宋代疾疫暴发情况及防疫措施

2021-04-16胡玉

胡 玉

回顾中国古代,相当于今日之流行性传染病的“疾疫”“疫”“疫疠”等(为便于描述,本文统称为“疾疫”),在历朝历代都有过暴发的记载,疾疫不仅会给疫区民众带来身心伤害,甚至会对人们的生活方式、社会运转模式产生深远的影响。到了宋代,疾疫导致“民多疫死”“死者几半”“多绝户者”的记载可谓触目惊心,而宋人对疾疫的抗争也一直没有停止过。

一、宋代疾疫暴发的基本情况和特点分析

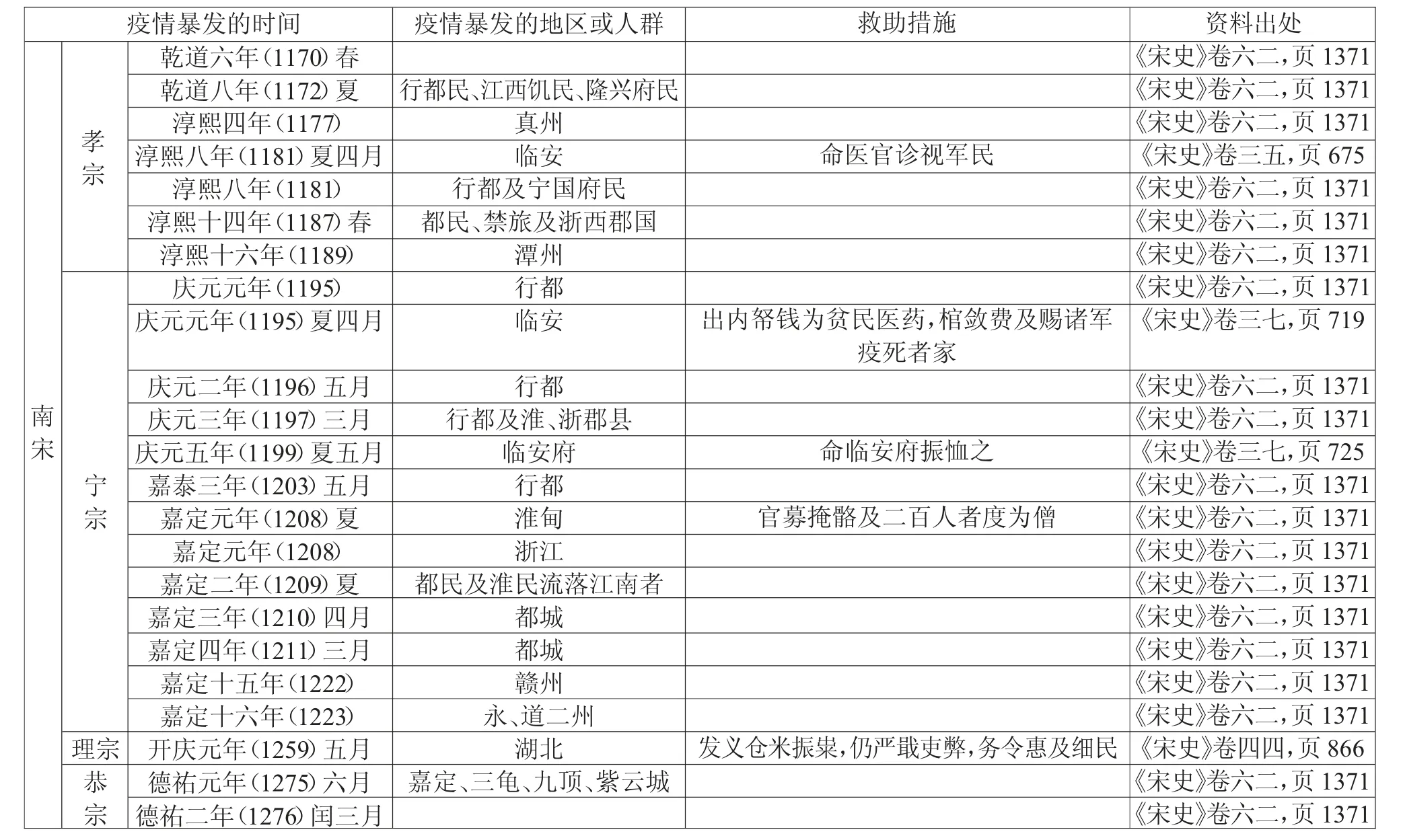

1.鉴于宋代史料庞杂,很多地方性疾疫可能被重复记载,现主要根据《宋史》《宋会要辑稿》等史书,粗略总结宋代疫情的流行情况及救治措施,列表如下(见下页)。

2.宋代疾疫暴发的特点。(1)疾疫暴发具有地域性。以上史料记载的六十余次疫情中,发生于宋朝都城(含行都,下同)的约有二十余次,占到总数的40%左右,而其中发生于南宋都城的疾疫次数又占了绝大多数。发生于军队或服劳役的役民中的疾疫约有九次,占到总数的15%左右。此外,宋代疾疫中暴发于现今中国南部省份的约有四十余次,几乎占了总数的三分之二,除去南宋时偏安江南一隅,因此存在地理环境和气候条件等因素外,人口密集和流动性大,都是造成疾疫暴发的频次要远高于其他地区或人群的原因。(2)疾疫暴发具有季节性。从统计情况来看,宋代大部分疫情暴发于春夏之季,约占到总数的60%以上,这个数据还不含无法判断具体暴发月份的疾疫。可以看出春夏两季是宋代疾疫暴发的高发期,这一情况也基本符合现代流行病学的基本规律,受气候、时令等因素的影响,春季容易发生气候反复的情况,时令紊乱,而夏季常常多雨湿热,都给病菌的产生、繁殖创造了条件。(3)疾疫暴发具有继发性。“三辰悖序,水旱失时,灾异生变,疫疠迭作”[1]卷一九。由于生产力低下,自然灾害往往会导致大批百姓流离失所甚至死亡,再加上水旱等灾害对于生态环境的破坏,疾疫往往会伴随着自然灾害相继发生。宣和六年(1124)十二月,四川因前一年的“旱荒之后,继以疾疫”[2]5853。另外,孝宗乾道元年(1165),“行都及绍兴府饥,民大疫”[3]1371,原因也是前一年浙江等地发生了较为严重的水灾,以致当年很多民众无家可归,卫生、饮食、医疗等生存条件无法保证,最终形成疫情。

二、宋代防疫救治措施及机构

疾疫暴发事关社会和政权的稳定,为了维护统治,宋代从政府到士绅都会采取较为积极的态度予以应对,其措施也基本包含了现今防控疫情的许多做法。

宋代疫情及救治措施一览表(续)

1.赐医、赐药、赐钱、颁布医书。

(1)统计表中可以看到遇有灾伤,宋代政府多会施以钱赈、粱赈、蠲免等赈济措施,而因为疾疫这种灾害的特殊性,一般还会增加选差医生、修合药剂等措施。哲宗元祐八年(1093)四月二十六日诏:“近日在京军民疾患,难得医药,可措置于太医局选差医人,就班直、军营、坊巷,分认地分诊治。开封府郡官提举合药,并日支食钱,于御前寄收封桩钱内等第支破,候疾患稀少即罢。”[2]5841

宋代政府较为关注民生,其施行于贫民的福利制度已相对完备,为了降低疾疫对民众的危害,政府还有定期提前防疫的措施,比如每年夏至前,会对一些特殊地区和人群发放夏药和防疫费用。(高宗绍兴)二十六年(1156)六月二十一日,三省言:“初伏,差医官给散夏药。”上宣谕曰:“比闻民间春夏中多是热疾,如服热药及消风散之类,往往害人,唯小柴胡汤为宜。令医官揭榜通衢,令人预知。颇闻服此得效,所活者甚众。”[2]5855此外,针对一些地区疾疫盛行却迷信巫觋、拒绝医药的陋习,宋政府还会专门赐方书,普及医药知识,如《圣惠方》就曾在真宗景德年间颁行于广南地区,缓解当地的疫情[4]27。

(2)在宋代,负责为受疫民众修合药物并免费供给的机构,主要是“熟药所”,其是王安石变法的产物。当时政府将药材的采买、制售成药的职权收回,设立了中医药发展史上首个面向普通民众的官办药局。徽宗时,随着业务量的不断扩大,“熟药所”逐渐分化为负责制药的“和剂局”和负责售药的“惠民局”,后又推广至地方设立,如苏州济民药局、建康府药局、衢州惠民局等。

药局负责寒暑两季防疫药物的修合表散,“腊日赐宰执、亲王、三衙从官、内侍省官并外阃前宰执等腊药,系和剂局造进。……赐暑药亦同”[5]卷三。高宗绍兴二十六年(1156)六月“以盛暑”,朝廷诏令“遣翰林医官四员遍诣临安府城内外诊视居民。合用药,于和剂局应副。候秋凉罢”[6]1525。

遇有疾疫暴发,药局更是担负重要的救治作用。哲宗绍圣元年(1094)闰四月,因“京师疾疫”,诏熟药所发放汤药[2]2944。淳熙十四年(1187)正月,“军民多有疾病之人,可令和剂局取拨合用汤药”[2]5829。

官办药局制定有严格的管理制度:“制药有官,监造有官,监门又有官。药成,分之内外,凡七十局,出售又各有监官。……其药价比之时直损三之一,每岁糜户部缗钱数十万,朝廷举以偿之,祖宗初制,可谓仁矣。”[7]225这种平抑药品价格,差价由政府买单的做法,大大降低了普通民众的负担,同时为方便民众买药,药局还有昼夜售卖的规定,可谓是监管严格、价格合理、服务到位,成为宋代提高地方医疗救治水平的重要举措。

2.隔离治疗——安济坊。中国古代并没有现今意义上的医院,只有在应对大规模疫情或自然灾害时,政府或个人才会临时组建起时疫医院,用于病人的隔离救治,其最早的记载可以追溯到秦代,据云梦秦简载,当时人们已经有建立隔离病坊救治麻风病人的先例。到了西汉,也有因疫情而临时设置隔离救治场所的记载,“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”[8]353,说明这种治疗的方法已被认可和接受,以后历代都有类似的医疗救治机制。

到了宋代,医疗救治机构根据职能不同,又细分为居养院、安济坊、漏泽园等,其中居养院专门用于收养“鳏寡孤独贫乏不能自存者,以官屋居之,月给米、豆,疾病者仍给医药”[2]5865。类似于今天的福利院或救助站。居养院虽然也有给病人提供医药的服务,但重点在“居”和“养”,更多的是体现统治者体恤下情、“惠泽”民生的理念。

宋代的安济坊则是专门用于“医理病人”的机构,其职能更接近于今天的医院。最早的安济坊是元祐年间由苏轼建立于杭州,当时正逢大旱、疾疫并作,苏轼在众安桥建病坊,命名为“安乐坊”[9]10496。后此种机构被政府推广至全国,并赐名为“安济坊”。

徽宗崇宁元年(1102)八月二十日,诏置安济坊。先是,权知开封府吴居厚奏:“乞诸路置将理院,兵马司差拨剩员三人、节级一名,一季一替,管勾本处应干事件,并委兵马司官提辖管勾,监司巡按点检。所建将理院,宜以病人轻重而异室处之,以防渐染。又作厨舍,以为汤药饮食人宿舍,及病人分轻重异室。逐处可修居屋一十间以来,令转运司计置修盖。”于是有旨依,仍赐名[2]5866。

上述史料可以看出,为避免交叉感染,宋代的安济坊根据病人的轻重程度隔离治疗,并且提供免费的汤药和饮食服务,已经有非常科学的防疫管理办法。而且,宋代的安济坊已不再是临时组建的疫时医院,而是一种常设机构,由专人轮班负责监管。大观年间还颁行有“安济法”,进一步规定了安济坊设置的条件和要求,也使得宋代有了常设的医疗机构,成为应对疾疫的有效尝试之一。

3.集中埋瘗尸体——漏泽园。宋代埋瘗尸体的政策起源于古代的“义冢”。古时设立义冢往往是在疾疫暴发之后,统治者宣扬仁政的手段,但客观上确实起到了防止因大批尸首暴露或掩埋不深而导致的人畜感染。宋初,朝廷发布的多为收瘗将士遗骸诏。真宗以后,朝廷将收瘗遗骸的政策扩展到普通民众,这种情况多出现在发生灾疫之后,对于那些因贫困而无力敛瘗的暴露骸骨,政府会出钱、出人、划地为之掩埋,但这种制度多为临时性的。

真正有计划、有步骤掩埋尸骸的活动开始于元丰年间陈向任开封府界使时,他发现有很多贫无葬身之地的露尸,于是请求朝廷“斥官地数顷以葬之”。这次共埋瘗遗骸八万余具,并规划了葬区,每三十骸为一坎,各有沟洫排泄,什伍为曹,依序制表总为一图。葬区留一角落以建佛寺,每年僧寺会派人掌名籍[10]卷下。因为由僧徒执掌此事,故取佛书漏泽之名,称作“漏泽园”。

这种分区葬瘗、专人管理的制度是否为当今“公墓”之前身,我们不置可否,但可以肯定的是这种有组织的集中埋瘗的制度是进步的。此后,徽宗崇宁三年(1104)又置“漏泽园”,同样也“置籍”,并规定瘗人要深三尺,不能使之暴露,并派“监司巡历检察”。同时下令“诸城、砦、镇、市户及千以上有知监者,依各县增置……漏泽园”[3]4339。可见这一做法被推广到地方,并逐渐形成一种定制。

后南宋皇帝也多保留了此项善举。孝宗淳熙八年(1181),临安府暴发疾疫,“死者尚众”。以前一些人为赚钱将旧骸骨挖出后换成新骨,致使旧骸骨遗弃,不再收埋,为避免这种情况的再次发生,所以此次特下诏在临安府府城四门外空地“作大冢各一所,每处委僧十人、童行三十人”,所有被遗弃的骸骨“不问新旧并行收拾丛葬”,棺敛费和僧行食钱均令临安府支给,另外出榜禁止挖掘旧冢、遗弃旧骨,如有发现则按“掘冢法科罪”[2]5828。这样就进一步完善了漏泽之法。

始创于宋代的漏泽园,改善了环境卫生,有效阻断了传染源,对防疫有一定的积极意义,是宋代应对疾疫的重要措施之一。

4.针对特殊群体的救治。

(1)军士——点检医药饮食。宋朝统治者对内忧和外患的态度,直接导致了实行募兵制的宋代军队人数冗余,且其中包含有很大一部分专门承担劳役的军种。人员众多、成分复杂、任务繁重、供给不足,都成为军队中的疾疫暴发情况严重的原因。而对待这个特殊群体,宋政府除了日常应对疾疫的办法,诸如选派医生、供给医药外,还专门设置了“点检医药饮食”一职,“主管军队药食”[11]340,专门负责军队的医务工作。此外,为缓解军队疫情,宋廷还会将军士迁徙到安全的地方,如庆历六年(1046)春正月,宋廷诏广南东路转运钤辖司将处于瘴疫之地的“戍兵在边者,权徙善地以处之”[9]3819。

(2)囚犯——病囚院。宋代皇帝对监狱卫生条件尤为重视,“亲录囚徒,专事钦恤”[3]4968。不仅对狱所环境卫生有严格要求,“五日一检视,洒扫狱户,洗涤杻械”[9]223,甚至对囚犯的居住条件有严格要求。神宗熙宁六年(1073)八月,天气炎热,狱房“系囚不便”,神宗特下令“增展”,“或别移宽闲之地”。这次狱房“增展共百余间”,大大改善了监狱的环境卫生状况[9]5992。高宗建炎二十一年(1147)六月,朝廷要求诸路置病囚院,拨专款“和药剂疗病囚”[3]573,后又将罪囚病死情况与狱吏的考核挂钩[3]4993。此种制度的实行,客观上迫使狱吏积极采取办法来保证罪囚的身体健康,降低了传染病在监狱发生的概率。

(3)宫人——保寿粹和馆。因为地位卑贱,宦官、宫女患病后常被遣往宫外,难以得到应有的治疗,往往“十亡八九”。继唐代“患坊中”包含有“宫人患坊”后,宋代也将这一群体纳入福利保障范畴,不仅为患病的宫人选派医生,而且将医治效果作为医生的考核标准,从此患病的宫人“全活者多”[9]5454。到徽宗政和四年(1114)七月,朝廷正式设置“保寿粹和馆”,“以养宫人有疾者”[3]393,馆内由良医诊治,从而使得宫人的医疗条件有了进一步的提高。

三、宋代防疫措施的有效尝试

1.上下联动——救治主体和重心下移。宋人从皇帝到士绅,都十分重视医学,所以才有“不为良相,但为良医”的呼声。其中很多皇帝本身就精通医术,甚至会亲自给民众赐药方,“其恤民疾苦可谓至矣”[2]5855。防治疫情,中央政府当然发挥着重要的作用,但地方士绅的主观能动性同样不容小觑,有时甚至起到决定性作用。

面对疫情,很多地方官绅会像前文提到的苏轼一样,自发出资创“病房,处疾病之无归者。……属以视医药饮食,令无失所恃。凡死者,使在处随收瘗之”[12]316。这些由地方官员临时创办的养病院、居养院、安济坊等机构,担负起收治病患、抚养鳏寡孤独的重要使命,逐渐成为地方防疫的重要组成部分。

此外,身为“父母官”,他们更能切身感受疫情对于民众的迫害,因此也更能激发他们积极进行防疫的有效尝试。“尽救荒之术,疗病埋死,而生者以全。”[3]10324其中也涌现出了很多典范,比如“挟医至门”,亲自切脉煮药,结果“所活数万人”[13]卷一六的刘朔;“出千缗市药材京师”,并“亲督众医分治之,率幕官轮日给散”[14]卷上的叶梦得;“不以贫贱,家至户到,察脉观色,给药付之”[4]卷七,将无家可归者安置在家中治疗的许叔微;出钱收养因饥疫被遗弃的孤儿,形成“一境凡弃子无夭缺者”[15]101的刘彝等等。

2.有效施救——提升地方医药水平,形成应急救助机制。宋人崇尚医学,其突出的表现就是不断提高民间医疗救治水平。宋代医疗机构可粗分为中央和地方两个层级,翰林医官院虽然是中央医药机构,但除了为皇室成员诊治外,遇有疾疫发生,也会增援地方,为驻军、百姓诊治疾病。而为了缓解地方缺医少药的状况,宋代不断加强地方医官的培养力度,逐渐形成了按照州县人口多寡设置医生的做法。

与此同时,前文提到的居养院、安济坊、漏泽园、和剂局、惠民局、病囚院等面向普通民众甚至特殊人群的医药机构,也逐渐发展为有组织的常设机构,“鳏寡孤独,古之穷民,生者养之,病者药之,死者葬之,惠亦厚矣”[2]5867。这种兼收养、救治、丧葬为一体的运作模式,职责分工明确、运营组织有序,使宋代形成了较为完备的福利保障机制,再加上地方官绅自发创建的更为广泛的民间救助机构,可以说宋代已具备了应急救助常态机制,并在疾疫暴发时发挥重要的应对作用。

宋人在防疫救助方面的有效尝试,有很多可圈可点之处,许多措施为后世所沿用。当然受时代和历史条件的限制,任何制度的实施都不可避免地存在短板或弊端,宋代很多救治机制在实施过程中也暴露了问题,时人还用“不养健儿,却养乞儿;不管活人,却管死尸”[16]27讽刺宋政府对老弱病残等弱势群体的过分关注。但是,我们应该看到,应对突然暴发的疾疫,不论放在任何时代都是非常考验政府执政能力和应急反应的,而宋代推动医药的民众化以及改善地方的医疗条件,这种政策导向是值得肯定的,其对疾疫防治也发挥了积极作用。