中国—东盟命运共同体构建:基于“身份政治”理论的分析*

2021-04-16陆广济

陆广济

一、问题的提出

周边外交是中国外交的优先方向,而东盟又是中国周边外交的优先方向。冷战时期,中国—东盟关系受到冷战环境和地缘政治的影响波动起伏。冷战结束之后,中国与东盟建立了正式的对话关系,双方政治共识不断增多,经贸领域合作成果丰硕,社会文化交流日益频繁,但同时也面临着政治互信不足的窘境。影响中国—东盟关系发展的动力是利益还是观念?“中国—东盟命运共同体”的本质是什么?该倡议的实现需要具备什么条件?其建构路径又是什么?

国外学者关于中国—东盟关系的研究专著比较少,代表性的成果有澳大利亚国立大学历史学家杰夫·韦德编写的《中国与东南亚》丛书,其中第六卷专门收录了17篇著名学者对新中国与东南亚关系的分析文章。(1)Geoff Wade (eds.),China and Southeast Asia,London:Routledge,2009.新加坡东南亚研究院出版的论文集《东盟—中国关系:现实与未来》收录2004年举办的首届东盟—中国论坛二十多篇优秀论文。(2)Saw Swee-Hock et al. (eds.), ASEAN-China Relations:Realities and Prospects,Singapore:ISEAS Publications,2005.赖谢克·布津斯基和克里斯托弗·罗伯茨主编的《南海争端:政治、法律和地区视角》收录了11位国际政治和国际法学者有关南海问题争端的文章。(3)Leszek Buszynski and Christopher B. Roberts(eds.),The South China Sea Maritime Dispute:Political,legal and regional perspectives,London:Routledge,2015.国外学者对中国与东盟关系的研究分散在有关东亚安全与东南亚地区合作的相关专著和研究论文之中。例如:美国特拉华州立大学教授爱丽丝·巴在其文章中认为,由于东盟国家对中国发展的意图存在疑虑,因此求助于多边机制来抗衡中国的影响;(4)Alice D. Ba,“Who’s socializing whom? Complex engagement in Sino-ASEAN relations”,The Pacic Review, Vol.19,No.2,2006,pp.157-179.加拿大著名东南亚问题专家阿米塔·阿查亚在专著中指出,东盟地区论坛为中国与东盟国家进行政治对话提供了一个平台,将改变中国先前对多边主义不信任的看法;(5)[加]阿米塔·阿查亚:《构建安全共同体:东盟与地区秩序》,王正毅、冯怀信译,上海:上海人民出版社2004年版。美国著名中国问题专家沈大伟在其文章中将中国作为地区大国,而东盟作为次区域行为体,分析二者在亚洲地区关系中的作用;(6)David Shambaugh,“International Relations in Asia:The Two-Level Game”,in David Shambaugh and Michael Yahuda(eds.). International Relations of Asia, New York:Rowman & Littlefield,2008,pp.1-3.英国著名的亚洲研究专家迈克尔·雷弗和他的学生拉弗·爱莫斯分别在自己的专著中运用“权力平衡”的思想分析东盟与世界主要大国之间的互动;(7)Michael Leifer,ASEAN and the Security of South-East Asia,London:Routledge,1989;Ralf Emmers,Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF,London:Routledge,2003.澳大利亚国立大学学者吴翠玲在其文章中认为,东盟国家采取对冲的地区安全战略将中国限制在地区规则之中,并成功抵消了中国崛起带来的消极影响;(8)Evelyn Goh,“Southeast Asian perspectives on the China challenge”,The Journal of Strategic Studies,Vol.30,Issue 4-5,2007,pp.809-832.新加坡学者黄朝翰从政经互动的角度重点考察了中国与亚太地区其他国家,特别是与东盟国家的政治经济关系的改善;(9)[新]黄朝翰:《中国与亚太地区变化中的政治经济关系》,张乃坚、许衍敦等译,广州:暨南大学出版社1990年版。等等。

国内对中国与东盟关系的研究虽然较晚,但是成果丰硕,研究涵盖政治经济、人文交流、区域一体化等各领域。例如:曹云华、张云在介绍东盟形成及运作的同时,对东盟与世界主要大国的关系进行分析;(10)曹云华:《东南亚国家联盟—结构、运作与对外关系》,北京:中国经济出版社2011年版;张云:《国际政治中的“弱者”的逻辑:东盟与亚太地区大国关系》,北京:社会科学文献出版社2010年版。曹云华、唐翀合著的《新中国—东盟关系论》则专门就新中国与东盟关系的发展进行全面的论述;(11)曹云华、唐翀:《新中国—东盟关系论》,北京:世界知识出版社2005年版。王子昌、王正毅运用国际政治经济学的研究方法,从政经互动的角度分析东南亚地区合作的内在动力;(12)王子昌、郭又新:《国家利益还是地区利益:东盟合作的政治经济学》,北京:世界知识出版社2005年版;王正毅:《边缘地带发展论:世界体系与东南亚的发展》,上海:上海人民出版社2018年版。韦红、郑先武从地区主义的角度,探讨东盟国家在地区合作中的实践;(13)韦红:《地区主义视野下的中国—东盟合作研究》,北京:世界知识出版社2006年版;郑先武:《安全、合作与共同体:东南亚安全区域主义理论与实践》,南京:南京大学出版社2009版。王光厚通过对冷战结束以来中国—东盟关系发展进程的回顾,从国际战略角度分析中国—东盟关系发展的动因和存在的问题;(14)王光厚:《冷战后中国东盟战略关系研究》,长春:吉林大学出版社2008年版。等等。学术论文方面,“以中国与东盟关系为研究主题的文献最早出现在1998年”;“2002年至2003年增幅近27倍”;“2010年至2011年文献产出数量增幅超过30%”。(15)王嘉奕:《中国与东盟关系研究的可视化分析》,《图书情报研究》 2018年第4期,第63—72页。随着新时期中国一系列外交战略的实现,2013年以来,围绕“一带一路”与“中国—东盟命运共同体”倡议为切入点,研究中国与东盟合作的文献又开始增多,成为近年来中国—东盟关系新的研究热点。

通过梳理和分析国内外学者的研究成果,可以发现中国—东盟关系研究仍然有需要改进和发展的空间,主要体现在三个方面:其一,国内外学者的研究领域主要集中在外交政策、经贸关系、历史发展、机制建设、南海争端等具体问题的分析层面,对中国—东盟关系进行理论研究的成果较少。虽然这些研究成果对问题和现象有一定的解释力,对未来局势的发展也有一定的预测性,但相关理论研究不足导致中国—东盟关系研究停留在“就事论事”的阶段,难以捕捉到中国—东盟关系运行的客观规律。其二,国内外学者对中国—东盟关系研究方法侧重于现实主义地缘政治、权力平衡、权力转移等角度,或者自由主义相互依存、功能性外溢、地区治理等角度。这些以物质主义为基底的研究方法将国家利益设定为一个常量,而国家作为理性的行为体通过不同的手段实现利益的最大化。因此,这些研究成果能够很好地揭示现象的发生,但对于双方关系发展波动起伏、稳中有变的现象未能很好地解释其深层次的动因。其三,现有的研究对中国—东盟关系中观念性因素研究不够。观念性因素属于理念的范畴,是一种看不见摸不着的知识结构,包括身份、认同和文化等非物质性因素。如果中国—东盟关系的发展完全依靠利益驱动,那么当前在中国与东盟共同利益不断增多,相互依存不断加深的大背景下,政治互信不足而导致的合作动力下降的问题将不会出现。正如袁正清教授所言,“如果我们只注意到国家的硬权力的分析,而忽视软权力(softpower)的作用(因果和建构),那么对国家行为的理解是不完整的。”(16)袁正清:《国际政治理论的社会学转向:建构主义解读国际政治》,中国社会科学院研究生院2002年博士论文,第107页。因此,将观念性因素引入中国—东盟关系研究,就有助于看清双方关系的全貌,对存在的问题以及未来关系的走向有清晰的认识。

其实,中国与东盟之间的利益是不断变化的,而双方的身份关系对利益的形成起着重要的导向作用,以至于中国—东盟关系的发展不断出现波动。本文将从建构主义身份政治的视角去分析中国—东盟关系的历史与现实,并预测双方关系发展的未来。本文在吸收温特建构主义理论精髓的同时,对该理论作了一些适当的改进和补充,试图建立一套“身份关系的形成与进化”的分析框架。

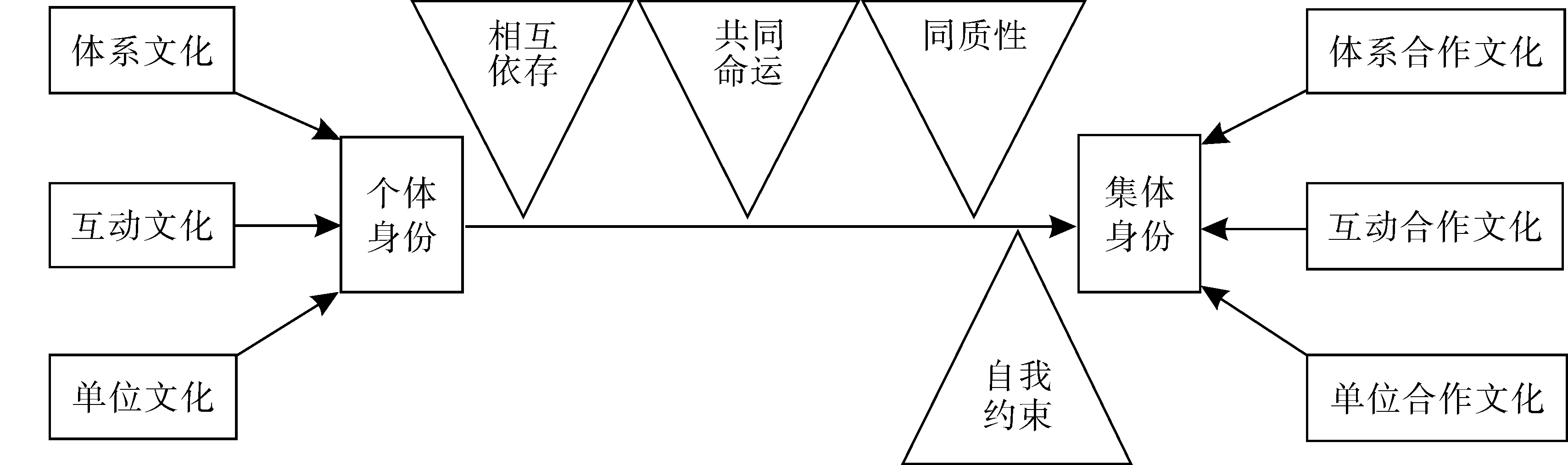

图表 身份关系的形成与进化资料来源:作者自制

二、国际关系中的身份政治

社会建构主义与新现实主义、新自由制度主义并称为国际关系三大主流理论。对于身份的研究,新现实主义理论将国际体系结构作为关键分析变量,认为身份和利益是给定的常量,因此没有给予关注。新自由主义理论在研究国际进程的过程中也曾留意到非物质性因素对国际关系行为体的影响,但仍然没有改变身份和利益外生于体系结构的观点。直到社会建构主义的出现,才将身份作为重要的研究对象,认为国家在互动中产生的观念结构塑造身份,因此身份和利益都是变动的,内生于国际体系之中。只有在身份确定之后,才能确定国家利益,利益又决定国家的行为,身份对利益具有导向作用,因此亚历山大·温特的社会建构主义又被称为身份政治理论。

(一)身份的形成

身份最早应用于心理学和社会学领域,指心理归属或者在社会上处于某种地位,即用以回答和解决“我是谁”“我有别于谁”的问题。温特认为国家至少包含四种身份:(1)个人或团体;(2)类属;(3)角色;(4)集体。(17)[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社2014年版,第220页。对于身份的形成,他认为“只有在确定了行为体的身份和利益之后,才能够表述行为体的行为。而行为体的身份是由结构(文化)建构而成的。”(18)秦亚青:《国际关系理论:反思与重构》,北京:北京大学出版社2012年版,第54页。温特强调宏观(体系结构)层面的互动,他虽然也注意到了“微观层次”观念结构的存在,但认为这种互动是一种行为体间的互动,并非社会互动。而就单位层面的身份建构,温特又认为是还原主义,并不是体系理论,因此不做过多的研究。其实,互动并不局限于国际体系内部所有国家之间相互作用的总和以及国家与体系文化的互动。国家之间的互动也能产生观念性结构,也就是温特所说的“微观结构”。国家关系行为体按照“互应逻辑”形成相互间的共有观念构建出相应的角色。“身份不仅仅是在互动中习得而来的,而且也是由互动所支撑的。”(19)秦亚青:《国际关系理论:反思与重构》,北京:北京大学出版社2012年版,第323页。此外,国家身份的形成很大程度上受到国内因素的影响。日本学者星野昭吉认为:“国家的行为方式以及国家间关系的形态也同样受到国内社会体系的制约、影响,并由此需要重建。”(20)[日]星野昭吉:《全球化时代的世界政治:世界政治的行为主体与结构》,刘小林、梁云祥译,北京:社会科学文献出版社2004年版,第316页。因此,从还原主义的角度出发,探究国家身份(类属)对国家行为的影响,国内层面的观念结构还是不能忽视的。本文借鉴了层次分析法,从三个层面考察社会实践活动产生观念对国家身份的建构,包括国际层面地区体系文化、行为体之间的互动文化以及单位层面的战略文化。

(二)身份对国家行为的影响

“利益决定国家行为”是国际关系主流理论普遍存在的共识。但是在利益是内生还是外生的问题上,理性主义与建构主义产生了分歧。理性主义认为利益外生于国际体系,是先验的、给定的,源自国家的本质属性。建构主义则从观念的角度出发,认为利益内生于国际体系,是由社会实践中的共有观念形成身份,而身份对利益有导向作用。奥努弗认为“行为只有在社会建构和自然事件相结合的时候才能被理解,它产生于意识而又以独立的现象存在”。(21)Nicholas Greenwood Onuf,World of Our Making:Rules and rule in social theory and international relations,London:Routledge,2013,p.43.费丽莫认为“利益并不是‘放在那儿’等着去发现,而是通过社会互动建构的”。(22)[美]玛莎·费丽莫:《国际社会中的国家利益》,袁正清译,杭州:浙江人民出版社2001年版,第2页。温特也认为“利益是以身份为先决条件的,因为行为体在知道自己是谁之前是不可能知道自己需要什么的”。(23)[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社2014年版,第226页。“国家利益固然与权力密切相联,但利益本源上却根植于认同、规范结构中,认同决定利益,利益决定行为。”(24)同上,第27页。国家对外行为的选择其实就是对“他者”身份的认知过程,并形成自我稳定的身份定位。“没有利益,身份就失去了动机力量,而没有身份,利益就失去了方向。……身份属于意图等式的信念部分(意愿+信念=行动)。”(25)[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社2014年版,第226页。因此,国家身份、国家利益与对外行为三者之间,国家身份与国家利益是建构关系,国家利益与国家行为之间是因果关系,物质因素的背后其实是观念因素发挥了重要的导向作用。

(三)个体身份向集体身份的进化

建构主义是一种进化的理论,温特认为国际社会总是不断向前发展,世界国家的出现是不可避免的。但是这一假设是基于一个稳定的自我,这个自我取决于平等对待他者的相互认知。(26)Alexander Wendt,“Why a World State Is Inevitable,” European Journal of International Relations, Vol.9,Issue 4,2003,p.527.“集体身份指的是对他者的福利持肯定的认同,以至于他者被视为自我认知的延伸,而不再是独立的个体。”(27)Alexander Wendt,“Collective Identity Formation and the International State”,The American Political Science Review,Vol.88,Issue 2,1994,p.384.本文认为,集体身份作为国家身份进化的最高层次,是一个相互认知不断突破自我与他者的边界并汇合为集体认同的过程。在国际体系层面,温特所设想的“康德文化”是一种理性状态,很难在现实的国际社会中形成。而“互利共生”的体系合作文化促使国家对外关系中运用共生思维,共同维护地区政治生态系统的稳定。在国家间的互动层面,双方通过良性互动对传统的国家利益观和交往方式进行反思,建立“以心相交”的互动文化。各方在相互信任的基础上展开互动,产生偏向合作的正向认同,避免由于恶性竞争而产生对抗。在单位层面上,秦亚青认为:“一个国家的身份定位与国际社会的正向认同程度越高,合作型战略文化的特征越是明显”。(28)秦亚青:《国家身份、战略文化和安全利益:关于中国与国际社会关系的三个假设》,《世界经济与政治》2003年第1期,第10页。共同安全的战略文化将一国之安危视为集体之安危,个体利益融汇于集体的利益,安全不是以自助的方式取得,而通过互助的方式分享对和平的预期,形成一种多元安全共同体机制。集体身份除了受到上述三种合作文化的影响,还受到温特提出的“相互依存、共同命运、同质性和自我约束”四个变量的制约。前三个变量是干预变量,取决于中国与东盟能否将客观的事实转换为正面的主观感受。最后一个变量是因变量,取决于双方是否能够包容和克制,在行动上亲合作而非对抗。

三、中国—东盟关系发展过程中的身份政治

(一)中国—东盟关系发展过程中的四种角色身份

中国—东盟关系的政治对立时期(1967—1971年),双方的角色身份是“敌人”。由于当时东亚地区处于两大阵营、两种意识形态的激烈对抗时期,地区体系文化呈现出某种程度“霍布斯文化”的特点:中国拒绝承认东盟的合法地位,官方媒体将其定性为“奉美国主子之命出面拼凑的新的反华反共组织,只不过是侵略性的东南亚条约组织的孪生兄弟,是美帝国主义反华包围圈的一个组成部分”。(29)新华社:《美帝走狗拼凑的“东南亚国家联盟”出笼,美国主子急忙为其反华反共反人民的反动联盟喝彩叫好》,《人民日报》1967年8月12日第6版。而东盟国家追随美国围堵和遏制新中国,与台湾的国民党当局保持外交关系。在互动文化上,双方是一种恶性互动的文化。不论是作为地区组织的东盟还是其成员国,都视中国为安全上的最大威胁并拒绝与新中国交往。而中国支持一些东盟国家内部的共产主义政党开展武装斗争,帮助其内部的无产阶级推翻本国资产阶级的反动统治。内部战略文化方面,中国与东盟双方的战略文化都是进攻型的,意识形态对抗是这种进攻型战略文化的核心。中国受极左路线的影响将自身定位为“革命型国家”,称全世界革命人民同美帝国主义及其走狗正在进行着一场空前激烈的大搏斗。世界人民的革命斗争正在深入发展。世界革命人民日益迫切地渴望掌握毛泽东思想,作为战胜帝国主义、现代修正主义和各国反动派的强大武器。(30)新华社:《毛泽东思想是世界人民革命的灯塔》,《人民日报》1966年6月1日第4版。而东盟国家将自身定位为抵抗北方共产主义的“桥头堡”,反共同时反华。“所有的东盟国家都是反共的,对北越侵略的恐惧以及感受到来自共产主义中国的威胁,使得这几个国家团结在一起”(31)C.M.Turnbull,“Regionalism and Nationalism”, in Nicholas Tarling(eds.),The Cambridge History of Southeast Asia,Volume 2,Cambrige:Cambrige University Press,l992,p.616.;“非共产主义的东南亚国家聚集起来想要把北越、中国和苏联限制在北部湾,同时承诺与美国维持一种安全纽带关系以应对外部力量。”(32)Sheldon W.Simon,“ASEAN and Southeast Asia:Remaining Relevant”,in David Shambaugh and Michael Yahuda (eds.), International Relations of Asia,New York:Rowman & Littlefield,2008,p.228.中国与东盟“敌人”的身份塑造了以维护各自意识形态正当性不被外来敌对思想颠覆的政治利益,以及维护国土安全不被外来武装侵略的安全利益,导致中国与东盟及其成员国的全面对抗关系——在政治上处于对立状态,在外交上处于隔绝状态。正如新加坡学者黄朝翰所言:“在无产阶级国际主义的推动下,特别是在60年代,北京开始在这一地区鼓吹革命。这自然要引起东盟各国政府方面的敌视和猜疑。”(33)[新]黄朝翰:《中国与亚太地区变化中的政治经济关系》,张乃坚、许衍敦等译,广州:暨南大学出版社1990年版,第3页。

中国—东盟关系的改善时期(1972—1978年),双方的角色身份是“利益攸关者”,即一方利益的实现必须求助于另一方予以帮助和支持。20世纪70年代,国际局势发生巨变,中美苏三角关系出现逆转,中国加入联合国,中美、中日关系正常化,意识形态冲突减弱,安全威胁的程度降低,为国际合作创造了条件。东亚地区的体系文化开始由“人人为战”的霍布斯文化转向低烈度竞争关系的洛克文化,东亚两种制度国家的生存权与合法性得到了承认,东盟作为东南亚重要地区组织的身份也得到了确立。中国与东盟之间恶性的互动文化也变为有限接触的良性互动文化。马来西亚(1975年)、泰国(1976年)与菲律宾(1976年)分别与中国建立了外交关系。1975年,中国政府开始承认东盟的存在,中国的官方媒体改变过去对东盟的批评态度,开始给予正面的报道,如“东南亚国家联盟各国加强区域经济合作,反对帝国主义、殖民主义、超级大国掠夺和剥削的斗争日益发展,近年来取得了积极的成果。”(《人民日报》1975年8月26日);“由马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡和印度尼西亚五国组成的东南亚国家联盟,为实现本地区中立化以及在加强区域合作方面,正在不断作出努力。”(《人民日报》1975年12月22日)。1978年邓小平在访问东南亚期间多次重申中国支持东盟国家维护独立主权,反对外国控制、干涉的正义斗争,支持东盟和平、自由和中立的政策,支持东盟加强区域性合作和维护本国资源和权益的努力。(34)曾建徽、章蟾华:《难忘的东南亚之行:记邓小平副总理访问泰国、马来西亚、新加坡》,《人民日报》1978年11月21日第5版。中国和东盟的战略文化都开始由进攻走向防守,由激进走向务实。1971年11月27日,东盟五国外长在马来西亚首都吉隆坡签署《和平、自由和中立区宣言》,又称《吉隆坡宣言》,宣示成立“和平、自由和中立区”,并确定了中立区的宗旨和原则,为东盟组织的发展和壮大奠定了政治基础。东盟“中立区”主张不同于传统意义上的“中立化”,而是把中立作为一种地区安全的手段,避免介入大国之间的冲突同时寻求大国保证不干涉东南亚国家的内部事务。正如泰国总理克立访华时强调:“《吉隆坡宣言》的重点是,东盟国家希望整个东南亚成为一个摆脱所有大国的角逐和冲突的地区。”(35)新华社:《在中国政府举行的欢迎宴会上克立总理的讲话》,《人民日报》1975年7月1日第2版。“虽然就条约而言,东盟中立化宣言是十分笼统的,但它却反映了东盟成员国面对外部力量可能的压力而做出的回应,这也是他们共同的愿望。”(36)Sue Thompson,British Military Withdrawal and the Rise of Regional Cooperation in South-East Asia,1964-1973,London:Palgrave Macmillan,2015,p.146.三种文化塑造了中国与东盟双方互为“利益攸关者”的身份,表现在中国实施对外开放和扩展国际空间需要东盟国家的帮助,而东盟国家内部的华人华侨问题、国内武装叛乱问题以及东盟组织的发展问题需要中国支持。“利益攸关者”身份推动双方相互接近,形成了利益关联,中国与东盟关系由对抗转向缓和。

中国—东盟关系的战略联盟时期(1979—1990年),中国与东盟的角色身份是“战略同盟”。所谓的“战略同盟”并不是真正意义上的盟友,而是中国与东盟为了维护各自安全利益,基于对冲战略采取的政治联盟。改革开放以来,虽然中国奉行“不结盟、不对抗、不针对第三方”的独立外交政策,东盟也在大国对抗中追求中立化的目标,但随着外部威胁的加剧,中国与东盟需要在地区事务中结成反霸统一战线,共同维护地区和平与稳定。20世纪70年代末至80年代末,苏联全球霸权主义的扩张和越南地区霸权主义的膨胀,特别是1978年12月,越南在苏联支持下军事入侵柬埔寨,使得中国与东盟都感受到了现实的威胁,东亚地区恶性竞争的洛克文化从低烈度上升到高烈度。“越南入侵柬埔寨违反了东盟的核心原则,也就是尊重国家主权原则,使得其他东南亚国家的安全利益处于危险之中。特别是泰国变成了前线国家,影响了东南亚的权力分配。”(37)Ralf Emmers, Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF,London:Routledge Curzon,2003,p.21.互动文化上,面对共同威胁,中国与东盟国家的良性互动更近一步。双方的互动以战略联盟的方式展开,采用对冲战略联合起来对抗第三方,在反对越南入侵柬埔寨的问题上相互配合与协助。双方战略文化由注重眼前利益的务实文化进一步发展为注重长远利益的理性文化,和平与发展被摆在各自长远利益的重要位置。十一届三中全会后,中国走向了对内改革对外开放的发展道路,对时代主题的认知由“战争与革命”转变为“和平与发展”。东盟各国政治局势趋于稳定,成员国之间的矛盾得到缓解,加强内部经济合作与人文交往,扩大东盟在地区事务中的政治影响力成为东盟的发展方向。“战略同盟”身份将中国与东盟国家置于同一立场之上,构建了二者共同的战略利益,这种利益既包括来自第三方威胁的安全利益,也包括共同维护地区繁荣稳定的发展利益。身份的转化也带来了利益的转变,双方由利益相悖,发展到利益相关,再进一步发展为利益趋同。中国与东盟在地区事务中结成反霸统一战线,共同维护地区和平与稳定,双方关系也取得进一步的发展。

中国—东盟关系的全面发展时期(1991年至今)。随着冷战结束,无论是全球的体系文化,还是东亚的地区文化,都呈现出良性竞争关系的洛克文化,这种良性竞争关系体现在以军事和安全为核心的高级政治让位与国家经济发展优先的低级政治,国家之间的竞争是综合国力的竞争,更多体现在经济社会的发展程度。互动文化上,中国东盟合作对于东盟应对亚洲金融危机,加快地区经济发展,维护地区和平稳定发挥了至关重要的作用。中国与东盟合作水平的提高增强了双方的相互依存度,促进了双方利益的不断融合,推动双方关系往更加成熟和全面的方向发展。由于中国与东盟之间的政治互信不足,各项合作以利益为导向,“以利相交”的互动方式在一定程度上导致双方关系出现“政经失衡”的现象。在战略文化上,中国与东盟的战略文化进一步转型,以适应冷战后的国际形势。双方都从经济全球化的过程中习得国际与地区合作的理念,并将合作共赢内化为自身的战略文化。意识形态的冲突降至最低,求同存异、互利合作的思想深入人心。双方“合作伙伴”的角色身份取代非敌非友的“战略同盟”身份,但是这种伙伴关系并不是真正意义上的朋友关系,由于双方政治互信不够,中国与东盟始终没有跨越权力政治“安全困境”的鸿沟,务实主义驱动下的利益交换仍然是一些东盟国家与中国合作的初衷,以至于合作中的猜疑和不信任相伴而生。

(二)推动中国—东盟关系发展的两种动力

利益是推动中国—东盟关系发展最直接的动力。东盟成立之初,双方分属两大阵营,中国与东盟之间利益是相悖的。为了维护各自意识形态的正当性,东盟追随以美国为首的西方围堵和遏制中国。而中国则以阶级斗争为纲,对东南亚输出革命。中美苏三角关系的逆转与维护地区和平发展的需要,使双方产生相关利益,中国与部分东盟国家关系得以缓和。面临苏联全球霸权主义和越南地区扩张主义的威胁,双方开始出现共同的安全利益,联合次要威胁应对主要威胁使得中国与东盟国家关系进一步改善,形成了某种程度上的“战略同盟”关系。冷战结束以来,意识形态让位于国家经济社会的发展。在经济全球化、区域一体化的助力下,中国改革开放的成就使得东盟国家在担忧中国威胁的同时,更倾向于分享中国高速发展的红利。中国也需要加强与东盟的合作,整合地区资源,营造和平稳定的周边环境以利于经济社会发展。随着利益交汇点不断增多,双方从最初对话伙伴关系升级为战略伙伴关系。近年来,东亚地区合作的不断加快,“一带一路”倡议的逐步实施,要求双方务实合作向更高层次、更高质量方向发展。融合各方利益、扩大共同利益,仍然是中国与东盟关系发展的必由之路,也是双方构建战略伙伴关系的基础。同时,双方还存在各自的切身利益,致使双方在一些国际和地区问题上存在不同的看法。东盟国家出于对中国崛起的担忧以及保持自己在地区合作中独立自主地位的考虑,实行“大国平衡”战略,通过实行地区开放将各大国引入到地区合作的进程中,达到相互制约的目的,确保东盟在东亚地区合作中充当领头羊的角色。中国和平发展需要稳定周边环境,东南亚重要的地缘政治特点使得中国担心东盟成为西方围堵中国的工具。在南海问题上,一些东盟国家试图将本属于中国与相关争端当事国的纠纷“东盟化”甚至国际化,严重侵害到中国的合法权益。因此,在中国与东盟双方共同利益不断增多的同时,部分切身利益的冲突又成为影响中国—东盟关系向前发展的障碍。

身份是中国—东盟关系发展的深层次的动力。双方之间的角色身份并不是一个稳定的常量,伴随着国际国内环境的变化以及在互动过程中不断变化的观念结构,角色身份不断更新和修正。从最初的“敌人”,演变为“利益攸关者”,再到“战略同盟”,最后发展为“合作伙伴”。身份的变化也影响双方利益的生成,而对利益不同的诠释决定中国—东盟关系的最终走向。冷战结束以来,中国与东盟关系回到正常交往的轨道上。双方的共同利益远远大于分歧,如果双方关系的影响因素只存在于物质层面,那么中国与东盟的关系将按照新功能主义所设想的那样,“一体化也因此能从一个部门外溢到另一个部门,在这个过程中,各国在一个更广阔的一体化背景下,提高国家利益的目标,以实现共同利益。”(38)[美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论》,阎学通、陈寒溪等译,北京:世界知识出版社2013年版,第544页。。但是现实的情况却是双方的政治与经济关系不能同步向前,政治关系滞后于经济关系。目前,中国与东盟“合作伙伴”的角色身份是一种复合身份,既包括了朋友的身份,也包括了对手的身份,这是由双方三个层面的互动实践中所形成的知识结构共同决定的。朋友身份主要体现在低级政治领域,双方在经贸合作、人文交往、地区治理等多方面合作取得了可喜的成绩,收获了中国—东盟合作的“黄金十年”,并朝着深度更广、领域更宽的“钻石十年”目标迈进。在高级政治领域,特别是涉及安全和领土问题,对手身份就会明显体现出来,并左右双方的利益关系。就东盟而言,中国的崛起在安全上对其产生威胁,为了避免成为中国的附庸,东盟各国除了联合自强之外,引入域外大国势力,制衡中国日益增强的影响。对中国而言,东盟谋求所谓的“力量平衡”有围堵中国的意图,背后有西方反华势力的推波助澜,东盟有可能重蹈“东南亚条约组织”的覆辙,成为西方制衡围堵中国的工具。现有身份关系在高级政治领域为中国—东盟关系的发展提供了制动力,如果处理不好会影响到双方在低级政治领域,特别是经贸领域的合作。

(三)中国与东盟现有身份的反思

中国与东盟现有角色身份存在局限性。“合作伙伴”的角色身份经过不断的充实和演化,1991年,中国与东盟建立了正式的对话关系,标志着中国开始把东盟作为一个重要的地区组织与之交往。1996年,双方关系发展为“全面对话伙伴关系”,其定位主要集中在政治上的协调与沟通,其他领域的交流合作并没有太大的起色。直到1997亚洲金融危机爆发后,双方在金融领域合作使得信任度增加,双边关系才得到迅猛发展。从1997年开始建立“面向二十一世纪的睦邻互信伙伴”到2003年开始的“致力于和平与繁荣的战略伙伴关系”,中国与东盟这种“合作伙伴”关系层层递进。但是这种“友好”中又夹杂着猜疑,“合作伙伴”身份并不是真正意义上的朋友关系,而是一种可以合作但是又“不可以完全信赖的朋友”关系,是中国与东盟在长期的互动过程中以经济利益作为粘合剂产生的身份关系。缺乏政治互信的“合作伙伴”身份在推动中国—东盟关系中的局限性就明显地表现出来,在谈及经济合作带来的互利共赢时双方合作意愿强烈,而遇到敏感的政治问题时双方很难有妥协和让步的空间,经济合作的利益并不能转化为政治合作上的互信。在地缘政治上,东南亚是中国和平崛起的战略依托地带,有利于扩大中国的活动空间,成为中国走向海洋的战略支点。但是现有的角色身份使得中国维护国家安全和利益的一些正当举措也被部分东盟国家解读为中国试图谋求霸权。“虽然这些国家的领导人现在已从其修辞中取消了‘中国威胁’(China threat),但‘中国挑战’(China challenge)依然是该地区最显著的词汇”。(39)Evelyn Goh,“Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia:Analyzing Regional Security Strategies”,International Security,Vol.32,No.3,2008,p.118.在南海问题上,随着中国的崛起与相关国家海洋意识的增强,那些被双方搁置起来的海洋领土争端浮现出来并开始发酵,成为深化中国与东盟政治互信的障碍。在经济合作方面,双方共建“21世纪海上丝绸之路”、打造自贸区升级版、深化次区域合作等一系列加强经济联系的举措从某种意义上说都是双方政治关系改善带来的溢出效应,在中国与东盟政经互动的情况下,政治互信不足使得经济合作也必然受到影响,而现有“合作伙伴”的角色身份是无法化解的。

中国与东盟集体身份缺失。在地区合作的过程中,集体身份起着重要的作用,而基于“真正朋友”的集体身份超越了传统角色身份的竞合关系,将各方的利益融合成共同体中的集体利益,从根本上更新了合作的理念和方式。中国与东盟关系本质上是“利益交换”的角色身份,具有局限性,一些东盟国家从与中国的经济合作中获利,但是在安全上却依赖美国。“如果得不到深层次的意识形态和哲学信念的支持,基于实用主义考虑的利益,如期望获得经济收益,可能只是短暂的利益。”(40)[美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论》,阎学通、陈寒溪等译,北京:世界知识出版社2013年版,第545页。目前,中国与东盟之间没有集体身份的存在,“自我”和“他者”的界限泾渭分明,利益不能有效地融合,一些东盟国家以实用主义方式与中国交往,积极搭乘中国经济便车的同时又奉行“大国平衡”战略,与中国近而不亲,双方关系随时面临“利尽人散”的风险。而另一方面,不断涌现的共同挑战正在使双方的前途和命运更紧密地联系起来,例如非传统安全问题突出、全球性问题加剧。面对这些挑战仅凭任何一国的能力都难以有效解决,必须寻求区域层面的紧密合作,从而跳出“安全困境”的鸿沟。因此,构建中国与东盟集体身份,是深化合作、应对挑战的必然要求,对于双方和地区的持久和平与普遍繁荣具有重要的战略意义。

四、中国—东盟集体身份的建构与中国—东盟命运共同体的形成路径

(一)中国—东盟命运共同体的内涵

“命运共同体”是中国积极参与全球和地区治理在精神层面上提出的解决方案。作为中国周边外交的优先方向,中国—东盟命运共同体受到格外关注。继2013年中国国家主席习近平在印尼国会发表演讲之后,党和国家领导人在国内国际多个重要场合阐述了“中国—东盟命运共同体”思想内涵,向东盟传递新的合作理念,并将其作为深化中国—东盟战略伙伴关系的重要组成部分。秦亚青教授认为:“中国相对于国际社会和国际行为体的身份定位以及中国自身的身份建构是至关重要的事情。”(41)秦亚青:《国际关系理论:反思与重构》,北京:北京大学出版社2012年版,第29页。从身份政治的角度分析“中国—东盟命运共同体”,能够更清楚地看到中国—东盟关系发展中深层次的动因,对“中国—东盟命运共同体”的内涵和外延有清楚的认识,对更好理解双方关系发展的历史以及如何面向未来具有重要的意义。“中国—东盟命运共同体”作为“命运共同体”在地区层面的伟大实践,并不是欧共体、独联体这样的政治实体,也不是一套严密完整的制度安排,可以理解为中国与东盟基于共同的前途和命运而构建的一种集体身份,目的在于通过增信释疑、求同存异,建构起“同呼吸、共命运”的价值观,重新定义集体利益,从而采取更倾向于合作的行为。“中国—东盟命运共同体”淡化“权力和利益”等物质因素的影响,在双方合作中重新定义身份和利益,通过形成“共同体意识”将个体的利益融入集体利益之中,化解合作中的冲突与对抗。这不仅有助于进一步增进政治互信,更有助于为地区持久和平与普遍繁荣奠定牢固的基础。

(二)东盟方面对“中国—东盟命运共同体”的认识

作为一个地区性的国际组织,东盟对于中国提出的共建“中国—东盟命运共同体”的倡议给予了积极的回应,例如第十七次中国—东盟领导人会议主席声明;(42)中国—东盟中心:《第十七次中国—东盟领导人会议主席声明》,http://www.asean-china-center.org/2014-12/03/c_133830144.htm,登录时间:2020年2月26日。第二十一次中国—东盟领导人会议之后发表的《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》。(43)外交部:《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》,https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1613344.shtml,登录时间:2020年9月26日。但作为单独个体的东盟成员国,对“中国—东盟命运共同体”的理解和接受程度不一。做出积极回应的有老挝、柬埔寨和缅甸,中国分别与三国就构建中老命运共同体、中柬命运共同体、中缅命运共同体达成了共识。越南对该倡议态度出现摇摆。2017年1月12日,越共中央总书记阮富仲访华时习近平总书记曾指出,中越两国是具有战略意义的命运共同体,并就进一步发展两国关系提出七点建议。(44)刘华、郝亚琳:《中越两国是具有战略意义的命运共同体》,《中国青年报》2017年1月13日第1版。阮富仲表示完全赞同习近平总书记对发展两党两国关系的建议。对于中国提出构建“中越战略命运共同体”的提议越方起初也予以认同,但之后鲜有回应。东盟最早的六个成员国,对该倡议采取模糊应对和有选择的回应。如2018年4月8日国务院总理李克强会见新加坡总理李显龙时,提出愿同包括新加坡在内的东盟国家共同建设利益共同体和命运共同体,(45)崔文毅:《中国将坚定不移推进改革开放愿同东盟建设利益和命运共同体》,《人民日报》2018年4月9日第1版。但李显龙对“命运共同体”并没有做正面回答;2017年8月8日,习近平主席就东盟成立50周年向东盟轮值主席国菲律宾总统杜特尔特致贺电,提出以2018年中国—东盟建立战略伙伴关系15周年为契机,建设更为紧密的中国—东盟命运共同体,(46)驻菲律宾经商参处:《建设更紧密中国—东盟命运共同体》,http://ph.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201708/2017080 2624577.shtml,登录时间:2020年8月10 日。但菲方对命运共同体的倡议并没有做评论。印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和文莱的官方对中国—东盟命运共同体倡议也鲜有积极的回应,但也没有拒绝中国的倡议,而是采取务实和有选择性的回答,强调继续深化双边关系,加强与中国在经贸和人文交流上合作的重要性。对于构建中国—东盟命运共同体,东盟学界也出现两种不同的声音。消极的立场包括:“中国提出与东盟构建命运共同体是加强政治宣传和软实力的表现,同时也是为了修补中国在处理海权争端和领土问题时采取激进的行为而破坏的与邻国的关系;”(47)Lutgard Lams,“Examining Strategic Narratives in Chinese Official Discourse under Xi Jinping”,Journal of Chinese Political Science,Vol.23,2018,p.398.“中国—东盟命运共同体是中国拉拢和安抚与其有海洋争端的东盟国家,使其改变借助美国和日本制衡中国的立场,并在未来的南海争端中获得独有的优势”;(48)Renato Cruz De Castro,“The Challenge of Conflict Resolution in the South China Sea Dispute:Examining the Prospect of a Stable Peace in East Asia”,International Journal of China Studies,Vol.7,No.1,2016,p.28.“中国—东盟共同体是不同于欧盟、北美自由贸易区和东盟的一体化进程,北京试图建立一个地区秩序,而这个秩序是基于中国一系列独有的文化规则、政治价值与核心利益,并肯定会改变现有的亚欧秩序”;(49)David Arase ,“China’s Two Silk Roads Initiative:What It Means for Southeast Asia”,Southeast Asian Affairs,2015,p.31.“中国—东盟命运共同体是中国在规划未来与东盟关系过程中深思熟虑的战略构想,是美国在东南亚影响力衰退的背景下,中国企图建立一个以自己为中心的地区等级体系,并让东盟国家唯马首是瞻”。(50)Hoang Thi Ha,“Understanding China’s Proposal for an ASEAN-China Community of Common Destiny and ASEAN’s Ambivalent Response”,Contemporary Southeast Asia,Vol.41,No.2,2019,p.25.积极的观点认为:“中国领导人不断强调与东盟构建命运共同体,通过各种举措加强中国与东盟以及其他邻国的经济、社会和基础设施联系,表明周边外交已经成为中国的核心关切。中国领导人对于如何为地区整合与发展提供更多的动力和公共产品有清晰的思路,通过打造基于相互信任、合作共赢和共同行动的“命运共同体”意识以应对共同挑战,推动地区稳定”;(51)Zhexin Zhang,“China’s International Strategy and Its Implications for Southeast Asia”,Southeast Asian Affairs,2016,p.62.“中国与沿海的东盟国家在南海有着共同的地缘纽带,长期以来在南海问题上的争端不仅造成了中国与这些国家的信任赤字,也导致外部势力对南海的干涉,影响了中国与东盟海洋合作的开展。中国—东盟命运共同体建设有助于双方打造共同命运、共同利益与共同责任,将南海由冲突之海转变为合作之海”;(52)Lai Yew Meng,“Sea of Cooperation or Sea of Conflict ?:The South China Sea in the Context of China-ASEAN Maritime Cooperation”,International Journal of China Studies,2017,Vol.8,No.3,2017,p.321.“2013年中国国家领导人习近平在印尼国会的演讲传递出两个重要的信息:第一,中国在平等互利的基础上对东盟国家更加的开放,使其从中国的发展中获得更多的利益;第二,中国承诺与东盟国家实现更加广泛的互联互通,并通过亚投行优先满足东盟国家的需要。这将对中国—东盟的发展有新的贡献”等。(53)Do Tien Sam and Ha Thi Hong Van,“ASEAN-China Relations since Building of Strategic Partnership and Their Prospects”,International Journal of China Studies.2015,Vol.6,No.2,2015,p.187.

(三)“中国—东盟命运共同体”形成的条件

“中国—东盟命运共同体”作为双方一种集体身份的构建,需要在体系层面、互动层面和单位层面进行努力。首先,中国与东盟集体身份的构建,需要在东亚地区形成基于朋友身份的互利共生的地区体系文化。“共生观念具备与否是建构共生型国际秩序的关键因素。”(54)梁颖、黄立群:《共生型国际秩序与命运共同体建设》,《南洋问题研究》2017年第1期,第40页。互利共生的地区体系文化意味着东亚国家间的关系是和谐的、非对抗的,所有成员处于一个“你中有我,我中有你”的政治生态系统之中,对前途和命运有着共同的期望。东亚各国高度内化这种体系文化,并高度认同其合理性与合法性,在处理国家间矛盾和纠纷之时,会更倾向于顾全大局,将整体利益置于个体利益之上,避免对抗造成的整体利益受损,将反向认同转变为正向认同,正和博弈取代零和博弈。其次,双方需要建立“以心相交”的互动文化。“以心相交”是各方在相互信任的基础上展开的互动模式,形成“真正朋友”的角色身份,指向“合而为一”的集体身份。2013年,习近平在周边外交工作座谈会上对中国的周边外交工作进行了部署,首次提出“亲、诚、惠、容”的周边外交理念,作为中国周边外交工作的指导方针。(55)钱彤,李学仁:《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话强调:为我国发展争取良好周边环境,推动我国发展更多惠及周边国家》,《人民日报》2013年10月26日第1版。中国在“以心相交”的良性互动中走出了坚实的一步,如果东盟国家根据中国发出的信号,做出正面的“反射评价”,接受和认可中国睦邻的外交政策,并以“投桃报李”的方式参与到与中国的良性互动中,促使中国采取更加友善的方式处理彼此之间的分歧与矛盾,双方的相互认知将得到积极的改变。再次,在双方内部还要形成共同安全的战略文化。2014年,习近平主席在亚信峰会上提出以共同安全、综合安全、合作安全、可持续安全的亚洲安全观。(56)习近平:《在亚信峰会作主旨发言(全文)》,http://world.people.com.cn/n/2014/0521/c1002-25046183.html,登录时间:2020年5月21日。中国亚洲安全观的提出,表明中国崛起的战略文化仍然是防御型的合作文化,共同安全、合作安全被放在中国新时期战略文化的核心位置。如果东盟能够改变“大国平衡”对冲战略,将中国与东盟之间的共同安全置于其战略文化的核心,那么随着双方共同安全利益的强化和集体战略信任的增长,中国与东盟在追求本国安全利益时,将能够兼顾对方的安全利益关切,双方之间的“安全困境”将会被“安全共同体”所取代。

“中国—东盟命运共同体”的形成还受到相互依存、共同命运、同质性和自我约束四个变量不同程度的制约。相互依存是中国东盟集体身份形成的重要条件,既包括主观方面也包括客观方面。“从上个世纪70年代初开始,中国东盟的相互依赖经历了从以战略与安全的相互依赖为主到以经济相互依赖为主的发展演变。”(57)曹云华、唐翀:《新中国—东盟关系论》,北京:世界知识出版社2005年版,第16页。客观上,双方现有的相互依存达到了前所未有的程度,是双方各方面合作顺利开展的基础。但也存在一些问题,如中国与大部分东盟国家不是基于生产水平的深度分工,而是基于自然禀赋差异的低级分工,被替代性较强。经济结构相似性较大,存在一定的竞争性,技术互补性不够。主观上,由于双方政治互信不足,造成一些东盟国家对中国存在过度依赖的恐慌,以至于经济依赖中国而政治和军事依赖美国。双方合作还需要在主客观两方面进一步加强相互依存。客观方面,加强中国和东盟发展战略对接和产业政策的调整,增强合作动力、促进双方发展方式深度交融。主观方面,双方需要加强政治互信,意识到双方共同利益的存在,树立互利共生的理念,将客观相互依存内化为主观相互依存。

共同命运是中国与东盟集体身份形成的外部动力,正是基于共同的威胁与挑战,中国与东盟才会朝着共同的目标结伴而行,风雨同舟,荣辱与共。随着两级格局的解体,全球和地区霸权主义的消失,中国与东盟面临的来自外部的共同威胁也会随之消散。但现实恰恰相反,随着非传统安全问题的凸显以及全球性问题的扩散,中国与东盟所面临的威胁正以另一种形式扑面而来,这种威胁不是以第三方的形式存在,而是以全球性的形式铺展开来;不是短期就能解决的,还需要双方长期共同努力才能有效治理。在全球化不断发展,各国间相互依存不断加深的时代,中国与东盟再一次面临共同命运的考验。如果双方都能察觉并且重视这种全球性的威胁,那么在共同命运的驱使下,中国与东盟集体身份就有可能达成。如果双方或者其中的一方对现实存在的威胁采取漠视态度,或者以邻为壑,拒绝合作,那么共同命运在中国与东盟集体身份形成的过程中能发挥的作用就十分有限。

同质性对中国与东盟集体身份的形成有良好的促进作用,但它也分为主观与客观两个方面。中国与东盟国家在民族、宗教、社会制度、发展程度等各方面千差万别,客观上缺乏同质性。然而中国与东盟国家之间却有可能由于各自拥有深厚的历史文化底蕴与不同的文明内涵而产生出某种异性引力,促成彼此在社会与人文领域的交流合作。同时,中国与东盟国家山水相连,血脉相亲。世界上70%的华人定居于此,虽然历史上由于华人华侨问题出现过矛盾,但随着华人在当地地位的不断提高,他们成为联系中国与东盟国家的重要纽带,主观上的同质性会得到提高。此外,中国与东盟在交往过程中,随着区域间交往与互动的频繁,逐渐培养出协商一致的处理问题方式、南南合作的发展理念、求同存异的交往方式、被压迫民族的共同历史记忆、对民主和人权的理解、实现东亚一体化的愿景等等。这些因素都将潜移默化地影响主观同质性的形成。

自我约束对于中国与东盟集体身份的形成至关重要。东盟主要由中小型国家构成,与中国存在严重的实力不对称问题,在合作中寻求“中国机遇”的同时,也担心“中国威胁”,在共建集体身份的过程中,中国作为强者一方更需要自我约束。中国“亲诚惠容”的睦邻外交政策,和平解决边界和海洋争端的意愿,负责任的大国形象都会被其他国家视为自我约束的体现,减少他国的不信任感,促进“命运共同体”的形成。同时,中国与东盟双方还致力于安全磋商机制、危机管控机制的建设,这些机制也是双方自我约束的体现,对于增加信息透明度、化解合作中的矛盾与冲突有十分重要的意义。且弱势一方的东盟及其成员国也有自我约束的必要。在南海问题上,一些与中国存在争端的国家不断挑战中国的底线,使得南海问题复杂化。东盟为了追求自身安全而采取“大国平衡”战略,将外部势力引入东南亚制衡中国的影响,客观上造成了中国安全形势上的压力。如果仅凭中国一方之努力而东盟各国不进行自我约束,那么中国与东盟集体身份即使在前三个变量都满足的情况下仍将面临前功尽弃的危险。

(四)“中国—东盟命运共同体”的建构路径

中国—东盟命运共同体作为一种集体身份,其形成需要具备三个层面的合作文化,同时也受到四个变量的制约。其本身虽具有非物质性特征,但并不能完全脱离物质结构而单独存在。因此,构建“中国—东盟命运共同体”还应该结合中国与东盟双方现有的合作机制,扩大合作的成果,在未来的良性互动中增进感情、加强互信,形成友好和稳定的身份关系。

首先,加强互联互通。东南亚是古代海上丝绸之路必经之地,也是“21世纪海上丝绸之路”中国重点合作的地区。中国与东盟国家实现互联互通、优势互补,可进一步密切双边关系,提高双方的相互依存。发展战略对接方面,中国曾提出“一带一路”倡议与东盟成员国各自的发展战略相对接,与东盟的整体规划《东盟共同体愿景2025》和《东盟互联互通总体规划2025》有效衔接,但政策的出台还需要有效的实施,双方还需要制定具体的实施方案和细节,将政策落到实处。基础设施连接方面,中国在加快西部陆海新通道建设同时,还应该在公路、铁路、港口、航空、电信等方面为东盟国家提供资金和技术支持,鼓励社会资本和民营企业参与东盟国家基础设施建设。政策协调方面,为进一步促进中国与东盟国家的人员和经贸往来,双方需要进一步磋商简化通关程序,实现通关口岸便利化,加快人员和生产要素的流动。

其次,促进社会人文合作。《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》将社会人文合作提升到与政治安全、经贸合作同等重要的位置,目的在于夯实双方的民意和社会基础。中国与东盟国家只依靠官方的推动,民间交流滞后,很难就建设中国—东盟命运共同体形成广泛的民意基础。双方可以利用好已有的合作平台,不断拓展新的交流合作领域,鼓励支持民间团体进行直接交流。支持双方国内大众传媒行业进行合作,将优秀影视作品翻译成当地语言,让普通群众也能接触到对方的文化。双方加强互派留学生项目,继续扩大旅游、文化、科技、体育、青少年发展,新冠肺炎防控等方面交流合作,增强彼此间的认同感。在社会治理方面,加强环保、水资源管理、可持续发展、气候变化、人口老龄化、文物保护等的交流合作,借鉴彼此的成功经验,推动双方社会健康发展。

再次,完善安全合作机制。安全是中国与东盟双方最为关心的问题,直接影响到双方政治互信的程度。目前,中国与东盟在安全领域建立起一些合作机制,但制度化的深度和广度还有待提高,需要进一步完善高层对话机制,建立危机管控机制和争端解决机制,减轻双方的战略误判。双方的智库、专家学者以及政府官员可以私人方式参与非官方的安全对话机制,以“第二轨道外交”的方式就地区安全局势进行磋商。双方应在落实《南海各方行为宣言》的基础上争取早日达成和通过一个实质有效的“南海行为准则”,在争端解决之前保持自我克制,避免局势升级。此外,中国与东盟国家还可以在加强军事交流合作、分享治国理政经验、共同打击跨国犯罪等方面建立长期稳定的合作机制,全方位提升双方互信的水平。

结 语

中国与东盟的互动并不是简单的理性行为模式,而是在相互交往中身份不断被重构和利益不断被重释的过程。不同时期的角色身份对双方利益的形成产生了重要的导向作用,双方在利益的驱使下调整和修正彼此间的交往方式。目前,中国与东盟政治互信不足的问题依然存在,如何增信释疑、打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系是中国与东盟及其成员国都应该认真思考的问题。双方关系发展的动力不只是利益驱动,观念性因素的影响应该引起重视。正如中国明代思想家王阳明所言,“破山中之贼易,破心中之贼难”,继续深化中国与东盟战略合作伙伴关系需要破解身份困境,培养出正向认同并更新现有的身份关系,构建“真正朋友”的角色身份与“合而为一”的集体身份。而中国倡导的“中国—东盟命运共同体”正是一种集体身份的塑造。双方通过淡化“权力和利益”等物质因素的影响,在互动中重新构建身份和利益,通过形成“共同体意识”,建构集体身份,将个体利益融入集体利益之中,从而化解合作中的冲突与对抗,继而推动中国—东盟双边关系往更高层次发展。