COVID-19疫情期间谣言传播的时空分异机制与治理对策

2021-04-16吕扬帆

吕扬帆,李 钢,2,3,刘 玲,徐 锋,于 悦

(1.西北大学 城市与环境学院,陕西 西安 710127;2.陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,陕西 西安 710127;3.西北大学 地表系统与灾害研究院,陕西 西安 710127)

2019年末至今,全球多地暴发了新型冠状病毒肺炎,2020年2月11日该新型肺炎正式被世界卫生组织命名为COVID-19。在全国人民的共同努力下,至2021年3月,我国疫情基本得到有效控制[1]。伴随着媒介技术变化和媒体特性变迁,我国新媒体空间的“公共性”程度也在不断发生变化[2],人们不仅是信息的接收者,更是信息的创造者与传递者,容易呈现真假信息混杂的局面[3]。在这次疫情中,出现了不少谣言,如果不加以管控,不但会影响人民抗疫的信心与决心,还可能产生塔西佗陷阱,对社会安全造成巨大威胁[4]。由此,疫情期间谣言传播备受社会和学界的关注。

国内外的谣言研究分布于多个维度。首先,大多研究集中于文本分析层面。喻国明[5]基于腾讯大数据对6000+的谣言数据的内容分布、标题特征等进行了文本分析;吴杨[6]主要分析了2016—2018年408条谣言文本句式特征,发现网络谣言主要通过通知和警告的方式来吸引受众的注意,并辅以针对人群的转发请求和文本句式,来扩大谣言的影响范围;Allily等[7]从谣言风格、内容入手,探究谣言与公众情绪关系以及背后的文化含义;Pierri[8]基于拓扑网络研究了阴谋论、恶作剧、标题党等谣言,并对其进行了分类;而Öztürka[9]则运用情感分析的方法考察了叙利亚难民问题的公众谈话内容的文本情感。其次,关注谣言传播模式。赵敏等[10]分析了具有政府控制效应的社交网络谣言传播模型,发现政府部门施加控制可以有效缩小谣言的最终数量规模;熊炎[11]运用统计分析工具发现谣言知晓率的显著预测因子是内容特征;霍良安等[12]探讨了系统动力学下的谣言传播模型,进而调节谣言防控策略;王芳等[13]提出了谣言真实度参数以改进谣言传播公式;Manish Agrawal等[14]对推特谣言进行实证分析得出信源的模糊度会影响谣言传播。此外,还有一些学者关注谣言的时间分布。姜赢等[15]运用调研及人工采集的方法搜集了来自微博、贴吧及微信群等多个平台的谣言数据,统计分析了其地域维度分布状况;而吴越[16]则更加关注谣言时间分布,对微博谣言关注度进行了时序特征分析,发现微博谣言关注度的时间序列无明显趋势和周期;Zhao等[17]在遗忘机制的基础上建立了社交网络谣言时空传播SI模型。

在此次新型冠状肺炎疫情中,也出现了舆论环境的相关研究。陈雅赛[18]将腾讯较真平台的谣言信息与各级政府的谣言回应文本特征进行对比研究,探究政府在疫情期间的谣言治理策略;朱金平[19]通过对COVID-19疫情的舆论场观察认为疫情信息传播应以受众需求为主导;黄楚新与文传军[20]探究了COVID-19报道的特征;阮鹏[21]分析了新型病毒谣言传播中公众的科学素养或谣言判断力、辟谣内容的证据科学性等辟谣工作的关键要素,并针对谣言与辟谣的传播能力、传播速率等提出定量评价模型;卢文刚、周文倩[22]通过对疫情期间的谣言传播特征研究,提出了多元主体协同治理建议;王灿发、于印珠[23]将整个疫情期间的谣言传播分为潜伏期、发展蔓延期、暴发高峰期与回溯长尾期4个阶段,并针对各阶段特点提出治理策略;Tasnim[24]则从平台、联合治理及技术层面对疫情期间的谣言治理提出方案。

综上可见,国内外学者对疫情期间的谣言探究主要集中于谣言传播过程的理论探究及媒体的应对策略报道方面,缺乏针对COVID-19疫情中谣言实际宏观数据的采集分析,以及对其时空演化特征及传播机制的研究。探究谣言的时空特征可有效把控谣言产生的时间地点,有助于精准防治、及时调控,防治谣言逐步演化为重大危机事件。本文通过爬取COVID-19疫情期间的谣言数据,首先解析其基本特征,进而探究其时空分异规律和形成机制,提出合理的治理对策,以期为我国重大突发事件谣言治理提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

借助八爪鱼爬虫软件随机爬取微博及中国互联网联合辟谣平台疫情期间谣言数据,截至2020年2月28日,共获取有效谣言数据493条,具体条目包括谣言文本、发布时间与地点及平台来源等信息;此外,人口数据源于国家统计局的2019年《中国统计年鉴》。

1.2 研究方法

1)文本分析

文本分析法主要对文本信息进行深入挖掘、归纳总结,进而发现文本之间的内在联系及量化特征。通过提取谣言数据的时间、地点、标题、内容等特征,人工提取其传播平台、传播形式及谣言内容类型等,解析疫情期间谣言传播的基本特征。

2)标准差椭圆分析

标准差椭圆是一种表示地理要素空间方向分布特征的统计方法[25]。长轴代表地理要素的分布方向,短轴表示其分布范围,二者间差值越大,表征该地理要素在空间上方向性越明显。利用标准差椭圆来揭示谣言的空间分布方向,其公式如下:

(1)

(2)

3)空间自相关分析

通常地理数据受空间区位间的相互作用及扩散效应,彼此之间具有一定的关联性[26]。全局空间自相关主要是对属性在整个区域空间上特征的描述,反映了观测变量在整个研究区域内空间相关性的整体趋势,而Moran′sI是最常用的空间自相关测度[27]。它反映的是空间邻接或空间邻近的区域单元属性值的相似程度。其主要计算公式为

(3)

式中:wij表示区域i与j的临近关系,通常用一个二元对称空间权重矩阵来表达n个位置的空间区域的邻近关系。Moran′sI的取值一般在-1和1之间,小于0表示空间分布呈负相关,大于0表示空间分布呈正相关,等于0表示空间分布呈现随机性。

对于Moran′sI,可以用标准化统计量Z来检验n个区域是否存在空间自相关关系,Z的计算公式为

(4)

2 疫情谣言的基本特征

2.1 疫情谣言内容特征

2.1.1 疫情谣言主题类型 采用人工分类的方法提取每条谣言内容的关键词并对其进行分类统计(见图1),发现在491条谣言数据中分类为“病例”的谣言数量最多,共计146条,占比26.7%,原因在于确诊病例是疫情的核心受害人群,与之相关的谣言备受公众关注,容易捏造及传播;其次为“事件”,共计102条,占比20.8%,由于这类谣言往往针对于一些突发事件,信息不及时的情况下容易对事件本身产生误解,并且符合群众的猎奇心理;第三为“管制”类谣言,共计72条,占比为14.7%。而“医疗”类、“药物”类、“复工”类谣言数量相对较少,其中前两类数量较少的原因可能与其科学性及专业性较强相关,大部分普通公民很难接触到类似场景。除此之外,还出现了3类较为特殊的谣言,分别为“环境”类、“迷信”类及“招聘”类,都与公众日常生活息息相关。

2.1.2 疫情谣言关键词构成 对所有谣言文本信息进行词频分析,列举出前50位高频词(见表1),发现“肺炎”、“确诊”、“隔离”、“新冠肺炎”、“病毒”及“疫情”等与疫情直接相关的词汇频繁出现,频次分别为74、65、53、46、42、40,说明新型冠状肺炎疫情期间谣言具有高度的疫情关联性与标志性。其次,“消毒”频次为34,“开学”频次为29,这可能与一些相同类型的谣言多次出现有关。

图1 疫情期间谣言内容统计Fig.1 Content statistics of rumors during the COVID-19 epidemic

表1 谣言文本高频词汇Top50统计表Tab.1 Top50 high frequency vocabulary of rumor text

2.2 疫情谣言传播形式

通过统计分析发现,疫情期间谣言的传播形式主要为文本、视频、图片3种。在240条有明确传播形式的谣言数据中,文本类谣言数量最多,为128条,占比为53.3%。综合来看,文本的表达具有确定性特点,是日常生活中最为常见的传播形式之一,也是沟通的基本要素。简短的文字描述可以让人一眼就获取到有效信息,因此也最容易在人们日常聊天中无形地、随意地产生谣言。即使是视频或图片类谣言,大多数时候也都需要文本进行补充说明。其次为视频类谣言,为68条,占比28.3%。短视频是近年来新兴的传播形式,短小灵活,主要以碎片化传播为主,受众容易接收信息,并且直观生动;从内容生产上看,短视频主要以UGC(user generated content)内容为主,创作门槛低,人人都是生产者。可视化与交互性增强了受众的在场感,也使视频谣言更加容易使受众信服,难以辨别真伪,增加辟谣难度。最后为图片类谣言,共44条,占比为18.3%。此类谣言多以微信聊天截图的方式进行传播,还有一部分主要运用于对文本的补充说明。图片虽然也具有形象生动的特点,但与视频相比缺乏动态效果,单位时间内承载信息量较少,因此较多承担补充说明角色,而较少形成独立的谣言。此外,还出现了一条语音谣言。语音制作门槛低,但不够形象生动;并且很难被检测到,其承载的信息很容易以其他形式进行二次传播。

2.3 疫情谣言传播平台

Web2.0 是社会化媒体的时代,社交媒体的兴起改变了信息传播方式,促进了谣言信息的滋生与传播[28]。在COVID-19疫情中,谣言传播平台呈现多样化的特征,主要为微信与微博(见图2)。在247条谣言数据中,在微信群传播的为134条,占比54.3%,微信朋友圈传播的为79条,占比32%。其次为微博传播,共计20条,占比8.1%。此外,还有论坛、网站、QQ群、微信公众号、抖音以及短信等。可见,COVID-19谣言大部分通过微信平台以不同形式传播。不同的传播平台有其独特的传播形式,微信是以强关系所连接起来的社交体系,在相互认识的人之间传播,比较容易产生信任,受众对其谣言信息具有较强的忠诚度,并且较为私密,辟谣难度大;微博是以弱关系连接的社交平台,其开放程度高,以UGC内容主导,主流媒体传播效果弱化,传播者为吸引眼球而编造谣言,容易产生从众心理,舆情发展方向不易控制。微信与微博的独特性,导致其成为谣言传播的主要平台。

图2 疫情谣言传播平台统计Fig.2 Statistics of epidemic rumor spreading platforms

3 疫情谣言的时空分异特征

3.1 疫情谣言的时间演变特征

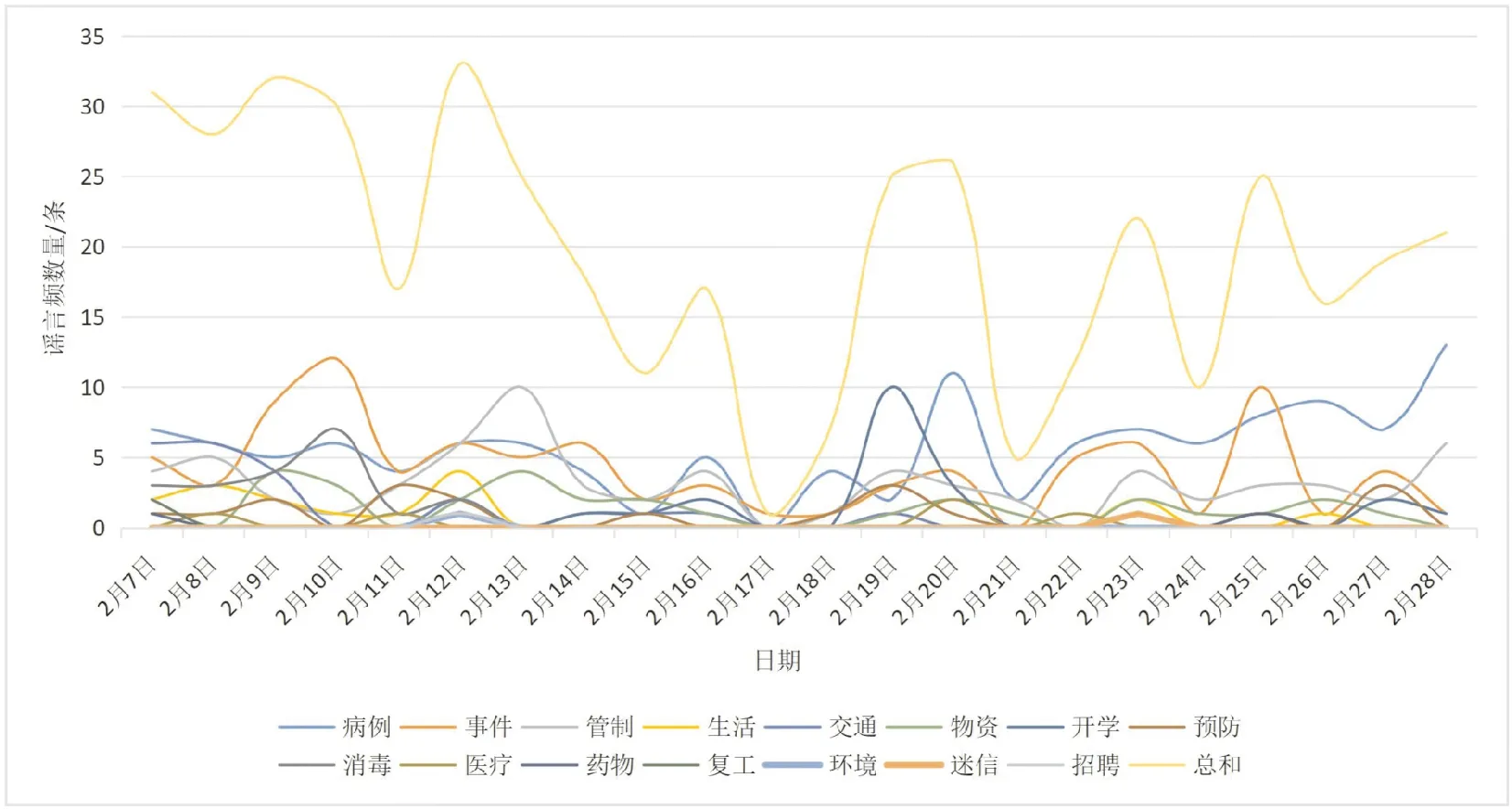

以明确出现的时间或官方辟谣时间为依据进行统计(见图3),发现谣言出现时间具有较大波动。2月7日至2月10日维持相对稳定,2月11日有明显下滑,2月12日与2月13日谣言数量明显回升,其后出现大幅下降,可能由于疫情状况得到明显控制。至2月19日谣言数量又出现大幅回升,主要由于确诊病例类谣言数量增多,其后谣言数量一直处于波动状态。

与舆论有关的谣言往往出现时间比较集中,但传播周期较短。如从2月初期开始出现与“开学”内容的谣言(见图4),随着时间推移以及人们对于开学信息的关注,谣言数量开始增加,有关部门及时发布文件进行辟谣,因此谣言数量逐渐下降。其次,与事件有关的谣言由于存在一定的发酵时间而出现延迟现象。如2月25日发生了由韩国仁川飞山东威海航班5名乘客发热事件,其后多地就出现多则与日韩返回人员的谣言信息,集中于2月27日和28日。值得注意的是,这种时间分布趋势可能包含统计不完全以及无法判断谣言出现时间等因素制约,因此可能与实际情况存在偏差。

图3 疫情谣言出现时间分布Fig.3 Temporal pattem of the outbreak date of epidemic rumors

图4 与“开学”信息有关谣言时间分布Fig.4 Temporal distribution of rumors related to "back-to-school"

3.2 疫情谣言的空间分布格局

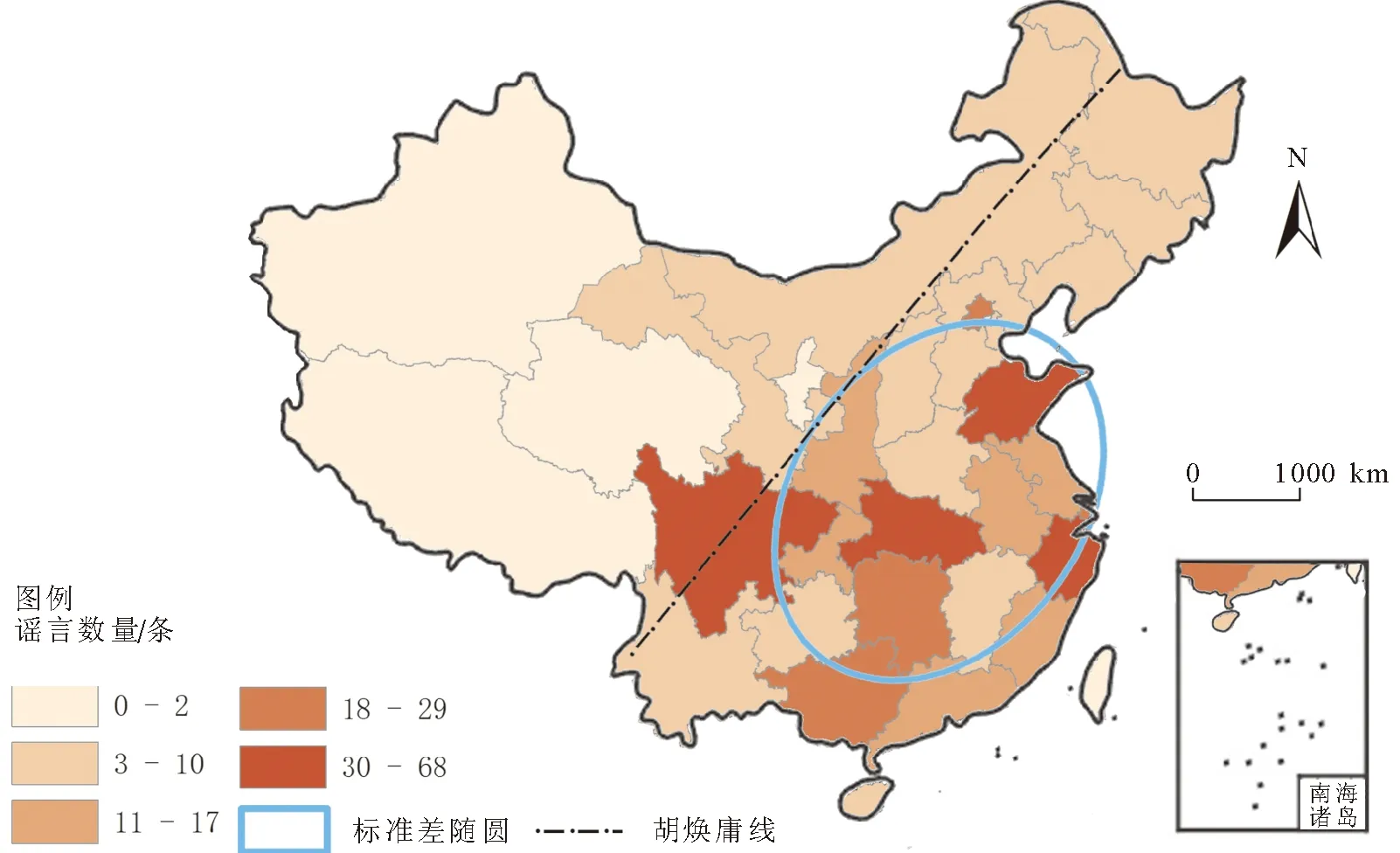

3.2.1 疫情谣言空间分布特征 对搜集到的谣言数据中有明显空间指向的454条数据进行统计,发现谣言空间指向最多的省域为湖北,共68条,占比14.98%,之后由高到低为:浙江和山东,数量均为40条,占比为8.81%;四川38条,占比8.37%;北京29条,占比6.39%。而西藏、青海、宁夏等地谣言数量最少,均只有1条。此外,还包括两条国外谣言,分别出现在伊朗与俄罗斯。

运用ArcGIS将统计的数据进行空间可视化(见图5),基于自然断点法将其分为5个等级,第一层级为谣言最多的省份,主要是湖北、四川、山东、浙江;第二层级为湖南、广西;第三层级为重庆、陕西、安徽、江苏、福建、广东,其余层级谣言分布较少。第一层级谣言空间分布呈“点状分散”,其余层级呈现“片状邻近”。总体来看,谣言主要分布在胡焕庸线东南一侧,空间分布不均衡。由标准差椭圆分析来看,谣言的方向分布呈“东北—西南”走向,与胡焕庸线的走向一致。运用空间自相关分析计算Moran′sI,得到谣言数量的Moran′sI为0.024,大于0,说明谣言空间分布呈正相关,谣言传播存在一定邻近效应。进一步利用皮尔逊相关分析对全国31个省市的谣言数量与各省疫情状况和人口数量进行相关性分析,得到谣言数量与各省疫情状况的相关系数为0.671(在0.01水平上显著),呈现显著的正相关,说明疫情越严重的地方越容易产生谣言;谣言数量与人口数量的相关系数为0.455(在0.05水平上显著),也呈现显著的正相关,说明人口越多的地区越容易产生谣言。总之,谣言受疫情状况和人口分布的影响,与二者呈现正相关。

注:本图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)1552号的标准地图制作 ,底图无修改 。图5 疫情谣言省域分布及方向分布Fig.5 The provincial distribution and direction of epidemic rumors

将各省谣言进一步细化,选取出现次数较多的前六种类型的谣言进行空间分析(见图6)。结果显示,“病例”类谣言在全国范围内都有普遍分布,但主要集中于湖南、北京、山东、浙江等省份,在抽样时间范围内疫情比较严重的地方分布数量更多,推测疫情状况越严重,人们敏感性更高,更容易产生恐慌心理,就越可能产生“新确诊病例”的不实信息。“事件”类谣言主要产生于湖南地区以及周边城市,在空间分布上存在一定的集聚性,可能事件发生传播更体现地理空间上的邻近性。“管制”类谣言在全国范围内均有分布,主要集中于东南沿海地区及新疆、东北等地区,分布较为分散,具有普遍性。“生活”类谣言主要分布于东南沿海及四川等地,具有一定的集聚性。“交通”类信息在全国范围内也分布比较广泛,集中于四川、山东、福建、江西、浙江等地。“物资”类谣言主要分布于湖南地区,疫情暴发初期,湖南地区物资短缺,全国各地纷纷伸出援手,可能因此湖南地区物资在社会层面都受到广泛关注,“武汉红十字会”、“武汉物资紧缺”等事件造成人们很容易产生对其物资管理的怀疑与误解,因此更容易产生不实信息。

3.2.2 疫情谣言的空间传播特征

1)地理空间意义弱化,同一谣言多地传播分布

社交媒体打破了信息传播的空间壁垒,根据麦克卢汉传播学观点,信息“内爆”使地理意义上的距离变近,甚至消失[29]。在信息快速流通的过程中,谣言数据也通过网络快速传播。在此次疫情中,出现了同一则谣言在全国范围内流动的现象。比如自2月初,一则“关于非常时期,自来水在允许范围内加大了氯气注入,并要求大家用水时,将水装出并静止2个小时以上”的谣言信息同时在福建、贵州、浙江、山东、四川多地出现,一时间在多地迅速传播,后各地网警巡查及时响应,纷纷辟谣,以阻止谣言信息的进一步传播。

此外还有“今天所有到‘某地’晒太阳的闲逛人员,全部喊到一起背防疫手册,背不到天黑不准回家”的谣言在内蒙古、贵州、四川、甘肃等多地出现的案例,但其内容中到“某地”的信息在各省表现不同,如内蒙古流传的地点为呼和浩特湿地公园,而四川流传的版本中地点为宜宾大地坡公园。

注:本图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)1552号的标准地图制作,底图无修改。图6 不同类型谣言空间分布情况Fig.6 Spatial distribution of different types of rumors

2)空间信息本地化,谣言信息转嫁失实

出于猎奇心理,人们对于突发事件内容比较关注,在传播过程中很容易造成信息扭曲。在疫情期间,出现了某地发生的事件被转嫁到其他地区,因空间解读不符而失实的现象。如“酒精消毒爆炸”谣言传播网络(见图7),2月5日9时03分,句容市维也纳花园D栋1楼门面房发生火灾;有谣言称其起火原因为百家湖花园使用75℃酒精消毒遇火爆炸;随即其视频被流传多地,但对其发生地点的解读却不符实际,出现了广西“玉林御林湾小区因酒精消毒发生爆炸”、广东“恒大绿洲有居民使用酒精全屋消毒后开空调引起爆炸火灾”、安徽“当涂某小区一家人用酒精全屋消毒后开空调,引起爆炸”等多个版本的谣言信息。可以看出,虽然事件真实发生,但在传播过程中呈现出由于事件本地化而造成空间失实的现象。

图7 “酒精消毒爆炸”谣言跨地域传播网络Fig.7 "Alcohol disinfection explosion" rumor spreading network

4 疫情期间谣言传播机制与治理对策

4.1 疫情期间谣言传播机制

拉斯韦尔的线性传播模式构建了传播过程的基础,涵盖了传播的基本要素[30],而谣言传播中包含了明确的传播者、传播内容、传播平台、受众以及传播效果的分界,因此选择线性传播模式可以揭示谣言传播的全过程,并最终为传播效果的研究做铺垫。从传播者、信息、媒介、接受者及传播效果5个维度将传播研究分为控制分析、内容分析、媒介分析、受众分析以及效果分析,根据对谣言特征的分析归纳,从这5个方面出发,总结探究疫情期间谣言传播机制。

从整个谣言传播过程来看,谣言的产生随处可见,产生与传播都具有较大的随意性。从传播的心理层面来讲,谣言主要产生于受众的恐慌心理以及猎奇心理。信息的模糊度以及不确定性、不透明化加剧了谣言的产生。谣言的产生说明了真相信息的供给不足,其实质是民众发出的“信息需求”的警示信号[31]。社交媒体时代,新媒体的变革带来了话语平权,加强了内容与公众之间的接近性,以UGC内容为主,创作门槛低,人人都是生产者。因此在这次疫情期间谣言的产生主体主要分为个人以及有一定组织的自媒体。大部分谣言产生其主要目的都是为了吸引关注、获得话语权。因此出现了很多拍摄现场视频却故意错误解读现场或用过去比较老旧的照片视频而进行二次曲解的现象。当然,也有以政府口吻发布与复工、返校、交通管制类等公众关心的话题有关的通知、政府文件等。

从内容上看,产生的谣言主要以大众较关注的贴近生活的内容以及确诊病例这类比较难以求证的谣言为主,并且都具有较强的内容指向性。

从媒介上看,疫情期间的谣言传播主要以微信平台为主,主要有人际传播与大众传播两种模式。很多谣言产生主要是通过传播者直接在群里面发布言论,这种传播方式缺少把关人,且进入传播流程后,很容易形成病毒式传播,一传十,十传百,进而大规模暴发。并且值得一提的是,随着网络时代的到来,网络媒体经历了一个自我演变的过程。从黄金时间到碎片化、从媒介空间到现场空间、从受众到用户,新媒体带来了新的传播形式与思维,短视频作为其中一种应运而生。短视频短小灵活,主要以碎片化传播为主,受众随时随地的接收信息,并且直观生动,更加增加了谣言的“可信度”,形成“真假难辨”的局面,为公众鉴谣增加难度。

从受众角度看,依照“使用与满足”理论,公众并非被动接受信息,而是为满足自己的需要而选择性接收信息。疫情期间受众的注意力集中于确诊病例、生活物资及复工返校类信息,这也印证了新媒体时代传播者为“眼球经济”吸引受众注意力而导致此类谣言疯长。并且从某种意义上讲,受众既是信息的接受者,也是信息的传播者,根据传播过程中受众的接受程度与传播程度有所不同,可以划分为4个维度(见图8)。其中Ⅰ象限为容易信服并且进行传播的受众,其具体表现为会对谣言内容进行转发,并进行二次编辑,甚至扭曲原始信息,很容易形成“二次传播”,对谣言传播具有强化作用。第Ⅱ象限为不信服但会进行传播的受众,这类受众会对谣言进行转发,但会明确表示此类信息为谣言,对谣言传播具有减弱作用。第Ⅲ象限为不信服、不传播谣言的无作为者。此类受众在网络之上不会对谣言信息表明态度,谣言信息对其造成的影响也比较小。第Ⅳ象限为信服谣言但不会进行传播的受众,此类受众可能成为谣言的潜在传播者。

图8 受众表现维度划分Fig.8 Dimension divisionsofaudience performance

从传播效果来看,谣言的传播中存在群体压力。后真相时代,人们所关注的并非事件本身而是传播过程中的情绪感染。尤其在“事件”类谣言中,人们不明真相,总会先入为主相信传播广泛的谣言信息,而一部分人也会迫于群体压力而选择相信或者沉默。随着谣言规模的不断扩大,政府机构或主流媒体进行辟谣,谣言会以“沉默的螺旋”的形式进行沉淀。

王灿发将产生谣言的突发公共事件分为事件先行类、相互推动类、无中生有类、刻意制造类[32],其中此次新型冠状肺炎疫情属于事件先行类,指先发生重大突发性事件,进而出现相关谣言。基于此,结合其传播机制,将疫情期间的谣言从产生到传播分为以下3个阶段(见图9):

1)在谣言形成期,在事件先行类公共突发事件中一般会出现误解性谣言与恐慌性谣言。误解性谣言主要是指对真实存在的事件的曲解,恐慌性谣言多是在重大事件发生时人们由于恐慌而进行猜测或者为凭借事件吸引眼球而刻意凭空捏造、无中生有的谣言。而这两种谣言的产生其主要原因都是因为信源模糊以及信息透明度不高。

2)随后谣言传播进入暴发期,谣言信息借助微信、微博等社交媒体平台,通过意见领袖的推动作用、人际强弱关系以及病毒式传播迅速扩散,此时谣言如果不加以合理控制容易对公众产生深层次的影响。甚至在公众群体间产生塔西佗陷阱,产生与主流媒体完全对抗式的解读,削弱主流媒体的舆论引导及议程设置效果,进而演变为社会积累性谣言。

3)当谣言有关事件逐渐平息以及人们的关注度转移时,谣言传播会进入衰退期。此时一部分谣言在有关部门发布相关辟谣信息后逐渐消解,但有另一部分谣言也会随着时间沉淀形成长期性误区。此时政府也应该反复对有关问题进行梳理、反思,防止公众误解对整个政府公信力造成影响。

图9 疫情谣言传播的时空分异机制及治理策略Fig.9 Spatio-temporal differentiation mechanism and governance strategy of epidemic rumor

4.2 疫情期间谣言传播治理策略

从谣言的整个传播流程来看,整合谣言传播的形成期、暴发期及衰退期3个阶段维度,从政府信息的公开透明化、舆论监控以及受众角度提出谣言的消解策略(见图10),具体策略如下:

1)平台聚合互动,县级融媒体促进信息透明化

对于政府来说,信息公开化可以有效减少谣言滋生。在此次疫情中,政府通过多平台联合治理的方式进行辟谣管理,在丁香医生公众平台、中国辟谣网疫情专区等平台开展官方辟谣活动,同时联合互联网企业如微博平台,每日发送辟谣汇总信息,大大加强了谣言信息的公开性。但与此同时,可以加强县级融媒体建设,精准到点实行本地化辟谣,打通与群众间的“最后一公里”,提升辟谣信息的有效性和覆盖范围。

2)建立舆情监控机制,积极响应舆论危机

利用大数据平台建立有效的舆情监控体制。2019年新华智云发布“媒介大脑3.0”,以区块链和AI审核为显著特征,涵盖人脸核查、色情暴力等风险性内容审查。未来发展可以针对重大突发事件谣言信息进一步加大有关人工智能技术开发,及时检测谣言信息,进而加快反应速度,既可以节省人力资本,又可以快速响应舆论危机。

3)提高公众鉴谣能力,实现公众与政府联合治理

从受众角度看,可以加大谣言信息的宣传力度,提升公众的鉴别能力。自媒体时代带来了社交媒体的话语平权,有效的宣传可以带动部分受众,同时联合舆论领袖,很容易形成病毒式传播。利用公众的力量可以更加有效带动全民不信谣、不传谣。除此之外,还可以在公众间形成监督机制,有效控制谣言传播与滋生。

5 结论与展望

5.1 结论

本文探究了COVID-19疫情期间谣言的基本特征和时空分异,探索其形成演化机制与治理对策,主要结论如下:

1)疫情期间谣言基本特征:① 从内容上看捏造有关确诊信息内容的谣言数量最多,且大部分谣言都有明确与疫情关联的指向性;② 从传播方式上看,谣言以文本传播为主,其次为视频传播,图片传播较少,多呈现为微信文本截图以及补充说明的形式;③ 从传播平台上看,疫情期间谣言传播平台呈现多样化的特点,但最终以微信平台为主,随意性较强。

2)疫情期间谣言时间分布特征:① 谣言数据产生时间不确定性较大,有较大的波动起伏;② 许多谣言产生与热点舆论事件有关,时间分布集中且周期较短,谣言产生时间与事件发生时间存在一定的延迟。

3)疫情期间谣言空间分异特征:① 谣言的空间分布明显不均衡,多分布于东南沿海地区,呈“东北—西南”走向;谣言的空间分布呈正相关,谣言传播存在一定邻近效应。② 谣言数量与各省疫情状况及人口数量均呈显著正相关;不同类型谣言在各省分布差异较大。③ 谣言不受地理空间约束,同一谣言具有多地传播以及传播过程中空间信息本地化的特征。

4)疫情期间谣言传播机制与治理对策:主要分为误解性谣言以及恐慌性谣言,其传播路径主要为谣言产生通过社会化平台流向大众并迅速传播,最终逐步消解或沉积为长期性谣言。应从政府层面加强县级融媒体建设,实现信息因地制宜公开透明;从技术阶段加强舆论监控,及时响应舆情信息;从受众角度加强其认知能力,从根源阻断谣言的滋生与传播。

5.2 展望

本文虽然取得了一定认知,仍存在以下不足。首先在谣言数据上,数据多集中于2月7日至2月28日,并没有覆盖全部疫情全期,其时间演化长度有待完善。其次,在疫情期间谣言传播的微观空间分布上仍有较大的研究空白。第三,对于传播模式的探究仅仅停留在定性研究层面,未来研究可从定量分析入手,构建更加完善的谣言传播模型。此外,未来可深入具体案例,对疫情期间某类谣言进行更加详细全面的探究,进一步完善疫情期间谣言传播模式,展开更加深入的讨论,以期为疫情谣言治理提出优化解决方案。