那张唯一的合影找到了

2021-04-15陈平原

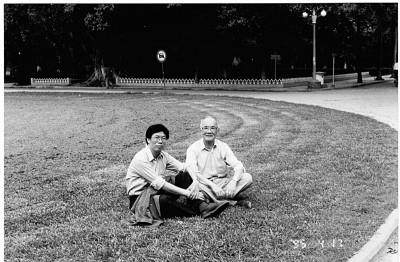

本文作者陈平原与饶鸿竞先生合影。

饶鸿竞(1921—1999),广东兴宁人。鲁迅研究专家。生前曾任中山大学图书馆副馆长,中山大学中文系教授。曾参与新版《鲁迅全集》的注释工作。

★我在中大读研究生时,真正无话不谈的,并非吴、陈二位导师,而是排名第三的饶先生。有一阵子我精神状态不好,晚上在西操场徘徊,竟然有十点钟敲门的莽撞,饶师不以为忤,三言两语,举重若轻,很快为我驱散满天乌云。

吴宏聪先生(1918—2011)晚年曾叮嘱我:要为饶鸿竞先生(1921—1999)好好写篇文章,他是个好人,且对你极关心。作为及门弟子,我当然晓得;可就是资料缺失,始终找不到写作的感觉。这让我很纠结,也很愧疚。曾在若干文章中稍为提及,但都没能充分展开,比如:

我在中山大学念硕士时,有三位导师:近代文学方面我受教于陈则光先生,现代文学则以吴宏聪先生为主,至于新文学书籍以及鲁迅著作版本等,这方面的兴趣与能力,主要得益于饶鸿竞先生。……依我的观察,他有“把玩书籍”的兴趣,每回见面,总是侃侃而谈,然后不无炫耀地亮出某本好书。80年代后期,我开始出书,他叮嘱,凡是论述的,不必送;若是史料或谈论书籍的,一定要寄来,因为他喜欢。(《“爱书成癖”乃书生本色》,2008年9月24日《中华读书报》)

文章的意思没错,可就是显得有点“虚”。那是因为,我随饶先生读书虽两年有半,但那时年轻,总以为来日方长,每次谈话都直奔主题,对导师的阅历及心境不太关注。

关于饶先生的怀念文章,除了原中大中文系主任吴宏聪的《心香一瓣 聊寄哀思——悼念饶鸿竞同志》(《鲁迅世界》2000年第1期),再就是曾任广州鲁迅纪念馆馆长的张竞的《悼念饶鸿竞和李伟江两教授》(《鲁迅世界》2001年第1期)。吴、张二位前辈与饶先生关系密切,且都是“鲁学”方面的同道,有过不少精诚合作。为何不见学生辈的追忆文章? 这就说到饶先生的坎坷经历——虽一辈子都在中大工作,可辗转多个工作岗位,难得有真正的传人。

1946年,中山大学因抗战胜利从梅县迁回广州石牌。那年,从西南联大转来的助教吴宏聪,与此前一年中大毕业留校的饶鸿竞相遇,因都是梅县客家人(吴出蕉岭而饶属兴宁),性情颇为相投。此后半个世纪,二人多次共事,在工作中互相支持。故吴文除了情真意切,更提供不少难得的传记资料。如1952年院系调整,时任校长办公室秘书的饶鸿竞如何“才思敏捷,出笔奇快”,且因“他分内的工作,处理得有条不紊,深得许崇清校长、冯乃超副校长的信任和赞赏”;“1959年调任中大学报主编,在主客观条件都相当艰难条件下,坚持双百方针,为中大守护着这块学术净土”。1973年饶先生转中文系任教,1982年调任中大图书馆副馆长;调走前夕,与吴宏聪、陈则光联合招收硕士生——我就是那个时候入门的。正因“主战场”是校部机关或图书馆,在中文系教书时间不长,饶先生真正的学生很少,这也是其身后寂寞的重要原因。

吴先生在悼念文章中称:“他是广东最早一批有志于‘鲁学研究的学者,他在中文系参加了注释《而已集》和编辑《创造社资料汇编》的工作,这两项都是国家科研重点项目,工作量很大,特别是注释《而已集》,要求很高。”饶先生工作很投入,与同为注释组成员的陈则光、李伟江等,将“1927年前后广州出版的报刊全部翻阅一遍,发现不少与《而已集》有关的资料,最值得重视的当然是《庆祝沪宁克复的那一边》佚文的发现了”。吴文提及,“鸿竞同志参加了注释《而已集》的全过程,殚精竭虑,力求完美,他的贡献是有目共睹的”,这里必须加注——那是个全国性项目,中大没有独立署名权,具体谁在做以及怎么做,我们只能在同时代人的追忆文章中看到。好在中大中文系借此机缘,编纂了《鲁迅在广州》(广东人民出版社,1976年10月),那是实实在在的科研成果。该资料集共285页,第一部分选辑鲁迅在广州的部分著述,第二部分介绍1926—1927年间中共在广州出版的与鲁迅密切相关的四种刊物,第三部分则是当时跟鲁迅有过接触的人的回忆文章,最后附录鲁迅在广州时期著译编目。全书以保留史料为旨趣,所有“编者注”都非常克制,拒绝进一步发挥,表面上偷懒,实则避免了时代阴霾,时过境迁仍值得参考。

张竞追忆文章中有一段话,可作为吴文的补充:“谈到鲁迅著作《而已集》注释工作,是1975年在中山大学中文系吴宏聪教授领导主持下,有陈则光、饶鸿竞、金钦俊、李伟江等学者参加,……在我印象中饶鸿竞教授似乎做了更多的具体工作。……据初步统计,1975年和1976年的《而已集》注释本初稿,共有注释条目571条(占75页,每页896字)共66800字。正式定稿的诠释条目260条,共约49280字。删去311条条目,近约2万字。《而已集》的新注释本内容丰富,更具科学性。鲁迅著作的注释文字是集体研究成果,一律不署参加注释工作者的名字,谨此叙述历史,记录饶鸿竞、李伟江的芳名,以示纪念。”这种时代转弯处的漩涡与褶皱,若非当事人或同时代人详加说明,后人是很难体会到的。

张文另一段话,更是让我浮想联翩:“1975年注释时,共有注释条目l4条,其中有一节内容颇为值得深入研究:‘人往往憎和尚,憎尼姑,憎回教徒,憎耶教徒,而不憎道士。懂得此理者,懂得中国大半。在讨论这条注释时陈则光教授说,为了这节文字的注释,中文系曾向全国各地发出征求意见,均未得到确切的解释。”记得1984年初夏,我来燕园参加博士生面试,王瑶先生亲自主持,试题中就有如何理解鲁迅先生上述那段话。王先生肯定也收到过中大注释组的征求意见信,知道我是从那里来的,故意出此难题,以试探我的学术视野。既然是中大老师们关切的难题,耳濡目染,多少有所体悟,据说这道题我答得不错,王先生很满意。

“文革”后期各大学分工合作,注释鲁迅著作,最终成果凝聚为人民文学出版社1981年版《鲁迅全集》。一开始是上头布置的政治任务,须坚决执行,论述立场自然深受那个时代意识形态的影响。但参加者崇敬鲁迅,抓住这个难得的机会,认真考辨,无征不信,发掘了不少新资料,可以说体现了那个时代中国现代文学研究的最高水平。随着时代急遽转型,到了1980年代中期,此全集注释暴露出很多纰漏与缺憾,亟需重新修订,那是后话。可以这么说,“文革”后期的注释《鲁迅全集》,对于扭转浮夸学风,提振学术兴趣,形成求实共识,锻炼学术队伍,起了关键性作用。正因其用一种特殊形式保留了斯文一脉,使得“文革”结束后,中国现代文学研究迅速崛起,参与思想解放大潮,一时间成为显学。

同样是集体项目,福建人民出版社1985年初刊、知识产权出版社2010年重印的《创造社资料》上、下册,属于“中国现代文学运动·论争·社团资料”丛书,已经允许署编者姓名了。编者饶鸿竞、陈颂声、李伟江、吴宏聪、张正吾等,都是我在中大念书时的老师。这里的台柱子,明显是饶先生:除了排名第一,更因他曾任创造社主将、1951—1975年间主政中山大学(先任副校长,后为党委第一书记)的冯乃超先生的秘书,对相关资料十分熟悉。此书收入冯乃超的《艺术与社会生活》《冷静的头脑》《中国戏剧运动的苦闷》《怎样地克服艺术的危机》《他们怎样地把文艺底一般问题处理过来?》《鲁迅与创造社》等六文,想必饶先生编得很用心,也很开心。即便如此,该书同样十分克制,没有前言,仅一页《编后记》。至于编者的见识及功力,主要体现在颇为详尽的《创造社大事记》和《创造社资料索引》。

吴先生文中提及饶先生学养丰厚,着意弘扬“鲁学”,不时以笔名“发表一些资料性考证文章,探幽索微,自有其学术价值”。因不明就里,我只读过其以本名刊出的《关于蒋径三资料两件》(《鲁迅研究动态》1988年第2期)等。不过,饶先生当图书馆馆长,建鲁迅研究资料室等,搜集资料嘉惠学界,比自己写文章更用心。1980年代中后期,我和夏晓虹合编《二十世纪中国小说理论资料》第一卷(北京大学出版社,1989),收入1907年创办于香港的《中外小说林》多篇文章;此杂志在晚清非常重要,流传至今却极为稀少,中山大学恰好藏有十六册,于是我请饶先生帮助复制。夏晓虹编《<饮冰室合集>集外文》(北京大学出版社,2005),寻访清光绪二十三年刻本《论语公羊相通说》,也是饶先生出手相助。不仅如此,知道夏晓虹在编梁启超的集外文,饶先生还主动代为留意,寄来过一些他认为可能有用的资料。有的夏晓虹已经找到了,有的则未曾知晓,属于饶先生的发现,如梁启超1909年为横滨大同学校同学录的题诗手迹。有趣的是,大凡复制稍为多页的资料,饶先生都会锁线装订成册,手工活如此精细,一看就是爱书人。

乐意分享资料,以成人之美,我相信得到饶先生帮助的研究者不少,只是不见得都像方仁念说得那么直白:“中山大学图书馆长饶鸿竞先生向来‘主张资源共享,反对资料封锁。当他获悉我们撰写《郭沫若传》时,特从广州《民国日报》上抄录了一系列郭沫若当年在广东活动的有关资料给我们,还叮嘱将资料整理发表,供广大郭沫若研究工作者参考。先生的好意可感,兹遵嘱作《郭沫若与广东大学文科风潮》。”(《郭沫若学刊》1988年第3期)

将资料兴趣转化为个人著述,在饶先生,最值得称道的是《亿兆心香荐巨人——鲁迅纪念诗词集》(中山大学出版社,1986)。那是一本小册子,小32开本,135页,照样没有前言后记,只以王季思、端木蕻良的诗词代序。正所谓“桃李不言,下自成蹊”,内行人一看,就明白此书的分量及编者的心情。2019年去世的中国现代文学研究专家张恩和先生在《<民族魂鲁迅>序》(《鲁迅研究月刊》1991年第9期)中称:

一九八六年春节刚过,我和唐弢先生应中山大学之邀,一道到广州讲学。在一次招待宴会上,中大图书馆长饶鸿竞先生赠唐先生和我各一册他编的《亿兆心香荐巨人》。这是一本鲁迅逝世后人们为纪念这位伟大战士和作家所写的诗集,作者多为文化名人;诗的总量虽不算多,书却编得很有特色。唐弢先生是著名作家、学者、鲁迅研究专家,我看见他接过这诗集时,脸上泛出喜悦的表情,一再称赞饶先生做了一件很有意义的工作。

集中所收柳亚子、郁达夫、钟敬文、叶圣陶、许寿裳、田汉、沈尹默等同时代文人的旧体诗词固然精彩,最值得推荐的,还属众多学生及追随者的诗作,尤其是聂绀弩的《为鲁迅先生百岁诞辰而歌》(二十一首)。因《散宜生诗》广为传播且声名显赫,我这里更想引述胡风写于1957年的《悼念鲁迅先生》:

耻笑玲珑能八面,敢收盘错对千端。园中有土堪栽豆,朝里无人莫告官。一树苍松千载劲,漫天大雪万家寒。难熬长夜听狐鬼,慢煮乌金铸莫干。稍为知晓当代中国政治风云的,当能理解胡风此时此刻思接千载、怀念鲁迅先生的苦涩心境。

这册鲁迅纪念诗词,端木蕻良除了贡献“代序二”,还有三首哀悼鲁迅诗篇。可我更想提及的,还是收入《端木蕻良文集》第八卷上册(北京出版社,2009)的两首诗作。一为《遥寄饶鸿竞兄》:

人生难得百年欢,南山东西魂梦寒。海角传来歌古调,天涯拍遍夜倚栏。另一首同样怀人,有“墨池指画潮连海,红豆神思月落泉”句,最让我兴奋的是诗题《赠饶鸿竞何美清伉俪》(第461页)。因我当年多次拜访饶师,美丽优雅的师母总是点头微笑,打过招呼,端上茶水或绿豆汤,就进屋做自己的事去了,以至我一直不晓得师母的姓名及经历。这回有了姓名,借助电子检索,查到其刊发于上世纪八九十年代《兴宁文史》(广东省兴宁市政协文史委员会编)的《关于何天炯资料四件》(第五辑)、《关于何天炯资料补录》(第六辑)、《大革命时期第一次东征攻克兴宁情况报道四则》(第七辑)、《大革命时期第二次东征兴宁情况史料三种》(第九辑)、《何天炯寄宫崎寅藏诗初稿手迹》(第十九辑)等。各文引言多次提及中大图书馆,文后则署某年月于中大,再加上曾在《广东图书馆学刊》1981年第2期上发表《谈谈图书分类的思想性问题》,不难判断师母何美清女士是在中大图书馆工作。

《兴宁文史》第五辑(1985年11月)上有《兴宁县立女子中学概况》(葛泽庭),文中提及抗战时兴宁女中办学情况:“当时教导主任是黄梅清,教导干事何美清,专任教师有……”这让我知晓何美清女士与饶先生一样,都是梅县(现梅州)兴宁人,这就难怪其特别关注家乡文史资料。

1995年12月出版的《兴宁文史》第十九辑,除刊何美清《何天炯寄宫崎寅藏诗初稿手迹》,还有饶先生的《鲁迅收藏兴宁籍作者的木刻作品》。潜心家乡文史资料,可以说是饶何夫妇的共同爱好。兴宁籍版画家中,饶师对荒烟(1920—1989)特别欣赏,尤其是他为萧红小说《生死场》所作系列插图,还有各种抗战木刻集必选的《末一颗子弹》,以及为纪念闻一多先生而创作的版画《一个人倒下,千万人站起来》,饶先生都曾指点我仔细观赏。我到北京读书后,饶师建议拜访著名版画家荒烟,还写了介绍信,因我不擅交际而落空。

1989年2月荒烟先生在京去世,3月饶先生在广州撰《哭荒烟》二首:

星沉艺苑早春寒,凶讯如雷蓦地传。北望京华悲远路,伤心飞泪过云天。艺苑刀耕五十春,精雕细镂广知名。丹青史册垂千古,不负辛勤此一生。诗后自注:“《抗战八年木刻选集》(开明书店,1946年)‘作者简叙说荒烟是‘一个最耐心于精雕细镂的木刻家。”这两首诗与《荒烟传略》(饶鸿竞与人合撰)等,刊1990年6月发行的《兴宁文史》第十四辑。多年后我潜心研究晚清画报,且对抗战版画一直很有好感,与饶先生早年的提点不无关系。

我在中大读研究生时,真正无话不谈的,并非吴、陈二位导师,而是排名第三的饶先生。有一阵子我精神状态不好,晚上在西操场徘徊,竟然有十点钟敲门的莽撞,饶师不以为忤,三言两语,举重若轻,很快为我驱散满天乌云。我猜想,大概是在领导身边待过,经历较多风雨,见识过大世面,知道如何开导暂时迷航的学生。没有顺着你的情绪,而是当头棒喝,且点到即止。日后我当老师,也晓得关键时刻长辈的关怀不一定要婆婆妈妈,有时刻意冷处理,让学生经由一番痛苦挣扎,自己走出来,那样效果更好。

离开母校后,我曾多次回去演讲,顺便探访先生的故居。走近西操场边那栋略显破败的小楼,不再有我熟悉的温馨灯光。三年前,我在中山大学设立“吴陈饶纪念讲座”,纪念硕士阶段的三位导师,中文系制作精美的海报及纪念册时,吴陈二位照片很好找,独缺饶先生的照片,动员各路人马翻箱倒柜,最后只能在档案馆里复制了一张黑白证件照。

这让我既沮丧,又懊恼,明明记得某年回母校,我带着相机,就在小礼堂前,请路边学生帮我们师生合影的,可就是无论如何找不到。几次提笔,一想到连一张合影都没留下,马上惭愧得无地自容。

那天夏晓虹为她即将出版的新书寻找图片,竟在一个不常用的相册里发现1995年4月17日我和饶先生的合影,就在中大的草坪上!说实话,那一瞬间,我高兴得落泪了。真是苍天有眼——2021年是饶先生诞生一百周年,就在这节骨眼上,那帧隐没多年的师生合影突然现身,给我提供了再次面对先生慈祥目光与爽朗笑声的绝好机缘!

2021年3月31日于京西圆明园花园