五代时期的吏隐文化及寺观游览与杨凝式的书写

2021-04-15龙友

◇ 龙友

入仕和归隐,一直以来都是潜藏在古代文人士大夫内心的深层矛盾。他们一方面积极进取,通过为官而获得权力并享受出仕好处,同时又非常想保持个人心境的超凡脱俗,过着“腰悬竹使符,心与庐山缁”〔1〕的理想生活。这种矛盾在唐代得到了极大程度的调和,一种兴起于唐初,盛于中唐,并一直延续到宋代的隐逸方式“吏隐”,成为唐代文人士大夫群体中一种新的生活态度和风尚〔2〕。据杨晓山在《私人领域的变形:唐宋诗歌中的园林与玩好》一书中对唐宋诗歌的研究得知,“吏隐”这一概念在语言描述上的确立,大概在7世纪晚期或8世纪早期。但这种观念由来已久,在东方朔生活的时代就已经十分成熟。东方朔曾将自己处世的态度形容为“避世于朝廷间”,既然“宫殿中可以避世全身”,又何必求于“深山之中,蒿芦之下”。杨雄批评东方朔这种状态不配称为隐者,因为这种禄隐的方式并非那个时代的人们所能接受的〔3〕。当后世人们的态度发生改变,这种“自我陶醉”的表白,成为身居闹市的“隐士们”自况时常用的修辞模式〔4〕。

唐末五代“吏隐”文化背景下的杨凝式

受到各种因素的影响,五代的书写史异常凋落。而杨凝式一人最受北宋学者的推崇,且将他与颜、柳并称,近代学者更是称其为由唐入宋的“枢纽人物”。杨凝式的生命历程几乎横跨五代,又在唐末生活了三十余年,对于唐代文人的吏隐心态一定非常熟悉。10世纪初,杨凝式随晚唐朝廷的东迁来到洛阳,并从此定居于此。光启二年(886)以后,唐室极其微弱,长安城遭黄巢两度洗劫,又经李茂贞乾宁三年(896)的大肆劫掠,长安古城几乎被夷为平地。洛阳作为东都,同样在这劫难中数度摧毁。光启末年,河南尹张全义初到洛阳时,城内的民众不满百户,张氏带领麾下将士号召民众恢复生产,重建都城。张全义为洛阳城的重建所做出的贡献,使杨凝式等人对他十分崇敬与赞许。作为杨凝式的长官,张氏为他提供了多方面的提携和帮助,两人的感情非同一般。清泰二年(935)七月,张全义之孙张季澄去世,杨凝式为其撰写墓志。从他的墓志中,我们可以看出杨氏对于张全义家族的感恩之情。

我们从《张季澄墓志》中可以隐隐感到,杨氏对于张季澄“坚辞贵位,唯事燕居”的举动是十分肯定的,并称赞他的急流勇退,“知止之时,比疏傅而何其壮也;遣荣之际,期陶令而不亦宜乎”〔5〕。杨凝式虽然历仕五代,但是频繁调换工作岗位,在政治上无疑是消极而被动的。晚年致仕以后,家贫几不能支,在桑维翰的帮助下,重新获得分司洛阳的职位,但仅仅是因俸禄可以养家而已。虽然在政治上是被动的,但他在社会交往及处理关键的人际关系时,并不是消极而怠慢的。他在张季澄的墓志中大篇幅赞颂张全义及其子弟的才德,除了文本的修辞以外,侧面反映了他的态度。墓志中还透露他对张季澄后来“静处林泉,忘机轩冕,或讨论经史,或赏玩琴樽”的隐逸生活十分倾慕。这种清高的生活当然也是当时士人普遍向往和接受的。

我们从史料中获知,杨凝式的生活并不宽裕,也没有材料显示他已经实现这种理想的隐逸生活。但他闲居伊、洛之间,遨游佛寺道祠,遇到山水胜概,就能流连赏咏,在形式上已接近“忘机轩冕”的状态。他又喜欢在世人眼前频繁地进行着类似于表演的题壁书写,体现了其另一种入世的生活态度。

相关研究学者对“中隐”问题的探讨〔6〕,为我们展开讨论五代时期士大夫的隐逸状态,提供了理论上的支持。杨晓山通过对白居易《中隐》诗的解读,提取了士大夫实现隐逸生活所需要的四个要素:政治、经济、风景和交游。而这一切与洛阳的独特地理位置有着非常紧密的联系。

从政治层面上讲,采取“中隐”立场是一种非常现实的自我保全之策。由于朝臣之间的党争以及朝臣与宦官之间的冲突常年不断,说长安的生活“喧嚣”已经算是委婉之辞了。政治形势的不稳定,使得隐于朝的“大隐”显得不那么切实可行。〔7〕

虽然,白居易生活的洛阳,和杨凝式时代已经有非常大变化,关于战争对洛阳城市的直接破坏,见于各种史料与相关研究之中。杨晓山所观察到的“自我保全”问题非常引人注意。我们知道,杨凝式的父亲杨涉,在得到朱温的任命之后,心态发生了奇怪的变化,视出仕如赴汤蹈火。在这种情形下,文献中关于杨凝式的“佯狂”便可以从这个角度得到很好的理解。杨凝式多次以不同的理由从各种政治事件中逃离,但他始终也没能“自由”地离开政治中心。另一方面,他没有办法直接遁隐,物质生活的压力成为摆在他面前最为突出的矛盾。在自我保全与物质生活之间,他们必须选择其一。当然,最好的结局是能够通过“中隐”的方式获得平衡,我们可以通过另一个例子来理解这种关系。

生于唐末的郑云叟,极有才学,因参加唐昭宗朝的科举不第而到华阴归隐,与李道殷、罗隐之同为世人眼中的“高士”,后来与罗隐之朝夕相处。罗隐之以药材医术作为生存的依凭,而他却以耕作山田自给。可见当时的隐士并不是完全与社会隔绝,“隐”的概念在于是否直接参与政治活动。正因为他们隐居山中,又好弄文辞,所以能获得人们尤其权贵们的青睐,实际也是一种羡慕。后晋高祖即位后,慕名征拜郑云叟为右谏议大夫,他没有接受邀请,但也不会因失礼而使这种关系陷入尴尬。不过,皇上征求隐士出仕,本身并不是要他们一定同意邀请,而是借由这一事件表明一种姿态。被邀请的人可以用很委婉的方式拒绝,这样一来,双方都能在这其中获得所需要的声名。“上表陈谢”是被征召的隐士传达自己想法的有效方式。高祖收到云叟的表状之后,为其言辞而感动,所以赐给近臣们传阅,以彰示自己对隐逸文人们的关爱。为更加彰显这种爱,继而“赐号逍遥先生,以谏议大夫致仕”且“月给俸禄”。高祖以实际的行动,强行将这些隐逸山林的文人纳入自己所掌控的政治体系之中,从而为这个政治团体争取更多来自文化上的支持。对于云叟而言,这样既可以获得政治上的庇护,同时也不会破坏作为“隐逸”的形象和生活节奏,因此并没有资料告诉我们他拒绝了这些馈赠。经过这一次互动后,云叟所作的《咏酒诗》成为士人们广为传颂的文学作品,也成为一部分“海内好名者”相互展示才华的媒介,他们纷纷将诗歌写到绢帛之上作为相互馈赠的礼物。更有甚者不远千里请画工将云叟的形象摹写到屏风,已然成为世人的偶像。从一位“隐士”变为“时望所重”的偶像,自然得益于政治家们的推崇,以及在传统中形成的固定的互动模式。同时也让我们看到,诗词及书画作品在整个事件中所起到的媒介作用〔8〕。一系列塑造隐逸形象的活动,使遁迹山林的郑云叟声名远播〔9〕。

另一位隐士尹玉羽,曾同样以“高尚之节”受到后晋高祖的礼遇。在五代独特的政治文化背景下,他们虽然身居乱离之世,但是仍然可以“不废其业”〔10〕并从容地与不断变动的政治权贵们进行社会交往。其关键的原因是这一文人群体对“文”的良好掌握,当然也少不了必要的社会运作。

在郑、尹等人的衬托下,参与东迁并亲手将唐代的权柄交给朱温的敬翔和杨涉等人,则显得更加无奈。他们的身份注定没有立刻退隐的条件,只能接受后世史学家们的质疑。《旧五代史·司空图传》曾借隐逸文人司空图批评了他们的失节之举。

梁室大臣,如敬翔、李振、杜晓、杨涉等,皆唐朝旧族,本当忠义立身,重侯累将,三百余年,一旦委质朱梁,其甚者赞成弒逆。惟图以清直避世,终身不事梁祖,故梁史揭图小瑕以泯大节者,良有以也。〔11〕

敬翔、杨涉等人终日惶惶于朝堂,因仕梁而遭到批评;司空图隐而不仕,却名扬海内,人们多致褒赞之辞。这种奇怪的现象恰恰是易代之际的士人们必须面临的两难处境。有条件的文人可以选择郑、尹等人那样的保全之策。据学者研究,与郑云叟有密切交往的罗隐之,后来受到后汉征召,显然与郑云叟有关。罗氏通过与郑云叟的交往获得了声望,是否得到郑氏的举荐也未可知〔12〕。他们虽然号称隐士,却与社会保持着非常密切的往来。杨凝式晚年虽然优游于伊、洛之间,但他始终以“吏隐”的状态活跃于社会,同时与佛、道两界保持着密切的交往。他的生活与郑云叟相比,不过是换了一种形式和场合。在真正的隐士眼里,他是十足的官员,而在士人的眼里,他却是清高出尘之人。倘若郑云叟、罗隐之的状态都能够在社会上获得极高声誉,更何况杨凝式呢?

寺观游览:从私人领域向公共空间的过渡

唐末之乱极大地破坏了晚唐以来士大夫们精心营构的庄园,李德裕的平泉山庄无疑是其中的代表。李氏精心收集的各地奇石,在这场丧乱中四散难寻。独有一块醒酒石被张全义部下的一位监军获得,并据为己有。李德裕孙李延古向他索还,监军愤而不与且骂道:“自黄巢乱后,洛防园宅无复能守,岂独平泉一石哉!”〔13〕这是当时洛阳园林破坏情况最直接的例证。相对那些遭到破坏的私家园林来说,寺观有着更大的优势,它可以在战争年代较少受到冲击,能够更加开放地接纳社会各个阶层的游客及信众,成为“游览者罕不经历”〔14〕的地方。作为当时较为集中的文化活动场所,它们兼具教育和保存文化资源的功能〔15〕。

我们可以从牡丹的栽植与玩赏出发,来看当时社会文化活动场所的移动路径。中唐以来,人们十分乐于观赏牡丹,从皇家苑囿的种植到士庶之家的培栽,牡丹由此成为世人眼中的富贵之花。“安史之乱”的来临,使得宫廷赏玩牡丹的风习日渐衰微,但是仍然没有退出宫廷的日常活动范畴。只是此时赏花的氛围及看花之人的心态,与之前已经大为不同。《全唐文》卷六百九十七载李德裕《牡丹赋》说:“君不见龙骧闬闳,池台御沟。堂挹山林,峰连翠楼。有百岁之芳丛(原注:今京师精舍、甲第,犹有天宝中牡丹在),无昔日之通侯。”上百年的牡丹花丛被京城的精舍和甲第保留下来,只是赏花之人已经不在了〔16〕。社会的变化,为牡丹的推广带来了更大的空间,更多文人士子甚至市井百姓也能够在日常生活中观赏牡丹。从此,牡丹赏玩活动的中心逐渐转为宫廷以外的民间,甚至从两京地区影响到南方的城市〔17〕。据陈寅恪在《元白诗笺证稿》中的考证,“知此花于高宗武后之时,始自汾晋移植于京师。当开元天宝之世,犹为珍品。至贞元、元和之际,遂成都下之盛玩。此后乃弥漫于士庶之家矣。李肇《国史补》之作成,约在文宗大和时”〔18〕。赏玩活动的普遍推广,不仅使牡丹走进千家万户,更使得寺观这样的公共空间成为人们聚集的中心,不仅有人在寺观中种植牡丹作为一种牟利的手段,同时也因赏花活动之盛,促成了宫廷贵妇们的寺观游览〔19〕。

有时,寺观不仅为痴迷牡丹的人提供观赏的场所,同时还兼具避难的功能。王驾《次韵和卢先辈避难寺居看牡丹》〔20〕的诗题中就已经说得十分明确了,诗的内容更是充满了一种复杂的情绪:“乱后寄僧居,看花恨有余。香宜闲静立,态似别离初。朵密红相照,栏低画不如。狂风任吹却,最共野人疏。”王驾生活在晚唐,极富才华而生不逢时。《唐书》艺文志载有《王驾诗集》六卷。在现存的诗作中,有不少透露出“乱离”之后伤感情绪的作品。如《乱后曲江》“春深不似春”的衰颓图景,昔日游人如织的长安名胜,而今已是人去池空。曲江的兴废和唐王朝盛衰之间的密切关系〔21〕,让王驾深深地感到曾经的繁华已经一去不复返。对于未来,心中感到一片茫然。虽然他在这混乱的时代遁隐山居,得以全身而终,但一眼望去,自己的亲朋旧友大多在乱离之中四处“分散”。当他经过友人故居,发现居住其中的已不是原来的主人,于是有感而发以《过故友居》〔22〕寄此忧怀:

邻笛寒吹日落初,旧居今已别人居。

乱来儿侄皆分散,惆怅僧房认得书。

在王驾心里,社会变乱是无法挥去的阴影。昔日曲江池畔争相游览的胜概,已成为他永远的记忆。当他避难寺居,无心赏看娇艳欲滴的牡丹,只有对风雨飘摇的社会及前途未卜的个人遭遇投以关怀。我们从王驾的伤痛中走出来,回到“避难寺居”的问题。我们看到唐代以来所形成的寺居游览风尚,虽在战乱中也未曾改变。这时候的寺院一方面可以保护文人士子的人身安全,同时也可以提供交游和游赏等功能。就牡丹本身而言,它的传播和寺院的努力有着不可分离的关系〔23〕。

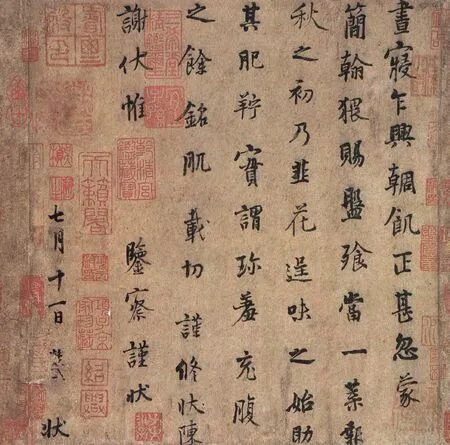

[五代]杨凝式 夏热帖 23.8cm×33cm 纸本 故宫博物院藏

我们今天具有限的资料所知,寺观是杨凝式生涯中一个关键词,他的许多动人的故事大多在寺观发生或与僧道相关。因为洛阳的寺观太多,对于他来说与寺观相关的活动可谓应接不暇,常常因此而无从抉择游览的目的地〔24〕。洛阳的寺观对于研究杨凝式及其书写,是一个不可或缺的场所。那时洛阳寺观的“蓝墙粉壁之上”,遍布杨凝式题纪,“时人以其纵诞,有þ风子ÿ之号”。这是无人不知的逸事,直到到北宋初年,人们依然可以在洛阳的寺观墙壁观看他的墨书题记。我们不得不相信,史书中所记载的逸事是无数次相关活动的总结性记录。寺观对于杨凝式而言,除了提供休闲、交游和题壁的场所之外,还有怎样的重要意义呢?

我们从杨凝式的同时代人马裔孙的传记里看到,马氏分司洛阳之后,有许多空余的时间给人亲笔写信,以展示自己的书写。这种良好的自我感觉只是凭借书札展现在士人面前,而展示的空间大多是私密的。杨凝式所借助的是一个既传统而又开放的公共空间,这里可以让更多人欣赏他的墨迹,还能在合适的时候,让人看到自己的书写“表演”。也许“表演”一词并不准确,但这种书写者与观众近距离互动的形式是一个一直被延续的传统,它可能在很早的东汉就已经形成〔25〕。《太平广记》曾记载会稽山处士、画家孙位随唐僖宗来到成都,在应天寺寺门的左壁上画了一座天王。三十余年后,景焕与挚友欧阳炯同游应天寺,“偶画右壁天王以对之。渤海在旁观其逸势,复书歌行一篇以纪之。续有草书僧梦龟后至,又请书之于廊壁上,故书画歌行,一日而就。倾城人看,阗咽寺中”〔26〕。这种随机的合作以近乎表演的形式呈现出来,必然引来无数游人,寺庙一时因他们的创作而变成喧阗之所。题壁书写在兼具展示、传播及记录等功能之外,还有更值得注意的东西,是不能亲临书写现场的观众很难理解的一部分内容。

刘禹锡在《洛中寺北楼见贺监草书题诗》中对贺知章的草书大加赞赏:“高楼贺监昔曾登,壁上笔纵龙虎腾。中国书流让皇象,北朝文士重徐陵。偶因独见空惊目,恨不同时便伏膺。唯恐尘埃转磨灭,再三珍重嘱山僧。”〔27〕他用“龙虎腾”这样意向性的词汇形容贺知章的草书显然不够具体。而最令他懊悔的,是没能够在现场一睹为快。他知道,墙上的书迹早晚会磨灭殆尽,而停留在时空及人们的集体记忆里的,是他那令人“惊目”的书写状态。这样的书写不再是单纯二维形式的展现,它进化为一种整个身体直接参与其中,在时间相续的状态下,所形成的多维度视觉形式。它所具有的时间性和书写过程的视觉刺激,才是最令人难忘的环节。

对于杨凝式的题壁,《宣和书谱》的记载与《旧五代史》的语气完全不同,在离他更近的年代,人们的印象就是那个身材瘦小、箕踞而书的“纵诞”形象。对于只能看见他的书迹,却无法到现场体验的人来说,他们只能通过作品去判断其“挥洒之际,纵放不羁”的感觉,所以也只能用“或有狂者之目”这样很不确定的语气来形容〔28〕。从“风子”到“狂者”,并不是对杨凝式本身或者其书法和人格的定义,而是对他题壁作书时那种状态的描述。

[五代]杨凝式 韭花帖 26cm×28cm 纸本 无锡博物院藏

卢慧纹《从神机到人文:盛唐到北宋的草书之变》一文通过唐至五代的草书诗歌,探讨从盛唐到北宋草书风格的不断变化及其内涵逐步扩充的历程。她认为这是从“天纵之书”变而为一种“高度自觉的艺术实践”的历程。她从唐代张旭、怀素等人的“颠狂”出发,去探究这种“新创发”的创作模式与道教中的某种思想之间内在的关联性,因为那个时期以癫狂或醉后进行书写、绘画的代表性人物大多生长于南方,这与南方的道教传统可能存在密切的联系。而从8世纪下半叶开始,这种以“狂”为特征的书写方式开始与佛教僧侣产生联系,最主要的代表是怀素〔29〕。怀素曾在大历三年(768)与张谓同赴京城,以求显达,在京停留了四到五年,约在大历七年(772)返乡,途经洛阳时结识了颜真卿。他最具有说服力的才能就是狂草,他想借由这一才能的发挥而达成某种社会需求,但最终也没能获得在御前表演的机会。怀素是带着明确的目的从长沙来到长安,为的是以自身特有的才华征服京城的人们。卢慧纹谈到,怀素虽未在京城获得御前表演的机会,但却在长安士人群体内部造成了一定的轰动,从任华的《怀素上人草书歌》中可见一斑:

狂僧前日动京华,朝骑王公大人马,暮宿王公大人家。

谁不造素屏?谁不涂粉壁?

粉壁摇晴光,素屏凝晓霜,待师挥洒兮不可弥忘。〔30〕

就现在来看,怀素的努力是值得的。他成功地将自己的书写状态展示给文化中心的人,并受到王公贵族的欢迎。当然,这与其成名具体有多大关系还需讨论。但是人们“造素屏、涂粉壁”等待怀素题写的现象,让我们想到了近二百年后,大家纷纷刷新墙壁等待杨凝式题写的场景。

院僧有少师未留题咏之处,必先粉饰其壁,洁其下,俟其至。若入院见其壁上光洁可爱,即箕踞顾视,似若发狂,引笔挥洒,且吟且书,笔与神会,书其壁尽方罢,略无倦怠之色。游客睹之,无不叹赏。〔31〕

杨凝式将静态的文字及吟咏、身体的姿势融合在每一个瞬间,对于观者而言,笔墨的变化正是随着身体的运动和文辞的生成不断在一方白壁上涌现出来。这比在晴窗之下阅读马裔孙的手札更加直接、生动而过瘾。汉字的形态在这时,很可能随着身体不同的运动节奏而出现前所未有的变化。手部的姿势、眼睛和墙壁的距离,笔杆的角度,这一切都与纸面的书写完全不同,包括在桌面上可能被制约的肘部,这时被解放出来,彻底自由,这或许是杨凝式喜好题壁而“无倦怠”的原因之一。游客中未必都是精通文辞或者书写的文人,他们所关心的,或者叹赏的,是其身体动作与文字形态之间产生的动态统一性。赞叹他将其身体的动作完美地展现在书写当中,犹如欣赏一段精彩的舞蹈,虽然没有学习舞蹈的经验,但是常人难以完成的身体微妙的运动,会让所有人都感到惊叹。这时的书写不再是单纯地实现写作或传达文字内涵的外在表现,而是将身体动作的痕迹刻画在一个流动的时空之中。即使数百后的人们面对它,还能依稀地感觉到时间与运动相互交融的场景。这种感受或许在他的纸质作品中难以体会。

北宋文人普遍不能接受晚唐以来那种粗放型的狂草风格,甚至常常以“俗”来看待它们。但是,他们越过形式,接受了其中追求个性、适于抒发性情的那种特质〔32〕。寺院的墙壁为杨凝式提供了实验和展示的场所,一种有别于记事、纪游和赠答,兼具时间、表演性的书写,在传承前人风习的基础上,为后世延续了前人重于表现的书写形式。虽然我们已经无法看到杨凝式题壁的情境和痕迹,但宋人通过洛阳寺院的墙壁,可以从中体会到一种生机无限的书写状态,并启发他们以一种全新的书写机制改变已有的评价标准。

注释:

〔1〕 [唐]韦应物《郡内闲居》,《全唐诗》卷一九三,中华书局1960年版。

〔2〕 陈炎主编,逄金一副主编,李红春、刘汉林著《中国风尚史·隋唐五代宋辽金卷》,山东友谊出版社2015年版。

〔3〕 徐复观《两汉思想史》,九州出版社2014年版。

〔4〕 原文出自《史记·滑稽列传》,本文转引自[美]杨晓山《私人领域的变形:唐宋诗歌中的园林与玩好》,第31页。

〔5〕 吴钢主编,陕西省古籍整理办公室编《全唐文补遗》第6辑,三秦出版社1999年版,第214页。

〔6〕 相关研究除杨晓山《私人领域的变形》外,还有韩学宏:《“霄汉风尘俱是系”白居易“中隐”思想研究》,载《中华学苑》第52期,1999年2月。

〔7〕 见《私人领域的变形》,第33页。杨晓山不仅强调洛阳与当时政治中心的长安有着地理位置上的优势,居住在洛阳的官员可以因此避免朝廷的政治斗争,同时还引用了韦利的一个观点,即洛阳宜人的气候是当时士大夫乐于居住的另一个重要的原因。

〔8〕 《旧五代史》卷九十三,晋书第十九,郑云叟传。

〔9〕 欧阳修“其迹虽远而其名愈彰”,载《新五代史》卷三四,《郑遨传》。

〔10〕 《旧五代史》卷九十三,晋书第十九,尹玉羽传。

〔11〕 《旧五代史》卷五十五,唐书三十一,李敬义传。

〔12〕 李平《宫观之外的长生与成仙:晚唐五代道教修道变迁研究》,中央编译出版社2014年版,第286页。

〔13〕 《新五代史》,卷四十五,《张全义传》。

〔14〕 [唐]康骈《剧谈录》卷下,载《唐五代笔记小说大观》。

〔15〕 戴军《唐代寺院教育与文学》,中国社会科学院研究生院博士学位论文,2003年。

〔16〕 路成文著《咏物文学与时代精神之关系研究:以唐宋牡丹审美文化与文学为个案》,暨南大学出版社2011年版,第26页。

〔17〕 同上,第34页。

〔18〕 陈寅恪《元白诗笺证稿》,古典文学出版社1958年第1版,第238页。

〔19〕 李肇《唐史国补》:“京城贵游,尚牡丹三十余年矣执金吾铺官围外寺观种以求利,一本有直万数者。”陈寅恪认为:“ 元和中即乐天赋《牡丹芳》之时代,长安寺观花事盛日,宫掖贵妇人固有外出观赏者。”见陈寅恪著,元白诗笺证稿,古典文学出版社1958年第1版,第240页。

〔20〕 [清]彭定求等编《全唐诗》卷八百八十五补遗,中州古籍出版社2008年版,第4466页。

〔21〕 魏丕植《解读诗词大家》唐代卷,作家出版社2013年版,第298页。

〔22〕 《全唐诗》第六百九十卷。

〔23〕 关于唐代寺院与文人之间的密切关系,以为作为媒介的牡丹花在期间所起到的作用,可参看邵颖涛《牡丹、寺院与文学》一文。载南开大学文学院《文学与文化》第10辑,天津:南开大学出版社2010年版,第118页。

〔24〕 《旧五代史》卷一二八,《周书》一九,列传第八:“每旦,起将出,仆请所之,杨曰:‘宜东游广爱寺。ÿ仆日:‘不若西游石壁寺。ÿ凝式举鞭日:‘姑且广爱。ÿ仆又以石壁为请,凝式乃日:‘姑游西壁。ÿ闻者拊掌。”这则逸事虽然旨在强调杨氏的“风”和其所遇而安的处事态度,但也侧面反映出,因为寺观游览之风的盛行,导致其难以选择。“每旦”也可以说明其游览寺观之勤。

〔25〕 路云亭著《书法的传播形态》,上海交通大学出版社2015年版,第218页。对于题壁之风的起源以及其发展形式,路云亭的专著研究得具体而全面。

〔26〕 [宋]李昉等编《太平广记》,北京:团结出版社1994年版,第984页。

〔27〕 [唐]刘禹锡《刘禹锡集》(上、下册),中华书局1990年03月版,第312页。

〔28〕 王群栗校注《宣和书谱》,杭州:浙江人民美术出版社2012年版,第180页。

〔29〕 卢慧纹《从神机到人文:盛唐到北宋的草书之变》,《故宫学术季刊》第二十八卷第四期,2011年夏季,第158页。

〔30〕 转引自卢慧纹《从神机到人文:盛唐到北宋的草书之变》,第158页。

〔31〕 [宋]张齐贤《洛阳搢绅旧闻记》,朱易安、傅璇琮主编:《全宋笔记》第一编(二),大象出版社2003年10月版,第151页。

〔32〕 卢慧纹《从神机到人文:盛唐到北宋的草书之变》,第158页。