文学翻译的主体及主体间性

——从冯唐译本《飞鸟集》谈起

2021-04-15陈家晃

陈家晃

(四川民族学院 外国语学院,四川 康定 626001)

冯唐译本《飞鸟集》在翻译界和文学界所引发的争议是近些年来少有的。就其影响范围而言,该译本不仅在国内掀起波澜,在印度也引起极大关注,《印度时报》和《印度教徒报》及新德里电视台等印度主流媒体均对冯唐译本进行了报道[1]。就其争议程度而言,该译本毁誉不一,赞誉者认为该译本翻出了诗意,是迄今为止最好的中文译本[2],是“最具诗意、最为押韵”的中文译本[3];批评者认为冯唐译本“俚俗不雅”“亵渎泰戈尔”“充满荷尔蒙味道”“太黄”“太自我”“太注重押韵”[4],“译句粗俗,不仅歪曲亵渎了泰戈尔,也暴露了其本人以及时代文化的恶趣味”[5]。鉴于冯唐《飞鸟集》所引起的巨大争议,浙江文艺出版社于2015年12月28日在全国各大书店及网络平台下架召回该书。冯唐译本《飞鸟集》从出版到下架历时半年,这是作者、译者、读者三方在极短时间角力的结果:作为一位译者,冯唐极力表现自我,充分展示个人风格。冯唐曾说:“翻译应该更‘有我’一些,没些浑不懔的‘有我’劲儿,怎么逢山开道、遇水架桥?”[4]然而,无论冯唐如何自我表现和创造,他都不能完全脱离作者泰戈尔和广大读者的约束和影响,毕竟翻译伦理和最基本的契约精神,意味着译者不能随意超越作者在原文本所创造的空间,泰戈尔的潜文本里不会埋藏着冯唐笔下的这些意味[6]。此外,在读者接受理论盛行的当下,冯唐化的译本《飞鸟集》受到广大读者的口诛笔伐,有读者形容冯唐的翻译是“病态翻译”[7]“诗歌翻译史上的一次恐怖袭击事件”[8]。面对译作被下架的结局,冯唐似乎心有不甘:“历史和文学史会对此做一个判断。时间说话,作品说话。”[9]唐译本《飞鸟集》所引起的巨大争议并导致被出版社下架召回的命运,让文学翻译一个充满争议的话题再次凸显:文学翻译的主体到底是谁?是否如杨武能所言,文学翻译的主体同样是人,也即作家、翻译家和读者?[10]抑或如许钧概括所总结,译者是翻译主体,原作者与译者是翻译主体,译者和读者是翻译主体,原作者、译者与读者均为翻译的主体?[11]还是如陈大亮断言,译者是文学翻译的唯一主体?[12]文学翻译的主体到底是谁?是作者、读者、译者,还是三者?抑或只是译者?如果译者是文学翻译的唯一主体,译者是否可以不受作者和读者的影响而“任性”发挥其主体性呢?

一、文学翻译的主体

探讨文学翻译的主体之前,先要厘清三个概念,什么是主体、什么是主体性、什么是文学翻译。“主体是以一定的客观存在为对象,主动发出并正在对客观对象进行认识和实践者;主体与客体是对立统一的关系……主体性就是正在进行认识和实践的人的主观能动性、创造性。主体性是正在进行对象性活动的、已成为主体的人的主体性,而不是没有成为主体的那种人的主体性,更不是脱离客体的抽象的人的主体性”[13]。“文学翻译即对文学作品的翻译……从内容上讲,文学翻译是对文学作品的语言形式、艺术手法、情节内容、形象意境等的再现;从语言特征上讲,文学翻译作品的语言也应具有想象性、审美性、创造性和抒情性”[14]4。

文学翻译与非文学翻译具有显著的差异:首先,文学作品具有“文学性”这一根本属性,文学作品表现出明显的想象性、审美性、情感性、创造性等艺术特征;其次,文学翻译发生在特定的文化语境内,文化系统的结构、意识形态和诗学决定文学翻译是一种“重写”。因而,文学翻译作品必然与原作相关,但却独立于原作的“来世”生命[14]7。综合主体、主体性、文学翻译这几个概念,笔者认为文学翻译的主体应该是对文学作品进行翻译的人,其主体性主要表现为用目标语对文学作品进行翻译实践,既最大限度展现文学作品的“文学性”,又适当对文学作品进行改写创造,让文学作品在目标语言文化语境中更好地延续其“来世”生命。

(一)作者是文学翻译的主体吗

把作者视为文学翻译主体的观点与作者在文学和翻译中占据统治地位的传统观念密不可分。长久以来,作者一直占据(文学)翻译的中心地位,译者一直处于作者的阴影之中,这可以从意大利著名的文学批评家安伯托·艾柯(Umberto Eco)的讽喻故事中可见一斑:译者被比喻成受主人(作者)之命为其传送一封信件和一篮无花果的印度奴隶[15]2。道格拉斯·罗宾逊(Douglas Robinson)甚至形象地把文艺复兴以前的大部分译者称为“通灵者”(channelers):已经去世的作者依旧像无形的灵魂(discarnate spirits)借助译者的躯体说出自己的声音,译者仿佛媒介(medium)或者传递者(mediator),必须克服语言、文化和时空障碍,向新的读者传达(channel)原作者的精神、声音、意思或者意图[16]21-22。

作者为主人、译者为仆人的观念源远流长,并对后来的(文学)翻译研究产生持久的影响。从西方古典译论的代表人物西塞罗和贺拉斯到中世纪《圣经》翻译直至文艺复兴的译家代表查普曼和多列,无不重复着“翻译复制—摹写(原文)”的理念[17]294。作者为主人,译者为仆人的传统观念让翻译研究和译者在很长一段时间都处于边缘的尴尬地位,正如西奥·赫曼斯(Theo Hermans)所言:“文学翻译研究的传统方式始于如下假设:翻译不仅是二手的,也是次等的,因此不值得关注。译文的作用有限,只是通向原作的踏脚石,它不能成为公认的文学文本库的一部分……从一开始,翻译研究就想当然地认为原文是至高无上的,于是它也就只能通过强调翻译的错误和缺陷来突显原作的杰出质量。不消说,结果就造成了千篇一律的以原文为中心的研究,它总是将原文作为绝对的标准和试金石,于是变成重复的、可预测的、规定性的研究——潜在的规范是先验的乌托邦式翻译概念:翻译要复制原文,复制整个原文,而且只是原文。”[18]307美籍意大利学者劳伦斯韦努蒂(Lawrence Venuti)更是形象地把这种以作者为中心、复制原文的译法视为译者的“隐身”,即看不见译者的痕迹,译作仿佛透明,它实际上不是翻译作品,而是原作的再现[19]1。

显然,把作者看作文学翻译主体的观点与传统的翻译观念密不可分。道格拉斯·罗宾逊把传统的神秘的历史建构时期称为前理性(prerational)阶段,前理性阶段把翻译看作精神传达(spirit-channeling)、神灵感应(divine inspiration)或预言表述(prophecy)等活动,在这些活动中,译者完全屈从于外力[16]13-14。而在前理性阶段,作者被视为最重要的外力,也被视为文学翻译的主体:作者是无形的灵魂,译者只是借来的躯壳,“作者是至高无上的主体,谋定着原文,并把自己的意图永久地展现在原文中;译者“执行(occupy)”作者的意图并摹写出目标文本[16]4。

传统的翻译观念盛行时期抑或罗宾逊定义的前理性阶段,作者与译者往往处于不同时空,作者死亡,译者健在,死去的作者真的可以让活着的译者“执行”其意图,进而对原文进行复制或摹写吗?这样的问题在理性主义盛行的年代,不禁让人质疑,“如果我们连自己配偶在想什么都不清楚,我们怎么可能宣称能够知道千百年前的但丁和荷马想的是什么呢?从理性的角度讲,宣称能够直抵作者内心意图的观点完全是一种谬论……译者并非通灵者,能够通晓作者意图,译者只是利用传记或历史资料,对文本进行小心解读,进而有效揣测作者意图而已”[16]24。罗宾逊进而把这种前理性阶段死去作者的意图能够通过译者完整传达的观念批判为“意图谬误”(intentional fallacy)。

逝去作者的意图能否被译者百分之一百地执行理应受到质疑,传统的作者为主人、译者为仆人的翻译理念也不科学。当然,片面否定作者在文学翻译中的作用也不可取,作者在以下两种文学翻译中所起的作用就非常突出:其一,原作者集作者和译者两种身份为一体,作者本人将自己的文学作品翻译成另一种语言,比如张爱玲用英语翻译自己的《金锁记》(TheGoldenCangue)和《桂花蒸阿小悲秋》(Shame,Amah!)、林语堂用英语翻译自己的《啼笑皆非》(BetweenTearsandLaughter①、白先勇用英语翻译自己的《冬夜》(WinterNight)和《台北人》(TaipeiPeople)等。其二,作者和译者都健在并能跨时空交流,随着科技的发展,作者的作品可以在很短时间内出版并在全球范围内传播,便捷的网络通信工具使作者和译者实现即时对话,迅捷的交通工具让作者和译者得以面对面沟通,比如莫言经常通过书信、电子邮件、面对面交流等方式把自己的意图传达给小说的英译者葛皓文(Howard Goldblatt)。

上述两种情况,作者的主体性得到最大程度的彰显,作者的意图得到“最完整”的传达。第一种情况,作者与译者合一,“表达不足为虑,完美的理解与表达,势必造就理想的译文”[20],作者翻译自己的作品,译文才能抓住“原文的‘神’”[21]。第二种情况,作者与译者能即时交流,作者可以把自己的意图清晰无误地传达给译者,译者再把作者的意图“完整地”表达在译文中。

然而,上述两种情况都不能表明作者是文学翻译的主体。作者自译自己作品,以另一种语言再现原文的文学性和艺术性,在这一实践中,以译者身份所发挥的主体性更强于以作者身份所发挥的主体性:以作者身份发挥的主体性主要表现在对作品及意图的自我阐释,而以译者身份发挥的主体性更表现在用另一种语言对原作进行再创作甚至改写,而不是一味追求译文与原文的语言和内容对等。比如张爱玲自译《桂花蒸阿小悲秋》,“并没有完全按照原文翻译,而是大幅度地改写”[21],而林语堂自译《啼笑皆非》“不仅改了(原文中的)时间,而且在注释中发表了一段很长的感慨”,体现了“鲜明的个性特点和译者风格”[22]。同理,都健在的作者和译者虽为不同个体,但作者的主体性也主要表现为向译者阐释文本意义以及传达自己的意图,而从事文学翻译实践的主体主要还是译者,尤其在当今翻译实现文化转向的背景下,译者不仅自己在译文中多处留下改写痕迹,甚至“鼓动”作者按照译者的意图对原作进行改写。比如,葛浩文不仅在莫言诸多小说的英译本中留下多处改写痕迹,甚至“力劝”莫言对《天堂蒜薹之歌》的后三章进行改写,最终,莫言重写了第十九章的部分内容以及第二十章的所有内容,并把最后的第二十一章全部删除[23]。

综上,不论从传统的翻译观念还是从文化转向后的翻译观念来看,作者都不是文学翻译的主体,相反,作者往往是文学翻译的前在客体,文学作品意义的正确解读及作者意图的恰当揣测在一定程度上依赖于与作者的互动交流。然而,一旦文学作品用文字固定下来且在目标语文化语境中流通和接受,作者对译作的影响式微,虽然“译文脱胎于原文,与原文血脉相连”,但是“翻译不断放弃原文语言这一‘肌体’,超越语言形式”[24],使译作在他者文化语境下进行变异,实现原作“后世”生命的延续。

理解作者不是文学翻译的主体并明白译作在目标语言文化语境变异的必然,我们或许可以对冯唐译本《飞鸟集》多一份宽容,不会因为冯唐译本《飞鸟集》中出现的“小混蛋”“裤裆”“骚”等词语以及“硬凑韵脚”,就斥责冯唐违背了作者泰戈尔的意图,或许也可以避免该译本被下架召回的命运,毕竟,“存而不论”总比“动辄下架”更显雅量[25]。

(二)读者是文学翻译的主体吗

把读者视为文学翻译主体的观点与20世纪60至70年代兴起的读者反应理论(reader response theory)和接受理论(reception theory)密切相关②。传统观念把作品视为意义的既成结构体,而读者反应批评和接受理论从传统观念转向读者阅读文本的思维过程和反应情况,认为文本的意义是每个读者“生成”或“创造”的,因此,就作品意义而言,不同的读者对文本的解读是不同的。

读者反应批评代表人物沃尔夫冈·伊塞尔(Wolfgang Iser)宣称,文学文本是作者意图行为表现的产物,文学文本部分控制了读者的反应,但文学文本总存在空缺(gaps)和不确定性因素(indeterminate elements),这些需要读者创造性地参与文学文本的解读。为此,伊塞尔把读者分为“隐含读者”(implied reader)和“真实读者”(actual reader),前者是作家所期待的、文学文本所召唤的预想读者,隐含读者“是一种可能出现的读者,甚至可以说是文学文本的潜在结构性因素,它暗示着文本解读的多样性……完全可以这样讲,隐含的读者是文学文本独特的意向性结构的另一别名”[26],而“真实读者”是生活在特定时空的成千上万阅读着文学文本的单个读者,其个人累积的经验深深地影响着文学文本的解读与反应。

以斯坦利·菲什(Stanley Fish)为代表的美国读者反应批评学者反对以文本为中心的新批评观点,他们把研究的重心转向文本外的读者的反应上,倡导感受文体学(affective stylistics)。斯坦利·菲什早期认为,阅读活动是具备文学素养的个体读者的经验的累积过程,文学文本的意义是个体读者阅读体验的结果,读者的误读也是读者阅读体验的组成部分;后来,斯坦利·菲什提出解释性群体(interpretive communities)这一概念,这个群体成员采取共同的阅读策略,基于共同的阅读策略群体成员能够“创造”出所有文本表面的共同特征以及从文本推导出相同的作者意图,任何文学文本的价值或意义都与某一特定的解释性群体密切相关。

与读者反应批评相同,接受理论也关注读者对文本的接受,然而,接受理论的主要关注点并非某一时期个体读者的反应,而是很长时期内读者群体不同的解释性或评判性的反应。不过,接受理论代表人物汉斯·罗伯特·姚斯(Hans Robert Jauss)认为,虽然文本没有“客观意义”,但它包含诸多能被客观描述的特征。某一特定读者的反应,构成他/她对文本意义及文本美学特征的解读,而读者的反应是读者的“期待视野”(horizon of expectations)和文本本身对话(dialogue)或融合(fusion)的结果。

接受理论包含两方面:就接受—美学(reception-aesthetic)方面而言,任何一个文本的意义和美学特征都是内隐和潜在的,只有读者通过长期累积的经验反应才能识别;就接受—历史(reception-history)方面而言,文学史并非对意义和价值都已固化的各种作品的记述,文学史始终需要改写,因为随着不同年代读者期待视野的变化,文学史对所选取文本的解读和评价方式也会变化[27]256-263。

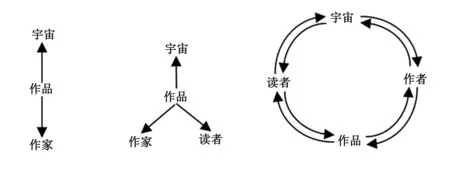

总之,读者反应批评和接受理论突破了把文学作品视为自我封闭的客观实体的局限,强调个体或群体读者对文学文本意义和价值的反应和解读,彰显了读者在与文学文本对话过程中的主动性与创造性。读者主体性的凸显使传统的由世界、作品、作者三要素构成的三维文学图式(图1)转变成更全面的由世界、作品、作者、读者四要素构成的立体文学图式。美国文学批评家亚勃拉姆斯(Abrams)[28]6以及华裔美籍文学批评家刘若愚[29]15就世界、作品、作者、读者四要素构成的文学图式分别如图2、图3所示。

图1 图2 图3

显然,在由世界、作品、作者、读者四要素构成的文学图式中,读者的主体作用毋庸置疑,读者总是利用自己的前结构,不断倾听作者和作品说话,主动参与文本的意义建构,达到读者与作者和作品的视界融合,实现读者与作者和作品的对话,“使文学成为读者与文本相互交流对话的审美事件”[30]。因此,读者的主体性表现在对作品的理解与阐释,使读者在阅读中实现双重遇合,即对文学文本的破译与对话,让读者与作者遇合,对世界顺应同构与体悟,让读者与世界遇合[31]。

显然,读者,尤其解释性群体读者,往往代表和体现一定阶层的文学范式和意识形态,在一定程度上左右着文学作品的命运。然而,在文学翻译实践过程中,读者并没有直接参与文学作品的翻译及创作,大多数读者面对的客体是翻译文学作品,而不是原作;读者的主体性主要表现为对翻译文学作品的理解、阐释和欣赏,读者并没有直接进行文学作品的翻译,除非读者的身份向译者的身份转换。此外,读者往往是文学翻译主体必须考虑的后在客体,尤其文学翻译主体对文学作品重译时,读者(解释性群体)对原翻译文学作品的反应与批评,可以为翻译主体在文学翻译过程中将采用的翻译策略和方法以及想要展示的文体风格等提供借鉴与参考。因此,读者并非文学翻译的主体。

就冯唐译本《飞鸟集》被出版社下架并召回的结局而言,读者起到了非常重要乃至决定性的作用,正是大部分(解释性群体)读者对冯唐译本的猛烈批评,出版社才被迫选择了下架并召回译本的无奈之举。然而,读者对冯唐译本《飞鸟集》的决定性影响并不能表明读者就是文学翻译的主体。读者至始至终都未直接参与《飞鸟集》的翻译实践,相反,冯唐为了避免各个因素(包括读者)的影响,只身到美国加州湾区纳帕附近租了一个民房,安心专注于泰戈尔StrayBirds的翻译。

(三)译者是文学翻译的主体吗

文学翻译主体的研究从作者和读者转向译者是解构主义(deconstruction)兴起的必然结果。20世纪五六十年代,结构主义(structuralism)盛行于欧美的文学批评圈,结构主义认为语言是意义表达的首要方式,通过一定规则,语言建构自身系统来表达意义,因此,意义可以通过解读文本的结构语码获取。从20世纪60年代中期开始,德里达、福柯、保罗·德曼、罗兰·巴特、劳伦斯·韦努蒂等解构主义学者对结构主义观点提出质疑和批评。解构主义学者认为,文本蕴含多种意义,因此,文本意义并非固定,而是无限可能的,正如德里达所言,文本没有固定身份和固定身世,每一阅读行为都能产生不同的文本意义[32]xii。

解构主义以前的文学批评,比如新批评、结构主义、读者接受论等,以文本或读者为中心寻找文学文本的含义或者不同符号系统的语码含义,文本的意义视为固定,译者只能亦步亦趋“复制”原作,也理所当然视为作者奴隶,译者在文学和翻译批评中的作用和地位长期未受重视。

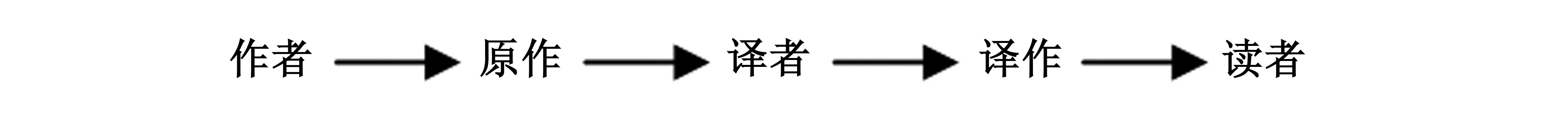

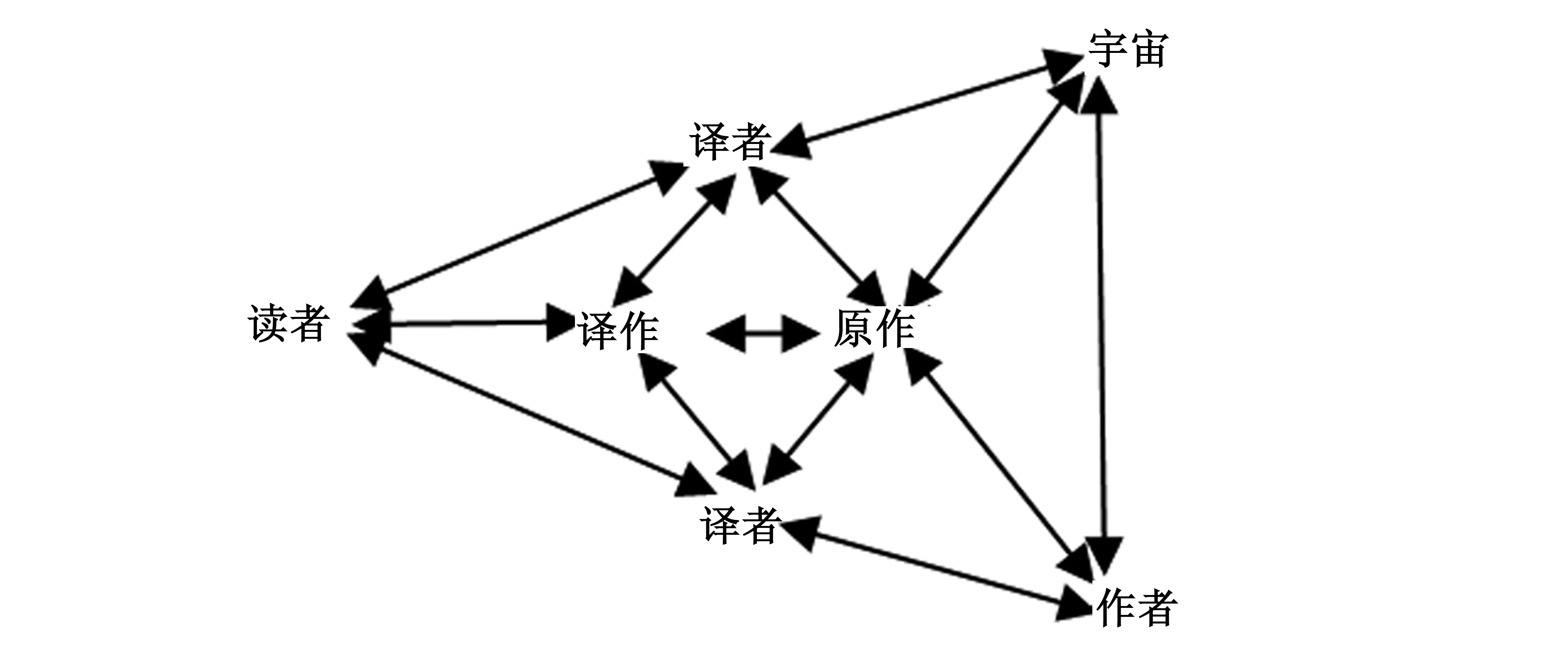

解构主义超越了西方哲学传统的逻各斯中心主义(logocentrism)、语音中心主义(phonocentrism)、超验所指(transcendental signified)等,提出互补(supplementation)、延异(différance)等概念,颠覆了文本意义单一且稳定的传统认知,革命性地指明文本意义的不确定性及意义阐释的无限可能性。文本意义不是清晰、静态、永恒的,而是虚幻(illusive)、动态(dynamic)、暂时的(transitory);文本阅读过程是动态、语境关联、不断发展的,阅读过程不同,必然带来文本意义解读的差异。因此,传统的寻求所谓的“正确”的文本意义或作者意图就变得不合时宜,文本(再)阅读的最大乐趣在于不断探求文本意义的不同解读方式[33]107-109。就翻译(尤其文学翻译)而言,译者的主体作用必须得到彰显,译者不应亦步亦趋地受命于作者、作品、读者,而是平等地与作者、作品、读者对话,既积极扮演好作者、原作、译作、译作读者之间沟通的中介角色(图4所示)[34]495,又不断解构旧的语境,建构新的文化和社会语境,对原作进行新的解读甚至创作,使读者在新的文化和社会语境下与作者和原作进行跨时空的交流,进而认识和了解宇宙(图5所示)。因此,译者主体地位的凸显,丰富了上文所述的文学图式,更全面揭示了文学翻译的内在关系,“译者不仅赋予作品一个崭新的面貌,使之能与读者进行又一轮的文化交流,而且在另一文化里延续了原作的生命”[35]。

图4

图5

解构主义消解传统的翻译忠实观,突出译者的中心地位,开拓文学翻译主体研究的新视野。就文学翻译而言,文学作品翻译的主体必须是人,而文学翻译中涉及人的作者和读者都不是文学翻译的主体,因此,文学翻译的主体只能是译者。译者作为文学翻译的主体,其主体性主要表现为用目标语对文学作品进行翻译,既最大限度地展现原作品的文学性,又充分体现译者的能动性与创造性。译者在对原作进行充分解读的基础上,采用新的语言和文学形式重新创造原作在译入语的形象。文学翻译过程虽然受到原作客观性和译入语社会规范的束缚,但译本的产生本质上是一个充满主观性和创造性的过程。这主要表现在四个方面:译者作为读者解读原作的主观性、译者采用具体翻译策略的主观性、译者处理语言文化差异表现出的创造性、文学译本再现原作特殊的结构意义系统的创造性[14]107。

冯唐在翻译泰戈尔的经典诗作StrayBirds这一客体时充分体现出译者的能动性和创造性。一方面,冯唐在译文中较好地展现出诗歌的韵律和意境,冯唐在“翻译泰戈尔《飞鸟集》的二十七个刹那”中曾说,“我固执地认为,诗应该押韵。诗不押韵,就像姑娘没头发一样别扭。不押韵的一流诗歌即使勉强算作诗,也不如押韵的二流诗歌。我决定,我的译本尽全力押韵”[36]335,但“诗常常因为用词单一和意境单调受人攻击”[36]344。比如,“树枝伸进我的窗/大地无声的渴望”(The trees come up to my window like the yearning voice of the dumb earth)[36]31,“在黑暗中/太一似一/在光亮中/太一似亿”(In darkness the one appears as uniform;in the light the one appears as manifold)[36]90,“人们融进人群的喧嚣/为了消除内心的聒噪”(Man goes into the noisy crow to drown his own clamour of silence)等。这些译文每一诗行字数相同,诗行末尾押韵,译文联想意义丰富,较巧妙地呈现了诗歌的形美、音美和意境美。另一方面,冯唐译本《飞鸟集》充分体现了译者的能动性和创造性。当然,冯唐译本《飞鸟集》所展现的简洁、韵律、意境等文学特征就体现了译者的能动性和创造性,但冯唐译本《飞鸟集》最能体现译者能动性和创造性的是冯唐的写作风格,即痞气、肿胀、诗意的语言[37],这种“永远不安、永远屌丝、永远肿胀、永远热泪盈眶”[38]的写作风格非常明显地体现在冯唐译本《飞鸟集》之中,比如“大千世界在情人面前解开裤裆/绵长如舌吻/纤细如诗行”(The world puts off its mask of vastness to its lover.It becomes small as one song,as one kiss of the eternal)[36]3,“有了绿草/大地变得挺骚”(The great earth makes herself hospitable with the help of grass)[36]91,“是谁让我肿胀/是我的魂要离我而飞翔/还是世界的魂要进入我的心房”(That which oppresses me,is it my soul trying to come out in the open,or the soul of the world knocking at my heart for its entrance?)[36]168,“烟对天吹牛逼/灰对地吹牛逼/它们都是火的兄弟”(Smoke boasts to the sky,and Ashes to the earth,that they are brothers to the fire)[36]236。

总之,以文学作品为对象,主动发出并正在对文学作品进行翻译实践的人是译者,而不是作者和读者。换言之,译者是文学翻译的唯一主体。

二、文学翻译的主体间性

在文学翻译这个多元系统之中,文学翻译的主体只能是译者,作者是文学原著的创作主体,而读者是原作或译作阅读和批评的主体;译者作为文学翻译的唯一主体,与文学翻译多元系统中其他主体,比如作者、读者、其他译者、出版商等息息相关,换言之,译者在发挥主体性时不能太任性,必须重视自我与文学翻译多元系统中其他主体的主体间性。

主体间性(intersubjectivity)指两个或多个单个主体之间的相互关联、作用和统一性,它以个人主体为基础,如果个人不具有主体性,人与人之间就不会有主体间性[39]。文学翻译的主体间性必须避免泛化,避免“将翻译过程中非人的要素同样视作主体,将它们与翻译中人的关系理解成主体间的互动。原先主体性理论中主体与翻译要素关系的理论描述在此变成了对翻译主体间交互的阐释”[40]。因此,主体间性从本质上来说就是两个或者两个以上的主体间直接的互动与影响,是人的主体性通过相互承认、相互交流和相互影响而实现在主体间的延伸[41]。文学翻译的主体间性主要包括文学翻译主体译者与个体主体作者和读者,以及译者与译者之间的影响与互动,文学翻译的主体间性既突出译者的主体地位,又强调译者与作者、读者、其他译者之间的影响互动。

(一)译者与作者的主体间性

“翻译主体性便是翻译主体在翻译实践过程中产生、发展和实现的属性”,这一属性是由翻译作为跨文化语言实践的特性决定的,“一方面,翻译实践是跨文化行为,受翻译相似性规定限定。另一方面它又是发生于本土并具有本土关切的行为,被期待发挥特定社会文化功能、满足目的语文化特定需要”[42]。翻译的相似性规定翻译主体受源语因素的影响,在文学翻译中具体涉及作者、作品以及源语社会文化语境等,而本土社会文化功能规定翻译主体受目的语因素的影响,在文学翻译中具体涉及读者以及目的语的社会文化语境等。翻译的相似性反映了翻译主体的受动性,这种受动性首先表现为译者与作者的主体间性。

一方面,作者通过文学作品反映自己的品行、志趣、世界观,为了延续原作在异域文化语境中的来世生命,作者和原作都在等待、呼吁、期待译者;作者通过文学作品的篇章语义、逻辑、句法、互文等关系以及作者的传记、笔记、书信等资料,引导译者以读者身份对原作意思及作者意图进行恰当的解读。此外,健在的作者通过书信、电话、网络、面对面等直接交流方式,把自己的意图和作品意思传达给译者,让译者更好地理解作者意图和作品意思。

另一方面,译者“对原作者品性、志趣、世界观和价值观的赞同和欣赏,或是对其人生阅历的感同身受,抑或是出于对源语文本风格的偏好和喜爱”[43],会选择自己偏爱的作者的作品进行翻译,加大译者与作者之间的共鸣,比如傅雷青睐翻译巴尔扎克的作品、朱生豪毕生翻译莎士比亚戏剧;译者通过文学作品的篇章语义、逻辑、句法、互文等关系以及作者的传记、笔记、书信等资料实现与作者跨时空的对话;译者也可通过通信工具或面对面与健在的作者进行沟通交流,了解作者意图及作品意义。

因此,译者作为文学翻译的主体,一方面译者充分发挥其能动性和创造性,采用新的语言和文学形式重新创造原作在译入语的形象。另一方面,译者又必须遵循契约精神和翻译伦理,最大限度地执行作者的意图。毫无疑问,冯唐在翻译泰戈尔的诗歌时,太过于片面发挥其主体性,忽视了译者与作者的主体间性。对泰戈尔及其StrayBirds的喜爱及推崇是冯唐选择翻译此书的主要原因之一,冯唐曾说:“泰戈尔得过诺贝尔奖,我想知道,一百年前,政治味道不浓的时候,给东方的诺贝尔奖是什么味道。”[36]331但是,冯唐似乎没有真正实现和作者泰戈尔的“对话”,也似乎没有真正领悟和执行泰戈尔的意图,从2014年8月7日,冯唐在个人微博上发表要翻译泰戈尔的StrayBirds到2015年7月浙江文艺出版社出版冯唐译本《飞鸟集》,冯唐整个翻译过程不足一年,这期间他又有多少时间阅读研究泰戈尔的传记以及泰戈尔的其他作品,从而较好地把握泰戈尔诗歌的风格和意图?译者冯唐与作者泰戈尔主体间性的不充分导致冯唐在翻译过程中的诸多困惑,“刚开始翻译就出现问题”[36]334,“翻译第一首的时候,就遇到一个困难的权衡”[36]335,“翻译完五十首之后,我开始怀疑我是不是适合翻译《飞鸟集》”[36]337。因此,冯唐译本出现诸如“裤裆、骚、吹牛逼、你丫”等充满痞气和肿胀的文体风格与泰戈尔“心灵表现、和谐统一、讲究韵律”[44]的诗学观念格格不入这一问题就不足为奇,“泰戈尔的潜文本里不会埋藏着冯唐笔下的这些意味”,“把泰戈尔的文字翻译出了世俗化的意味,那一定是偏了”[6],“可如果您以翻译的名义硬给安到泰戈尔头上,这就不是文学争论,而是产品出了问题,就像把电视机的标签贴到了冰箱上”[45]。

(二)译者与读者的主体间性

读者虽然不是文学翻译的主体,但读者对翻译文学文本意义和价值具有主动性和创造性的反应和解读。读者是消费者,而蕴含异质文化的翻译文学是读者的消费产品,全体消费者能够编织“决定产品命运的权力关系网[46]59。全体读者就如同上文斯坦利·菲什提出的解释性群体,在很大程度上决定着译作在译入语语境下的命运,译作要么被接受甚至成为经典,要么被排斥甚至视为毒草。因此,读者深刻地影响着译者翻译方法和策略的选择。如晚清时期,为迎合当时中国读者的阅读口味,林纾采用归化策略;葛浩文对莫言作品往往采用“连译带改”的归化翻译,以使译作适应和融入西方文化,赢得目标语读者的青睐和接受[47]。

另一方面,译者必须充分考虑读者的接受性,采用适当的翻译方法和策略,甚至进行适度创造性叛逆,即个性化翻译、误译与漏译、节译与编译以及转译与改编,如考虑读者和接受环境,一部严肃的政治讽刺读物《格列佛游记》在译者的笔下却变成一部轻松愉快的儿童读物,一部在自己国家默默无闻的作品——《牛虻》被译者介绍到中国,却成为经典的文学作品[35]。然而,译者的主体性离不开译者和作者以及译者和读者良好的主体间性,即译者的创造性必须建立在译者与作者和读者良好的互动和影响的基础之上。

就冯唐译本《飞鸟集》而言,译者显然缺乏与读者进行良好的双向互动。“冯唐大概希望用今天的语言在泰戈尔和‘00后’读者之间搭一座桥梁”[6],然而,冯唐“固执地认为,诗应该押韵”并把自己痞气和肿胀的文学风格强行和押韵结合起来,比如上文提及的“大千世界在情人面前解开裤裆/绵长如舌吻/纤细如诗行”“有了绿草/大地变得挺骚”“是谁让我肿胀/是我的魂要离我而飞翔/还是世界的魂要进入我的心房”,并不符合当下中国大多数读者(解释性群体读者)的阅读口味及期待,豆瓣读书网上读者给这部译作只打出了5.7的评分,读者毫不客气地评论道:“文学翻译界的恐怖袭击”“这不叫翻译,这叫强奸”“‘户外译诗’也好,‘超简诗歌’也好,管你多少标签放出来,照旧是矫揉造作外加无知无畏,让真正诗歌或翻译爱好者厌恶而已”。译林出版社总编辑刘锋一针见血地指出:“《飞鸟集》译者冯唐,就像一个任性的孩子,凭借不俗的中英文功底,刻意耍酷。有些酷,耍得太出格,不仅激怒了一些读者和同行,客观上多少也遮蔽了泰戈尔(至少英文里的泰戈尔)那份柳丝般的清丽。”[48]面对读者的批评以及译作被下架的结局,冯唐的话语还充满了霸权:谁要是不说他译得好,谁就是“美盲”,谁的审美就有“严重问题”,谁就是剥夺他的“翻译自由”。他对读者的批评充耳不闻,非但没有反思,还强词夺理,“都已经这个年代了,民众的一些常识,所谓的宽容离真正的文明社会还差得太远。你有权利不喜欢,但是你没有任何权利让别人噤声”[7]。“我的汉语翻译必然反映我的汉语语言体系,泰戈尔的英文原著和我的汉语翻译都摆在那里,毁誉由人,唾面自干。文章千古事,得失寸心知,活好不害怕,冷对千夫指”[49]。

(三)译者与译者的主体间性

译作并非一个静态和永恒的终极产品,文学翻译是一个由生成性贯穿始终的动态系统,以自身生命在时间上的延续、在空间上的拓展为根本诉求,永远面向未来的无限可能[50]。因此,译作在不同的时空中总是在等待和召唤译者对其进行重新翻译,而这些译者之间必然存在相互之间的影响和交流。以中国古典文学名著《西游记》在德国的译介为例,从1914年至2016年,《西游记》吸引了德国汉学家理查德·卫礼贤(Richard Wilhelm)、乔吉特·博纳(Georgette Boner)、玛丽亚·尼尔斯(Maria Nils)、约翰娜·赫茨费尔德(Johana Herzfeldt)、林小发等译者,在德国经历了一个世纪漫长的节译、编译、转译、全译的过程[50]。另一方面,译者的历史视域,包括译者所具备的各种知识、对翻译理论标准和翻译策略的观点态度、对源语文化和目的语文化以及目的语读者的认识,造成译者对他人或自己的译作的不断更新。以著名翻译家刘重德翻译简·奥斯丁的《爱玛》为例,刘重德先生1949年出版了第一个译作版本,1982年又重译《爱玛》,1993年第三次翻译《爱玛》[51]。

需要强调的是,文学翻译主体并非仅仅限于单一译者,而是从事文学翻译实践的群体。当代翻译理论对译者主体作用的描写性研究表现在两个不同的层面上。第一个层面是译者作为翻译活动的具体执行者……第二个层面是将译者作为一个抽象的群体概念来加以研究,在此研究中译者并不表现为某一个具体的人,而是作为翻译活动的一个主要构成因素和行为方[52]76。因此,一部译作的产生并不是文学翻译过程的结束,而往往是另一个译者(群体)进行文学翻译实践过程的开始,译者总是在与自我或其他译者的相互影响、借鉴、沟通、交流中不断促进新的译作的产生。

就泰戈尔的StrayBirds而言,该英文版诗作的中文译者有郑振铎、陆晋德、吴岩、徐翰林、白开元、卓如真、冯唐等,而在这些译者当中,郑振铎翻译泰戈尔的这部诗作的时间最早,对后来译者的影响也最大。冯唐也受译者郑振铎的影响,并批评借鉴了郑振铎的译本,冯唐说道,“流行译本的作者郑振铎是民国摇曳的人物之一,少年时代我读过《西谛书话》,我想就着他的翻译走到民国,掂掂那时的月色风声。我坚信民国时代的中文还在转型期,我现在有能力把中文用得更好”[36]331,“郑振铎旧译总体偏平实”[36]334,“郑振铎的汉语翻译是不押韵的,中文更像剥到骨髓的散文”[36]335,“郑振铎,一八九八年十二月十九日生,二十几岁翻译《飞鸟集》,不求押韵,但是基本没有翻译错误,平顺中正”[36]345。

冯唐译本《飞鸟集》同样也受到其他译者的批评借鉴。针对冯唐译本《飞鸟集》译文“庸众是残酷的,每个人是善良的”(Men are cruel,but man is kind),朱绩崧教授提出自己的译文“恶者虽众,人性本善”,用“众”和“人”分别对应“Men”和“Man”[36]345。而上文中冯唐译本《飞鸟集》中广受批评的几处译文,笔者也想以译者的身份把上述冯唐译文分别改译为“天地广大/贪爱物华/恋无雕伪/常恨诗短情长”“芳草未歇/大地清和”“谁人把我愁/离魂何处飘/四方倾动烟尘起/犹在浓香入梦来?”“烟浪拍天宇/劫灰补地裂/火熄烟消灰灭”。

综上,就主体性而言,冯唐从一定程度上来说是成功的,他在译本《飞鸟集》中充分甚至过度发挥了主体性;就主体间性而言,冯唐无疑又是失败的,他没有充分与作者、读者以及其他译者进行互动与交流。冯唐译本《飞鸟集》所引发的争议从表面上来看,作者、读者、出版商等文学翻译多元系统中的不同主体似乎能够主宰翻译文学作品的命运,然而,他们都不是文学翻译的主体,在整个翻译文学作品生成过程中,对源语文本进行翻译创作实践的主体是译者而非他者,译者在整个文学翻译过程中不断发挥其主体性,从源语文本的选择、解读与阐释,到翻译策略和方法的使用,无不留下译者自我创造的痕迹。不过,译者在充分发挥其主体性的同时,必须重视译者与文学翻译多元系统中其他主体的交互关系,尤其与作者、读者、其他译者的主体间性。唯有译者充分发挥其主体性,同时又实现译者与作者、读者、译者等其他主体的良好互动,其翻译文学作品才具有生命力。否则,其翻译文学作品会在异域文化语境中水土不服,最终也必将被时代所抛弃。

注释:

①林语堂自译《啼笑皆非》(BetweenTearsandLaughter)集中在前十一章,后十二章由徐诚斌翻译。参阅孔心怡.林语堂、徐诚斌之自译、他译行为比较[D].扬州:扬州大学,2012.

②除专门标注外,本文所述的读者反应理论和接受理论主要参考ABRAMS M H.Aglossaryofliteraryyerms(Seventh edition)[M].Boston:Thomas Learning,1999.