汉语言文学专业“研读”类课程群的建设与探索

2021-04-15逯艳

【摘要】汉语言文学专业作为一门较为正统的老牌专业,是各个高校常设的专业,但是随着“应用型”人才培养方案的修订,各高校对汉语言文学专业的毕业生提出了更高的综合要求,所以汉语言文学专业课程建设也亟需随着时代变化做出调整和优化。结合国家教育部层面对优质课程建设的需要,到山东省提出的对优质课程资源的共享,再到学校和学院本专业人才培养目标的实现,“‘三位一体’应用型人才培养体系下汉语言文学专业研读类课程群的建设与探索”这一课题,具有切实可靠的现实意义和研究必要。本文符合教育部和山东省对高等教育进行深化改革要求的题中之意,是顺应了近年来高等教育改革趋势之举,同时是山东青年政治学院汉语言文学专业体现课程特色化、教学团队协作化、评价机制多元化的积极尝试和有益探索。

【关键词】汉语言文学 “三位一体” 研读课 课程群

【课题项目】本文为2019年山东青年政治学院重点教改项目:“三位一体”应用型人才培养体系下汉语言文学专业研读类课程群的建设与探索(编号:JG201904);2020年山东省高等学校重点科研项目:应用型本科院校文学类研读课程的改革与实践(编号:2020VC12013)阶段性研究成果。

【中图分类号】G64 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2021)41-0192-03

一、研究背景综述

《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(教高〔2019〕6号)中明确要求:“立足经济社会发展需求和人才培养目标,优化公共课、专业基础课和专业课比例结构,加强课程体系整体设计,提高课程建设规划性、系统性,避免随意化、碎片化,坚决杜绝因人设课。”

山东省高等教育发展需要优质课程建设和优质课程资源的共享共建。《山东省人民政府办公厅关于推进新时代山东高等教育高质量发展的若干意见》(鲁政办字〔2019〕76号)中提出:“启动省级优质课程和规划教材建设计划,建设500门左右国家级、1500门左右省级优质线上线下课程,500种左右省级优秀教材。建立全省高校在线开放课程平台,推动优质课程资源共建共享。”

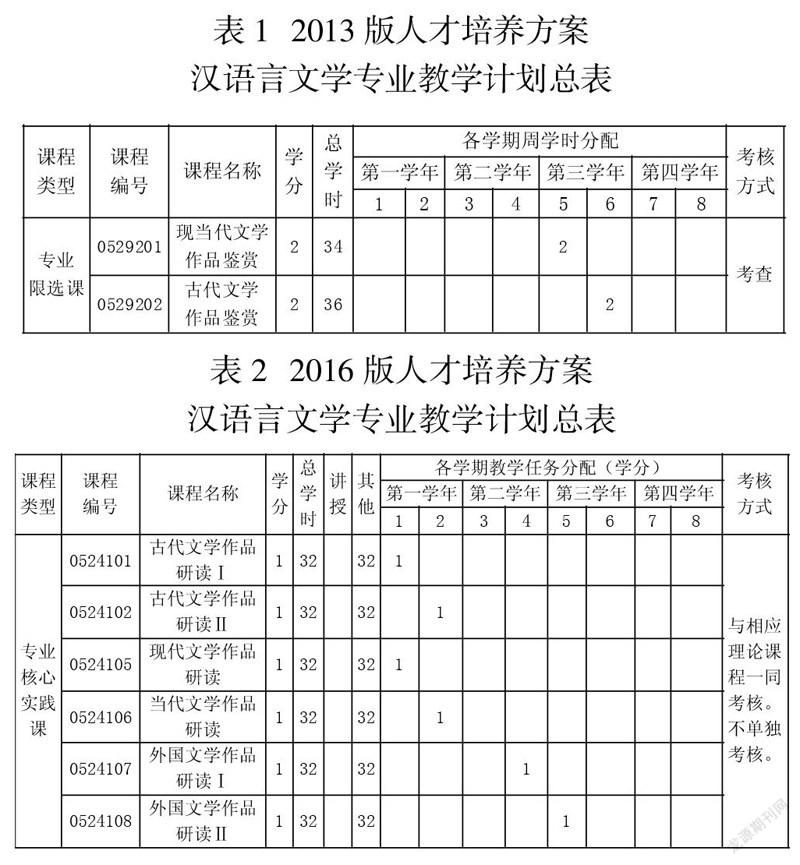

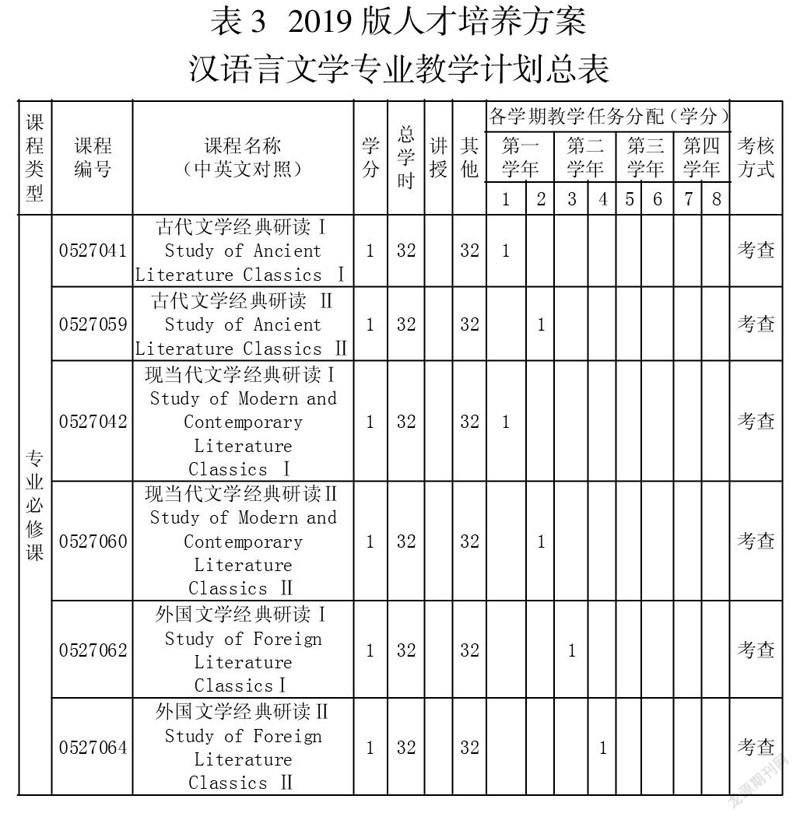

山东青年政治学院以人才培养为根本任务,构建了课程体系、第二课堂活动体系和自我教育体系“三位一体”应用型人才培养体系。学校十分重视创新创业教育,提出并实施了“立足专业、教师先行、学生为主体、市场化运作”的创新创业教育理念。根据这种人才培养目标的要求,2019年版汉语言文学专业课程设置上,不仅相比于2013版人才培养方案大幅度增加了研读类课程的学分比重和课时量比例,而且还在2016版人才培养方案的基础上更加细化了研读类课程的“经典化”分类,并且增加了实行“学分制”的研读类课程的比重,这不仅有助于深化汉语言文学专业的课程改革,有利于实现研读类课程群教学团队的合力打造,而且又能在反向设计和正向实施的逻辑关系中实现“三位一体”应用型人才培养体系的自我检验和不断优化。

二、汉语言文学专业“研读”类课程群的体系建构

所谓“课程群”,是以一门以上的课程为基础,由三门以上的性质相关或相近的课程组成的一个结构合理、层次清晰,课程间相互连接、相互配合、相互照应的连环式的课程群体。汉语言文学专业研读类课程群根据“三位一体”应用型人才培养方案和汉语言专业人才培养目标进行设置,并且经历了一个由“鉴赏”到“研读”到“经典化”的过程。正如上文所说,汉语言文学专业的研读类课程经历了2013版到2019版人才培养方案三个阶段的变化。

表1中并没有严格意义上的研读课,当时开设的类似于研读课的《现当代文学作品鉴赏》和《古代文学作品鉴赏》只是作为“专业限选课”的形式存在。

表2相比于表1,已经出现了新的变化:

(一)对应文学史部分的研读课程和文学史开设学期同步。不管是《古代文学作品研读》《现代文学作品研读》《当代文学作品研读》还是《外国文学作品研读》,研读课程都与对应学期的古代文学、现代文学、当代文学和外国文学设置在同一学期,保证了文学史和作品研究的同步性。

(二)研读类课程不再是选修课,而是专业核心实践课程,相比于表1,不仅考核方式变成了考试课(不再统一参加期末考试),而且全部变成了实践性质,这呼应了“应用型”这一人才培养目标的需要。

(三)课程提升到了研究的层面,注重学生实践能力锻炼和学术研究思维培养。这一阶段也出现了一系列与课程对应的实践活动和实践成果。

表3所显示的研读类课程,相比于表2,最大的变化就是研读作品出现了一致的“经典化”,这就对研读类课程提出了更高层次的要求,同时研读类课程进行了有效的合并和优化,比如相比于表2对应中国现代文学和当代文学课程的《现代文学作品研读》和《当代文学作品研读》,此表中调整为《现当代文学经典研读I》和《现当代文学经典研读II》,这就与古代文学四部分的研读课和外国文学两部分的研读课达成了形式上的整饬,凸显了研读类课程的“体系化”。

以上三个表的变化其实正是顺应了汉语言文学专业“应用型”人才培养目标的要求,正如2019版的人才培养方案中所说:“本专业培养具备扎实的汉语言文学基础理论知识和良好的人文素养、人文情怀,同时具有较强的创新精神与实践能力,能适应当代社会发展需要的应用型专门人才和青年领军人才。”

三、汉语言文学专业“研读”类课程群建设的探索空间

山东青年政治学院作为一所本科层次的地方性青年政治类院校,同时是一所新建本科院校,学校2010年正是成为本科院校后汉语言文学专业作为2013年新建的专业,和这所新建本科院校都具有“年轻化”的特点,因此,在专业课程的研读类课程建设虽然没有现成经验可借鉴,但也在不断探索中。

(一)重點围绕“三位一体”之首的第一课堂体系建设,确定较为统一的研读类课程的评分标准和考核机制。研读类课程群需要制定出对应的多元化的给分标准,并需要健全对应的评价机制。2016版人才培养方案已经将研读类课程从2013版的选修类鉴赏课变成考试型研究课程,而且从课程性质上规定了研读类课程属于实践课,所以这就需要制定出对应的评分标准和评介原则。这些评价机制必须体现出“应用型”特点,需要将课程与具体的实践活动相结合,比如借力于校地合作、校企合作、校校合作的平台和机会,将课程放在田野,突出学生实践能力的提升。

(二)研读类课程群还应借力各种研究平台和工作室的形式,对第二课堂体系进行丰富和完善,并借力这些平台和工作室创新研读类课程改革。“三位一体”应用型人才培养体系明确提出要“立足专业、教师先行”,所以教师在有限的课堂教学时间内,可以利用课余时间借助地域文化研究中心或者以教师工作室的形式,尝试发挥第二课堂体系对学生学习的促进作用。学校十分重视创新创业教育,提出并实施了“学生为主体、市场化运作”的创新创业教育理念,研读类课程深化改革需要围绕应用型人才培养这一目标,课程组教师应积极介入社会服务和创业实践工作,将改革成效切实落实到具体的学生成果上。

综上,对汉语言文学这一新建专业课程建设研究是从山青院的实际出发,切实考虑到本院现有的资源和办学条件,并切实贯彻“三位一体”应用型本科人才培养体系的顶层设计,所以研究具有明显的学校特色,可以对同类政治院校提供有益启示。

参考文献:

[1]教育部.中华人民共和国教育部公报[J].2019(9):26-30

[2]山东省人民政府办公厅.山东省人民政府办公厅关于推进新时代山东高等教育高质量发展的若干意见[J].山东省人民政府公报.2019(15):8-11

[3]逯艳.应用型本科院校汉语言文学专业课程设置研究——以山东青年政治学院汉语言文学专业为案例[J].课程教育研究.2015(32):34-35

[4]魏旭.山东省高校在校大学生的创新创业教育探究[D].山东建筑大学,2017

[5]王薪潭.面向课程群的教学资源管理系统研究[D].辽宁师范大学,2014

[6]尚冬玲.广州城建职业学院[P].中国专利:CN2020

22213143.4.2020-10-07

[7]杨慧.高校图书馆流通借阅统计分析及对策探讨

——以山东青年政治学院图书馆为例[J].农业网络信息.2012(7):73-75

作者简介:

逯艳(1983年2月-),女,山东淄博人,文学博士,副教授,主研方向:中国现代文学作家作品。