“多”反而少:元认知推断视角下支付渠道数量对个体捐赠的影响*

2021-04-14冉雅璇牛熠欣陈斯允

冉雅璇 牛熠欣 陈斯允

“多”反而少:元认知推断视角下支付渠道数量对个体捐赠的影响

冉雅璇牛熠欣陈斯允

(中南财经政法大学工商管理学院, 武汉 430073) (暨南大学管理学院, 广州 510632)

支付渠道通常是捐赠信息中的必要元素。研究基于元认知推断理论, 探讨了支付渠道数量因素(多个vs.单一)对个体捐赠的作用机制。通过6个实验和1个单文章元分析, 结果发现:相比单一支付渠道, 多个支付渠道反而会抑制个体捐赠的金额和意愿, 感知商业化和道德怀疑连续中介以上效应。关键原因在于, 多支付渠道在商业化背景下的频繁应用会使得人们持有“多支付渠道=商业化”的朴素信念。基于此, 个体会对多个(vs.单一)支付渠道的捐赠信息产生感知商业化的元认知推断, 进而怀疑捐赠对象的道德性, 最后弱化捐赠意愿与行为。此外, 朴素信念的可诊断性具有调节作用。具体而言, 当“多支付渠道=商业化”朴素信念的可诊断性低时, 个体将无法产生感知商业化的元认知推断过程, 从而弱化多个(vs.单一)支付渠道对个体捐赠的负面作用。

个体捐赠, 支付渠道数量, 元认知推断, 感知商业化, 可诊断性

1 问题提出

随着全民公益时代的到来, 个体捐赠成为社会慈善捐赠的重要来源, 也是号召人们参与社会公益事业的主要方式(Lee et al., 2014; Shang et al., 2020)。然而, 《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2019)》的数据显示, 近年来个体捐赠总额呈疲乏势态, 2017年实际社会捐赠总额为1526亿元, 而2018年约为1128亿元, 较2017年下降26%。因此, 探讨抑制个体捐赠的因素具有重要的现实意义。尤其是, 在频繁曝光的慈善丑闻下, 如何有效地将金钱捐赠给真正需要的对象(即捐赠支付的道德感知), 愈发成为可能阻碍个人捐赠的关键因素。

就捐赠支付而言, 我们关注到了“支付渠道数量”现象:一些发起者为了凸显捐赠的便捷性, 倾向于在捐赠信息中提供两个或两个以上的支付渠道, 即多支付渠道(multiple payment mechanism)。例如, 中华慈善总会官网支持2个常用支付渠道, 中华儿慈会官网支持多达25个支付渠道, 个人求助也常采用多支付渠道。与之相反, 一些发起者或平台仅支持单一支付渠道, 如水滴筹、中国社会扶贫网等。由于捐赠信息的主体内容由求助信息和支付信息两大部分构成, 作为捐赠信息中的必要元素, 支付渠道数量(多个vs.单一)会影响个体的道德感知和捐赠吗?如果是, 会如何影响呢?

回顾现有研究, 学界对个体捐赠影响因素的探讨主要聚焦于受赠人(Zagefka et al., 2011)、募捐平台(Alhidari et al., 2018)和捐赠捐赠者自身因素(Goenka & van Osselaer, 2019)。近年来, 少量研究将视线投向捐赠支付环节, 探讨了捐赠中支付类型(Soetevent, 2011)、价格参照物(Savary et al., 2015)、默认选项(樊亚凤等, 2019)等的作用。然而, 这些研究仍囿于单一支付的前提, 忽略了现实中多个支付渠道的情境。有关支付渠道数量是否且如何影响道德感知和个人捐赠的问题, 还尚未解答。因此, 本研究拟探讨支付渠道数量对个体捐赠的影响机制。

1.1 个体捐赠与道德怀疑

个体捐赠是指个体直接向受赠人或间接通过募捐平台, 不计回报地付出时间、金钱、实体帮助的行为(Winterich et al., 2013)。由于仅金钱捐赠涉及支付渠道数量因素, 本研究聚焦于个体的金钱类捐赠。

个体在进行捐赠决策时, 首先会判断捐赠对象是否道德(Greene & Haidt, 2002; Hofmann et al., 2014; Lee et al., 2014), 且期望将钱捐赠给正面道德对象、规避负面道德对象。根据道德基础理论(Moral Foundation Theory), 道德性包括5个正面维度——关怀、公平、忠诚、权威和纯粹和对应的5个负面维度——伤害、欺骗、背叛、颠覆和堕落(Haidt & Graham, 2007)。一旦个体感知捐赠对象具有与自我道德信念相悖的负面道德, 则会产生道德怀疑(moral skepticism/doubt; Sinnott-Armstrong, 2006), 进而弱化自身捐赠意愿和行为(Sharma et al., 2020; Lönnqvist et al., 2015)。道德怀疑这一概念原属伦理哲学范畴, 指个体认为某对象可能含有负面道德品质的消极论断(Sinnott-Armstrong, 2006)。例如, 人们会怀疑有恶习的流浪汉的道德性, 从而避免对之捐款(Lee et al., 2014)。再如, 由于非权威组织会引起个体的道德怀疑, 人们更不愿意给低可信度、低效率的捐赠平台进行捐赠(Alhidari et al., 2018)。然而, 有关道德怀疑和道德判断的研究主要集中于受赠人和募捐平台本身, 鲜有关注捐赠中不可缺少的环节以及捐赠信息的重要组成部分——支付。

1.2 支付渠道

支付渠道——即如何给钱——一直是学者们关注的焦点。在非捐赠背景中, 学者们对支付渠道进行了大量研究, 对比了现金支付(vs.信用卡支付)对支付意愿(Prelec & Simester, 2001)、产品评价(Chatterjee & Rose, 2012)、不健康食品消费(Thomas et al., 2011)等的影响。随着商业化的发展, 后续研究将支付渠道对比的种类予以拓宽(Ceravolo et al., 2019; Falk et al., 2016; Kamleitner & Erki, 2013)。

在捐赠背景下, 仅零星几项研究关注到捐赠支付, 主要包括支付渠道和支付附加因素两方面。(1)支付渠道会影响个体捐赠。相比现金支付, 信用卡支付会让人们真实或想象的捐赠金额更高(Feinberg, 1986; Soetevent, 2011)。(2)支付附加因素对个体捐赠也存在作用。例如, 当捐赠的支付金额被参照为享乐型产品时(如“少喝一杯奶茶, 为山区儿童捐一顿营养午餐”), 个体的捐赠意愿更强(Savary et al., 2015)。再如, 当支付存在默认金额时, 个体会感知被操控, 进而降低捐赠意愿(樊亚凤等, 2019)。可见, 现有支付研究集中于对比不同特定支付渠道的影响差异, 停留在单一支付的前提, 未涉及多支付渠道情境。随着市场的商业化, 支付场景往往伴随着多支付渠道, 而有关单一支付渠道与多个支付渠道的作用差异仍处于黑箱之中。

1.3 支付渠道数量与个体捐赠:基于“多个支付渠道=商业化”的元认知推断过程

在信息不完善或信任程度较低时, 人们常会从可及(accessible)的细微线索中形成心理感受, 并依赖于朴素信念对这些心理感受形成含义推断, 即元认知推断过程(metacognitive inference) (Schwarz, 2004;Zane et al., 2020)。具体而言, 由于元认知(metacognition)是对思考的再思考, 元认知推断则是指人们对自我想法或思考过程的推断思考(即反思“我为什么会这样想”) (Schwarz, 2004)。不同于主动推断, 元认知推断大部分是意识的自动推断, 个体可能无法将推断过程完整讲述出来, 但实验证明它的确存在(Hashimoto et al., 2019)。例如, Zane等(2020)发现, 当某刺激物使得人们在一个任务中分心时, 人们会基于“分心=感兴趣”的朴素信念, 推断该刺激物是有趣的, 进而产生积极评价。在捐赠情境中, 个体面对的是一个不熟悉、低信任但激发正面道德的求助信息, 此时, 本能的警惕使得个体对多种支付(vs.单一支付)渠道信息产生关注。进而, 个体会基于已有朴素信念对这种心理感受进行再次处理与推断, 判断捐赠对象的道德性, 最后影响捐赠意愿与行为。

人们对支付渠道数量的元认知推断过程依赖于有关多个(vs.单一)支付渠道现象的朴素信念。朴素信念(lay theory/belief)是指人们对自身或外界的常识性解释(Molden & Dweck, 2006; Schwarz, 2004), 如“道德产品=中规中矩” (Mai et al., 2019)、“美=好” (Wan et al., 2017)等。我们提出, 捐赠情境中个体会依赖于“多支付渠道=商业化”的朴素信念, 即相比单一支付渠道, 多个支付渠道会使得人们感知更加商业化。朴素信念主要来源于个体经历和外部观察(Kyung et al., 2017; Mai et al., 2019), 当生活中两件事物频繁同时出现时, 个体会逐渐建立二者的联系, 形成相应的朴素信念(Zane et al., 2020)。在消费场景中, 多支付渠道是伴随着商业化发展而出现。例如, 随着移动支付的兴起和商业模式的革新, 商家通常会呈现出多个常用的支付渠道供顾客选择, 同时也会以商业化折扣的形式推广不常见的支付渠道(如罗森便利店使用京东支付能够首单立减)。因此, 由于多支付渠道常发生于高度商业化情境, 消费者会持有“多支付渠道=商业化”的朴素信念。

当捐赠中多个支付渠道与求助信息同时呈现时, 个体基于“多支付渠道=商业化”朴素信念会直觉地产生元认知推断, 即反思或解读“为什么我会注意到捐赠信息有多个支付渠道”。基于“多支付渠道=商业化”的朴素信念, 捐赠者可能会推断自己注意到多个(vs.单一)支付渠道信息的原因在于捐赠对象/信息的商业化特征, 即感知商业化(perceived commercialization)更高。诸多研究表明, 商业化形象与非营利机构和慈善组织应有的无私、正直的正面道德相悖(Hung, 2020; Lee et al., 2017)。因此, 商业化感知会进一步导致个体对捐赠对象的道德怀疑。已有研究指出, 当捐赠信息带有潜在商业化特征(如推广特征)时, 个体会认为捐赠对象具有负面道德目的, 从而弱化捐赠意愿(Hung, 2020; Smith & Schwarz, 2012)。类似地, 由于“多支付渠道=商业化”朴素信念的作用, 多个(vs.单一)支付渠道会带来更强烈的商业化感知, 从而使得个体认为捐赠对象具有负面道德动机(如牟利), 产生道德怀疑(Guo, 2006; Sinnott-Armstrong, 2006)。进而, 个体对捐赠对象的道德怀疑会引发个体采用回避式策略(avoidance strategy; Sharma et al., 2020)和惩罚策略(Lönnqvist et al., 2015), 表现在具体行为上即降低捐赠意愿和行为。

综上, 相比单一支付渠道, 多个支付渠道信息会使得个体产生“为什么我会注意到捐赠信息有多个支付渠道”的元认知推断过程:(1)基于“多支付渠道=商业化”朴素信念解释心理感受, 推断捐赠对象有较高的商业化特征(如牟利); (2)进一步对捐赠对象的道德存疑, 最终降低捐赠意愿和行为。据此, 我们提出假设:

假设1:与单一支付渠道相比, 多个支付渠道会降低个体捐赠。

假设2:感知商业化和道德怀疑连续中介支付渠道数量(多个支付渠道vs.单一支付渠道)对个体捐赠的影响。具体而言, 个体会感知呈现多个支付渠道(vs.单一支付渠道)的捐赠信息的(a)商业化程度更高, 从而(b)产生更强烈的道德怀疑, 最后表现出更低的捐赠意愿和行为。

1.4 “多支付渠道=商业化”可诊断性的调节作用

可诊断性(diagnosticity)又被称为判断可用性(judged usability), 指信息能够用于解释的程度(Higgins, 1996)。换言之, 可诊断性是指利用已有知识解释某刺激物或感受的恰当性和相关性(Menon et al., 1995)。在元认知推断过程中, 可诊断性表示朴素信念能够被用于作为推断依据的程度, 且高可诊断性是一个完整元认知推断过程发生的必要条件(Herr et al., 1991)。当个体无法应用相应朴素信念进行思考时, 朴素信念的可诊断性会变低, 进而阻断应有的元认知推断过程(Schwarz, 2004)。

根据本研究逻辑, 在面对捐赠内容中的支付数量信息时, 与多支付渠道有关的“多支付渠道=商业化”朴素信念具有高可诊断性。具体而言, 个体会基于“多支付渠道=商业化”朴素信念, 对多个(vs.单一)支付渠道的捐赠信息产生感知商业化的元认知推断, 形成道德怀疑并降低捐赠意愿和行为。当“多支付渠道=商业化”朴素信念无法适用于当下判断任务——即可诊断性低时, 即使该朴素信念仍存在于个体心智中, 它对于个体而言已不构成判断的依据, 感知商业化的元认知推断过程将会被弱化。因此, “多支付渠道=商业化”朴素信念的可诊断性会调节支付渠道数量对个体捐赠的作用, 且低可诊断性会弱化个体基于“多支付渠道=商业化”朴素信念进行元认知推断, 从而降低多个支付(vs.单一支付)渠道对个体捐赠的负面作用。据此, 我们提出假设:

假设3:“多支付渠道=商业化”可诊断性调节支付渠道数量对个体捐赠的影响。具体而言, 当“多支付渠道=商业化”朴素信念的可诊断低时, 多个(vs.单一)支付渠道对个体捐赠的影响会被弱化。

1.5 当前研究

本研究将开展1个预实验和6个实验验证研究假设。预实验首先验证了“多支付渠道=商业化”朴素信念。实验1a和1b均验证支付渠道数量的主效应。为了确保实验材料的多样性和结论的普及性, 实验1a排除不同支付渠道数量(1、2、3、4个支付渠道)的影响, 实验1b排除不同类型支付渠道的作用。实验2进一步确认支付渠道数效应的稳健性, 考察支付对象为个人和组织时是否同样存在支付渠道数量效应。实验3检验感知商业化和道德怀疑的连续中介作用。实验4(田野实验)和实验5通过不同方式操纵可诊断性, 验证其调节作用。其中, 实验1a和实验2测量实验费用的捐赠比例, 实验1b和实验5测量捐赠意愿, 实验3测量虚拟捐赠金额和捐赠意愿, 实验4为田野实验, 测量真实捐赠行为。研究的实验逻辑和研究框架如图1所示。

图1 研究框架和实验逻辑

2 预实验:验证“多支付渠道=商业化”朴素信念

2.1 实验目的

预实验旨在确认本研究的逻辑前提, 即“多支付渠道=商业化”的朴素信念广泛地存在于消费者心智当中。为了保证实验有效性, 我们采用了对象匹配、词汇描述和量表测量(Briñol et al., 2015; Kyung et al., 2017; Mai et al., 2019)三种任务测量“多支付渠道=商业化”朴素信念。3种任务的基本流程和原理在于:(1)对象匹配任务是让被试想象某种情境, 并让被试选择与情境匹配的对象。其原理在于, 人们对于与朴素信念匹配的刺激物会认为更加合理, 加工也更加迅速(Higgins, 1996; Mai et al., 2019)。(2)词汇描述任务是测量朴素信念常用的方法, 人们倾向于用和朴素信念一致的词汇进行概念描述(Briñol et al., 2015)。(3)相比对象匹配和词汇描述的内隐测量手段, 量表测量是一种外显的、反省式测量, 直接询问被试对于某种概念/情景的感知。根据这3种任务, 我们预测相比单一支付渠道, 多个支付渠道情境会被认为与商业化对象更加匹配、被描述得更加商业化、被直接感知更加商业。

实验采用单因素2水平(支付渠道数量:一个vs.多个)组间设计。55名在校大学生参加了该项实验, 剔除漏填信息的1份问卷, 剩余54份有效问卷(= 22.09岁,= 2.10岁; 女性59.3%)。

2.2 实验流程

被试进入实验后, 依次进行以下3个任务。

(1) “支付方式−网站类型”匹配任务。被试首先被告知以下展示的是某网站真实支付页面截图, 被试被随机分配看到支付渠道数量多个或一个, 其中多个支付渠道组包含4类支付(共23种支付渠道), 单一支付渠道组仅中国银行支付。然后, 被试分别猜测了该支付页面最有可能和最没有可能出自的网站。我们提供了4个选项:1 = “化学学报官网——学术期刊网站的投稿支付页面”, 2 = “交易猫官网——商业化手游交易网站的充值支付页面”, 3 = “中华儿慈会官网——慈善机构网站的捐款支付页面”, 4 = “途客圈官网——旅游规划网站的产品支付页面”。其中, “化学学报官网”和“中华儿慈会官网”为典型非商业化网站, 而“交易猫官网”和“途客圈官网”为两个典型的商业化网站(Guo, 2006; Hung, 2020; Kyung et al., 2017; Mai et al., 2019);

(2)词汇描述任务。被试首先试想“如果交易方支持多个(vs.单一)支付渠道”, 然后在16个备选词汇中选出4个词汇描绘自己对交易方感受。根据以往文献对商业化的定义(Briñol et al., 2015; Guo, 2006; Hung, 2020)以及考虑正负面特征, 16个词汇包括“商业化” 4组正/负面形容词(高效/浮躁, 增加营收/利用弱点牟利, 便利/急迫索取, 商业/利益)和“非商业化”的4组正/负面形容词(匠心/低效, 纯粹朴实/收入微薄, 慢节奏/不便, 传统/古板);

(3)量表测量任务。被试最后对“您身边展示多个(vs.单一)支付渠道的场景通常是商业化场景”进行认同程度打分(1 = “非常不认同”, 7 = “非常认同”)。

最后, 被试报告了年龄、月收入、性别的基本人口信息。

表1 预实验描述性结果

2.3 实验结果

实验的描述性结果见表1, 具体如下:(1)支付方式−网站类型匹配任务。卡方分析结果显示, 被试普遍认为多个支付(vs.单一支付)渠道的截图更有可能出自于商业化网站(χ(1) = 4.75,= 0.029), 更没有可能出自于非商业化网站(χ(1) = 7.42,= 0.006)。(2)词汇描述任务。将商业化词汇标记为“1”, 非商业化词汇标记为“−1”, 个人的词汇选择得分加总则得到一个商业化描述指标, 分数越高则代表商业化评价程度越高。以商业化描述指标为因变量, 2(多个支付vs.单一支付)的单因素方差分析表明, 相比采用单一支付的交易方, 采用多个支付的交易方会让被试感觉更加商业化,(1, 52) = 68.62,< 0.001, η= 0.57。(3)量表测量任务。我们采用直接询问的方式发现, 被试更倾向于认同展示多个支付(vs.单一支付)渠道是商业化场景,(1, 52) = 40.84,< 0.001, η= 0.44。

预实验通过3种测量手段确认了“多支付渠道=商业化”的朴素信念。另外, 支付方式−网站类型匹配任务的结果显示, 人们会直觉式认为多种支付与商业化网站、单一支付与非商业化网站形象一致(如加工迅速、流畅), 进一步佐证了本研究提出元认知推断的基础条件——在捐赠的非商业化情景中, 个体会对多种支付(vs.单一支付)渠道信息产生直觉的关注(如加工不流畅)。

3 实验1a:1、2、3、4个支付渠道对捐赠比例的影响

3.1 实验目的

实验1a旨在验证支付渠道数量对消费者真实捐赠行为的影响(假设1)。为了排除不同数量的多支付渠道的影响差异, 实验采用单因素4水平(支付渠道数量:1个 vs. 2个 vs. 3个vs. 4个)组间设计。为了使被试有足够的动力捐赠, 并且排除不同被试间经济差异导致的捐赠意愿差异, 本实验采取先给予被试相同数额金钱的奖励承诺, 再邀请其自愿捐赠部分该奖励的方式, 用捐赠比例衡量个体捐赠(Goenka & van Osselaer, 2019)。共377名在校大学生参与了本次实验。

3.2 实验流程

首先, 为了降低实验需求效应(demand effect;Goebel & Stewart, 1971), 我们要求被试完成一系列不相关的题目。问卷中穿插有注意力测试题, 并询问基本人口信息。填写完成后, 我们告知被试该实验已结束, 可获得2元的实验奖励。待被试提交问卷后, 我们在结束页面告知被试本研究团队参与了“大学生互助活动”, 并邀请他们用2元实验奖励的一部分献出一份爱心。他们被告知捐赠为自愿参与, 不影响实验的任何评价。被试随后观看“带瘫痪母亲上大学的男大学生”互助活动宣传海报, 海报内容呈现求助信息和支付信息。4个实验组的求助信息均相同(图2为实验材料图例), 仅支付信息部分标注的银行卡号数量存在差异(1个 vs. 2个 vs. 3个 vs. 4个)。根据已有研究(Falk et al., 2016; Thomas et al., 2011), 本实验以及后续的所有实验中的支付方式操纵均采用直观的视觉刺激方法。最后, 我们邀请被试自愿捐赠实验被试费用, 用滑动条(0%~ 100%)来表示愿意捐出的百分比(Goenka & van Osselaer, 2019), 并告知其可以从“ZUEL Marketing Group”公众号监督我们钱款的使用, 做后续跟进。数据收集完成后, 我们将此次被试的捐款真实地捐赠给与虚拟故事中情况类似的大学生, 并在公众号公示捐款动态。待实验完全结束后, 被试获得的被试费用为2元 × (1 – 捐赠比例)。

图2 实验1a实验材料图例(4个支付渠道组)

3.3 实验结果

筛选掉35份注意力测试错误和IP地址重复的答卷后, 得到342份有效问卷(= 22.59岁,= 3.16岁; 女性61.1%; 每组被试为72~103人)。采用 G*Power 3.1计算样本量的power值(Faul et al., 2009), 选择单因素方差分析, 当组数为4、效应量(f)为0.4、显著性水平为0.05时, 样本量为342的power值为0.99, 超过基本水平0.80, 剩余的有效问卷具有统计检验力。

以捐款比例为因变量(单位%), 单因素方差分析的结果发现支付渠道数量的主效应显著,(3, 338) = 2.99,= 0.031, η= 0.04。组间对比显示(图3), 相比单一支付渠道组(= 41.27,= 37.83), 两个支付渠道组(= 27.01,= 35.30;(1, 188) = 7.12,= 0.008, η= 0.01)、3个支付渠道组(= 29.88,= 31.93;(1, 173) = 4.36,= 0.038, η= 0.03)和4个支付渠道组(= 30.64,= 35.56;(1, 181) = 3.75,= 0.054, η= 0.05)的捐赠额度均更低, 且3个多种支付渠道组之间无显著差异(s < 0.44,s > 0.510)。该结果表明, 多个支付渠道(vs.单一支付渠道)会对捐赠金额具有负面作用, 假设1得到支持。

图3 支付渠道数量对捐赠比例的影响(实验1a)

3.4 实验讨论

实验1a初步验证了假设1, 即相比单一支付渠道, 多个支付渠道的捐赠信息导致的捐赠比例更低。然而实验1a有所不足:第一, 支付渠道只选择银行卡, 没有涉及不同类型的支付选择。第二, 实验1a结果无法说明是单一支付渠道的积极作用, 还是多个支付渠道的负面作用。因此, 实验1b将弥补以上两点不足, 改善实验设计, 并进一步初步验证感知商业化的元认知推断机制。

4 实验1b:重复验证主效应

4.1 实验目的

实验1b的目的在于进一步检验支付渠道数量对捐赠意愿的影响(假设1), 并验证感知商业化的中介作用(假设2a)。实验设计上主要进行以下改动:(1)与实验1a采用的银行卡号支付不同, 实验1b采用多个性质不同的支付渠道同时呈现的方式。为了排除不同支付渠道可能带来的差异, 我们设计了3个不同的单一支付渠道组, 分别为翼支付、支付宝支付、中国银行支付。由于实验1a已经排除了不同数量多支付渠道的影响差异, 本实验将多个支付渠道组设计为3种单一支付渠道选择的加总; (2)增加代表基准线的控制组——无支付组, 检验支付渠道数量效应是来源于单一支付渠道的积极作用, 还是多个支付渠道的负面作用。因此, 实验1b采用单因素5水平(支付渠道数量:无支付vs.翼支付vs.支付宝vs.中国银行vs. 3种支付)被试间设计, 共招募323名在校大学生参与本次实验。

4.2 实验流程

被试被随机分配到5个组中, 首先阅读实验引导语。为了增加刺激材料的真实性, 我们在引导语中将实验材料称为“公众号截图”, 并告知被试这是一则真实捐赠案例。随后, 被试阅读一则题为“筹款——拉一把失明边缘的女孩!”的公众号内容截图, 内容涵盖了捐赠信息和支付信息两部分, 要求阅读至少20秒。捐赠信息部分各组均相同(图4为实验材料图例), 仅支付信息不同。支付渠道的设计采用二维码的视觉刺激形式(无支付vs.翼支付vs.支付宝vs.中国银行vs. 3种支付)。

随后, 被试汇报了捐赠意愿, 包括3条测项(如“请问您对截图中苗苗的捐赠意愿为?”; 1 = “非常不愿意”, 7 = “非常愿意”, α = 0.90;Savary et al., 2015)。接着被试评价了感知商业化, 包括两条测项(如“您认为此个人求助活动是真正善意, 不掺杂其他商业化目的”; 1 = “非常不认同”, 7 = “非常认同”;= 0.72,< 0.001)。已有研究指出情绪唤起和自我效能是影响个体捐赠的关键路径(陈斯允等, 2019), 为了排除其替代性解释, 我们还测量了被试的情绪唤起(1 = “您现在情绪非常差/伤心/消极”, 7 = “您现在情绪非常好/开心/积极”; α = 0.78; Smith & Schwarz, 2012; Wan et al., 2017)和自我效能(如“您对自己实现本次捐赠的目的很有信心”; 1 = “非常不认同”, 7 = “非常认同”;= 0.68,< 0.001; Mukhopadhyay & Johar, 2005)。此外, 考虑到多支付渠道(vs.单一支付渠道)可能带来便利性的感知, 我们测量了被试的感知便利性(如“您觉得截图中的捐赠渠道很便利”; 1 = “非常不认同”, 7 = “非常认同”;= 0.69,< 0.001; de Kerviler et al., 2016), 以排除其可能的替代性解释。作为个体差异的控制变量, 被试汇报了捐赠经历(从1 = “从未有过捐赠经历, 并且未来不打算尝试”, 5 = “有过较多捐赠经历[5次]以上), 会定期捐赠”这5个选项中进行单项选择), 并描述自身与捐赠信息中的苗苗是否有相似生活经历(从1 = “无”、2 = “在童年时有相似的家庭贫困经历”、3 = “有相似的失明经历”、4 = “有感知到其他相似经历”这4个选项中进行多项选择)。最后, 被试报告了基本人口信息且猜测了实验目的。

图4 实验1b实验材料图例(3种支付渠道组)

4.3 实验结果

所有被试均未猜出实验目的。剔除注意力测试未通过和IP地址重复的28份问卷后, 得到295份有效问卷(= 24.62岁,= 5.45岁; 女性62.4%; 每组被试为52~64人)。选择G*Power 3.1 (Faul et al., 2009)的单因素方差分析, 当组数为5、效应量(f)为0.4、显著性水平为0.05时, 样本量为295的power值大于0.99, 超过基本水平0.80, 剩余的有效问卷具有统计检验力。

主效应。将捐赠意愿作为因变量, 单因素方差分析结果发现支付渠道数量的主效应显著,(4, 290) = 3.35,= 0.011, η= 0.04。组间对比显示(图5), 3种支付渠道组的被试(= 4.91,= 1.20)捐赠意愿均低于单一支付渠道组A-翼支付组(= 5.70,= 1.04;(1, 114) = 14.43,< 0.001, η= 0.11)、单一支付渠道组B-支付宝组(= 5.44,= 1.36;(1, 114) = 4.81,= 0.030, η=0.04)、单一支付渠道组C-中国银行支付组(= 5.36,= 1.06;(1, 107) = 4.27,= 0.041, η= 0.04)。同时, 相比控制组(= 5.36,= 1.14), 3个单一支付渠道组与之无显著差异(s < 3.01,s > 0.09), 而多个支付渠道组的捐赠意愿显著低于控制组,(1, 108) = 4.02,= 0.048, η= 0.04。该结果表明, 单一支付渠道和多个支付渠道的捐赠意愿差异的原因是多个支付渠道降低了人们的普遍捐赠意愿, 进一步阐明假设1。

图5 支付渠道数量对捐赠意愿的影响(实验1b)

感知商业化中介分析。接下来, 为了检验感知商业化的元认知推断过程, 本研究采用 Preacher和Hayes (2008)的中介分析模型(Model 4, Bootstrapping 5000次), 对假设2a提出的感知商业化中介作用进行了检验, 如图6所示。将支付方式数量转为虚拟变量(1 = 3种支付选择, 0 = 单一支付选择), 结果发现感知商业化在支付方式数量对捐赠意愿的影响中中介作用显著(非直接路径效应= −0.579,= 0.149, 95% CI: [−0.880, −0.291])。

控制因素和替代性解释。对于捐赠经历和个人经历相似性的控制因素, 5组被试无显著差异(捐赠经历:(4, 290) = 1.11,= 0.350; 个人生活经历:(4, 290) = 1.75,= 0.140)。另外, 5组被试的情绪唤起((4, 290) = 1.05,= 0.382)、自我效能((4, 290) = 0.94,= 0.439)和感知便利性((4, 290) = 0.715,= 0.582)均无显著差异。虽然感知商业化与情绪唤起(= −0.31,< 0.001)、自我效能(= −0.68,< 0.001)、感知便利性(= −0.54,< 0.001)之间均存在相关性, 但3个变量均不能替代感知商业化成为中介变量(情绪唤起:非直接路径效应 = 0.022,= 0.065, 95% CI: [−0.107, 0.154]; 自我效能:非直接路径效应 = −0.180,= 0.113, 95% CI: [−0.402, 0.038]; 感知便利性:非直接路径效应 = −0.119,= 0.077, 95% CI: [−0.280, 0.024])。将以上变量作为协变量, 捐赠意愿的主效应仍成立((4, 285) = 2.66,= 0.033, η= 0.036)。

图6 Bootstrapping 中介分析(实验1b)

4.4 实验讨论

实验1b重复验证了捐赠中支付渠道数量的效应, 并明晰该效应来源于多个支付渠道的负面作用。本实验初步检验了元认知推断过程, 验证感知商业化在支付渠道数量效应中发挥的中介作用, 排除了情绪唤起、自我效能和感知便利的替代性解释。

5 实验2:当支付对象为个人vs.组织

5.1 实验目的

实验1a和1b对支付渠道数量效应进行了验证, 但在这两个实验中, 我们均将捐赠对象描述为个人, 并没有涉及到募捐平台。本研究的逻辑主线是:多个(vs.单一)支付渠道的感知商业化程度更高, 进而引起人们的道德怀疑, 最后弱化捐赠。有人可能质疑, 当支付对象为募捐平台时, 感知商业化可能成为一个组织的合理特征(Brown, 2018), 因此支付对象(组织vs.个人)可能影响支付渠道数量效应。然而, 已有研究表明, 对于慈善或非营利组织, 商业化性质仍可能具有负面道德联想(Guo, 2006; Hung, 2020; Lee et al., 2017)。因此, 实验2拟厘清支付对象为个人(受赠人)或组织(募捐平台)对支付渠道数量效应的影响差异, 并推测:由于“慈善”所体现的正面道德与“商业化”感知相悖, 无论支付对象是组织还是个人, 支付渠道数量效应仍然成立。本实验为2(支付渠道数量:1个 vs. 4个) × 2(支付对象:个人vs.组织)组间因子设计, 共319名在校大学生参与了本次实验。

5.2 实验设计与流程

与实验1a类似, 为了避免需求效应并寻求合适理由给予被试一笔钱款, 我们首先要求被试完成一系列不相关的题目, 其中穿插注意力测试题, 并记录人口信息。紧接着, 被试被告知实验结束, 可以获得2元实验奖励。待被试提交问卷后, 我们在结束页面告知被试本研究团队参与了“宝贝回家之万家团圆项目”公益活动, 邀请其用2元实验奖励的一部分献出一份爱心。被试被告知捐赠为自愿参与, 不影响实验的任何评价。被试随后观看“宝贝回家之万家团圆项目”宣传海报, 海报呈现了求助信息和支付信息两部分。与实验1a材料类似, 求助信息部分讲述了一位失独贫困母亲的经历, 支付信息部分展示了收款人(失独母亲本人vs.中华少年儿童慈善救助基金会)和银行卡号数量(1个 vs. 4个)。最后, 我们呼吁参与者将部分被试奖励进行捐赠, 让被试用滑动条(0%~100%)来表示愿意将被试奖励捐出的百分比, 并告知其可以从“ZUEL Marketing Group”公众号监督我们钱款的使用, 做后续跟进。数据收集完成后, 我们将所有被试捐款统一捐赠给宝贝回家公益项目, 并在公众号首页向被试回馈捐款动态。待实验完全完成后, 被试获得的真实被试费用为2元 × (1 – 捐赠比例)。

5.3 实验结果

筛选掉21份IP地址重复和注意力测试未通过的问卷, 共得到298份有效问卷(= 23.31岁,= 4.01岁; 女性55.2%; 每组被试为68~84人)。选择 G*Power 3.1 (Faul et al., 2009)的双因素方差分析, 当组数为4、自由度为1、效应量(f)为0.4、显著性水平为0.05时, 样本量为298份的power值大于0.99, 超过基本水平0.80, 剩余的有效问卷具有统计检验力。

捐赠比例作为因变量(单位%), 2(支付渠道数量) × 2(支付对象)的双因素方差分析显示:支付渠道数量的主效应显著((1, 294) = 14.19,< 0.001, η= 0.05), 支付对象的主效应((1, 294) = 1.07,= 0.302)和两者的交互作用((1, 294) < 1,= 0.988)均不显著。进一步的组间对比表明(图7), 支付对象为个人时, 多个支付渠道捐赠比例低于单一支付渠道(= 18.40,= 24.22 vs.= 30.96,= 33.53;(1, 159) = 7.31,= 0.008, η= 0.04), 该结论同样适用于支付对象为组织时(= 15.01,= 20.93 vs.= 27.48,= 32.69;(1, 135) = 7.04,= 0.009, η= 0.05)。

图7 支付渠道数量和支付对象对捐赠比例的交互作用(实验2)

5.4 实验讨论

实验2考察了支付对象为个人(受赠人)或组织(募捐平台)对支付渠道数量效应的影响差异, 即无论是个人求助还是平台募捐, 消费者面对多个支付渠道的捐赠意愿都会低于面对单一支付渠道。另外, 支付对象(组织vs.个人)存在数值上的差异(虽然不显著), 即相比个人, 人们在支付为组织时捐赠意愿更低(= 24.96,= 30.02 vs.= 21.29,= 28.10)。该结果与对组织道德判断的研究结果一致, 即人们会对组织(vs.个人)更容易产生道德怀疑(Jago & Pfeffer, 2019)。本实验结果进一步稳健了支付渠道数量效应, 使结论的应用情境更加广泛。

6 实验3:感知商业化和道德怀疑的链式中介作用

6.1 实验目的

实验3旨在检验假设2, 即感知商业化和怀疑的连续中介支付渠道数量对个体捐赠的影响, 从而完整呈现本研究提出的元认知推断过程。为了增加实验结果的普适性, 实验3在实验设计方面进行了如下改动:(1)更换实验材料, 选用贫困男性老人为捐赠背景; (2)根据实验2的结论, 将支付对象设定为募捐平台——“中华社会福利基金会”, 并将多支付渠道数量设计为5个; (3)支付渠道采用银联、支付宝等图标进行视觉刺激; (4)通过回忆题项, 对支付渠道数量进行操纵检验。本实验为3(支付渠道数量:无支付 vs. 1个 vs. 5个)组间因子设计, 共154名在校大学生参与了本次实验。

6.2 实验流程

被试被随机分配到3个实验组中, 观看一则捐赠网页截图, 截图的捐款号召中说明“每2元的关爱就是王维华爷爷的一顿饭!”。在单一支付渠道组和多个支付渠道组中, 网页截图呈现了求助信息和支付信息两部分。求助信息部分均相同(图8为实验材料图例), 支付信息部分展示了捐赠渠道数量(1个[银联支付] vs. 5个[银联支付、支付宝、财付通、百度钱包、快捷通])。在控制组中, 网页截图仅呈现求助信息, 没有支付信息。15秒观看时间结束后, 被试被要求想象自己正真实面对这个捐赠情境, 可以通过“捐款渠道”按钮进入捐款页面, 询问其是否愿意捐赠。模拟真实捐款页面, 选择“愿意捐款”的被试将继续选择愿意捐赠2元的份数。选择“不愿意捐款”的被试将直接进行后续量表测量。随后, 所有被试汇报了捐赠意愿(α = 0.90), 测量问项与实验1b一致。接着我们测量了被试的感知商业化, 包括5条测项(如“您认为该慈善活动是出于纯粹的善意”; α = 0.79; Guo, 2006; Hung, 2020), 以及道德怀疑, 包括3条测项(如“您对此慈善活动存在疑虑”; 1 = “非常不认同”, 7 = “非常认同”; α = 0.72)。为了排除替代性解释, 我们还测量了被试的情绪唤起(α = 0.84)和感知便利性(= 0.59,< 0.001), 测项与实验1b一致。最后, 被试对支付渠道数量进行了回忆, 然后报告了基本人口信息且猜测实验目的。

图8 实验3实验材料图例(5个支付渠道组)

6.3 实验结果

操纵检验。所有被试均未猜出本实验目的。剔除IP地址重复和注意力测试回答错误的14份答卷, 最终得到140份有效问卷(= 21.74岁,= 2.56岁; 女性71.4%; 每组人数分布在42~51人之间)。选择G*Power 3.1 (Faul et al., 2009)的单因素方差分析, 当组数为3、效应量(f)为 0.4、显著性水平为 0.05 时, 样本量为140的power值为 0.99, 超过基本水平 0.80, 具有统计检验力。作为支付渠道数量效应的操纵检验, 多个支付组有88.1% (37/42)被试回忆正确, 单一支付组中有76.5% (39/51)被试回忆正确。两组被试的回忆准确率无显著差异, χ(1) = 2.08,= 0.149。该结果既表明两组间的支付渠道数量的可及性无显著差异, 也说明两组被试的涉入度无差异。

主效应。从是否愿意角度, 相比单一支付组(80.4%, 41/51), 多个支付组(71.4%, 30/42)愿意捐赠的比例更低, 但差异并不显著(χ(1) = 1.03,= 0.311)。而对于捐献金额, 在愿意捐赠的被试中, 我们首先用K-S检验得到捐赠金额明显偏离正态分布(= 0.27,< 0.001), 因此在接下来的分析中我们先将捐赠金额做取对数处理, 然后单因素方差分析得出多个支付组被试拟捐出金额低于单一支付组(= 0.81,= 0.42 vs.= 0.99,= 0.39),(1, 69) = 3.45,= 0.068, η= 0.05。

以捐赠意愿为因变量, 单因素方差分析结果发现支付方式数量的主效应显著,(2, 137) = 4.53,= 0.012, η= 0.06。组间对比显示, 多个支付渠道组被试(= 4.47,= 1.18)的捐赠意愿显著低于单一支付渠道组(= 5.10,= 1.32;(1, 91) = 5.89,= 0.017, η= 0.06)和控制组(= 5.14,= 1.01;(1, 87) = 8.46,= 0.005, η= 0.09), 而单一支付渠道组和控制组之间无显著差异,(1, 96) = 0.02,= 0.876。该结论进一步证实, 支付渠道数量效应是由于多个支付渠道抑制了个体的捐赠意愿。

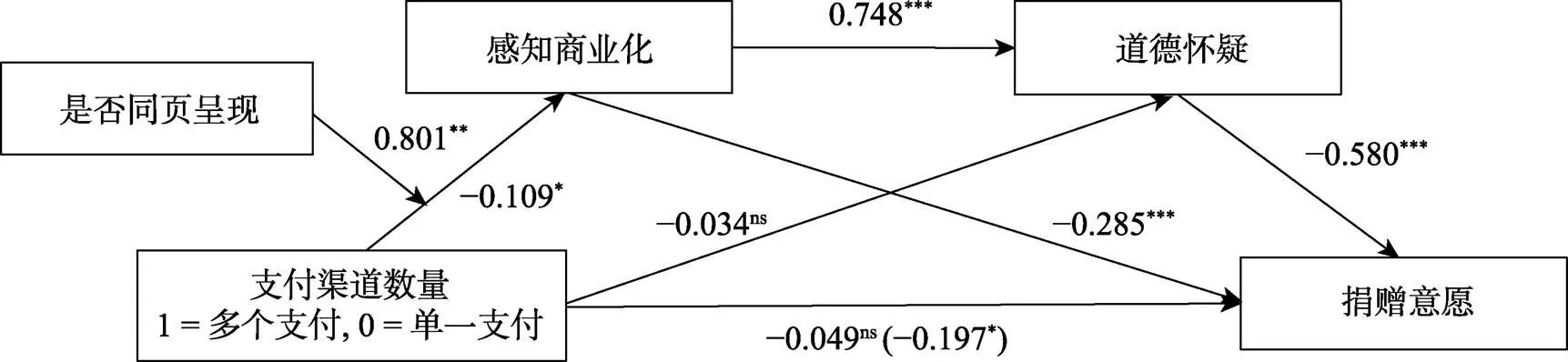

感知商业化和道德怀疑的中介作用。接下来, 我们仅选择有支付方式的两组, 将支付渠道数量转为虚拟变量(1=多个支付渠道, 0=单一支付渠道), 使用中介检验模型(Model 6, Bootstrapping 5000次; Preacher & Hayes, 2008)对假设 2 提出的感知商业化和道德怀疑的连续中介作用进行了验证。回归结果显示, 加入连续中介变量后, 支付渠道数量对捐赠意愿原本显著的回归系数(β = −0.636,= 0.262,= 0.017)不再显著(β = −0.091,= 0.190,= 0.634), 且连续中介效应整体显著(支付渠道数量→感知商业化→道德怀疑→捐赠意愿; 非直接路径效应 = −0.171,= 0.068, 95% CI: [−0.318, −0.047]), 具体路径系数见图9。由此得出, 多个支付渠道(vs.单一支付渠道)提升感知商业化, 进而引起更高的道德怀疑, 最后弱化捐赠意愿, 假设2得证。

替代性解释。3组被试的情绪唤起((2, 137) = 1.63,= 0.200)和感知便利性((2, 137) = 0.91,= 0.405)均无显著差异。并且, 仅选择多个支付和单一支付两组, 虽然感知商业化与情绪唤起(= −0.27,= 0.008)和感知便利性(= −0.47,< 0.001)之间存在相关性, 但两个变量不能替代感知商业化成为中介变量(情绪唤起:非直接路径效应 = 0.154,= 0.097, 95% CI: [−0.003, 0.371]; 感知便利性:非直接路径效应 = −0.014,= 0.135, 95% CI: [−0.285, 0.259])。将以上变量作为协变量, 捐赠意愿的主效应仍成立((2, 135) = 6.93,= 0.001, η= 0.093)。

6.4 实验讨论

实验3在实验2的基础上将支付对象更换为组织, 采用模拟捐赠金额的方式再次验证了支付渠道数量效应。更重要的是, 实验3证实感知商业化和道德怀疑的连续中介作用(假设2), 多个支付渠道(vs.单一支付渠道)会使得被试产生商业化感知, 进而引起道德怀疑, 最后弱化捐赠意愿。

图9 Bootstrapping中介分析(实验3)

7 田野实验4:启动“多支付渠道=商业化”朴素信念的可诊断性

7.1 实验目的

实验4包括两个目的:(1)验证可诊断性的边界作用, 即只有在“多支付渠道=商业化”朴素信念具有高可诊断性时, 个体才会应用它进行元认知推断(Deval et al., 2013), 进而导致支付渠道数量效应的产生。根据已有研究方法(如Wan et al., 2017), 本实验运用阈上方式操纵个体元认知推断过程中所应用的朴素信念, 在高可诊断性组中被试将被强化“多支付渠道”和“商业化”的联系, 而在低可诊断性组中被试将被弱化“多支付渠道”和“商业化”的联系。(2)设计田野实验情景, 引发被试产生真实扫码的支付行为(4个二维码vs.1个二维码), 测量真实捐赠行为。实验4为2(支付渠道数量:多个vs.单一) × 2(朴素信念可诊断性:高[“多支付渠道=商业化”] vs.低[“多支付渠道≠商业化”])组间因子设计, 共招募175名在校大学生参与本次田野实验。

7.2 实验流程

被试被随机分配到4个组中, 被告知参加一个心理实验。心理实验包括3个组句任务与一个段落任务, 启动不同的朴素信念(“多支付渠道=商业化” vs. “多支付渠道≠商业化”)。在“多支付渠道=商业化”的高可诊断性组, 其中一个组句任务要求被试将“多个, 商业, 支付渠道, 交易, 牟利”组成一个连贯的句子, 段落任务为给“多支付渠道=商业化”段落提出3个支撑论点/例子。对应地, 在“多支付渠道≠商业化”的低可诊断性组中, 其中一个组句任务材料为“多个, 贫困, 支付渠道, 帮助, 善良”, 段落任务为给“多支付渠道≠商业化”段落提出3个支撑论点/例子。另外两个组句任务在两组中均相同且与支付渠道无关, 以避免被试猜测实验目的。为了提高可信度, 段落任务的材料被描述为来自《新华文摘》的一段话。为了检验可诊断性是否操纵成功, 被试最后回答了对多个支付渠道的非商业化感知(“善意的”、“具有社会责任感的”;= 0.754,< 0.001)和商业化感知(“商业化的”、“牟利的”;= 0.757,< 0.001; 1 = “非常不认同”, 7 = “非常认同”), 并汇报了基本人口信息。

所有题目完成后, 被试被告知实验结束, 立刻收到微信即时到账的实验报酬5元。在被试离开实验室时(未处于实验环境), 另一位实验助手告知被试实验室正在为名为“绿色蔷薇”的女性工人帮扶组织进行募捐活动(真实募捐活动, 已获得组织负责人的活动授权), 随即给被试讲述“绿色蔷薇女工组织”的公益活动范围, 向其展示求助信息并邀请被试自愿捐赠。支付信息(捐赠二维码:4个vs. 1个)与求助信息在同页呈现。被试自愿选择扫码捐款或离开, 并被告知可以从“ZUEL Marketing Group”公众号监督我们钱款的使用, 做后续跟进。

7.3 实验结果

操纵检验。所有被试均未猜出实验目的。我们剔除了2份未完成启动问卷的被试数据, 剩余173名被试(= 20.12岁,= 1.00岁; 女性70.5%; 每组被试为41~50人)。选择G*Power 3.1 (Faul et al., 2009)的双因素方差分析, 当组数为4、自由度为1、效应量(f)为0.4、显著性水平为 0.05时, 样本量为173份的power值大于0.99, 超过基本水平0.80, 说明有效问卷具有统计检验力。

作为朴素信念的操纵检验, 相比“多支付渠道≠商业化”组, “多支付渠道=商业化”组的商业化得分更高(= 5.70,= 1.20 vs.= 4.36,= 1.68;(1, 171) = 37.13,< 0.001, η= 0.18), 且非商业化得分更低(= 4.81,= 1.19 vs.= 5.64,= 1.25;(1, 171) = 19.90,< 0.001, η= 0.10)。因此, 朴素信念可诊断性的启动成功。

捐赠金额。根据Aguinis等(2013)对于极端值处理的建议, 我们首先剔除捐赠金额过大(≥50)导致组内方差过高的两位被试数据(剔除前= 11.71,< 4.70)。以剩余的171位被试捐赠金额为因变量, 我们进行2(支付渠道数量) × 2(可诊断性)双因素方差分析。结果显示:支付渠道数量的主效应((1, 167) = 3.50,= 0.063, η= 0.02)和可诊断性的主效应((1, 167) = 3.31,= 0.071)均边际显著, 但二者的交互作用不显著,(1, 167) = 0.11,= 0.744。进一步组间对比表明(图10), 在高可诊断性(即被启动“多支付渠道=商业化”朴素信念)组中, 多个支付渠道(= 3.37,= 3.54)比单一支付渠道(= 4.95,= 4.32)的捐赠意愿更低,(1, 89) = 3.69,= 0.058, η= 0.04。然而, 在低可诊断性(即被启动“多支付渠道≠商业化”)组中, 不同支付渠道数量组的捐赠意愿差异不显著(= 6.59,= 7.07 vs.= 4.51,= 4.70),(1, 78) = 2.44,= 0.123。该结果表明, 在“多支付渠道=商业化”的朴素信念下, 个体无论面对单一支付渠道还是多个支付渠道, 都会比其他朴素信念下捐赠更少。且只有在“多支付渠道=商业化”朴素信念可诊断时, 支付渠道数量效应才会发生, 由此验证了朴素信念可诊断性的边界作用。

图10 可诊断性的边界作用(实验4)

7.4 实验讨论

实验4通过田野实验测量了个体的真实捐赠行为, 并操纵朴素信念验证了可诊断性的边界作用,支持了假设3。“多支付渠道=商业化” (vs. “多支付渠道≠商业化”)的朴素信念会减少个体捐赠, 尤其是个体面对多个(vs.单一)支付渠道时。但是, 实验4并没有完整呈现可诊断性作为调节的情况下的支付渠道数量效应的元认知推断机制, 且朴素信念的可诊断性具有多种操纵方法(Schwarz, 2004)。实验5将继续弥补以上问题。

8 实验5:朴素信念可诊断性的客观操纵

8.1 实验目的

实验5的目的有两个:(1)采用客观的是否分页, 更换“多支付渠道=商业化”朴素信念可诊断性的操纵方法。我们将可诊断性的操作化定义为支付信息与求助信息是否同时出现, 且同时出现为高可诊断性情况, 不同时出现则为低可诊断性情况。其原因在于当支付渠道与求助信息不同时呈现(即分页呈现)时, 个体将无法应用“多支付渠道=商业化”朴素信念进行反思或解读, 从而朴素信念判断可用性降低。(2)实验5测量感知商业化和道德判断, 完整呈现在可诊断性调节的情况下的支付渠道数量效应的机制。实验5为2(支付渠道数量:多个vs.单一) × 2(朴素信念可诊断性:高[支付和求助同页呈现] vs.低[支付和求助分页呈现])组间因子设计, 共招募243名在校大学生参与本次实验。

8.2 实验流程

被试被随机分配到4个组中, 首先阅读实验引导语。为了增加刺激材料的真实性, 我们在引导语中将实验材料介绍为“截图自中华思源工程扶贫基金会官网的真实捐赠号召, 完整材料共三页”, 实验材料背景故事选用“帮助贫困山区女孩购买每周上学车票”。第一页实验材料为捐款项目标题, 第二页为求助信息, 第三页为表示感谢的结尾页。在高可诊断性组中, 单一支付渠道(多个支付渠道)组在第二页的求助信息下方呈现一个银联支付图标(支付宝、银联支付、苹果支付、QQ钱包四种支付图标)。而在低可诊断性组中, 支付渠道信息呈现于第三页结尾页的基金图标下方。

然后, 被试自主翻页阅览实验材料。为了保证每组阅读时间相等, 我们将第二页求助信息最短阅览时间设置为15秒, 第三页结尾页最短阅览时间设置为7秒。随后, 被试依次汇报捐赠意愿(α = 0.87)、感知商业化(α = 0.79)和道德怀疑(α = 0.90), 测项类似实验3。为了排除多个(vs.单一)支付渠道引起的认知负荷可能解释本研究结论, 被试还汇报了认知载荷(两条测项, 如“您认为回忆本次捐赠信息有多困难?”; Wu et al., 2019;= 0.85,< 0.001)。作为控制变量, 被试还汇报了对捐赠行为的认同程度(“您对捐款这一行为本身的认同程度是?”)。实验结束后, 被试回忆了海报中提到的捐款款项会到谁的账户以及求助信息中有几种支付方式, 然后报告了基本人口信息且猜测实验目的。

8.3 实验结果

所有被试均未猜出本实验目的。剔除IP地址重复及注意力测试未通过的19份答卷后, 最终得到224份有效问卷(= 24.12岁,= 5.03岁; 女性47.8%; 每组被试为55~58人)。选择G*Power 3.1 (Faul et al., 2009)的双因素方差分析, 当组数为4、自由度为1、效应量(f)为0.4、显著性水平为 0.05时, 样本量为224份的power值大于0.99, 超过基本水平0.80, 说明有效问卷具有统计检验力。

主效应。以捐赠意愿为因变量, 2(支付渠道数量) × 2(可诊断性)的双因素方差分析显示:支付渠道数量的主效应((1, 220) = 3.09,= 0.080, η= 0.01)及二者的交互作用((1, 220) = 8.90,= 0.003, η= 0.04)均显著, 而可诊断性的主效应并不显著,(1, 220) = 0.636,= 0.426。进一步的组间对比表明(图11), 在高可诊断性(即支付信息与求助信息同页呈现)时, 多个支付渠道(= 5.49,= 1.40)比单一支付渠道(= 6.14,= 0.75)的捐赠意愿更低,(1, 109) = 9.27,= 0.003, η= 0.08。在低可诊断性(即支付信息与求助信息分页呈现)时, 不同支付渠道数量组的捐赠意愿差异不显著(= 5.84,= 0.94 vs.= 6.01,= 0.89),(1, 111) = 0.94,= 0.334。该结果表明, 只有当支付信息与捐赠信息同时呈现时, 支付渠道数量效应才会发生。

图11 可诊断性的调节作用(实验5)

被调节的中介分析。接下来, 本研究采用Preacher和Hayes (2008)的被调节的中介模型(Model 83, Bootstrapping 5000次), 对假设2提出的感知商业化和道德怀疑的连续中介作用及假设3提出的调节作用进行了检验。将支付渠道数量(1 = 多支付渠道, 0 = 单一支付渠道)作为自变量, 支付信息可诊断性(1 = 高可诊断性[同时呈现], 0 = 低可诊断性[不同时呈现])作为调节变量, 感知商业化和道德怀疑为连续中介。结果显示, 支付信息是否同时出现的被调节的中介效应显著(效应 = −0.348,= 0.148, 95% CI: [−0.670, −0.086])。具体而言, 在支付信息具有高可诊断性(即支付信息和求助信息同时呈现)时, 感知商业化和道德怀疑的连续中介效应显著(非直接路径效应 = −0.300,= 0.112, 95% CI: [−0.541, −0.104]); 而当支付信息具有低可诊断性(即支付信息和求助信息不同时呈现)时, 连续中介效应不显著(非直接路径效应 = 0.047,= 0.087, 95% CI: [−0.123, 0.226])。具体路径系数见图12。

控制变量和替代性解释。4组被试对捐款本身的认同程度((3, 220) = 0.74,= 0.529)和认知载荷((3, 220) = 1.34,= 0.263)均无显著差异。为了排除认知载荷的替代性解释, 被调节的中介分析(Model 7)结果表明, 认知载荷在高可诊断性情况(非直接路径效应 = 0.034,= 0.030, 95% CI: [−0.018, 0.101])和低可诊断性情况(非直接路径效应 = −0.023,= 0.028, 95% CI: [−0.088, 0.023])下的间接效应均不显著。将两个变量作为协变量, 2(支付渠道数量) × 2(可诊断性)双因素方差分析结果保持效应不变(交互效应:(1, 218) = 3.39,= 0.019, η= 0.05)。

8.4 实验讨论

实验5验证了可诊断性的调节作用以及感知商业化和道德怀疑的连续中介作用, 支持了假设2和3。仅在朴素信念具有高可诊断性(即支付信息和求助信息同时呈现)时, 多个(vs.单一)支付渠道会使得被试产生感知商业化的元认知推断, 进而引起道德怀疑并弱化捐赠意愿。然而, 当朴素信念的可诊断性低(即支付信息和求助信息不同时呈现)时, 支付渠道信息则不会引起感知商业化的元认知推断过程, 因此不会对捐赠意愿产生作用。由此, 可诊断性的调节作用从侧面再一次证实了感知商业化的元认知推断过程。

9 单文章元分析:稳健性检验

现实中的捐赠情境多种多样, 虽然本研究实验尽可能地丰富捐赠情景和支付情景, 但6个实验和1个预实验能涵盖的捐赠案例与支付渠道类型仍是有限的。单文章元分析(single-paper meta-analysis)是近年来国外学者常用的稳健性检验方法(如Zane et al., 2020), 能够有效对文章中的多项实验进行独立检验, 并综合得出一般性结论, 确保实验结果有更高的可重复性(McShane & Böckenholt, 2017)。因此, 我们按照McShane和Böckenholt (2017)提出的步骤对已有本文实验进行了一个单文章元分析。首先, 我们总结了本研究6个实验的结果, 见表2。为了方便回顾, 表中还汇总了实验的基本信息(如操纵、测量)。依循单文章元分析的基本流程, 由于实验测量的单位不一致, 分析中我们采用了标准化后的数值。单文章元分析结果表明, 控制组的预测值为0.14 (= 0.10), 单一支付渠道组的预测值为0.17 (= 0.05), 多个支付渠道组的预测值为−0.23 (= 0.05)。单一支付和多种支付的对比差异预测值为0.39 (= 0.06), 效应的95%置信区间为(0.283, 0.507), 置信区间未跨过0, 说明本研究的效应稳健。

图12 Bootstrapping中介分析(实验5)

表2 单文章元分析结果总结

注:(1)实验1a中存在3个多个支付渠道组(2个支付渠道组、3个支付渠道组和4个支付渠道组), 我们将其合为一个组; (2)实验1b中存在3个单一支付组(中国银行卡支付、支付宝支付和翼支付), 我们将其合为一个组; (3)实验2中单一支付渠道组包括个人支付对象组和组织支付对象两组, 4个支付渠道组包括个人支付对象组和组织支付对象两组; (4)实验4和5中, 由于支付渠道效应仅在高可诊断性组中发生, 我们均仅采用单一支付渠道×高可诊断性组和多个支付渠道×高可诊断性组两组。

10 总体讨论

本文验证了支付渠道数量(多个vs. 单一)因素对个体捐赠的影响, 及其心理机制和边界变量。研究共进行了1个预实验、6个层层递进的实验和1个单文章元分析, 通过更换求助信息背景、页面类型、支付渠道(包括银联支付、支付宝支付、财付通支付等)、支付渠道视觉刺激类型等设计, 揭示了支付渠道的数量效应。本研究发现相比单一支付渠道, 多个支付渠道会抑制捐赠意愿。原因在于, 个体会对多个(vs.单一)支付渠道的捐赠信息产生感知商业化的元认知推断, 进而引发道德怀疑, 最后降低捐赠意愿。此外, 朴素信念的可诊断性调节该效应。当支付信息的可诊断性低时, 个体较难产生感知商业化的元认知推断过程, 从而弱化多个(vs.单一)支付渠道对个体捐赠的负面作用。最后, 实验还依次排除了多种支付数量、支付类型和支付对象的可能内生作用, 控制了个人经历、捐赠经历和捐赠认同的差异, 剔除了情绪唤起、自我效能、感知便利性和认知载荷的替代性解释。总体来看, 研究结论不仅丰富了现有理论文献, 也为慈善捐赠、个人求助、企业善因营销等实验提供了有益参考。

10.1 理论意义

首先, 本研究拓宽了慈善捐赠和道德判断影响因素的考虑范畴。在以往的研究中, 学者们往往致力于探寻“助推”捐赠意愿的因素, 例如将捐赠参考价格表述为享乐产品(Savary et al., 2015)、提高慈善组织权威性(Alhidari et al., 2018)等, 都被证实能够提升捐赠意愿。但是“抑制”捐赠意愿的因素——实现消费者捐赠的绊脚石——常被忽视。借鉴数量相关研究(如冉雅璇等, 2017, 2020), 本研究首次提出捐赠中的支付渠道数量(多个vs. 单一)是降低捐赠意愿的重要因素之一, 从而启发未来研究在考察“个体捐赠意愿为何减少”这一问题时, 将支付渠道作为重要的前因变量纳入理论框架的整体考虑中。同时, 本研究提出支付渠道数量对捐赠意愿的负面影响来自于消费者的负面道德推断。学者们针对负面道德推断的来源有诸多探讨, 比如人们会从一个人的高能力中推断其有较低的责任感和付出精神(Galperin et al., 2020), 又如人们会因为他人微笑过小而推断其不够真诚(Cheng et al., 2020), 本研究所提出的“支付渠道数量”因素丰富了道德判断影响因素的考量范围。

其次, 本研究探讨了支付渠道数量对消费者捐赠意愿的作用效应, 推进了支付渠道研究。有关支付渠道的文献集中于分析支付渠道的差异(如Chatterjee & Rose, 2012), 囿于单一支付的前提, 本研究首次关注到支付渠道中的数量因素。另外, 对于支付渠道数量而言, 人们往往潜意识里认为支付渠道越多越好, 一些商业报告(如艾瑞咨询《2020年中国第三方支付行业研究报告》)认为支付渠道的增多意味着商业的蓬勃发展。然而, 多个支付渠道不仅会在一般商业情境中提供便利性, 在不确定或信任敏感情境(如捐赠)中还可能成为负面感知的潜在来源。现有对于多支付渠道的探讨主要集中于财务管理(Leyman et al., 2019)、程序设计(Lin et al., 2020)等领域, 本研究将其拓展到消费者行为领域。

最后, 我们将元认知推断理论进行了拓宽。在以往的研究中, 学者们探索元认知推断的来源, 用眼动实验证明了元认知推断存在(Hashimoto et al., 2019), 认为其会影响到消费者的产品评价(Zane et al., 2020)、捐赠意愿(Smith & Schwarz, 2012)等多方面行为。本研究在慈善捐赠领域对元认知推断的运用进行了更深入的探索, 提出感知商业化的概念。认为基于“多支付渠道=商业化”的朴素信念, 个体会对多个(vs.单一)支付渠道产生感知商业化的元认知推断, 进而怀疑捐赠对象的道德性, 最后降低捐赠意愿和行为。

10.2 实践启示

本研究结论为组织和个人有效促进捐赠者实现捐赠提供了实践依据。首先, 当慈善组织、企业善因营销、个人求助在呈现捐赠信息和支付方式时, 应充分考虑支付渠道数量因素。本研究结果表明, 一般情况下捐赠发起者使用多个支付渠道会比单一支付渠道效果更差。其原因在于, 多个支付渠道会带给消费者更高的感知商业化, 引发道德怀疑进而降低捐赠意愿。其次, 多个(vs.单一)支付渠道的负面效果只发生在求助信息和支付信息同时呈现时, 因此当捐赠发起者不得不使用多个支付渠道时, 可以用分页的方式将求助信息和支付信息分隔开来, 或增加善意信息, 降低“多支付渠道=商业化”朴素信念的可诊断性, 阻断基于“多支付渠道=商业化”的元认知推断过程。再者, 本研究结论印证Guo (2006)的观点, 即慈善捐赠中的感知商业化会使得人们产生道德怀疑。因此, 捐赠发起者不仅要注意支付渠道数量带来的感知商业化, 也要关注其他可能与道德价值冲突的商业化来源, 如色彩、代言人、宣传风格等。最后, 本研究的结论还可启发其他涉及到支付的营销情境, 如情怀营销、复古品牌等, 当企业要打造“真诚”、“情怀”、“匠心”等相关的形象时, 强调或突出多种支付方式可能具有负面作用。

10.3 研究局限与展望

本研究存在一定的局限性。第一, 受疫情影响, 需要人群聚集的现场捐赠很难进行, 加之政策对募捐活动的管控加强, 本研究仅在校园范围内进行了一次田野实验, 存在一定的生态效度限制。未来研究可以进一步讨论其他可能的支付渠道和捐赠情境, 通过更加广泛的真实捐赠测量提升研究的生态效度。就田野实验(实验4)本身而言, 由于外生因素过多, 它仅验证了朴素信念可诊断性的边界效果, 调节效应并不完美。我们进一步通过实验5在控制场景下对朴素信念可诊断性的调节效应进行了验证。第二, 本研究的实验1a和实验2虽然通过捐赠百分比侧面衡量捐赠意愿(Goenka & van Osselaer, 2019), 但将2元作为被试的捐赠基数存在一定局限。后续研究在运用捐赠百分比作为测量方式时可以适量增加捐赠基数, 使测量更加贴近个体的真实捐赠意愿。第三, 本研究能够验证到的支付渠道数量(1~6种)有限, 未来的研究可以用更多支付渠道数量与单一支付进行对比, 拓宽支付渠道数量效应的适用范围。根据Hsee和Rottenstreich (2004)提出的“数量敏感性”曲线, 我们推测, 更多的支付渠道数量会呈现出无差异的影响, 因为人们对多个数字通常表现出不敏感的倾向。

针对研究主题而言, 第一, 未来研究可以探讨非捐赠情景下的支付渠道数量效应。支付渠道的便利性在区别于捐赠情境的其他消费情景(如购物)下, 是消费者支付时的重要考虑因素(de Kerviler et al., 2016), 后续对其他情境下支付渠道数量效应的探究可以将其纳入解释框架。第二, 本研究旨在揭示支付渠道数量效应对捐赠意愿的影响, 那么它是否会像单一支付渠道之间的差异一样, 影响消费者的产品评价(Chatterjee & Rose, 2012)、不健康食品消费(Thomas et al., 2011)、拥有感(Kamleitner & Erki, 2013)等因变量呢?这些有趣的问题有待于未来关注。最后, 未来研究可以考虑文化对支付渠道数量效应的影响。由于有关文献表明东亚文化更偏向于整体型加工信息而西方文化更偏向于分析型加工信息(Chu & Huang, 2017), 习惯于整体加工信息(vs.分别加工信息)的被试更有可能将支付信息和求助信息看作一个整体, 有足够的信息可诊断性形成感知商业化, 因此本研究结论是否适用于以分析型加工为主导的西方文化背景, 还有待于未来探讨。

Aguinis, H., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2013). Best-practice recommendations for defining, identifying, and handling outliers.,(2), 270−301.

Alhidari, I. S., Veludo-de-oliveira, T., Yousafzai, S., & Yani- de-soriano, M. (2018). Modeling the effect of multidimensional trust on individual monetary donations to charitable organizations.(3), 623–644.

Briñol, P., Rucker, D. D., & Petty, R. E. (2015). Naïve theories about persuasion: Implications for information processing and consumer attitude change.(1), 85–106.

Brown, M. (2018). The moralization of commercialization: Uncovering the history of fee-charging in the U.S. nonprofithuman services sector.(5), 960–983.

Ceravolo, M. G., Fabri, M., Fattobene, L., Polonara, G., & Raggetti, G. (2019). Cash, card or smartphone: The neural correlates of payment methods.1188.

Chatterjee, P., & Rose, R. L. (2012). Do payment mechanisms change the way consumers perceive products?(6), 1129–1139.

Chen, S. Y., Wei, H. Y., & Meng, L. (2019). The impact of congruency between moral appeal and social perception on charitable donation.(12),1351–1362.

[陈斯允, 卫海英, 孟陆. (2019). 社会知觉视角下道德诉求方式如何提升劝捐效果.(12), 1351–1362.]

Cheng, Y., Mukhopadhyay, A., & Williams, P. (2020). Smiling signals intrinsic motivation.(5), 915–935.

Chu, W., & Huang, W. (2017). Cultural difference and visual information on hotel rating prediction.(4), 595–619.

de Kerviler, G., Demoulin, N. T. M., & Zidda, P. (2016). Adoptionof in-store mobile payment: Are perceived risk and convenience the only drivers?334–344.

Deval, H., Mantel, S. P., Kardes, F. R., & Posavac, S. S. (2013). How naive theories drive opposing inferences from the same information.(6), 1185–1201.

Falk, T., Kunz, W. H., Schepers, J. J. L., & Mrozek, A. J. (2016). How mobile payment influences the overall store price image.(7), 2417–2423.

Fan, Y. F., Jiang, J., & Cui, W. Q. (2019). The backfire effect of default amounts on donation behavior in online donation platform.(4), 415–427.

[樊亚凤, 蒋晶, 崔稳权. (2019). 网络公益平台默认选项设置对个人捐赠意愿的影响及作用机制.(4), 415–427.]

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses.(4), 1149–1160.

Feinberg, R. A. (1986). Credit cards as spending facilitating stimuli: A conditioning interpretation.(3), 348–356.

Galperin, R. V., Hahl, O., Sterling, A. D., & Guo, J. (2020). Too good to hire? Capability and inferences about commitment in labor markets.(2), 275–313.

Goebel, R. A., & Stewart, C. G. (1971). Effects of experimenterbias and induced subject expectancy on hypnotic susceptibility.(2), 263–272.

Goenka, S., & van Osselaer, S. M. J. (2019). Charities can increase the effectiveness of donation appeals by using a morally congruent positive emotion.(4), 774–790.

Greene, J., & Haidt, J. (2002). How does moral judgment work.(12), 517–523.

Guo, B. (2006). Charity for profit: Exploring factors associated with the commercialization of human service nonprofits.(1), 123–138.

Haidt, J., & Graham, J. (2007). When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize.(1), 98–116.

Hashimoto, T., Hayashi, Y., & Seta, K. (2019). Metacognitive inference activity support by visualizing eye-movement graph during critical reading.1995–2004.

Herr, P. M., Kardes, F. R., & Kim, J. (1991). Effects of word- of-mouth and product-attribute information on persuasion: An accessibility-diagnosticity perspective.(4), 454–462.

Higgins, E. T. (1996). Knowledge activation: Accessibility, applicability, and salience.133–168.

Hofmann, W., Wisneski, D. C., Brandt, M. J., & Skitka, L. J. (2014). Morality in everyday life.(6202)1340–1343.

Hsee, C. K., & Rottenstreich, Y. (2004). Music, pandas, and muggers: On the affective psychology of value.(1), 23–30.

Hung, C. K. (2020). Commercialization and nonprofit donations: A meta-analytic assessment and extension.(2), 287–309.

Kamleitner, B., & Erki, B. (2013). Payment method and perceptions of ownership.(1), 57–69.

Kyung, E. J., Thomas, M., & Krishna, A. (2017). When bigger is better (and when it is not): Implicit bias in numeric judgments.(1), 62–79.

Lee, S., Bolton, L. E., & Winterich, K. P. (2017). To profit or not to profit? The role of greed perceptions in consumer support for social ventures. J,(4), 853–876.

Lee, S., Winterich, K. P., & Ross Jr, W. T. (2014). I’m moral, but I won’t help you: The distinct roles of empathy and justice in donations.(3), 678–696.

Leyman, P., van Driessche, N., Vanhoucke, M., & de Causmaecker,P. (2019). The impact of solution representations on heuristicnet present value optimization in discrete time/cost trade-off project scheduling with multiple cash flow and payment models.184–197.

Lin, C., Ma, N., Wang, X., & Chen, J. (2020). Rapido: Scaling blockchain with multi-path payment channels.322–332.

Lönnqvist, J. E., Rilke, R. M., & Walkowitz, G. (2015). On why hypocrisy thrives: Reasonable doubt created by moral posturing can deter punishment.139–145.

Mai, R., Hoffmann, S., Lasarov, W., & Buhs, A. (2019). Ethical products = less strong: How explicit and implicit reliance on the lay theory affects consumption behaviors.(3), 659–677.

McShane, B. B., & Böckenholt, U. (2017). Single-paper meta-analysis: Benefits for study summary, theory testing, and replicability.(6), 1048–1063.

Menon, G., Raghubir, P., & Schwarz, N. (1995). Behavioral frequency judgments: An accessibility-diagnosticity framework.(2), 212–228.

Molden, D. C., & Dweck, C. S. (2006). Finding “meaning” in psychology: A lay theories approach to self-regulation, social perception, and social development.(3), 192–203.

Mukhopadhyay, A., & Johar, G. V. (2005). Where there is a will, is there a way? Effects of lay theories of self-control on setting and keeping resolutions.(4), 779–786.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models.(3), 879–891.

Prelec, D., & Simester, D. (2001). Always leave home without it: A further investigation of the credit-card effect on willingness to pay.(1), 5–12.

Ran, Y. X., Liu, J. N., Zhang, Y. S., & Wei, H. Y. (2020). The magic of one person: The effect of the number of endorsers on brand attitude.(3), 371–385.

[冉雅璇, 刘佳妮, 张逸石, 卫海英. (2020). “一”人代言的魅力:品牌代言人数如何影响消费者的品牌态度.(3), 371–385.]

Ran, Y. X., Wei, H. Y., Maglio, S. J., Huang, M., & Li, Q. (2017). How and when the size of apology representative affects consumer forgiveness.,(4), 38–48.

[冉雅璇, 卫海英, Maglio, S. J., 黄敏, 李清. (2017). “单枪匹马”还是“人多势众”——企业道歉者人数对消费者宽恕的影响.,(4), 38–48.]

Savary, J., Goldsmith, K., & Dhar, R. (2015). Giving against the odds: When tempting alternatives increase willingness to donate.(1), 27–38.

Schwarz, N. (2004). Metacognitive experiences in consumer judgment and decision making.(4), 332–48.

Shang, J., Reed, A., Sargeant, A., & Carpenter, K. (2020). Marketplace donations: The role of moral identity discrepancyand gender., 57(2), 375–393.

Sharma, I., Jain, K., & Behl, A. (2020). Effect of service transgressions on distant third-party customers: The role of moral identity and moral judgment., 696–712.doi: 10.1016/j.jbusres.2020.02.005

Sinnott-Armstrong, W. (2006).. Oxford: Oxford University Press.

Smith, R. W., & Schwarz, N. (2012). When promoting a charity can hurt charitable giving: A metacognitive analysis.(4), 558–564.

Soetevent, A. R. (2011). Payment choice, image motivation and contributions to charity: Evidence from a field experiment.(1), 180–205.

Thomas, M., Desai, K. K., & Seenivasan, S. (2011). How credit card payments increase unhealthy food purchases: Visceral regulation of vices.(1), 126–139.

Wan, E. W., Chen, R. P., & Jin, L. (2017). Judging a book by its cover? The effect of anthropomorphism on product attribute processing and consumer preference.(6), 1008–1030.

Winterich, K. P., Mittal, V., & Aquino, K. (2013). When does recognition increase charitable behavior? Toward a moral identity-based model.(3), 121–134.

Wu, E. C., Moore, S. G., & Fitzsimons, G. J. (2019). Wine for the table: Self-construal, group size, and choice for self and others.(3), 508–527.

Zagefka, H., Noor, M., Brown, R., de Moura, G. R., & Hopthrow, T. (2011). Donating to disaster victims: Responses to natural and humanly caused events.(3), 353–363.

Zane, D. M., Smith, R. W., & Reczek, R. W. (2020). The meaning of distraction: How metacognitive inferences from distraction during multitasking affect brand evaluations.(5), 974–994.

“More” is less: Why multiple payment mechanism impairs individual donation

RAN Yaxuan, NIU Yixin, CHEN Siyun

(School of Business Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China) (School of Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

Almost all transactions require the information of payment--payment mechanism. It is increasingly common nowadays that venders prone to harness multiple payment mechanism to provide potential convenience for their consumers, including under donation scenarios. Inevitably, the morality people valued in donation scenarios are different from other transactions. A growing of recent studies have investigated the donation payment, while surprisingly very few studies have examined whether a donation activity should be accompanied with either one payment mechanism or multiple payment mechanism. In the current study, we extend the extent literature by examining how potential donators respond to donation with either one payment mechanism or multiple payment mechanisms.

People subjectively associate things that often come together. In our daily lives, multiple payment mechanism is applied in commercial scenarios so frequently that people may elicit a conclusion that is “multiple payment mechanisms = commercialization.” In this research, we propose that when consumers encounter multiple payment mechanisms (versus one payment mechanism) with the information of seeking help, they would feel incongruence and then make metacognitive inferences about their evaluations toward the target based on the “multiple payment mechanism = commercialization” lay belief. Specifically, we propose that compared to one payment mechanism, multiple payment mechanism leads people less likely to donate via the following metacognition inference process: consumers (1) notice the multiple payment mechanism, (2) infer that the information of donation must contain commercial components, based on the “multiple payment mechanisms = commercialization” lay belief, to explain their inner feelings, and (3) because the perception of commercialization is contrary to the positive moral expectations (e.g., loyalty, sanctity), consumers may be skeptical to the morality of the target which in turn attenuates their donation. Further, we suggest that the main effect of the number of payment mechanism on individual donation should be contingent on the diagnosticity of the lay belief. When the “multiple payment mechanisms = commercialization” is low diagnositic, the negative effect of multiple (vs. one) payment mechanism on donation should be suppressed.

One pilot study and six experimental studies were conducted to examine our hypotheses. Pilot study used supraliminal tasks to examine the existence of the “multiple payment mechanism = commercialization” lay belief. Study 1a (= 342) was a 4 (number of payment mechanism: one vs. two vs. three vs. four) between-subjects design, excluding the impact of different number of payment mechanisms. Study 1b (N = 295) was a 5 (number of payment mechanism: control vs. one [Bestpay] vs. one [Bank of China] vs. one [Alipay] vs. three) with the purpose of excluding the impact of different types of payment mechanisms and initially validating the mediating role of perceived commercialization. Study 2 (= 298) further confirmed the robustness of the main effect for different receiving targets with a 2 (number of payment mechanism: one vs. four) × 2 (target: person vs. organization) between-subjects design. Study 3 (= 140) examined the serial mediating effect of perceived commercialization and moral suspicion. Studies 4 (= 173) and 5 (= 224) identified the moderating effect of the diagnosticity of “multiple payment mechanism = commercialization” lay belief by using different manipulations of diagnosticity. Specifically, Study 4 was a field study in which we measured people’s real donation behavior. To document a robust effect, we varied the context of donation and payment methods across all studies.

Our investigation suggests that relative to one payment mechanism, multiple payment mechanism may dampen individual donate. This effect would be attenuated when the “multiple payment mechanism = commercialization” lay belief is not used (i.e., low diagnosticity). These findings offer novel insights on literature regarding donation, payment, number effect, and metacognition inference, while practically suggesting that sponsor of donation activities must carefully consider the number of payment mechanism.

individual donation, number of payment mechanism, metacognitive inference, perceived commercialization, diagnosticity

2020-07-29

* 国家自然科学基金(71802192, 71772077, 71832010)和教育部人文社科基金(18YJC630137)资助。

牛熠欣, E-mail: niuyixinmkt@163.com

B849: F713.55