饲料脂肪水平对塘鲺鱼生长性能、体成分和血清生化指标的影响

2021-04-13王小城林显明陈嘉财张新节

王小城,周 卫,林显明,陈嘉财,张新节

(湛江国联饲料有限公司,广东 湛江 524000)

塘鲺鱼学名胡子鲶,是中国长江以南的可人工养殖的淡水鱼类,属杂食性偏肉食,由于塘鲺鱼肉味鲜美,且在中医药上有一定的功效,因此作为养殖对象具有很重要的经济价值[1]。脂肪是鱼类生长所必需的营养素,不仅能供应机体生长所需的能量、必需脂肪酸,还是各组织修补及新组织生长所需原料。脂肪同时是脂溶性维生素在体内运输和吸收的溶解介质,是合成某些激素和维生素所需原料[2],且具有节约饲料蛋白质等重要作用[3]。根据动物种类、年龄、营养状况等不同情况,脂质可占到体重的1%~50%。饲料中脂肪或必需脂肪酸不足会影响到鱼类的正常生长,甚至也会引发一些代谢性疾病,但饲料中脂肪水平过高则会导致鱼类肝脏脂肪的沉积过量,从而引起生长缓慢,影响肌肉品质,甚至降低抗病及抗应激能力。鱼类所需的饲料脂肪水平与鱼的种类、生长阶段、饲料组成成分、其他营养素水平、生长环境等密切相关[4]。由于塘鲺鱼养殖范围、消费范围、市场容量均有限,因此相关的报道较少,而两广地区是塘鲺鱼的主产区,急需探讨塘鲺鱼的营养需求,本文旨在探讨饲料中脂肪水平对塘鲺鱼生长性能、体成分及血清生化指标的影响,评估饲料中脂肪最适添加量,为后续开发塘鲺鱼高效环保配合饲料提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验鱼和试验设计

试验所用塘鲺鱼苗来自茂名市高州国营淡水鱼苗养殖场,标粗及养殖试验均在湛江国联饲料有限公司科研中心进行。

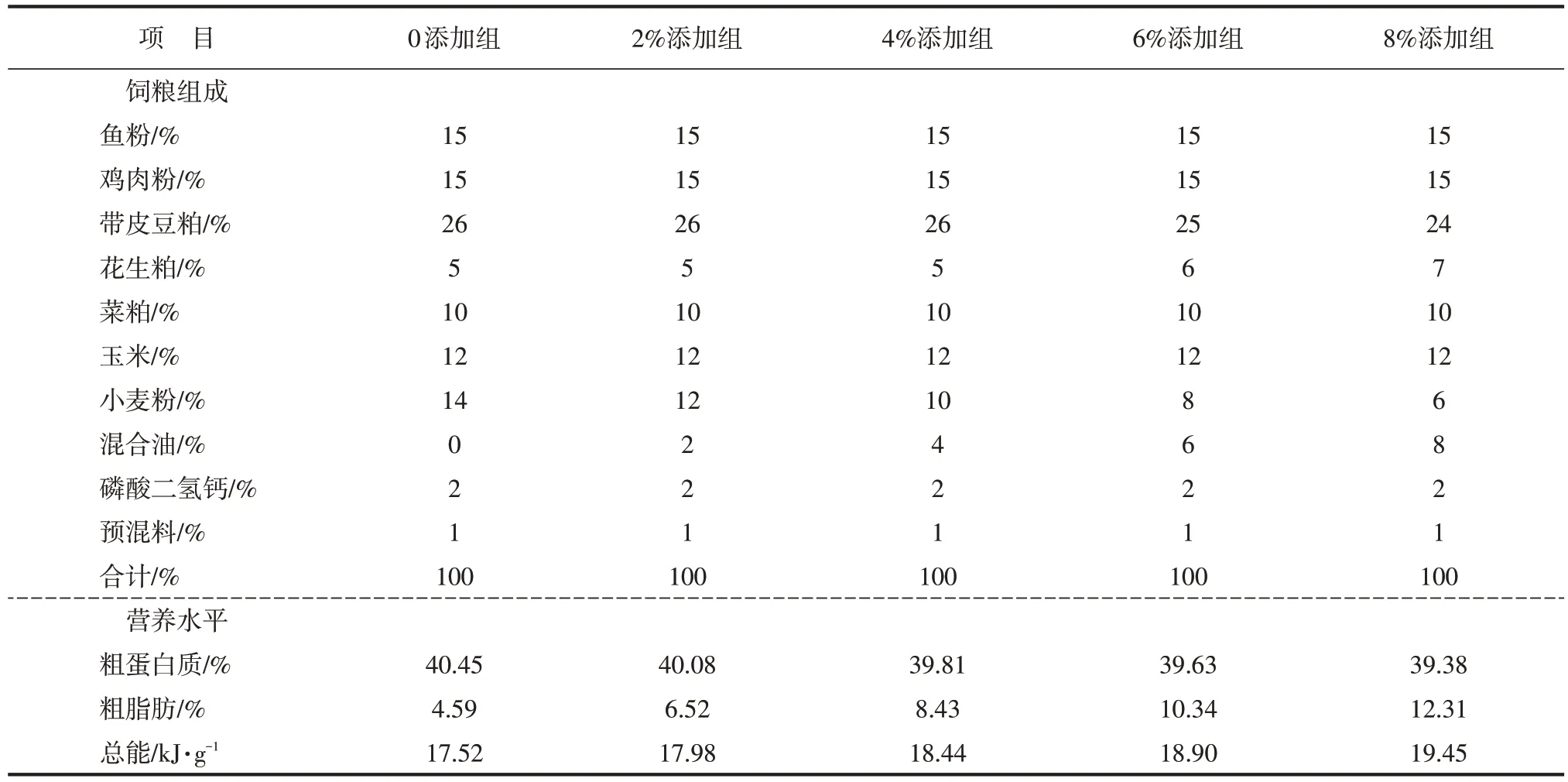

选取600 尾健康活跃、个体均匀、体重为(31.12±0.1)g 的塘鲺鱼,随机分为5 组,每组3 个重复,每个重复(1个养殖桶)40尾鱼,分别投喂脂肪添加水平为0、2%、4%、6%和8%的等氮试验饲料,即0添加组、2%添加组、4%添加组、6%添加组、8%添加组。试验饲料组成及营养水平见表1。

1.2 饲养管理

养殖桶为400 L 的蓝色无毒FRP 特种玻璃钢纤维桶。试验开始后定时定点投喂,2 次·d-1,投喂3 轮·次-1,饱食投喂,日投饵率为鱼体重的6%~8%,具体投喂量根据鱼摄食情况进行调整。养殖试验期间开启循环水,每个循环系统均含有不同的5 组试验鱼,每天记录投料量,每周彻底换水1 次,养殖桶水温为25~30 ℃,pH 为 7.2~7.6,氨氮<0.1 mg·L-1,亚硝酸盐<0.02 mg·L-1,溶氧量>5 mg·L-1,养殖周期为8周。

表1 试验饲料组成及营养水平

1.3 指标测定

1.3.1 生长性能指标

养殖结束后禁食24 h,分别捞取各养殖桶试验鱼,记录每桶鱼的尾数和总重量;每桶随机选取6 尾,称量体重、测量体长,并迅速解剖,取内脏并分离肝脏,分别称重,剥离肠道并测量肠道长度,用于计算成活率、料肉比、增重率、肥满度、脏体比、肝体比。

1.3.2 体成分

试验结束后从每个养殖桶随机选取4 尾全鱼、6 尾鱼的肝脏、6 尾鱼背部肌肉(每尾肌肉约20 g)分别装入自封袋并做好记录,-20 ℃保存送回实验室。按照国标法测定全鱼的水分、脂肪、蛋白和灰分含量以及肌肉和肝脏的脂肪和水分含量。

1.3.3 血清生化指标

试验结束后,从每个养殖桶中随机抽取6尾鱼,使用一次性注射器从塘鲺鱼尾静脉处采血,置于10 mL离心管中,室温下静置30 min,4 000 r·min-1离心10 min,收集血清液,分装于1.5 mL EP 管中并做好标记,-20 ℃保存,备用。

采用全自动血液生化指标测试仪测定生化指标,BS-190 型全自动生化分析仪为深圳迈瑞公司产品;使用试剂为深圳迈瑞全自动生化分析仪相配套试剂盒[5],生化指标检测在中国科学院亚热带农业生态研究所完成。

1.4 数据处理与分析

试验数据统计分析采用SPSS 19.0 软件进行单因素方差分析(one-way ANOVA),Duncan’s 法进行组间多重比较,P<0.05表示差异显著,试验结果以“平均值±标准误”表示。

2 结果与分析

2.1 饲料脂肪水平对塘鲺鱼生长性能、形态指标的影响

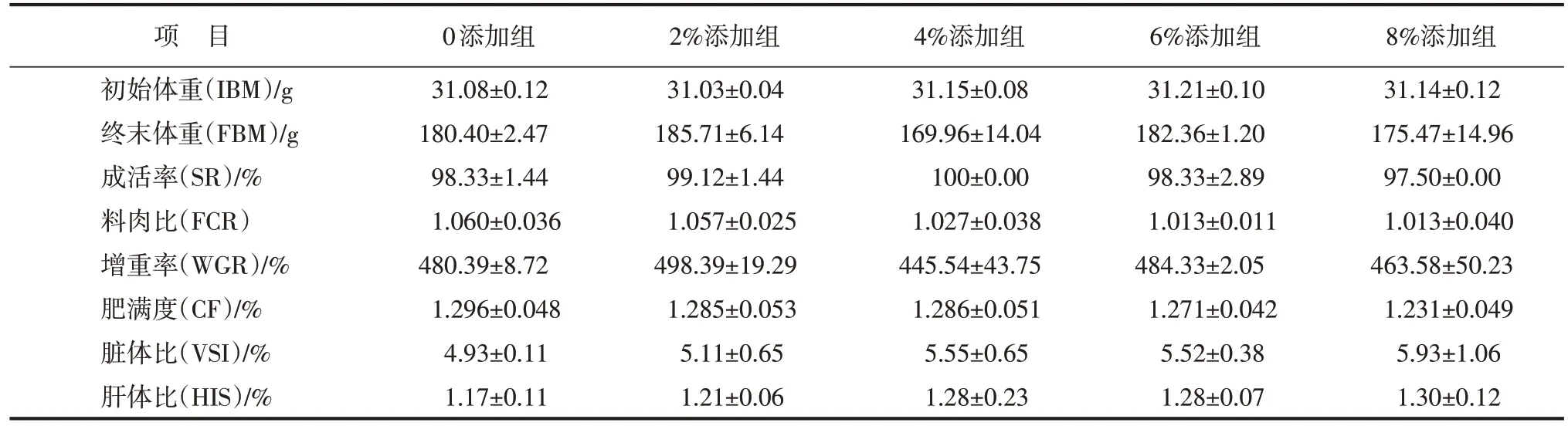

由表2可知,饲料不同脂肪水平对塘鲺鱼的生长性能和形态指标均无显著差异(P>0.05),2%添加组具有较高的终末体重以及增重率,4%添加组具有最大的成活率。随着脂肪水平的增加,料肉比和肥满度逐渐降低,而脏体比和肝体比逐渐上升,但均未达到显著水平(P>0.05)。

2.2 饲料脂肪水平对塘鲺鱼体成分的影响

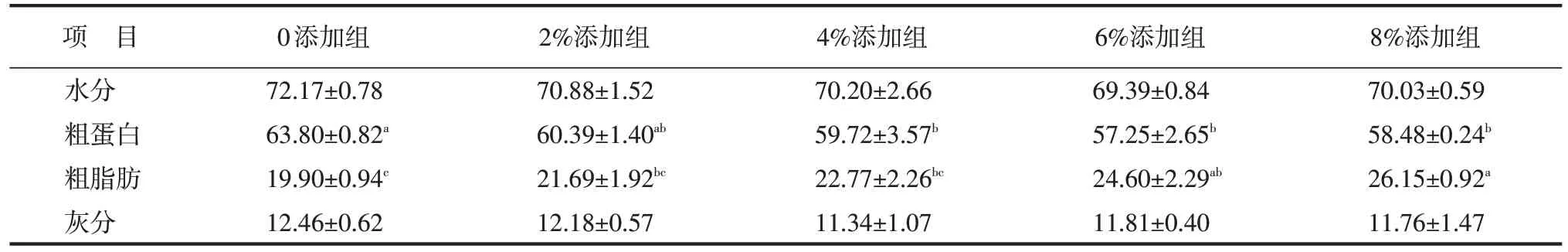

由表3可知,饲料中脂肪水平不影响塘鲺鱼全鱼的水分和灰分含量(P>0.05),而与0 添加组相比,4%、6%和8%添加组的粗蛋白含量显著降低(P<0.05),6%和8%添加组的粗脂肪含量显著升高(P<0.05),8%添加组粗脂肪含量还显著高于2%和4%添加组(P<0.05)。

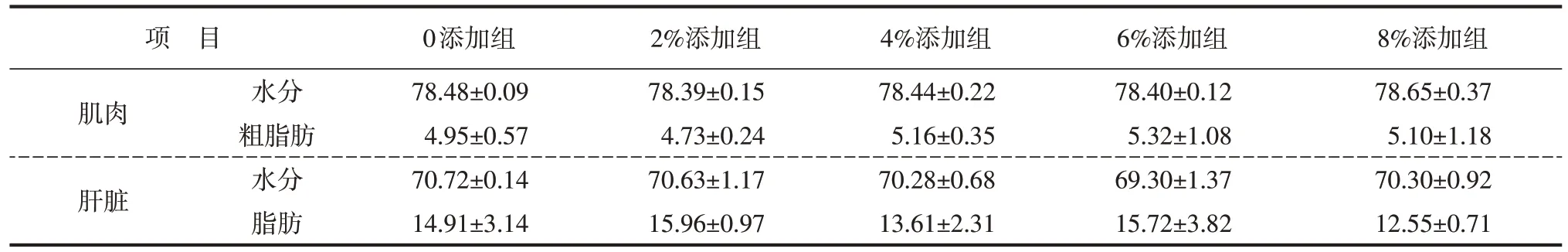

由表4可知,饲料脂肪水平对塘鲺鱼肌肉及肝脏的水分和粗脂肪含量无显著差异(P>0.05)。

2.3 饲料脂肪水平对塘鲺鱼血清生化指标的影响

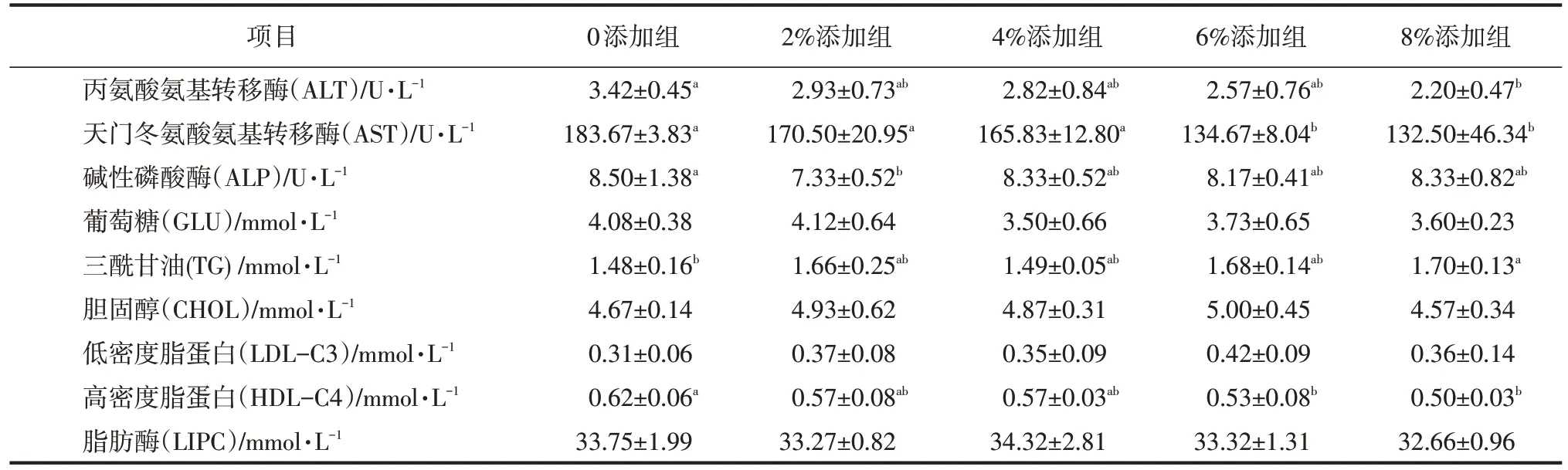

塘鲺鱼血清生化指标的测定结果见表5。

表2 塘鲺鱼生长性能、形态指标测定结果

表3 塘鲺鱼体成分的测定结果 %

表4 塘鲺鱼肌肉和肝脏中水分和脂肪含量 %

表5 塘鲺鱼血清生化指标的测定结果

由表5可知,饲料中脂肪水平对塘鲺鱼血清中葡萄糖、胆固醇、低密度脂蛋白和脂肪酶含量无显著影响(P>0.05)。与0添加组相比,8%添加组的丙氨酸氨基转移酶显著降低(P<0.05),6%添加组和8%添加组的天门冬氨酸氨基转移酶和高密度脂蛋白亦显著降低(P<0.05),2%添加组的碱性磷酸酶显著降低(P<0.05),而8%添加组的三酰甘油含量显著升高(P<0.05),其他各组间均无显著性差异(P>0.05)。

3 讨 论

3.1 饲料脂肪水平对塘鲺鱼生长性能的影响

脂肪是维持鱼体生命活动的必需营养物质和重要能量物质,是影响鱼类组织发育的重要因素之一[6],饲料中脂肪水平过低会抑制鱼类的生长,如王立改等[7]研究表明,与9%和13%的饲料脂肪水平相比,饲料中9%的脂肪水平过低,会降低黄姑鱼的增重率和特定生长率。适当提高饲料的脂肪水平能够有效地促进鱼类的生长、降低饵料系数,陈云飞[8]研究指出提高饲料中的脂肪水平能显著提高草鱼的增重率和特定生长率。大量研究表明,随着饲料中脂肪水平的升高,鱼类的增重率和特定生长率出现先升高后下降的呈抛物线变化趋势,如梭鱼[9]、白甲鱼[10]、江黄颡鱼幼鱼[11]、红白锦鲤[12]、异育银鲫[13]、罗非鱼[14]、斑石鲷幼鱼[15]、黄鳝[16]等,均提示饲料中适当的脂肪水平能提高鱼类的生长,过高或过低的脂肪水平均不利于鱼类的生长。在本试验中,饲料中脂肪水平对塘鲺鱼的成活率、料肉比、增重率均无显著影响,随着饲料脂肪水平的增加,料肉比呈现出逐渐下降的趋势,脏体比和肝体比呈逐渐上升的趋势,且在2%脂肪水平时,塘鲺鱼具有较高的终体重和增重率,提示饲料脂肪水平为2%时塘鲺鱼具有最大的增重率和特定生长率,这与上述的研究结果基本一致。但也有研究指出脂肪水平不影响鱼类的增重和蛋白质利用率[17],这可能是与饲料的组成如蛋白质、碳水化合物水平或种类有关[18],也有可能受鱼的种类、生长阶段、养殖环境等影响而不同。

鱼类对脂肪的利用能力有限,饲料中脂肪过高会造成鱼体多个组织的脂肪沉积[19],在本试验中,随着饲料脂肪水平的升高,塘鲺鱼的肝体比和脏体比均逐渐升高,李雪菲等[20]对美国红鱼的研究得到了类似的结论,提示饲料脂肪水平在一定程度上会影响塘鲺鱼鱼体形态。

3.2 饲料脂肪水平对塘鲺鱼体成分的影响

鱼类体成分受饲料成分的影响[21],且鱼体蛋白质含量可作为鱼类生长的一个最重要的标志[22]。有研究表明,饲料中脂肪水平的增加会降低全鱼蛋白质含量,如淡水黑鲷[23]、春鲤鱼[24]、黑尾近红鲌鱼[25]等。在本试验中,4%、6%和8%脂肪添加量的塘鲺鱼全鱼的蛋白质含量显著降低。但也有研究指出鱼体蛋白质含量随着饲料中脂肪含量的增加而呈现先上升后降的现象[10],这提示提高饲料中脂肪水平在一定程度上影响鱼类蛋白质的沉积甚至抑制生长。本试验数据还表明饲料中添加6%和8%的脂肪会显著提高塘鲺鱼全鱼粗脂肪的含量,已有大量研究表明梭鱼、点篮子鱼、淡水黑鲷、春鲤鱼等多种鱼类鱼体的脂肪含量会随着饲料脂肪水平的增加而增加[23-24,26-28],这是因为鱼类从饲料中获得的脂肪会经过同化作用后沉积为体脂,因此体脂沉积量与饲料脂肪水平呈正相关。本试验还提示了随着饲料脂肪水平的增加,塘鲺鱼的肝脏和肌肉中的脂肪水平不受影响。其他研究也表明饲料脂肪水平不影响肌肉脂肪的沉积[9,26],但也有研究表明饲料脂肪会增加肌肉中脂肪含量[27],能显著提高大多数鱼类肝脏中脂肪含量[26],这可能是因鱼的品类不同而异,或者与添加的油脂种类有关。

3.3 饲料脂肪水平对塘鲺鱼血清生化指标的影响

鱼类血清生化指标被用来评价鱼类营养健康及适应环境的状况[29]。鱼体在正常情况下,天门冬氨酸氨基转移酶含量较低,只有在肝脏遭受破坏或者损伤时,其血清天门冬氨酸氨基转移酶活性会增强[30],因此天门冬氨酸氨基转移酶是判断鱼体肝脏是否损伤的重要指标[21]。赵巧娥等[31]研究表明,鳡幼鱼的血清丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶活力随着饲料脂肪水平上升而升高,其他研究者在团头鲂[32]、白甲鱼[10]、锦鲤幼鱼[12]上的研究均得到类似的结论,这说明饲料脂肪水平的逐渐升高会导致一些鱼类的肝脏细胞组织发生一定的生理病变。本试验的结果显示塘鲺鱼血清中的丙氨酸氨基转移酶和天门冬氨酸氨基转移酶含量随着饲料脂肪水平的升高而逐渐降低,其原因还需要进一步试验分析。碱性磷酸酶是一种磷酸单酯水解酶,可直接参与动物体内磷酸基团的转移和代谢,与机体的钙磷、蛋白质、脂肪等代谢有关[33],且受到机体养殖环境、营养状况、健康情况和生长阶段等的影响[34]。当动物的肝脏发生病变时,血清中碱性磷酸酶的活性会显著升高[35]。有研究表明大口黑鲈、白甲鱼幼鱼的碱性磷酸酶活性随着饲料脂肪水平的升高而升高[10,36],这提示饲料脂肪水平过高可能会导致鱼类出现脂肪肝等病变。本试验结果显示,2%添加量的塘鲺鱼碱性磷酸酶水平显著降低,而其他组无显著差异,无明显的变化规律。鱼类血清中三酰甘油含量能反映机体利用储存脂肪的能力[37],Ding L.Y.等[38]提出三酰甘油含量的升高意味着动物内生脂肪转运活跃,是脂肪运输系统对高脂饲料的应答。刘迎隆等[39]对军曹鱼的研究结果显示血清中的三酰甘油含量随着饲料脂肪水平的增高而增高,与本式验结果一致,说明饲料中脂肪能提高塘鲺鱼内生脂肪转运能力。然而施兆鸿等[40]研究表明,随饲料脂肪水平的升高褐菖鲉血清中的三酰甘油含量呈下降趋势,血清中三酰甘油减少意味着三酰甘油转运出肝脏受阻,说明鱼体肝细胞或者肝功能受到破坏[41]。高密度脂蛋白的主要作用是将各组织的胆固醇送回肝脏进行代谢,临床上认为高密度脂蛋白升高具有积极作用,本试验中塘鲺鱼血清高密度脂蛋白的含量随着饲料脂肪水平的升高而显著减少,这可能是因为高密度脂蛋白有利于机体胆固醇的转运和清除,而当饲料脂肪水平过高时,肝功能受阻,合成和分泌蛋白质的能力不能满足转运胆固醇的需求就会导致血液中胆固醇含量增加,而高密度脂蛋白胆固醇含量不再上升甚至下降[42]。

4 结 论

由于目前对塘鲺鱼的探究较少,缺乏相关的参考资料,在后续的研究中将会继续探讨其他营养素的需求以及关联作用,比如蛋白质、碳水化合物的需求以及蛋能比,为开发塘鲺鱼高效饲料做理论铺垫。

通过本试验可以得到以下结论:1)饲料中添加0~8%的脂肪对塘鲺鱼生长性能影响不显著,以2%添加量的增重率最大;2)随着饲料中脂肪量的增加,全鱼脂肪含量显著增加,蛋白质含量显著降低;3)饲料脂肪水平会影响塘鲺鱼的脂肪代谢、沉积以及肝脏健康。

综上所述,推荐在塘鲺鱼饲料中外源油脂(豆油∶鱼油∶磷脂油=2∶1∶1)的添加量为2%,即饲料脂肪终水平为6.52%。