欧阳询、虞世南与魏晋南北朝的书学传统(上)

2021-04-13郑成航

◇ 郑成航

欧阳询(557 641)与虞世南(558 638),同为冠冕唐初的重要书家,二人基本同龄,都有由陈入隋、由隋入唐的人生经历。人们在谈论这一时期的书史时,免不了将二人进行比较(图1、图2)。除了直接比较书风,论者也着眼于欧、虞的书学来源,如阮元(1764 1849)在《南北书派论》中,将欧、虞分别划入南北两派的谱系中:

南派由锺繇、卫瓘及王羲之、献之、僧虔等,以至智永、虞世南。北派由锺繇、卫瓘、索靖及崔悦、卢湛、高遵、沈馥、姚元标、赵文深、丁道护等,以至欧阳询、褚遂良。南派不显于隋、至贞观大显,然欧、褚诸贤本出北派,洎唐永徽以后直至开成碑版石经,尚沿北派余风焉。南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍,减笔至不可识。而篆、隶遗法,东晋已多改变,无论宋、齐矣。北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜,而蔡邕、韦诞、邯郸淳、卫觊、张芝、杜度篆、隶、八分、草书遗法,至隋末、唐初,犹有存者。〔1〕

阮元以南北两派区分欧虞二人,虽然略显粗糙,却基本符合魏晋南北朝至隋唐书法发展的情况。阮元眼中的南北差别,既包括书风(南派“疏放妍妙”,北派“拘谨拙陋”)、书体(南派为“减笔”行草书,北派篆隶等“中原古法”),也包括功用的一面(南派长于“启牍”,北派长于“碑榜”)。

有意思的是,南北两派有着共同的源头,即汉、魏之际的锺繇(151 230)。阮元的依据当来自锺书“三体”的说法。晋宋时期的羊欣(370 442)称:

锺书有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书教小学者也;三曰行狎书,相闻者也。三法皆世人所善。〔2〕

顾名思义,“三体”的划分依据是功用。从严肃郑重的铭石书,到日常文书所用的章程书,再到亲友相闻的行狎书,“三体”功用的正式程度逐渐降低,而日常性、私密性则逐渐升高。此外,“三体”的区别也包括书体,在当时大致对应隶书、楷书、行书〔3〕。由此亦可推断,在风格上,“三体”间也有着端谨与灵动的差别。梁代庾肩吾称锺繇“妙尽许昌之碑,穷极邺下之牍”〔4〕,正道出了锺书静、动之两端。可以说,锺繇的“三体”书标志着魏晋南北朝的书法发展的新阶段,建立了包括功用、书体、书风三重关系的书学传统,其影响颇为深远。

图1 [唐]欧阳询 行书张翰帖 25.1cm×31.7cm 纸本 故宫博物院藏

此外,南北朝至隋、唐初,正是政权不断更迭,南北对峙交融的特殊时期,也是文字演进、书风发展逐渐成熟的过程。因此,分析欧、虞的书风,不能忽视该时代的社会、文化因素。本文将从这一时代的书学传统出发,考察欧、虞在不同时期的身份际遇及书法创作,探寻两者之间的关系。

一、两种传统及其书写者

对晚近的书家来说,除了师承、敕令、应酬等客观因素之外,可以凭个人的追求或偏好来选择各种书体、书风。而在魏晋南北朝时期,文字的演进尚在进行,书法被广泛地运用于各种不同的公、私场合,故以用途与媒材划分的“三体”,与后世以形式区分的篆、隶、楷、行、草等书体颇有不同〔5〕。

如前所述,铭石书与章程书、行狎书的正式性和日常性互异。铭石书适用于写碑、题榜等正式、公开,富有纪念性与仪式感的场合。书体通常为该时期的官方正体(如魏晋时的隶书,南北朝以后的楷书),偏于保守,有时甚至滞后于日常所用。公元5世纪末叶,铭石书的主流书体已经演变为楷书〔6〕,而篆、隶等古体,仍长期用于碑额、榜额等铭石书领域,甚至部分碑刻的正文。风格上,典型的铭石书大多严整、方峻、尚法度、重装饰。章程书与行狎书则适用于文书、尺牍等相对日常的领域(尺牍书则更加私密)。经过以“二王”代表的士族书家不断推进,章程书与行狎书新新不已,变成了妍美简便的行书。同时,章草也被改造成更流畅纵逸的今草。由此形成了真书、行书、今草三种新兴书体并重的局面,确立了纵逸、流畅、尚天然、重变化的风格特点〔7〕。根据功用与书体,我们可以从中概括出“铭石书”和“尺牍书”这两个颇具差异的书学传统〔8〕。

此外,当时的书者并不能自由地选择这两种传统。事实上,整个魏晋南北朝时期,参与“铭石书”和“尺牍书”的主体人群,在社会地位、门第官阶以及地域上,都存在明显的差异(虽然也有少部分的重合)。简言之,引领“尺牍书”发展前沿的,主要是东晋、南朝的士族书家;从事“铭石书”者,以出身寒族、地位相对较低的北朝或南朝书吏居多。

“妙尽许昌之碑”的锺繇,并没有留下任何可靠的碑刻〔9〕。事实上,传世的汉魏碑刻绝大多数没有书者署名,承担铭石书丹任务的主要是善书的文吏。魏晋时期,士大夫写碑题榜的例子虽也于史有征(如汉魏之际的梁鹄、韦诞,都曾题写宫殿榜额)。然而,对于士人,尤其社会地位较高的门阀士族而言,写碑榜终究是繁重而危险的苦差〔10〕。而更让士族无法接受的是以书法为业的职业化身份,这种身份会在日后掩盖他们在政治、文化等方面的成就。南北朝时期的社会也基本延续了这一分化现象,尤其是“衣冠南渡”的南朝。有学者统计,南朝石刻书人悉为正六品以下(梁官八班以下)的低级官吏或释道之流。北朝则稍有不同,颇有高官(从五品以上,或北周从九命以上)参与,然究是少数〔11〕。

除了书家社会地位的差别,南北朝时期的特殊政局,也造成了两种传统在南北发展互异的局面。南梁士族王褒(约513 576)北上以后,与北周书家赵文渊(唐以后避李渊讳改为“文深”,生卒年不详)之间的事迹,可以很好地说明这一问题。

王褒出于琅琊王氏,善尺牍书(图3)。其书师法姑父萧子云,萧书则出于王献之,属于典型的“士君子之流”(张怀瓘语)〔12〕。赵文渊出身相对寒微,其父遐“以医术进,仕魏为尚药典御”,文渊“少学隶楷”,是北周题碑书榜的国手〔13〕。(图4)王褒入关以后,贵游等翕然并学褒书,文深之书,遂被遐弃。文深惭恨,形于言色。后知好尚难反,亦攻习褒书,然竟无所成,转被讥议,谓之学步邯郸焉。〔14〕

北朝贵游日常攻习的,当是尺牍书。需要指出的是,王褒的书艺,至少在唐人的评价中还算不上十分高明〔15〕。即便如此,他的尺牍书也足以让相对古质的北朝书家相形见绌〔16〕。除了单纯的书法以外,促使贵族们改体的真正原因,恐怕还在于王褒“地胄清华”的士族身份。赵文渊知道自己没有扭转“好尚”的能力,乃至遭受邯郸学步之讥,从中折射出寒族书家以艺事人的卑微地位〔17〕。

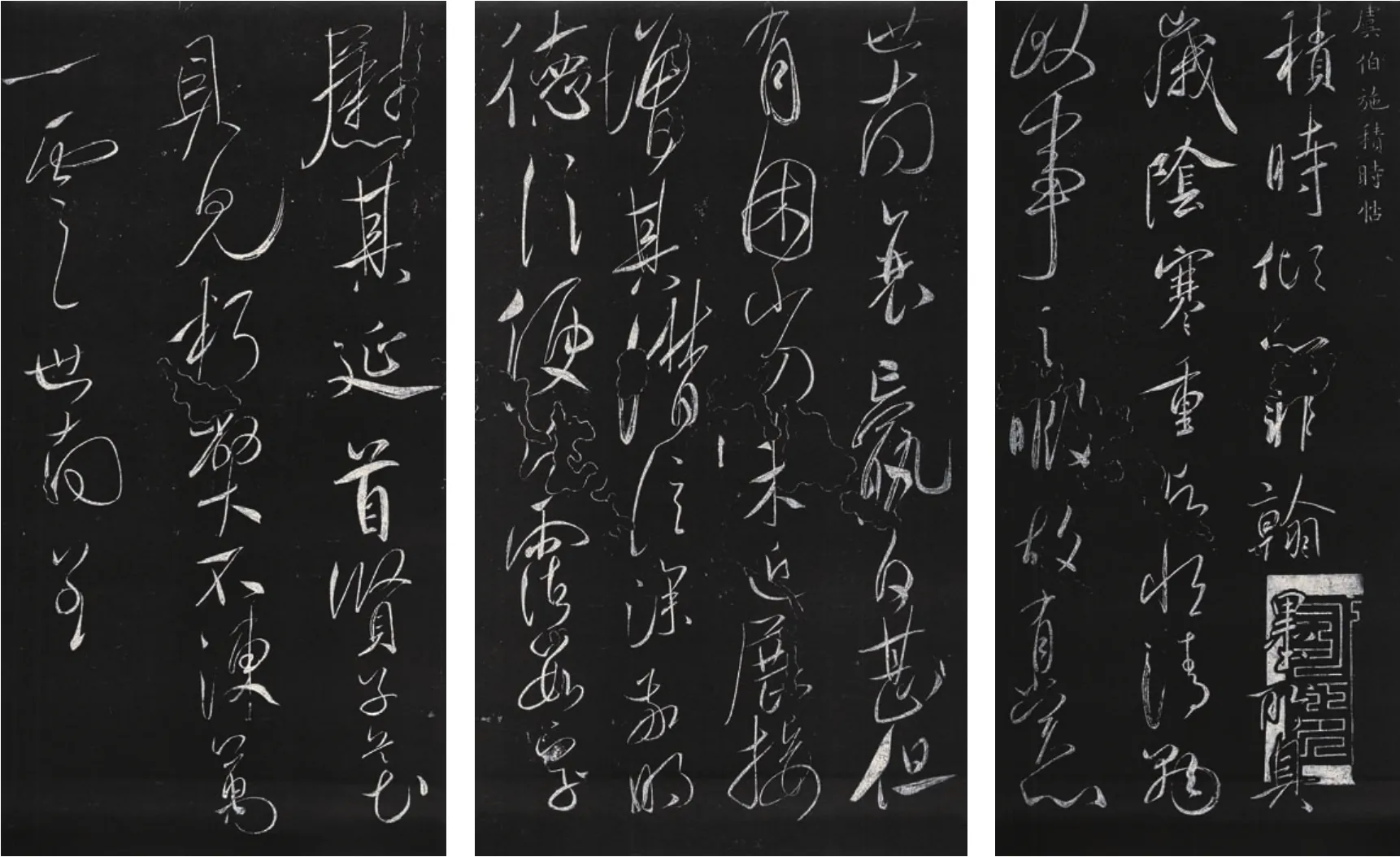

图2 [唐]虞世南 积时帖拓本(局部) 纸本 中国国家博物馆藏

事实上,仅凭高超的书艺,还不足以成为出色的尺牍书家。梁人庾元威说:

王延之有言曰:“勿欺数行尺牍,即表三种人身。”岂非一者学书得法,二者作字得体,三者轻重得宜。意谓犹须,言无虚出,斯则善矣。〔18〕

庾元威将王延之(421 484)所谓“三种人身”解释为(一)善于书法,(二)善于选择合适的书体,字法恰当,(三)文辞轻重得体,含蓄自重(言无虚出)。汉魏以来,尺牍书法与尺牍文章是难以割裂的,史籍中常见的“善尺牍”,就有“善尺牍书”与“善尺牍文”二解,有时兼有二意〔19〕。作为一种应用类的文体,尺牍文章除了讲究文采词藻之外,更要遵循严格的书写规范即“书仪”。作者要根据所论事件性质、通信双方之关系,乃至时节月令等气候因素,采用恰当的格式规范,斟酌用语,方为得体。这要求作者对双方身份地位、世系家族,包括士族圈子里的流行时尚都有充分的了解〔20〕。庾元威警告子弟:

图3 [梁]王筠《至节帖》(王褒与王筠时代相近,其书风当相去不远)。扫描自《真宋本淳化阁帖》(第四卷),文物出版社2013年版,第10——11页。

图4 [北周]赵文深书《华山神庙碑》。扫描自《北周·赵文渊华岳颂》(书迹名品丛刊·第一七九回配本),二玄社,1972年,第40、41页。

(尺牍)乖错者,州望须刺大中正,处入清议,终身不得仕。盛名年少,宜留意勉之。〔21〕

可见尺牍撰写中的“潜规则”,对于士族来说也是要时时注意的。若非经过优越的文化教育,或者缺乏士族生活的陶染,很难轻易掌握。这就决定了“善尺牍”者大多出身不凡,而出身寒族者则将面临一道“技术壁垒”,轻易难以逾越。

赵文渊的尺牍书虽然遭到摈弃,却能够通过铭石书折服南朝士人:

世宗令(文渊)至江陵书景福寺碑,汉南人士,亦以为工。梁主萧詧观而美之,赏遗甚厚。〔22〕

是故王褒每遇写碑之事,便推举赵文渊书写〔23〕。北朝的铭石书胜过南朝,当与碑刻在南北朝社会的应用有关。北朝树碑之风盛行而南朝禁碑,这导致了两地铭石书发展的不均衡。

值得注意的是,王褒曾与赵文渊合作创作《河渎碑》,王撰文,赵书丹〔24〕。这又揭示了王、赵二人身份的差异。如前文所述,汉魏南北朝以来的碑志,低级文吏负责书丹,撰文者地位则较高。撰者把握碑志的核心内容,即文章,除了具备文学素养以外(王褒即是“博览史传,尤工属文”者〔25〕),他们还与碑主、建碑者关系密切,或者干脆就是同一层次、同一家族中人。而书者更多的是服务 甚至服役,他们大多没有撰文的能力或资格〔26〕。当然,建碑书丹又离不开这些书手,他们与士族形成了一种互补关系,赵文渊与王褒的合作就是具有代表性的一例。

由此,我们能够大致勾勒出这两种泾渭分明的书学传统,牵涉到书者的身份、地域、书体书风等多重关系。简而言之,即寒族书家(北朝居多) 铭石书(严整、公开),士族书家(南朝居多) 尺牍书(自然、私密)〔27〕。这样的关系,也隐藏在欧阳询与虞世南身上。

二、“猛将”与“行人”

《书断》在对比欧、虞书法时打过两个比方:

欧若猛将深入,时或不利;虞若行人妙选,罕有失辞。〔28〕

不知是出于巧合还是有所暗指,张怀瓘以“猛将”喻欧,以“行人”喻虞,这两种身份与二人的出身确有关系。

欧阳询之祖頠(498 563)、父纥(537 570),在陈时先后任广州刺史。欧阳氏史称长沙临湘之豪族,徐陵、江总为欧阳頠所撰碑志中,称其旧望出自渤海〔29〕。然陈寅恪先生则怀疑欧阳氏本为岭南之蛮族:

独欧阳頠一族,史虽称为长沙临湘人,然与岭南殊有关系。……按《陈书》二一《萧允传》附《引传》及《南史》一八《萧思话传》附《引传》,俱有“始兴人欧阳頠”之语。岂长沙之欧阳一族,本自始兴迁来,其目頠为始兴者,乃以原籍言之耶?……(中引欧阳询状貌丑异事)则是询本形貌之丑怪,史乘固有明徵。虽其遗传所目,源于父系,或母系或父母二系,皆不可知。若取欧阳氏本出始兴一事,参以《宋书》所载徐豁之言,或《通鉴》所载殷阐之语,殆是俚或溪之种欤?夫欧阳氏累世之文学艺术,实为神州文化之光辉,而究其种类渊源所出,乃不得不疑其为蛮族。〔30〕

陈代初年,欧阳一族在交、广一带掌有军政大权〔31〕。欧阳頠虽少时“专精习业,博通经史”〔32〕,但考校頠、纥之生平及其家族,仍属于武将的性质,所谓“有助于军国”。吕思勉先生曾指出:

陈世交、广之域,欧阳氏实擅大权……以上所言,为交、广缘海之地,为文明及财富所萃,政权亦托于是。大抵能树威德者,皆久居其地之豪族。〔33〕

由此可知,欧阳氏即便不是蛮族,也属久居交、广之地,与蛮族杂处的军事豪族,虽擅有大权,却显然不是“贵胄清华”的衣冠士族。在士族政治贯穿始终的南北朝时期,以士族为“清”,武职、吏职为“浊”。清浊之分,往往比官品高低更重要。后来欧阳纥为朝廷所疑而造反伏诛,欧阳询竟成为罪臣遗孤,实可谓出身冗浊。

虞书所比况的“行人”,为古代官名,黄宝实《中国历代行人考》称:

古之所谓行人,即今之外交官。居则摈相应对,出则朝觐聘会。〔34〕

南北朝时期,各政权出于政治军事考虑,彼此间派选行人进行大量外交活动。为了达成使命,行人的任用须经“妙选”,《北史·李谐传》描述了行人所需的素质:

既南北通好,务以俊乂相矜,衔命接客,必尽一时之选,无才地者不得与焉。梁使每入,邺下为之倾动,贵胜子弟盛饰聚观,礼赠优渥,馆门成市。〔35〕

可见“行人”必须兼有“才”(才能)与“地”(门第身份),出色的南朝行人,足以在北朝贵族子弟中引发“明星效应”(正如王褒入关后的景况)。

虞氏一族,正是会稽名门。虞世南之父虞荔(502 561)深得陈文帝(522 566)器重,“常引在左右,朝夕顾访”〔36〕。虞荔死后,文帝“知其二子博学,每遣中使至其家将护之。及服阕,召为建安王法曹参军”〔37〕。

虞世基、虞世南兄弟受到了优越的教育,也凭借天资与勤恳,将门第优势转化成了文采与学识,获得了陈、隋名士的首肯与皇室的器重。《旧唐书·虞世南传》载:

世南性沈静寡欲,笃志勤学,少与兄世基受学于吴郡顾野王,经十余年,精思不倦,或累旬不盥栉。善属文,常祖述徐陵,陵亦言世南得己之意。又同郡沙门智永,善王羲之书,世南师焉,妙得其体,由是声名籍甚。

……

陈灭,与兄世基同入长安,俱有重名,时人方之“二陆”。时炀帝在藩,闻其名,与秦王俊辟书交至,以母老固辞,晋王令使者追之。〔38〕

作为南朝文士之翘楚,虞氏兄弟在隋以文学见重。虞世基尤得炀帝宠信,得以成为少数进入政权核心的南朝士人之一〔39〕。虞世南在仕隋的二十九年中累迁至秘书郎,属于典型的“清官”,主要负责参与制定礼仪、撰写诗文及编纂图书等文艺之事。虞世南在朝以“峭直”事君,在家甘守清贫,刻意与兄长划清界限,又曾劝族人虞绰与权臣杨玄感绝交〔40〕。这些行为似乎说明,虞世南不如兄长那样得宠,某种程度上是他的个人选择:与权力保持距离,以免被卷入政治旋涡,从而保全家族。大业十四年(618),炀帝被弑,虞世基被诛。从世基的下场来看,虞世南的选择堪称明智。

综上可知,张怀瓘以“猛将”与“行人”比喻欧、虞,可谓恰当。

陈太建二年(570),欧阳纥被诛,欧阳询时年十四。幸运的是,他被著名文士江总(519 594)收养。江总以文学见重于梁、陈两代,官至尚书令。欧阳询得到江总的亲自教导(“教以书计”),也随其游历。陈后主时期,文人喜好游宴,把促膝聚觞、宴集赏乐作为激发文学创作的条件〔41〕。江总作为陈后主朝的“首席文人”,也当有机会携欧阳询参加各类文会。洪迈《容斋随笔》中《欧率更帖》一则,是欧阳询回忆其青年时在鄱阳与文士交往之事:

图5 [唐]李世民《晋祠铭》飞白书额。扫描自《晋祠铭·温泉铭》(中国书法选 36),二玄社,1989年,第2——7页。

临川石刻杂法帖一卷,载欧阳率更一帖云:“年二十余,至鄱阳,地沃土平,饮食丰贱,众士往往凑聚。每日赏华,恣口所须。其二张才华议论,一时俊杰;殷、薛二侯,故不可言;戴君国士,出言便是月旦;萧中郎颇纵放诞,亦有雅致;彭君摛藻,特有自然,至如《阁山神诗》,先辈亦不能加。此数子遂无一在,殊使痛心。”兹盖吾乡故实也。〔42〕

按太建八年(576),江总在太子詹事任上因行为不端而遭免官,本年欧阳询恰好二十岁〔43〕。鄱阳的文会很可能发生在江总被免官后的几年中。从欧阳询对当年的文会与文士的赞赏与怀念来看,此类经历必定让他获益良多。因此,出身冗浊的欧阳询,通过养父江总获得了近乎士族子弟的教导与阅历,具备了“累世文学艺术”的条件。

在隋朝,欧阳询任太常博士,官阶不高(七品),却也算得清选之官,主要是参与修撰前代历史,以及文学、书法等事〔44〕,尤其得关陇贵族李渊(566 635)的赏识,被“引为宾客”〔45〕。

总而言之,欧、虞在陈朝都获得了相当优越的教育,具备了成为一流文士的知识与才能,也同样经历了仕途平淡的仕隋生涯(不同的是,对于虞世南来说,这是他自己的选择)。但在依旧注重门第的隋唐之际,欧阳询的冗浊出身,与虞世南的清贵家世、年少成名,依旧有着显著的差别。这与二人的人生境遇与书法,有着直接或间接的关系。在二人年过花甲之后,隋末的政局板荡与唐初的权力斗争,又使得这种差异变得更加明显。

三、欧、虞入唐后的身世浮沉

唐高祖武德四年(621),李世民(598 649)破窦建德(573 621)于虎牢,欧阳询、虞世南入唐。虞世南和刚入隋时一样,马上被李世民引为秦府参军,寻转记室,并以本官兼任文学馆学士。欧阳询作为李渊昔时宾客,在武德年间累迁至给事中,这是其一生中最显达的官阶(五品)。此时的欧、虞,因太子李建成(589 626)与李世民之间的夺嫡之争,被分划入两个对立的政治阵营〔46〕。李世民的最终胜出,则直接导致了二人在贞观朝以后政治地位的悬殊。

虞世南原本不属于任何政治势力,又是阅历丰富、文华出众的南朝文士,正好能帮助太宗处理即位之后的各种矛盾、消除“得位不正”之影响。因此,虞世南成为太宗在政治、礼制、文学、书法等多方面的重要顾问。虞氏素来谨慎明睿的性格,虽然“志性抗烈”,也赢得了太宗发自真心的赞赏(相较之下,魏徵的进谏则往往引发太宗的不快)。太宗称“虞世南于我,犹一体也”〔47〕,显示出君臣之间有着类似知己和导师的亲密关系。

或许因为高祖、太子的最终失势,导致欧阳询在武德年间的史料也相对匮乏,但一些蛛丝马迹或可表明,他在武德朝也扮演了与虞世南类似的角色。

比如欧、虞在两朝都是类书修撰的主要成员:武德七年(624),欧阳询与裴矩(548 627)、陈叔达(572 635)奉诏撰成《艺文类聚》一百卷;贞观五年(631),虞世南偕魏徵(580 643)、褚亮(560 647)、萧德言(558 654)等编成《群书治要》五十卷;贞观七年(633),虞世南继魏徵缮写四部群书〔48〕。

此外,据《册府元龟》载:

(武德)九年(626),四月,给事中欧阳询奏上《帝德论》,帝览之称善。〔49〕

《资治通鉴》载:

(贞观六年闰月)戊辰,秘书少监虞世南上《圣德论》,上赐手诏,称:“卿论太高。朕何敢拟上古!但比近世差胜耳。然卿适睹其始,未知其终。若朕能慎终如始,则此论可传;如或不然,恐徒使后世笑卿也!”〔50〕

《帝德论》与《圣德论》当是高祖、太宗二帝对于自身帝王形象的塑造,欧、虞分别在武德、贞观两朝承担了这一重任。

在书法方面,高祖与太宗,也都亲自对欧、虞的书艺给予了最高的评价。高祖谓欧:“不意询之书名,远播夷狄,彼观其迹,固谓其形魁梧耶!”〔51〕太宗谓虞:“虞世南死后,无人可以论书。”〔52〕太宗与虞世南商略书法之事广为人知,高祖与欧阳询之间很可能也有过类似的书法之交。唐人窦臮在《述书赋》称高祖“运龙爪,陈睿谋”,窦蒙注云:

神尧皇帝陇西李氏讳渊……又王右军书柱作爪形,时观者号为“龙爪书”。高祖师王褒得妙,故有梁朝风格焉。〔53〕

窦氏所谓“运龙爪”当为双关语,以“龙爪”譬喻高祖之威权,也兼指其擅长的“龙爪书”。“龙爪书”传说是王羲之所创,其实恐是南朝以来流行的杂体书之一。按《述书赋》文意,高祖的龙爪书学自王褒,然而此体实则正是欧阳询所擅长,《册府元龟》载:

欧阳询为太子率更令……其八分、龙爪、古篆,世无及之。飞白尤妙,议者方于萧子云。〔54〕

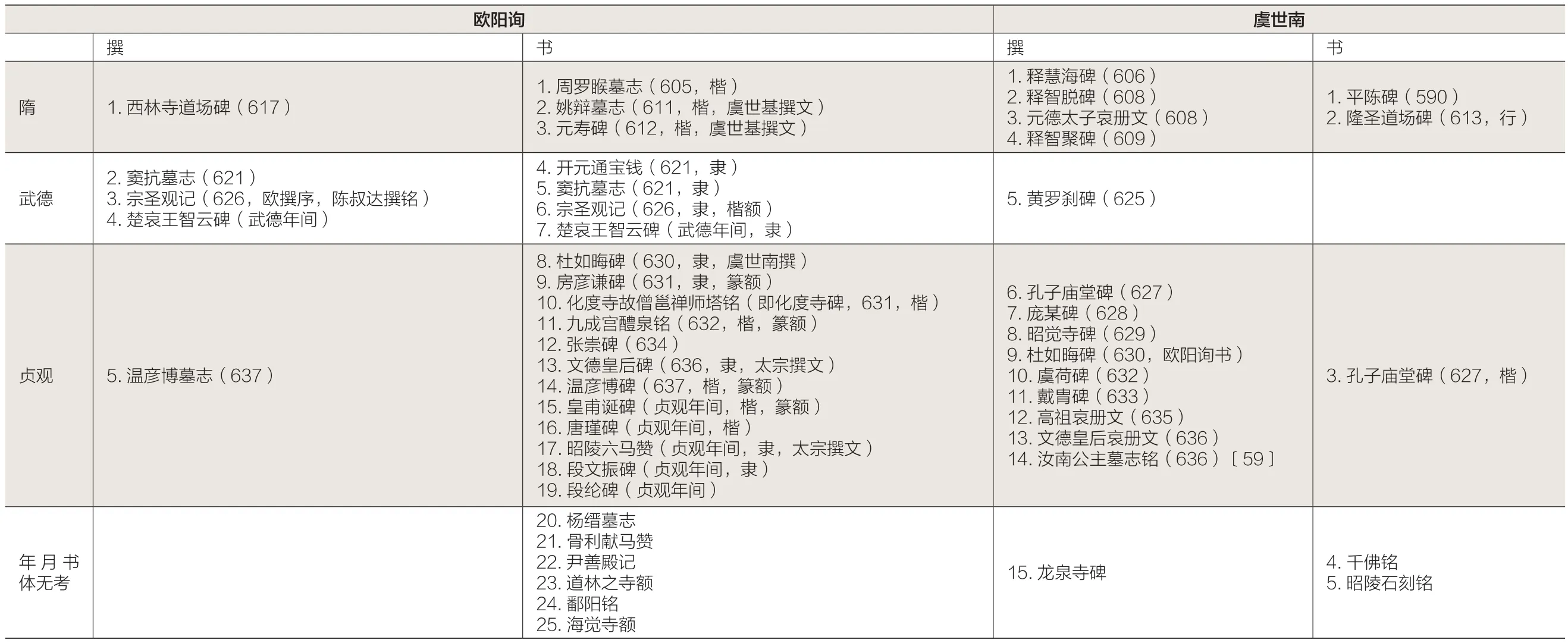

表1 欧阳询、虞世南撰、书碑、志、额一览表

可见欧阳询在武德朝的政治、文化、艺术等多个方面都颇见重用,然而却最终在玄武门之变后化为乌有。

事实上,太宗与欧阳询在书法上也颇有“共同语言”,二人皆善“飞白书”〔55〕。太宗本人偏好此体,曾于宴饮之时作此书赠予众臣,也曾以飞白书题写碑额及批答疏奏〔56〕。(图5)欧阳询恰是唐初飞白书的佼佼者,《书断》中入选该体“妙品”的五人中,唐代唯有欧阳一人,并赞其“飞白冠绝,峻于古人”〔57〕。即便如此,太宗似乎并未对欧阳询的“冠绝”的飞白书表示过赞许(抑或没有公开表示,因而其言不传),反而对整体评价远逊欧阳的钱毅颇为看重,这可能是出于一种有意的忽视〔58〕。

联系前文所论碑志撰、书者人群的社会地位分析,欧、虞在隋唐两代撰、书所撰、书的碑、志、额、铭统计如(表1)〔60〕。

由上表可知,虞世南在隋唐两朝所撰碑志文甚多(尤其是贞观朝),而书碑者通常另有其人。虽不排除虞氏书碑早毁或湮灭不闻的可能,但究其大宗,实际情况当是如此。朱关田先生认为,虞世南在唐初书碑较少的原因是“书名未起”〔61〕。实际上,铭石书丹之事,实与虞氏身份不符,非所愿为(或者也可以说,虞世南在铭石书方面书名不显)。

反观欧阳询,其撰述大多在隋及武德朝,贞观以后则几乎“失声”(所撰《温彦博墓志》恐亦后人伪造),仅能书丹之作不断问世。值得注意的是,欧阳询在隋所书《姚辩墓志》《元寿碑》为虞世基撰文,贞观朝《杜如晦碑》为虞世南撰文,其与虞氏兄弟之合作分工,与昔时之王褒、赵文渊何其相似!如前所述,撰文者通常优于书丹者。欧阳询与虞世南都擅长文学与书法,兼有撰文与书碑之能,二人在晚年撰、书碑志情况,鲜明地反映出二人在当时的地位差异。

欧阳询崎岖碑碣之间,年过八旬尚且不免,这也是汉魏南北朝以来大多数铭石书家的命运〔62〕。其碑主或请托者虽多为唐代开国重臣,甚至帝王敕令,也掩盖不了欧阳询晚年为一“高级书手”的身份〔63〕。