土地确权与农民财产性收入增长

2021-04-12张国林何丽

张国林 何丽

摘 要:土地确权通过颁发经营权证书的方式保障农民合法的土地转让权,对农民财产性收入具有直接和间接的促增效应。利用2015年中国家庭金融调查(CHFS2015)的数据,从土地流转的角度考察了土地确权对农民财产性收入的影响。实证结果表明,土地确权显著提高了农民财产性收入,土地经营权流转、土地经营权抵押贷款是土地确权促进农民财产性收入增长的重要机制。发挥土地确权对于农民财产性收入增长的促进作用,应进一步完善土地确权改革的相关配套措施,整合土地经营权交易网络,推动土地经营权市场化。

关键词:土地确权;农民财产性收入;土地经营权流转;土地经营权抵押贷款

中图分类号:F321.1 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)03-0121-13

当前我国已经实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫,但城乡居民收入差距问题仍然较为突出,这可能成为影响我国经济发展和社会稳定的不确定性因素。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出,要“坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系”。城乡收入差距扩大会抑制国内需求的增长,既不利于中央一系列扩大内需政策的实施,又不利于城乡消费市场的拓展。当前,“三农”工作的重心已经进入全面推进乡村振兴阶段,农民收入问题成为事关我国乡村振兴战略目标能否顺利实现的关键问题之一。

近年来,我国农民收入保持持续较快增长。2015—2019年,农民收入的年均增速达7.4%,但农民的工资性收入保持高速增长的压力较大。受农民人口数量较大和地方财政压力等的限制,农民转移性收入短期内上升空间也较为有限。在当前农户普遍处于分化的大背景下[1],土地仍然是我国农民拥有的最主要的财产,目前土地流转收入和征地补偿是农民财产性收入的主要来源。随着中央逐渐放松土地流转的限制和外出务工农民的增多,我国土地流转规模不断增大,土地租赁市场迅速发展,客观上要求对土地进行确权。2009年中央在全国范围内启动土地承包经营权确权、颁证的试点工作。2013年中央“一号文件”明确提出“用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作”[2]。2019年,我国有超过2亿农户完成土地确权,确权的土地面积达到0.99亿公顷。截至2020年,我国已经基本完成土地确权工作,土地确权的政策效应逐渐显现[3]。基于上述背景,本文使用2015年中国家庭金融调查(CHFS2015)的数据实证考察土地确权对农民财产性收入的影响。

一、相关文献综述

土地确权的实质是明晰产权。国内外学者围绕土地确权对土地流转、农村劳动力资源配置、农业生产经营、农民参与信贷抵押市场、农民收入的影响进行了研究。

学术界关于土地确权对土地流转的影响持有不同的观点。主流观点认为,土地确权能够通过降低土地流转过程中的交易成本,以及提高土地流转交易的安全性来促进土地流转。Deininger等实证研究发现,土地确权能够显著提高农民流转土地的概率,且农民更倾向于与非亲属进行土地流转交易[4]。Holden等的实证研究发现,土地确权提高了土地流转的交易量,且女性转出土地的意愿比男性更高[5]。丁玲、钟涨宝将土地流转细分为转出土地和转入土地,他们发现土地确权对转出土地具有显著的促进效应,但对转入土地没有显著的影响。部分学者则认为土地确权对于土地流转具有抑制效应[6]。Jacoby等实证研究发现,土地确权对土地流转具有一定的抑制效应[7]。罗必良、洪炜杰认为,土地确权之后,农民产权意识增强,导致农民提高转出土地的价格,从而对土地流转产生抑制效应[8]。还有学者认为,土地确权对土地流转并没有显著的影响。胡新艳等通过实证研究发现,土地确权对于农民是否流转土地并未产生显著的影响[9]。

国内外学者对土地确权与农村劳动力资源配置也有诸多研究。学者们普遍认为,土地确权有利于优化农村劳动力资源配置。Mu等研究发现,土地确权对于农村劳动力转移至非农部门就业具有显著的促进效应[10]。许庆等研究发现,土地确权能够降低农民转出土地经营权之后的失地风险,提高农民转移至非农部门或城市地区就业的概率[11]。此外,高强等提出,研究土地确权对农村劳动力资源配置的影响,还需要进一步考虑土地流转与农村劳动力转移至非农部门或城市部门就业之间的联动效应[3]。

土地确权对农业生产经营效率的影响也引起了国内外学者的关注。土地确权的目的之一就是提高农业生产经营效率。Deininger等学者从土地确权提高产权安全性的角度,研究土地确权对农业生产经营效率的影响,发现土地确权对于农业生产性投资具有正向影响[12]。公茂刚等研究发现,土地确权能够提高农民对于农业生产技术、人力资本等农业生产要素的投资意愿[13]。但也有学者通过实证研究发现,土地确权对农业生产性投资的影响并不显著。这可能是由于农业生产性投资受到土地确权、农民个体差异,以及其他政策等多种因素的交互影响[14]。

学术界对土地确权之于农民参与信贷抵押市场行为的影响也进行了探讨。部分学者认为,土地确权有利于帮助农民获得贷款。Alston等实证研究发现,土地確权能够提高农民参与信贷抵押市场并获得贷款的概率[15]。姜美善等通过调查研究发现,土地确权能够提高农民参与信贷抵押市场的意愿,有助于农民通过抵押土地经营权获得贷款[16]。但也有学者对此持有不同的观点。如李江一通过实证研究发现,土地确权对于农民参与信贷抵押市场、申请贷款均没有显著的影响[17]。

对于土地确权是否有利于促进农民收入增长,部分国内学者进行了探讨。宁静等研究发现,土地确权有利于提高贫困地区农民的收入[18]。杨宏力等对土地确权与农民收入增长的机制进行了实证分析,发现土地确权通过促进土地流转、农业短期投入的方式促进农民农业收入、总收入的增长,但土地确权并没有通过家庭劳动分工、经营权抵押贷款的方式促进农民收入增长[19]。也有学者对此问题持有不同的观点。贺雪峰认为,土地确权可能会导致耕地细碎化问题更加严重,因而土地确权并不能促进农业生产经营收入的增长[20]。从实践逻辑来看,土地确权对农民财产性收入的影响意义更大,这是因为,土地是我国农民最主要的财产。目前,尚未有土地确权对农民财产性收入影响的相关研究。本文在前人研究的基础上,以土地确权为逻辑起点,考察其对农民财产性收入的影响,实证评估两者的因果效应。在此基础上,以土地经营权的流转、土地经营权抵押贷款为中介变量,验证土地确权→中介变量→农民财产性收入的作用机制,计算中介变量对综合效应(土地确权影响农民拥有财产性收入的概率)的贡献率。

二、理论分析

我国的土地产权制度奠基于计划经济时代,其主要的特点是政府采用行政命令代替市场交易来实现土地资源的配置,而法律对于农民承包地转让权的界定严重滞后。土地确权之前,农民承包地面积、四至、登记都比较模糊,农民并未完全享有对承包地自由转让的权利。土地确权实现了地块、承包合同、证书落实到农户,增强了农民对承包地的实际控制。土地确权不仅不会削弱国家对土地所有权的控制,而且能为农民增收提供保障[21]。

根据产权理论,明晰的产权能够提高产权交易主体的收入。土地是我国农民拥有的最主要的财产,目前土地流转收入和征地补偿是农民财产性收入的主要来源。土地确权之后,农民享有土地资源的排他性使用权、将土地经营权流转给其他市场主体的转让权,以及通过土地资源获得租金收入的收益权[22]。一方面,土地确权从制度和法律层面赋予了农民承包权经营权,突破了村集体与农民之间具有债权性质的土地承包合同关系,不仅可有效抵制村集体对土地流转的干预,而且还能有效降低村庄土地调整频率。另一方面,土地确权能够增加土地产权强度,从而提高土地经营权的市场交易价格和农民的潜在收益。土地确权能够保障、提高农民转出土地经营权的收益,持有土地经营权证书的农民可以放心地将承包地的经营权转让给其他市场主体,直接获得土地租金收入,即土地确权对农民财产性收入增长具有直接的促增效应。根据以上分析,提出如下假设:

假设1:土地确权能够提高农民财产性收入。

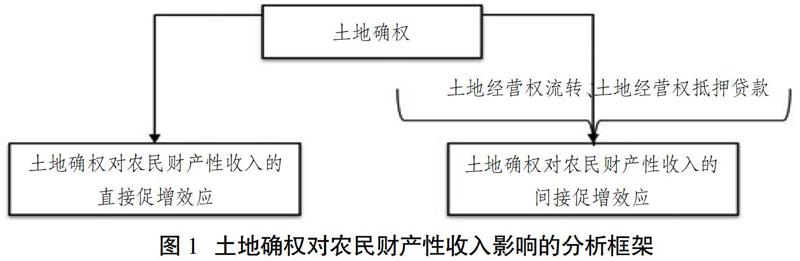

除直接促进农民财产性收入增长外,土地确权还可能通过土地经营权的流转或抵押贷款的路径,间接促进农民财产性收入增长(见图1)。主要表现为:其一,转出土地经营权的农民可能会进城务工或者从事其他经营活动,从而获得更高的工资收入或经营性收入。转入土地经营权的农民的农业生产经营效率更高,这部分农民可能通过转入土地经营权获得更高的农业生产经营收入。随着农民收入增长,在满足消费性需求之后,农民有可能进行储蓄或者参与投资,并获得利息收入、资产增值收益等财产性收入。从理论上看,土地经营权流转可能是土地确权提高农民财产性收入的一条重要机制。其二,土地确权明晰了土地权利边界,有利于降低土地纠纷发生的概率。这是因为,土地确权的产权担保机制能够为土地流转后地权边界被打破、土地被承租方非法侵占等纠纷提供解决的依据;同时,土地确权有助于降低土地流转过程中的交易成本,提高土地的市场价值。农民通过土地经营权抵押并获得贷款的几率更高。农民可以利用抵押贷款参与投资获得利息收入或资产增值收益,或者从事其他生产经营活动并获得更高的收入。随着收入的增长,农民可能会逐渐积累起一定数量的财产。只有当拥有一定的财产之后,才有机会参与资本市场投资,把握市场投资机遇并依靠个人能力取得财产性收入。因此,土地经营权抵押贷款也可能是土地确权提高农民财产性收入的另一条重要机制。根据以上分析,提出如下假设:

假设2:促进土地经营权流转,以及促进土地经营权抵押贷款,是土地确权提高农民财产性收入的重要机制。

三、模型构建、数据来源与指标选择

(一)模型构建

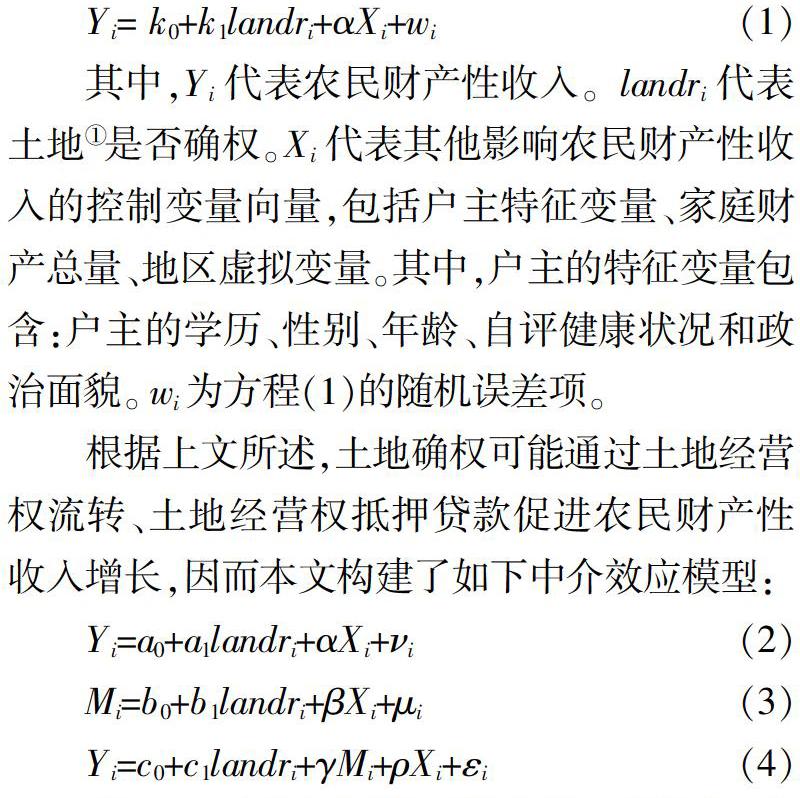

本文在前人研究的基础上,提出土地确权影响农民财产性收入的基本模型:

其中,Yi代表农民财产性收入。landri代表土地①是否确权。Xi代表其他影响农民财产性收入的控制变量向量,包括户主特征变量、家庭财产总量、地区虚拟变量。其中,户主的特征变量包含:户主的学历、性别、年龄、自评健康状况和政治面貌。wi 为方程(1)的随机误差项。

根据上文所述,土地确权可能通过土地经营权流转、土地经营权抵押贷款促进农民财产性收入增长,因而本文构建了如下中介效应模型:

其中,Yi代表农民是否拥有财产性收入。方程(3)中,Mi表示中间传导机制,即土地经营权流转②,以及土地经营权抵押贷款。方程(2)、方程(3)和方程(4)中的Xi代表其他可能影响农民财产性收入的控制变量向量,包含户主特征变量③、家庭财产总量,以及地区虚拟变量。方程(2)中系数a1表示土地确权对农民拥有财产性收入概率的综合效应;方程(3)中系数b1代表土地确权对中间传导机制的影响作用;方程(4)中的系数c1表示土地确权对农民拥有财产性收入概率的直接效应。b1*γ表示中介变量产生的间接效应。νi,μi,εi 分别为方程(2)、方程(3)和方程(4)的随机误差项。

(二)数据来源

本文使用2015年中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,CHFS)的数据,在经验上识别土地确权对农民财产性收入增長的影响。CHFS是西南财经大学在全国范围内开展的家庭随机抽样调查,覆盖29个省(区、市)、355个县级单位、1428个村级单位、3.7万户家庭的13.3万人。CHFS的问卷主要内容包括:社区基本情况、家庭成员基本信息、金融财富、住房资产与土地、负债、收入、消费、社会保障与商业保险、代际转移支付、就业以及支付习惯等。CHFS还询问了土地确权、耕地流转、农民的财产以及财产性收入等较为详细的信息,为本文研究土地确权与农民财产性收入增长的关系提供了便利。为了从CHFS中整理出研究所需数据,首先将农民个人、家庭以及城市层面的数据进行匹配。同时,为避免家庭和城市层面信息重复而影响研究,选择农村家庭户主④作为研究对象,剔除了其他家庭成员的信息;在删除了财产性收入、土地确权等变量的缺失值后,得到9006户样本,其中土地确权组4176户,未确权组4830户。

(三)指标选择与描述性统计

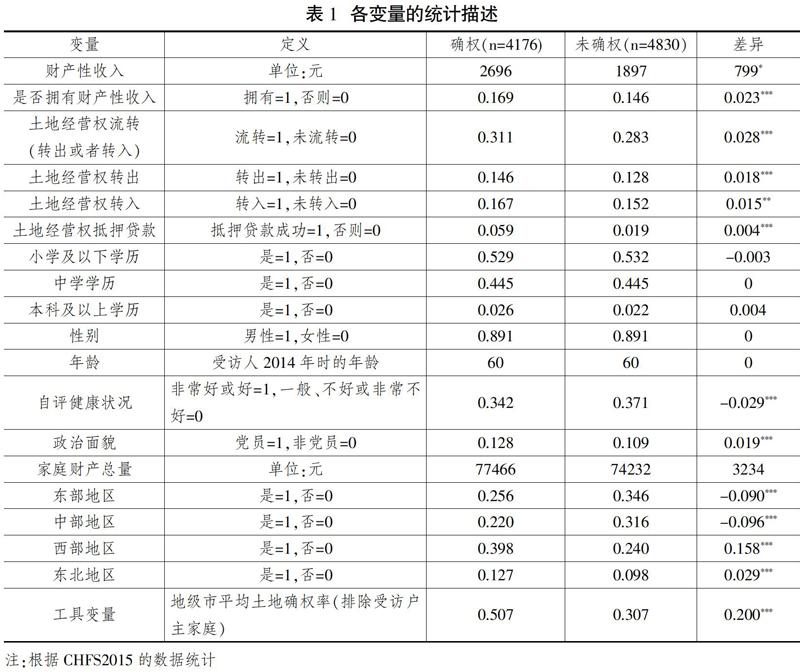

本文在基本模型中,选取农民财产性收入、农民是否拥有财产性收入作为被解释变量。确权农村样本家庭的平均财产性收入为2696元,在1%的置信水平上显著高于未确权家庭的1897元。确权家庭拥有财产性收入的比例为16.9%,在1%的置信水平上显著高于未确权家庭的14.6%。

本文关注的核心解释变量是土地确权。由于农民是否取得土地经营权证书是土地确权的法律依据,因而本文借用这个指标来衡量土地是否确权。在CHFS的问卷中包括了“您家是否取得土地经营权证书?”这一问题。若取得土地经营权证书,则土地确权赋值为1;若未取得证书,则土地确权赋值为0。在全部农村样本家庭中,有46.37%的家庭参与土地确权,53.63%的家庭尚未确权。根据上文的理论分析,土地确权对农民财产性收入具有直接和间接的促增效应,但在经验上土地确权是否显著提高了农民的财产性收入,还需要根据计量分析结果进行判断。

本文的中介变量为土地经营权流转和土地经营权抵押贷款。在CHFS的家庭层面问卷中,既有关于土地经营权转出的问题:“目前,您家耕地的经营权是否转让给他人或机构?”,也有关于土地经营权转入的问题:“您家是否转入耕地经营权?”。由于土地流转决策应该包含流转双方的决策,本文分别从土地经营权流转、土地经营权转出、土地经营权转入考察土地经营权流转的中介效应。土地经营权抵押贷款也是本文的中介变量,在CHFS的家庭层面问卷中有关于土地经营权抵押贷款的相关问题:“您家是否使用过土地经营权向银行申请贷款?”,以及“您家这笔贷款是否申请成功?”。如果样本家庭使用土地经营权抵押贷款并且成功获得贷款,则中介变量“土地经营权抵押贷款”赋值为1,否则为0。从表1(下页)可知,成功使用土地经营权抵押贷款的农村样本家庭比例为0.57%,在1%的水平上显著高于未确权家庭0.19%的比例。

本文在参照前人研究的基础上,选取了户主特征变量、家庭财产总量、地区虚拟变量作为控制变量。其中,户主特征变量包含户主的学历、性别、年龄、自评健康状况,以及政治面貌;家庭财产总量包含农村样本家庭的金融性财产和非金融性财产;地区虚拟变量分为东部地区、中部地区、西部地区与东北地区。

本文采用地级市平均土地确权率(排除受访户主家庭)作为核心解释变量的工具变量,我国不同地级市的土地确权情况存在差异,地级市的平均土地确权率越高,农村家庭参与土地经营权流转的可能性越高。而地级市的土地确权率显然与影响微观农村家庭财产性收入概率的其他遗漏变量之间的相关性较弱。因此,本文使用地级市平均土地确权率(排除受访户主家庭)作为土地确权的工具变量。确权农村样本家庭的地级市平均土地确权率为50.7%,在1%的置信水平上显著高于未确权家庭的地级市平均土地确权率30.7%。

四、实证分析

(一)基本结果

首先采用方程(1)估计土地确权对农民财产性收入的综合效应,OLS回归结果见表2列(1)。回归结果显示,与未确权家庭相比,确权家庭的财产性收入提高了18.5%,并且在1%的置信水平上显著。根据CHFS2015的数据统计,农村样本家庭的年均财产性收入为2267元,因而确权家庭的财产性收入平均提高了419元。土地确权的实质是明晰产权,可提高土地经营权的安全性和稳定性,有效减少村集体对农民承包地的干预和调整,确保农民能够完全自由地转出、转入土地经营权,保障农民在土地流转过程中的权益,对农民财产性收入具有直接的促增效应。显然,回归结果验证了前文提出的假设1:土地确权明显促进农民财产性收入的增长。

在控制变量中,户主的学历、年龄对农民财产性收入具有显著的正向影响。教育有助于突破参与资本市场投资时所面临的知识壁垒,把握市场投资机遇并依靠个人能力取得投资收益。随着户主年龄增长,可能会选择退出农业生产经营活动,将闲置的土地流转出去,从而获得财产性收入。相对于男性户主家庭,女性户主家庭的财产性收入更高。家庭财产总量对财产性收入具有显著正向影响,这是由于拥有的财产越多,参与资本市场投资的概率越高,获得财产性收入的可能性越大。最后,地区虚拟变量对农民财产性收入也具有一定影响,与东北地区相比,东部地区农村样本家庭的财产性收入明显更高,这与东部地区的土地流转市场、资本市场更为发达的现实相吻合。中部地区、西部地区与东北地区农村样本家庭的财产性收入的差异并不显著。根据CHFS2015的数据统计发现,样本农村家庭中仅有19.25%拥有财产性收入,占比較低。鉴于此,本文仍采用方程(1)进一步估计土地确权对农民拥有财产性收入概率的影响。在方程(1)中,对财产性收入大于0的家庭,Yi赋值为1;对财产性收入为0的家庭,Yi赋值为0。Probit回归结果见表2列(2)。回归结果显示,与未确权家庭相比,确权家庭拥有财产性收入的概率显著提高了2.4%,且在1%的置信水平上显著。由于仅有19.25%的样本农村家庭中拥有财产性收入,因而2.4%的概率增幅也是比较高的。土地确权显著提高了农村家庭拥有财产性收入的概率,这也证实了不明晰的土地产权制度是造成农村家庭缺少财产性收入的重要原因之一。表2中Probit估计结果有可能并不具有一致性。这是因为,土地确权与农民是否拥有财产性收入可能在一定程度上具有逆向因果关系。土地确权明确了承包经营权,通过降低交易成本等方式促进土地经营权流转,提高农民拥有财产性收入的概率,同时拥有财产性收入的农村家庭可能更加倾向于将土地流转出去,因而其土地确权的概率也更高。本文使用地级市平均土地确权率(排除受访户主家庭)作为土地确权的工具变量,采用工具变量法(IV Probit)估计方程(1),回归结果见表2列(3)。Wald检验的P值显著拒绝了土地确权是外生变量的原假设。在工具变量回归中,第一阶段回归的F值为1777.22,显著高于F的临界值10,因而拒绝选取的工具变量(地级市土地确权率)是弱工具变量的原假设。此时核心解释变量土地确权的边际概率系数在10%的置信水平上显著为正,说明土地确权能够显著提高农村家庭拥有财产性收入的概率。具体来看,与未确权家庭相比,确权家庭拥有财产性收入的概率提高了3.3%。

(二)倾向得分匹配估计

为检验基本模型(1)的OLS回归结果是否稳定、可靠,接下来采用倾向得分匹配法(Propensity Score Matching,PSM)对方程(1)进行稳健性检验。具体来说,就是利用控制变量为每个确权家庭匹配一个“同质”的未确权家庭,从而确保两组农村样本家庭除了在土地是否确权方面不同之外,其他特征尽可能地相似,然后通过对比两组家庭财产性收入的差异来检验土地确权是否显著促进了农民财产性收入增长。为此,首先使用Logit模型构建土地确权模型。为了提高匹配的质量,在构建农村家庭土地确权的Logit模型中使用了户主特征变量、家庭财产总量和地区虚拟变量进行回归①,然后利用Logit模型的回归结果计算每个农村家庭的倾向得分值(即土地确权的概率),并根据倾向得分值为每个确权家庭匹配“同质”的未确权家庭。

在采用核匹配法(kernel matching)匹配样本之后,所有控制变量的标准化偏差均控制在1%以内,而且t检验的结果②不拒绝确权组和未确权组无系统性差异的原假设。表3列示了核匹配前后控制变量平衡性检验结果。表3列(1)显示,Pseudo-R2值从匹配前的0.023下降到0。列(2)似然比检验结果显示,控制变量的联合显著性在匹配前和核匹配I中在1%的置信水平上显著,在核匹配II中不显著。列(3)显示,控制变量的总偏差从75%下降到50%,调整核匹配的带宽之后最终下降到25%,总偏差大幅度降低,可见匹配结果较好地平衡了数据。

在取得有效的匹配样本后,进一步计算土地确权影响农民财产性收入的平均处理效应(ATT,Average Treatment Effect on the Treated),结果列示在表4(下页)的列(3)—(4)。回归结果表明,确权农村样本家庭的财产性收入比未确权家庭显著提高了15.4%~16.9%,且在5%的置信水平上显著。两种方法回归系数比较接近,这也证实对于基本模型(1)的OLS回归结果是稳健的。

此外,考虑到可能存在的异方差问题会导致估计效率的降低,这里再使用加权最小二乘法(WSL,Weighted Least Square)模型估计土地确权对农民财产性收入的影响,结果列示在表4列(2)。对比WLS与OLS的回归结果发现,两种方法估计的土地确权对农民财产性收入综合效应在数值上较为接近,证明对于基本模型(1)的OLS回归结果是有效的。上述结果与前文提出的假设1一致,即土地确权显著促进了农民财产性收入增长。

(三)中介效应分析

在清楚土地确权与农民财产性收入的因果效应之后,接下来利用中介效应模型分析土地确权对农民财产性收入的影响过程和作用机制。基于前文的理论分析,提出土地确权→中介变量→农民拥有财产性收入概率的中介变量影响渠道。中介效应模型的作用机制由方程(2)、方程(3)和方程(4)共同描述,回归结果如表5(下页)所示。表5第2行显示,土地经营权流转的中介效应为20.60%,且其回归结果在统计上显著,因而土地经营权流转的部分中介效应成立。第3行显示,土地经营权转出的中介效应为29.17%,其回归结果也是显著的,因而土地经营权转入的部分中介效应也成立。第4行显示,土地经营权转出的中介效应为1.25%,且其间接效应的回归结果显著①,因而土地经营权转入的部分中介效应也成立。第5行显示,土地经营权抵押贷款的部分中介效应不成立。综上,中介效应模型的回归结果显示,土地经营权流转、土地经营权转出是土地确权影响农民财产性收入的重要机制,而土地经营权转入的部分中介效应很低,土地经营权抵押贷款的中介效应不成立。

考虑中介效应模型可能存在内生性的问题,接下来以农民是否拥有财产性收入为被解释变量,以土地确权为核心解释变量,以地级市平均土地确权率(排除受访户主家庭)作为工具变量,采用中介效应的工具变量法,分别估计土地经营权流转、土地经营权转出、土地经营权转入、土地经营权抵押贷款对土地确权影响农民拥有财产性收入概率的中介效应,回归结果如表6所示①。表6的第2行以土地经营权流转作为中介变量,回归结果显示,土地经营流转发挥了部分中介效应,其占比达39.37%,因而土地经营权流转是土地确权影响农民财产性收入的重要机制之一。表6的第3行以土地经营权转出作为中介变量,回归结果显示,土地经营权转出的中介效应不成立。表6第4行以土地经营权转入为中介变量,回归结果显示,土地经营权转入的中介效应为30.49%。该回归结果与前文理论分析一致:农业生产经营效率高的农民更倾向于转入土地,这部分农民可能通过转入土地经营权获得更高的农业生产经营收入。在满足消费性需求之后,农民可能将增加的收入进行储蓄并获得利息收入,甚至参与投资以获取资产增值收益。因此,土地经营权转入是土地确权影响农民财产性收入的重要机制之一。表6的第5行以土地经营权抵押贷款为中介变量,回归结果显示,土地经营权抵押贷款的中介效应为35.41%,该回归结果与理论分析一致:农民可以利用土地经营权抵押贷款參与投资获得利息收入或资产增值收益,或者从事其他生产经营活动并获得更高的收入。随着收入的增长,农民可能会逐渐积累起一定数量的财产。只有当拥有一定的财产之后,才有机会参与资本市场投资,把握市场投资机遇,并依靠个人能力取得财产性收入。因此,土地经营权抵押是土地确权影响农民财产性收入的重要机制之一。

尽管土地经营权流转、土地经营权转入、土地经营权抵押贷款对农民是否拥有财产性收入未能起到完全中介作用,但在土地确权影响农村家庭拥有财产性收入概率的综合效应中占比分别达到39.37%、30.49%、35.41%。中介效应分析的结果与上文提出的假设2是一致的,即促进土地经营权流转和土地经营权抵押贷款是土地确权影响农民财产性收入的重要机制。上述结论对于政府进一步深化土地制度改革具有重要启示。

五、结论与政策建议

随着土地“三权”分置改革进程的推进,大量农村青壮年劳动力流向非农部门就业,农村土地流转率逐渐上升。土地流转率上升是农民富余劳动力向外流动的市场化反映,两者是相伴相生的关系。“三权”分置和土地确权是应对农村土地流转市场化的制度创新和重要改革举措,在进行“三权”分置改革和土地确权之前,土地流转中相关产权主体的行为能力受到较大的限制[23],“三权”分置和土地确权清晰地界定和确定了土地流转中的权利主体,对参与土地流转的农民、村集体以及流入土地的市场主体进行了“松绑”。

国家层面的改革举措往往滞后于微观层面的实践进程,但这些改革举措在多大程度上完成了改革设计的目标,还有赖于微观层面的检验。从理论上看,土地确权对农民财产性收入具有直接和间接的促增效应,且土地经营权流转在此过程中发挥着重要作用。本文利用2015年中国家庭金融调查(CHFS2015)的数据,从土地流转的角度考察了土地确权对农民财产性收入的影响,并进一步利用中介效应模型验证促进土地经营权流转,以及促进土地经营权抵押贷款是否是土地确权影响农民财产性收入的重要机制。通过上述分析,得到了如下结论:第一,土地确权显著促进了农民财产性收入的增长。相较于未确权家庭,确权农村家庭的财产性收入显著提高了18.5%,拥有财产性收入的概率提高了3.3%。第二,土地经营权流转、土地经营权转入,以及土地经营权抵押贷款,是土地确权影响农民财产性收入的重要机制。土地经营权流转、土地经营权转入,以及土地经营权抵押贷款的中介效应比重分别为39.37%、30.49%和35.41%。土地确权的推进需要落地于土地经营权流转这一关键场域。

基于上述结论,提出如下建议:

第一,完善土地确权改革的相关配套措施,为市场主体创造更好的制度环境。推动土地确权改革,不仅有利于实现土地经营权的价值,而且可让市场的力量发挥作用,对农村富余劳动力资源和土地资源进行重新配置。虽然土地确权显著促进了农民财产性收入的增长,但部分农民在获得土地承包经营权证书之后并没有参与土地经营权的流转。土地确权与农民转移至非农部门或城市地区就业、取得土地经营权抵押贷款之间并没有必然的逻辑关系。因此,还需要进一步完善土地确权改革的相关配套措施,细化土地确权、土地流转的相关法律法规和政策,增强法律法规和政策的协同性和可操作性,为参与土地流转的市场主体创造更好的制度环境。

第二,整合土地经营权交易网络,提高土地流转的经济效率。土地确权的实践历程需要落地于土地流转这一关键场域。从土地流转的经济效率来看,与农民之间小范围的土地经营权转让相比,有市场主体参与的规模化、集约化的土地流转在提高土地经营效率的基础上,能够为农民带来较高的租金收入。推动规模化、集约化的土地流转主要有两个切入点:一是整合土地经营权交易网络,一方面为交易双方提供更多的信息,降低由于信息不对称引起的交易成本,另一方面也便于政府对交易双方的行为进行适时、适度干预,保障土地的生态安全[24],最终促进各方合作共赢。二是鼓励转让土地经营权的农民允许承租方改变各承包地之间的地界,这有利于承租方增加对承包土地的长期投入,提高土地经营产出,也有利于提高农民的租金收入。

第三,推动土地经营权市场化,让农民享受到土地确权的制度红利。通过进一步推动土地经营权的市场化让土地所有权和承包权的权益变现,能使农民和村集体享受到土地确权的制度红利。2018年新修正的《土地承包法》正式确定了土地经营权抵押融资制度。虽然推进土地经营权抵押还存在一定的现实困难,但可以通过制度创新来解决这一问题。为了降低交易成本,激活土地经营权抵押市场,可以考虑采取政府和市场共同治理的模式来实现土地经营权抵押融资。我国尚未形成完善的土地经营权交易网络,土地市场总体上是“薄市场”,导致大部分土地经营权抵押融资采取了组合抵押担保模式,为此,有必要大力推动土地经营权抵押贷款市场的发展。

参考文献

[1]张琛,彭超,孔祥智.农户分化的演化逻辑、历史演变与未来展望[J].改革,2019(2):5-16.

[2]丰雷,郑文博,张明辉.中国农地制度变迁70年:中央—地方—个体的互动与共演[J].管理世界,2019(9):30-48.

[3]高强,张琛.农地确权与农民生产行为研究述评与展望[J].江南大学学报(人文社会科学版),2020(3):5-12.

[4]DEININGER K, JIN S. Land sales and rental markets in transition: evidence from rural Vietnam[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2008, 570(1): 67-101.

[5]HOLDEN S T, GHEBRU H. Tenure insecurity, gender, low-cost land certification in Ethiopia[J]. The Journal of Development Studies, 2011, 47(1): 31-47.

[6]丁玲,钟涨宝.农村土地承包经营权确权对土地流转的影响研究——来自湖北省土地确权的实证[J].农业现代化研究,2017(3):452-459.

[7]JACOBY H, MINTEN B. Land titles, investment, and agriculture productivity in Madagascar: a poverty and social impact analysis[R]. Word Bank, 2006.

[8]罗必良,洪炜杰.农地确权与农户要素配置的逻辑[J].农村经济,2020(1):1-7.

[9]胡新艳,罗必良.新一轮农地确权与促进流转:粤赣证据[J].改革,2016(4):85-94.

[10] MU R, GILES J. Village political economy, land tenure insecurity, and the rural to urban migration in China[Z]. Word Bank Policy Working Paper, 2014.

[11] 许庆,刘进,钱有飞.劳动力流动、农地确权与农地流转[J].农业技术经济,2017(5):4-16.

[12] DEININGER K, JIN S. Tenure security and land-related investment: evidence from Ethi-opia[J]. European Economics Review, 2006, 50(5): 1245-1277.

[13] 公茂刚,王天慧.农地“三权分置”改革对农业内生发展的影响机制及实证检验[J].经济体制改革,2020(1):73-80.

[14] 胡雯,张锦华,陈昭玖.农地产权、要素配置与农户投资激励:“短期化”抑或“长期化”?[J].财经研究,2020(2):111-128.

[15] ALSTON L J, LIBECAP G D, SCHNEIDER R. The determinants and impact of property rights: land titles on the Brazilian frontier[J]. Journal of Law, Economics and Organization,1996, 12(1): 25-61.

[16] 姜美善,米运生.农地确权对小农户信贷可得性的影响——基于双稳健估计方法的平均处理效应分析[J].中国农业大学学报,2020(4):192-204.

[17] 李江一.农地确权对农民非农业劳动参与的影响[J].经济科学,2020(1):113-126.

[18] 宁静,殷浩栋,汪三贵.土地确权是否具有益贫性?——基于贫困地区调查数据的实证分析[J].农业经济问题,2018(9):118-127.

[19] 杨宏力,李宏盼.农地确权对农民收入的影响机理及政策启示[J].经济体制改革,2020(4):86-93.

[20] 贺雪峰.农地承包经营权确权的由来、逻辑与出路[J].思想战线,2015(5):75-80.

[21] 赵阳,李隆伟.农村土地确权登记颁证有关问题探讨[J].兰州大学学报(社会科学版),2017(1):1-7.

[22] 黄少安.中国经济社会转型中的土地问题[J].改革,2018(11):5-15.

[23] 刘守英,高圣平,王瑞民.农地三权分置下的土地权利体系重构[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2017(5):134-145.

[24] 林一民,林巧文,關旭.我国农地经营权抵押的现实困境与制度创新[J].改革,2020(1):123-132.

(责任编辑:许志敏)