观澜河长截流箱涵泥沙淤积规律和防淤减淤对策研究

2021-04-12涂向阳

郑 政,涂向阳

(1.深圳市水务规划设计院股份有限公司,518001,深圳;2.珠江水利委员会珠江水利科学研究院,510611,广州)

为破解正本清源及雨污分流长期性和河流水环境改善及界河水质达标限期性的矛盾,深圳市先后在观澜河、龙岗河、茅洲河、福田河、布吉河等跨市域或中心区等重点河流综合治理中创新性应用了河内埋设大型箱涵的强化截流治理措施。实践证明,“强化截流”作为合流制改造分流制过程中的过渡产物,彻底改善了上述河流长期以来的黑臭现状,在快速实现河流治污和生态修复方面体现了其可行性和优越性,效果十分显著。但受制于干支流治理时限的不匹配,为确保干流水质的达标,在各支流河口实施了总口截流。由于各流域处于城市建设的高峰期,水土流失近期尚不能有效控制,导致河流含沙量较大,河流泥沙易通过总口截入箱涵并发生淤积。封闭空间增大了沉积泥沙的日常清淤维护难度,混流水含沙量影响了污水设施的正常运行,这些问题也制约了截流系统的正常发挥。

国内外多以研究河流、水库、排水管道等泥沙淤积现象为主,没有专门针对沿河埋设的长截流箱涵的相关研究成果可借鉴。为提高运行管理水平、节约运管成本,并为后续类似工程的设计和建管提供技术改进支撑,深圳市水务局将“长截流箱涵泥沙淤积研究”课题列入2013年度水务发展专项资金科技创新重大专题项目,由深圳市水务规划设计院股份有限公司开展相关研究工作。

一、研究技术路线

1.长截流箱涵系统设计概况

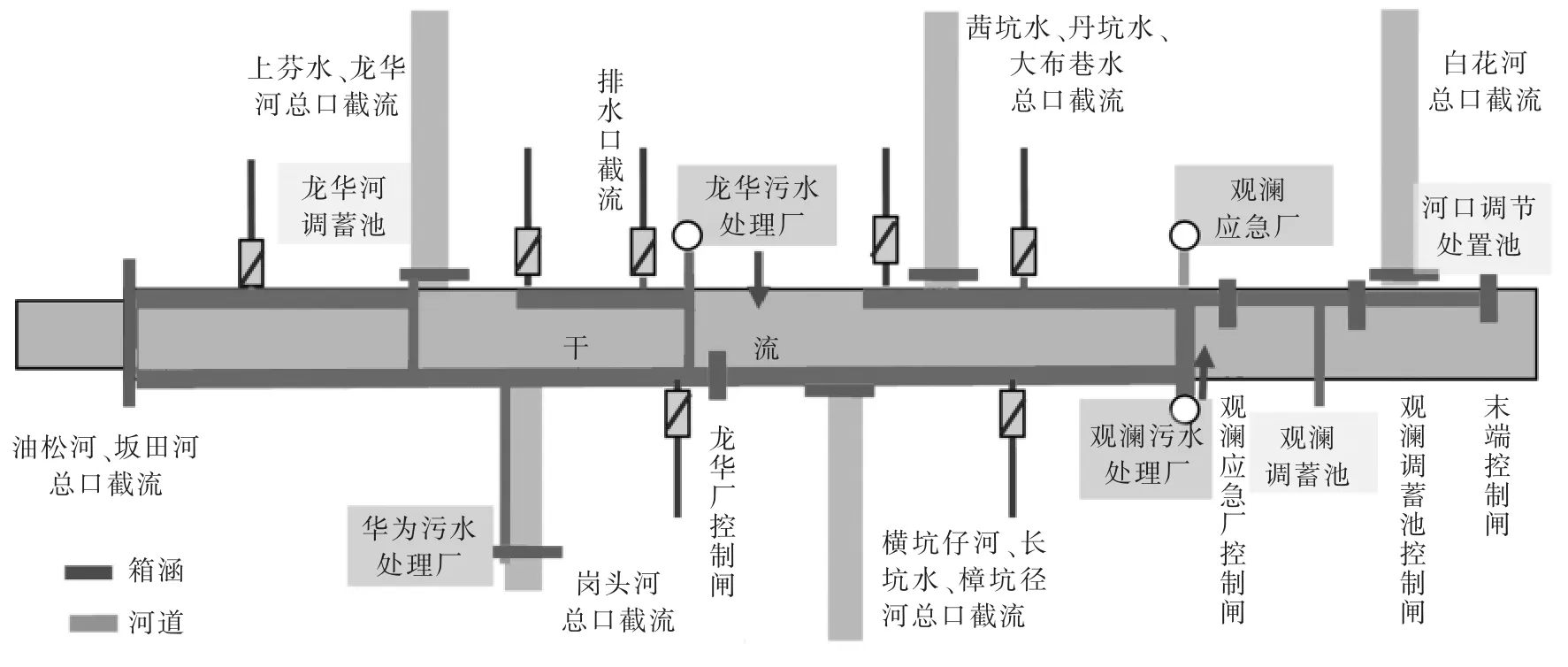

观澜河干流自油松河口起点至深莞交界断面长14.19 km,长截流系统沿干流河道两侧(局部一侧)埋设总长21.4km的截流箱涵(管),其中主箱涵尺寸2.5 m×2.0 m~5.0 m×4.0 m,总长12.229 km,设计流量为6.0~25.17 m3/s。截流系统对油松河、上芬水、龙华河等9个支流河口设橡胶坝或堰实施总口截流,对沿线的260个排污口实施截流。

图1 观澜河干流长截流箱涵系统图

观澜河长截流系统近期定位为旱季混流水及初雨水截排通道,兼顾市政污水收集及面源污染防治,旱季转输至龙华和观澜污水处理厂、观澜应急厂处理,雨季结合龙华河、观澜、河口等3处调蓄池,利用各污水处理厂的富余能力及新建河口调节池初期雨水处置设施处理;远期定位为市政干管检修备用通道及初(小)雨水截排通道。观澜河干流长截流箱涵系统见图1。

2.长截流箱涵系统调度规程

观澜河长截流箱涵系统的运行调度按调蓄池建成前后,分旱季、初(小)雨、大雨等不同工况进行设计,具体工程调度要求见表1。

3.实际运行调度存在的问题

项目研究期间多次对现场管理调度情况进行实地调查,经对4次旱季、10次降雨的实际调度工况分析,发现主要存在如下问题:

①旱季工况:各支流口截污橡胶坝正常充起,应急厂控制闸和末端控制闸关闭,符合调度规程要求。但沿线有时存在拦污栅堵塞、沉沙池及橡胶坝前泥沙淤积、箱涵内存在阻水建筑物截留垃圾等养护不及时现象,末端闸门封闭性不良、时有漏水情况发生。

表1 观澜河干流截流系统运行调度

②雨季工况:各支流口橡胶坝未及时塌坝,降雨期必然会加重箱涵内泥沙的流入和淤积;应急厂控制闸及末端控制闸未按操作规程开启,导致箱涵内的雨水沿箱涵溢流口溢出,泥沙大部分在箱涵应急厂上游段箱涵内沉积,同时下游段箱涵内流速减小,水流的挟沙能力不足,无法达到冲淤的要求。

4.本次研究技术路线

以深圳市观澜河为研究对象,结合基础资料收集整理、现场运行管理调查、原型调度观测分析,查找出长截流箱涵泥沙淤积规律与成因。选择下游淤积严重段开展局部物理模型试验研究,并对大雨工况下的冲淤效果进行原型调度观测验证,从工程改造和运行管理调度等方面提出防淤减淤对策。

二、泥沙淤积规律分析

1.淤积调查及规律分析

观澜河截流箱涵于2009年4月建成通水,到本研究项目启动已运行近5年,为积累数据,设计单位联合运管单位对全段箱涵先后开展了3次泥沙测量及清淤。为进一步查找箱涵的淤积分布规律,项目组于2014—2015年又多次对淤积比较严重的大布巷桥—箱涵末端闸段箱涵淤积进行测量。结论如下:

(1)时间变化特点

从淤积的年内分布来看,箱涵内泥沙淤积的时间主要在旱季和雨后。大雨冲淤工况下箱涵内主要表现为冲淤交替,在流速较大的箱涵段,水流或有余力挟带淤积的泥沙。2011年4—6月对箱涵淤积进行了两次测量,测量时差内流域正好接连几天下暴雨,河道内连续行洪致使涵内淤积物被大洪水冲走,淤积量由28 766.5 m3下降到14 089.06 m3。可见,一定量级的洪水不仅能运输其携带进入箱涵的泥沙,还可以冲刷箱涵内原泥沙淤积物,但在水动力较弱的箱涵段仍出现泥沙沉积现象。从箱涵沿程的淤积量变化来看,各段并不一致,冲刷的幅度也不相同,大布巷桥以上箱涵段冲刷比较明显,部分段可冲走全部淤沙;大布巷桥—桂花路桥段冲刷量明显减小;桂花桥—应急厂段受雨季未及时打开应急厂控制闸影响,水动力条件不足,还存在一定幅度的淤积量;应急厂下游段淤积物的冲刷幅度总体表现为沿程逐渐减小。

(2)沿程分布特点及规律

对2011—2015年历次箱涵淤积物调查分析显示,淤积物沿程分布主要呈现如下特点:

①受各污水处理厂取水控制闸及末端控制闸阻沙影响突出,上游段淤积主要受龙华污水处理厂控制闸影响,下游段淤积主要受应急厂控制闸及末端控制闸影响。

②截流箱涵中下游段淤积厚度和淤积量较中上游显著增加,这与下游段涵管坡降减小、来沙量增大、流速减小泥沙聚集落淤有密切关系。

③淤积显著段为“桂花路桥—末段控制闸”,局部段淤积厚度超过1 m,淤积体已达到箱涵过流断面的30%以上,淤积较为严重。

④不同时期淤积厚度测量成果表明,截流箱涵淤积厚度和淤积量随时间不断发展,在进行箱涵清淤后淤积物快速回淤,体现了箱涵淤积物具有逐步增长和累积的特点。

2.淤积物组分及来源分析

对箱涵内淤积物组分试验分析,结果表明:

①桂花路桥以下、应急厂控制闸上下游箱涵内淤积物以中粗沙为主,含有细砂和粉沙,颗粒级配良好。

②淤积物泥沙粒径范围在0.005~8 mm,粒径范围在0.25~2.0 mm内泥沙占样本总质量的65%,较下游淤积物粒径粗。

③箱涵上游段较下游段淤积物粒径略粗,越往下游淤积物中值粒径越小,3个代表性沙样的中值粒径分别 为1.754 mm、1.148 mm和0.051 mm,泥沙非均匀系数(拣选系数)分别为2.09、2.17和4.12,淤积物组分较为复杂,含有生活垃圾、建筑垃圾和杂物(塑料袋、钢丝、树枝等)。

④旱季工况下,各支流总口截流及主涵管沿线排放生活污水携带生活垃圾、冲泻质淤泥进入主涵管系统。黑色淤泥质淤积物(冲泻质)多来源于旱季污水。

⑤降雨工况下,若各支流总口截污进水闸门关闭不及时、不完全,雨洪水携带中粗砂和生活垃圾将从各支流总口截污口和沿线排污口进入涵内,淤积物中粗沙多来源于雨季。

3.淤积成因分析

①流域上游各支流水土流失未能有效治理、泥沙含量大,支流总口截流将上游旱季混流污水和初(小)雨水全部截流进入涵管,水流持续携带泥沙进入截流系统。

②各支流总口截流涵管进水口未能建设有效的拦沙、沉沙设施,未能实施定期清淤制度。

③截流箱涵为相对封闭通道,泥沙进入后水流运动受阻或流速降低后宜发生沉降和淤积,淤积物基本没有出路。

④淤积物组成包括推移质泥沙、悬移质泥沙、生活排污携带淤泥和建筑垃圾等,淤积物成分复杂,颗粒级配良好,在旱季涵管上游来水量较小时淤积物易发生板结、硬化,淤积物抗冲刷流速大。

⑤应急污水厂控制闸、观澜污水厂进水管叠梁堰、末端控制闸等阻水作用大,各交叉建筑物未按调度方案操作加剧了箱涵内泥沙淤积态势。

⑥白花河总口截流及下游河道沿线汇入截流箱涵的污水中含有餐厨垃圾、生活垃圾和冲泻质淤积物,观澜应急污水厂常处于检修和工程运行调试期,未能有效承担白花河污水的处理功能;在末端河口调蓄池建成前,白花河下游段箱涵内污水没有合理出路,成为该段淤积的主因。

三、防淤减淤对策研究

1.原型调度观测分析

针对箱涵内淤积规律分析揭示的连续大暴雨可对箱涵内淤积物进行冲淤的特性,项目组在2013年12月—2015年7月先后开展了5次雨季的原型调度观测作业,结合长截流箱涵系统的调度,利用上下游洪水水头差,进一步分析了洪水期冲淤效果。

以2015年4月—2015年7月连续调度工况为例,期间流域内多次发布暴雨预警,分别于5月11日、5月20日、5月23日 实现 了3次 冲 淤 调度。根据箱涵内冲淤前后淤积厚度实测数据对比,得出主要结论如下:

①5月11日第一次冲淤:以应急厂控制闸为界,以上段全线呈现冲刷态势,降雨后最大冲淤厚度达1 m;以下段呈现冲淤交替、淤积为主的现象,降雨前后淤积厚度变化幅度为-0.1~0.33 m。原型观测分析表明该量级大雨对应急厂控制闸以上段冲淤效果较好,下游段淤积厚度有所增大,主要为本次降雨量级不够大,洪水约5年一遇~10年一遇标准。

②5月20日第二次、5月23日第三次冲淤:樟坑径河口—末端闸以冲刷为主,最大冲刷厚度达45 cm;以上段呈现冲淤交替、淤积为主的现象,降雨前后淤积厚度变化幅度为-0.34~0.28 m。主要为暴雨期间水土流失情况也较为严重,水流含沙量仍较大,在雨后箱涵内流速减小后会发生一定程度的淤积。而应急厂控制闸下游新增淤积厚度仅为3 cm,可见利用大雨反复冲淤具有一定的效果。

2.物理模型验证

本次研究选择观澜河截流箱涵淤积较为显著的下游段(桂花路桥—箱涵末端出口)总长约3.6 km开展物理模型试验,进一步验证判断冲淤效果。模型采用有机玻璃制作,平面比尺为1∶25(正态模型)。

(1)旱季冲淤工况

旱季工况重点研究“分段蓄水、突然开闸、接力冲淤”的分段冲淤策略可行性。合理控制观澜应急厂控制闸、观澜调蓄池控制闸和白花河支流涵管进水闸等3座水闸,利用水闸上游主涵或支流河道充分调蓄旱季混流水后,打开蓄水闸,利用水头差冲刷下游涵内淤积物,实施定期多次蓄水冲淤水动力调控,将涵管内淤积物冲刷至下游调蓄池。以应急厂控制闸为例,观澜调蓄池控制闸保持关闭,关闭应急厂控制闸蓄旱季混流污水接近涵顶时,打开该闸门实施水力冲淤,验证将控制闸上下游涵段至观澜调蓄池控制闸之间的淤积物冲刷至调蓄池内的效果。主要结论如下:

①蓄水冲淤闸打开后,水闸上下游涵内流速均较大,闸下游300 m范围内最大流速为2.8~3.2 m/s,闸下游流速略大于上游;随着涵内水量的逐步下泄,相应流速和水位均呈现逐步减小趋势,水闸上下游流速大于1.5 m/s历时分别约18、43 min后上下游沿线涵内流速基本趋于稳定,流速减小为0.70~1.10 m/s。开闸冲淤过程中涵内上游水位略大于下游水位,闸下游涵内沿程水位呈现由迅速增大到缓慢降低的过程,闸下游段涵管水位由1.5~1.6 m逐渐减小至0.4~0.5 m。

②连续实施5次蓄水冲淤后,涵内淤积物剩余量分别为初始条件的73.4%、59.0%、47.7%、31.5%和19.7%。淤积物中细颗粒首先被冲刷,主淤积体厚度逐渐减小,淤积物逐渐被推移和输运至下游箱涵和观澜调蓄池,冲淤效果较为明显。

(2)大雨冲淤工况

雨季工况通过各个支流截流总口将强降雨期河道洪水引入箱涵实施大雨冲淤,拟通过模型试验研究验证“前后段控制、中段引导”的全线冲淤策略的可行性。当降雨强度为大雨(大于16 mm/h),按“前放、中冲、后关”的分段控制调度模式,支流口上设置的橡胶坝在降雨前先放空,同时关闭总口截流取水闸,待各支流口河道水位超过箱涵顶后,再开启各截流取水闸、涵末端控制闸,引河道洪水对箱涵进行全线冲淤,当河道内水位开始回落,及时关闭各支流口进水闸,防止箱涵内产生新的泥沙淤积。

①采用主截流涵恒定流(设计流量)冲刷试验模拟大雨冲淤工况,试验成果表明沿程主涵平均流速介于3.3~3.9 m/s。

②实施1次、连续3次大雨冲淤工况下,应急厂控制闸上下游段涵内淤积物剩余量分别为初始条件的85%和43.6%;观澜调蓄池控制闸下游段分别为73.7%和63.9%。涵内淤积物冲刷过程基本同旱季分段冲淤工况,部分淤积物被冲刷至末端控制闸下游,在下游河道并形成淤积带,大雨冲淤和减淤效果较为明显。

3.防淤减淤对策

①增加必要的泥沙控导改造工程。源头应改造截流设施,各支流口增设沉沙池、拦沙坎,阻止泥沙流入截流箱涵;末端在各污水处理厂和长截流系统连接取水口前增设沉沙设施,结合沉沙池建设拆除观澜污水处理厂叠梁堰,减少泥沙含量高对污水处理厂日常运维的影响。

②规范截流系统设施的调度管理。各支流口截流闸坝、各污水处理厂和调蓄池取水闸、末端控制闸应严格按管理规程进行调度,各支流口应做好降雨前期及洪水回落期截流口控制闸关闭、后期开闸引洪水冲淤的分期调度,长截流箱涵沿线各壅水控制闸雨季应及时开启,为洪水冲淤创造顺畅通道。

③合理划分冲刷淤积段分类管控。建议将大布巷桥以上段划分为冲刷区,大布巷桥—观澜应急厂段、观澜应急厂以下段分别划分为轻度淤积区和中度淤积区,各支流总口截流设施前划分为重度淤积区,下游2座调蓄池底定位为淤积安置区;调蓄池建设完成后,可取消应急厂控制闸,大布巷桥—观澜应急厂段可调整为冲刷区,观澜应急厂以下段调整为轻度淤积区。冲刷区应避免新增阻水设施,淤积区应定期开展支流口、沿线控制闸的联合调度,旱季通过“分段蓄水、突然开闸、接力冲淤”分段冲刷淤积物至调蓄池后进行集中清淤;雨季通过“前后段控制、中段引导”的方式利用洪水集中清淤,将箱涵内淤积物冲刷出河道。

④结合分区分类制定清淤对策。制定严格的定期和不定期相结合的淤积监测及机械清淤制度,按冲刷区、淤积区(轻度、中度、重度)分类确定清淤频次,减少清淤管理投入。清淤施工前后建议引入独立的第三方咨询机构把控工程质量,确保清淤管理效果。

⑤加强流域层面的协同管理。应加强流域层面的协同管理,提升管控水平,确保从源头上解决泥沙入箱涵问题。