城市防洪堤防设计与加固技术研究

2021-04-12谢嘉文

谢嘉文

(江门市科禹水利规划设计咨询有限公司,广东 江门 529000)

1 工程概况

西江大堤位于广东省鹤山市东北部,靠近西江下游的右岸,是鹤山市的重要堤围,其保护着鹤山市城区及5个镇,人口21.2万人,耕地5.85万亩,同时保护江肇高速公路、佛开高速公路、广珠铁路、广佛江珠轻轨等一大批重要基础设施。大堤是鹤山市西江的一道屏障,对保障当地工农业生产和人民财产安全起着重要的作用。当前,大堤为2级堤防,距今已运行十多年。为确保鹤山市西江大堤安全,急需对鹤山市西江大堤古劳水乡景区(桩号4+800)至利丰路口(桩号11+330)段进行加固和环境整治,以提高堤防的防洪安全性及优化大堤周边环境。

2 堤防存在的问题

2.1 堤基软弱,沉降量较大

堤防于2004年完成达标加固,但由于堤基土层为淤泥质土且该土层较为深厚,沉降量较大。原设计堤顶高程为9.81 m~9.42 m之间;根据实测地形,现状堤顶高程9.56 m~8.64 m之间,堤顶范围沉降量普遍在0.25 m~0.78 m之间;原设计反压平台高程为2.5 m,现状为1.79 m~2.49 m之间,普遍下沉0.4 m左右。

2.2 堤顶高程不足

现状堤防根据省水利厅1982年颁布的《珠江三角洲网河区洪(潮)水面线》,按防御西江50 a一遇洪水的标准复核堤顶高程。本次根据2002年颁发的《西北江下游及其三角洲网河河道设计洪潮水面线(试行)》,按防御西江50 a一遇洪水的标准复核堤顶高程。经复核,本次设计堤顶高程在9.78 m~9.02 m之间;现状堤顶高程由于堤身沉降影响,普遍在9.56 m~8.64 m之间,现状大堤部分堤顶高程不足,堤顶最大需加高0.73 m。

2.3 现有堤顶道路较窄,无法满足日益增长的交通需求

西江大堤是通往古劳镇中心和古劳水乡的主要通道,也是鹤山市通往高明区最近的跨境道路。随着古劳镇社会经济的快速发展,古劳水乡旅游业的蓬勃兴起,途经西江大堤的交通量大幅增加,现有的堤顶路面8 m宽已逐渐无法满足当地的需要,并成为制约古劳镇经济社会快速发展的重要因素。

3 城市防洪堤防加固设计分析

为方便进行研究,以鹤山市西江大堤为例,大堤(桩号4+800~11+330堤段)加固技术的设计进行分析。此次堤段长6.53 km,工程项目总占地面积57.80 hm2,永久占地31.22 hm2,临时占地26.58 hm2。该堤段是个软基段,沿线堤基土层为淤泥质土且该土层较为深厚,部分堤段沉降量较大,使得堤防基础软弱,地势低水面宽,造成堤坝受到严重的冲刷。大堤建成使用后虽多次进行加固,但由于原大堤坐落在软土地基,沉降量较大,堤顶高程无法满足现行规范的的要求,存在一定的安全隐患。为了避免发生险情,决定对该堤段进行加固处理,以确保能有效的发挥城市防洪体系的作用。

3.1 工程地质条件

据勘探结果,按岩土成因及工程地质特征,本堤段地层分为5大层,地层序号及代号分别为:(1)人工填土(Q4s);(2)冲积层(Q4al);(3)残积层(Q4al);(4)基岩(T33dγη);(5)基岩(∈3s)。

3.2 堤防加固设计

3.2.1 堤线布置

堤线布置基本按现有堤线走向沿河岸布置,具体布置原则:堤线基本按原大堤堤线走向沿西江右岸布置,大堤基本利用原堤身断面,争取达到较高的原堤身利用率,尽量避免大挖大填和减少新增占地。穿过自来水厂、居民点段,在满足防洪和交通需求的前提下,尽可能在原有道路的基础上适当扩宽,尽量做到少拆迁。

3.2.2 堤身结构设计

本次设计根据大堤沿线实际地形,分段采取不同的堤身断面进行设计。

(1)桩号4+800~6+750段(长1950 m)现状堤顶已填平加宽,堤顶宽度为28 m~126 m之间,高程与堤顶齐平。该段堤身主要往内侧加宽培厚,堤顶总宽26 m,主要由8 m绿道和18 m道路组成,堤顶高程在9.78 m~9.54 m之间。

外江侧8 m绿道=2 m(人行道)+4 m(自行车道)+2 m人行道。两侧人行道采用红色防水防滑环保砖铺设,厚0.06 m;中间自行车道采用黑色沥青路面,厚0.12 m;为确保绿道行人安全,在外江设仿木桩护栏,内涌侧通过道路花圃进行分隔。内侧18 m道路由外江至内涌侧依次为:中央分隔带2 m+路肩1 m+行车道2 m×3.5 m+行车道2 m×3.5 m+路肩1 m。路基采用0.71 m水泥稳定碎石填筑,路面采用改性沥青混凝土路面,厚0.195 m。

外江浆砌预制混凝土六角块护坡,坡比为1∶3,目前质量完好,本次对外江护坡不做处理。内坡1∶2.5,草皮护坡。

(2)桩号6+750~9+530段(长2780 m)原堤顶为混凝土路面,宽8 m,本次设计将其改造为8 m绿道,堤顶高程在9.54 m~9.23 m之间。8 m绿道=2 m(人行道)+4 m(自行车道)+2 m人行道。两侧人行道采用红色防水防滑环保砖铺设,厚0.06 m;中间自行车道采用黑色沥青路面,厚0.12 m;为确保绿道行人安全,在两侧设仿木桩护栏。堤顶路面排水:绿道路面向两侧倾斜,坡度为2%。外江浆砌预制混凝土六角块护坡,坡比为1∶3,目前质量完好,本次对外江护坡不做处理。内坡1∶2.5,草皮护坡;在4 m高程处设有反压平台,宽18 m,兼作道路路面。

该段道路设计路面横断面均为:18 m=1 m(路肩)+2×3.5 m(机动车道)+2 m(中央分隔带)+2×3.5 m(机动车道)+1 m(路肩)。路基采用0.71 m水泥稳定碎石填筑,路面采用改性沥青混凝土路面,厚0.195 m。为减少新填堤身占用内河涌,本次拟在内涌侧采用U型混凝土板桩进行支护,桩长15 m。为减小地基沉降变形,本次拟采用φ500水泥搅拌桩对道路路基进行地基处理,单根桩平均桩长20 m,桩间距1 m×1 m,梅花型布置。

(3)桩号9+530~9+800段(长270 m)往内侧加宽培厚,设计堤顶总宽26 m,主要由8 m绿道和18 m道路组成,堤顶高程在9.23 m~9.20 m之间。

外江侧8 m绿道=2 m(人行道)+4 m(自行车道)+2 m人行道。两侧人行道采用红色防水防滑环保砖铺设,厚0.06 m;中间自行车道采用黑色沥青路面,厚0.12 m;为确保绿道行人安全,在外江设仿木桩护栏,内涌侧通过道路花圃进行分隔。内侧18 m道路由外江至内涌侧依次为:2 m(中央分隔带)+1 m(路肩)+2×3.5 m(行车道)+2×3.5 m(行车道)+1 m(路肩)。路基采用0.71 m水泥稳定碎石填筑,路面采用改性沥青混凝土路面,厚0.195 m。为减小地基沉降变形,本次拟采用φ500水泥搅拌桩对道路路基进行地基处理,单根桩平均桩长20 m,桩间距1 m×1 m,梅花型布置。

外江采用浆砌预制混凝土六角块护坡,坡比为1∶3,目前质量完好,本次对外江护坡不做处理。内坡1∶2.5,在4 m高程处设有反压平台,宽8 m,草皮护坡。

(4)桩号9+800~10+680(长880 m)段往外江侧加宽培厚,设计堤顶总宽18 m,堤顶高程在9.20 m~9.10 m之间。堤顶道路由外江至内涌侧依次为:2 m(人行道)+2×3.5(行车道)+2×3.5(行车道)+2 m(人行道)。路基采用0.71 m水泥稳定碎石填筑,路面采用改性沥青混凝土路面,厚0.195 m。两侧人行道采用红色防水防滑环保砖铺设,厚0.06 m,为确保行车安全,在外江和内涌侧均设波形梁护栏。桩号9+800~10+350和桩号10+530~10+650段由于堤顶与现有地面高差较大,为减少占地,在桩号9+800~10+350、10+530~10+650段外江侧设C20混凝土重力式挡土墙,墙高3.2 m,墙顶宽0.4 m,底板宽2.6 m,墙前垂直、墙后1∶0.5,底板厚度均为0.4 m。

(5)桩号10+680~11+330(长650 m)段往外江侧加宽培厚,设计堤顶总宽18 m~27 m,堤顶为18 m~27 m宽道路,堤顶高程在9.13 m~9.02 m之间。桩号10+680~11+110段堤顶道路由外江至内涌侧依次为:20 m=2 m(人行道)+2×3.5 m(行车道)+2 m(花圃)+2×3.5 m(行车道)+2 m(人行道);桩号11+110~11+330段堤顶道路由外江至内涌侧依次为:27 m=2 m(人行道)+3×3.5 m(行车道)+2 m(花圃)+3×3.5 m(行车道)+2 m(人行道)。路基采用0.71 m水泥稳定碎石填筑,路面采用改性沥青混凝土路面,厚0.195 m。两侧人行道采用红色防水防滑环保砖铺设,厚0.06 m;为确保行人安全,在外江和内涌侧均设波形梁护栏。

3.3 堤顶结构设计

根据《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)规定,堤顶宽度应根据防汛、管理、施工、构造及其他要求确定。2级堤防堤顶宽度不宜小于6 m[1]。

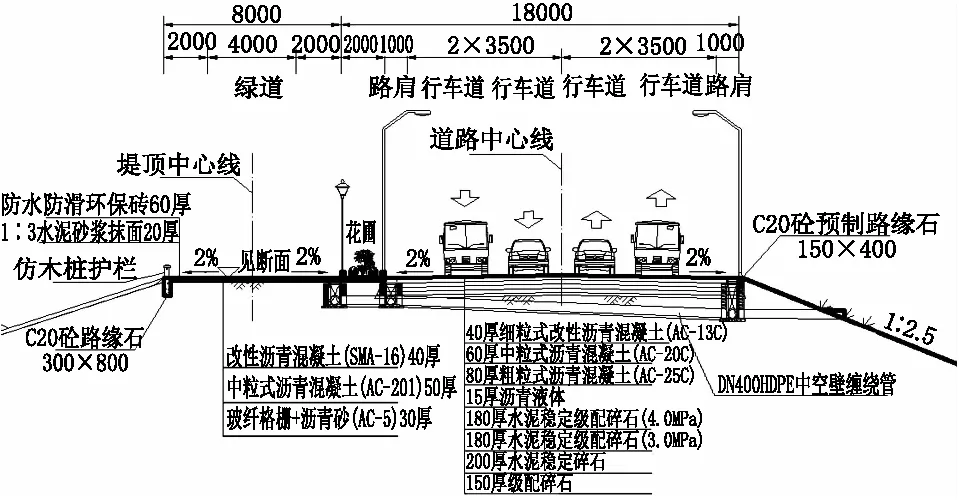

(1)桩号4+800~6+750段、桩号9+530~9+800段堤顶共26 m,由外江到内侧依次为:8 m绿道+18 m道路,具体见图1。其中,8 m(绿道)=2 m(人行道)+4 m(自行车道)+2 m(人行道)。两侧人行道采用红色防水防滑环保砖铺设,厚0.06 m;中间自行车道采用黑色沥青路面,厚0.12 m;为确保绿道行人安全,在外江设仿木桩护栏,内涌侧通过道路花圃进行分隔。

图1 桩号4+800~6+750、9+530~9+800段堤顶结构图

(2)桩号6+750~9+530段原堤顶为混凝土路面,宽8 m,本次设计将其改造为8 m绿道,具体见图2。8 m(绿道)=2 m(人行道)+4 m(自行车道)+2 m(人行道)。两侧人行道采用红色防水防滑环保砖铺设,厚0.06 m;中间自行车道采用黑色沥青路面,厚0.12 m;为确保绿道行人安全,在两侧设仿木桩护栏。堤顶路面排水:绿道路面向两侧倾斜,坡度为2%。

图2 桩号6+750~9+530段堤顶结构图

(3)桩号9+800~11+330段堤顶为18 m~27 m宽道路,见图3,图中所示为18 m宽堤顶道路。

图3 桩号9+800~11+330段堤顶结构图

3.4 堤身加固措施

针对西江大堤(桩号4+800~11+330堤段),由于沿线堤基大部分位于淤泥层上,其压缩性大,抗剪强度低,内摩擦角小,对堤身安全存在一定的威胁,为此,决定对堤身采用在加高培厚措施进行处理。并严格按照要求,进行开挖、回填以及碾压,以达到挖填平衡的要求。同时还应实施相应的防护加固措施,尤其是对于疏松土壤,要及时的进行处理,以避免长时间裸露在外。此外,对于开挖后的土料,应及时的进行清除,若不能未及时进行处理,应在其周围设置挡土地,以避免发生水土流失,保证堤防加固施工活动顺利进行[2]。

此外,堤防加固还需做好预防白蚁打洞,损坏堤防。一旦发现堤防上出现蚁穴,及时采用药物或火烧的方式消灭。最后,在西江大堤附近,要做好养殖户禁止养殖泥鳅、小龙虾、螃蟹等水生物的工作,以防止这些水生物给大堤带来威胁。

4 结语

堤防是防止水肆意横流的防护工程,这些水利建筑工程不能疏忽大意,否则一旦洪水来袭,将会带来巨大的灾难。为此,本文以鹤山市西江大堤为例,对大堤存在的问题进行分析,并针对该问题提出了加固设计方案,通过对西江大堤(桩号4+800~11+330堤段)干堤加固培厚,能有效的解决本地区威胁最大的洪、涝等自然灾害,并可抵御50 a一遇洪水、台风暴雨的侵袭,从而有效地发挥防洪作用。同时,工程采用合适的堤防加固技术,不会产生新的污染源,这能有效消除工程对当地生态环境的不利影响。而大幅扩宽现有道路宽度,不仅能改善当地的交通出行,修复生态环境,还能有效发挥城市防洪与美化大堤周边环境的双重作用。