地质雷达在地面沉降探测中的应用

2021-04-12鄢油纤丛沛桐侯剑山

鄢油纤,丛沛桐,侯剑山

(华南农业大学水利与土木工程学院,广东 广州 510000)

0 引言

地质雷达是一种物探技术,20世纪60年代已有对冰川的无线回声探测[1],90年代后,地质雷达在各个专业技术领域中普遍应用,如大坝安全鉴定、地层分布探查、管线检测、地灾勘查、公路无损检测、地下岩溶探测、土壤含水率检测、水土流失等[2-3]。正因为应用的广泛性,使得地质雷达具有较高价值,也进一步推动地质雷达的发展。

1 地质雷达工作原理

地质雷达应用的是电磁波脉冲法[4],手推装载移动的过程中发射天线T向地下发射一定中心频率的电磁波,电磁波在地下介质中传播,遇到不同介质目标体时发生折射和反射,接收天线R接收地下介质反射的波信号,反射的电磁波信号由光纤传输到雷达主机,转变成时间序列信号[5-6];测线上各个测点的波形时间序列,构成地质雷达探测剖面,见图1。地质雷达探测时普遍纳用剖面法,即收发天线垂直于测线方向沿着布置的测线以固定步距移动,从起点开始,每移动一次天线便发射和接收一次波信号,完成每条测线的探测后,在地质雷达的主机上便显示出在此测线的剖面图像,见图2。

图1 地质雷达原理示意图

图2 地质雷达双程走时图

地下介质中传播的电磁波,经过剖析和计算波在地下各个介质中双程走时与传播速度,来确定目标体的埋藏深度[7]。根据地面反射与目标体或分界面反射的时间差Δt,即可计算出其埋藏深度H,即:

式中:H为目标埋藏深度;Δt为地面反射与目标反射的时间差;v为电磁波传播速度;x为发射、接收天线间的中心间隔。

2 应用实例分析

2.1 工程概况

该建筑工程场区位于广州市永和开发区斗塘路,占地面积为57438 m2,建筑物为1~3层厂房、办公楼等,地质较复杂,在勘察深度范围内,场区内地层按成因可分为人工填土层、冲积层、坡积层、残积层、燕山期花岗岩。局部存在软塑状粉质粘土等软弱层,属二级场地。岩土种类较多,不均匀,性质差异较大,属中等复杂地基。

2.2 目的与要求

探测检查与发生地面沉降有关的松散土体、裂缝、空洞和地下填筑材料有介电常数差异的目标体等。根据电磁波信号的分布情况、图像波形、背景值等,将所探测目标体进行分类,找出发生沉降的不同原因点,为后期是否需要加固等提供工程地质依据。

2.3 探测设备

2.3.1 天线频率选择

此次的探测目标深度范围在9.9 m以内。因而探测采用的是加拿大EKKO雷达,天线频率选择100M分离式天线。

2.3.2 参数设置

(1)系统最大特征参数:186 dB,天线相同频率下,探测深度最深;(2)接收灵敏度:1.5 μV,此时地质雷达灵敏度最高;(3)采样间隔:0.8 ns;(4)采样率:100 GHz;(5)每道采样点数:10~31000;(6)脉冲重复频率:100 kHz;(7)环境尺度标准:IP66,在-50℃~50℃的温度范畴可正常使用;(8)可编程序时窗:500 ps~200000 ns;(9)发射电压:FCC、400 V、1000 V;(10)A/D:16bit;(11)整体分离式天线,测量形式可多种多样(CMP、反射法、透视)。

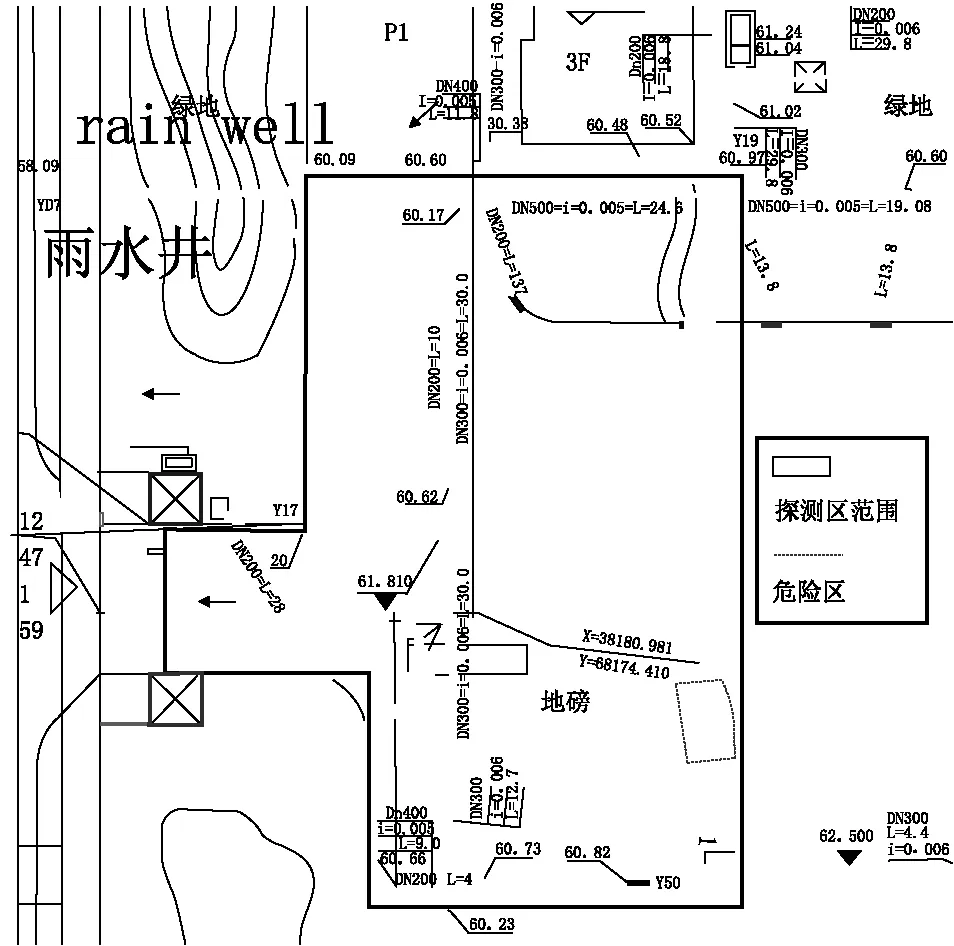

2.4 测线布置

本次探测路况见图3,路线位置见图4,探测长度分别为15 m左右、40 m左右、50 m左右、70 m左右、100 m左右。测线布置(来回布置):从起点至终点,每15 m~100 m左右布置一道测线,共22道测线。对需要探测目标划分22个探测断面,编号分别为#1、#2、#3…、#22。

图3 探测区范围平面图

图4 地质雷达测线布置图

2.5 图像波形特征

当探测地下范围内无问题存在时,雷达波形图的主要特点在于反射波的同相轴连续性好,无交叉、变位错动、缺失和振幅值的差异变动。当探测地下范围内存在问题时,反射波同相轴的连续性会变化,反射波会呈现强弱变化和错断等特征,结合钻孔资料来识别地下隐患、解释地质剖面。不同土层的波场特征如下:(1)杂填土:雷达主机上呈现的反射波杂乱无序;(2)密实土:雷达主机上显示的反射波信号较弱,波形匀称,甚至界面没有反射信号;(3)地下脱空:雷达主机上呈现的反射波信号较强,普遍呈近似水平的带状分布,有多次反射波信号;(4)不密实破碎土:接收天线接收的反射波信号幅值较强,在雷达主机上波形图像呈现同相轴错断、不连续、杂乱、区域化状态分布;(5)孔洞:雷达主机上呈现的反射波信号幅值较强,典型特点在于孤立体相位,三振相明显,通常特征为规整或非规整的双曲线波形,其下部仍有强反射波信号;(6)高含水:有幅值较强的反射波信号,基本以低频为主;(7)裂缝:波信号同相轴断开,其分布形式为斜向带状或尖波状,信号波幅值较强。

2.6 探测结论

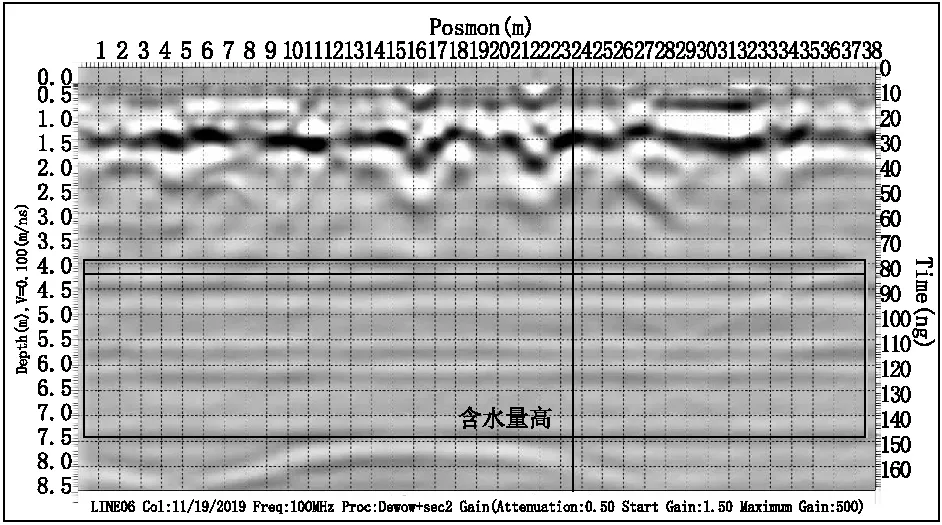

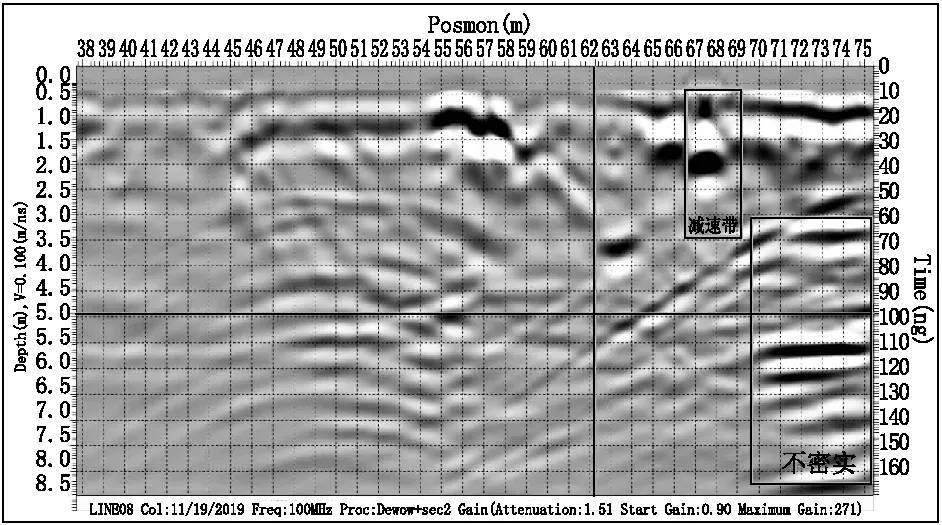

本次探测应用地质雷达实现测线22条,合计长度约为1304 m。测线部分雷达图像见图5~图9。

图5 测线4解译后雷达图像

图7 测线6解译后雷达图像

图8 测线8解译后雷达图像

图9 测线10解译后雷达图像

经综合分析和推断解释可得如下结论:

(1)雷达波形特征按浅部和深部描述浅部:测线部分位置反射波波幅变化剧烈,同相轴连续,局部区域同相轴错动,结合钻孔料分析,表明浅部回填土疏松,测试期间土壤含水量在地下不同部位有差异,应为雨后土壤水分滞留的反映。

(2)图层雷达影像表明测线#4、#5、#8、#10处(图5、图6、图8、图9)可能存在土壤不密实情况,测线#6处(见图7)存在高含水情况,其他测线未发现有隐患地带。不密实隐患因其充填介质杂乱、不均匀、介电常数差异大,地质雷达电磁波在其填筑不密实的缝隙常常产生绕射、散射、波形杂乱。高含水率缺陷普遍分布连续,反射波同相轴连续性好,波形相对较均一,因而含水率高缺陷的图像特征为多次震荡反射,振幅较大,同相轴连续。雷达探测有效范围内均无明显的错动带。

(3)地质雷达探测未发现有明显空洞、孤石等不利埋藏物,仅有排水管道以及金属管线。因本次只分析地面沉降原因,排水管道以及金属管线影响不大,因此不对排水管道和金属管线波形图像特征做进一步的分析。

(4)造成地面不均匀沉降原因主要是局部土层不密实,长期重力作用,导致地面下陷;地下水流失,地下水属孔隙潜水类型,含水层主要为透镜状砂土层,属中~强透水层,赋水性较好,地下水动态主要受季节性气象因素影响,补给主要来源于大气降雨,水量随季节变化,地下水流失严重,导致地基不均匀沉降造成地面下陷。

3 结语

基于地质雷达方法,可有效探测地面沉降,同时又能检测出地面沉降,是一种高效率的方法,但地质雷达法也存在多解性的问题,需要有经验的操作人员,和探测区域的地勘自资料相结合,才能更好的发挥地质雷达法的优点。