明代瓶花渊源与文人风格研究

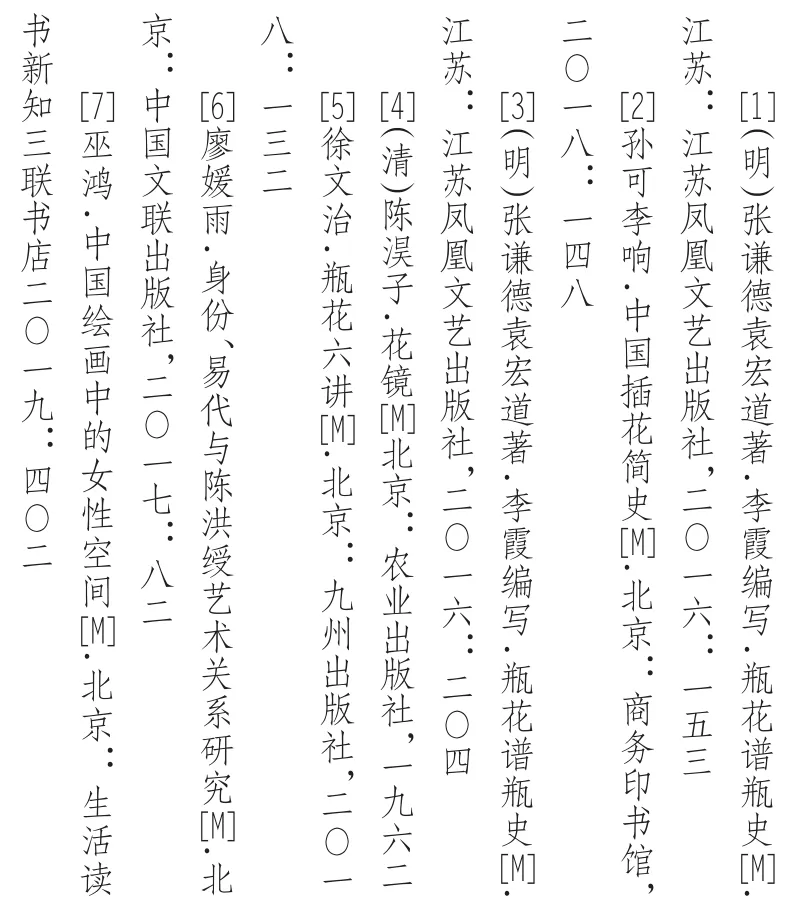

2021-04-12梅霖

□梅霖

瓶花艺术是一种以瓶器做载体的艺术形式,为中国传统插花艺术的重要组成部分。传统意义上的花器式样繁多,如壶、洗、尊、盘、盆等,其中以盘、盆和瓶最为常见和具有代表性。唐代常用盆和盘做花器,宋代开始流行用瓶,而到了明代对瓶的推崇达到了一个高潮,并相应地诞生了不少专门研究瓶花的历史著作和卓越的艺术作品。受到文人思潮的影响,这些作品不仅仅是简单对插花技法的总结,更多是融入了创作者当时的审美理念和生活态度。其中最具有代表性的当属清供文化,其丰富的内涵和表现形式杂糅了插花技巧、装饰艺术和古物鉴赏等。文人墨客试图通过清供的象征寓意反映出自己的审美情趣和对生命精神的追求。正是这种实践、理论和思想的相辅相成,明代瓶花艺术得以成熟发展,为后世花艺研究带来深远的影响。

一、借物抒—怀—花艺的社会发展

远在六朝时期,『竹林七贤』中已经出现花艺的雏形。当时盛行佛教供花仪式,但插花多为皿花一类的延续,还未达到美学层面。唐代的插花艺术已经颇为盛行,表现形式呈现多样化,如瓶花、盆花、缸花、占景盘花等,这种花的摆设常常出现在宫廷的尚宴中。唐代罗虬所著的《花九锡》更是中国插花史上第一部理论著作,另有欧阳詹的《春盘赋》也颇有学术价值。五代时的工匠郭江洲发明了占景盘,突破了器皿的限制,这可谓是插花技术上一大进步。花束可高低前后分束插置,使得表现形式更为随意。这种便捷设计经过改良应用到后世花瓶上来,例如宋代的十九孔花插和六孔瓷器花插,明代七孔珐琅花插等。到了宋代,簪花已经变成颇为盛行的民间行为,如邵伯温在《邵氏闻见前录》中提到『虽贫者亦戴花饮酒相乐』。而士大夫们更钟情于插花,将其与烧香、点茶、挂画并列『文人四艺』之一。高翥《春日杂兴》曾写道:『多插瓶花供宴坐,为渠消受一春闲。』宋人不像唐朝那样注重富丽堂皇的形式,而是以花寓意人伦教化,更讲究花品花德及精神层面的表现,此为宋代花艺的显著特点。

花艺在明代文人中的盛行,与当时政治背景、社会制度和文人喜好有直接的关联。明太祖朱元璋在建立明朝后,提倡『重本抑末』,奉行节俭,因而明例限制造园建园,但对民间农业确是颇为鼓励的,加之花卉种植业的发展,助推了园艺的科学化发展。这种基于民生实用的风气,促使大家重新研究传统的花卉艺术。在受元代异族几近百年的统治之后,明朝初期社会名士致力于恢复汉文化,随着社会商品经济日益阜盛、娱乐活动丰富,大众对瓶花的接受度进一步提高了。

明代文人思想受宋元影响颇深,其中理学以王阳明、高景逸、顾泾阳为代表,他们钟情于闲云野鹤的园林生活。加之受『清静无为』的道家思想影响,追求『净窗明几,一轴画,一张琴,一只鹤,一瓯茶,一炉香,一部法帖』的逸士生活。明晚期政治环境复杂,很多文人士大夫选择明哲保身,远离政治领域,归隐田园,投身于以花茶会友、修身养性活动之中,释放政坛失意和怀才不遇的情绪。他们醉心于品茗莳花、古刻碑拓、造园雅集等,从而带动了整个社会的雅尚风气。

与此同时,明代出现了颇具影响力和研究价值的瓶花有关的著作,如张谦德《瓶花谱》、袁宏道《瓶史》、高濂《瓶花三说》、文震亨《长物志》等。其中以《瓶花谱》和《瓶史》为代表,为中国插花艺术建立了完整的理论体系,并以清、疏、淡、远为主体的审美旨趣,对后世影响深远。他们三人都提出了瓶花的审美意识。在张谦德和高濂看来,『得画家写生折枝之妙,方有天趣』为瓶花的最高标准,也就是将插花与绘画技巧相结合,好看的瓶花艺术就应如画家写生笔下的折枝花充满生气。

袁宏道鄙弃官场,不慕荣华,将瓶花作为『修持』的法门。他更似寒士,倡导『性灵说』,推崇瓶花之美发自内心和自然。正如他自己所述,他写《瓶史》的目的在于『与诸好事而贫者共焉』。他在书中对于瓶花非常细致的研究,可以让我们了解到明朝文人生活和艺术追求的细致末梢。《瓶史》通篇分为花目、品第、器具、择水、宜称、屏俗、花崇、洗沐、使令、好事、清赏、监戒十二篇章,从花材花器的选取、环境的供养到审美情趣,都极尽详细的阐述介绍。袁宏道将当下和他同样追求的这帮文人称为『幽人韵士』,正如书中所述:『夫幽人韵士,屏绝声色,其嗜好不得不钟于山水花竹;夫幽人韵士,处于不争之地,而以一切让天下之人者。』但这毕竟只是少数人理想化的一种生活状态,大多数还是处在为卑官所绊的不如意中。正是这种现实的挫折,赏花养性成为理想和现实的一个平衡点。文人们对瓶花艺术的追求,实质上就是借物抒情的一种人格化实现,有种『斯是陋室,惟吾德馨』之意,从而达到静观下的『物我两忘』的超脱境界。

二、方有天趣——集大成的明代插花

明初期,文人受宋代理学影响,插花讲究中立庄重、严谨构图和鲜明寓意;到中后期,发展愈加成熟,加上袁宏道、陈洪绶、文震亨等文人的引领,将插花带入清雅格高的极高境界。明代喜用装饰物插花,所用装饰物既有珊瑚、灵芝、如意、翎毛等昂贵之物,也有柿子、香囊、佛手、拂尘等日常物品,取其吉祥寓意。

明代插花基本都以瓶为主,摒弃宋元瓶花和盆花两种形态雄峙并举的局面,此外罍、觚、尊、壶皆可入画。明初常用的『尊』到了晚期,装饰出现了明显的变化,还形成了专门陈设花器长形状的『花觚』。从明初的谢环、边景昭,到中后期的陈洪绶、沈周、文征明等名家画作中,都可见到将花觚簪花等作为文房清供,装点文人雅集的景致。当时文人崇尚复古,讲究『文必秦汉,诗必盛唐』,在花器的选择上也偏好古雅,崇尚铜器、瓷器而鄙薄金器、银器。另外亦会按照季节和空间来选择:春冬用铜器避免因天气寒冷而冻裂,夏秋用瓷器,更见清雅;空间上即是厅堂用大些的花器,书房则用小巧些的,这样亦体现了东方美学的和谐之说。

当时人们赏花习惯虽然师承古人,但亦有不尽相同之处。如唐时,古人习惯将赏花与焚香相结合,韩熙载的《五宜说》中就有记载『对花焚香,有风味相和,其妙不可言者』。到宋代时,花、画、香、茶已是形影不离的日常结合。宋代名画中常常出现香炉,作为书房中雅致的小摆设。然而到明代,许多文人对品花与焚香相结合转变为嗤之以鼻,他们认为焚香的气味过于浓烈,会破坏花卉的清雅之气。『自然风韵』是当时插花的艺术衷趣,而美的最高境界就是师法自然。在花木的选择和修建中须时时尊重它们的自然形态和生长规律,进而通过人为的加工改造,创作出『虽由人作,宛若天开』的自然艺术。袁宏道《瓶史》中提到:『插花不可太繁,亦不可太瘦。多不过二种、三种,高低疏密,如花苑布置方妙。』

中式插花中,最重要的一个体系叫『比德观』,就是把人为的道德标准移附在植物上面,例如《楚辞》中将香草比喻君子、菊花比作清寒高士等。花的世界纷繁复杂,正如人有美丑和贤愚,即物以见道,文人仿照官秩等级,将花卉按照雅俗分作『九品九命』来品鉴花的优劣,并赋予其不同的品质和象征意义,开后世『花品』『花谱』风气之先。袁宏道在品评花目时好些都是借鉴于王世懋《花疏》和王象晋《群芳谱》中的观点,也是很符合明代士大夫普遍的观念。张谦德在《瓶花谱》中将梅、兰、菊、水仙、牡丹、山茶、石菖蒲等列为一品,这和中国文化的『君子比德』思维有关,以花喻人,实为强调高尚的君子气节。文士呂初泰在他的《花政》中就张谦德对花目品第的分类,也提出了自己的看法:『不敢耳食张翊之《花经》,随声谦德之《瓶花》。宁先才品,缓叙浮华。循名责实,新旧参举。』其升降次第,颇有新意。

三、清净无为——清供的文人语意

明代以降,沿袭了宋代文人的『博古』之风,随着折枝花绘画题材的前朝延续发展,清供图像中『清静无为,崇尚自然』的道家思想,在江南士人阶层颇为盛行。『清供』一词,秦汉时期指佛前的供品,因花在佛教中有六度的寓意:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。古人认为选择什么样的花供给佛祖,就同于选择什么样的方法来修行。在宋朝开始流行起来为文人雅士欣赏把玩,到了明朝已经成为他们日常不可或缺的雅习。『清』乃清心寡欲,『供』指虔诚供奉,代表的正是文人清风正气的品性。

陈洪绶作为明代文人中颇具代表性画家,后人常用『高古奇骇』来形容他的艺术风格。他生活的明晚期,是一个尚『奇』的时代。它或是文人的理想人格,一种高雅不俗的生活形式;或是社会上下关系浮动时代的精英分子用以重新界定自己的社会身份和与众不同的行为。他在画中彰显出一种『极静而拙』的狂狷气象,通过画作传述自己的人生态度和对社会时政的看法。他这幅《瓶花图》用笔工整,着色清雅脱俗,格调奇崛。兼具应物象形之功和适度夸张之力,画面和谐中呈现出一种幽远静谧之气。古人喜以铜器插花,他们认为铜瓶因深埋土中,浸染天地之灵气,用来养花,自然花色鲜媚润养。正如宋赵希鹄在《洞天清录》中所提及,『古铜器入土年久受土气深,以之养花花色鲜明如枝头开速而谢迟,或谢则就瓶结实,若水锈传世古则否陶器入土千年亦然。』铜瓶亦是陈洪绶最为喜爱的插花瓶具之一。如《品茶图》中,两位高士相对而坐,一上一下,巧妙的斜角构图和视角,让人一眼看出主客分明。主人以蕉叶铺地,客人坐一怪石之上,两人手捧茶盏,闻香品啜,耳边琴音缭绕,身旁瓶花菡萏清香。画中铜瓶色泽浑厚,造型古朴,韵味和高士气质可谓相得益彰。

陈洪绶入画的题材像香炉、花盆、茶壶、钟鼎、镇纸等往往古旧斑驳,这种刻意的仿古构成了他最为独特的作画风格。如果说崇古是陈洪绶的艺术风格,那么幽趣更多是融合掺杂了民间艺术的真味。这种多面的艺术特征,使得他的作品将世俗寓意与风雅变得相得益彰。因而了解陈洪绶的艺术特色,关键在于思考『古』与『今』在其作品中的关系。明代对瓶花艺术风格的崇古,无疑是整个社会复古思潮现象的缩影。在表述这一理念时,陈洪绶并没有把『古』狭义地理解为绘画的风格和传承,而是在其所习『心学』的基础上将这个概念融入生活和艺术的根本志趣,与『奇』『癖』等其他晚明流行观念相互融合以构成他自身的主体性。

陈洪绶的艺术特点,并非一味地仿古,而是为了出新,试图在『简古』的语境中寻找代表自己的意向美的语言。

四、结语

插花最重要的是找到美的姿态,首先是生趣,来源于它本身自然形态的趣味;然后是意趣,通过人为的再创作把其塑造得更具美感;最后是艺趣,这不只是纯粹的技法,而更要有一种天人合一的灵气和生动的艺术感。瓶花以其灵活性,将四时之花苑囿于隅,有限的居住空间里诠释自然意象。瓶花除作为日常摆设或者节日仪式上的需要,更是人们雅尚、雅集的一种生活方式。花木本无情义,由于人们将自我情感投射,故而产生『草木之情』,于细微处见宏大,于清浅中见深刻,一花一木诠释自然意境和构建,代表着文人对超脱世俗的向往。而明代瓶花往往有一种幽深的历史厚重感,让观者仿佛刹那间脱离窠臼,直入永恒,正是禅宗中『青山元不动,浮云飞去来』之寂静趣味。