新型非离子型氟碳表面活性剂的制备及性能*

2021-04-11刘瑾王之琨

刘瑾,王之琨

(1.陕西国防工业职业技术学院 化学工程学院,陕西 西安710030;2.青岛迪爱生精细化学有限公司,山东 青岛266101)

前言

氟碳表面活性剂由于其独特的高表面活性、高化学稳定性、高耐热稳定性以及氟碳链既憎水又憎油[1~2]被广泛地应用于各种领域,包括消防灭火剂、润滑剂、粘合剂、油田钻井等[3~5]。一般常见的氟碳表面活性剂通常分为离子型含氟表面活性剂和非离子型含氟表面活性剂[6],非离子型含氟表面活性剂由于其在水中不电离,对pH值的变化和电解质的存在等离子因素不敏感,且与离子型表面活性剂相容性较好,可用于表面活性剂的复配、改性、增效等[7]。张昱等[8]通过六氟环氧丙烷和壬基酚聚氧乙烯醚40(NP40)反应聚合成一种新型非离子型氟碳表面活性剂,表面活性剂的临界胶束浓度为8.32×10-6mol/L,表面张力至26.5mN/m。施锦辉[9]等用马来酸酐、1H,1H,7H-十二氟庚醇环氧乙烷通过磺化反应制备出含氟烷基磺酸盐表面活性剂。徐伟[10]等通过全氟己基乙醇和五氧化二磷的过酯化反应制备新型磷酸型含氟表面活性剂。传统的氟碳表面活性剂[11]可分为全氟辛酸和全氟辛烷磺酸两大类,但这些化合物严重破坏生态环境,因此本文通过全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧壬酰氯和长链醇类的酯化反应制备出一种新型的非离子型氟碳表面活性剂,并改变链的长度合成不同的产物,并对其表面张力、临界胶束浓度、亲水亲油性(HLB值)、热稳定性等物理性质进行测试。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

试剂:全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧壬酰氯(C9F18O3),无水硫酸铜,三乙胺,正己醇,正癸醇,十四醇,十八醇。仪器:紫外可见分光光度计、红外光谱仪、核磁共振仪、气相色谱仪、热重分析仪。

1.2 实验方法

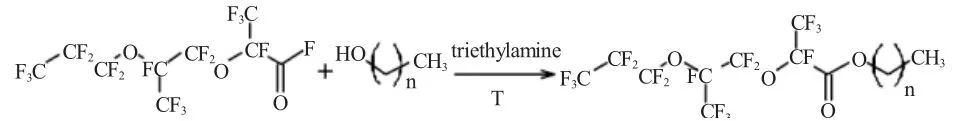

按照物质的量比1∶1.2的全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧壬酰氯(C9F18O3)和正己醇在室温条件下进行反应,如图1所示,滴加少量的三乙胺作为缚酸剂,反应8h后,加入无水硫酸铜除水,过滤后经过液相色谱仪进行产物分离;改变长链醇的种类选取正癸醇、十四醇、十八醇分别与全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧壬酰氯反应,重复上述步骤,并对生成的不同产物进行表征,上述四种长链醇得到的产物分别为C9F17O4(CH2)6H,C9F17O4(CH2)10H,C9F17O4(CH2)14H,C9F17O4(CH2)18H。

图1 酯化反应生成氟碳表面活性剂,n=5,9,13,17Fig.1 The fluorocarbon surfactant synthesized by the esterification reaction generates,n=5,9,13,17

2 结果与讨论

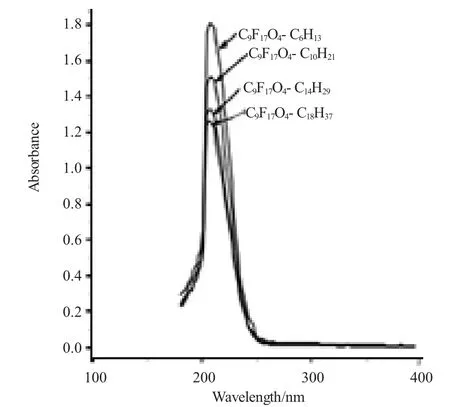

2.1 紫外光谱(UV Spectrum)分析

图2 四种合成产物的紫外光谱Fig.2 The UV spectra of the four kinds of synthesized products

通过观察紫外光谱上峰的位置与强度[12],可以判断出分子中的特殊基团。将上述合成的浓度为0.01mol/L四种不同的产物溶解在环己烷中,纯的环己烷作为对照试验,进行紫外光谱测试,通过紫外光谱扫描鉴定氟碳表面活性剂中的酯基基团,实验结果如图2所示。图2表示四种不同产物(C9F17O4(CH2)6H,C9F17O4(CH2)10H,C9F17O4(CH2)14H,C9F17O4(CH2)18H)的紫外光谱图,图中的吸收峰为羰基的吸收峰,由于生成产物中均存在着烷氧基,因此吸收峰发生蓝移现象,从280nm左右移至210nm左右。我们发现,随着相对分子质量不断增加,羰基吸收峰强度反而减小,这是因为相对分子质量的不断增加使得羰基在化合物中的比例减小,因而吸收峰的强度降低。

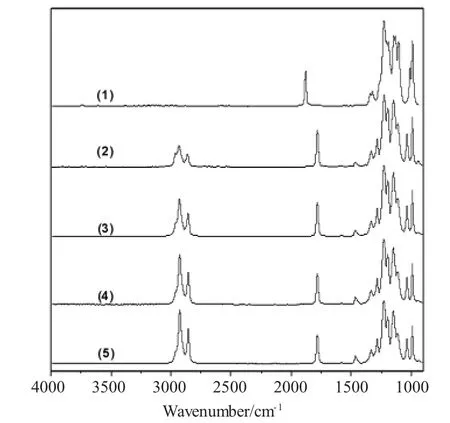

2.2 红外光谱(FT-IR)分析

分子结构中不同的官能团在红外光谱中吸收带有着不同的波长位置,我们对合成产物进行红外光谱分析,实验结果如图3所示,(1)为实验对照组。我们从红外光谱图看出在1100~1400cm-1处均有特强的碳氟基团的多重峰。与(1)相比,四种产物的红外谱图中明显增加了-CH2,-CH3基团的吸收峰:2955~2965cm-1为CH3的反对称伸缩振动峰,2925~2935cm-1为CH2的反对称伸缩振动,2845~2855cm-1为CH2的对称伸缩振动峰,随着相对分子质量的不断增加,吸收峰的强度逐渐变大,这是因为-CH2含量逐步增加。

图3 红外光谱(1)全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧壬酰氟;(2)C9F17O4-C6H13;(3)C9F17O4-C10H21;(4)C9F17O4-C14H29;(5)C9F17O4-C18H37Fig.3 The infrared spectra:(1)perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxononanoyl fluoride;(2)C9F17O4-C6H13;(3)C9F17O4-C10H21;(4)C9F17O4-C14H29;(5)C9F17O4-C18H37

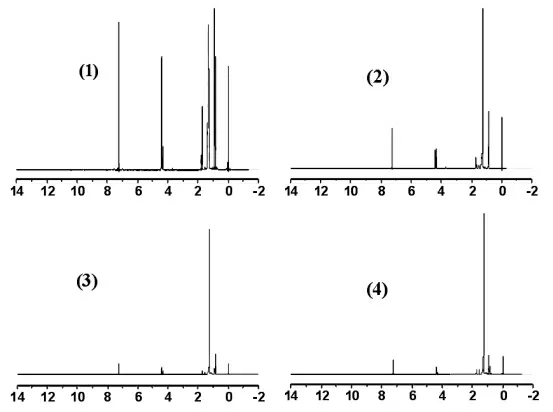

2.3 核磁共振分析

将不同产物溶解在CDCl3中,利用核磁共振仪测定1HNMR谱图,如图4所示。1HNMR谱图能够根据不同位移反映不同类型的氢,各个峰的积分面积表示氢的含量。氢谱以CDCl3(化学位移为7.26)为内标。每一个目标产物有着相同的化学位移,四种产物均有四种类型的氢,以C9F17O4-C6H13为例,各化学位移可以标记如下:4.36(2H,m,-OCH2CH2-),1.71(2H,m,-OCH2CH2-),1.27(6H,m,-OCH2CH2(CH2)3CH3),0.88(3H,t,-CH2CH3)。

图4 核磁共振光谱(1)C9F17O4-C6H13;(2)C9F17O4-C10H21;(3)C9F17O4-C14H29;(4)C9F17O4-C18H37Fig.4 The NMR spectra:(1)C9F17O4-C6H13;(2)C9F17O4-C10H21;(3)C9F17O4-C14H29;(4)C9F17O4-C18H37

2.4 表面张力测定

利用表面张力仪在室温条件下测定不同产物的表面张力,分别测试三次,计算其平均值,表面张力结果如表1所示。我们发现四种产物具有极低的表面张力,这是由于含氟基团的存在[14~15],随着相对分子质量的不断增加,表面张力逐渐变大,这是因为氟的含量越低,表面张力越大,反之氟的含量越高,表面张力越低,因此合成的含氟化合物是一种很好的氟碳表面活性剂。

表1 不同产物的表面张力Table 1 The surface tensions of different products

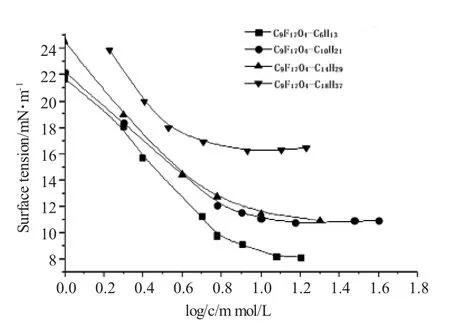

2.5 氟碳表面活性剂在环己烷中临界胶束浓度

普通非离子型表面活性剂在有机溶剂中会形成胶束,形成胶束时,溶液的物理性能如表面张力、电导率等会发生巨大的改变。通过测定各氟碳表面活性剂在环己烷中的表面张力,作出表面张力-对数浓度曲线如图5所示。随着氟碳表面活性剂浓度的增加,与环己烷的混合溶液的表面张力逐渐下降,当浓度增大一定值时,表面张力变化不大,说明该浓度达到了形成胶束的临界浓度。从图5可以得知各产物在环己烷中的临界胶束浓度分别为:7.1mmol/L(C9F17O4-C6H13),6.5mmol/L(C9F17O4-C10H21),5.7mmol/L(C9F17O4-C14H29),5.1mol/L(C9F17O4-C18H37)。

图5 环己烷中表面张力-对数浓度曲线Fig.5 The surface tension-logarithmic concentration curve in cyclohexane

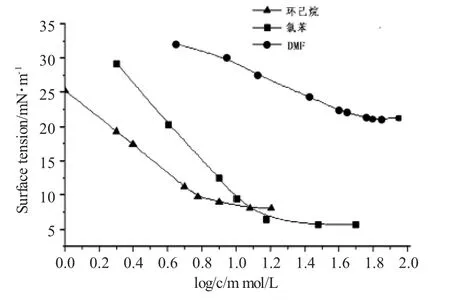

2.6 氟碳表面活性剂在不同有机溶剂中的临界胶束浓度

选取C9F17O4-C6H13分别加入到三种不同的有机溶剂环己烷、DMF、氯苯中,环己烷代表非极性非氯化溶剂,DMF代表极性非氯化溶剂,氯苯代表氯化溶剂,测定溶液的表面张力和临界胶束浓度如图6所示。对于同一表面活性剂,环己烷溶液的临界胶束浓度最小仅为7.1mmol/L,其次为氯苯14.2mmol/L,最后为DMF 63.1mmol/L。

根据相似相容原理[16~17],表面活性剂C9F17O4-C6H13的碳氢链段与环己烷有很好的相容性能够伸向环己烷内部,而氟碳链段伸向空气中。氯苯与表面活性剂碳氢链段和氟碳链段都有很好的相容性,表面活性剂分子很容易溶解在氯苯中。然而极性的DMF与非极性的氟碳表面活性剂是最难容的,排列方式是不太规则的,因此表面活性剂C9F17O4-C6H13在不同溶剂中形成的临界胶束浓度不同。

图6 C9F17O4-C6H13在不同有机溶剂中的临界胶束浓度Fig.6 The critical micelle concentration of C9F17O4-C6H13 in different organic solvents

2.7 亲水亲油平衡值计算

研究表明[18~19],表面活性剂的临界胶束浓度(cmc)与表面活性剂的亲水亲油性平衡值(HLB)有着一定的对应关系,可以根据临界胶束浓度计算其亲水亲油平衡值(HLB),非离子表面活性剂对应的计算关系为HLB=7+4.02log(1/[cmc])。通过计算,C9F17O4-C6H13、C9F17O4-C10H21、C9F17O4-C14H29、C9F17O4-C18H37四种不同表面活性剂的HLB值分别为3.8、3.7、4.0、4.2。HLB越小说明亲油性越强,HLB越大说明亲水性越强。这意味着四种不同的表面活性剂具有很强的亲油性。

2.8 热稳定性分析

将四种不同氟碳表面活性剂进行热重分析,实验结果如图7所示。对于C9F17O4-C6H13来说,在75℃之前,质量基本没有变化,继续升温到100℃之后质量迅速减少,当温度到达150℃时,大部分化合物都分解了;对于C9F17O4-C10H21来说,在100℃之前,质量基本没有变化,升温到120℃以后,质量迅速下降,当升温至约200℃时,大部分都分解了;对于C9F17O4-C14H29,在170℃之前,质量基本没有变化,继续升温至210℃以后,质量明显下降,当升温至约230℃时大部分都分解了;对于C9F17O4-C18H37,在180℃之前,质量基本没有变化,继续升温至210℃以后,质量迅速下降,当升温至约240℃时,大部分的化合物都分解了。从图7中我们可以推断出C9F17O4-C14H29和C9F17O4-C18H37二者均有很好的热稳定性,在温度低于170℃时不会发生分解,此类氟碳表面活性剂具有较好的热稳定性。

图7 四种氟碳表面活性剂的热重曲线Fig.7 The thermogravimetric curves of four kinds of fluorocarbon surfactant

3 结论

本文利用全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧壬酰氯与不同的长链醇(正己醇、正癸醇、十四醇、十八醇)通过酯化反应一步制备了非离子型氟碳表面活性剂,其分子结构分别为:C9F17O4-C6H13、C9F17O4-C10H21、C9F17O4-C14H29、C9F17O4-C18H37,并对产物进行一系列的表征和性能研究,得到如下结论。

(1)通过红外、紫外、核磁共振等系列表征,证明酯化反应产物的生成。

(2)四种产物的表面张力均在16~21mN·m-1之间,是一种很好的氟碳表面活性剂。各氟碳表面活性剂在环己烷中的临界胶束浓度分别为:7.1mmol/L(C9F17O4-C6H13),6.5mmol/L(C9F17O4-C10H21),5.7mmol/L(C9F17O4-C14H29),5.1mmol/L(C9F17O4-C18H37),并以C9F17O4-C6H13为例,计算了在不同有机溶剂中的临界胶束浓度,证明氟碳表面活性剂能够很好地降低有机溶剂的表面张力。

(3)合成的氟碳表面活性剂的亲水亲油平衡值位于4左右,说明氟碳表面活性剂具有很好的亲油性。通过进行热重分析,证明其具有很好的热稳定性,尤其是C9F17O4-C14H29和C9F17O4-C18H37,能够在200℃左右的高温下使用。

在对罗丹明进行脱色实验中,所采取的三种系统均对染料脱色有显著增效作用,并且相互之间比较没有显著差异,在综合考虑到制样成本,以及对环境的友好性等多方面因素后,认为阳离子淀粉混合膨润土体系对于处理简单污染物更具优势,未来还可以考虑在此基础上进行化学修饰,同时增加膨润土及淀粉的吸附法能力,用于处理更为复杂的污染物。