浅谈枣强县季节性休耕情况

2021-04-10马莉

□文/马莉

开展耕地轮作休耕制度试点,是党中央、国务院着眼我国农业发展突出矛盾,推进农业供给侧结构性改革作出的重大决策部署,是促进耕地休养生息和农业可持续发展的必然要求,也是加快建立以绿色生态为导向的农业补贴制度的重要举措。

一、项目区基本情况

(一)地理位置

枣强县全境平原,位于河北省东南部,衡水市南端,东面与景县、故城县接壤,北面与桃城区、武邑相邻、南与邢台市南宫县相望,西与冀州市相连。地理坐标介于东经 115°34′~115°58′,北纬 37°13′~37°39′之间,属华北平原黑龙港流域,为衡水市辖县。地势南高北低,海拔高度为23~29米之间,地面坡度为1/6000~1/7000。全县土地总面积为902.87平方千米。地处“两环二线”腹地,北依京津,东临渤海,区位优势明显,交通便利快捷。

(二)自然条件

枣强县位于华北平原的中南部,属暖温带半干旱半湿润季风气候,四季分明,干湿差异较大,冬季气候干冷,雨雪较少,夏季天气潮湿酷热,降雨集中,秋季气候缓慢下降,天高气爽,降雨减少,光热资源丰富,灾害性天气较多,大陆性气候特点显著。

枣强县的无霜期较长,平均为219天,最长为237天,最短为194天。年平均气温12.9℃,1月份最冷,平均气温为-2.8℃,极端最低气温为-8.7℃。7月份的气温最高,平均27.1℃,极端最高气温达42.7℃,年温差平均在30.5℃,有利于春夏作物的生长。全县多年平均降水量484.2毫米。我县属暖温带大陆性季风气候,自然降水具有明显的季节性特点,一是年内降水分布不均。降水主要集中在夏季(6~8月),平均降水量337.5毫米,占全年降水量的68.1%,冬季最少,秋季略多于春季,春旱秋涝时有发生。二是年际降水变化大。年最大降水量为800毫米,年最小降水量304.1毫米。因此造成汛期不稳,旱涝经常发生。三是降水强度大,作物适宜的降水日数所占比率小。我县降水多以暴雨形式出现,降水强度大,不能及时被土壤和农作物吸收利用。

二、季节性休耕情况

(一)2019年度枣强县季节性休耕实施面积6.93万亩,分布在全县11个乡镇,休耕主要采用玉米—休闲模式。季节性休耕试点区域耕地质量监测以耕地质量提升为目标,按照约每万亩耕地布设1个监测点,全县共设立6个监测点,同时设置6个对照点。定点监测调查土壤基础理化性状和水肥管理情况;夏玉米收获后,秸秆粉碎留在地里覆盖地面,下茬不种植冬小麦;在第二年6月初进行夏玉米种植。对照点采用冬小麦-夏玉米轮作,夏玉米收获后,秸秆粉碎后直接种植冬小麦,第二年6月初小麦收获后种植夏玉米。

(二)季节性休耕试点区第1次监测在主栽作物夏玉米收获后,小麦季进行休闲,试点区监测时间为2019年9月30日~10月7日。非季节性休耕对照区第1次监测也在2019年9月30日~10月7日进行,开展野外调查,现场测定耕层土壤容重、含水量等指标,调查作物名称、作物品种、播种日期、收获日期、肥料投入,现场监测果实产量、茎叶生物量等指标。

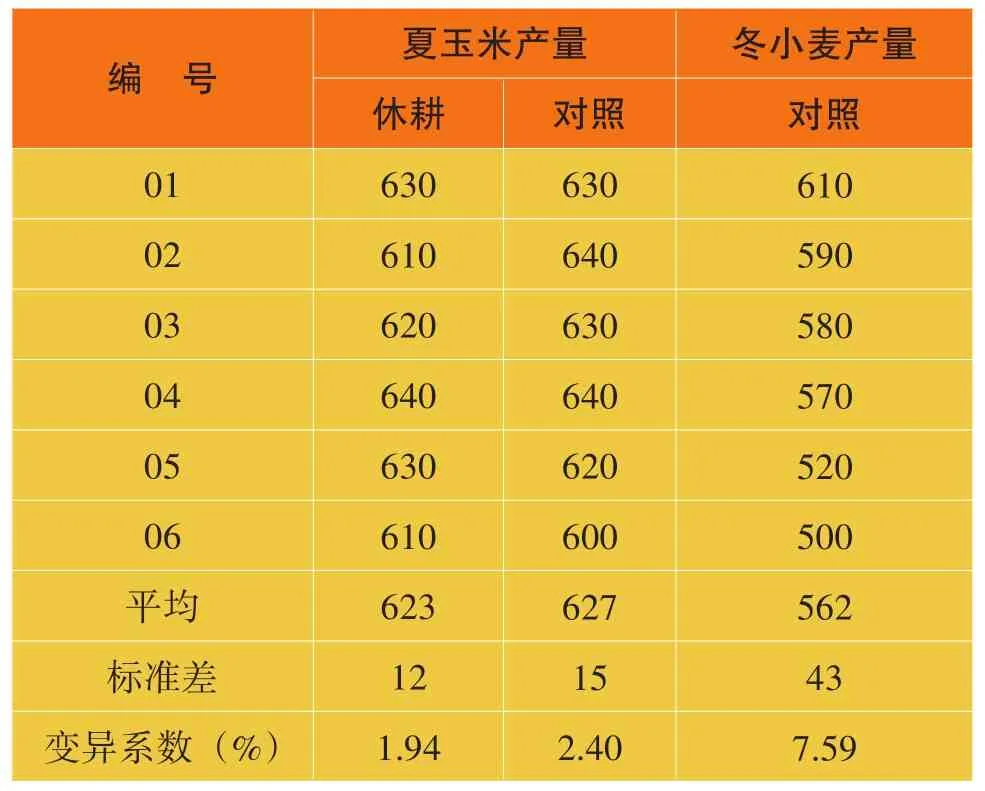

三、作物产量现状

休耕和对照点的夏玉米亩产量见表1,休耕的平均产量为623±12千克,对照区监测点平均值为627±15千克,休耕于对照无差异;休耕和对照的变异系数分别为1.94%和2.40%,变异系数不大。对照的小麦亩产量为562±43千克,变异系数7.59%。

表1 休耕和对照的产量 (千克/亩)

四、提高耕地质量的对策建议

枣强县处于华北平原漏斗区,地下水超采较严重,实施休耕试点的目的是适当压减冬小麦种植面积,推广雨热同季的玉米、油料作物和耐旱耐瘠薄的杂粮杂豆等,减少地下水开采量,同时保证休耕期间的土壤肥力不降低。

(一)制定合理的轮作休耕制度

休耕是指在原本可以种植农作物的季节,不对可耕种的土地进行利用,休耕是开展轮作的一种主要形式。我国的轮作休耕制度的目的是为了改“粗放型”的农业生产方式为“精耕细作型”的农业发展方式,防止农业资源的过度开发,调整农业投入的结构,改善地下水超采以及农业污染的现状。在轮作休耕制度中,休耕不代表撂荒,而对生态环境破坏严重的耕地进行治理,通过种植绿肥增加土地肥力。因此,枣强县要建立适合本县域的轮作休耕制度,在农田休耕期间,要统一规划,不过度利用,不撂荒,不弃之不管,保证不利用地下水的同时,不降低耕地质量。

(二)加强轮作休耕宣传工作

轮作和休耕都是以土地资源的永续利用为主要的目标,通过开展轮作和休耕,减少土地的复种指数,减轻土地的压力,涵养土地的水土,提高土地的综合生产力,在减少农业污染的同时,提高农产品的品质。让农业种植户正确认识休耕的重要性,是土地可持续发展的需要,是水资源节约利用的需要,明确认识休耕不代表不管,而是要适宜性地调整,种养结合。对于休耕模式,可以采用夏玉米与豆科作物如苜蓿进行轮作,苜蓿直接还田,进而提高土壤肥力。传统的轮作可以调整为夏玉米与耐瘠薄耐干旱的豆类轮作、冬小麦-夏玉米-春玉米二年三熟的轮作模式。

(三)积极推行“节水型”轮作休耕模式

枣强的地下水漏斗区长期以“夏玉米+冬小麦”轮作方式进行种植,由于生态环境和地理因素的限制,冬小麦的种植需要抽取大量的地下水来进行灌溉,枣强县调查资料显示,传统冬小麦-夏玉米轮作农田的灌水量为120~150立方/亩,这无疑加重了地下水水资源的负担,也增加了冬小麦的生产成本,这种轮作模式,生态效益和经济效益都比较低下;休耕农田的夏玉米灌水量为30~50立方/亩,显著降低了用水量。因此除休耕外,可以推行以下“节水型”轮作模式,先种植2~5年的豆科牧草,诸如紫云英、紫花苜蓿等,然后使用翻耕机等对土地进行翻压,之后进行2年农作物轮作。这种轮作模式的好处是,在不中断农业生产的情况下,可以起到改善土地肥力的效果,减少肥料投入、增加农作物产量的效果。

(四)选择合适的休耕模式

在地下水漏斗区开展的休耕可以分为两种:季节性休耕和周年性休耕。对地下水漏斗区不太严重的地区,可以采取“一季休耕、一季雨养”的形式,采取冬闲夏种的模式。在冬季进行休耕,不种植冬小麦等农作物,只在夏天种植一季雨养作物,比如春播玉米、花生、杂粮、杂豆等。或者在冬季种植冬季绿肥养地,夏天正常种植玉米、花生、红薯等农作物。对于比较严重的地区,可进行全年休耕,不种植任何作物,进行休闲;或是全年进行绿肥种植,形成”夏绿肥-冬绿肥”轮作,然后根据休耕的效果决定休耕时间的长短。在选择休耕种植绿肥种类时,冬季可以选择的绿肥作物:二月兰、黑麦草等;夏季可以选择的绿肥作物有:苏丹草、豇豆等。