三峡库区水位消落植被土壤pH、阳离子含量随海拔及年际的动态特征

2021-04-10王丽君程瑞梅肖文发沈雅飞曾立雄

王丽君,程瑞梅,*,肖文发,,杨 邵,沈雅飞, ,郭 燕,雷 蕾, ,曾立雄,

(1. 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,国家林业和草原局森林生态环境重点实验室,北京 100091;2. 南京林业大学南方现代林业协同创新中心,江苏 南京 210037)

三峡库区消落带作为水域和陆地生态系统的过渡地带,其土壤不仅受到水位涨落的重力侵蚀和波浪的冲击,而且在出露成陆期还要遭受雨水的冲刷、淋溶及人类活动的影响,长期作用下导致消落带土壤理化性质发生剧烈改变[1-2]。2011 年,《三峡后续工作规划》明确提出要大力推动三峡库区消落带植被恢复和生态环境治理。土壤作为生态系统中物质和能量交换的重要场所,其物理及化学性质的变化可对生态环境变化起到指示作用。一方面,积累在土壤中的金属元素,通过溶解、淋溶、扩散等方式进入水体而引起水质的变化;另一方面,水体中的金属元素,通过吸附、沉淀等形式迁移至消落带土壤中而引起土壤pH 值等环境的改变,进而直接或间接地影响消落带植物的生长和恢复、微生物的活动以及土壤的肥力状况[3-5]。因此,三峡水库周期性水位涨落对消落带土壤pH 值和金属元素含量的影响及年际动态规律值得深入探讨。

目前,国内外学者围绕消落带土壤pH 值和金属元素含量的变化及存在形态、分布特征规律等开展研究并得出不同结论[6-7],如程瑞梅等[8]发现水淹初期消落带土壤中重金属元素铁、锰、锌、铜的含量比水淹前均有所下降,但郭沛等[9]通过2 年的室内模拟实验发现淹水导致Fe2+、Mn2+、有效铜等重金属含量增加;王业春等[10]通过对消落带为期2 年的定位监测发现,消落带不同水位高程土壤重金属含量没有显著差异,但郭燕等[11]通过对消落带为期8 年的定位监测发现消落带土壤重金属在低水位高程的积累过程较为明显。造成以上研究结果出现差异的原因,一方面是因为室内模拟研究与现实环境差异较大,另一方面是由于三峡水库“冬蓄夏排”反季节性调度方式的运行,使得不同海拔高程的土壤被水淹没的时间不同,所受水位涨落的侵蚀、外界雨水淋溶和人为干扰的程度不同,从而会形成一系列以水分、海拔等为主要因素的异质性层次梯度,这将导致库区消落带土壤理化性质在海拔梯度上和年际变化间具有较高的变异性[12-13]。因此,对三峡库区消落带土壤pH 值和金属元素含量变化规律的长期定位监测研究十分必要。

基于此,本研究于2008 年8 月选取3 块生境类型相似的次生灌丛样地作为长期固定监测样地,分析经历水位涨落前(2008 年)以及经历1 次(2009 年),4 次(2012 年),6 次(2014 年),7 次(2015 年),8 次(2016 年)、10 次(2018 年)水位涨落后,消落带不同海拔区段(145~155 m,155~165 m 和165~175 m)内表层(0~20 cm)土壤的pH 值和7 种金属元素(铁、锰、锌、钾、钙、钠、镁)含量在海拔区段和年际间的差异,探索其年际变化规律,以期为消落带土壤理化性质的演变趋势预测及水环境保护提供依据,为库区生态恢复以及周边人工活动提供科学参考。

1 研究区域与研究方法

1.1 样地概况

研究区域位于湖北省宜昌市秭归县茅坪镇,长江西陵峡南岸,紧邻三峡大坝,地理位置为30°38′14″~31°11′31″ N,110°00′04″~110°18′41″ E。属于亚热带季风气候,温暖湿润,四季分明,雨热同季;年均气温为18.0 ℃,年平均降水量为1 100.0 mm,年均相对湿度为78%,年日照时数为1 632.0 h,年无霜期约为260.0 d。三峡水库受“冬蓄夏排”反季节性调度模式的影响,库区周边土地周期性出露于水面,逐渐形成30 m 落差的消落带回水区,其地形起伏较大。本研究区域平均坡度约为45°,土壤类型为花岗岩母质风化而成的黄壤土,土层厚度约为40 cm。

该区域原生植被丰富,乔木主要有马尾松(Pinus massonianaLamb.)、杉木(Cunninghamia lanceolate(Lamb.)Hook)、白栎(Quercus fabriHance.)等,林分郁闭度0.5,灌木主要有胡枝子(Lespedeza bicolorTurcz.)、檵木(Loropetalum chinensis(R.Br.) Oliver)、山胡椒(Lindera glauca(Sieb. et Zucc.) BI)、牡荆(Vitex negundoL. var.cannabifolia(Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.),覆 盖度50%,草本主要有苎麻(Boehmeria nivea(L.)Gaudich.)、艾麻(Laportea cuspidate(Wedd.) Friis)、野青茅(Deyeuxia arundinacea(L.) Brauv.)、珍珠菜(Lysimachia clethroidesDuby)、复叶耳蕨(Arachniodes exilis(Hance) Ching)等,覆盖度75%。2006 年根据水库管理部门的要求,对消落带高大乔灌木进行砍伐。受人为清库和水位涨落的影响,消落带内的原生植被早已消失殆尽。目前,消落带145~175 m 各海拔区段的典型植被以一年生和多年生的草本植物为主,草本植被群落共有35 科47 属51 种。145~155 m 和155~165 m 海拔区段覆盖度85%,165~175 m 海拔区段覆盖度80%。各海拔区段均以禾本科(Gramineae)、莎草科(Cyperaceae)、菊科(Compositae)、大戟科(Euphorbiaceae)为主要优势科,物种以狗牙根(Cynodon dactylon(L.) Pers.)、毛马唐(Digitaria chrysoblepharaFig.)、狗尾草(Setaria viridis(L.)Beauv.)、香附子(Cyperus rotundusLinn.)、苍耳(Xanthium sibiricumPatrin ex Widder)、鬼针草(Bidens PilosaL.)、醴肠(Eclipta prostrata(L.)L.)、一年蓬(Erigeron annuus(L.) Pers.)、蜜甘草(Phyllanthus ussuriensisRupr et Maxim)等为主要优势种。

1.2 样地设置

2008 年8 月在秭归县茅坪镇松树坳、兰陵溪、杉木溪典型消落带回水区,选择3 块生境类型相似的固定次生灌丛样地(图1),样地大小设置为45 m(高)× 20 m(宽)(由于样地斜坡平均坡度约为45°,因而GPS 定位的垂直海拔高差30 m 在斜坡上约为45 m),由于不同的海拔高程受水淹情况不同,根据GPS 海拔定位以145 m 海拔为底边,175 m 海拔为顶边,将样地拉分为145~155、155~165、165~175 m 3 个海拔区段,各个高程均埋设水泥桩做标记。

图1 三峡库区秭归段消落带采样位置示意图Fig. 1 Distribution of the soil sampling sites in water-levelfluctuating zone of Three Gorges Reservoir area(zigui)

根据三峡水库运行调度历史,2008 年8 月为水库运行前期,消落带145~175 m 高程并未遭受水淹;2008 年10 月之后开始蓄水,且此后2009—2018 年间周期性涨落的蓄水位均在145~175 m 海拔之间(数据来自中国长江三峡集团公司水情信息)。因此,本研究将2008 年8 月各海拔区段的土壤pH 值和金属元素含量作为背景值(对照)进行分析。

1.3 样品采集与处理

于2008、2009、2012、2014、2015、2016、2018 年8 月,在各海拔区域内,均匀设置12 个采样点。在每个采样点,用土钻采集0~20 cm 的土壤样品,每个样地共取样36 个,总共取样108个。将同一样地、同一海拔区段的土壤样品手动混合均匀后,装入采样袋并标记采样点位置及采样时间,带回实验室自然阴干。土壤样品自然阴干后,剔除土壤中植物根系、石块,动物残体等,研磨过2 mm 筛备用。

土壤中铁、锰、锌、钾、钙、镁、钠的含量均采用电感耦合等离子体光谱仪进行测定[14]。所有测定分析工作均在中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所国家林业局森林生态环境重点实验室完成。

1.4 数据统计与分析

采用Microsoft Excel 2016 进行数据处理。应用描述性统计分析计算不同海拔区段和年际间土壤pH 值和金属元素含量的均值和标准差,应用双因素方差分析探索不同海拔和水淹年限对土壤pH 值和金属元素含量的影响,并通过LSD 法多重比较检验其差异性,利用Pearson 相关分析和简单回归分析探索土壤pH 值与金属元素间的关系,所有统计分析均在SPSS 24.0 软件中进行。采用Origin 9.1 进行作图。

2 结果分析

2.1 消落带不同海拔区段土壤pH 值的动态

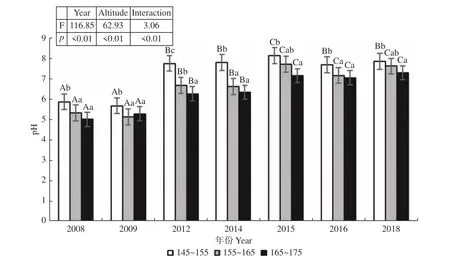

由图2 可以看出,海拔梯度和淹没年限及其交互作用显著影响消落带土壤pH 值(p< 0.01)。随着水位的周期性涨落,消落带不同海拔区段土壤pH 值的年际变化总体呈波动式增加的趋势。经历水位涨落前和经历1 次水位涨落后,消落带145~155 m、155~165 m、165~175 m 各海拔区段土壤的pH 值均呈酸性,且年际间差异不显著;经历4 次水位涨落后,2012 年消落带各海拔区段土壤pH 值均显著增加(p< 0.05),增加幅度分别达到32.0%、25.5%、25.0%;此后随着水位的周期性涨落,2012—2018 年消落带各海拔区段土壤pH 值均呈“上升—下降—上升”的趋势。至2018 年,145~155 m 和155~165 m 海拔区域土壤pH 分别达到7.84、7.6,由酸性土壤变为碱性土壤,165~175 m海拔区域土壤pH 值达到7.28,呈中性状态。在同一年份的不同海拔区段内,除2009 年外,各调查年份消落带土壤pH 值均呈现出:145~155 m >155~165 m > 165~175 m 的特征,但所有年份低海拔区段(145~155 m)与高海拔区段(165~175 m)土壤pH 值差异均显著(p< 0.05)。

图2 消落带不同海拔区段土壤pH 值的动态Fig. 2 Dynamics of soil pH-value at different altitudes of water-level-fluctuation zone

图3 消落带不同海拔区段土壤铁含量的动态Fig. 3 Dynamics of iron contents in soil at different altitudes of water-level-fluctuation zone

2.2 消落带不同海拔区段土壤金属元素含量的动态

2.2.1 土壤铁含量的动态 由图3 可知,消落带区域土壤铁含量同时受淹没年限、海拔梯度(p<0.01)及其交互作用(p< 0.05)的显著影响。与经历水位涨落前相比,经历水位涨落后消落带不同海拔区段土壤铁含量均有所减少,年际变化呈现出波动式下降的趋势,但变化幅度不明显。在此期间,145~155 m 和155~165 m 海拔区段土壤铁含量整体呈先下降后增加的趋势,165~175 m 区段整体呈“下降—增加—下降”的特征。与经历水位涨落前相比,145~155 m 和155~165 m 海拔区段土壤铁含量在经历1 次水位涨落后显著下降,在经历6 次水位涨落后(2014 年),分别下降到最低值43.15 g·kg-1和44.16 g·kg-1,降幅分别为13.3%和6.3%;165~175 m 海拔区域铁含量在经历1 次水位涨落后变化不显著,在经历4 次水位涨落后下降到最低点44.02 g·kg-1,降幅为26.6%。由此可见,低海拔区段与高海拔区段土壤铁含量对周期性水位涨落的年际响应表现出一定的差异性。在同一年份的不同海拔区段内,除2012 年外,其余经历水位涨落的年份消落带土壤铁含量均呈现出145~155 m < 155~165 m < 165~175 m 海拔的特征,且145~155 m与165~175 m 区段差异显著(p< 0.05)。

2.2.2 土壤锰含量的动态 由图4 可以看出,消落带区域土壤锰含量同时受淹没年限、海拔梯度(p< 0.01)及其交互作用(p< 0.05)的显著影响。与经历水位涨落前相比,经历水位涨落后各年份消落带不同海拔区段土壤锰含量均有所下降,其年际变化整体呈现波动式下降的趋势。其中,145~155 m 和155~165 m 区段随着水位涨落周期的增加,土壤锰含量呈现出“下降—上升—下降”的波动式变化,而165~175 m 区段土壤锰含量直线下降。与2008 年相比,145~155 m、155~165 m海拔区段土壤锰含量在经历4 次水位涨落后(2012 年),显著下降到最低点,降幅分别达到42.7%和38.6%,此后在2012—2018 年间,土壤锰含量虽有回升,但均显著低于2008 年各海拔区域的土壤锰含量。在经历10 次水位涨落后,2018年各海拔区段土壤锰含量下降幅度分别为26.4%、24.3%、34.9%。在同一年份的不同海拔区段土壤中,各调查年份的锰含量整体表现出“145~155 m <155~165 m < 165~175 m”的特征,其中,2008—2014 年间土壤锰含量在低海拔区段与高海拔区段间存在显著差异(p< 0.05),在2015—2018 年间各海拔区段土壤锰含量差异不显著(p> 0.05)。

图4 消落带不同海拔区段土壤锰含量的动态Fig. 4 Dynamics of manganese contents in soil at different altitudes of water-level-fluctuation zone

2.2.3 土壤锌含量的动态 由图5 可以看出,消落带区域土壤锌含量同时受淹没年限、海拔梯度及其交互作用的显著影响(p< 0.01)。随着水位的周期性涨落,2008—2018 年间消落带区域土壤锌含量的年际变化整体上呈现波动式下降的趋势。在经历1 次水位涨落后,各海拔区段土壤锌含量均显著下降(p< 0.05),降幅分别为:66.7%、50.0%、37.8%,在经历4 次(2012 年)水位涨落后,145~155 m 和155~165 m 海拔区段土壤锌含量显著上升(p< 0.05),而165~175 m 区段锌含量仍显著下降(p< 0.05);此后随着周期性的水位涨落,2012—2018 年间各海拔区段土壤锌含量均呈现出“先下降后上升”相同的年际变化特征。在经历10 次水位涨落后,2018 年各海拔区段土壤锌含量与2008 年相比下降幅度分别为:26.7%、39.4%、70.3%。在同一年份的不同海拔区段土壤中,只有水位涨落前期和经历1 次水位涨落后,土壤锌含量表现出145~155 m < 155~165 m < 165~175 m 的特征,且海拔区段间差异显著(p< 0.05);此后,在经历多次水位涨落的2012—2018 年间,土壤锌含量在海拔区段间并未表现出一致的分布规律,差异也不显著(p> 0.05)。

2.2.4 土壤钾含量的动态 由图6 可以看出,淹没年限和海拔梯度显著影响消落带区域土壤钾含量(p< 0.01)。随着水位的周期性涨落,2008—2018 年间消落带区域土壤钾含量的年际变化整体呈现出波动式增加的趋势。在经历1 次水位涨落后,各海拔区段土壤钾含量都略有上升,但变化均不显著;而经历4 次水位涨落后(2012 年),各海拔区段土壤钾含量均显著增加(p< 0.01),与2008 年相比,增幅分别达到:233.7%、252.3%、288.4%;此后,在2012—2018 年间,145~155 m海拔区段钾含量持续增加到2016 年达到最大值9.09 g·kg-1后又显著下降到5.81 g·kg-1,而155~165 m 和165~175 m 海拔区段土壤钾含量则呈现出“下降—上升—下降”的波动式变化,但变化均不显著。在经历10 次水位涨落后(2018 年),与2008 年相比,各海拔区段土壤钾含量增加的幅度分别达到:143.2%,62.2%、168.8%,说明水位周期性涨落使得消落带土壤钾含量增加。在同一年份的不同海拔区域,145~155 m 海拔区段土壤钾含量整体高于155~165 m 和165~175 m 区段,而155~165 m 和165~175 m 海拔区域钾含量则没有明显差异,说明水位的周期性涨落使得消落带土壤钾元素在低海拔区域富集较多。

图5 消落带不同海拔区段土壤锌含量的动态Fig. 5 Dynamics of zinc contents in soil at different altitudes of water-level-fluctuation zone

图6 消落带不同海拔区段土壤钾含量的动态Fig. 6 Dynamics of potassium contents in soil at different altitudes of water-level-fluctuation zone

2.2.5 土壤钙含量的动态 由图7 可知,消落带区域土壤钙含量同时受淹没年限(p< 0.01)和海拔梯度(p< 0.05)的显著影响。随着水位的周期性涨落,2008—2018 年间消落带区域土壤钙含量整体上呈波动性增加的趋势。在2008—2014 年间,145~175 m 各海拔区段钙含量均呈现出“增加—下降—增加”的变化特征,且年际变化显著(p< 0.05);而在2014—2018 年间,145~155 m 海拔区域内钙含量持续增加至2016 年达到最大值后又显著下降(p< 0.05),155~165 m 和165~175 m 海拔区域内钙含量则呈现“下降—上升—下降”波浪式变化,且变化均不显著。整体来看,除2012 年外,其余各年份不同海拔区域的钙含量均大于2008 年各海拔区域的钙含量,至2018 年,各海拔区域钙含量与2008 年相比,增加幅度分别达到40.1%、55.2%、27.9%,说明长期水位涨落使得消落带区域土壤钙含量增加;在同一年份的不同海拔区段内,145~155 m 海拔区段钙含量整体高于155~165 m 和165~175 m 海拔区段,而155~165 m 和165~175 m 区段土壤钙含量则没有明显差异,说明水位的周期性涨落使得消落带土壤钙元素在低海拔区段富集较多。

图7 消落带不同海拔区段土壤钙含量的动态Fig. 7 Dynamics of calcium contents in soil at different altitudes of water-level-fluctuation zone

图8 消落带不同海拔区段土壤钠含量的动态Fig. 8 Dynamics of sodium contents in soil at different altitudes of water-level-fluctuation zone

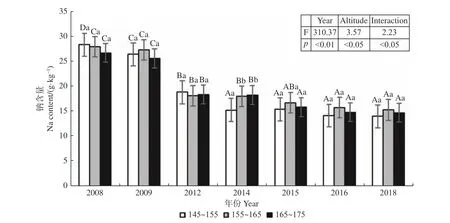

2.2.6 土壤钠含量的动态 由图8 可知,消落带区域土壤钠含量的变化同时受淹没年限(p< 0.01)、海拔梯度及其交互作用的(p< 0.05)的影响。随着水位的周期性涨落,消落带区域土壤钠含量的年际变化呈逐年下降趋势。与经历水位涨落前相比,经历1 次水位涨落后,145~175 m 各海拔区段土壤钠含量变化不显著,而在经历4 次水位涨落后(2012 年),各海拔区段钠含量显著下降(p< 0.05),降幅分别为:33.6%、35.2%、31.2%。此后的2012—2018 年间,除145~155 m海拔区段土壤钠含量在2012—2014 年显著下降外,其余各海拔区域钠含量均保持逐年下降趋势,差异不显著;在经历10 次水位涨落后(2018 年),各海拔区段土壤钠含量与2008 年相比显著下降(p< 0.05),降幅分别为50.5%、45.2%、44.7%,说明水位的周期性涨落导致消落带各海拔区段土壤钠元素逐渐流失。在同一年份的不同海拔区段内,除2014 年145~155 m 海拔区段钠含量显著低于155~165 m 和165~175 m 区段(p< 0.05)外,其余各调查年份不同海拔区段土壤钠含量均没有显著差异(p> 0.05)。

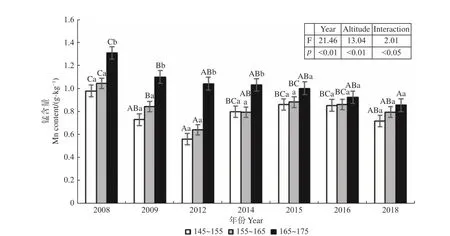

2.2.7 土壤镁含量的动态 由图9 可以看出,消落带区域土壤钠含量的变化同时受淹没年限(p<0.01)及年限与海拔梯度的交互作用(p< 0.05)的影响。随着水位的周期性涨落,消落带区域土壤镁含量的年际变化特征呈现波动式增加趋势。与经历水位涨落前相比,经历1 次水位涨落后,2009 年消落带145~175 m 各海拔区段土壤镁含量都显著增加(p< 0.01),增幅分别为:64.0%、71.7%、84.0%,2009—2012 年,各海拔区域镁含量逐渐下降,其中155~165 m 海拔区域镁含量下降显著;此后在2012—2018 年间,各海拔区域镁含量均持续增加到2016 年达到最大值,增幅分别为,102.7%、127%、126.4%。此后2018 年虽有所下降,但仍显著高于经历水位涨落前,增加幅度分别为62.4%、90.4%、100.4%。整体来看,2008—2018 年间,各海拔区段内土壤镁含量均呈现出“上升—下降—上升—下降”相同的波动式变化特征。在同一年份的不同海拔区段内,除2014 年的155~165 m 和165~175 m 海拔镁含量有显著差异(p< 0.05)外,其余各年份不同海拔区段间的土壤镁含量均没有一致的变化规律及显著差异,即水位的周期性涨落对消落带土壤镁含量在不同海拔高程的分布没有造成显著性影响。

图9 消落带不同海拔区段土壤镁含量的动态Fig. 9 Dynamics of magnesium contents in soil at different altitudes of water-level-fluctuation zone

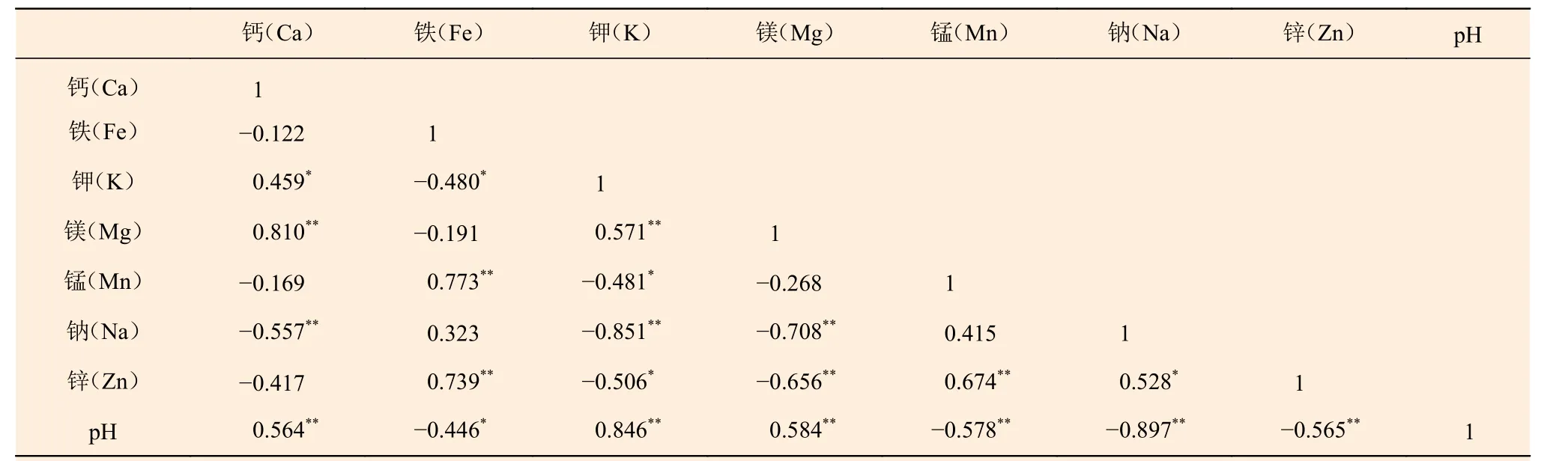

2.3 消落带土壤pH 值与金属元素含量的关系

相关性分析(表1)可知,土壤金属元素铁、锰、锌含量之间存在极显著正相关(p< 0.01);钾含量与铁、锰、锌之间均存在显著负相关(p<0.05),与钙含量存在显著正相关(p< 0.05);镁含量与钙、钾之间均存在极显著正相关(p<0.01),与锌含量存在极显著负相关(p< 0.01);钠含量与钾、钙、镁含量之间均存在极显著负相关(p< 0.01),与锌存在显著正相关(p< 0.05)。土壤pH 值与钾、钙、镁含量之间存在极显著正相关(p< 0.01),与锰、锌、钠含量之间存在极显著负相关(p< 0.01),与铁含量存在显著负相关(p< 0.05)。

为了更深入地了解土壤pH 值对金属元素含量的影响情况,以土壤pH 值为自变量,各金属元素含量为因变量进行简单回归分析(表2),可以看出,土壤钾、钙、镁含量与土壤pH 值具有显著正线性相关关系(p< 0.01),以土壤pH 值为主的因子对土壤钾、钙、镁含量变化的贡献量分别为71.5%、31.8%、34.1%。土壤钠、锰、锌含量与pH 值呈现显著负线性相关关系(p< 0.01),pH 值分别解释了土壤钠、锰、锌含量变化的80.5%、33.4%、31.9%,土壤铁含量与pH 值也呈显著负相关关系(p< 0.05),pH 值解释了土壤铁含量变化的19.9%,相比其它金属元素,铁含量变化受土壤pH 值的影响相对较小。整体来看,消落带土壤各金属元素含量受pH 值的显著影响,金属元素之间,金属元素含量与土壤pH 值之间均有密切相关性。

表1 消落带土壤pH 值与金属元素含量的相关性分析Table 1 Correlation analysis between soil pH-value and metal elements contents in water-level-fluctuation zone

表2 消落带土壤pH 值与金属元素含量的回归分析模型Table 2 Regression analysis model between soil pH-value and metal elements contents in water-level-fluctuation zone

3 讨论

土壤酸碱度对土壤的氧化还原、吸附解吸、沉淀溶解和配合反应等化学过程起到支配作用,几乎所有的金属离子在土壤中的吸附解吸都是pH 依赖型的,其主要是通过影响金属化合物在土壤溶液中的溶解度来影响金属元素的行为,进而影响其含量大小[8,15]。模拟淹水实验[16]发现淹水后酸性土壤的pH 值升高, 碱性土壤的pH 值降低;定位监测研究[17-18]表明随着三峡库区水位的周期性涨落,无论母岩类型是石灰岩或是花岗岩,消落带土壤pH 值均逐渐趋于中性。本研究发现(图2),消落带土壤在经历多次水位涨落后,165~175 m 海拔区域土壤的pH 值从2008 年的4.9 逐渐上升到2018 年的7.28,由酸性土壤变为中性土壤,这与前人的结论相吻合;但145~155 m 和155~165 m 海拔区域的土壤pH 值从2008 年的5.8、5.3 逐渐上升到2012 年的7.73、6.65,由酸性土变为碱性和中性土壤之后,pH 值仍在继续上升,至2018 年已上升到7.84 和7.6,均变成了碱性土壤,与前人的结论存在差异[16-18],这一方面可能是由于之前的研究多处于消落带的幼年期,淹水周期较短(1~3 年),土壤pH 值受水淹的影响尚未完全体现出来,另一方面由于消落带土壤在受到长期水位涨落的冲击后,水土流失严重,岩石逐渐风化处于钙淀积阶段,大部分的Cl、S 和Na 淋失,而Ca、Mg、K 等元素保留下来,有些钙离子游离出来形成碳酸钙,在土壤中形成钙积风化壳,造成土壤呈碱性[19];也有研究发现淹水会使得水体中的碱性金属容易被土壤吸附,导致土壤中碱性金属元素的含量增加,从而使得土壤pH 值上升[11,20]。研究发现,土壤pH 值与碱性金属元素钾、钙、镁含量均存在显著正相关(p< 0.01)(表1),这与之前的结论相符[15]。

一般而言,土壤中的碱性阳离子可以维持植物正常的生长需求,一旦土壤中某种阳离子匮乏,土壤性质和植物的生长发育都会受到很大的影响,而这些离子的存在又与土壤的淋溶程度、土壤的pH 值、土壤养分元素的存在形态、土壤微生物的区系等有很大的关系[8,21]。前人研究发现消落带土壤在经历水位涨落后,土壤钠质量分数的释放量要大于从水中的吸附量,而土壤中钾、钙、镁质量分数从水中吸附量大于土壤释放量,导致钠含量下降,钾、钙、镁含量上升[2,22];本研究也发现,经历10 年水位涨落后,消落带土壤中钠含量显著下降,且在各海拔区段间无显著差异(图8),这是因为钠盐极易溶于水,受长期水库水位涨落的淹没和淋溶影响,各海拔区段土壤钠含量均释放到水体中,造成钠含量的流失;而土壤钾、钙、镁的含量均显著增加(图6,图7,图9),且在145~155 m海拔区段土壤中富集钾和钙,这是因为土壤中钾、钙的吸附量一般随土壤pH 的升高而增加,在pH >5.5 时,A13+以羟基聚合阳离子沉淀,随pH 增加,羟基聚合物的-OH 数量增多,可降低钾、钙固定的A1(OH)x 的数量的减少,从而有利于土壤对钾、钙的固定[23]。145~155 m 海拔区段的土壤pH 从2012 年之后一直大于5.5,且始终大于155~165 m 和165~175 m 区段,因而该区段土壤吸附固定的钾、钙含量最多。此外,在碱性条件下,土壤伴随离子以Na+为主,Na+较容易被K+代换出来[23],这也导致了土壤固定的钾含量增加,钠含量下降,钠与钾含量呈显著负相关(p< 0.01)也再次证实了这一结果。同时,本研究发现,在经历10 年水位涨落后,钾、镁含量的上升幅度要高于钙,这可能是与钙离子易与水体中的重金属元素发生交互耦合作用,导致部分土壤钙离子被转移出土壤有关[24]。

有研究发现,消落带水淹初期土壤铁、锰、镉、锌、铜均不同程度的溶出而进入江水,造成了重金属含量的严重流失[8,25]。本研究也发现,消落带土壤在经历水位涨落后,各海拔区段土壤中铁、锰、锌含量均显著下降(图3、图4、图5),这可能与各海拔区段土壤pH 值在逐渐增高有关。研究发现当土壤pH 值较低时(酸性条件下),铁、锰、锌的含量会升高,当土壤pH 值较高时(碱性条件下),铁、锰、锌的含量会下降[26],这也符合前人研究结论[15,27]及本研究中通过回归分析发现土壤铁、锰、锌含量与pH 值存在显著负线性相关的结果(表2)。王业春等[10]通过对消落带进行为期两年的监测发现,由于重金属自身移动性差,因而不同水位高程间的重金属含量没有显著分布差异。本研究同样发现,在经历6 次水位涨落后,2014—2018年不同海拔高程间锌含量没有显著差异。这主要与消落带土壤中锌的存在形态有关,土壤中重金属的存在形态主要包括可交换态、有机物及硫化物结合态、碳酸盐结合态、Fe-Mn 氧化物结合态和残渣态形式,其中残渣态是指存在于原生矿物晶格中的重金属,其性质稳定,不易发生迁移转化[7,28]。有研究发现消落带土壤经过多次水位涨落后,土壤中84.5%的锌元素主要以性质稳定,不易发生迁移转化的残渣态形式存在[29],因而此时的锌元素不易受到各海拔区段水位淹没时间长短的影响,导致不同海拔区段土壤中锌含量差异不显著(图5)。此外,本研究发现在经历10 次水位周期性涨落期间,消落带土壤中铁、锰含量均呈现出145~155 m < 155~165 m < 165~175 m 的特征,与前人的结论[10]存在差异[10]。这一方面是由于三峡水库独特的调度方式,使得消落带不同海拔高程的土壤在水中浸泡时间和所承受的压力差不同,因而造成重金属含量的垂直分布差异。低海拔区段经历水淹时间较长,承受水体流动的侵蚀最为严重,因而加速了土壤中的铁、锰元素的释放[8,12,30]。另一方面由于水淹造成了土壤的氧化还原环境发生变化,土壤从裸露的氧化环境转入淹水时的还原环境,造成了Fe-Mn 氧化物的价态发生改变,导致可溶性Mn2+、Fe2+所占比例增大[9,31],而还原条件下低价态的化合物溶解性更大,有利于铁、锰的迁移,从而导致了低海拔区段土壤中铁、锰含量的下降,这也与前人研究发现的消落带低高程土壤中铁、锰在迁出的结果相符[11]。

4 结论

三峡水库运行10 年间,随着水库水位的周期性涨落,消落带不同海拔区段土壤pH 值和金属元素含量均发生了不同程度的改变。经历10 次水位涨落后,145~155 m 和155~165 m 区段土壤已由酸性变为碱性,165~175 m 区段由酸性变为中性。随着水库水位涨落周期的增加,不同海拔区段土壤金属元素铁、锰、锌含量呈现波动性下降的特征,碱性金属元素钾、钙、镁含量呈现波动性增加的趋势,钠含量则呈现逐年递减的趋势。

在此期间,海拔是影响土壤pH 值和金属元素含量的重要因素。土壤pH 值和钾含量呈现145~155 m > 155~165 m > 165~175 m 的特征,铁、锰含量呈现出145~155 m < 155~165 m < 165~175 m的特征,钙含量在145~155 m 区段富集,钠、镁、锌含量则无明显的海拔差异。

土壤pH 值是影响消落带土壤金属元素含量的另一重要因子。土壤pH 值与钾、钙、镁含量呈显著正相关,与锰、锌、钠、铁含量显著负相关。这些结果为预测三峡库区消落带不同海拔区段土壤质量的演变趋势提供重要的基础依据,对消落带生态恢复及治理具有指导意义。