乔榛, “中国好声音”

2021-04-09毛予菲

毛予菲

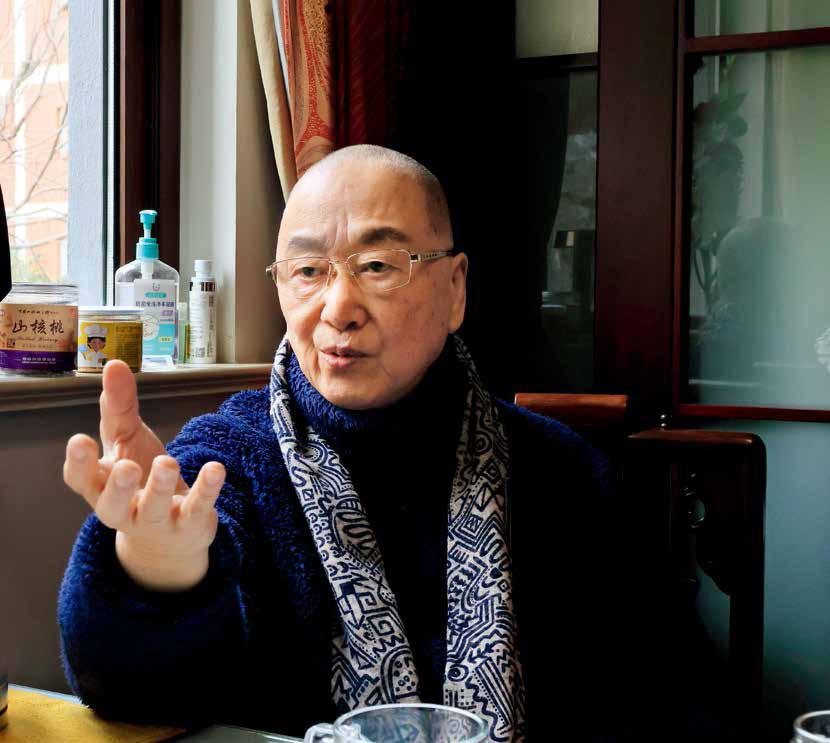

乔榛,1942年生于上海,毕业于上海戏剧学院表演系,1975年任上海电影译制厂演员、导演,1984至1986年任该厂厂长。曾为上千部影视作品配音,代表作有《魂断蓝桥》《叶塞尼娅》《寅次郎的故事》等经典译制片。

上海初春,天空飘起了小雨。远远见到记者,乔榛从轮椅上起身,颤颤巍巍走过来,身边的人正要上前搀扶,他却摆了摆手——8次与死神擦肩而过,半边身体瘫痪,电动轮椅成了他的日常出行工具。

即便身体大不如前,对配音的热爱却丝毫未减。

这些年,乔榛和老伴唐国妹住在上海周浦的一家养老社区,将一间卧室“开辟”成录音房,每日配音朗诵,捣鼓录制剪辑;两年前,上海电影译制厂(以下简称上译厂)现任副厂长刘风制作喜马拉雅有声剧《红楼梦》和《西游记》,乔榛前去助兴,给荣国府的老爷贾政和玉皇大帝配了音;今年正逢中国共产党建党百年,乔榛正在筹备一场主题朗诵会,每日选稿、彩排,忙得团团转。

“我是一个年近八十,退休16年的老文艺工作者。”这是乔榛接受《环球人物》记者专访时的开场白。

端端正正坐在镜头前,他一身庄重的黑色唐装,立领外是一条刺绣围巾,一开口仿佛有金石之聲,震慑全场。

表演“尖子生”开启配音生涯

年近耄耋,乔榛经常回头看那段属于译制片的辉煌岁月,重温过去那一部部他曾参与配音的经典影片。提到配音生涯的起点,他的思绪一下回到了几十年前,大上海繁华又动荡的时代——

在吴侬软语遍地的老上海,我能说一口标准纯正的普通话,这得益于母亲的教导。母亲是一名小学特级教师,我从小跟着她学拼音和朗诵,一颗文艺的种子就此埋下了。读书后,我就成了学校的文艺积极分子,参加过朗诵表演、演讲比赛,当过校乐队的指挥、校话剧团的演员,在舞台上从来不怯场。

在我十几岁时,新中国掀起经济建设浪潮,地质工作成为名副其实的国家经济建设先行军。我满腔热血,要做有志青年,投身祖国建设,在高考志愿栏里填的一律都是地质学院,从未想过要成为一名文艺工作者。

一场文艺汇演,改变了我的命运。当时我所在的上海华海中学正编排汇报演出剧目《我的一家》。这部话剧改编自那个年代火遍全国的电影《革命家庭》,我饰演的是个“小英雄”角色——地下共产党员江海清的儿子江立群。首演很成功,后来我们的小剧团走出校园,参加市里大大小小的比赛,获得了许多关注。那段时间,观众的信像雪片一样飞到学校的传达室,其中的一封来自两位上海戏剧学院(以下简称上戏)的青年教师。

我清楚地记得,那是高三的一堂复习课,教导主任敲敲教室的玻璃窗,把我叫去了他的办公室。两位上戏表演课的老师正在办公室里等着我,他们跟我说,觉得我是一棵学表演的好苗子,希望我能报考上戏表演系,成为一名电影工作者。

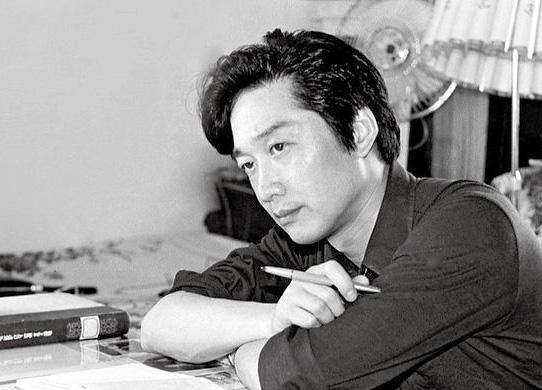

1981年,39岁的乔榛在上海。

1960年,18岁的我就这样被“内招”进了上戏。毕业那年,上海电影制片厂(以下简称上影厂)的张瑞芳老师、孙道临老师来学校挑选“尖子生”,我再一次被选上。

那个年代,电影多是歌颂工农兵的新生活,具有强烈的时代气息。我还记得,踌躇满志去上班的第一天,厂里的领导、前辈演员就教导我们:“你们不光是来接班的,而是要作为一个创业者,开创无产阶级电影事业的新辉煌。”

我在上影厂的“新人培训”便从体验生活开始。刚进厂,比我高6届的上戏师兄杨在葆就带着我们一群学弟学妹深入到农村、工厂和部队。在秋收的农田里,在工厂的生产线上,杨在葆大哥给我们讲表演,讲他对角色的认识:“作为一个演员,必须真听、真想、真感受,如果没有思考和感悟,眼睛就会变得黯淡无光。”这些宝贵的表演经验,也成为我日后参加配音工作的准则。半个世纪过去,回想这句话我依然心存感激。

进入上影的第二年,“文革”爆发。当时上影厂正在筹备一部大型纪录片《大庆战歌》的拍摄,我被派到大庆采油队体验油田生活。突然有一天,上海来了电报,《大庆战歌》拍摄中止,我被紧急召回。一时间,全国所有的文艺单位、电影厂几乎都停产闹革命。

5年后,我正在五七干校劳动时,接到了一项政治任务——给作为“样板戏”参考的“内参片”《红菱艳》配音。由此,还没来得及从事表演工作的我,开启了职业配音生涯。

一扇遥望世界的窗户

上世纪70年代,一批来自日本、欧洲、美国的电影涌入中国,上译厂承担了大部分的译制工作。如今说起那时上译厂的经典,老影迷依然津津乐道:《简?爱》《佐罗》《叶塞尼娅》《悲惨世界》……作为一个特殊年代的特殊文化产品,译制片曾经为亿万中国观众打开了一扇可以遥望世界的窗户。而这些电影背后,乔榛、刘广宁、童自荣、苏秀、毕克等一批老艺术家的配音,也随之成为一代人不可磨灭的声音记忆。同时,对乔榛而言,上译厂万航渡路的小楼也留下了他生命中难以忘怀的印迹——

我读小学时,上译厂引进了大批苏联电影,我第一次接触到译制片。当时我完全被电影里的故事所吸引,为电影里的人物而感动。直到多年后参加配音工作,我才恍然大悟,原来小时候看的苏联电影,就是上译厂的译制片。

《魂断蓝桥》和《叶塞尼娅》剧照。上世纪七八十年代,乔榛曾为这两部经典译制片配音。

我真正走近译制片,是因为这部《红菱艳》。《红菱艳》讲述了爱舞如命的芭蕾舞女演员佩姬在事业与爱情之间痛苦徘徊的故事。我配的角色是佩姬的芭蕾舞教练马赛因。这个人物极具个性,严厉起来破口大骂,情绪平复后又温柔至极。给他配音前,我做足了功课,台词背得滚瓜烂熟,一站到话筒前就跃跃欲试。然而当第一次听到自己的配音时,我吓了一大跳——我的声音和搭档的声音格格不入,音调要高出好几个八度。

我一时懊丧至极,配音室的前辈们都来帮我。他们告诉我:在话筒前状态要松弛,才能做到与电影中的人物“同呼吸、共脉搏”。上完这堂现场配音课后,我找到了感觉,立马调整好状态,顺利配完了马赛因这个角色。

1975年,我正式成为上译厂的一名配音演员。现在回忆起来,从《魂断蓝桥》《叶塞尼娅》到《廊桥遗梦》《寅次郎的故事》,配音往事历历在目。

在《魂断蓝桥》里,我和“银幕后的公主”刘广宁来了一次默契的合作。她配天真烂漫的芭蕾舞女演员玛拉,我配英俊潇洒的陆军上尉克罗宁。

让我印象最深的是雨中求婚的一场戏,时至今日,这一幕仍被视为译制片的经典桥段。“别再支支吾吾了,别再问了,别再犹豫了,就这样定了,知道吗?这样肯定了,知道吗?这样决定了,知道吗?去跟我结婚吧,知道吗?”配这场戏的时候,我看着荧幕上的玛拉,又转身看看身旁的刘广宁,酝酿好激动雀跃的情绪,说出了这些台词,一遍就过了。

因为我的声音比较稳重,分给我的大多是有教养、有风度、有学识的角色,但我一直很想能有所突破。1982年,当日本影片《寅次郎的故事》引进上译厂时,我一眼看中了电影里的底层小人物寅次郎——对我而言,这是个极具挑战性的角色,能让我过足“戏瘾”。

我开始琢磨起该如何演绎这个丑丑的、土土的,又心地善良、乐观幽默的寅次郎。为了拉近和他的距离,我一度活在“疯子阿寅”的状态里。以前骑自行车,我都踩得稳稳的,不会随便按铃铛。接下角色后,我干脆骑着自行车在弄堂里乱串,遇人就用上海话大声嚷嚷:“有人有人有人,让开让开让开。”一段时间后,我走进配音室,站在话筒前,对这个人物的感觉突然就有了。

我始终觉得,喜剧不是“演”出来的,只有真正投入角色,感受他所感受的,喜剧效果才能自然而然地冒出来。

自上世纪70年代到90年代,那是中国译制片的黄金时期。那时的上译厂还在上海万航渡路上,院子不大,一进门就能看到那座二层高的小楼。2003年,上译厂搬到了虹桥路的广播大厦里,两年后我从这里退休。退休这些年,我时常回忆起在上译厂的日子,脑海里浮现的还是万航渡路上那座破旧不堪的小楼。

小楼里的走廊狭小逼仄,一口日夜烧着的大煤气灶供应着全厂员工的生活用水,录音设备也是坏了又修,修了又坏。我们当时的创作团队里,有配音前辈、配音中生代,还有年轻的配音演员。大家每天聚在一起,翻译、对本、分词、练习、进棚、配音……正是在这个狭小的地方,诞生了一部又一部脍炙人口的译制作品。

在中国艺术范畴中,译制艺术是一朵独树一帜的奇葩。那些细腻隽永的译制片,不仅得到了国际影坛的认可,更影响了改革开放初期的一代中国人。

一直关注“声音的事业”

不可否认的是,进入新世纪后,译制片渐渐走向了衰落——越来越多观众选择看原片字幕版。乔榛的老搭档刘广宁曾如此分析译制片的落寞:“观众排斥是因为现在的配音不好了,大都是快餐式的,翻译力量没有从前强,配音演员对角色的塑造也深入不下去了。”乔榛对此也深有感触——

“乔老师,我是听着您的声音长大的。”当初见到老影迷,我常听到这样一句感叹。他们跟我细数当年译制电影中的经典角色——有人受到敢爱敢恨的叶塞尼娅的影响,变得愈加果敢坚强;也有人在豁达幽默的寅次郎身上,感受到生活中最朴素、最简单、最平实的快乐。

2003年11月,喬榛在“武汉大学建校110周年校庆晚会”朗诵演出。

然而最近,越来越多的年轻人问我:“乔老师,你们上译厂还在不在?”我一听这话,就觉得扎心。被我视为毕生事业的译制片,正渐渐淡出观众的视野。

逐渐退出历史舞台的,还有我们这一批上译厂的老配音演员们。

2019年7月,乔榛出席郑谷草堂诗词夏令营诗词朗诵音乐会。

前些年,我还常常在大大小小的诗词朗诵会上遇到刘广宁。我俩坐在台下一起回忆青春,聊那些角色、那些往事、那些年月。去年6月,刘广宁因病离世,有个记者来采访我,我在电话里哭得泣不成声。后来我看报道,有人如此写道:一个时代即将落幕。

如今,还健在的老配音演员们聚在一起时总说:“我们虽然在职务上都退了下来,但会一直关注‘声音的事业。”自1986年起,我患上癌症,1999年复发,2001年发现骨转移,其后心梗、脑梗,一共8次与死神擦肩而过。每当病情好转,我就辗转于全国各地的朗诵会,还是想多走走、多看看、多宣传。

3年前,一档与配音有关的综艺节目《声临其境》找到了我。来参加节目的还有倪萍、董浩、董卿等主持界的大腕,朱亚文、秦昊、万茜等“80后”新生代演员,台下则是清一色的年轻观众。我看到有这么多人全身心投入到每一个角色中,细致地挖掘每个人物的声音特点,看到还有这么多人热爱着配音这项艺术,心里特别欣慰。

在上译厂新址上海广播大厦里,一批新生代配音演员正冉冉升起。我还记得,30年前刚进入上译厂的刘风,他每天搬个小板凳坐在录音棚里,看着前辈录戏,一坐就是两三年。如今,刘风早已是独当一面的配音演员了。这些年,上译厂的新生代们不仅创作了《诺丁山》《冷山》《蜘蛛侠》《功夫熊猫》等一批新的译制片,还开拓出一条全新的“声音之路”——将中国古典名著用声音“表演”出来,放到互联网音频平台上,收获了一群年轻“影迷”。他们这代人,比我们那代人更有想法。

我始终觉得,汉语是一种非常优美、灵动的语言。在上个世纪,我们老一辈配音演员用中国人的语言文化,塑造了外国影片中的经典形象,带着国人认识西方和世界;如今时代变了,新一代配音人回归传统,原汁原味地演绎古代经典名著,让世界了解东方和东方文化。

如今我已是一个八十老翁,但也必当竭尽全力支持他们,扶植这项“声音的事业”,更希望能让译制片这棵老枝有机会重新绽放。