内蒙古自治区森林保险优化策略*

2021-04-09王博王姗秦涛李昊

王博,王姗,秦涛,李昊

(1.内蒙古大兴安岭重点国有林管理局,内蒙古 牙克石 022150;2.北京林业大学 经济管理学院,北京100083)

森林保险是林业产业发展过程中一种十分重要的风险分散机制,林农能够通过灾后理赔来有效降低应对灾害产生的经济损失,同时,森林保险也是政府重要的林业支持工具[1],并对纯农户的林业劳动力和生产费用的投入较农业兼业户具有更为积极的影响作用[2]。因此,大力推动森林保险的深度发展是提升中国林业产业国际竞争力的有效途径。纵观国内外森林保险的发展历程,林业资源丰富的发达国家的森林保险发展经验明显更为丰富,在森林保险的制度设计、运行机制和相关政策等方面的建设更为完善。中国森林保险的发展较其他林业产业发达的国家起步较晚并且整体发展水平存在较大差距,中国学者对森林保险理论的研究多集中在森林保险供需关系[3]、运行机制和制度设计[4-5]等方面,以及运用多种实证方法对森林保险的实施效果进行检验并提出相关优化建议[6]。由于林业资源具有分布地域广阔的特性,森林分布存在各地区地形、气候、树种和易发灾害种类等方面的区别,对于森林保险的推广工作存在不同程度的影响,因此国内外学者对地域区划的森林保险开展情况的研究颇为丰富。国外学者的思路较多集中在风险区划研究领域[7],在建立森林灾害风险区划指标体系的基础上,根据指标观察值评定灾害等级,利用聚类分析法、主成分分析法、系统动力学方法、指数法、综合评判法和神经网络法等方法,借助地理信息系统这一分析平台进一步确定森林风险区划。中国学者的研究通常以行政区划作为具体区域研究单元,如广东省森林资源易受台风影响造成巨额损失,对当地保险公司的展业积极性打击较大[8];以浙江省推行的农业巨灾风险为基础,通过结合浙江省当地特色林产品,引入财政保险体系创新林业巨灾保险险种,可以有效提升林业风险管理能力[9];通过对湖南省林农的实地访问调查发现,森林保险保额远低于林木实际市场价值是林农对森林保险需求不高的主要原因[10];依据聚类分析法和灾害概率分部拟合法的定量分析结果对辽宁省进行火灾和病虫灾害风险区划,并认为辽宁省应基于风险区划特点对森林保险费率做出区别厘定[11]。内蒙古自治区林业特点鲜明,林业资源的生态属性极强,公益林所占比例高达98%以上,商品林树种经济效益较低,并且全区林地分布广阔导致全面管理难度较大,气候干燥导致受灾概率较高。由于内蒙古自治区森林保险表现出的部分问题在全国范围内具有典型性与代表性,因此根据内蒙古自治区森林保险运行模式及执行情况,分析内蒙古自治区森林保险在开展中出现困境的原因,从保额设置、产品设计、费率厘定、补贴模式和招标机制5个方面提出针对性的优化建议。这对其他地区森林保险的发展具有重要的参考意义。

1 森林保险运行模式及其效果分析

内蒙古自治区是国家重要的森林基地之一。根据2018年自治区第八次森林资源清查结果:全区林地面积0.45亿hm2,其中森林面积0.26亿hm2,居全国第一,森林覆盖率22.10%,高于全国平均水平。森林资源主要分布在大兴安岭原始林区、大兴安岭南部及其他山区的次生林区,以及经过长期建设形成的人工林区,林木主要树种为乔木和灌木[12]。自2013年内蒙古自治区全面开展森林保险试点工作,2013年森林保险参保面积为2513万hm2。截至2018年,内蒙古自治区约78.23%的森林完成投保工作,参保面积达2587万hm2,承保规模现居全国首位。全区森林保险补贴范围涵盖12个盟市,2个计划单列市所辖102个旗县区,以及内蒙古自治区大兴安岭重点国有林保护局(简称内蒙森工集团)。内蒙森工集团已全面停止林区天然林商业性采伐,对大兴安岭林区内全部森林进行投保,商品林参照公益林标准按照自治区统一制定的森林保险方案开展保险工作[13]。

1.1 公益林和商品林统一采取综合险运行模式

内蒙古自治区自治区通过招标形式确定森林保险机构的选择,全区12个盟市分东西二个标段,东6盟市和内蒙古自治区森工为第一标段由人保财险内蒙古自治区分公司承保,包括呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟和乌兰察布市这6个盟(市)下辖的62个旗(县、区)以及内蒙古自治区森工集团所管辖区域的全部公益林和商品林承保权,承保份额超过80%;西6盟市为第二标段由中华保险内蒙古自治区分公司承保,包含阿拉善盟、乌海市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、包头市和呼和浩特市[14],其他少数地区由太平洋保险和大地保险承保。公益林保险由旗县(市、区)的林业政府部门作为代理投保人与保险公司签订保险协议,并同时在自治区林业部门审定备案,内蒙森工实行统一投保,商品林由森林经营者自主决定投保。

内蒙古自治区的公益林保险和商品林统一采取综合险的保障形式和统一的理赔方式,保险合同执行周期均为一年。内蒙古自治区对森林保险执行方案在2015年针对保险金额和保险费率做出调整,将公益林和商品林的保险费率均由4‰统一下调至2.5‰,同时将公益林项下乔木林地的保险金额由以前的0.75万元/hm2调整为1.20万元/hm2,灌木林地的保险金额由以前的0.45万元/hm2调整为0.75万元/hm2;商品林项下乔木林地的保险金额由以前的0.90万元/hm2调整为1.35万元/hm2,灌木林地的保险金额由以前的0.45万元/hm2调整为0.90万元/hm2。通过上调保险金额、降低保险费率,相同面积参保林木所交保费基本不变,但受灾后赔付金额增加,提高了灾后治理及植被恢复的质量,有利于增强林木所有者抵御自然风险灾害的能力。内蒙古自治区对于森林保险保费补贴的财政支出向公益林倾斜的程度较为明显,公益林保费基本达到财政全额补贴,对于商品林的各级财政保费补贴总计达到70%。内蒙古自治区的森林保险执行方案的具体核心条款如表1所示。

1.2 森林保险效果良好但仍有较大开拓和提升空间

1.2.1 参保面积逐渐扩大,保费收入不断增长

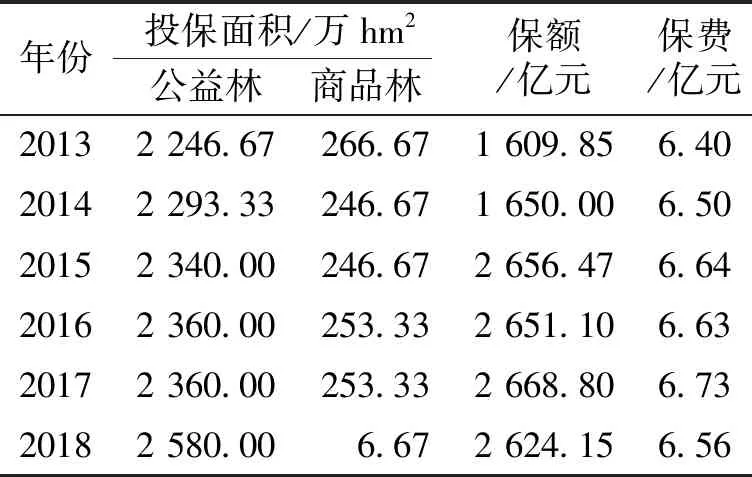

表 2 2013—2018年内蒙古自治区森林保险参保情况

自开展森林保险工作以来,内蒙古自治区统一采取森林综合保险,保险费率确定为2.5‰。从总体上来看,内蒙古自治区参保面积逐渐扩大,保费收入不断增长。2013年内蒙古自治区森林保险共参保2 513.33万hm2,保费总额为6.40亿元;2017—2018年全区参保森林面积(含内蒙古自治区大兴安岭重点国有林保护局)达到2587万hm2,落实各级财政保费补贴6.64亿元,内蒙古自治区森林保险参保后的保险金额2 482.03亿元[14](表2)。政策导向下的森林保险的推广工作成绩显著,但从2015年开始,内蒙古自治区参保面积以及保费收入增长幅度放缓,2018年出现了总参保面积下降的趋势,增幅放缓现象的产生一定程度上反映了政府对森林保险市场的干预已超过了正常的引导作用,政府行为对提升参保率的边际效用逐渐趋于零[15]。从公益林与商品林的参保情况分别来看,自2018年内蒙森工集团所投保的商品林全部转变为公益林后,公益林参保比例一跃高于99%,商品林参保面积骤降到6.67万hm2,而全区商品林面积除内蒙森工外共460万hm2,参保比例仅为1.86%。商品林参保面积在内蒙古森工集团管辖内的国有商品林按照公益林性质纳入政策性森林保险的管理范围后的骤跌,说明商品林保险的整体发展较公益林相比更为缓慢,个体林农对商品林保险的自主参保意愿不高,风险规避意识淡薄。当前内蒙古自治区的商品林保险市场中政府干预力度明显,市场主导力量薄弱,因此仍存在非常大的市场化开拓和提升空间。

1.2.2 森林保险财政补贴规模逐年增加,风险保障水平稳步提升

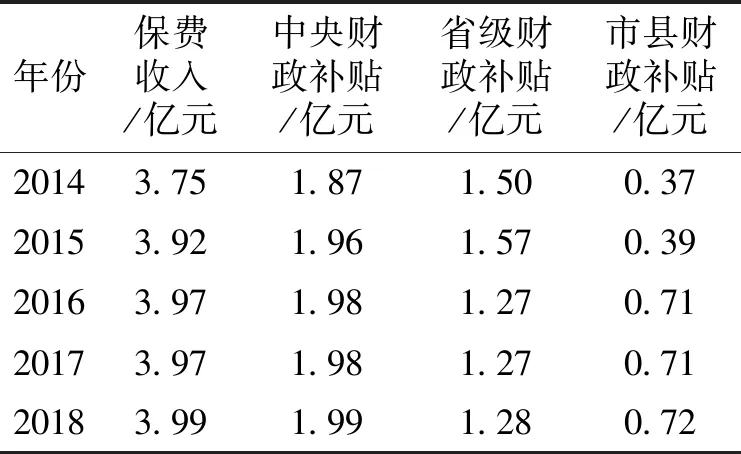

内蒙古自治区森林保险保费补贴政策以投保则补、不保不补为原则,从总体来看,财政补贴规模逐年增加,财政补贴资金杠杆效应显著,保障作用逐渐发挥。从财政补贴情况来看,内蒙古公益林森林保险风险保障水平稳步提升,2018年各级财政补贴累计3.99亿元,保险金额为1 596.29亿元,财政补贴资金放大约400倍(表3)。在补贴比例方面,公益林财政补贴比例于2016年作出调整,中央财政补贴保持为50%未作更改,省财政补贴比例由40%降到32%,市县财政补贴比例由10%提高到18%。内蒙古自治区地区的商品林保险财政补贴比例一直显著高于内蒙古当地政策规定的比例,2014—2018年商品林中央、省级、地方补贴比例平均为48.74%、31.56%和17.81%,均高于政策要求的30%、25%和15%。森林保险保费补贴政策的实施,使林业经营者只需承担平均1.91%的保费,商品林几乎全额补贴、公益林达到完全补贴的现状,有效降低了林农的保费负担。由各级财政应承担的森林保险保费补贴资金必须列入当年财政预算,自治区财政根据各盟市森林保险投保情况,将中央、自治区本级财政补贴资金拨付至盟市财政,盟市、旗县财政将中央、自治区和本级财政补贴资金全部直接拨付至盟市保险经办机构[16]。

表 3 2014—2018年内蒙古自治区公益林保险财政补贴情况

1.2.3 公益林保费收入增长速度缓慢,但保险总体赔付率呈上升趋势

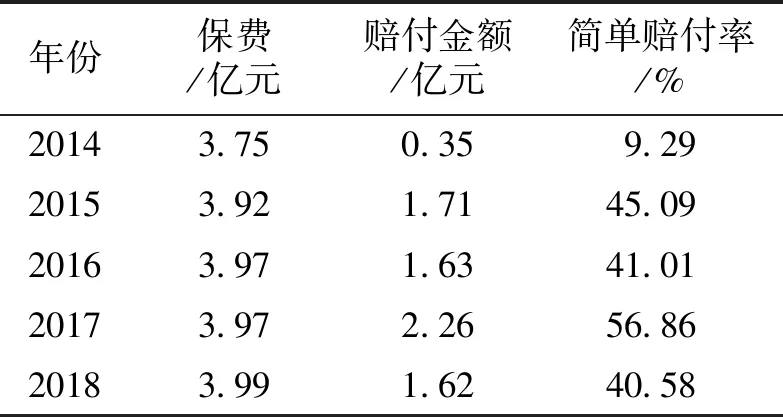

内蒙古自治区公益林每年的保费收入接近4亿元,且增长速度缓慢,但内蒙古自治区公益林保险总体赔付率仍呈上升趋势,历年赔付率均高于同期全国平均赔付率(表4)。2018年各地区公益林赔付率平均水平为24.03%,内蒙古自治区自治区公益林赔付率达到40.58%,大幅超出平均水平,体现了森林保险的经济补偿作用得到有效发挥。2015—2018年的公益林平均简单赔付率基本维持在45%左右,其中2017年4月30日至5月17日在三大林场发生的3次火灾导致2017年的赔付率达到 56.86%,使2015年以来简单赔付率这组数据中的极差十分明显,而排除2017年的特殊数据后发现,即使也存在2015年发生大兴安岭火灾这一特殊事件,各年之间的数据仍比较接近,这也在一定程度上反映出在普通年份(即没有特殊灾害)中存在一部分保费收入的低效使用的情况,从而导致了森林保险的风险补偿作用减弱。内蒙古自治区商品林保险的理赔情况受制于有限的参保规模,历年变动较小,2018年赔付率为43.57%,接近于同年全国各地区商品林赔付率的平均水平45.91%[17]。截至2018年12月31日,内蒙古自治区自治区2017—2018年度森林保险已决赔付面积25.07万hm2,已决赔付额2.95亿元,已报案未决面积0.28万hm2(全部为地方林业),未决赔付额362.75万元,两项合计额度2.98亿元,全区平均直接赔付率达到44.91%[16]。

表 4 2014—2018年内蒙古自治区(不含内蒙森工)公益林森林保险赔付变化

2 森林保险发展困境产生根源探究

内蒙古自治区森林保险发展态势良好,但是内蒙古自治区森林保险在推广过程中逐渐显现出区域经济不发达导致补贴负担过重,商品林投保需求不足导致保险发展失衡以及地域环境特性导致定损赔付成本较高,政府的深度参与导致森林保险市场缺乏创新空间与有效竞争等问题。为了进一步促进内蒙古自治区森林保险制度的深化发展,结合区域特性分析内蒙古自治区森林保险面临的发展困境并探究其产生根源,是拓宽森林保险优化空间的关键。

2.1 商品林保险的发展始终停滞不前

截至2018年,内蒙古自治区第八次森林资源清查工作完成,内蒙古自治区商品林参保比例不足2%,根据2013—2018年商品林投保面积的数据变化显示(表2),商品林的投保面积整体呈减少趋势,甚至在2018年骤减至2013年投保面积的2.5%。之所以造成这一现象的主要原因为两个方面:一方面,2018年内蒙古自治区森工集团将投保的商品林全部转变为公益林后,商品林参保比例仅剩1.86%,从这个角度来看,由于内蒙古自治区的商品林保险试点范围小且不被纳入政策性保险范围,在政策引导的偏向下,内蒙古自治区现已基本放弃商品林的参保;另一方面,内蒙古自治区的商品林林地分散和投保手续繁琐导致投保收费和理赔成本高,保险公司对于商品林保险的开展不积极。并且多数林农对林业生产收入的依赖程度较低,如以杨树为主的商品林经济价值较低,投保价值不高;以果树为主的乔木经济林没有财政保费补贴,林农不愿意发生保费支出[18]。

2.2 森林保险产品难以满足实际需要

内蒙古自治区森林保险产品的设计缺乏科学合理性,不能有效对接保险市场上林企及林农的实际避险需要,因此无法有效刺激森林保险的有效自主需求。

2.2.1 保障水平较低,无法覆盖实际的再植成本

内蒙古自治区森林保险的执行方案按照“保成本”原则设计保险金额,在截至2019年11月的现行森林保险条款中,公益林林下乔木与灌木最高赔偿金额分别为0.90万元/hm2和0.75万元/hm2,低于造林的基本物化成本,且只能专项用于植被恢复,难以满足植被恢复和灾害管理的需要。并且现行商品林保险的保障水平不足以覆盖林农用于灾后恢复的除物化成本之外的人力及其他成本,导致林农的参保积极性未得到有效引导。

2.2.2 保险期限太短,无法匹配公益林生长的长周期性

截至2019年11月,内蒙古自治区现行森林保险条款中规定的投保期限统一为1年,而林业的灾害损失影响周期、再植恢复的工作周期和生态效果的产出周期都非常长,这导致投保人为了规避风险需要进行滚动投保,增加了投保成本[19]。

2.2.3 保险责任不够明确

内蒙古自治区森林保险险种为综合险,保险责任为在保险期内因以人力无法抗拒的自然灾害为主,没有针对不同的灾害发生特点以及被保主体的林种、树种和林龄等特征设计具有针对性的保险产品,导致拥有特定需求的林农及林企需要无法得到满足[20]。

2.3 定价机制和费率厘定尚不够科学

内蒙古自治区森林保险的定价机制不够科学合理,不能很好的适应市场需求,主要体现在费率标准统一缺乏灵活性和费率厘定缺乏科学性,不利于森林保险的发展。具体表现为:

首先,现行费率由政策统一规定,没有经过科学测定。在森林保险具体执行方案中,虽然将被保林木按照树种类型区别为乔木与灌木两类,但在统一的保险费率下,仍不足以充分反映不同林木价值受灾后的差异化的实际损失成本,并且由于缺少保险费率动态调整机制,导致在不同风险水平下的真实风险转移成本无法准确反映,因此难以满足林农的真实避险需求,并影响保险公司确定实际风险成本的准确性,从而加剧森林保险市场上“供需双冷”的发展困境[21]。

其次,保险费率的厘定标准存在主观性,难以使保险产品具备充分的风险保障能力。从2014—2018年间发生重大火灾年份的赔付情况看,赔付率仍没有显著高于其余年份,原因可能是:现行保险费率较低,根据“保障水平=保险金额×保险费率”这一定义式可知,费率偏低会导致保险公司的保费收入与实际风险赔付支出不匹配,进而保险公司的偿付能力显著不足,并最终损害林农的利益。但是保险费率如果过高,将导致林农无法负担保费时,林农的投保积极性会显著下降,不利于保险业务的发展。因此,制定合理的森林保险定价机制并科学厘定保险费率在一定程度上可以确保森林保险稳定经营,增加林农对森林保险的有效需求,正向影响各级政府保费补贴的支出程度[22],提高财政资金的使用效率。

2.4 部分市县财政配套补贴压力较大

内蒙古自治区采取全区统一的补贴比例,对公益林保险采取全额保费补贴,并且商品林保险在实际开展过程中也因大部分参保主体为森工集团国有商品林而基本达到全额补贴。但是,由于内蒙古自治区行政区域辽阔,区域经济发展水平与国内中南部省市相比较低,自治区内各盟市经济发展不均衡,导致各盟市基层政府的财政水平有较大差异。统一要求地方县市提供公益林与商品林分别18%与15%的财政补贴,造成部分市县财政配套补贴压力较大,尤其对于经济欠发达的贫困盟市而言是一笔沉重的财政压力,容易形成“因林返贫”的局面。而内蒙古自治区较为偏远的林业大县通常也是经济欠发达地区,投保面积与财政补贴额无疑是正相关关系,森林保险工作的推进会增大这些地区的财政压力,从而打击了基层林业部门开展森林保险工作的积极性。

2.5 招标模式和市场竞争机制待改进

2013年内蒙古自治区引入两家保险公司进行承保,将两家公司按东西区域划分市场并在市场内独立经营,导致全区的森林保险市场内没有形成充分有效的市场竞争机制。并且,由于保险市场中政府干预力度过强,导致保险公司在保险产品设计上的创新空间和动力都不足,森林保险工作在整体上缺乏竞争和活力。从其他省份的森林保险推广工作的实践经验来看[10-11,22-25],普遍存在基层政府与保险公司森林保险业务之间的衔接不稳定的现象,导致森林保险的市场发展呈现缺乏活力的通病。内蒙古自治区由于地级市政府无法自主选择合适的保险公司,无法对保险公司保险业务进行反制,导致保险公司缺乏由市场竞争带来的危机感,而一旦林业部门停止对森林保险的推广工作,保险公司将随即因缺乏自主发展动力而退出森林保险市场,导致内蒙古自治区森林保险无法实现长效自主发展。因此,要使内蒙古自治区的森林保险发挥更大的作用,就必须引导形成有效的森林保险市场竞争机制。

3 森林保险发展策略优化探讨

3.1 提升林农参保意愿,促进保险均衡发展

森林保险试点工作开展以来,内蒙古自治区商品林承保率一直处于较低水平,提升承保率的最根本途径是切实激发林农的参保意愿,通过刺激市场需求带动市场供给。首先,内蒙古自治区应该对森林保险的保额确定方式做出调整,将保成本的政策目标逐渐过渡为保价值,在科学评估投保标的价值的基础上,结合物化成本,最大化的覆盖林农的实际损失,使林农形成自主投保进行风险转移的意识。其次,省级财政可以考虑对承保偏远地区商品林保险的机构加大补贴力度,通过提升保险机构的承保展业成本与实际收入的匹配度,鼓励保险公司积极开展森林保险的承保工作。最后,切实拓宽林农的增收途径,比如可以通过开发林业附加产业提高林农收入水平,进而提升林农的保费支付能力,使林农有形成风险防范意识的经济基础。

3.2 丰富保险产品品种,增强风险保障能力

内蒙古自治区森林保险实行单一的综合险,不能针对性满足林农的需求,从而打击了林农的投保意愿。因此,保险公司可以根据内蒙古自治区林业特征,设计满足经营主体需求的保险产品。内蒙古自治区全区50%的林地是原始森林,人工商品林主要分布在条件较好的平原区或水土流失区、河区、及牧区,林业资源所处的地理条件决定了不同区划的最适宜树种和主要风险灾害,因此林农产生多样化的灾害保障需求。同时,内蒙古自治区以果树为主的乔木经济林已经成为当地林农脱贫致富的重要经济来源,但这些构成林果产业的经济林每年不同程度受到风、雹、冻、虫和旱等自然灾害的影响,为果农带来不同程度的经济损失[14]。为了使保险产品与实际需求实现匹配,应针对不同风险、不同树种设计保险产品,可以根据不同树种设定不同的保额,并按照各类树种的实际成本进行核算保额,条件成熟后逐步按照各类树种的实际价值来核定保额[5]。考虑“主险+附加险”的形式,以火灾险或病虫害险为主险,气象保险等新兴险种为附加险,丰富险种和保险标的[26],切实提升保险产品的风险保障能力,大力推动商品林保险发展。

3.3 全力推进风险区划,科学厘定保险费率

内蒙古自治区森林保险实行的统一费率政策存在灵活性不够、针对性不强的问题,无法实现区域间差异化管理,因此应根据内蒙古自治区林业资源分布区域间地理位置、气候条件的差异,结合历年森林保险承保和理赔数据,预测年度灾害分布和精确划分风险单位,基于年平均损失与地区风险水平等多种因素进行费率分区,细分费率档次,实行差异化费率厘定,使农户的投保价格更加贴近受灾规律,使出现频率低、赔付少的农户享受更优惠的价格[27]。但是科学合理地确定不同地区不同条件下的保险责任,需耗费巨大的人力和财力,仅由保险公司无法独立完成,由于森林灾害损失在不同的年际有明显的差异,所以保险纯费率必须考虑森林灾害的长期平均损失率,需要拥有可靠准确的灾害资料,因此可以成立专业机构将历年的灾害发生情况和防灾减灾的投入情况进行详细统计,建立相关数据模型,便于精确厘定费率。

3.4 调整保费补贴标准,减轻市县财政压力

内蒙古自治区森林保险保费补贴实行统保统赔政策,但全区林业资源分布区域广阔,所属管理的市县政府由于内蒙古自治区各盟市经济发展不均衡而导致财政能力存在差距,若贫困地区实行财政配套政策会给国贫县和区贫县政府带来非常大的财政压力。因此内蒙古自治区森林保险保费补贴比例应对现行统一比例进行调整,例如以补贴范围内的12个盟市及计划单列市在一定年份区间的年均GDP浮动趋势为依据,根据每年各地区财政收入对地方财政补贴比例做出动态调整。同时要考虑到,森林保险工作应与贫困旗县的脱贫工作方向一致,减轻贫困地区基层政府的财政配套政策压力,具体措施包括:针对性降低列入国家及自治区级的贫困旗县的费率,并规定由盟市、旗县共同承担的保费补贴中,盟市的财政分担比例应具实际情况大于50%[14]。

3.5 优化完善招标机制,提高保险服务质量

内蒙古自治区基于“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则,应加快建立以服务能力为导向的保险机构招投标机制,根据风险区划允许各地市自行招标,促进赔付率偏高地区的保险市场发展,避免承保机构对赔付率较低的地区重复招标,降低交易成本。为增强服务稳定性和连续性,可适当延长承保年限,克服保险公司展业成本高,难以在承保期内重点投入基础设施建设的问题,提高承保服务质量。为提高理赔服务质量应加强灾害定损的技术支持,综合利用无人机、卫星遥感和地理信息等新技术手段进行定损和取证,克服受灾标的分布广阔,交通情况复杂,多数地区人力无法前往等现实困难,提升查勘效率与定损准确性。由于尚无国家层面森林灾害损失评估标准做支撑,且因树种、树龄、区域及灾害类型差异较大,林木损失程度难于判定,定损理赔难度较大。建立火灾和病虫害与森林防火部门和检验检疫部门的数据对接机制,增加灾害损失认定的公信力。