汉代引文风气变迁与引文规范的确立

2021-04-09柯镇昌

柯镇昌

(九江学院文学与传媒学院,江西 九江 332005)

所谓汉代引文,是指汉代学者在口头辩说或书面撰写时对前人文句的引述。 中国的引文风习源远流长。《尚书·盘庚》载:“迟任有言曰:‘人惟求旧,器非求旧,惟新。 ’”[1](P169)这里的迟任之言,应是我国现存文献中出现最早的引言。 《诗经》《左传》《论语》等重要经籍中都存在着一定的引文现象,后来的《孟子》《荀子》等书中的引文出现更为频繁。引文风习世代传袭,逐渐成为人们作文时的重要习惯。 引文风气与其他多种文学风习一样,它的盛行与嬗变总和时代的社会政治变迁存在着密不可分的关系。 相较而言,汉代引文风气更为盛行,无论经史子集何种文献都存在大量引文现象。 汪文学在《中国人的精神传统》中指出:“这种引经据典的写作方法,在汉代更是一种很普遍的习惯。 ”[2]汉代引文规范的确立与嬗变,与汉代政治变迁密切相关,对后世的文学创作形成了较为深远的影响。

一、质木尚简:汉初崇武轻文与引文之风的寡淡

在先秦的诸子百家中,儒生引文最为多见。 一方面是因为儒家学派奉行崇圣尊经的理念,重视前代圣贤遗训;另一方面是因为儒家经文丰富,正如司马谈《论六家要指》所谓的“博而寡要”,为后人引述提供了丰富的材料源。 汉代建国伊始,崇武轻文的国家战略影响到国家的用人策略,致使擅长文化建设的儒家学子没有受到足够的重视。 公元前202年,刘邦正式即皇帝位,但当时的政权并不稳固,面对不轨功臣与北方匈奴的内外威胁,刘邦不得不力求以武力稳定政权,无暇顾及国家的文化建设,朝廷更多依赖善于打仗的武将功臣。 《史记·儒林列传》指出,当时“尚有干戈,平定四海,亦未暇遑庠序之事也。 孝惠、 吕后时, 公卿皆武力有功之臣”[3](P3117)。汉高祖刘邦不喜欢儒生。《汉书》卷四十三《郦食其传》载:“沛公不喜儒,诸客冠儒冠来者,沛公辄解其冠,溺其中。 与人言,常大骂。 未可以儒生说也。 ”郦食其见到他,不得不“因言六国纵横时”,才引起他的兴趣[4](P2105-2016)。 随后的几位掌权者又崇尚道家思想,对于儒生的接纳依然较少。故《史记·儒林列传》云:“孝文时颇徵用,然孝文帝本好刑名之言。及至孝景,不任儒者,而窦太后又好黄老之术,故诸博士具官待问,未有进者。”[3](P3117)可见汉初儒家学子不受统治者待见,已是不争之事实。

深受儒家学子喜爱的引文之风在汉初受到了打压。 继萧何为相的曹参,在选拔官员时“择郡国吏木诎于文辞,重厚长者,即召除为丞相史。 吏之言文刻深,欲务声名者,辄斥去之”[3](P2029)。 又《史记·绛侯周勃世家》载:“勃为人木强敦厚,高帝以为可属大事。勃不好文学,每召诸生说士,东乡坐而责之:‘趣为我语。’其椎少文如此。”同传裴骃《集解》:“瓚曰:‘令直言,勿称经书也。 ’”[3](P2071)周勃所谓“趣为我语”,就是要求儒生们有话直说,不要引经据典高谈阔论。 汉初君臣基本行伍出身,文化水平不高,说话和作文都喜欢直来直去,不太注意行文的绮丽秀美,对于引经据典的说话方式自然比较反感和排斥。

尽管儒生在汉代初年不受待见,但依然不乏以身相试者,叔孙通和陆贾就是代表。 他们为了强调己见,在著书言说时已经开始有意识地运用引文的方式来说服君王。 叔孙通为汉初朝廷立礼仪,让刘邦首次体验到做帝王的乐趣。 《史记·留侯世家》载:“汉十二年,上从击破布军归,疾益甚,愈欲易太子。 留侯谏,不听,因疾不视事。 叔孙太傅称说引古今,以死争太子。 上详许之,犹欲易之。 ”[3](P2046)叔孙通在创立礼仪时极能变通,但在见到太子即将被废时,身为太傅的他为了增强谏诤的说服力,不得不“称说引古今”,企图以古今案例的经验教训来打动刘邦,但实际效果并不理想。陆贾《新语·术事篇》云:“善言古者合之于今,能述远者考之于近。 ”[5]他认为只有善于言古或述远,才能正确地处理眼前的事情, 因此他在讨论政事时就非常喜欢征引古文。《汉书》卷四十三《陆贾传》:

(陆)贾时时前说称《诗》《书》。 高帝骂之曰:“乃公居马上得之,安事《诗》《书》! ”贾曰:“马上得之,宁可以马上治乎?且汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也。 昔者吴王夫差、智伯极武而亡;秦任刑法不变,卒灭赵氏。乡使秦以并天下,行仁义,法先圣,陛下安得而有之? ”高帝不怿,有惭色,谓贾曰:“试为我著秦所以失天下, 吾所以得之者, 及古成败之国。 ”贾凡著十二篇。 每奏一篇,高帝未尝不称善,左右呼万岁,称其书曰《新语》。[4](P2113)

陆贾为了劝说刘邦施仁义,行儒术,大量称引《诗》《书》,结果却引得高祖大骂。 不过刘邦后来很喜欢陆贾的《新语》,这本书现存12 篇,但引用《诗》《易》《老子》等文总计只有13 条,似乎是有意避免招惹高祖的反感。

从上述例子可以发现,汉初统治者由于国家政治和自身素质等原因,无论书面或口头,对于引文的行为都比较排斥。 这种影响施及文学,逐渐便形成了重质轻文的风习。 据严可均《全汉文》,汉高祖刘邦有文37 篇,文帝刘恒有文39 篇,景帝刘启有文17 篇,文体基本属诏令,其中仅文帝引《诗》《书》各1 次。 需要注意的是,自文、景以来,随着开国功臣的逐渐逝去,文臣地位逐步获得提升。 这些后来文臣大多谙熟儒家经典,引述前人言论的风气日渐增强。贾谊(前200~前168)是现知的汉代第一位大量引文的作家。 《史记·贾生列传》载:“是时贾生年二十馀,最为少。 每诏令议下,诸老先生不能言,贾生尽为之对,人人各如其意所欲出。 诸生于是乃以为能不及也。 孝文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。 ”[3](P2492)贾谊在朝讨论政事,因为善于旁征博引而备受时人敬服。 他所著的《新书》中出现了69条引文,引述的范围包括《诗》《易》《老子》《管子》及早期谚语等,其中非出自儒家人物或经典的引文有25 条,无论引述的数目还是范围都要远超《新语》。汉景帝时的大臣袁盎也颇喜引文。 《史记·袁盎列传》载:“袁盎常引大体慷慨。 ”[3](P2793)司马迁感慨地说:“袁盎虽不好学,亦善傅会,仁心为质,引义慷慨。 ”[3](P2748)不过袁盎所引的具体内容已无由可考。 淮南王刘安编《淮南子》大约成书于汉武帝建元二年(前139),书中引文虽近50 条,总体频率并不算高,其中所引虽以儒经为主,源自《老子》者也不在少数。 此外还需注意的是, 大约成书于文、景时期的 《韩诗外传》, 该书由360 条轶事或说理构成,每条末尾都引一句“诗”作结。 通过与《毛传》的比较还可以发现,《韩诗》 在对所引诗句的理解上与《毛诗》存在较多差异,有时甚至存在断章取义的现象。 总体而言,《韩诗》引诗功能明确,基本都是为了辅证前文观点;引文形式基本一致,都是在段末以“诗云”或“诗曰”引出《诗》中文句,不过这两大特点在先秦书籍如《荀子》中就已出现。

总体而言, 汉初的引文主体依然多为儒生,引文传统只是在儒家学派中默默坚挺,引文的方式也比较自由,严格的引文规范尚未出现。 汉代初年官方对引文的态度,从最初的反对逐渐转化为不置可否;引文的数量从罕见到日益增多,但总体数量依然有限;引文来源并不局限于儒家经典。 这样的情形一直延续到武帝建元六年(前135)窦太后去世,都没有发生太大改变。

二、趋儒向经:武帝政治转型与引文规范的形成

西汉中后期,儒家的政治地位获得了空前的提升。 汉武帝即位伊始就有向儒之心,他在窦太后去世后,速将此心付诸于政治实践。 武帝崇儒的政治措施体现在3 个方面: 一是直接宣布罢黜百家,独尊儒术;二是兴太学,设博士;三是修改考选制度,使选举方式更为多样, 有意仕宦者可以凭借贤良、茂才、博士弟子、孝廉、射策、明经、明法、异科、任子、纳赀等多种身份方式进入仕途,丰富的考选模式拓宽了儒士的入仕途径。 清皮锡瑞《经学历史》指出:“此汉世明经取士之盛典,亦后世明经取士之权舆。 ”[6](P43)公孙弘凭借对儒学的浸淫,以对策的方式进入仕途,深得武帝赏识,最终封侯拜相,他的成功是对天下儒子的最好激励。又《汉书·儒林传》:“昭帝时举贤良文学,增博士弟子员满百人,宣帝末增倍之。元帝好儒,能通一经者皆复。数年,以用度不足,更为设员千人,郡国置《五经》百石卒史。成帝末,或言孔子布衣养徒三千人,今天子太学弟子少,于是增弟子员三千人。 ”[4](P3596)西汉中后期,博士制度进一步完善,更为儒士的研学和政治活动提供了良好的平台,博通儒家经典逐渐成为入仕的重要途径,如龚遂、袁良、孔安国、贡禹、夏侯胜、张禹、眭弘、翟方进等都以明经踏上仕途之路。

需注意的是,汉武帝在位的中前期,引文现象并未因儒家地位上升而出现大的改变,引文数量没有明显增多,所引文献源也并未集中于儒家经典。《全汉文》载武帝刘彻存文100 篇,引文18 条,其中引《诗》6 条,《易》3 条,《书》2 条,《司马法》2 条。 以儒学得进的代表公孙弘有文9 篇,其中几乎没有引文。 董仲舒《春秋繁露》是当时儒家的重要作品,其中引文仅有10 余条,尽管这些引文基本源自儒家经典。 出现上述情形的原因,一方面是汉初政坛对引文的抵触情绪,在武帝崇儒以后的相当一段时间内依然发挥着很大的影响力;另一方面,武帝虽然重视儒学与文学,但他在位的中前期总以攻打匈奴为基本国策,所以在用人上量能授官,文章以达意为本,绮丽为末,是以枚皋、东方朔等文人皆以倡优蓄之,文学尚未成为人们精心打磨的目标,作为文章润色手段的引文也未能引起学者的足够重视。

武帝后期以迄成、哀之时,国家政治虽日渐腐朽,然内外战事不多,总体趋于和平态势。 在这近百年的和平岁月中,儒家思想日渐成为国家的精神支柱。 同时,武帝有意进行的文化建设在这几十年间日见成效,文人开始有意重视对作品进行修饰。引文既可以展示博学,又能起到润色文章、增添表达效果的作用,因此越来越受文人重视。 例如司马迁《史记》大约生成于武帝末年,该书中《历书》《封禅书》《伯夷列传》《货殖列传》《太史公自序》等篇章都存在着大量引文,而仅每卷后的“太史公曰”部分引文就多达34 条,数量极为丰富。 《史记》引文范围广泛,并不局限于儒家书籍,其引文功能也丰富多样。 《盐铁论》中的引文现象尤其值得注意。 该书为桓宽等据昭帝始元六年(前81 年)盐铁会议整理而成,书中引文多达133 条,其中基本引自儒家经典或孔、孟言论,尤以引《诗》最多。 龙文玲指出:“与春秋时期的赋诗言志和战国时期的著述引诗相比,此期士人已不仅仅关注《诗经》委婉典雅的抒情效果,关注《诗经》修身养性、治国经邦的政教功能,而且更关注《诗经》干预时政的政治功用。 ”[7]

这时候,出现了许多喜欢征引和善于征引的学者。 如《史记·三王世家》“褚先生”补记:“(燕王刘旦)欲发兵。 事发觉,当诛。 ……公户满意习于经术,最后见王,称引古今通义,国家大礼,文章尔雅。……于是燕王旦乃恐惧服罪,叩头谢过。 ”[3](P2118-2119)公户满意饱读经书,谙熟经典,在对燕王问责时能“称引古今通义”,并做到文章尔雅,使得燕王刘旦拜服,可见善于引文也是政治能力强的一种表现。 刘勰《文心雕龙·征圣篇》云:“子政论文,必征于圣;稚圭劝学,必宗于经。 ”[8]刘向字子政,匡衡字稚圭,两人都是西汉后期著名学者。 刘向《说苑》《新序》中引文数量众多,也多出自于儒经之中。 另如《汉书》卷七十六《张敞传》载:“敞为京兆,朝廷每有大议,引古今,处便宜,公卿皆服,天子数从之。”[4](P3222)引文是说理的重要方式,张敞在朝议时善引古今,并总能令“公卿皆服,天子数从”,可见其运用的效果非常不错。 张敞不但善于引文,而且能清醒地发现过度引文的不足。 如《汉书》卷七十八《萧望之传》载:

于是天子复下其议两府,丞相、御史以难问张敞。敞曰:“……窃怜凉州被寇,方秋饶时,民尚有饥乏,病死于道路,况至来春将大困乎!不早虑所以振救之策,而引常经以难,恐后为重责。 常人可与守经,未可与权也。 ”[4](P3277)

张敞及时发现凉州所面临的危险,希望朝廷拿出实际的应对方策,而不愿看到朝臣引经据典,空谈误事,明确指出当时不少学者过度引文华而不实的弊端。

随着引文现象的增多,人们对于引文的要求也越来越高,一旦引述不当,就会受到非议。 那么,善于引文和不善于引文的区别体现在哪里呢? 一方面, 好的引文尽量源自儒家经典或出自圣贤之口,刘向、匡衡就是例子。 西汉中后期政坛为儒家思想所浸淫,引文风气也随之日渐隆盛。 人们通过引述儒家经典或圣贤语句,常常能够起到更加夺人耳目的效果。 当然,非儒家经典也并非完全不引,如《老子》《管子》等书,如果有利于国家政治或道德宣教且不与儒家主流观点相悖者, 则可成为引述的对象。 另一方面,善引文者要博学经典,谙熟史记,善接古今,对答迅速,公户满和张敞都是这方面的专家。 其中最关键的是,善引文者必须注意引述的场合,引述情境不同,引述方式和引述对象也要随之恰当。 简单地说,就是要合乎时宜。 《汉书》中载录了许多大臣引文不合时宜的例子:

天子方倚欲以为丞相,会望之子散骑中郎伋上书讼望之前事,事下有司,复奏:“望之前所坐明白,无谮诉者,而教子上书,称引亡辜之《诗》,失大臣体,不敬,请逮捕。 ”(卷七十八《萧望之传》)[4](P3287)

遣谏大夫王骏赐钦玺书曰:“皇帝问淮阳王。 有司奏王,王舅张博数遗王书,非毁政治,谤讪天子,褒举诸侯,称引周、汤,以谄惑王,所言尤恶,悖逆无道。 ”(卷八十《宣元六王传》)[4](P3316)

时丹以左将军与大司马王莽共劾奏 (董)宏:“知皇太后至尊之号,天下一统,而称引亡秦以为比喻,诖误圣朝,非所宜言,大不道。”上新立,谦让,纳用莽、丹言,免宏为庶人。 (卷八十六《师丹传》)[4](P3505)

萧望之的儿子称引亡辜之《诗》,被认定为是“失大臣体,不敬”的行为;张博书信中称引周、汤以谄惑淮阳王,被认为性质“尤恶,悖逆无道”;董宏“知皇太后尊之号,天下一统,而称引亡秦以为比喻”,也被视为“诖误圣朝,非所宜言,大不道”。 上述三人都因引文不合时宜而遭弹劾,可见在时人眼中,引文是一种庄重的行为,切不可随意任性。 善于称引不仅能获得较好的学术声誉,而且会给自己的政治生活带来便利;不善征引者则会受到他人抨击,严重的甚至被削官夺爵,带来牢狱之灾,董宏在后世甚至被视为称引不当的典型。

这时的文章也已逐渐形成了一些约定俗成的引文方式。 一般而言,引文如出自某人,则大多以“XX 曰”或“XX 云”引出;引文如出自某文,则大多以“《XX》曰”或“《XX》云”引出。 另外,还出现了一些比较成形的其他样式,例如以下诏书:

《诗》不云乎:“薄伐猃允,至于太原;出车彭彭,城彼朔方。 ”(汉武帝《益封卫青诏》)

《书》不云乎:“凤皇来仪,庶尹允谐。 ”(汉宣帝《凤皇集甘露降诏》)

《传》不云乎:“吾不与祭,如不祭。 ”(汉元帝《封王禁制书》)

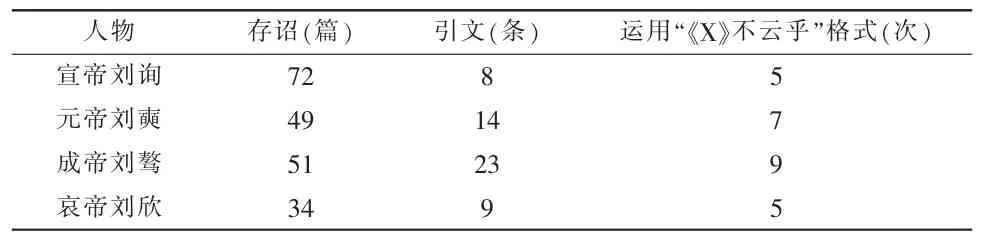

西汉后期几位君王诏书中常以“《X》不云乎”的形式引文(见表1),形成了相对固定的引文格式。

表1

综上所述,西汉中后期逐渐形成了比较清晰的引文规范:一是引文内容须正,最好来自儒家经典或圣贤;二是引文须合乎一定的格式;三是引文必须合乎时宜。 总之,学者不但要勤于引文,还须善于引文。 当然,上述规范并没有明文规定,而是逐步约定俗成。 引文规范的逐步确立,使得西汉中后期的引文现象日渐繁盛。 当然,汉代尊儒政策和考选制度的确立,以及由此带来宗经思潮的兴盛,是引文风气流行的外在根源;当时学者在学术上求博学和重训诂,以及他们信奉的述而不作和尊崇师法等风习,则是推动引文风气流行的直接动因。

三、依经取符:谶纬神学繁盛与引文风气的变异

两汉之际社会思潮的最大变化,就是谶纬神学的兴起,王莽在其中扮演着核心推手的角色。 西汉末年, 政权逐渐落入外戚手中。 王莽为了夺取政权,充分发挥当时流行的天人感应思想,逐渐将儒学发展为谶纬神学。 据《汉书》卷九十七上《王莽传上》, 元始五年十二月,“前辉光谢嚣奏武功长孟通浚井得白石,上圆下方,有丹书著石,文曰:‘告安汉公莽为皇帝。 ’ 符命之起, 自此始矣。 ”[4](P4078—4079)正是借助谣谶符命,王莽成功夺取帝位。 但王莽依傍经典之习于史有征,如《汉书》卷二十四下《食货志下》载:

莽性躁扰,不能无为,每有所兴造,必欲依古得经文。 国师公刘歆言周有泉府之官,收不雠,与欲得,即《易》所谓“理财正辞,禁民为非”者也。 莽乃下诏曰:“夫《周礼》有赊贷,《乐语》有五均,传记各有斡焉。 今开赊贷,张五均,设诸斡者,所以齐众庶,抑并兼也。 ”遂于长安及五都立五均官。[4](P1179)

王莽好大喜功,又沽名钓誉,所以每做事情,总喜欢援引经典来为自己的行为辩护。 《后汉书》卷十三《隗嚣传》载隗嚣告郡国檄文,斥责王莽“诡乱天术,援引史传”。 唐李贤注:“王莽每有灾祸,皆引史传以文饰之。 ”[9](P516)《全汉文》中王莽留存诏奏等文共99 篇,引文33 处,且基本出自儒经。王莽喜欢援引经典的做法,不但契合当时的引文规范,而且有力地推动了引文风气的流行。

东汉前期的数位君王,更将谶纬之风推向了历史的最高潮。 王莽言符,汉光武帝刘秀亦言谶。 据《后汉书》卷一上《光武帝纪上》载:

地皇三年,南阳荒饥,诸家宾客多为小盗。光武避吏新野,因卖谷于宛。 宛人李通等以图谶说光武云:“刘氏复起,李氏为辅。”光武初不敢当,然独念兄伯升素结轻客,必举大事,且王莽败亡已兆,天下方乱,遂与定谋,于是乃市兵弩。[9](P2)

行至鄗,光武先在长安时同舍生彊华自关中奉《赤伏符》,曰“刘秀发兵捕不道,四夷云集龙斗野,四七之际火为主。”群臣因复奏曰:“受命之符,人应为大,万里合信,不议同情,周之白鱼,曷足比焉? 今上无天子,海内淆乱,符瑞之应,昭然著闻,宜答天神,以塞群望。”光武于是命有司设坛场于鄗南千秋亭五成陌。[9](P21)

刘秀获取政权,固然有其武功之力,但符命谶语所发挥的作用同样不容忽视。 刘秀称帝后,进一步宣扬谶纬之学,郑兴、桓谭、尹敏等才俊皆因不肯言谶而受到贬斥,善言谶纬逐渐成为攀龙附凤的必备能力。 与王莽相比,刘秀所留诏书中的引文频率要低许多。 刘秀身处乱世,急需处理各种实际军政要务,所作诏奏但以达意为主,不尚引文,与西汉初期数位君王颇为相似。 然《后汉书·祭祀志上》载建武三十二年(56 年)二月,光武帝至奉高,遣侍御史与兰台令史,将工先上山刻石。 其文曰:

维建武三十有二年二月, 皇帝东巡狩,至于岱宗,柴,望秩于山川,班于群神,遂觐东后。从臣太尉熹、行司徒事特进高密侯禹等。 汉宾二王之后在位。孔子之后褒成侯,序在东后,蕃王十二,咸来助祭。 《河图赤伏符》曰:“刘秀发兵捕不道,四夷云集龙斗野,四七之际火为主。”《河图会昌符》曰:“赤帝九世,巡省得中,治平则封,诚合帝道孔矩,则天文灵出,地祇瑞兴。帝刘之九,会命岱宗,诚善用之,奸伪不萌。 赤汉德兴,九世会昌,巡岱皆当。 天地扶九,崇经之常。 汉大兴之,道在九世之王。 封于泰山,刻石著纪,禅于梁父,退省考五。 ”《河图合古篇》曰:“帝刘之秀,九名之世,帝行德,封刻政。 ”《河图提刘予》曰:“九世之帝,方明圣,持衡拒,九州平,天下予。 ”《雒书甄曜度》曰:“赤三德,昌九世,会修符,合帝际,勉刻封。 ”《孝经钩命决》曰:“予谁行,赤刘用帝,三建孝,九会修,专兹竭行封岱青。 ”《河》《雒》 命后, 经谶所传。……子贡欲去告朔之饩羊,子曰:“赐也,尔爱其羊,我爱其礼。”后有圣人,正失误,刻石记。[9](P3165-3166)

全文700 余字,引文7 处,其中连续征引的《河图赤伏符》《河图会昌符》《河图合古篇》《河图提刘予》《雒书甄曜度》《孝经钩命决》均属纬书,谶纬神学的影响可见一斑。 由此延绵至汉章帝时,国家总体和平,社会上下基本为儒家思想所笼罩,谶纬之学隆盛到了极点。 章帝存留诏书70 篇, 引文38处,基本源自儒经。 如其《改行四分历诏》(文见《后汉书·律历中》)。 该诏全文约 400 字,引文 7 处,其中源自纬书者5 处,谶纬之学的影响显而易见。《后汉书》卷五十九《张衡列传》载:“光武善谶,及显宗、肃宗因祖述焉。 自中兴之后,儒者争学图纬,兼复附以訞言。 ”[9](P1911)此风发展到汉章帝时期,大有愈演愈烈之势。 此时的文人著述时不但引文频率高,对儒家经典的集中度也增强,对纬书的大量引用更是这一时期的引文特色,其中最典型的例子就是《白虎通义》。 据《后汉书》卷七十九《儒林传》:“建初中,大会诸儒于白虎观,考详同异,连月乃罢。 肃宗亲临称制,如石渠故事,顾命史臣,著为通义。 ”[9](P2546)据初步统计,《白虎通义》全书引文 639 处,几乎全部源自儒家经传书籍或孔子及其弟子言论,具体情况如表2。 《白虎通义》征引的文献源,包含了许多谶纬书籍,其中如《援神契》《钩命决》《含文嘉》《乐元语》《元命苞》《孝经谶》《春秋谶》《论语谶》《春秋潜潭巴》《乐稽耀嘉》《春秋瑞应传》《感精符》《谶》《易干凿度》《乾凿度》等。另如班固《汉书》中的多篇“志”书中,同样存在着类似的引文情形。

表2

与西汉后期的引文相比,东汉前期的引文出现以下两点变化:一是引文频率更为密集,引文更集中地源自儒家经典。 边家珍指出:“汉代引用经典之所以能成为更普遍的现象,主要与经学教育在整个教育中占主导地位有关。 ”[10]总体而言,新莽与东汉基本继承了西汉时的考选制度,贤良方正、博士弟子、孝廉茂才及明经等依然是入仕的重要方式,儒家是官方认可的唯一学派,儒学经典自然成为读书人进入仕途的敲门砖。 另外,汉代经师重视师门派系、强调章句之学的学术风气,在两汉之际逐渐达到顶峰, 这些风气同样影响到了当时的引文风气。 二是引文中出现了大量的谶纬内容。 在最高统治者的倡导下,儒学中谶纬之学兴起,此时的经学大多演变成为依托天文历法而专言灾异的、与政治生活密切相关的学说,由此也深刻地影响到时人著述中的引述风气。 至于引文的方式方法,两者并没有形成太大的区别。 由此可见,除了谶纬之风的影响外,引文规范在两汉之际已经基本成型。

四、日渐定型:汉末引文嬗变对文学创作的映射

在特定考选制度的影响下,重视训诂、“述而不作”及尊崇师法等学术思潮贯穿于东汉时期,喜好引文的风气也从未中断。 东汉中后期以来,众多儒学之士依然秉承前代遗训,恪守儒家教规,他们更为强调引用前代遗训的重要性,如汉顺帝期间,名臣胡广就曾上书要求“国有大政,必议之于前训,咨之于故老”[9](P1506)。实际上,在应劭《风俗通》、王符《潜夫论》等著作中,无不存在着大量的引文。 引文现象在东汉君臣诏令奏议类文书中同样众多,桓帝延熹九年(166)荀爽一篇策论(文见《后汉书》卷六十二《荀爽传》),包含有14 条引文;蔡邕《明堂论》(文见严可均《全后汉文》卷八十)引文更达20 余条,所占篇幅超过文章大半,在历代单篇文献中实属罕见。 随着引文现象的日渐普遍,汉末引文功能也日趋多元化。 应劭《风俗通义》以介绍风俗礼仪为主,其中的大量引文旨在说明某项事实,而非证明某种道理。 东汉大儒马融的《尚书·泰誓序》甚至借用引文进行辨伪。 《泰誓序》指出:“《泰誓》后得,案其文似若浅露。 ”[11]马融将《春秋》《国语》《孟子》《荀子》《礼记》等书中对《泰誓》的引文和当时流传的《泰誓》进行比较,发现今书中没有这些引文,由此怀疑今本《泰誓》的真实性,这是汉代学者运用引文考辨书籍真伪的经典例证。

引文现象的普遍,也促使人们对它提出了新的标准和要求。 首先,从当时许多成功的引文事例可以发现,“引经据典”“合符正义”的引文更能为人接受。 如《后汉书》卷六十二《荀爽传》载:“时人多不行妻服,虽在亲忧犹有吊问丧疾者,又私谥其君父及诸名士,(荀)爽皆引据大义,正之经典,虽不悉变,亦颇有改。 ”[9](P2057)《后汉书》卷七十《孔融传》载:“及献帝都许,征融为将作大匠,迁少府。 每朝会访对,融辄引正定议,公卿大夫皆隶名而已。 ”[9](P22674)谢承《后汉书》卷四《杨震传》载“(杨奇入补)侍中,天子所问,引经据义,靡事不对。”[12]上面是3 个非常成功的引文事例,其中荀爽“引据大义,正之经典”,孔融“引正定议”,杨奇“引经据义”,其中的关键词是“经”“正”“义”。 由此不难发现其中的关系,即引述经典之文,自然具有了“义”的性质和“正”的力量,可见“引经据典”“合符正义”已经成为当时引文的重要标准。 又《后汉书》卷三十一《陆康传》载,陆康因灵帝欲铸铜人,而国用不足,陆康上疏谏之,“书奏,内倖因此谮康援引亡国,以譬圣明,大不敬,槛车征诣廷尉”[9](P1113)。 陆康被捕,固然有倖臣栽赃的成份,但他“援引亡国,以譬圣明”,在当时恐怕确实有“不敬”的嫌疑。 陆康的缺失在于,他引文时既没有做到“合乎时宜”,又没有“引经据典”,自然易被小人构陷。

其次, 当时学者对引文明确提出了新的标准。《后汉书》卷四十四《徐防传》载永元十四年(102年)司空徐防疏:

伏见太学试博士弟子,皆以意说,不修家法,私相容隐,开生奸路。每有策试,辄兴诤讼,论议纷错,互相是非。孔子称“述而不作”,又曰“吾犹及史之阙文”, 疾史有所不知而不肯阙也。 今不依章句,妄生穿凿,以遵师为非义,意说为得理,轻侮道术,浸以成俗,诚非诏书实选本意。 改薄从忠,三代常道,专精务本,儒学所先。臣以为博士及甲乙策试,宜从其家章句,开五十难以试之。 解释多者为上第,引文明者为高说;若不依先师,义有相伐,皆正以为非。[9](P1500-1501)

但从上文也可看出,当时社会上确实出现了许多太学博士弟子不修家法、不依章句、妄生传凿而与前代儒学精神相背离的现象。 徐防上疏认为,朝廷选拔人才必须重视经学,评价考生策论的主要标准是“解释多者为上第,引文明者为高说”。 徐防强调引文须“明”,这里的“明”是指引文必须意义清晰,对引文的理解必须源自家学先师,不可随意穿凿,自相矛盾,其实质就是要求引文必须重师法、明训诂。 由此可见,“引文明者为高说”,引文“须依先师,义无相伐”,都是此时学者对引文提出的新的规范和要求。

最后,许多学者针对当时诸多引文不当的现象提出了批评。 随着引文现象的泛滥,引文不当的情况也日益增多。 如何休《公羊传注疏序》:“传《春秋》者非一。……是以讲诵师言至于百万犹有不解,时加酿嘲辞,援引他经失其句读,以无为有,甚可闵笑者,不可胜记也。 ”[1](P2190-2191)何休指责有的学者引文“失其句读,以无为有”,包含错引和编造两种行为, 强调的是引文必须准确无误和真实可信。《后汉书》卷六十四《延笃传》载延笃论曰:“观夫仁孝之辩,纷然异端,互引典文,代取事据,可谓笃论矣。”[9](P2104)延笃指责有的学者“互引典文,代取事据”,是强调引文不能取代事实证据。

后汉出现引文混乱的原因,与当时的政治也有很大关系。 东汉中后期频繁的帝位更替给当时的政坛带来了诸多不稳定因素。 从汉和帝以迄桓、灵,外戚与宦官交替揽权,残酷的政治斗争时有发生,朝廷统治者对儒学的关注日渐减弱。 在多年的实践过程中,谶纬因其屡屡失效而不断受到质疑。东汉后期朝廷上层不再强力维护谶纬及儒学的崇高与神圣,例如汉桓帝就“好音乐,善琴笙。 饰芳林而考濯龙之宫,设华盖以祠浮图、老子”[9](P320),帝王的嗜好波及群下,形成儒学式微的态势,这种变化对于当时的引文之风自然会产生较大冲击。 《后汉书》卷六十下《蔡邕传》载汉灵帝熹平六年(177)蔡邕上封事曰:“陛下即位之初,先涉经术,听政余日,观省篇章,聊以游意,当代博弈,非以教化取士之本。而诸生竞利,作者鼎沸。其高者颇引经训风喻之言;下则连偶俗语,有类俳优;或窃成文,虚冒名氏。 ”[9](P1996)蔡邕在反对鸿都门学时,一方面肯定“引经训风喻之言”为高,即征引经典中具有风喻劝谏的言语是值得肯定的;另一方面又对“或窃成文,虚冒名氏”的引文行为提出严厉批评,首次提出了引文不得剽窃的规范制度。

随着引文规范的不断完整,引文风气对于文学创作的影响在东汉后期得到了充分显现。 《史记》《汉书》《后汉书》中所载的大量诏令奏议及其余汉代诸子书籍多涉政治,这些文章在引述前人言论时基本都合符多年来逐渐形成的引文规范。 相比而言,诗赋类纯文学的创作在引文时又有着自己的特色。 作为汉末文人诗代表的《古诗十九首》,其中就存在着不少引“诗”现象,是故钟嵘《诗品上》认为“其体源出于《国风》”[13]。 黄震云等发现,《古诗十九首》引“诗”的方式更多属化用,并认为“《古诗十九首》创造性的引诗方式为后代诗人作了垂范和启迪,影响深远”。 “从东汉文人诗,到六朝诗,到唐诗,到宋词,再到元曲,引诗成为诗歌创作重要手段”[14]。

辞赋堪称汉代最为重要的文学体裁,其中的引文现象同样不容忽视。 据许结、 王思豪 《汉赋用<诗>的文学传统》:“汉赋采用经义,极为广泛, 其中尤以《诗》、《礼》为重。 ”许文认为,汉赋引“诗”的方式有直引、论诗、乐歌、取义、取辞等多种,其中取义85 次,取辞则多达 260 次[15]。 据许文统计,《全汉赋》用《诗》 440 次, 其中西汉 96 次, 东汉 344 次。这其中汉末张衡赋用《诗》最多,达114 次,蔡邕赋也有26 次,而西汉辞赋大家司马相如仅14 次。 从数量上看,汉末诗赋的引文现象不亚于诏令奏议类政治文献,但因其与政治相对疏远,故在引文方式上具有较大的自由性。 辞赋讲究文句的整饬,且多以传抒情意为胜,故多以化用的方式,常常仅引用个别特定的词语来传递丰富的思想情感,而完整引述前人文句的例子则不多见。 但是,汉末诗赋的征引对象大多源自儒家经典,这与汉代诏令奏议及诸子文章却是一样的。 需要注意的是,汉代辞赋以达意为主,在引述时不用全文引出,仅需借用个别字词,即可将前人文句中的内涵全盘化用,堪称汉代引文出现的最大新变。 这种引用方式堪称后世用典之滥觞,开启了以简短词语传达丰富内涵的又一模式,对后世中国诗文创作的影响尤为深远。

五、结 语

在400 余年的两汉历程中,引文风习有过传承,也有过变异,但总与当时的政治变迁和社会变革密切相关。 武帝以来的崇儒政策及伴随而来的考选制度变革,以及两汉之际的谶纬之风,对于汉代引文风气嬗变的影响最为直接。 汉末谶纬没落连及儒学式微,但引文规范却日趋定型。总体而言,汉代学术界在倡导多引文的同时,形成了诸多规范和要求:引文来源要本乎经典;引文内容须合乎正义;引文形式要合符规矩;引文方式要合符时宜;引文功能须能讽谏劝喻;引文语句要准确无误、真实可信;引文明者为高说;引文须依先师,义无相伐;引文不得剽窃。 两汉引文风习深刻影响到后世的社会生活,如汉魏之际何彦英就曾“援引图、谶,劝先主即尊号”[16],诸葛亮则在《出师表》中特别告诫后主不要“引喻失义”。 汉代引文风习对后世文学创作的影响更为突出: 中国说理文早在先秦即已成熟,并逐渐形成了以理说理、以事喻理、引文证理3 种主要说理方式。 汉代诏令奏议及诸子文章大多引文证理,刘勰《文心雕龙·事类篇》所谓“事类者,盖文章之外,据事以类义,援古以证今者也”[8](P614),说的就是这种情形。 刘跃进先生《中国古典文学研究四十年》指出,“中华文学是一个建立在大中华文学史观基础上的相对独立的学科体系、学术体系和话语体系, 既是现实的实践问题, 也是深邃的理论问题”[17]。 引文作为中华文学话语体系中一种特殊的著述方式,同样是实践与理论相结合的产物。总之,发源于先秦而成熟于汉代的引文规范,极大程度地影响了后世的文章写作。 这种引文风习绵延至今,逐渐成为中华民族论证说理和传情达意的常用方式。