《广舆记》与卫匡国《中国新图志》城址经纬度推定过程研究

2021-04-09林宏

林 宏

(上海师范大学人文学院历史学系,上海 200234)

一、 引 言

明清鼎革之际,耶稣会士卫匡国(Martino Martini)于1643年从澳门北上,此后8年间涉足广东、江西、浙江、南直隶、山东、北直隶、福建7直省(因卫匡国制图依据明代资料,故本文中均用明代政区表述),1651年返回欧洲。1655年,他与著名制图商约翰·布劳(Joan Bleau)合作的《中国新图志》(NovusAtlasSinensis,下文简称《新图志》)在阿姆斯特丹刊行,这是近代首部正式出版的西文中国分省地图集。此书风靡欧洲,成为之后80余年间欧洲制图业绘制中国的典范模板,是中西地图交流史研究的最重要文献之一。

《新图志》的主体内容包括1幅总图、15幅分省图以及1幅日本-朝鲜地图,171页拉丁文地理图说,并附有一份包含1 750余条目的中国聚落经纬度表。研究《新图志》,最核心问题是卫匡国设定各地经纬度的方法。19世纪以来,中外学者纷纷做出推测,因笔者对《新图志》的研究史另有详述(1)林宏: 《卫匡国〈中国新图志〉的绘制方法——基于梵蒂冈藏卫匡国批注本〈广舆记〉之〈广东省图〉的研究》,戴龙基、杨迅凌主编: 《全球地图中的澳门·第二卷》,社会科学文献出版社2017年版;林宏: 《卫匡国〈中国新图志〉制图方法研究》,上海交通大学博士后出站报告,2018年,第1—26页。,此处仅列出前人研究中的两方面不足: 一方面,部分观点误以为卫匡国本人做过大量经纬度实测,夸大了实测在制图过程的作用(2)方豪: 《中国天主教史人物传》,宗教文化出版社2007年版,第307页;高泳源: 《卫匡国(马尔蒂尼)的〈中国新图志〉》,《自然科学史研究》1982年第4期。;另一方面,有些学者虽指出卫匡国是在少量实测数据基础上,主要依据中国地图推算出了大量地点的经纬度,但未指明或误指了卫匡国所据中文资料,故仍无法确切解读制图方法。如海野一隆曾概略地设想过卫匡国的制图过程: 以卫匡国本人及其他耶稣会士实测经纬度数据为基准,参考《广舆图》原有的计里画方网格推测各地经纬度数,对中文原图作出修正(3)F. von Richthofen, China. Ergebnisse Eigener Reisen und Darauf Gegründeter Studien, Volume 1, Berlin, 1877, p.676. 海野一隆: 《ヨーロッパにおける広輿図》,《地図文化史上の広輿図》,東洋文庫2010年版,第330—336頁。,但是《广舆图》其实并非卫匡国制图时所本,卫匡国也未曾借助于计里画方网格。

前人未知或未深入利用现藏于梵蒂冈图书馆(Vatican Apostolic Library)、添加了卫匡国亲笔批注的晚明凝香阁刻《广舆记》工作本,应是造成上述误判的原因。(4)《广舆记》工作本高清图像见于梵蒂冈图书馆网站,Vatican Library[2020-08-04],http://digi.vatilib.it/view/MSS-Barb.or.135。《广舆记》最初在1600年由陆应阳编撰,主要内容删改自《大明一统志》,初版无图。凝香阁刻本由阎子仪改编,补入16幅地图,出版时间在17世纪前期,不晚于1626年。(5)对凝香阁刻本年代的分析,参见海野一隆: 《ヨーロッパにおける広輿図》,《地図文化史上の広輿図》,第194—195頁。“工作本”长期隐于教会藏书机构中。(6)按: 据梵蒂冈图书馆中文文献部主任余东博士2016年7月22日致笔者的电子邮件,这部凝香阁版《广舆记》原属巴贝里尼图书馆(Biblioteca Barberiana)的收藏,在1902年巴贝里尼图书馆的收藏被整体并入梵蒂冈图书馆。虽然19世纪的费赖之(Louis Pfister)等教会史家曾参考源自17世纪教内亲见者的记载,指出卫匡国参考过《广舆记》(7)[法] 费赖之著,冯承钧译: 《在华耶稣会士列传及书目》,中华书局1995年版,第265页。,但费赖之等人并未见读工作本。伯希和(Paul Pelliot)1922年在为梵蒂冈图书馆藏中文文献编目时曾著录此工作本,但未做具体研究。与此同时,19世纪以来不少中外学者从对《新图志》部分内容的分析出发得出多种猜测,认为卫匡国曾主要参考了《广舆图》或其他中文图志。

直至20世纪末,以白佐良(Giuliano Bertuccioli)为首的意大利学者在编撰《新图志》意大利文译本时才开始利用梵蒂冈藏工作本,但仅比对了《新图志》拉丁文图说与《广舆记》工作本的文字部分,未涉及地图研究。(8)Martino Martini, Nous Atlas Sinensis, Opera Omina, Volume III, edizione diretta da Franco Demarchi, a cura di Giuliano Bertuccioli, Trento: Universita Degli Studi di Trento, 2002.2015年起,笔者在中外学界率先较充分利用此工作本地图撰成系列研究,此处简要概述与本文相关的结论。

笔者确证卫匡国制作《新图志》地图的最主要中文资料正是梵蒂冈藏凝香阁本《广舆记》,而非《广舆图》或其他图志。梵蒂冈藏本地图、正文上有大量各类卫匡国亲笔注记,同《新图志》的制作密切相关。笔者使用制图软件将《广舆记》工作本、《新图志》成图中的分省地图进行数字化,分图层转摹图上各类点、线、注记,回译《新图志》地图拉丁文聚落名,以便展开分要素解析。又进一步提取工作本与成图各分省图上的聚落方位信息,将之同《新图志》经纬度表中所载数据、明代聚落实际经纬度做通盘比对,建立全覆盖的地名数据库,使深入进行定性、定量研究获得可靠基础。笔者指出,欧人海路来华后百余年间所积累的经纬度实测数据非常有限,卫匡国的纬度推算是以本人极个别实测值、前人少量纬度实测值或推算值为基础的,他从未做过中国经度实测,主要依据当时欧洲主流制图家旧图示设定中国总体经度方位。(9)林宏: 《卫匡国〈中国新图志〉的绘制方法——基于梵蒂冈藏卫匡国批注本〈广舆记〉之〈广东省图〉的研究》,戴龙基、杨迅凌主编: 《全球地图中的澳门·第二卷》,第347—397页;林宏: 《卫匡国〈中国新图志〉制图方法研究》,第86—101页。按: 地名数据库中明代聚落实际纬度值依据中国历史地理信息系统(CHGIS)取值。

本文具体解读卫匡国在《广舆记》工作本的分省地图留下的笔迹,尝试重构卫匡国推定中国城址经纬度的具体方法与过程,揭示出卫匡国究竟是如何利用少量控制点数值获取其余巨量城址经纬度数值的。

二、 工作本“经纬度参照网”、经纬度表、

成图定点间的总体关系

1. 现存工作本中缺失北直隶分图

凝香阁本《广舆记》装订为8册,共计地图16幅,包括总图1幅、直省分图15幅,现存梵蒂冈工作本中北直隶分图遗失。现存地图均以活页形式分散夹在各册内,除贵州分图左下方约五分之一图幅缺失外,其他各图主体内容均未受损。

2. 卫匡国添绘“经纬度参照网”

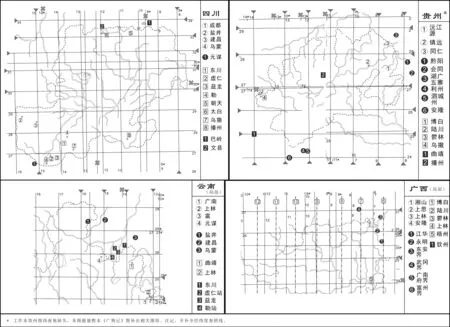

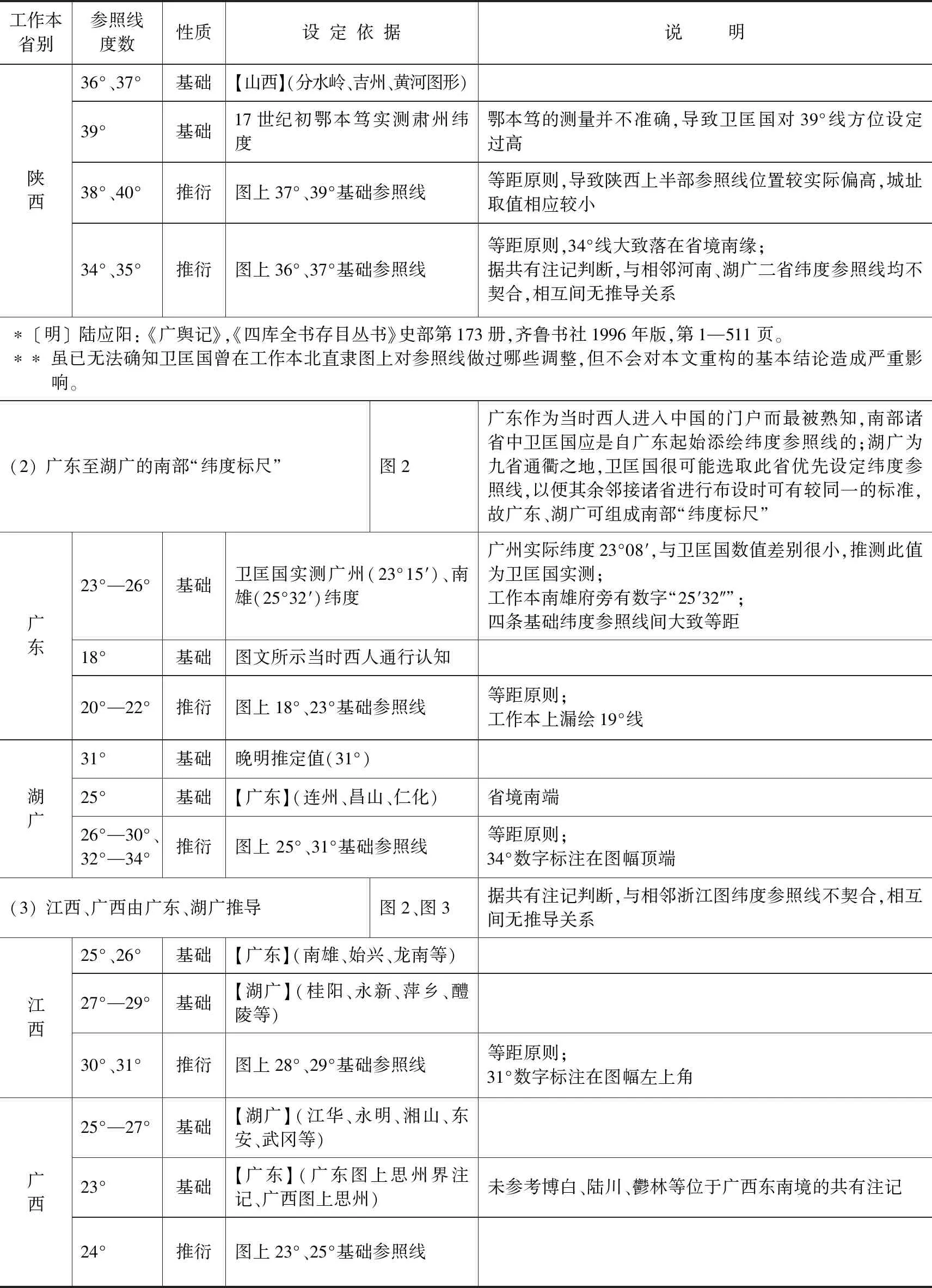

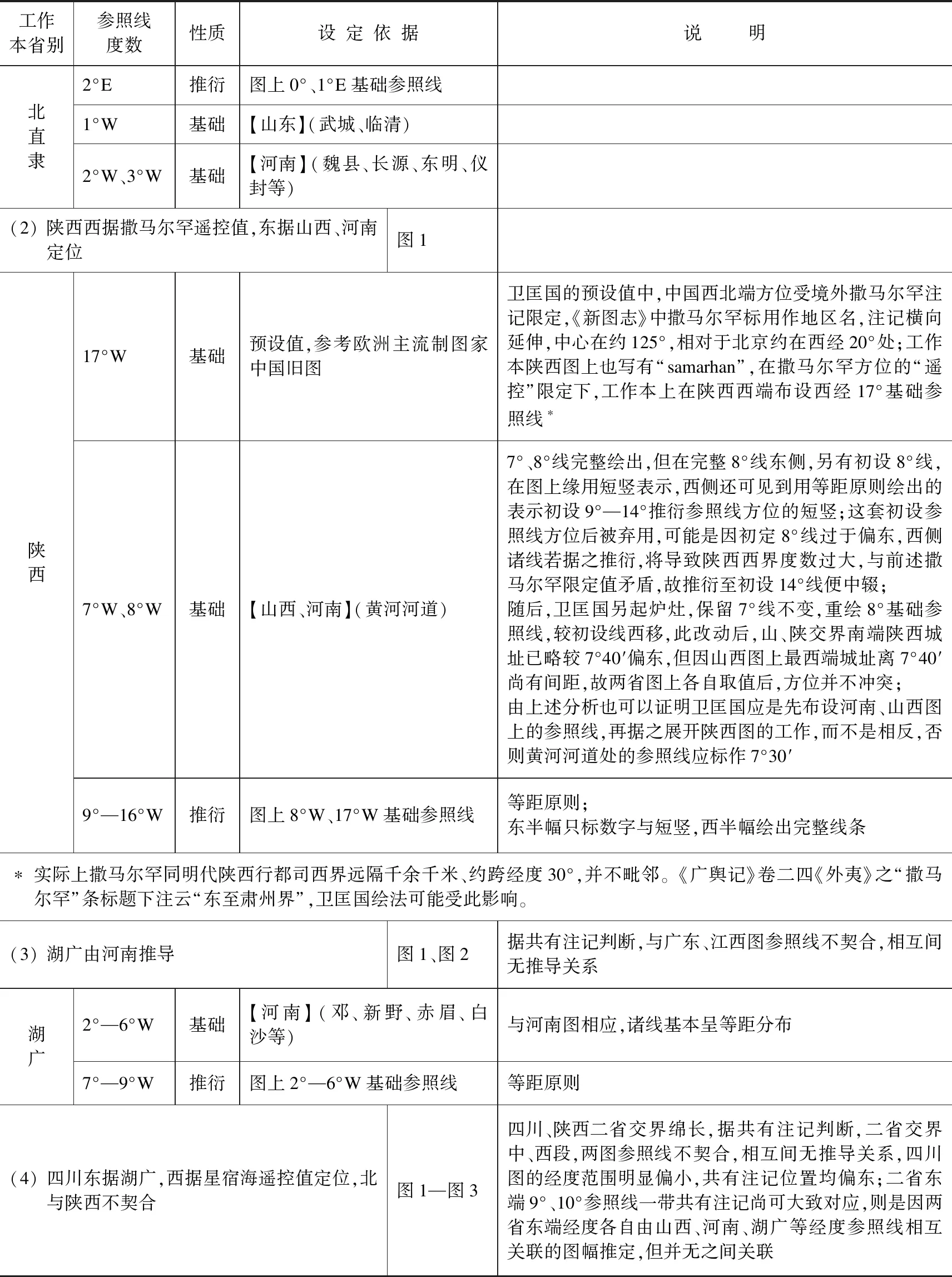

凝香阁工作本的全国总图《总地舆图》上,卫匡国留下的笔迹极少,可见此图在制图过程中无甚作用。相反,现存14幅分图上留下大量笔迹,其中尤其值得注意的是“经纬度参照网”。图1—图3即分别展现了卫匡国在《广舆记》工作本北方诸省、东南诸省、西南诸省设定的经纬度参照线情况。

凝香阁本《广舆记》地图得自对《广舆图》的粗率仿绘,略去了《广舆图》原有的“计里画方”网格。在工作本上可见到卫匡国添绘的纵、横平行直线,这并非对中式制图法的模仿,而恰为其制图过程中的极重要一环。中文舆图本无经纬度概念,卫匡国添绘这套“经纬度参照网”,以之为工具,从工作本分省图中提取城市等地物位置数据,再将地物逐一布设至西式经纬网中。

以江西省为例图解(图4)。笔者对工作本、《新图志》江西图进行线描,图4a中的横线即为“纬度参照线”,表示自北纬25°—31°的纬线方位,纵线即为“经度参照线”,表示自西经4°至东经3°的经线方位(零度经线经过北京),参照线均呈水平、垂直向。(10)按: 图4a右半幅参照线略有倾斜,是因卫匡国将工作本中原印在两张书页上的左右半图分别剪下后黏贴至衬纸上以拼合成完整分省图“活页”时疏忽造成的。还可见被弃用的参照线(图4a中以虚线表示的30°纬度参照线)等修改痕迹。相比多数其他各省图,江西图的“经纬度参照网”添绘甚为明晰,卫匡国的反复考虑、不断修改展现在工作本图上各类手迹中,生动说明此制图步骤的复杂性与不确定性。图4b中的网格为《新图志》原图所绘、符合布劳家族标准的西式经纬网(图4b中按照投影补出经线线条)。比对a、b两图,城址方位在两图网格中的方位相当,可说明“经纬度参照网”的功用。(11)林宏: 《卫匡国〈中国新图志〉的绘制方法——基于梵蒂冈藏卫匡国批注本〈广舆记〉之〈广东省图〉的研究》,戴龙基、杨迅凌主编: 《全球地图中的澳门·第二卷》,第347—397页。

图1 卫匡国在《广舆记》工作本北方诸省设定经纬度参照线分析图

图2 卫匡国在《广舆记》工作本东南诸省设定经纬度参照线分析图

图3 卫匡国在《广舆记》工作本西南诸省设定经纬度参照线分析图

图4 《广舆记》工作本经纬度参照网与《新图志》经纬网对照,江西省资料来源: 《新图志》图像得自瑞士中国商会2004年重印本,感谢汪前进教授惠赐扫描件。

3. 特别注出的非整数经纬度数字

工作本经纬度参照网边所标绝大多数数字为整数,现存图稿中还可见7处纬度、4处经度的非整数数字标注,透露了卫匡国制图方法的重要信息,值得特别关注。非整数的7处纬度为: 广东图南雄府边的25°32′,浙江图衢州府边的28°48′,浙江图与省界北缘相切的纬度参照线边的31°34′,山东图郯城县东南的35°10′,图幅北缘纬度参照线边的38°45′,南直隶图霍丘县西北的33°40′,以及河南图北缘纬度参照线边的37°40′。4处经度为: 广东图香山县东南海中拉丁文注记旁的2°40′,山西图、河南图各一条参照线边的7°40′,贵州图乌撒卫边的13°27′。其中两处纬度源自卫匡国本人实测,其余则是推定各省经纬度范围时的辅助性记数,下文将具体逐一分析 。

4. 卫匡国参考《广舆记》正文与“人迹图”补改工作本分省图的聚落

在制图之始,卫匡国曾耗费精力,参考《广舆记》正文的政区记载及另一种中文读史地图“人迹图”对工作本上的聚落做出大量补订。原因有二: 一是梵蒂冈藏工作本地图在摹绘《广舆图》时绘制不精,且印制粗糙,导致聚落注记、符号多有缺漏和错乱;二是用以补订的两种资料包含一些《广舆图》原图中也未登载的聚落信息。笔者曾以广东省为例探讨过卫匡国依据《广舆记》正文在工作本上补订政区的工作(12)林宏: 《卫匡国〈中国新图志〉的绘制方法——基于梵蒂冈藏卫匡国批注本〈广舆记〉之〈广东省图〉的研究》,戴龙基、杨迅凌主编: 《全球地图中的澳门·第二卷》,第347—397页。,康言(Mario Cams)注意到“人迹图”与《新图志》正文中户口、道里数字的相关性(13)Mario Cams, De Novus Atlas Sinensis van Martini en Blaeu en zijn Chinese bronnen, Caert Thresoor, 2019,Volume 38, Issue 4.,笔者进而分析了卫匡国在工作本各分省图上补订聚落时对《广舆记》正文及“人迹图”的利用方法(14)林宏: 《晚明清初中西地图交流史专题研究》,上海师范大学博士后出站报告,2020年,第6—54页。据笔者研究,卫匡国使用的“人迹图”已佚失,同曹君义在1644年出版的《天下九边分野人迹路程全图》近似,仅略有差异,故笔者称之为“人迹图”。。下文中所论工作本地图所绘聚落均指其经卫匡国补改后的状态。

5. 工作本经纬度参照线缺漏时,可据《新图志》经纬度表数据补出实际使用的参照线

卫匡国制作《新图志》经纬度表,主要依据工作本上城址在经纬度参照网中的方位获取数据,多数情况下,二者数值相符,但部分分省图上未完整绘出所有参照线。有时图幅边缘有短线段,附有经纬度数字,将短线段用直线连接,若据补出线条取值可得与经纬度表中相符的城址数据,可证明这些短线在取值时被使用,如陕西图上的北纬34°、35°、38°、39°等纬度参照线及西经9°—12°经度参照线(图1)。但有时工作本上甚至找不到与经纬度表相符的短线段,则可据经纬度表数据反推出卫匡国实际取值时使用的参照线方位,如山西图的西经5°、6°、7°三线(图1)。

6. 经纬度表中数据相较于工作本参照网中定点方位的局部改动

依据笔者制作的地名数据库,具体比较工作本与经纬度表,可知表中数据与工作本参照网中的读数并不完全一致,各省改动幅度不同,有的改动极少,如云南、江西各仅有4处微调,但有些省份做出较多改动。笔者在绘图软件中以先期制作的工作本分省线描图为底本,在经纬度表数值不同的点上增绘箭头,指向表中更改后的方位,制成系列“经纬度表与工作本定点差异更动图”。

图5 经纬度表与工作本定点差异更动图,广东

作出较多改动的省份又可分为两类,其中第一类为仅发生局部改动者。如图5所示,广东省发生局部改动: 东端诸城主要向南或向东南移动,西端及海南岛诸城主要向西移动。此外,湖广省南半部城址均向东侧移动。

7. 少数省份在实际取值时对工作本所绘参照线做整体性改动

图6 经纬度表与工作本定点差异更动图,山东

经纬度表中发生较多改动的省份中,第二类为整体性改动。工作本上虽完整绘出参照网,但在卫匡国实际取值时其实另有所本,经纬度表中位于某些经度或纬度范围内的城址数值整体性地呈现明显差异。如图6所示,山东省的经纬度表与工作本定点差异更动便是这种改动,图中所有城市经度值均偏西,除省境西端一带外,愈往东差值愈大,呈梯度式增长。可知卫匡国并未直接采用工作本绘出的经度参照线,除0°参照线与工作本原绘一致外,实际运用了比原绘诸线要总体偏东的另一套经度参照线(包括西经1°、2°线),并将省境横跨经度范围减小约1°(图1)。

另一显例为广西,经纬度表数据普遍较工作本读数偏东,且全省差值相仿,约30′,可知实际采用的经度参照线应较工作本原图做幅度均匀的整体西移(图3)。福建仅南半部定点整体出现经纬度表数值小于工作本原绘纬度参照线读数的情况,可知实际取值时是将南半部纬度参照线(24°、25°、26°)向上平移了,而北半部未改(图2)。

8. 《中国新图志》成图定点相对于经纬度表数据的少量变化

依据地名数据库,《新图志》成图布点并非完全与经纬度表相符。各省情况不一,浙江完全据经纬度表数据布点,多数省份中仅有个位数调整,而广东有14城、河南有23城变化。不过,改动总数不足全体城址的5%。部分改动是由因经纬度表、成图制作过程中数字误读等疏误造成,部分则是卫匡国有意为之。

三、 卫匡国在工作本分省图上推定经纬度的过程重构

1. 重构的基本方法

本节尝试重构卫匡国在工作本分省图上添加参照线的过程,亦即设定各省经纬度范围的基本过程。因卫匡国未留下任何关于制图方法的明确记述,所以主要依据工作本注记、结合经纬度表数值作出解读。制图之始,卫匡国仅采用个别经纬度实测值、推定值或控制值,远不足以在工作本每幅分图上径直设定经纬度范围,必须按照一定的省别顺序逐步推定。借助逻辑推理,可尝试重构出卫匡国可能采取的工作顺序。最基本方法有二。

(1) 在所有参照线中,识别出各分图中的“基础参照线”,它们有时据控制点数值布设,有时据相邻省份先行设定的参照线方位推导而布设。其余为基于“基础参照线”在各直省内分别推定的“推衍参照线”。(2) 将相邻省份图稿两两比对,观察参照线间的关系,判断是否存在如下情况: 其中一省某些参照线先行布设,另一省某些基础参照线方位则由前省推定。若是,则二邻省参照线相关;若否,则二邻省间无关。经全面比对,研判各省间所有等值参照线的相互关系。判断相关性的方法是: 观察两图上共有的临界地名注记(《广舆记》沿袭《广舆图》,在各分图的省界外标注一些邻省政区、山岳地名)或显要线状地物(如黄河河道、省界轮廓等)与参照线间的位置关系是否对应。至于相关两省间参照线的传导方向,则综合其他信息做具体判定。图7以广东、江西二省为例,展现了卫匡国利用共有注记,将广东图上更早布设的25°、26°两条纬度参照线方位传导到江西图的过程。

图7 经纬度参照线方位省际传导示意图

2. 卫匡国布设各省纬度参照线过程的逻辑推演

《新图志》纬度数值与16世纪西人东来后百余年间图、文所载中国纬度数值主要关系如下(15)林宏: 《卫匡国〈中国新图志〉制图方法研究》,第102—128页。:

(1) 利玛窦(Matteo Ricci)实测京粤水路沿线十余城纬度,卫匡国约半世纪后也涉足这些城市,但经纬度表数值总体远不及利玛窦准确,可推测他对经行之地并未沿途全面实测。(2) 晚明实测纬度数据总数很少。17世纪初起,文献中留下几套在华耶稣会士测算的15省城纬度值,但其中仅北京、南京、南昌、广州4城为实测值,其余11城均为推定值(下文简称“晚明推定值”)。将卫匡国数据与之比较,可知北京、广州得自卫匡国实测(同前人近似),济南(37°)、武昌(31°)借用晚明推定值,其余11处省城数值则得自卫匡国本人独立推算(非实测)。卫匡国所定肃州卫纬度很可能参考源自半个世纪前耶稣会士鄂本笃(Bento de Goes)书信中的数值。卫匡国未参考欧洲航海者所记东南沿海实测值,亦未参考晚明改历期间的零星实测值。(3) 海南岛南缘(18°)方位与此前数十年间许多西人图、文相符,得自西人实测,卫匡国沿用。由此可知,卫匡国制图时的既有纬度数据基础相当薄弱。

本节将分析卫匡国是怎样在此基础上主要经由工作本上纬度参照线的布设求得大量纬度数据的,尝试还原其具体过程。需要说明,限于存世资料不足,本文对卫匡国制图方法的重构只是一种逻辑自洽的推论方案,笔者谨将繁冗推理步骤尽数罗列,以供方家核验驳正。先以北方三直省的布设为例。

以北直隶作为北方省份纬度参照线的布设起点是较合乎逻辑的选择(图1)。将北京定在北纬40°左右是耶稣会士的共识,卫匡国在《新图志》图说中自称多次实测,“精确地说是北纬39°59′”(16)Martino Martini, Novus Atlas Sinensis. Amsterdam: Blaeu,1655,p.3.,经纬度表中取40°,已佚北直隶图上,40°参照线应是一条基础参照线。另一条基础参照线应是37°线,是由山东图传导来的,卫匡国依据晚明推定值,将济南府纬度预设为北纬37°(经纬度表中极少整数值,需特别注意)。工作本北直隶、山东图有共有地名武城、临清,山东图上二城位于济南西北,据之,卫匡国在北直隶图上添绘37°线。随后布设4条推衍参照线: 将37°、40°两线间平均分配,绘出38°、39°线,再以相同间距绘出36°线,符合卫匡国布设推衍参照线时经常采用“等距原则”,此线恰好落在图幅南端黄河处。最北侧的41°线可能是为了将北直隶北缘包纳进来而放置较远,与40°间距较大。

山西图有两条基础参照线: 36°、40°,据蔚州注记与黄河河道定位,由北直隶图传导而来。两线之间以等距原则绘出37°、38°、39°推衍参照线。

陕西图中部36°、37°基础参照线由山西图传导而来,据分水岭、吉州注记及黄河河道定位。北部的39°应是另一条基础参照线。利玛窦依据由印度经西域进入嘉峪关的鄂本笃1605年寄到北京的书信所记实测值,计算后得知肃州卫“比北京至少低一度”(17)利玛窦著,文铮译: 《利玛窦书信集》,商务印书馆2018年版,第310页。,卫匡国半个世纪后对陕西西北纬度的认知应可溯源至鄂本笃的信息,工作本上将39°线绘在较肃州略偏高处,经纬度表中在38°48′,实际此城在39°45′,可知鄂本笃的测量并不确切,造成卫匡国设定的39°线位置过高。随后卫匡国以37°、39°线为基准,用等距原则绘制38°、40°衍生参照线,由此使陕西图上半部诸参照线位置均相对较高,致使相应城址取值较小。

陕西图南部34°、35°线为推衍参照线,是据36°、37°线,用等距原则绘制的,34°线大致落在省境南缘。陕南连接河南、湖广,但纬度参照线同二省均不契合,相互间无推导关系: 与河南图相比,35°线过低(据洛南注记),与湖广图相比,34°线过低(据金州注记)。

为更清晰、简明地展现笔者对卫匡国在工作本大部分直省图上布设纬度参照线过程的逻辑推演结果,制成表1。因福建、南直隶图情况较为复杂,表后单独做文字分析。其中,表1的第(1)部分与上文中对北方三直省推演结果的文字表述相对应,可互相参看。“设定依据”一列中,若某省基础参照线方位从邻省推导而来,采用“【来源省份】(共有注记、线状图形等具体依据)”的格式表述。若相邻两省的参照线间无推导关系,则在“说明”中备注。

表1 卫匡国布设部分直省纬度参照线过程逻辑推演简表

续表

续表

续表

福建、南直隶图的纬度参照线布设过程较复杂。现存工作本福建图上纬度参照线的绘制方位与经纬度表数据多有不合,是因卫匡国在取值时对参照线方位作出了更动,其动机可能是对先期设定的江西、广东二图参照线间存在的矛盾进行调和(图2)。此外,工作本福建图上绘出的纬度参照线及写有纬度数字的短线很多,且反复删改,需做仔细分析。笔者的推演结果如下。

一些笔迹是卫匡国较早添加的,可归属为方案A。卫匡国先依据福建、江西两图分水岭、仙霞岭、光泽、建宁、广昌、宁都等共有注记布设了27°、28°两条基础参照线(从江西图传导),其中27°线应指建宁府下方那一条。在中部大田县下方又绘26°推衍参照线,运用等距原则,参照27°、28°线布设,图幅右下标作25°的短横、底端有两处标作24°的短横,是用相同方法接续布设的推衍参照线。

另一些笔迹添加较晚,可归属为方案B。在与福州城相当的方位,左右各有标作26°的短横,晚明推定值中福州府恰为26°,可知卫匡国一度又想将之作为福建图的控制点数值。下方另有25°标注(短线)及24°线条,可能是据27°基础参照线与福州26°线用等距原则布设的推演参照线。

然而,无论福建图上采用A、B哪种方案取值,均会与江西图中南部参照线产生显著矛盾: 如工作本江西图上会昌约在25°30,福建汀州约在25°25′,而福建图上的汀州在25°55′(方案A)或25°50′(方案B),江西会昌在25°58′(方案A)或25°55′(方案B),差异皆达半度左右,因此卫匡国需将福建图南部参照线做整体上移才能减少差值。同时,福建南端西临广东,工作本福建图标有邻省潮州、程乡注记,根据广东图上更早设置的参照线,潮州在24°线略南,程乡则在24°线略北,因此卫匡国又不能将福建参照线北调过多,以免造成同广东图间的显著错位。很可能是出于调和的目的,卫匡国实际取值时将24°、25°、26°纬度基础参照线较方案B小幅上移,不过依据改动后的参照线,汀州、会昌的纬度值仍较江西图上偏大。

工作本南直隶图上所绘部分纬度参照线亦同经纬度表数据不合,因为卫匡国取值时也依据邻省做出复杂调合(图1、图2)。首先分析工作本南直隶图上绘出的参照线之布设过程。先在图幅底端布设29°基础参照线,由浙江图推导,依据婺源、遂安等共有注记。再绘经过南京城的32°基础参照线,南京实际纬度为32°03′,卫匡国到过南京,此线可能据实测值添绘,也可能受前述省城取整数值的偏好影响。(18)《新图志》图说中卫匡国记南京纬度为32°15′,未在制图中应用,参见: Martino Martini,Novus Atlas Sinensis, 1655, p.97。随后,采用等距原则布设30°、31°、33°—35°推衍参照线。可是问题随即出现,这些参照线与周边山东、河南、湖广、江西图均不契合,如南直隶图北缘山东金乡、鱼台注记在35°线北侧,而山东图上两县均接近36°。推测南直隶图的纬度参照线可能是较早时布设的,而所依据的浙江图的布设时间甚至可能早于北直隶、广东图。因此,当其他图幅较晚陆续布设时,与浙江、南直隶的矛盾便浮现出来。卫匡国本人在浙江停留最久且使用本人实测纬度最多(2处),最早布设此省情有可原。

面对矛盾,卫匡国在南直隶图上展开补救,利用与河南共有的归德府注记重新布设35°线,作为基础参照线,还将初绘时标作33°的推衍参照线改作34°基础参照线,可能参考河南图上的河道图形。但此改动后,新的34°线就同下方原绘32°线比邻,卫匡国未在两线间狭小空间再新绘一条33°线。这是工作本南直隶图上卫匡国笔迹所呈现的最终状况。

据经纬度表反推,实际取值时卫匡国将南直隶中、南部多数参照线重新定位。或因原图已绘太多线条,未把更改后的实际取值参照线再绘在工作本上。卫匡国保留初绘29°及上述后期由33°改作34°的基础参照线,在其间添加30°—33°线。其中33°线应是参考河南图上固始北侧河道、省界相交方位布设的基础参照线,故在南直隶图相应相交处标有“33′40”,即33°40′。31°线可能参考湖广图上长江河道布设。30°线可能参考与江西图共有的浮梁注记及昌江河道布设。南直隶北半部选取前述后期更改的35°线,舍弃初绘34°、35°线。32°线则为据31°、33°两条基础参照线、用等距原则布设的推衍参照线。依据最终确定的34′、35°线方位,运用等距原则在图幅右上方标写36,表示36°推衍参照线方位。

3. 卫匡国布设各省经度参照线过程的逻辑推演

笔者另文分析卫匡国设置中国总体经度范围的方法(19)林宏: 《卫匡国〈中国新图志〉制图方法研究》,第102—128页。,主要结论如下: (1) 卫匡国未使用部分当代学者研究中所谓磁针偏差测定经度的方法,月食测量是卫匡国在华期间唯一可行的陆地经度实测法。(2) 《新图志》经度值同在华耶稣会士及晚明历局所做少量经度实测值或系列省城推定值全无继承关系。卫匡国本人从未在中国做过任何经度实测,《新图志》中所谓北京月食经度实测一事出于虚构。(3) 《新图志》中同时存在两种零度经线,一经北京,一经福岛(今加那利群岛中部特内里费岛),以福岛零度经线为准比较,可知卫匡国主要借鉴同时代欧陆主流制图家中国图示预设中国总体经度范围(以威廉·布劳中国图为代表),虽然卫匡国的新图示与欧陆旧图有天壤之别,但通过沿用旧图五处经度值,使中国的绝对经度方位(福岛零度经线)与旧图基本相符,笔者推测卫匡国的动机是希望新绘图集可以尽快被欧陆制图家接纳、出版。卫匡国未采用利玛窦(Matteo Ricci)、汤若望(Adam Schall von Bell)等在华传教士确切得多但不符合欧洲旧图绘法的月食实测数据,使得中国绝对经度方位远较实际偏东。

本小节将进一步分析卫匡国推算中国城址经度的具体过程。比对可知,五项旧图经度值中,位于欧洲旧图上约东经151°处的中国东部海岸(向东凸出的宁波府一带浙东岸线与山东半岛前端)、位于约东经141°处的广州城两项经度值是《广舆记》工作本经度参照线整体布设的直接基础。西侧的星宿海(Singsieu L.)、西南的加湖(Kia L.)、西北的撒马尔罕(Samarhan)三处为超出工作本各分省图省境范围的“遥控”点,对西部缘边省份的布设起作用。

欧洲旧图上的五处经度值以福岛经线为零度,卫匡国制图时在工作本上则使用北京经线为零度,因此必须经过数值转换,才能使从欧洲旧图上选取的经度控制点在工作本上发挥作用。又因卫匡国所定北京绝对经度方位(145°,福岛子午线)与旧图上的“C. Samton vel Xuntien al Qinzay”(顺天府,在约148°处)显著不同,所以他并未沿用欧洲旧图上北京同广州城及东端海岸两处控制值间的相对经度方位,而是将北京在前两处间做了重新定位。

对卫匡国的工作场景可做如下推想: 在工作本各分省图上添加经度参照线时,他首先必须确定0°经线所在的北京的位置,亦即需对分处北京东西两侧、经度差为10°的两处控制值进行分配赋值(使两处经度绝对值之和为10°)。

这一首要步骤在工作本上呈现的结果是: 广东图上将西经4°参照线绘在广州城近旁,在浙江图上象山县一带及山东图上威海卫一带均布设东经6°参照线,两线间隔确为10°。随后,三处西部遥控点也参照欧陆旧图上与广州经线间的经度差而分别赋值。在《新图志》成图上,威海卫西移约1°,广州、浙东方位则符合工作本上最初的经度分配。尚可追问,工作本上两处控制值的分配赋值依据为何?

量算可知,卫匡国并未依据《广舆记》总图上北京、广州、东海岸的相对方位进行经度值分配。又因《广舆记》本身略去《广舆图》上的计里画方网格,使卫匡国缺少一项可相对确切地了解各地方位、各省幅员的依据。据现存资料尚无法还原出卫匡国行此步骤的具体办法,有待深究。但也不排除另一种可能性: 在缺乏有效依据的情况下,卫匡国只是较随意地定下北京相对位置,同时分配东、西两项经度控制值,而无具体数学基础。

在上述总计六处经度预设控制值(包括北京)基础上,卫匡国经由省际传导,运用“经度参照线”工具,在工作本上推算各地经度。表2和表3是笔者对卫匡国在工作本大部分直省图上布设经度参照线过程的逻辑推演结果,表格结构、表述方式与表1一致。山东、贵州、广西图单独用文字分析。

表2 卫匡国布设部分直省经度参照线过程逻辑推演简表(之一)

山东图较特殊,工作本图上绘有西经2°至东经6°的经度参照线(西经2°仅标数字),但这些参照线大多未用于实际取值,故需做专门论述(图1、图2)。北直隶图上0°参照线经过顺天府,依据吴桥等共有地名定位,山东图上首先绘制0°基础参照线。随后在工作本上绘出东经6°基础参照线,经过半岛尽头威海卫处,其依据是前述参考欧洲旧图的预设值。工作本上所绘其余参照线应是推衍参照线,用等距原则布设。然而据经纬度表,卫匡国实际取值时几乎采用全新参照线方位,除0°经线大致维持原位外,诸线整体向东偏移,其中最东一条同样经过威海卫旁,但变作东经5°,使山东半岛图形横向压缩,前端内收。

山东图上参照线的移动可能是出于同南直隶图调和的目的。工作本所绘诸线同南直隶图均不契合。至卫匡国实际取值时,据峄、郯城、赣榆等共有注记,东经1°、2°、3°线应是由南直隶推导的经度基础参照线。东经4°、5°线则是用等距原则布设的推衍参照线,虽与南直隶图对应参照线隔海,但因两省东经1°—5°线均为等距,故方位也大体一致。但是山东图上的0°参照线方位维持不变,仍与南直隶图不契合,山东图0°线经过鱼台、丰县及南直隶砀山县(20)丰县属南直隶,工作本山东图误绘作山东属县。,但各城在南直隶图中却位于西经0°40′一线。应是因为山东图的0°线传导自北直隶图的预设方位,故无法改动。因此卫匡国在工作本上布设经度参照线的步骤中,0°经线方位在南、北省份中并不一致。此外,虽然实际取值时也移动了山东图的西经1°、2°线,但移动后的两线仍与南直隶图不契合。

表3 卫匡国布设部分直省经度参照线过程逻辑推演简表(之二)

续表

续表

类似山东,贵州、广西二图的经度参照线也经历了初设、调和的复杂过程,特专述如下,可作为卫匡国布设参照线工作之复杂性的绝佳案例(图2、图3)。贵州图东部西经8°、9°线应是自湖广图推导的基础参照线,基于西北—东南倾斜的省界图形。晚明贵州、四川省界大幅变动。明廷平定土司杨应龙叛乱后,于万历二十八年(1600)革除原属四川的播州宣慰司,次年分设遵义、平越二府,前者属四川,后者属贵州,此段省界北移。(21)周振鹤主编,郭红、靳润成著: 《中国行政区划通史·明代卷》,复旦大学出版社2007年版,第221—222、507—508页。凝香阁本《广舆记》之图沿袭嘉靖《广舆图》,断限约在嘉靖中叶,远早于万历政区之变动,故四川图上绘有完整播州。卫匡国袭之,将分割前的播州之地完整归属四川省。

贵州图的乌撒注记边标写“13′27”(13°27′),但非实测数据(当时耶稣会士未涉足贵州),仅起辅助定位作用,表示依据四川图上已定参照线,乌撒经度应取此值(乌撒地名在两图中重出,是因乌撒军民府属四川布政司,而乌撒卫属贵州都司,二者治于一地,恰供卫匡国用作经度定位依据)。贵州图可见标写10—14的短竖(其中12—14各有两对),应即表示卫匡国最初依据乌撒方位、并大致参考与前述西经8°、9°线间距布设的经度基础参照线方位。但除10°外,这套初设经度参照线后被弃用(10°短竖被后添完整参照线覆盖)。

广西图上,绘有西经6°—13°参照线。东部西经6°、7°线是从湖广图推导的基础参照线,共有地名及省界轮廓相符。西部西经13°线是从云南图推导的,《广舆记》沿袭《广舆图》错误,在云南图上将隶属广西的上林长官司重复绘出,应是卫匡国的推导依据。随后用等距原则布设西经8°—12°推衍参照线。

广西图原绘经度参照线未据广东图推导,共有地名方位差别很大,如梧州在广东图上近6°线,广西图在7°线边,钦州在广东图上约7°20′,广西图竟在近10°处。总体上看,广西图原绘经度参照线较广东图偏东,即广西图形在经纬网中位置偏西,且愈往西偏差愈明显,殊不契合。显著差异的主要成因有二: (1) 广西东部由湖广推导,湖广参照线本就较广东偏东;(2) 《广舆记》广东图不准确,西部图形横向占比较实际偏小。

广西图原绘参照线同贵州图初设参照线方位亦不相符,非从贵州推导。贵州图在柳江上游水系(融江、龙江)一带布设8°—10.5°参照线,广西图上此水系位于9.5°—12°间,相差约1.5°。工作本贵州图西南角缺失,参考康熙本《广舆记》图可知利州、泗城州、安隆等共有地名在两图上偏差约1°。贵州、广西两图东部参照线皆从湖广推导,贵州图西界据四川图推导,广西图西界据云南图推导,而云南图东部恰由四川图推导,据之,则贵州、广西初设经度参照线虽无直接推导关系,但位置关系似应较为契合。然而,广西图中、西部参照线布设方位显著偏东,即广西中、西部图形在经纬网中位置偏西,主要成因有二: (1) 广西图上中东部(桂林、柳州间)图形横向占比较实际偏大;(2) 广西图西据云南图上误标的“上林”注记推导西界方位,但云南图此注记较实际大为偏西,导致广西图所定西界经度数字过大。

广西、贵州间界线漫长,使上述二省不契合问题非常显著。卫匡国察觉后,在较晚时对两省图上经度参照线方位均做出调整。工作本贵州图上,可见重新布设的西经11°—14°参照线,均较初设时用短竖表示的对应参照线东偏,因是有意调整,故四线皆可视作经度基础参照线,此外,初绘8°—10°线则保持原位。经过改置,使得贵州中、西部地物在经纬网中的方位向西移动。如前文对纬度参照线的分析,四川、贵州间无推导关系,方位差异显著,四川图上的乌撒在参照网中的读数定为13°27′W,27°12′N,而贵州图上的乌撒在卫匡国调整后的参照网中的读数则为13°50′W,26°35′N,经过后期调整,四川、贵州图上经度参照线间也不再具有推导关系。乌撒地名因《广舆记》原图的重复绘制,经卫匡国对经纬度参照网的布设、调整,最终在《新图志》中错误地化一为二。

广西图上虽未见经度参照线的移动笔迹,但据经纬度表可知卫匡国实际取值时全未采用工作本图上原绘参照线,而是将它们整体向西移动约半度,使广西在经纬网中的方位向东挪移。通过改变经度参照线方位,将黔、桂二省相向挪移后,使经度差异问题得到一定程度的缓解。特别是两省西部一带,参照线改置后已较契合,贵州图上新设13°参照线经过广西安隆注记附近(参照康熙本《广舆记》图),广西实际取值时的13°线也经过安隆注记边。但因贵州东部参照线照旧,而广西图形东移幅度有限,使得贵州东部、广西中东部一带仍难相符,如柳江上游图形方位在两图间便尚有1°差值,这是《新图志》成图中柳江上游河道错乱绘法的重要原因。

四、 制作经纬度表及绘制成图时少量集体式城址移动

经由布设经纬度参考网,卫匡国基本设定各省城址方位。然而,参照网的布设方法本身隐含着造成各省间方位矛盾的可能性: 有时相邻两省参照线分别是以从不同其他邻省推导的方位为基础设定的;有时《广舆记》相邻各省图绘法本就不契合。

在布设参照网的过程中,卫匡国已经注意到一些矛盾并加以调和,如前述设定纬度参照线时的福建、南直隶及设定经度参照线时的山东、广西、贵州诸图之例。但当拼合分省图时,仍有一些省界地带城址方位互相重叠、或两省间留有过大空隙的矛盾无法经由调整参照线方位的办法解决,而需不同程度地移动城址。

少数情况下,卫匡国在工作本上直接改动个别临界城址方位,如依据经纬度参照网,福建汀州府西部位于西经1°线以西,而江西石城县则位于此线以东,二城纬度相仿,致使两省重叠,卫匡国在工作本上将“石城”西移,化解矛盾。

多数情况下则需对城址做集体式移动,甚至其中有时为了填补空隙,移置方位可能越出原图省界外。这种情况下卫匡国未在工作本上直接改动,故只有核验经纬度表数据与工作本取值的差异,方可展现此类变动。此外,如前所述,还有少量城址在《新图志》成图绘制时才发生移动。

前文提及的广东东、西两端城址变动便是显例。工作本广东图的经度参照线很可能是诸省中最先布设的,通过大致估计省境东西向经度跨度而设定,这便导致广东同此后陆续布设、互相传导的周围诸省参照线方位的不契合,卫匡国最初将广东经度跨度设置过小是导致矛盾的主因。据广东图参照线,东端位于西经1°略偏东处,而据福建图参照线,纬度相当的福建西南端位于0°略偏西处,二省间空隙几达1°。因此后期制作经纬度表时,卫匡国将广东潮州府境内的不少城址向东南方迁移,填补空隙。另据广东图参照线,西部省界约在7°50′,廉州、钦州、灵山等城约在6°50′—7°20′间,而广西图上,即使经历前述实际取值时省境整体东移,仍与广东图无法衔接,广西图上的邻省地名廉州、钦州位于9°线两侧。经纬度表中卫匡国移动粤西城址,廉州、钦州、灵山西移幅度达25′—30′,但仍同广西图方位相差1°30′左右。制作《新图志》成图时,卫匡国再次将三城西移,幅度达1°—1°10′,钦州已接近9°线,廉州约在8°25′,灵山在8°15′左右。成图复又在钦州西侧将广东省境西缘线条绘作斜向西南大幅延伸状,使广东西境进一步拓展,且同广西东南缘省界轮廓契合,终于弥补了由于经度参照线最初设置不合理造成的粤、桂间的巨大空隙。

经纬度表中湖广南部城址做出集体性移动,比工作本经度参照线取值偏东约15′—30′,这是由前述广西方位整体东移引发的。工作本广西图经度参照线初设时,东端是从湖广推导的,两省方位本很契合,但实际取值时将广西整体东移,造成鄂桂交界一带城址重叠,迫使湖广南部城址集体性东移。另外,根据工作本参照线,湖广南部与东侧江西南部间本就存在20′以上宽度的空隙(因湖广图经度参照线从河南推导,未参考江西),故湖广城址有足够空间从容东迁,江西城址则无需连带改动。经纬度表中河南北部彰德、卫辉二府地域整体向西移动10′—20′,是因工作本河南、北直隶经度参照线的布设造成部分地域重叠。工作本浙南、闽北纬度参照线的布设也有矛盾。浙江南缘诸城位于27°参照线南侧,福建东北缘在27°一线,相互重叠,是因浙江图纬度参照线独立布设,福建图则基于对广东、江西二图的调和设定。制作经纬度表时,卫匡国依据福建图上闽浙交界东段方位,将浙南诸城集体北移。须特别指出的是,卫匡国所做上述城址移动虽可消弭省际图形间的矛盾,却在总体上损害各省内部城址相对方位的准确性,各省轮廓也因此产生讹变。

五、 小 结

卫匡国《中国新图志》1655年出版后,影响深远,是大航海时代以降最重要的西文中国地图杰作之一。《新图志》在地图史上的最大贡献是卫匡国极其充分地利用了随身带回欧洲的《广舆记》所包含的地理信息,通过高度原创性的方法将中文分省舆图巧妙地转化为符合当时欧洲制图业标准的西式地图集,将中、西地图学融为一体。

尤为可贵的是,卫匡国亲笔批注的《广舆记》工作本总体完整地保留至今,使当今的研究者们有可能经由对工作本上注记的研读、结合适当的逻辑推理,大致重构制图方法与过程,从而更深层次地揭示这部杰作的性质,增进对卫匡国制图之历史场景的理解。梵蒂冈藏工作本不仅对探究早期西文中国地图的演化至关重要,在世界地图史研究的浩瀚资料宝库中也因其格外生动鲜活而熠熠生辉。

经过本文以工作本分省图为核心史料的系统解读,可得出如下基本结论。

(1) 卫匡国制图并非以大量经纬度实测数据为基础。

(2) 制图过程的核心步骤之一是在工作本分省图上添加“经纬度参照网”,以之为工具,为中文原图各点赋予经纬度数值,进而制作经纬度表与西式地图。但工作本上绘出的参照线并非均在后续取值中直接使用,部分实际取值所用参照线则未绘出。

(3) 添加“经纬度参照网”是一项系统工程。卫匡国在各省图上先设定“基础参照线”,再布设“推衍参照线”。各省间经一定的统筹安排依次布设。“基础参照线”部分依据某些地点的实测或控制值布设,部分由前设邻省参照线经《广舆记》原图上“共有地名”或显要线状地物的位置关系传导至后设省份。“推衍参照线”时常依据“等距原则”布设。

(4) 工作本上布设纬度及经度参照线的过程基本互为独立,可分别探讨(图8)。纬度参照线有少量实测值为基础,在总计10个控制点(8个实测值、2个推算值)基础上,卫匡国以北直隶、广东、湖广、浙江4省为主要起点,经由邻省间的递推,完成了各分省图上纬度参照线的总体布设,以参照线为主要依据推算出剩余约占经纬度表中总数99.4%的城址之纬度数值。

(5) 由于当时确切的实测经度值匮乏,且受将地图集尽早在欧陆出版的意愿驱使,卫匡国采取折中办法,借鉴欧陆主流制图家旧图示设定中国总体经度方位,沿用欧陆旧图上广州与东海岸的相对经度差值(10个经度),重新推定北京所在0°经线的相对位置,分配广州、东海岸两处控制点经度值,并在西侧预设三处经度遥控值,在总计6处控制点预设值基础上,经邻省间的复杂递推及必要的后期调整,完成经度参照线的布设,以之为主要依据为全部城址赋以经度数值。

(6) 因可靠实测数据缺乏、前设省份参照线布设不合理、中文分省图自身的图形缺陷等多重原因,卫匡国在分省图上的参照线布设工作常需反复修改,才能左右逢源,故在工作本上留下不少改动参照线方位的痕迹,也有一些改动未展现在工作本上。当参照线布设完成后,仍存留局部的省际方位矛盾,需通过城址位移等后期步骤加以弥合。

卫匡国制图不是建立在大量经纬度实测基础之上的,因此《新图志》的“准确性”(以现代测绘学为标准)其实并未达到此前许多学者所褒扬的高度,尤其是沿用欧陆旧图设定中国总体经度方位的做法更是损害了图上各点在地球上绝对经度值的准确性。但尽管如此,对卫匡国的制图工作仍应致以敬意。在实测数据严重不足的情形下,卫匡国通过独创的方法得以为一千七百余个定点赋以明确的经纬度数值,并将中文分省舆图在西式经纬网体系下拼合起来。因为其总体保留了中文舆图上本就较为确切的城址相对位置,且运用“共有地名”等要件较妥当地排布了各省方位,结合少量较准确的实测纬度值,使全图纬度数值的准确性较西文旧图有飞跃式提升;经度值的推算基础虽远较纬度薄弱,但各城相对于北京子午线经度赋值的准确性仍在同时代西文中国地图中鹤立鸡群。

最后,可再就海野一隆关于卫匡国曾参考《广舆图》计里画方网格推测各地经纬度数的观点加以辨析(22)海野一隆: 《地図文化史上の広輿図》,第330—336頁。。如本文所示,尽管卫匡国采用的控制点非常少,但同《广舆记》各省图形相结合,已足以布设“经纬度参照网”,进行全部城址取值。相反,《广舆图》的计里画方网格实际上会提供另一套自成一体的数据,如果严格地依照计里画方网格量算城址间距,进而换算经纬度差值,势必同控制点数值产生矛盾,两套数据无法兼容。因此计里画方网格对城址取值并非助力,反而是一种干扰项。不过也需指出,《广舆图》分省图的方格数量可为各省相对幅员提供较准确表现,实可为更妥当地设定各省经纬度范围提供参照,可惜卫匡国制图所据《广舆记》已将计里画方网格省略,从《新图志》成图各省幅员与《广舆图》的比较可知卫匡国并未参考后者,这是卫匡国制图的一项缺憾。

图8 卫匡国在《广舆记》工作本上布设经纬度参照线的过程图解