明清西北筑城碑记的形成、特征及历史地理学价值

2021-04-09张萍

张 萍

(1. 首都师范大学历史学院,北京 100089;2. 复旦大学历史地理研究中心,上海 200433)

筑城碑记是各地在城池建筑与修葺过程中所建的功德碑与大事记,大多由地方政府邀请当地名人记事。由于碑记多系亲历者所述,记事翔实、内容可靠、史料价值较大,可谓城池修筑过程中的第一手资料。筑城碑记或摹勒刻石,或以碑刻存世,或撰成文章以文献保存,对研究中国城池发展史、城镇形态以及城镇社会变迁都有极重要的史料价值。

中国自古有修筑城池的习惯,城池是城镇聚落的重要标志。有学者论述:“对中国人的城市观念来说,城墙一直极为重要,以致城市和城墙的传统用词是合一的,‘城’这个汉字既代表城市,又代表城垣。”(1)章生道: 《城治的形态与结构研究》,[美] 施坚雅主编,叶光庭等译: 《中华帝国晚期的城市》,中华书局2000年版,第84页。由于城墙对于城市具有一种保护作用,“在近代的大炮传入之前,中国的城墙几乎是坚不可摧的。城墙的坚固性使通过挖掘或轰击去攻破它的任何尝试都难以奏效”(2)章生道: 《城治的形态与结构研究》,[美] 施坚雅主编,叶光庭等译: 《中华帝国晚期的城市》,第85页。。因此,中国人历来重视地方城镇城墙的修筑。但是,筑城并非易事,需要大量的财力与人力投入,对经济能力较弱的州县来说往往是负担。所以,主持并实施这一繁杂工程是一件功德无量的事情,撰著碑记加以褒扬就成为各州县惯例,进而形成大量的筑城碑记留存于世。

西北地区地处边塞,农牧交错,民族多样,自古就有筑城的历史。这一区域的传统城镇结构复杂,城乡关系具有特殊性,在中国城镇建设史上占有非常重要的地位。由于城池修筑的历史长、数量多,留存于各地的筑城碑记也多于其他地区。目前见诸各地的碑刻立石和地方文献、州县志所记的明清筑城碑记共计259篇,民国时期碑记10篇。考虑到这类史料的完整性,本文将民国时期的碑记亦纳入讨论。这些碑记是研究这一地区城镇变迁史极为宝贵的一手资料。目前,对于这一资料的整理成果尚不多见。本文拟以此为重点探讨西北筑城碑记的形成、历史、统计与史料价值,进而方便学界利用。

一、 明清西北筑城碑记的形成与存佚考实

目前所见西北地区最早的筑城碑记可上溯到唐代《三受降城碑铭》(3)碑文收于〔宋〕姚铉: 《唐文粹》卷五九,《四部丛刊初编》集部第409册,商务印书馆1936年版,第412页。,该碑由吕温撰于唐中宗景龙二年(708),记载了朔方大总管韩国公张仁愿于漠北构筑三大防御体系的历史过程。该碑已佚,碑文收于北宋姚铉所著《唐文粹》之中,以后历代典籍亦有他录,成为今天研究唐代西北边疆历史及军事历史地理的重要历史文献。后代又有北宋庆历二年(1042)的《庆州大顺城记》(4)碑文收于〔宋〕吕祖谦编: 《宋文鉴》卷八一,《四部丛刊初编》集部第417册,第866页。、金大定二十六年(1186)张廷直的《创修县治筑城碑记》(5)碑文收于乾隆《延长县志》卷一《艺文志》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第47册,凤凰出版社2007年版,第165—166页;嘉庆《延安府志》卷七五《碑记》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第44册,第504—505页。。西北地区自古多重视城池修筑。民国秦翰才曾述:“便是一个平常的村镇,也往往建有很好的城垣。原来西北自古是边塞,为防异族的侵入,攻守之具不能不力求完备。”(6)秦翰才: 《左文襄公在西北》,岳麓书社1984年版,第168页。因此,这一地区的筑城碑记数量较多。然唐宋距今已远,碑记保存不易,故留存于世者数量已不多。目前可见大多为明、清、民国时期的碑记。

明代,今河西走廊、宁夏、青海等地广设卫所,因此筑城数量较多,各地筑城多有记录。由于筑城往往与卫民相关,是功德无量的事情,因此大多地方均立碑记事,筑城碑记数量也不少。入清以后,改卫所为府县,各府县修城也成为当地重要的民生工程。但清王朝在此项上投资较明代有所减少,各地往往靠地方官员或自筹经费,或捐廉加修,而后立碑记事,记述此地官清吏廉。因此,州县地方立碑记事逐渐形成制度,碑记立石,文字入志。许多明清筑城碑记被收录到方志之中,并赖之流传至今。但是,从明清官方记载来看,筑城碑与文字记述作为两大资料系统,能够保存至今的仍是少数。很大一部分碑、记还是由于保存方式不当遭到毁佚,数量远超留存下来的碑或记。

明清时期,西北地区各县所立筑城碑一般位于各县城内较显著的位置,城门附近较多。如陕西省神木市所见明清神木县筑城碑二方: 一为明万历三十三年(1605),神木道袁谏建修南关石城,立碑于南城门楼,至清中期尚存;一为乾隆十一年(1746),知县陈天秩再次重修,立碑于北城门楼。(7)道光《神木县志》卷三《建置志上·城池》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第37册,第488页。青海省西宁市有两方筑城碑记,一为明都御史许宗鲁撰文《重修西宁卫记》,一为万历四年(1576)参议张问仁撰《重修西宁卫城记》,两碑原来均立于西宁城。宁夏回族自治区固原市现存由那彦成撰于清嘉庆十六年(1811)的《重修固原城碑记》,原碑立于固原州武庙门前台阶北侧。这些立于州县城内的筑城碑记主要功能为褒扬功绩,立威扬善。城门附近人员往来频繁,观者较众,故立碑较多。然而,城池往往是地方政权的标志,历朝历代每遇社会动荡,攻坚克城就成为夺取政权的目标,城池也就成了最主要的攻击与破坏的对象。筑城碑多树立于各州县城内,往往与城池共存亡,最难保全。因此,在诸多种类的碑石当中,筑城碑又是毁佚最大的一类碑石。

目前,根据调研求证、田野访查、地方档案馆方志馆查阅资料并整理,共访得西北筑城碑记269方(篇)。这是综合各种资料所得,其实各地所撰碑记远不止此。如乾隆时期臧应桐纂修《咸阳县志》记载咸阳历次修城过程,云:“城池,旧志称城昔在杜邮西,明洪武四年县丞孔文郁迁今治,有李炳记。……嘉靖九年,抚军刘天和复修,检计王九思为记。二十六年,抚军谢兰、道台刘志拓东西北三隅四里有奇……今存四门,旧题万历丁亥堤圮浸城,知县樊镕修筑,御史张应诏为记。崇祯年,知县张名世重修,江山秀志云‘城跨渭岸,屈曲不方,以象斗杓。渭水东流,直横无际,以象天汉’。第历年久远,城身雉堞倾圮。皇清乾隆十四年,知县臧应桐承修土城,高二丈四尺,周八里五分五厘,炮台二十座,立雉堞二千三百垛,铺房八座,竖城门楼七,文昌、奎星楼各二……工完,立石记事,附载《艺文》中”(8)乾隆《咸阳县志》卷二《建置·城池》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第4册,第330页。,以后“道光十二年,知县陈尧书重修有碑”(9)民国《重修咸阳县志》卷二《建置志·城池》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第5册,第144页。。从上面记载中至少能够数出咸阳县由明至清各类筑城碑记有6篇,而今天保留下来的却只有明代李炳和清代臧应桐、陈尧书的3篇筑城碑记,其中更有2篇是依靠《咸阳县志》录文保存,只有道光陈尧书《重修咸阳县城碑记》这1篇尚存原碑,现存于陕西省咸阳市博物馆碑亭。咸阳如此,其他州县的情况也大体相当。

民国二十七年(1938)张维撰《陇右金石录》,著录甘、宁、青三省明代筑城碑记有44篇,其中存世碑石21方,占有据可查筑城碑记的近半(表1)。张维收集到的明代兰州筑城碑记共计8篇,其时存世之碑有6方。今距张维访碑之时又过半个多世纪,而他所访到的兰州地区的6方碑石,一度已全部佚失。所幸其中明弘治《修西古城记》碑于1989年10月在西固第一小学校墙基中再次被发现,原碑本立于西固城东城楼一侧,后城楼被拆,碑石丢失。此碑一经发现,即收于西固文化馆保存,是为一大幸事。从目前统计来看,兰州市辖各区共有明清以来筑城碑记10方,存石者只有以上《修西古城记》和收藏于西安碑林博物馆的那彦成《重修兰州城碑记》两方,其余尽已毁佚,踪迹全无,由此也可反映筑城碑记的存世现况。

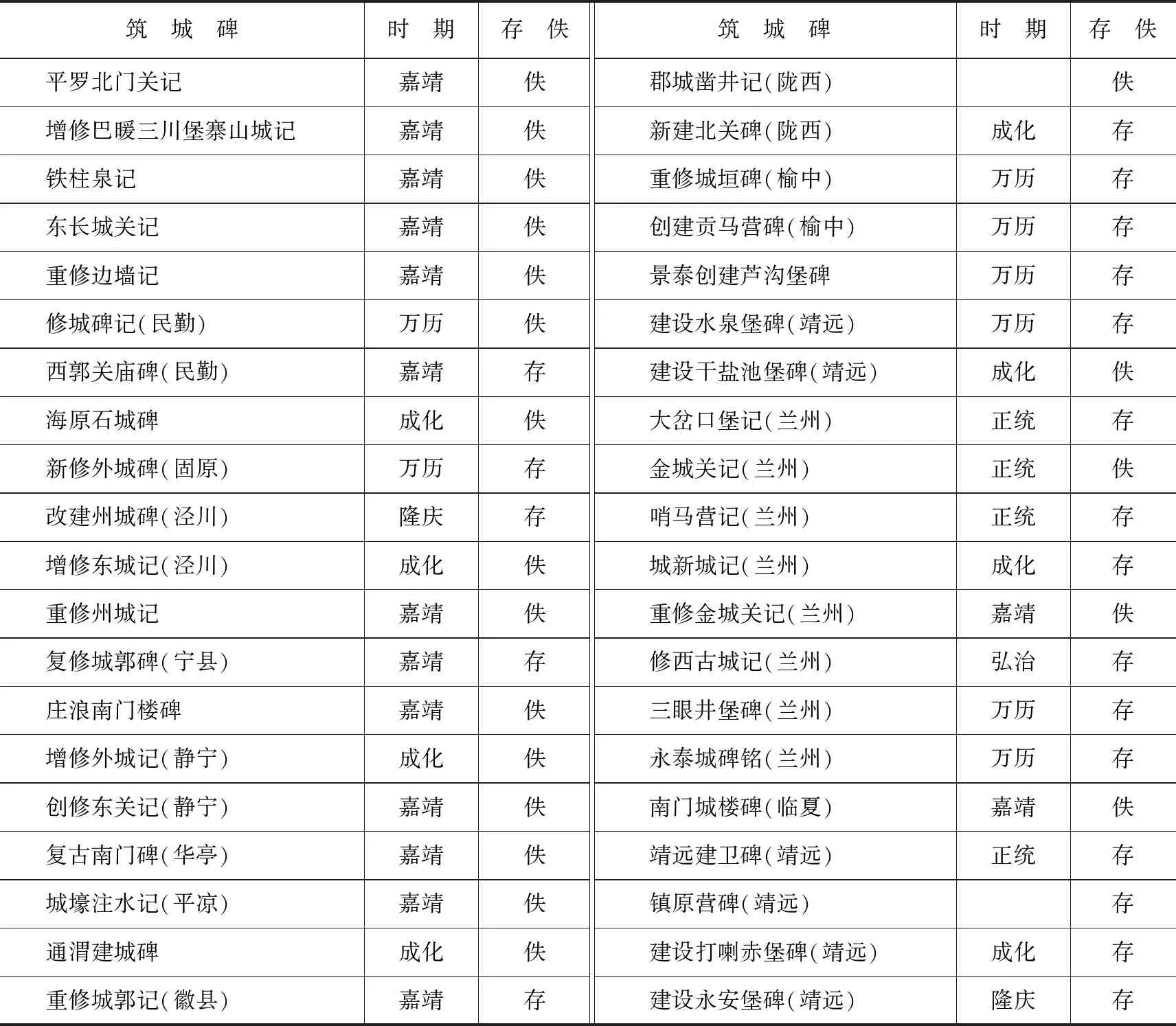

表1 《陇右金石录》所记筑城碑存佚统计表

续表

目前,明清至民国时期西北地区可确定有筑城碑且尚存于世者只有32方。偏远山区、村堡之内也可能尚存少数碑石,笔者目力未及,但这部分碑石恐少之又少,约莫以个位数估计,只占全部筑城碑记数量的12%左右。即便是遗留下来的32方碑石(表2),多数也历经坎坷,存之不易。目前,这批碑石的整体保存状况并不乐观,尤其有些村堡内尚有部分存碑远未获得应有的重视与保护。这种局面若持续下去,这批碑石恐仍将有毁佚之危。

表2 现存明清西北筑城碑石统计表

续表

二、 现存明清西北筑城碑记的数量统计与基本特征

目前调查所得269篇明清(包括民国时期)西北筑城碑记,分类统计后分布最多的省份为陕西省,共计142篇;甘肃次之,97篇;青海11篇;宁夏13篇;新疆6篇。如按时代与区域统计,明代共计127篇,其中陕西60篇,甘、宁、青共计67篇。清代132篇,其中陕西79篇,甘、宁、青、新共计53篇。民国共计10篇(表3)。那么,明清西北筑城碑记又有哪些基本特征呢?

表3 明清西北筑城碑记分期统计表

续表

(一) 明代西北筑城碑记的特色

明代西北筑城碑记当中,位于今甘肃、宁夏、青海三省区的数量略多,且有特色。这一区域在明代主要以卫所建置为主,多数城池修筑与卫所营堡构建相始终。现存的明代碑记中,很大一部分是卫所营堡筑城碑记。如万历年间马自强撰文的《固原镇新修外城碑记略》、同期崔镛撰著的《砖修榆林镇城记》、嘉靖年间许宗鲁撰著的《重修西宁卫记》、万历四年张问仁的《重修西宁卫城记》,这些镇卫碑记载了城池修筑的一般规模、基本结构与背景信息。而兰州市区及周边保存下来大量营堡修筑的碑记,包括修筑金城关关城、西古城、哨马营、大岔口堡、三眼井堡、永泰城等长城附近的关城与堡城,详细记载了城堡的修筑时间、过程、当地的地理环境与军事地位,是难得的明代军卫研究的一手资料。

有些卫所营堡的筑城碑记不仅记录了修筑城池的具体过程,还非常翔实地记载了当地军卫体制与人员成分的变动过程。明张世烈《重修靖边营城池记》载:

延安府北三百里有曰靖边营者,即汉朔方郡,秦所取匈奴河南地也。晋唐之世,皆不可考。宋范希文知延州时,曾牧马于此,故城西一里许有范老关,迄今遗址尚在。我成祖文皇帝正位燕京,永乐初,即命守臣建兹城垣,以卫人民,且以为鄜延藩蔽,命名靖边营,靖边之名自此始。其初止一城,周围三里许。成化间,分巡宪佥陈公以生齿之聚日繁,乃更拓一南关居之,然垣墙门禁仅足以吆止盗贼,罔克以为虏众御,乃谍者知之。嘉靖乙巳秋即大举入寇,黎明薄关南城下攻之,围李总兵琦于小墩儿山三日。城已内岌岌然,会援至,始解去。兵备须公惩鉴往辙,请于抚台报新军若干名,虑居集无所,遂因关而筑新军营,周围亦一里许。岁嘉靖乙卯,本兵议军伍缺甚,许各边报勇壮者克之,名为家丁。时武清赵公适分巡西路事,奉命报之,得三百有五十,于新军营外更筑一城以居之,名为家丁营,周围亦二里有奇,此靖边连环有四城矣。顾创始者虑不悉于草昧之初,继至者恐丛怨于版筑之际,虽岁加修葺,竟罔功第。城在极边,连袂虏穴,识者深用为忧……(10)碑文收于康熙《靖边县志·艺文志》,清乾隆六年抄本。

这篇碑记记录了榆林卫靖边营城修筑的整个过程。从中可以看到,第一,靖边营城是明代新建营堡,始建于永乐初年,位于宋范仲淹所建“范老关”西一里许,靖边营之名也由此产生。第二,城经四次拓修。初建之时规模很小,“周围三里许”。至成化年间,由于“生齿日繁”,“乃更拓一南关居之”,但垣墙门禁都非常简单,此为该城的第一次拓修。嘉靖二十四年(1545),由于蒙古军队大举入侵,于是征集新军,“虑居集无所,遂因关而筑新军营,周围亦一里许”,此为该城的第二次拓修。十年之后,嘉靖三十四年(1555)靖边营城进行了第三次拓修,“于新军营外更筑一城”,“周围亦二里有奇”,到此为止,靖边营城形成“连环有四城矣”。隆庆六年(1572)靖边营城又进行了第四次拓修,也就是张世烈重点记述的这次修城过程。此次修城实则是将以往的四城连在一起,进一步加固,“其城高以尺记,得三拾有六,阔得高之半,周围以里记,得六里零贰百步。每半里添一敌台,共十有柒座。台各有屋一间,为守者栖止,共十有柒间。城门洞四,俱砖石为之,门各护以铁叶。城楼四,南北各三间转五,东西各一间转三。又于城西南之小墩儿山、东南之钟礼寺山、北之塘梁山相其要害,各设墩台,共四座,上各有屋三间。凡若此类,皆昔无而创有者。”(11)康熙《靖边县志·艺文志》,清乾隆六年抄本。

如果再从明代九边构筑的大背景来看,靖边营城的拓筑过程实际上也是榆林卫发展过程的最直接写照。营城修筑与屯军变化互为始终。永乐年间初建营城,其时九边防线重在甘肃、宁夏,延绥镇非其重点,此时的延绥镇驻地在绥德州城(今陕西绥德),偏居内里。因此,永乐筑城,营城规模并不大,只有三里许。而正统以后,经“土木之变”,蒙古部落南下,占据鄂尔多斯地区,延绥镇的军事地位提高,镇卫驻地移居榆林城(今陕西榆林),榆林镇开始发展。至成化年间在鄂尔多斯南缘长城一线形成新的防线,此一线分布有营堡36座,其中21座建于此时。(12)张萍: 《明代陕北蒙汉边界区军事城镇的商业化》,《民族研究》2003年第6期。靖边营建置较早,亦于此时加强防范,将周边新增人户拓入城池保护范围之内,因此,成化年间进行了第二次拓修。此次拓南关以安置周围人户,在时间上与榆林镇的发展相一致。嘉靖二十四年,榆林镇加强边备,靖边营招募新兵若干。为安置新兵,于南关外拓修新城,这体现出榆林镇军事防御力量的加强,其军事地位越加重要。嘉靖三十四年再拓一城,具体原因碑记说得极为明白: 新军营外所筑一“家丁营”城。显然,这是明代陕边军卫屯军的一次重大变化。众所周知,明后期卫所军卫盘剥严重,造成各卫军兵逃逸,形成“军伍缺甚”的局面,不得不从当地另行招募,靖边营的“家丁营”就是在这一背景下形成的。《重修靖边营城池记》将榆林镇军兵的这种变化记载得非常详细,时间上明确到嘉靖三十四年,为研究九边防卫体系变化提供了非常重要的参考资料。

明代西北地区州县筑城碑也十分有特色,保留下来的多数是明中期的碑记,拓城记最多,有些州县且有连续的拓修碑记,不仅反映各州县在不同时期拓修城池的过程,而且每每反映城池各区域人口与经济发展特征。如甘肃静宁县存有明成化四年(1468)伍福撰著的《增修外城记》、嘉靖十五年(1536)兵备佥事樊鹏撰著的《创修东关记》,记录了静宁县内外城结构的来龙去脉,东西南北关外人口的情况,以及外城、东关兴修的过程,既能看出城池盈缩与人口发展的状况,也能够了解内外城居民结构的变化。甘肃泾川县(明代泾州)存有明成化十三年(1477)闾钲撰著的《增修东城记》、嘉靖年间赵时春撰文的《增修西城记》、隆庆年间右参政吕时中的《分守关西道改建泾州记》,三方碑记保留了泾州城池形成的大体经过以及本州的人口、赋役与社会情形。其他如甘肃天水,陕西三原、礼泉、蓝田均存有这样的连续性碑记内容。中国古代没有对城镇与乡村清晰的概念划分,镇的类型也多种多样,对城镇人口规模与职业分区几乎没有记载,这对研究中国古代城镇性质形成很大障碍,筑城碑记记录的这方面资料在很大程度上可以补以上文献记载之不足,是历史城镇地理研究非常宝贵的一手资料。

(二) 清代西北筑城碑记的特色

清代西北筑城碑记从数量上统计略多于明代,由于此时西北地区不再是边防重地,州县设置取代了明代的卫所建置,各州县经济与社会管理整齐划一。因此,各县的修城记也很整齐,与明代相比,时代特征也很明显。

明代西北地区许多区域以卫所为主,卫所军士承担了主要的修城任务,成化、嘉靖年间陕边四镇甚至专设有修筑城堡官员,“修筑城堡,官员设参政一员,于庆阳驻札;参议一员,于绥德驻札,专一修筑两府四卫城堡”(13)道光《榆林府志》卷四《艺文志·量复城堡官员疏》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第38册,第481—482页。。但是,入清以后,裁撤卫所,设置州县,划一地方行政管理,军政合一的地方体制不复存在,自然军卫给地方城池修筑的人力、物力也不再有,各县修城的方式发生了很大变化。清代各县城池修筑的资金均由地方自行筹备。与明代相比,清代西北地区城池修筑出现两个不同的特点。

第一,整个清代大规模的城池建设工程少了很多。除新疆等新设地方州县重新修了部分城池以外,西北地区其他省份县级以上城镇规模、结构、大小基本未动,多数只是在明代城池规模基础之上略加修葺,城池的底子都是继承明代的,也可以说明代为清至民国奠定了最基本的城池结构基础。如固原县在康熙、乾隆、嘉庆三朝都曾修城,原因都是因为岁久日倾圮。许多州县经过明末,“兵火以后,日就圮塌,城垣雉堞,十坏二三;敌楼湮消,仅存其址;水口崩颓,不归故道”(14)乾隆《新修庆阳府志》卷四一《艺文·上·修郡城记》,《中国地方志集成·甘肃府县志辑》第22册,第592—593页。,修葺就成了各县的主要任务。清初各县官员的主要工作是将城池建设恢复到从前的水平,与明代的大规模城池建设相比,用力要少很多。

第二,清代西北地区各州县修城,资金筹措是一大问题。各州县资金来源皆有不同,也反映各州县的经济能力与社会习尚,归纳起来大抵不外乎两种。

(1) 政府出资维修城池。清代国家基本没有固定拨给地方州县的城池维修经费,故一般政府出资修城较少,但在一些经济条件差又急需修城的州县,由政府出资修葺的情况还是有的。如雍正年间西宁修城就是由官方出资,历时近三年完成的。(15)乾隆《西宁府新志》卷三五《艺文志》,《中国地方志集成·青海府县志辑》第1册,凤凰出版社2008年版,第451页。嘉庆年间固原县城池修葺,因“时州苦亢旱,民艰于食”,故申请官方赈济,以工代赈得以完成。(16)宣统《新修固原直隶州志》卷九《艺文志三》,《中国方志丛书·华北地方》第337号,成文出版社1970年版,第979—982页。清代陕西榆林府城,自康熙年间,至晚清共有10次修整,其中有2次为官修。乾隆十一年(1746),“知县陈天秩请帑重修”(17)道光《榆林府志》卷五《建置志·城池》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第38册,第198—199页。;光绪元年(1875)西河水泛滥,冲毁西城根,“刘总镇亟将边地瘠苦情形详陈左爵帅与谭中丞,请帑助工”(18)民国《榆林县志》卷六《建置志》,民国十八年稿本。。这样的案例还有一些,但在修城总量上不占多数。

(2) 绅商民户捐资修城。清代西北地区城池修筑,邑人捐助是主要形式。三原县“乾隆十一年,城东隅坍二百一丈四尺,邑人李道生、胡瑛捐赀重修。二十六年,城东西南又坍,邑人王楠、李郁、崔世祥、张懿等三十人捐修”(19)乾隆《三原县志》卷二《建置·城池》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第8册,第262页。。榆林府城乾隆十一年六月,“雨坏土牛一十七段,捐资补葺,立碑北城门楼,并建修西城泄水洞。乾隆二十六年(1761),雨损城垣,知县吴棐龙捐修。嘉庆五年,雨圮西南城墙,知县王文奎捐修”(20)道光《榆林府志》卷五《建置志·城池》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第38册,第198—199页。。三次修城均为捐修。

道光二十六年(1846)三原县邓家堡《重修城楼碑记》记录了合堡人捐助的具体银钱细目,是一个比较典型的捐资修城的文本。捐助类型大体可分二种。第一种为官僚士绅的捐助,这些捐助银两较多,每人多在十两以上(表4)。第二种为社灶商号的捐助,一般银钱较少,每号一两到三两之间。从这一记录可以看出,邓家堡是三原县较富裕的村堡,文风较盛,官绅士民较众,且经济势力较大。邓家堡作为村堡,捐银商号大体有23家(表5),这在西北地区数量已属可观,可见邓家堡商业相对繁荣,只是商号大多属小规模商业实体,商业资本比较弱。但这些资料对于了解明清时期地方经济状况已提供了重要参考,也是研究历史社会地理的一手资料。

表4 邓家堡官绅捐修城池银两统计表

表5 邓家堡社灶商号捐修城池银两统计表

三、 明清西北筑城碑记的历史地理学价值

明清西北筑城碑记是西北区域历史地理研究当中非常宝贵的一批文献资料,其史料价值不言而喻。

首先,筑城碑记均为当事人、亲历者所撰,是历史城市地理研究的一手资料,于研究者考订原委、认知史实具有重要帮助,它提供的一些信息往往是正史、地方志不载的。

其中,所载的迁县经过可与明代李炳《皇明咸阳迁县记》相互印证,所载的嘉靖二十六年(1547)拓修事则标志着咸阳县城最终形成,此碑记中还有“乾隆十年,钦使会同督抚,查勘全秦城垣,酌定兴修缓急。咸阳在次急修之列”一段记载,为他书所未见,弥足珍贵,咸阳县志相关内容亦赖之而成。据此可知,陕西在乾隆十年之时曾做过一次全面的城垣调查,将各县城池存毁情况详细划分等级,咸阳被列在“次急修”范围之内。因此,一直到乾隆十三年(1748)才上报通过并用司农钱以工代赈的方式修城。这一记载对于分析其他州县的城池修筑历史也是有帮助的。

其次,筑城碑记针对城池修筑的过程、动用人力、工程耗时、销银数量等内容记录最详,这部分资料还有助于理解当地社会与经济发展。清初庆阳府《修郡城记》记录了该郡顺治十五年(1658)修城的过程,其中写道:“自四月初七日始,至九月初九日告成。新筑南门楼二座,重修东门楼一座,西门楼一座,敌楼八座,窝铺二十四座,补修城垛七十九堵。水口则自下而上,层累数百尺,始复旧观。计用木植、砖瓦银一千四百三十八两零,工匠四万二千六百零,工价银一千三百一十四两零。”(21)乾隆《新修庆阳府志》卷四一《艺文·上》,《中国地方志集成·甘肃府县志辑》第22册,凤凰出版社2008年版,第592—593页。这样的修城清单在清代文献中已很难看到,根据这份清单可以进行顺治时期庆阳府城的复原研究,这是对城市历史剖面的一种基础性研究。更难能可贵的是它还有修城规模与动用人力的记录。从记录中不难看出,当时庆阳府修城的规模非常可观,动用工匠达四万余人,而且此次修城除基本补修外,又在原城基础之上有所增筑,如南门原无城楼,此次增建两座,使原城池不仅恢复旧观,而且比明朝时又有改进。顺治时期,西北多数府县经济的恢复还远远达不到明中期的水平,庆阳府能够调用如此数量的人力、物力,不仅将城池恢复到明代水平,还尚有过之,显示出这一时期庆阳府的内在经济实力,即在经历明末战争以后,至顺治时期庆阳府的经济、人口水平已然改观,社会经济进入平稳发展时期。显然,这样的碑记资料不仅对城市历史地理研究有重要价值,也对把握当地经济发展的时间轴有一定帮助。

再次,明清西北筑城碑记类型较多,除一般州县筑城碑外,卫所城镇、营堡、关城、驿城都有碑记留存,今天研究各种类型的城池特征,都可以找到相关的记录。如陕西白水县有明嘉靖二十一年(1542)张龄作《创修秦山巡检司城记》,是对巡检司城池结构的一种很好的记录;礼泉县有《奉文分修店张驿城垣记》,对驿城结构的复原多有帮助;兰州以北有《金城关记》《重修金城关记》,是对长城关城的翔实记录。其他堡城、寨城、镇城、厅城,无不详备,对这部分资料的解读,能够更清晰地呈现明清各类型城池的基本选址、特征及其在社会组织结构中的定位。

最后,人口结构与城市职能分区的记述是研究城镇形态非常典型的文献资料。筑城碑记多记述修城原委。明代扩城较多,往往因新拓之区外无保障而增筑城郭。碑记不仅记述人口扩张的大致规模,而且往往强调人口的区域结构,这无疑是城镇职能分区的第一手资料,也是体现明清西北城镇内涵的宝贵材料。

明清三原县是关中乃至西北地区的经济中心(22)张萍: 《地域环境与市场空间: 明清陕西区域市场的历史地理学研究》,商务印书馆2006年版,第70页。,经济地位重要,商业繁荣。关于三原县的信息在现有的地方志中很少记载,有赖马理的《三原县创修清河新城及重隍记》得以保存。马理称:“盖三原天下商旅所集,凡四方及诸边服用率取给于此,故三原显名于天下,虽狄虏亦窥伺焉,三原固则虏南向志灰。夫关中之城亦多矣,君子谓三原斯城所保为大。”由于县城经济地位特殊,嘉靖年间,北边蒙古还曾派遣奸细入境,“窥我会城及三原,官络绎获之”。这些成为今天研究明代西北经济社会以及陕边军卫建设非常重要的史料,受到学者重视。马理的《三原县创修清河新城及重隍记》《重修河北新城记》两方碑记是对明代三原北城拓修的直接记录,两篇碑记都记录了三原北城拓修的过程,强调三原北城是在南城的基础之上拓展的。《三原县创修清河新城及重隍记》载,南城修筑较早,为元时旧城,北城跨清河,位于清河以北。清河以北本无城,自明朝建立以来,人口增加,经济繁荣,以至“其北居民与南等,自国初迄今,多缙绅髦士家”,《重修河北新城记》亦记:“三原古焦获地,今县治在龙桥镇古黄白城西,清水南,元时所迁筑也,有县学及诸公署在焉。其水北民与南等,公卿大夫士多于南,无城。”这些都反映出三原县城南为老城,县署等公共机关多居此,老城旧户较多,而城北人口至嘉靖年间与城南人口,在规模上业已相当,且多为“缙绅髦士家”或“公卿大夫士”,这一带往往是富人集中的居住区。这样关于城镇功能分区的记录在正史或方志中是很难见到的。

中国古代没有今天所谓的“城市”概念,而城市史研究很关键的问题就是有关城市的界定问题,其中城市人口与职业构成是衡量城市内涵的基本依据,目前各种文献资料中有关传统时期城市人口与职能分区的数据少之又少,碑记中所留下的蛛丝马迹,对于研究当时的城市结构而言,是非常重要的。

当然,利用筑城碑记进行研究时,也应注意科学性。由于筑城碑记类文献原碑毁佚较多,今天能看到的多数不是碑石文字,而是保存于地方志或个人文集中的文献资料,这种从原碑到纸质文献的转化所带来的资料损耗、质量下降也是不可避免的。如明管律所撰《铁柱泉记》,碑原在宁夏灵武市东,今佚。其碑记保存在明清至民国的地方志中,前后有九种之多(23)碑文收于嘉靖《宁夏新志》卷三《宁夏后卫》,明嘉靖十九年刻本;万历《朔方新志》卷四,明万历刻本;乾隆《银川小志·古迹》,旧抄本;乾隆《宁夏府志》卷一九《艺文二》,清乾隆四十五年刻本;乾隆《甘肃通志》卷四七《艺文·记》,乾隆元年刻本;嘉庆《灵州志迹》卷四《艺文志第十六(下)》,清嘉庆三年刻本;光绪《花马池志迹·艺文志》,清光绪三十三年抄本;民国《朔方道志》卷二五《艺文志二》,民国十五年铅印本;民国《盐池县志》卷一《艺文志》,民国三十八年铅印本。,各版本的文字都有差距,这些碑记文字如不经校正,很可能导致误读。明王徵所撰《清北创建温恭毅公缮城祠碑记》原碑已佚,乾隆年间刘绍攽纂修《三原县志》收有碑文(24)乾隆《三原县志》卷一四《艺文三·温恭毅缮城祠记》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第8册,第445页。,光绪焦云龙修、贺瑞麟纂《三原县新志》又收有节略本(25)光绪《三原县新志》卷二《建置志记·温恭毅缮城祠略》,《中国地方志集成·陕西府县志辑》第8册,第528页。。多数学者引用该文均依据以上两种方志文献,其实该两处收文均非全本,民国王宣义编《王徵墨迹四文笺释》收录了王徵所著全文(26)《上智编译馆馆刊》1947年第2卷第6期。,与县志录文间差距非常之大,县志所收往往整句、整段删节,节略文字前后甚至矛盾。即便有些碑记刻石尚存,但碑石断裂或文字漫漶,如清道光二十三年(1843)立石的《重修临潼县城碑记》,现碑石尚存,但碑已断,残余上半部,碑文又收于安守和修、杨彦修纂的光绪《临潼县续志》上卷《建置·附文》中,两者相校可以补足原碑文字,也可以校正文字。只有正确地处理了上述这类问题,才能保证准确地使用碑记文献。

总之,明清西北筑城碑记是一批极宝贵的文献资料,其中可挖掘的内容很多,对城镇形态复原、经济发展、职能结构研究都有很大帮助,部分关于地方经济、人口、商号的记录对于我们研究经济地理、人口地理也有辅助作用。对这批资料加以整理,可以使之发挥科学研究价值,成为历史地理学者的研究利器。