城市街道绿化对空气质量及微气候影响的综合模拟研究

2021-04-08马克明

胡 杨,马克明,*

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域国家重点实验室, 北京 100085 2 中国科学院大学, 北京 100049

绿化对城市道路交通颗粒物污染的影响近年广受关注,针对的道路对象包括开放道路和街道峡谷两大类[1]。一些针对城市主次干道的实测研究[2- 5]由于不考虑建筑效应可纳入开放道路的研究范畴,它们多关注单一位置绿带的垂直群落结构。街道峡谷研究主要以数值模拟方法,关注H/W≥0.5[1]下的理想或简化的街谷对象,探讨中央或两侧绿带的植物高度、树冠宽度、LAD[6- 9]等个体参数以及树木间距、位置[8- 11]等布局参数对污染物浓度的影响,缺少对参差不齐的真实街道结构、H/W≤0.5的宽阔街道峡谷下复杂绿化情形(多物种、多层绿带)的关注。尤其是绿化参数上,一般由研究者设定其梯度或类型,以简化的控制变量方式将其对浓度的影响定量化,这种方式难以反映现实更为复杂的绿化情形并用于效应评估。针对这类情形,可尝试利用绿化结构类型、总量因子来对绿地进行描述、度量[12- 14],采用数值模拟方法进行研究,该方法因在前提条件控制、人力物力节约上具有优势,且有一定的研究基础,而有较大应用前景。

植被对城市微气候的影响也得到了广泛研究,空气温度、相对湿度、风速是常用的评估指标[15],尤其是气温,鉴于城市热岛引起的对室外热舒适性的研究需求,在热环境效应研究中得到了较多关注。许多研究通过实测或数值模拟探讨了植被对街道微气候及热舒适的影响[16- 18],主要强调了街道绿化的好处。

从整体来看,多数微尺度研究仅关注绿化对微气候或空气质量其中一方面的效果,两者相结合的较少。尽管也有一些数值模拟研究[19- 20]同时关注这两方面,但它们关注的是居住区或开放道路的城市形态,而非街道。行人水平街道作为受交通污染源影响较重及室外热舒适性重点关注的区域,有必要进行空气质量及微气候的耦合效应评估以理解绿化的作用,从而明确具有综合生态效益的绿化特征。

基于以上绿化对空气质量影响的研究空缺分析及综合生态效益的研究需要,开展基于数值模拟的城市街道绿化对微环境的综合影响研究。综合不同街道几何特征、道路污染分级、绿地设置情形,在北京市选择代表性街道样区,利用数值模拟工具 ENVI-met,分析街道绿化对行人水平微环境的影响,着重探讨对污染物浓度的效应,以期促进对宽阔街道多层绿化生态功能权衡的深入认识,为街道绿地配置方法及生态效益评估提供依据。主要科学问题为:在具有真实街道几何的宽街谷及相应复杂的绿化状况下,何种因子能较好地表征绿化对慢行道空气质量的影响?绿化因子与微环境指标相关性如何,街道绿化对慢行道污染物浓度及气温的改变量是多少?具有慢行道最佳综合生态效益的场景有怎样的绿化特征?

1 研究区特征及样区选择

研究区域为中国首都北京四环内城区,道路网络是典型棋盘式格局,多正南北、正东西走向道路,在样区选择上均为此类道路。城市内部道路主要分为快速路、主干路、次干路、支路[21],选择后3个等级道路。在道路宽度上,北京城市建设长期以来一直趋向于“宽马路”的方针策略,希望以此来解决交通问题[22]。在建筑高度上,五层是研究区域内临街建筑的平均层数(Open Street Map数据及ArcGIS计算获得),且五层左右的板式住宅建筑与不同等级道路的组合所构成的街道结构是通勤人员广泛使用的,因此本研究关注的特征街道对象由宽街道、中层建筑(五层左右)组合而成。所有样区在建筑高度及形式(五层,板式建筑长边沿街)上趋向一致,相同等级的道路样区在道路宽度上趋向一致,以尽量固定街道几何背景,便于绿化影响的讨论。“尽量”而不是“完全”固定几何背景,是由复杂多样的真实城市街道几何所带来的,尤其是结合了后续中央绿带的存在所选取的样区(S1,B3),其街道结构与其他样区有较大区别,需结合多种几何构造参数来表征(详见后文情景设置)。

街道空间内绿化带按功能和位置可分为中央分车绿带、机非分隔带、行道树绿带、路侧绿带[21],将它们均纳入研究范围。在绿化上的样区选择原则为代表性和多样性,板带形式既包含了在研究区内占比较多的一板两带、三板四带式,也包含了较少的有中央绿带的板带形式(经调查统计获得)。以往的街谷绿化研究受街道宽度限制,通常仅关注一条中央绿带或两条行道树绿带,本研究中的支路样区符合这一特征,板带形式为一板两带、两板一带;对于主次干道的多种绿带组合的情况,样区中包括了两板三带式(S1)、三板四带式(其他),且多含路侧绿带。各样区绿带的物种组成及随之形成的绿化结构类型、总量因子、指示因子不同,以期形成绿化设置上的对比及指示作用的判别前提(详见后文情景设置)。依据街道结构和绿化特征两方面所选样区及其位置如图1。

图1 样区位置及卫星图Fig.1 Location and satellite image of sample areaM:主干路,main road;S:次干路,secondary road;B:支路,branch way

2 ENVI-met模拟

ENVI-met是德国学者Bruse等[23]开发的基于CFD计算流体力学和热力学原理的三维城市微气候模型,能够模拟建筑表面、植物和大气之间的相互作用,并输出温湿度、风速、污染物浓度等环境因子的预测数值及空间分布。ENVI-met的三维植物建模工具Albero是一个需要输入多个植物建模参数的3D树木建模平台[24],符合研究需要。

2.1 模拟验证

选择位于海淀区的次干路志新路开展模拟与实测验证,验证目标为街道内部污染物浓度及风速的空间分布,模型对温湿度的模拟精度已在大量研究中进行过验证[25]。在2018年8月—9月对选定街道志新路的各个街道峡谷中央剖面1.5 m高度的不同位置(图2)进行污染物监测(Lighthouse 便携式颗粒物检测仪)、气象因子(Kestrel 5300气象仪、手持风速计)、车流量监测(摄像机)及植物因子调查,将这些因子输入模型进行基本能还原现场状况的模拟。8月24日10:40—10:48的风速实测值与模拟值相关系数r=0.803**,10:40—11:05的PM2.5浓度实测值与模拟值相关系数r=0.810**(图3),为可接受的预测[26]。

图2 实测街道卫星影像及街道剖面测点位置示意图Fig.2 Sketch map of satellite image of testing street and sampling point layout on the street section

图3 实测与模拟数据的相关性Fig.3 The correlation between measurement data and simulation data

2.2 情景设置

根据Openstreet map获取的建筑轮廓及层数数据、卫星地图量测及现场调查道路组分宽度对九个样区的街道几何进行建模,建模区域以道路为中心,大小为150 m×150 m或200 m×200 m,并根据域内最大建筑高度设置边缘建筑与模拟边界的距离,以符合模拟的基本要求,网格分辨率为2 m×2 m×2 m。几何构造参数如表1所示,H1/W(高宽比)普遍应用于街道峡谷研究,因一些样区中建筑高度有变化,统一使用上风向位置的建筑高度H1进行计算;SVF(天空可视因子)广泛用于城市几何空间分类以表征空间的开敞度[27- 28],也有研究用其表征绿化水平[29- 30],本研究中SVF1代表无绿化时街道结构引起的开敞度(街道内1.4 m高度上均值,简称建筑开阔度),SVF2代表有绿化时慢行道的绿化水平(街道内1.4 m高度慢行道区域均值),是SVF因子在宽阔街道城市对象的拓展应用;通透率表明沿街城市界面开敞面比例,是适用于北京市街道界面的控制性规划指标[31],也适用于本研究所选的街道段尺度。

每个样区设置无绿化和现状绿化两种情景,共18种。现状绿化建模采用基于现场调查的各绿带的物种组成,利用前期建立的北京市主要道路绿化树种的模型库,对所调查样区的植物组成及结构进行了还原。鉴于实际情况下绿化状况的复杂性(同一树种的不同特征、路侧植物物种的不均匀性等),从便于模拟的角度,进行了适度简化(表2)。绿化场景共包括13个树种及一种绿篱,绿篱为将系统内绿篱设为1 m高,主要LAD为2.5 m2/m3,阔叶大乔木有白蜡、国槐等,针叶树为圆柏、刺柏,另外还有一些阔叶小乔木及灌木。表3列出了主要树种的建模参数,树木形态特征和网格设置参考了实地调查资料及软件原有模型库,实测LAI和模拟LAD的转化参考任思佳[9]的方法。

表1 各样区模型的街道结构和绿化因子

表2 样区绿化信息

表3 植物物种及建模参数

各样区绿带的物种组成及随之形成的绿化结构类型(垂直和水平结构)、绿化总量因子(二维覆盖率、三维绿量)、指示因子(SVF2)不同。首先,结构类型上,以往研究通常指的是绿带的垂直结构或群落类型,包括乔灌草、乔灌、灌草等[3- 4,32],在表2中依此对样区绿化垂直结构进行了描述。然而,不同于以往关注单一位置绿带的研究,本研究的主次干道样区在机非绿带和路侧绿带有各自不同的垂直结构,难以用一个统一的垂直结构来表述。为了描述这种多层绿带的结构特征,借鉴Deng[33]的研究,对主次干道绿带沿水平截面方向变化的结构(简称水平结构)进行定性类型描述(表2):以车道中央位置向建筑侧的各绿带冠层高度变化为依据,冠层高度基本不变的为均匀型(M3,S2,S3),逐渐升高的为上升型(M1),反之为下降型(M2),中间低两侧高的为凹型(S1)。各场景绿化状况的实景图和截面示意图如图4所示,示意图中各位置宽度未完全按建模比例绘制,主要示意各位置绿带所设物种及冠层形态特征,红条示污染源位置。

定性描述的两类结构类型难以准确包含绿化的各维度特征,例如绿带沿纵剖面的宽度信息、沿街道走向的绿化单元布局(M3、S3的机非隔离带以两棵针叶树与之间的小阔叶树及绿篱形成的绿化单元为特征,如图4实景图所示,且此单元两两之间有较大间隔,不同于基本连续排列的阔叶树带),因此使用总量因子进一步定量化样区绿化特征(表1)。GCR(覆盖率)作为二维绿化总量因子,常用于控制性规划以指导绿化建设,在不同尺度的绿化影响研究[19,34]中均有涉及,计算方式为绿化面积与街道空腔面积之比。CV(冠层体积或绿量)类似于Sheng[13]研究中的3DGV,是三维绿化总量因子,在本研究中基于绿带位置特点将其区分为NCV(近源绿量)和TCV(总绿量),NCV是靠近污染源的绿带的冠层体积,对于主次干路为中央和机非绿带,对于支路则为中央及行道树绿带,TCV是街道内所有绿带的冠层体积(支路的NCV和TCV相同)。CVF(冠层体积分数)在以往的街谷绿化模拟研究中有所运用[35- 36],在本研究中同样区分为NCVF(近源冠层体积分数)和TCVF(总冠层体积分数),计算方式为相应冠层体积与街道空腔体积(街道长度×宽度×上风向建筑高度H1)之比。尽管同为三维绿化总量因子,CV与CVF的区别在于后者还考虑了街道几何背景的影响,这种综合了绿化和建筑几何的三维定量因子无论在空气质量还是热环境[36]研究中,都有良好的应用前景。SVF2(绿化场景的慢行道天空可视因子)作为绿化指示因子,在本节首段已有阐述,该因子实质上也综合了绿化和建筑的共同影响(它们同为视野内遮挡物)。需注意,本研究所讨论的绿化结构类型、绿化总量因子、指示因子并不是完全相互独立的,它们之间有一定的联系,这在后续讨论中也可体现。

2.3 其他输入输出量

模拟的气象输入条件为2018年8月24日的用于验证的志新路街道的实测温湿度,风速为北京市夏季平均风速2 m/s,风向为盛行风向225 °,与道路呈45 °夹角。污染源参数通过车流量样本调查、ENVI-met软件内置城市道路全天车流分布图、文献[37]确定,得出主干道、次干道、支路全天的单车道PM2.5排放率,并按车道数分配至不同等级道路,即它们的源状况不同。气象及污染源输入参数见表4,模拟起止时间为6:00至12:00,取第6小时的模拟结果进行分析。

图4 样区绿化状况的实景图及截面示意图Fig.4 The real picture and the section diagram of the green condition of the sample area

表4 气象及污染源输入参数

输出结果的形式包括各微环境变量的空间分布图及模型域内各点的数值,可进行导出及计算。数值比较的结果区分车道及慢行道(非机动车道及行人道),并在后续讨论及生态效益评价中重点关注慢行道。各指标的数值结果均为1.4 m行人高度上车道或慢行道的区域平均值,其中浓度的比较区分迎风背风侧,并关注高值侧(浓度较高的一侧),温湿度和风速的数值为两侧均值。各指标的绝对数值(浓度)、相对数值(降温强度、增湿强度、风速变化值)的比较按不同道路等级区分,而相对变化率的比较针对所有场景。

3 结果

3.1 绿化对空气质量的影响

3.1.1空间分布

绿化使得行人水平整体浓度增加(与无绿化相比),以1.4 m高度水平剖面及代表性侧剖面的浓度差值图来展示其空间分布。根据图5,M1、M2、B2的浓度增加区域在车道及迎风慢行道分布较为均匀;S2、S3浓度增加值较大的区域集中分布在整个车道上;S1、B3(有中央树带)浓度增加值较大的区域以迎风车道为中心;M3、B1浓度增加区域在背风侧,其中M3增加值较大的为背风车道处。

图6示代表性侧剖面有树与无树场景污染物浓度的差值(需注意,场景间浓度差异使得图例在数值上难以统一,现有图例仅表示场景内部的浓度高低),浓度增加区域的特征为:除M3、B1偏向背风侧外,其他场景均偏向迎风侧。除了S1、B3的主要增加区域以中央树为分界外,其他偏向迎风侧场景的浓度增加区域都延伸至背风树,即包括了两侧车道。

图5 1.4 m高度(x-y截面)有树与无树场景浓度差的空间分布Fig.5 Spatial distribution of concentration differences between scenarios with and without trees (x-y profile)

图6 典型侧剖面有树与无树场景浓度差的空间分布Fig.6 Spatial distribution of concentration differences between scenarios with and without trees(lateral profile)

图7 街道场景间各位置有无绿化的浓度数值比较Fig.7 Comparison of the concentration in different street scenes at different grade数值为平均值±标准差

3.1.2数值比较

图8 有绿化相比于无绿化场景的浓度增长率 Fig.8 The concentration increasing rate of the scene with greening compared to the corresponding scene without greening

图7示不同等级场景间各位置有无绿化的绝对数值比较,图8示高值侧车道和慢行道相比于无绿化的浓度增长率。无树场景浓度的两侧分布,除B1为背风侧高于迎风侧外,其余场景均为迎风侧高。主干道无树场景的浓度排序为迎风车道M1>M2>M3,迎风慢行道M1>M3>M2,即M1的街道结构使其在迎风侧两位置均为浓度最高场景。有树场景浓度排序有所变化,M2取代M1成为在迎风两位置浓度最高的场景(图7),M2受现状绿化引起的浓度增长率最高,尤其是慢行道,达到58.0%(图8),另外,与M1、M3相反,M2慢行道的增长率高于车道,说明M2的绿化配置在较大增加了高值侧浓度的同时,对慢行道浓度更为不利。

次干道场景的浓度排序为迎风车道S3>S2>S1,迎风慢行道S1>S2>S3,绿化引起的浓度增加未改变其排序(图7)。支路无树场景的浓度排序为高值侧车道B2>B1>B3,慢行道B3>B2>B1。绿化场景的高值侧浓度排序为车道B1>B2>B3,慢行道浓度排序为B1>B3>B2,与无绿化场景不同(图7)。B1的浓度和浓度增长率最高,高值侧慢行道增长率达到99.7%(图8)。

3.1.3道路等级间的比较

不同道路等级的场景源强和街道宽度范围不同,比较它们的慢行道浓度和浓度增长率(图9)。结果显示,在慢行道浓度上,无树、有树场景的均值及中位数均为S(次干路)>M(主干路)>B(支路);在慢行道增长率上B(支路)>M(主干路)>S(次干路)。

图9 道路等级间的比较Fig.9 Comparison between different road grades

3.1.4绿化结构类型的比较

由于不同绿化结构类型的场景样本数不均且有限,仅对主次干路不同绿化类型场景的慢行道浓度增长率进行简单对比(图10)。结果显示,从水平结构上,各类型场景增长率为下降型>凹型>均匀型>上升型;从机非绿带垂直结构上,乔草型>灌木型>乔灌型>乔灌草型,从路侧绿带垂直结构上,乔木型>乔灌型>乔草型>乔灌草型。

图10 不同绿化结构类型的浓度增长率Fig.10 The concentration increasing rate of different type of green structure

3.2 绿化对微气候的影响

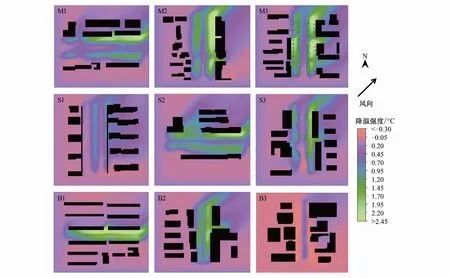

图11示意降温强度的空间分布。除了有中央绿带的S1和B3降温区域集中在中央位置外,其他场景降温区域均在两侧慢行道有较大分布,与绿带的空间位置相对应。对于绿化产生的降温强度(图12),在主干道场景中,车道位置M3最高,慢行道M2最高;次干道场景中,车道S2最高,慢行道S3最高;支路场景中,两位置降温效应B1最高。九个样区慢行道降温强度最大值为1.71℃,平均值为1.08℃。对于增湿强度(图12),主干道两位置均M3最高,次干道均S2最高,支路B1最高;绿化降低了街道内各位置的平均风速(图12),M3的绿化设置对车道、慢行道风速降低值最大。表5示与无绿化相比的慢行道各指标变化率,用于后续的生态效益评分及相关性分析。

表5 微气候指标的慢行道变化率

图11 1.4m高度有树与无树场景降温强度的空间分布Fig.11 Spatial distribution of cooling intensity between scenarios with and without trees

图12 有树相比于无树的指标变化值Fig.12 Change value of index with trees compared to without trees数值为平均值±标准差

3.3 街道结构及绿化因子与各指标变化率的相关性分析

利用SPSS计算指标变化率与各因子之间的Spearman相关系数(表6)。浓度变化率与NCVF极显著正相关,与H1/W、其他绿化总量因子正相关但不显著,与两天空可视因子、通透率负相关但不显著;温度变化率与两天空可视因子显著或极显著正相关,与GCR显著负相关,与其他三维绿化因子负相关但不显著;湿度变化率与GCR显著正相关,与SVF2极显著负相关;风速变化率与GCR极显著负相关,与SVF2显著正相关。

表6 因子与各指标变化率的相关性分析

3.4 慢行道综合生态效益评估

将所有场景按慢行道位置的指标变化率绝对值合并打分,浓度增长率和风速降低率越高得分越低,温度降低率和湿度增加率越高得分越高,赋值1—9代表生态效益高低,打分情况和总分如表7。获得最高分的是主干道场景M3,次干道场景中S2和S3获得相等高分值,支路场景获得最高分的是B2,B3和S1的分数最低。

表7 慢行道生态效益指标打分

4 讨论

4.1 街道结构背景对空气质量的影响

尽管在样区选择上固定了主要建筑高度,但城市环境的复杂性仍使得各样区的街道结构有所不同。区别于理想街谷,真实街道结构周边建筑间的串联、并列、交错分布的空间布局较为复杂,影响风场的涡流格局[38],从而影响污染物分布。街道峡谷内部的涡流形式根据高宽比的不同可分为4种[39],以往相关研究多关注SF流态下的深街谷、WIF流态下的一般街谷及高宽比为0.5的浅街谷,对高宽比低于0.5的浅街谷关注较少[1],而这正是研究区域的特征城市结构。需注意,本研究由于部分真实城市结构下建筑高度不连续等特征,取上风向位置建筑高度作为特征高宽比纳入计算,这符合实际情况及研究需求,能够表征街道特征。街道结构影响无树场景下浓度在两侧的分布格局及高低值差异:B1具有所有场景中最高的高宽比0.5且两侧建筑较为连续(通透性和SVF1低),可归为WIF流态的街道峡谷[39],在建筑连续性上更接近理想街谷[40];其余场景的高宽比均低于0.5,可划为IRF流态的浅街谷[7],因此B1场景的浓度高值侧为背风侧,而其余场景为迎风侧。总之,不同于以往多数针对理想、简化街谷绿化影响的空气质量研究[36],本研究对街道几何更还原现实的建模符合对实际场景评价的需要;模拟街段间不同的街道结构影响无绿化时街道内与空气质量有关的浓度分布,同时也作为街道几何背景影响绿化所产生的其他生态效益,这在因子相关性分析中有所体现。

从相关研究背景来看,城市三维形态因子与微环境变化的关系正得到研究者的广泛关注,但对于绿化影响街道空气质量的研究,使用较多的因子仍为高宽比,这对于更为复杂的城市结构背景显然是不够适用的,因此在耦合了真实城市形态的街道绿化影响研究中,应考虑使用其他表征城市结构的因子来进行定量化研究,诸如本研究中的SVF、通透率等;相比于绿化影响局地空气质量的研究,热环境效应与城市三维形态关系的研究较为深入,常用的形态因子为天空可视因子和街区高宽比,并关注了一些可用于规划设计的指导性因子[41],街区尺度通风研究[42]也对这类规划指导性结构因子进行了适用性分析。绿化对空气质量的影响是本研究重点关注的内容,在街道结构因子表征上立足实际需求并借鉴相关领域的经验,有助于该领域发展。

4.2 绿化对空气质量的影响

本研究关注局地尺度行人水平空气质量,研究结果在绿化整体效果上支持以往的街道峡谷研究,即树木的存在降低了行人水平空气质量[8,43]。然而,所关注宽阔街道浅街谷中的绿化,与以往多数街道宽度较窄的街谷研究不同,尤其是较大宽度的主次干道可容纳更多行数的绿带,绿带也有宽度较大的情况,从而形成更为复杂的空间结构;而以往的街道峡谷研究绿带行数上多为一两条,最多三条[9,43],最近的研究有出现四条的情况[36],且一般未考虑较宽绿带,在空间结构上较为简单。强调这一点,是为了在后续的对比讨论中,与街谷和开放道路研究均进行比较,因为相比于街谷研究,开放道路研究更多涉及了多行绿带、不同空间结构的状况。

4.2.1与其他要素有关的影响幅度和趋势

以往街谷模拟研究表明,树木引起的浓度增长在背风侧高于迎风侧[8,11],而本研究多数场景为迎风侧高于背风侧,这主要是街道结构背景引起的差异。一般来说有树后浓度增加明显的一侧与无树时的高值侧相对应,也有例外的情况:M3高值侧为迎风侧,但绿化后浓度增加区域集中在背风侧,这可能是机非绿带针叶树与绿篱直接相连形成了底层的致密结构,使得绿带间产生了风速降低值较大的类似“微峡谷效应”[44]所引起的,使得颗粒物更多地停留在背风侧,尤其是背风车道位置。前人综述[1]总结了以往街谷研究中树木引起的浓度变化率,对于研究前提与本研究接近的倾斜45 °风向、H/W小于0.5的研究[40,45- 46],浓度变化率区间为背风侧2%—119%,迎风侧34%—246%。本研究中B1案例背风侧浓度变化率(99.70%)处于前人研究的背风侧区间内,其他案例关注迎风侧浓度,慢行道变化率为9.34%—58%,总体上低于前人研究中的迎风侧变化率的区间,主要原因是无树场景下迎风侧浓度较高,变化率的基数较大,不同于以往研究迎风侧浓度较低的情况,这进一步说明了本研究在街道结构上与以往研究的差异性。另外,与前人研究关注单侧整体均值不同,本研究将单侧细分为车道与慢行道,这是街道宽度差异所带来的不同保护受体的研究需求,也是变化率差异的原因之一。

将研究结果与区分了保护受体且涉及宽道路多条绿带的开放道路研究对比。郭晓华、戴菲[19,47]对主次干路绿化板带形式对颗粒物浓度的影响进行了研究,趋势上的结果是绿带使得车道浓度升高,人行道浓度降低,这与本研究不同(车道和慢行道均升高),这是因为他们的研究关注的是周围无建筑的开放道路。因此在道路研究对象上,尽管一些主次干道的宽度较大且建筑与建筑之间多有空隙,与以往多数街谷研究的关注对象不同,但在绿化对污染物浓度的影响的正负效应层面,仍应与开放道路区分开,这在街道绿地规划中尤为重要。

绿化对空气质量的影响除了与其自身性状有关,也受到与街道结构、气象条件、污染源条件等多种因素的交互作用的影响[48]。已经探讨了街道结构的影响;气象条件一般关注风向的影响,所设置的倾斜45 °风向在以往的研究中经学者总结属于使街谷两侧浓度增加的最坏情况[1],在本研究中是固定量不做进一步讨论;污染源条件差异在本研究中有所涉及,需进行探讨。本研究基于对实际污染源情况的调查,对不同等级道路场景的源强及污染源数量进行了不同的设置,结果显示(3.1.3),支路的慢行道浓度增长率高于主次干路,但浓度数值上,有无绿化均低于主次干路。这表明,尽管以往一些学者基于深街谷污染物难以扩散的性质而重点关注其中绿化造成的影响[8],本研究所关注的主次干道浅街谷在考虑了源强的影响后,其浓度的绝对数值高于相对较深的支路街谷,这使得此类街谷的绿化影响同样值得关注。不当的绿化也会使得此类街谷内浓度增加较明显,M2、M1的浓度排序变化也证实了这一点。

4.2.2三维绿化总量因子表征性突出

当考虑街道绿化的多层复合绿带、绿带上不同植物组合的规律探究、效应评价时,植物个体性状参数(树高、LAD等)往往显得不够适用,尽管它们仍是影响空气质量的绿色基础设施设计的重要考虑方面[48]。本研究从绿化结构、总量因子和指示因子进行研究,旨在拓展相关研究的研究范畴,选出其中能表征绿化对浓度影响的因子,从而加强研究的现实性和应用性。

在所有考虑的结构和因子中,NCVF与浓度变化率的极显著正相关较为突出(TCVF同样为正相关但不显著),这在很大程度上表明,靠近源的绿带对慢行道浓度影响较大。以往少数街谷研究关注了CVF的影响:Gromke[35]的研究表明,对于H/W比为1.67的街谷,CVF与浓度变化率呈良好的正相关关系;Karttunen等[36]关注的大道型街谷与本研究更为类似,其结果表明CVF是人行道浓度升高的主要决定因素之一,在平行风时有良好的线性关系。本研究与以往研究结果类似,浓度变化率与冠层体积分数也为正相关,但基于街道结构及相应绿化布局的差异,近源冠层体积分数而不是总冠层体积分数的相关性更明显,这和绿带与源、流场的相对位置有关。

在明确近源绿带的高影响性后,探讨不同结构类型场景的表现。在垂直结构上,关注近源机非绿带的结构。不同机非绿带垂直结构的场景增长率不同,没有灌木的乔草结构(M2)高于有灌木的其他结构。研究表明,距源较近的绿篱或低水平植被有利于颗粒物的沉降,对污染物向慢行道的传输有一定的阻碍作用[10],也有一些研究肯定了乔灌结构在污染物去除上的优势[2,32,49],这在一定程度上与本研究结果类似,然而研究方法及街道背景上的区别使得结果间不完全可比。另外,本研究在垂直结构上样本量少,且这种定性描述方式难以明确表明冠层特征,尤其是乔木的类型及形态上,因此绿化垂直结构在本研究中并不能很好的解释及表征浓度受绿化的影响程度,这也是实际复杂绿化的相互比较所存在的问题。相比较来说,水平结构作为定性描述因子稍有优势,它表明了冠层高度的变化,这和冠层体积有关。Deng[33]对开放道路路侧绿带的研究表明,递减型绿地通过绿地前方的高大树木可较大减缓风速从而减少绿地前方PM2.5扩散,均匀型绿地产生相对静止的空气运动不利于扩散,递增型绿地后方较高树木促进了空气湍流从而更有效地捕获颗粒物以降低空气中颗粒物浓度(递增、递减型可对应本研究的上升、下降型)。不同于此研究的开放道路背景,本研究在街谷背景下讨论水平结构的影响,在不同类型的优劣性上与该研究类似,但仍应进一步研究这些类型在街谷内的影响机制。近源冠层体积分数的大小可作为解释它们之间差异的原因之一,但总冠层体积分数也和浓度变化率有一定正相关关系,这意味着远源绿带也起到一定的作用,绿带对空气质量的总体作用可能受到各位置绿带及它们的组合所形成的空间结构(例如本研究的水平结构)的共同影响,值得进一步研究。

其他定量绿化因子上,尽管未达到显著水平,但相关性的正负可在一定程度上说明绿化水平越高,慢行道浓度增长率越高。SVF2表明慢行道位置受冠层遮挡后的开阔度,可间接表明绿化水平,在实地测量中易于获取。SVF2与浓度变化率的相关系数较高但不显著,这是选取位置的原因,基于近源冠层体积分数的高相关性,车道附近的SVF应具有与浓度变化率更高的相关性,可考虑作为绿化对浓度影响的指示因子;覆盖率作为二维指标,其与浓度增长率的相关性较低,不足以指示浓度受绿化所引起的变化,这是街道绿化在物种组成和结构上的多样性引起的三维特征所导致的,显示出引入三维绿化因子的必要性,各三维定量因子的相关性均高于覆盖率;除了前述的CVF因子外,CV也得到了以往研究的关注,有研究发现较大的三维绿化量(即三维冠层体积)并不意味着较低的PM2.5浓度[13],这与本研究结果类似。可见三维绿化因子作为能更全面反映街道绿化程度的指标,正得到研究者们更多的关注,在今后的绿地规划控制指标制定和绿化影响评估中有较大的发展空间,本研究中最能反映慢行道浓度变化的是NCVF,该因子包含了植被与源相对位置、植被三维总量、街道结构信息。

4.3 绿化对微气候的影响

研究结果显示,街道绿化能通过降温增湿改善街道微气候,这与以往多数研究一致。在绿化因子上,GCR、SVF2与3个指标都获得了较好的相关性,说明二维绿化总量因子GCR、慢行道SVF在微气候上有较好的指示作用。温度降低区域的空间分布与绿化分布相一致,高绿化覆盖率的场景有更大的温度降低率。有研究表明城市街区植被的冷却效率与冠层覆盖度高度相关[50],本研究结果与之类似。9个样区的慢行道降温强度最大值为1.71℃,平均值为1.06℃,将温度变幅与以往的街道绿化热效应研究进行对比:Tsoka[15]对城市绿化产生的行人水平冷却效果的研究进行了综述,总结在街道峡谷内增加树木和绿篱引起的区域平均气温降低幅度在0.2—1.6℃。与该区间进行对比,本研究降温强度的均值在此范围内,慢行道降温最大值略超出此范围,这可能是所选取的不同目标区域或本研究所设绿化程度较高引起的。总的来说,研究结果反映了温带城市地区的复合街道绿化对街道内行人水平热环境的可能改善结果,在宽阔街道内的多层次绿带有利于行人水平热舒适的营造。

4.4 综合生态效益及规划启示

主次干道综合生态效益高的场景M3、S2、S3在绿化结构上类似,机非绿带同为乔灌结构,水平结构同为均匀型,这是适用于本研究场景下的结果,而这些绿化结构在更广泛场景下的优越性如何还有待进一步研究,从评分来说,这类配置在对颗粒物扩散影响较低的同时,保障了较好的慢行道热环境效益。从覆盖度上看,除了次干道的S2作为最高覆盖度的场景与中等覆盖度S3获得了相同分值外,等级内具有中等覆盖度的场景均获得了最高分值。

研究也可提供一些规划上的启示。例如,涉及道路绿化的规划条款[21]多强调绿化在热环境、视觉上的积极效果,很少关注其对空气质量的可能负面作用,除了本文关注的对局地污染物扩散的影响外,植物还可能是其他空气污染物的来源[48],因此应对这些作用进行综合考虑和权衡,盲目追求街道的高绿化覆盖率、高绿量可能难以达到最优的综合生态效益。在对街道进行绿地新建或改造前,通过试点模拟研究、物种信息收集等方式掌握可能的负面效应的信息以做出合理决策。北京市《城市副中心控规》中“鼓励城市干道设置中央分隔带种植高大乔木”[51],根据本研究的结果,中央分隔带作为近源绿带,较大的冠层体积分数可能不利于慢行道空气质量,应予以控制;然而本研究未包括宽阔中央绿带的情况,这类绿带增大了两侧污染源的距离,可能对慢行道空气质量有利。因此,具体的建议上,还是应当基于街道条件进行有针对性的建模研究,开展研究者与城市规划者之间的合作[36,43],从而将研究结果更好地应用到实际中去。

4.5 研究局限性及展望

本研究关注典型夏季条件下交通污染源的情况,如果是其他季节或有其他污染源,结果会有所不同,后续研究可通过改变这些条件进行多尺度、多种污染源的研究;对实际绿化进行了一定程度的简化,今后可根据研究需要利用激光雷达等方式[36,52]实现更为精准的植被建模;对绿化结构类型仅做初步探讨,后续研究可结合理想街道模型的控制变量研究或实地监测,讨论生态效益指标与绿化结构类型的关系,一些新颖的绿化指标也可进行进一步研究;重点关注了慢行道位置的生态效益,对车道位置没有深入探讨,今后可根据研究需要对不同保护对象进行进一步研究;由于重点关注空气质量,在微气候方面仅选取了较为基础的空气温度等指标,使得结果无法与一些使用生理等效温度(PET)这类热舒适度指标的研究[17,53]进行结果的对比,各指标打分也使用了等权重的简单方式,另外,街道绿化产生的生态效益还有很多例如美学效益,今后可在这些方面进行进一步的多种生态效益权衡研究。

5 结论

街道绿化增加了行人水平的PM2.5浓度,在复杂的街道结构和绿化结构下,结合了植被与源相对位置、植被三维总量、街道结构信息的近源冠层体积分数最能表征绿化引起的慢行道空气质量变化。街道绿化可降温增湿、降低风速,覆盖率、慢行道天空可视因子可作为街道绿化对微气候影响评价的指示因子。各道路等级内中等覆盖度的场景具有最佳综合生态效益,主次干道综合生态效益高的场景特点为机非绿带为乔灌结构,水平结构为均匀型。