赴乡抱团养老模式可行性研究

2021-04-08孙怡芳

□文/孙怡芳

( 南京财经大学 江苏·南京)

[ 提要] 目前我国养老问题迫在眉睫,而传统的养老模式难以满足日趋增大的养老需求。 基于现存问题,本文提出一种全新的养老模式——城市老年人赴乡抱团养老,旨在满足老年人的心理、生理双重需求的同时,充分利用乡村丰富的资源,实现生态产业化,助力乡村振兴。 为探索该模式的可行性,主要运用因子分析法、模糊综合评价法,从南京市民赴乡抱团养老的意愿、南京市周郊乡村的宜居情况两方面进行研究。 最后,针对此模式实施过程中可能存在的阻力提出相关建议。

一、前言

赴乡抱团养老,即有亲戚关系或是志趣相投的几户老人在乡村抱团居住,几户家庭共同生活、相互照顾,过着温馨舒适的晚年生活。该模式最初由政府扶持并引导民间资本注入,到最后发展成为由市场主导且有协会监管的,集文化、娱乐、康复、医疗、饮食、房地产等产业于一体的乡村养老点。此新型养老模式的研究意义主要有以下四个切合点:

第一,切合我国养老难现状,着力减轻社会养老压力。 目前,我国已步入老龄化社会,老龄化程度在逐年加深,预计到2050 年,60 岁以上人口占比将达到15%。此外,我国“计划生育”政策所带来的特殊国情也加重了社会的养老负担。根据预测,到2050 年中国将有累计3 亿的独生子女家庭。如今,父母渐老,孩子尚小,中国第一代独生子女的危机已经到来。不仅如此,失独老人、空巢老人、独居老人等的养老问题也亟待解决。

第二,切合老年人双重需求,实现老有所依、老有所乐。 一方面随着家庭结构的变化,家庭养老的功能逐渐弱化,而社会化养老服务体系的建设又远远落后于社会养老服务需求的膨胀速度,使得养老问题迫在眉睫;另一方面据国家民政部门调研结果,如今许多老年人的心理健康存在问题,苦闷、孤单、抑郁、烦躁、多疑等消极情绪常与老年群体“相伴”。老年人生理、心理的双重需求,使得“赴乡抱团养老”这一模式应运而生。

第三,切合国家相关政策,助力乡村振兴。在乡村振兴的背景下,中央提出要有效利用宅基地,探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”的土地政策。即:拥有宅基地资格权的农户——闲置的宅基地可以出租给做休闲农业项目的个人或者公司,获取分红;农村创业者——返乡创业者可以通过租赁“使用权”的方式,做特色客栈、农家乐等;养老乡居客——宅基地流转可在“适度”的原则下进行,为回归乡村养老度假的新乡民提供土地流转政策支持,此土地政策正适用于在乡村发展抱团养老这一模式。同时,新型养老模式能够将乡村资源与养老产业有机结合,促进新型养老模式发展的同时助推乡村发展,力求城市养老压力减轻与乡村振兴的双重效益。

第四,切合南京市发展现状,具有实际意义。 目前,南京市老龄化程度高于全国平均水平,养老问题突出。且南京市家庭结构变化较大,家庭人数的下降使得家庭成员赡养老人的压力增大,而抱团养老正可以减轻子女、后辈的养老压力。同时,南京大力建设美丽乡村,不断完善乡村基础设施建设,增强乡村与城市之间的联系,这对于发展赴乡抱团养老有着极大帮助。

二、市民赴乡抱团养老意愿分析

本研究主要采取问卷调查的方式对18 岁以上南京市民进行问卷调查,针对赴乡抱团养老意愿、人口社会学特征、生活现状、满意度、养老现状或预期等问题进行调查。

( 一)认知度及意愿分析。 分析调查结果发现,市民对赴乡抱团养老概念的认知度还不太高。仅有6%的人和16%的人表示很了解和较了解;表示知道但不太了解抱团养老,人数最多,占总体数量的34%。值得注意的是,虽然绝大部分人对报团养老的概念比较模糊,但经过简单解释后,大部分人表现出强烈的兴趣,超过半数的受访者有此意愿。这说明这种养老模式迎合了当代城市居民的理想养老需求,具有相当大的潜在市场。

( 二)原因分析。对人们是否选择赴乡抱团养老的原因进行分析。其中,有78.8%的被调查者选择“减少孤独,相互照顾”,是人们选择的最大原因;超过69%的被调查者选择赴乡抱团养老是因为“喜欢乡村生活环境”;认为其能“丰富生活”和“为子女减负”的分别有56.6%和29.7%;仅有29%的被调查者选择了“减少生活开支”,说明该项不是南京市居民有意愿到乡村抱团养老的主要原因。

对于无意愿进行抱团养老的人群,“不习惯乡村生活环境”与“可能产生人际纠纷”是阻碍他们进行抱团养老的主要原因,这说明大部分市民相信抱团式养老本身没有问题,只是担心和自己一起养老的人无法和谐相处。而不习惯乡村生活环境,可能是担心乡村基础设施建设不完善,医疗卫生条件较差等。

三、赴乡抱团养老影响因素分析

本文运用因子分析法对影响赴乡抱团养老发展的因素进行分析,主要研究生活自然环境、离原居住地距离、交通便捷程度、住宿条件、医疗条件、家政服务、人均生活成本、娱乐活动、生活习惯是否合得来、性格是否合得来这10 个因素的影响。

( 一)信度检验。由于影响赴乡抱团养老模式发展因素的外部因子较多,有些指标相似使其无法矩阵化;有些指标的相关性过低可能会使得KMO 值过低,预先对数据排除使其能够进行矩阵化,再进行KMO 和Bartlett 检验。

本文中KMO 值为0.923,且Bartlett 球形度检验的显著性水平为0.000,表明非常适合进行因子分析。

( 二)公因子的提取。 初始特征值大于1 的因子仅有一个,但是为了提高变量解释的累计贡献率,提取前三个主成分,方差贡献率分别为:69.649%、7.083%、6.382%,总共可以解释10个变量的83.114%的信息。

根据结果可知,因子1 在“生活自然环境”、“离居住地距离”、“交通便捷程度”、“住宿条件”、“医疗条件”5 个观测变量有较大载荷,主要反映了抱团地点的环境和交通等因素,因此将因子1 命名为“地理环境因子”。因子2 在“住宿条件”、“家政服务”、“人均生活成本”、“娱乐活动”4 个指标上具有较大载荷系数,反映了抱团养老的服务配套和生活水平,将其命名为“服务配套因子”。在因子3 中,“生活习惯是否合得来”、“性格是否合得来”拥有较大载荷,可将其命名为“人际交往因子”。

综上,提取的三个因子为:地理环境因子、服务配套因子、人际交往因子。其中,住宿条件、家政服务水平等直接影响居住舒适度,娱乐活动影响人们精神需求,而生活习惯和性格的匹配直接影响“抱团”能否继续进行。

四、南京市周郊乡村宜居性分析

( 一)南京市周郊乡村情况概述。要分析赴乡抱团养老模式的可行性,其中需要着重考虑的是乡村是否适宜老年人居住。因此,对乡村进行实地走访调查后,发现在南京市周郊乡村发展该模式主要存在以下优势:一是乡村基础设施较为完善,乡村的村民居住建筑多为二层或多层的独栋别墅,较为先进,乡村聚落的建筑形式和空间格局较好地适应了当地气候条件和地理环境。多数集镇政策优惠力度大,村落间部分进行拆迁及翻修工作。二是乡村所在地的自然环境十分优美,远离城市生活的喧嚣,环境静谧美好,垃圾分类问题得到广泛宣传。尤其是浦口区与江宁区的乡村,依山傍水,空气清新,住宅区较为分散,十分易于老年人生活。

但也存在一些问题:一是交通不便利,周郊乡村均较为偏远,地铁几乎无法到达,只有几班公交车,公交车班次稀少,道路虽经柏油翻新,但公交站等并不通达,部分村落间发展不平衡(老镇片区尤为明显),村落内部交通通达度低,部分道路仅能容纳自行车、电动车及小型三轮车通行。二是医疗水平低,医务人员和人均床位数都较少,基础设施配备不齐全,距离医疗服务中心距离远,路程时长较长。村卫生室供应的药品大都是治疗感冒发烧类的常规性药品,而对一些有着特殊用途的药品,如保健品、慢性病、治疗药品等的供应较少。除此之外,部分村落生活及娱乐设施极其稀缺,生活购物不方便。

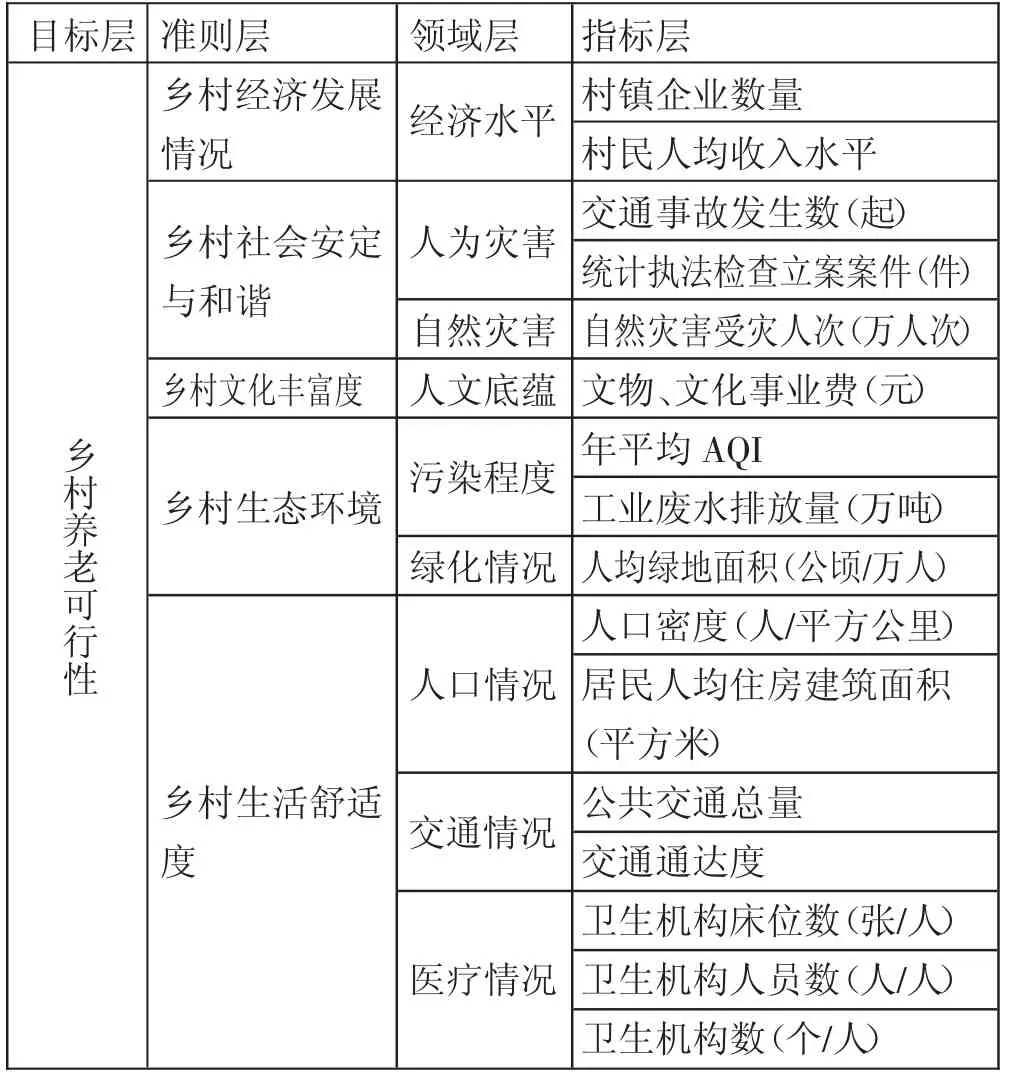

( 二)乡村宜居性综合评价——模糊综合评价。构建乡村宜居的综合评价体系,从准则层、领域层、指标层这三级的指标来评估乡村的宜居性,如表1 所示。( 表1)

根据实地走访调查获得的数据,利用模糊评价法计算出南京市各个乡村的宜居性指数,从而得到不同村庄实施赴乡抱团养老模式的可能性程度,并根据分数排名,选出较为适合该模式的乡村。

最终计算得出宜居性评价指数排名前五的乡村为:七里村、杨柳村、西时村、宋家边、新生村。这说明在这几个村落发展新型养老模式的可行性较高。

表1 综合评价体系一览表

五、结论

从上述分析结果可知,赴乡抱团养老这一新型养老模式存在着较大的可行性。一方面根据调查结果可以看出,市民对此存在着较大的兴趣与意愿;另一方面尽管还存在着模式尚未成熟,医疗、养老设施不完善等问题,但乡村低廉的地价以及闲置的土地在一定程度上可以解决养老机构收费高、床位不足的问题,降低老年人的养老成本;同时,乡村中良好的邻里氛围、优美的环境能够提高老年人的生活质量,这都印证了此模式的可行性。针对目前可能存在的问题,给出了以下建议:

( 一)加大宣传,增强赴乡抱团养老认知度。 作为一种新型养老模式,社会公众显然对“赴乡抱团养老”的认知度与了解度还不高,这需要已践行者通过自身经历与体会,分享这一模式的优势,引起子女对城市老年人精神需求的重视;也需要政府与相关组织对其进行宣传,并通过已有案例不断完善其不足之处,以促进“赴乡抱团养老”进入良性循环、稳步发展。

( 二)完善相关法律法规,保护抱团养老者的合法权益。 例如,要对“抱团者”进行教育和指导,引导“抱团者”共同制定相关的合同或协议,让“抱团者”意识到彼此之间的地位平等,是以自愿互助为出发点,需要互相尊重生活习惯、共同承担相关费用,从而建立良好的、和谐的搭档关系。

( 三)完善硬件设施,满足潜在市场需求。 尽管目前南京市乡村基础设施等较为健全,但仍存在着例如交通不便、医疗条件不足等问题亟待解决。政府可在制度条例建立等方面给予帮助和支持,同时引导当地相关组织部门和企业,加大财政投入,发展“赴乡抱团养老”硬件设施的建设,尤其是在住宿环境和医疗卫生等方面。