中药铺灸配合DSA引导小针刀松解治疗胸腰椎压缩性骨折PKP术后残余腰背痛临床对比研究

2021-04-08宫云昭王世轩刘春雷李可大齐鹏坤

宫云昭,王世轩,刘春雷,李可大,齐鹏坤

0 引言

随着我国人口老龄化的加剧,骨质疏松引起的胸腰椎压缩性骨折患者逐年增加,经皮穿刺球囊扩张椎体成形术(Percutaneous kyphoplasty,PKP)作为一种新兴技术被广泛应用于临床[1]。该疗法能够快速有效地改善患者短期剧烈疼痛等情况[2],但大量临床研究发现,有部分患者经PKP手术后,短期的剧烈疼痛虽能快速缓解,但存在长期的术后慢性的腰背疼痛,给患者的生活带来了诸多不便[3]。因此,为缓解上述情况的发生,本文通过对中药铺灸配合DSA引导小针刀松解2种外治法联合治疗胸腰椎压缩性骨折PKP术后残余腰背痛,进行临床观察,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究90例患者均为2018年5月至2019年10月在辽宁中医药大学附属二院骨三科门诊就诊的PKP术后2个月仍残留腰背痛的患者,根据随机数字表法将以上患者随机分为3组(铺灸组、针刀组、联合组),每组30例。铺灸组:平均年龄(63.45±4.67)岁,平均病程 (10.43±5.62)个月,发病部位:T12-L2 14例,L3-L4 13例,L5-S1 3例。针刀组:平均年龄(62.25±4.82)岁,平均病程(8.90±4.82)个月,发病部位:T12-L2 15例,L3-L4 9例,L5-S1 6例。联合组:平均年龄(63.20±4.70)岁,平均病程 (7.46±2.68)个月,发病部位:T12-L2 15例,L3-L4 10例,L5-S1 5例。各组患者于治疗结束后第1个月、第2个月随访。三组患者在年龄、病程、发病部位等方面差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断及纳入标准

1.2.1 纳入标准 ①符合《中医病证诊断疗效标准》中腰椎压缩骨折诊断的患者[4];②年龄50~80岁,行PKP术后2个月以后仍残余腰背痛的患者;③术后影像学检查未查出骨髓泥渗漏及邻近椎体再次骨折的患者;④PKP术后伤口已经完全愈合,无皮肤破损的患者;⑤未参与其他临床试验;⑥患者及家属知情同意并自愿参加本研究,签署知情同意书,经医院医学伦理委员会审核并通过。

1.2.2 排除标准 不符合上述中西医诊断标准;患有严重的胃肠疾病;严重的心脑血管疾病及精神障碍疾病;特殊生理期的女性;术后伤口未愈合存在感染可能的患者;不配合本次研究的患者。

1.2.3 不良反应 治疗期间观察并记录三组患者不良反应发生情况,如果患者在治疗期间出现头痛、眩晕、倦怠、皮疹等应立即停止治疗,终止临床试验。

1.3 治疗方法 铺灸组采用中药铺灸治疗,每周2次;具体操作:清洁大椎穴至腰阳关穴,各穴左右各旁开3寸之广泛区域皮肤,将生姜绒平铺于皮肤上,厚约3 cm,之后将掺有中药粉的艾绒做成艾柱放在姜泥上点燃,约3~7壮。每周2次,每次1.5 h。药粉成分如下:附子15 g、肉桂9 g、干姜15 g、三棱15 g、莪术15 g、菟丝子10 g、鹿角霜15 g、鸡血藤15 g、牛膝15 g、泽兰15 g)。针刀组DSA引导下小针刀松解治疗,具体操作如下:患者俯卧位,腰下垫枕,充分暴露,选取进针点(手术的腰椎节段的关节突关节、椎体横突边缘、横突、腰部结节病灶点最明显位置),记号笔标记,常规无菌消毒,铺无菌洞巾,利多卡因局麻,DSA引导下,透视腰椎正侧位,明确刃针位置,选取针具,按定点、定向、加压分离、刺入步骤进针,多次调整刃针的方向,找到最终松解之部位,进针后在骨的边缘进行纵向疏通,横向剥离(2~4次)快速拔针,无菌敷料按压1 min。每周1次。联合组于每周周一、周五进行中药铺灸治疗,每周周三进行DSA引导下针刀松解治疗。

2 疗效指标及疗效标准

2.1 疗效指标 分别在药物治疗前、治疗后、治疗结束后1个月及治疗结束后2个月,对三组患者进行VAS评分、JOA评分、ODI评分评定。

2.2 疗效判定标准 依据《中医病症诊断疗效标准》评估患者治疗效果。痊愈、显效、有效、无效4级。痊愈:疼痛完全消失,腰背部无不适感,日常生活完全恢复正常;显效:腰背疼痛基本消失,腰背部残留少许不适感,略微影响日常生活;有效:腰背疼痛比治疗前减轻,偶尔发作,对日常生活影响不明显;无效:以上情况均未改善或改善不明显,严重影响日常生活。总有效率=(痊愈例数+好转例数)/总例数×100%[4]。

3 结果

3.1 三组患者临床疗效比较 联合组治疗后临床疗效与针刀组、铺灸组相比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

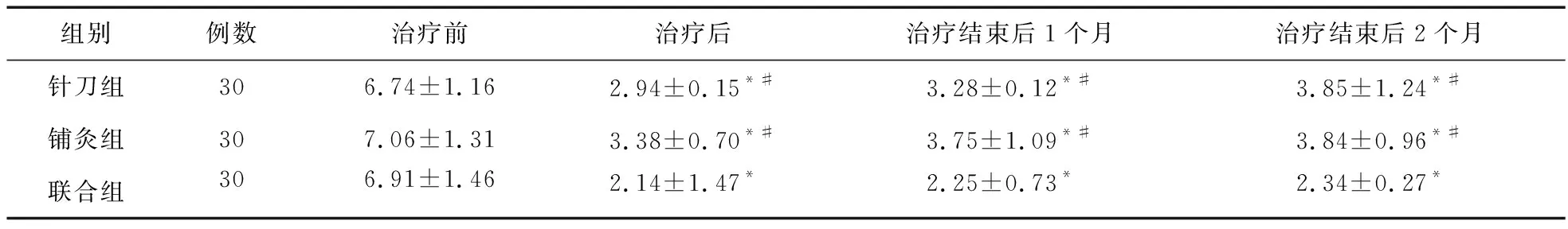

3.2 三组患者VAS评分比较 治疗前三组间的VAS评分差异无统计学意义;三组治疗后、治疗结束后1个月、治疗结束后2个月VAS评分均较治疗前显著降低(P<0.05),且联合组VAS评分较针刀组和铺灸组显著降低(P<0.05)。见表2。

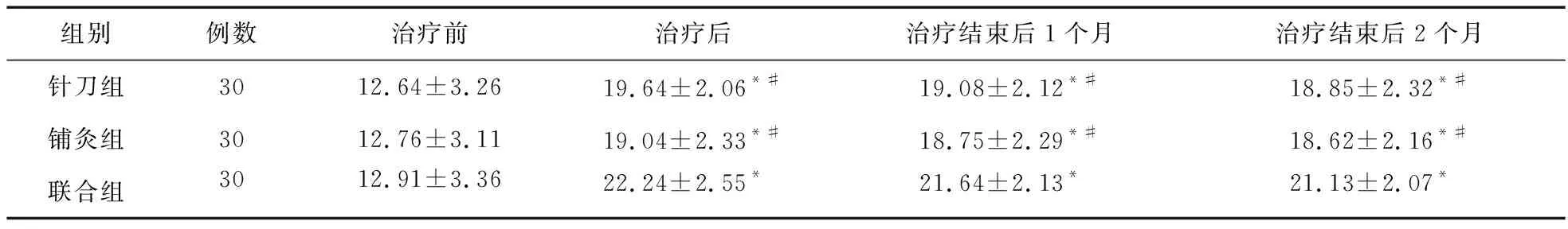

3.3 三组患者JOA评分比较 治疗前三组间的JOA评分差异无统计学意义;三组治疗后、治疗结束后1个月、治疗结束后2个月JOA评分均较治疗前显著升高(P<0.05),且联合组JOA评分较针刀组和铺灸组显著升高(P<0.05)。见表3。

表1 三组患者治疗后临床疗效比较[例(%)]

3.4 三组患者ODI评分比较 治疗前三组间的ODI评分差异无统计学意义;三组治疗后、治疗结束后1个月、治疗结束后2个月ODI评分均较治疗前显著降低(P<0.05),且联合组ODI评分较针刀组和铺灸组降低更显著(P<0.05)。见表4。

表2 三组患者治疗前后VAS评分比较(分)

表3 三组患者治疗前后JOA评分比较(分)

表4 三组患者治疗前后ODI评分比较(分)

4 讨论

腰椎压缩性骨折多因外力与骨质疏松共同作用,导致椎体内微小骨折的发生,致椎体高度下降,椎体变形,从而产生腰背部剧烈疼痛的一种骨科疾病[5]。PKP手术以其微创、快速、局麻等特点逐渐成为治疗本病的有效手段[6]。该手术虽然解决了患者短期的剧烈腰背痛,极大地缩短了患者的卧床时间,但很多患者出院后会残留慢性的、不是特别剧烈的腰背部疼痛症状[7],这仍是一个急需解决的医学难题。PKP术后发生慢性腰背痛的原因可能与如下因素有关:①患者的骨质疏松情况,患者术前骨质疏松极为严重,存在慢性疼痛,PKP术后卧床一段时间可能加重骨质疏松情况;②腰椎压缩性骨折导致了椎体外形改变,其所起止于骨面之上的肌肉、肌腱、血管、神经等附着组织也随之受到牵拉损伤,PKP手术虽然恢复了椎体的外形与高度,但是其受损的肌肉、肌腱、小血管、神经及附属组织仍需较长时间的恢复,因此会存在较长时间的慢性疼痛[8];③胸腰椎椎体骨折后,原有的椎体与小关节间的力学关系被打破,虽然术后人为重建了原有的力学关系,但其恢复到原有的力学平衡关系仍需较长时间[9];④随着骨折受损的肌肉、神经等或因患者的不恰当锻炼而发生黏连,再次刺激患者的神经产生局部无菌性炎症,进而出现局部的疼痛[10];⑤PKP手术虽属微创治疗,但有些患者需多次定位,多次改变穿刺的方向,导致局部的损伤,术后损伤部位恢复缓慢产生局部疼痛。通过大量的文献研究和对该病的临床症状进行总结分析,考虑本病的中医病机总属“肾虚血瘀”。《素问·宣明五气论》言:“五脏所主,肾主骨生髓”,骨骼的坚固充密全赖肾气的滋养。肾气虚则气血化生无源,骨骼失之所养,诱发为骨质疏松,机体以骨质疏松为病理基础,受外力作用,产生微小骨折,骨折后脉络受损,气滞血瘀,故不通则痛,为腰背部慢性疼痛的根源[11]。气滞血瘀之后,腰背部气血运行受阻,骨骼失养,再次加重骨质疏松。腰背部椎体骨折后,虽然经PKP手术恢复了骨折椎体原有高度,但是其“血瘀气滞”的环境并没有改变,因血瘀导致腰背部气血运行不畅,最终致机体产生慢性疼痛。同时血行不畅会反过来加重骨质疏松的进程,再次成为腰背痛的诱因,也是促使临近椎体再发骨折的诱因之一。因此,本病在治疗原则上应以“补肝肾,益精髓,化瘀血,通经络”为治疗大法。

中药铺灸源于中医传统治疗方法之“灸法”,其操作方法是通过四诊合参,辩证论治,为患者开出一种合适的处方[12]。将处方所用中药打成药粉掺于艾绒中,再将生姜打成姜泥平铺于后背督脉周围进行广泛的大面积的灸疗。其作用机制是:PKP术后患者多为老年人且多为骨质疏松症患者,该类患者大多肾阳亏虚,整体阳气不足,阳气不足则气血运行缓慢,久则致瘀,产生腰背痛[13]。中药铺灸一是通过灸的热力刺激督脉及其所过之处的输血,振奋肾阳,振奋周身之阳气,使气血运行通畅,通则不痛[14];二是艾绒中所掺中药可通过透皮作用于背部经络、营卫,起到活血化瘀,通经止痛之效果[15]。本法安全、绿色、操作简单方便,为中医传统疗法。DSA引导下针刀松解疗法是通过数字血管减影技术,准确定位针刀所松解的部位,能真正做到靶向治疗,安全有效。其作用机制是通过针刀松解作用快速恢复后背部肌肉的力学平衡关系,促使肌肉筋骨平衡,做到“骨正筋肉”,则腰背痛自止[16]。本法相对传统针刀疗法而言,最大程度上避免了医疗事故发生率,将危险系数降到最低,真正做到了可视化针刀。

中药铺灸与DSA引导下针刀松解为中西医结合外治疗法,将中医的理论与技术与现代医疗手段相结合,其效果突出,操作安全,优势互补,因此,通过研究证实了中药铺灸配合DSA引导针刀松解治疗PKP残余腰背痛情况明显优于单纯应用中药铺灸或DSA引导针刀松解疗法,希望通过本研究为临床治疗PKP术后残余腰背痛的治疗提供新思路,为广大患者减轻痛苦。