经皮内镜腰椎间盘切除术术后复发的危险因素分析及概率预测

2021-04-08余杨可夏磊

余杨可,夏磊

(郑州大学第一附属医院 骨科,河南 郑州 450052)

腰椎间盘突出(lumbar disc herniation,LDH)是一种常见的骨科疾病。轻症患者可通过保守治疗治愈。症状较重,且有手术指征的患者保守治疗3个月后仍无法缓解则需要手术治疗。传统的开放手术虽然能取得良好的治疗效果,但是传统手术会破坏椎板、黄韧带及周围组织,术后影响脊柱稳定性,且传统开放手术对于椎间型和极外侧型疗效欠佳[1]。随着经椎间孔脊柱内镜系统(transforaminal endoscopic spinal system,TESSYS)的应用,经皮内镜腰椎间盘切除术(percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)因其切口小、对软组织的损伤小、失血量少、术后卧床时间短等优势得到了广泛的应用[2]。然而,随着椎间孔镜技术的发展,PELD术后患者的相关并发症也得到了广泛的关注。据既往文献报道,虽然PELD治疗腰椎间盘突出有效率达90%以上,但是仍有5%~10%的患者经治疗后再次复发[3]。既往报道的术后复发危险因素包括高龄、超重等[4]。明确PELD术后复发的危险因素对于制定合适的手术方案及术后疗效评估具有重要意义。列线图(Nomogram图)是一种有效、可靠的预测工具,它能综合多个独立危险因素,将统计预测模型量化为单一的数值模型来估计结局事件的概率[5]。本文回顾性分析了396例接受PELD治疗的患者的临床资料。基于筛选的独立危险因素,构建并验证了预测患者复发概率的Nomogram图。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析了郑州大学第一附属医院2013年1月至2019年10月接受PELD的396例患者的临床资料,术后磁共振(MRI)显示突出的椎间盘组织已被清除干净。1 a内患者手术节段的椎间盘无突出者定义为未复发,再次突出者定义为复发。未复发组患者350例,复发组患者46例。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1纳入标准 (1)单节段的腰椎间盘突出患者;(2)初次行PELD的患者;(3)症状特点与影像学表现相符的患者。

1.2.2排除标准 (1)合并有脊椎畸形患者;(2)腰椎不稳或滑脱患者;(3)合并腰椎结核、肿瘤、或感染患者;(4)病例资料不完整患者。

1.3 手术方法患者取侧卧位,软垫垫于胸部及两侧腰部。C臂透视下体外克氏针定位并标记手术通道穿刺位点,局部浸润麻醉,常规消毒后铺巾贴护皮膜。取定位针于穿刺位点刺入皮肤,通过Kambinsan区刺入责任锥体,并麻醉局部小关节囊。尖刀切开皮肤约7 mm小口,沿穿刺针置入导丝,沿导丝依次旋入直径3.0~7.5 mm套管扩张组织。去除套管,依次用直径3.5~7.5 mm手动电转沿着导丝经椎间孔转入椎管区域,成形椎间孔,并实时询问患者下肢感觉变化。最后置入孔镜套筒。孔镜下环锯成形椎间孔,髓核钳咬除视野内的后纵韧带、纤维环和椎间盘组织,并适量去除黄韧带。用不同的髓核钳取出变性的髓核组织,并清理神经根周围黄韧带,同时询问患者下肢疼痛改善情况。射频刀头彻底止血并处理周围纤维环。关闭工作通道,缝合皮肤,覆盖敷料。

1.4 临床及放射学评估统计所有患者的性别、年龄、吸烟史、体质量指数(body mass index,BMI)、糖尿病史、高血压史、pfirrmann等级(根据MRI的T2加权相分级:Ⅰ级为椎间盘结构呈均匀白色信号,其椎间盘高度正常;Ⅱ级为椎间盘的结构呈不均匀的白色高信号,纤维环和髓核的区别比较明显;Ⅲ级为椎间盘结构的信号不均匀,中间是灰白的信号强度,纤维环与髓核的区别不明显,椎间盘高度正常或略微下降;Ⅳ级为椎间盘结构的信号不均匀,呈黑色低信号,髓核与纤维环之间的区别消失,并有椎间隙塌陷)[6]、突出类型(突出型、脱出型)、突出位置(左侧突出型、中央突出型、右侧突出型)、病程(<2 a、≥2 a)、手术节段活动度(术后2周腰椎手术节段过伸过屈位的cobb角之和)、手术节段(L2~3,L3~4,L4~5,L5~S1)。所有患者随访1 a以上,行术前、术后2周、术后 3个月、术后6个月、术后1 a腰椎正侧位X线及术前腰椎MRI检查,术后2周单独行腰椎过伸过屈位X线检查。

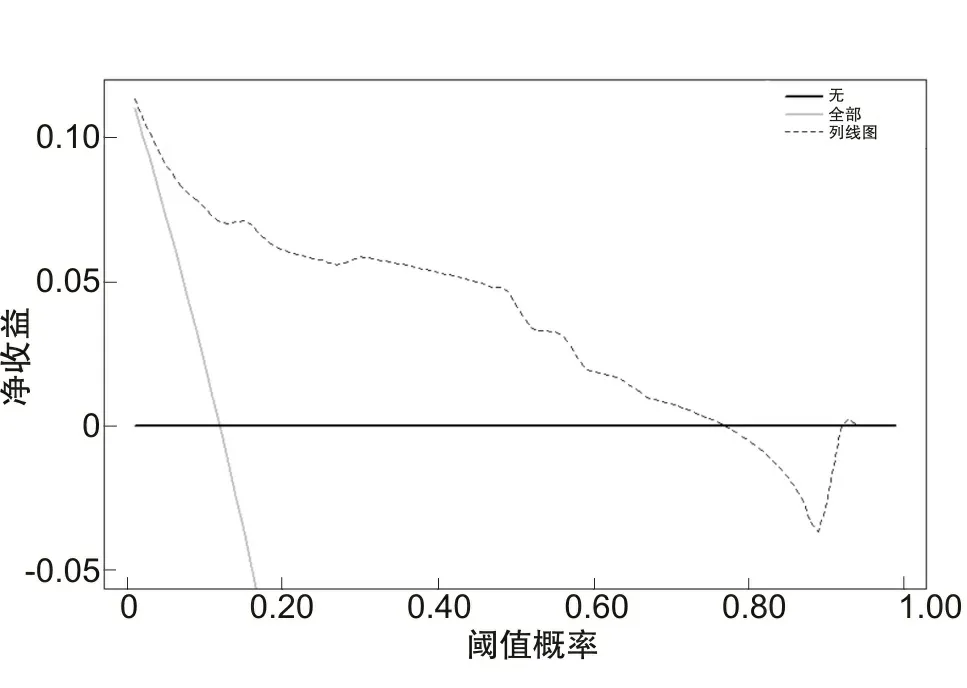

1.5 统计学方法数据分析及制图采用IBM SPSS 21.0 (IBM Corp,Armonk,NY)、R语言(3.6.3)和R studio软件(1.2.5033)执行。计数资料以频数和率(%)表示,采用χ2检验对比各变量在复发组与未复发组之间的差异。差异有统计学意义(P<0.05)的变量纳入多因素logistic回归分析,以筛选影响腰椎间盘突出患者PELD术后复发的独立危险因素。基于筛选的相关因素,构建并验证预测患者复发概率的Nomogram图。通过受试者工作特性曲线(ROC)和校准曲线验证Nomogram的准确度。Nomogram图的临床净收益用决策曲线评估。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

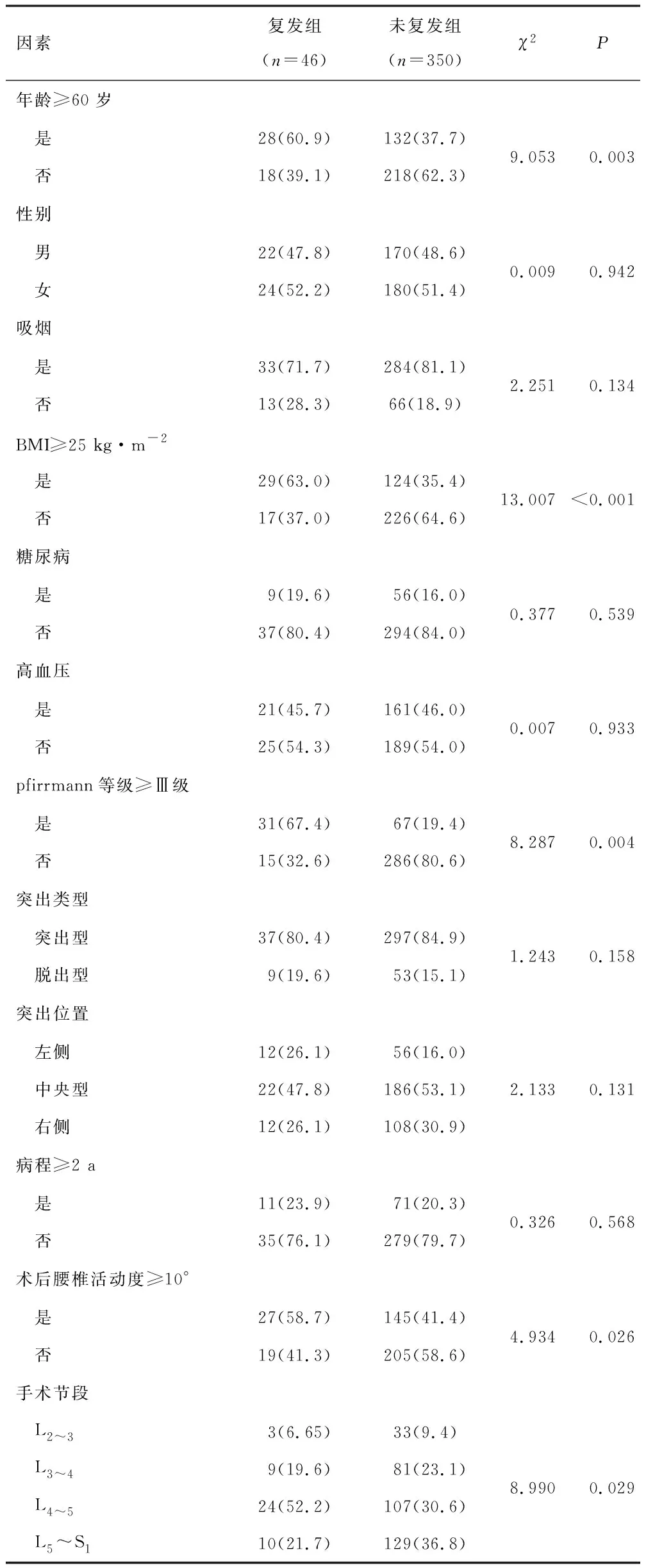

2.1 对比复发组与未复发组的差异复发组样本量为46例,未复发组为350例。性别、吸烟史、糖尿病史、高血压史、突出类型、突出位置、病程在复发组与未复发组之间的差异无统计学意义(P>0.05)。年龄≥60岁、BMI≥25 kg·m-2、pfirrmann等级≥Ⅲ级、术后腰椎活动度≥10°、手术节段在复发组与未复发组之间的差异有统计学意义(P<0.05)(见表1)。

表1 复发组与未复发组影响因素的差异[n(%)]

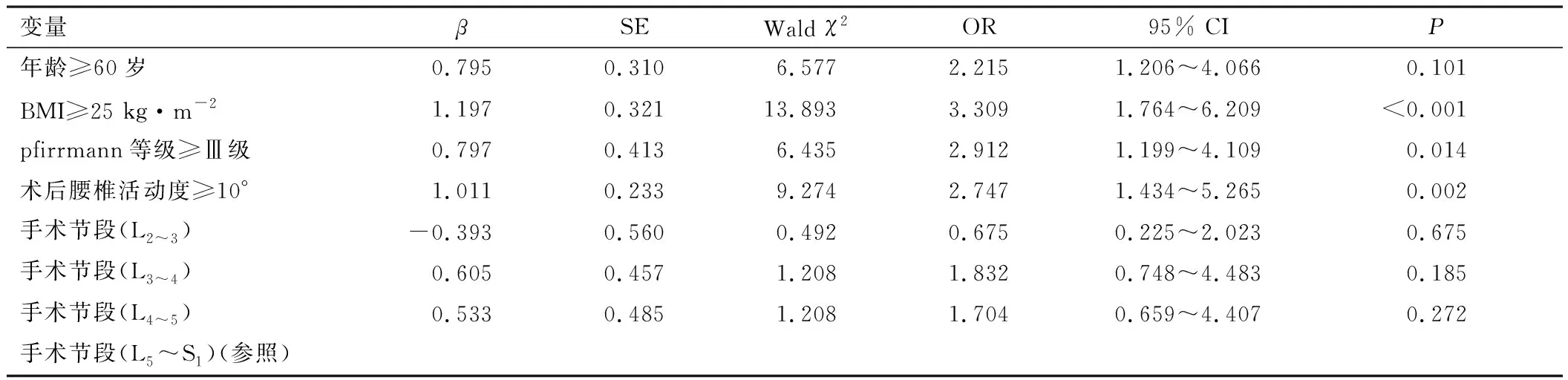

2.2 影响患者术后复发因素的多因素logistic回归分析pfirrmann等级≥Ⅲ级、BMI≥25 kg·m-2、年龄≥60岁、术后椎间活动度≥10°是导致腰椎间盘突出患者椎间孔镜术后复发的独立危险因素(见表2)。

表2 影响LDH患者PELD术后复发因素的多因素logistic回归分析

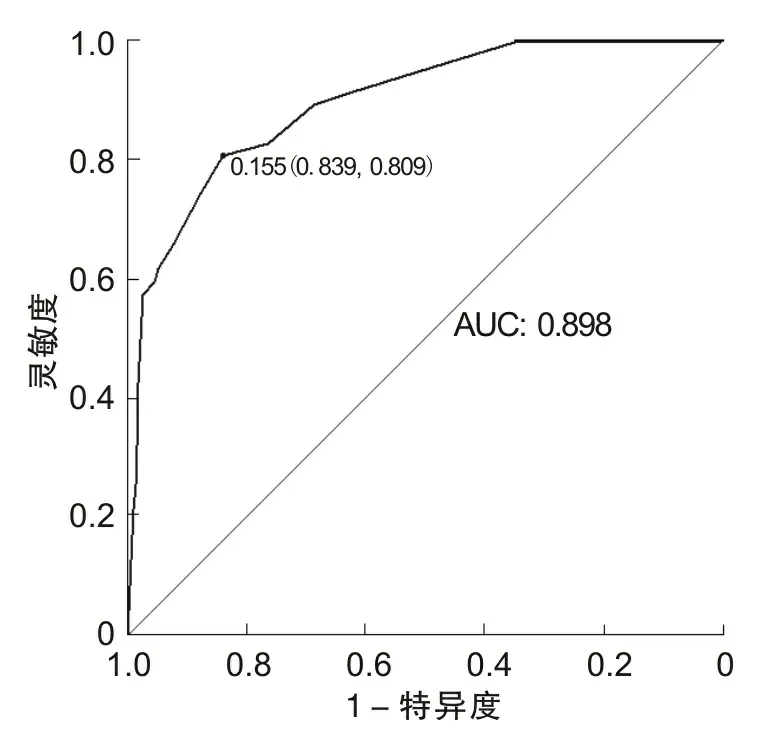

2.3 Nomgram图的构建及验证Nomogram图(见图1),ROC曲线下面积为0.898(95% CI:0.817~0.968)(见图2)。校准曲线接近45°走行,表明模型拟合良好(见图3)。决策曲线显示创建的Nomogream图可提供临床净收益(见图4)。

图1 Nomogram图

图2 PELD术后复发的ROC曲线

图3 校准曲线

图4 决策曲线

3 讨论

腰椎间突出引起的腰腿痛及双下肢活动感觉异常会严重影响患者的生活质量,传统的开放手术虽然能取得良好的疗效,但是存在许多弊端。2002年Foley等[7]首次提出椎间孔入路椎体成型术概念。随着椎间孔镜技术的发明,脊柱微创技术得到了快速的发展,现在椎间孔镜已经成为脊柱微创手术的主流方式之一。同时其术后复发的问题也得到了广泛的关注。

本研究发现,影响椎间孔镜术后复发的因素有BMI≥25 kg·m-2、年龄≥60岁、pfirrmann等级≥Ⅲ级、术后椎间活动度≥10°。对于BMI≥25 kg·m-2的患者,一方面可能因为肥胖,皮下脂肪相对较厚,行椎间孔镜时入路会相对困难,从而导致椎间孔镜下椎间盘切除的难度增加[8]。另一方面,高BMI患者相比较于正常体质量患者在日常活动与运动中,相应的椎间盘所受的负荷更大,可能会因为自身体质量应力增大而更容易发生突出。此外,正常的椎管硬膜外存在脂肪组织,对硬膜有缓冲保护作用。有研究显示重度肥胖患者硬膜外脂肪组织更多,超过椎管矢状位半径的50%,与患者腰腿痛有明显的相关性[9]。对于合并硬膜外脂肪组织增多的腰椎间盘突出患者,手术时对手术层面硬膜外脂肪组织的清除有利于患者术后症状的改善和预后[10]。

对于高龄患者,随着年龄的增长,椎间盘可逐渐发生退行性改变[11]。随着椎间盘周围营养供应血管的逐渐减少,营养物质的运输及废物的代谢速度减慢,术后纤维环损伤后恢复需要更长的时间。此外,随着老年人肌肉力量逐渐下降,椎间韧带小关节退行性变逐渐加重,可能使椎间盘承受的压力增大,从而更容易发生PELD术后复发。并且老年椎间盘突出患者多合并黄韧带肥厚和侧隐窝狭窄,因为椎间孔镜的操作通道的限制,术中对椎板与侧隐窝的显露存在局限性,也可能使关节突内侧清除不彻底而更容易导致术后复发[12]。

pfirrmann等级主要是通过T2加权相MR图象上的信号强度来判断椎间盘的含水量,pfirrmann等级≥Ⅲ级的患者椎间盘含水量明显下降,椎间隙高度开始丢失,髓核与纤维环的界限模糊[13]。椎间盘水分减少可能导致其弹性降低,从而使所能承受的应力下降,术后更容易再次突出。此外,多因素logistic回归也确定了椎间活动度≥10°为发生椎间孔镜术后复发的独立危险因素,这可能与椎间盘自身的结构特点有关。Orpan等[14]认为,髓核为半液态胶冻状,本身具有一定的流动性。在PELD手术摘除部分突出的椎间盘组织后,椎间盘完整性被破坏,椎间盘可能会出现退变吸收现象,使椎间盘与上下椎体之间的整体结构受损。椎体间隙高度下降,前后纵韧带松弛,可导致手术节段活动度增加,稳定性降低。Serra等[15]建议,对于术前即有计划手术节段的椎间活动度≥10°的患者,应适度摘除髓核防止过度摘除导致的术后椎间不稳。此外,既往也有文献支持手术节段术后活动度增加会提升PELD患者术后复发概率[4]。

基于以上因素,本研究构建并验证了预测腰椎间盘突出患者PELD术后复发概率的Nomogram图。例如,一位65岁,BMI为26.0 kg·m-2的患者,其pfirrmann等级为Ⅰ级,术后2周过伸过屈位X线片显示手术节段椎间活动度为15°。使用Nomogram图时,垂直于坐标点:年龄≥60岁(是),BMI≥25 kg·m-2(是),pfirrmann符合≥Ⅲ级(否)和手术节段术后椎间活动度≥10°(是)各画一条垂线向上相交于得分栏(points),分别得出70、100、0、70分,相加后获得总分为240分,对应的术后复发率约为60%。此时,应警惕此患者PELD术后复发。

本研究也存在一些局限性。首先,本研究的回顾性可能导致偏倚。其次,由于病例数较少,且来自同一中心,未分配一部分病例用于Nomogram的外部验证。未来关于腰椎间盘突出患者PELD术后复发危险因素的探索,基于大样本的多中心研究是十分必要的。虽然存在以上局限,但本研究首次尝试了构建和验证关于这一领域的Nomogram图。作为一个简单有效的预测工具,Nomogram图可为腰椎间盘突出患者PELD术后复发概率的预测和预后评估提供一定的参考作用。