坡度和坡位对巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性的影响

2021-04-08辉朝茂刘蔚漪官凤英邹学明

郭 强, 辉朝茂, 刘蔚漪, 官凤英, 邹学明

(1.西南林业大学林学院,云南 昆明 650224;2.国际竹藤中心 国家林业和草原局/北京市共建竹藤科学与技术重点实验室,北京 100102;3.沧源佤族自治县林业和草原局,云南 临沧 677400)

地形地貌是影响植被分布和生长的重要因素之一[1-3].不同的海拔、坡向、坡度和坡位等会对植被生境条件如光照、水分和土壤养分等造成巨大的差异[4-6],进而影响植被生长、发育和更新,形成不同的植被分布类型、多样性特征及其生产力水平[7-8].有关地形地貌因子与植被生长发育及多样性特征的研究很多[7-10],但一直没有统一的结论,这与地形地貌因子的多样性、植被种类的差异性、作用规律的复杂性和其它干扰因素的多变性等密切相关[11].因此,就特定地区的固定地形地貌因子与具体植被种类生长发育及其多样性特征研究还需进一步分析和探讨.

巨龙竹(Dendrocalamussinicus)是迄今已知的世界上最大的竹种,是中国西南地区特有珍稀竹种,具有巨大的生态价值、社会文化价值和潜在经济价值[12-13].巨龙竹的科学扩繁栽植和培育管理是今后滇西南巨龙竹规模化发展的重要基础,同时也是竹产业化带动区域经济发展的重要前提[14].已有研究发现,高海拔地区的巨龙竹较低海拔地区的发笋晚、阳坡竹丛较阴坡的先发笋、竹平均胸径随海拔升高而逐渐增大[12-13,15],这表明海拔和坡向的差异会影响巨龙竹发笋与胸径生长状况,这些研究在一定程度上为巨龙竹科学扩繁栽植和培育管理提供了技术指导和理论支持.但是,目前有关坡度和坡位对巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性影响的研究鲜有报道,这对于如何选择合适的坡度和坡位条件作为竹丛扩繁栽植地点存在一定的模糊性和盲目性.因此,本研究通过设计随机区组试验,分析了不同坡度和坡位对滇西南巨龙竹发笋成竹与林下植被多样性特征影响,以期为巨龙竹林分经营管理提供参考.

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于云南省临沧市沧源佤族自治县,地理位置98°52′—99°43′E、23°04′—23°40′N,属亚热带季风气候区,干湿季分明,一般春冬季为旱季、夏秋季为雨季;年均气温约21 ℃,年均积温约7 500 ℃,年均日照时数约2 100 h,年均降水量约1 900~2 200 mm;土壤类型主要为红壤、砖红壤和赤红壤等.以研究区班洪乡集中分布的巨龙竹林为试验对象,各竹丛均为人工分篼移栽而形成,竹栽植历史多在20 a以上,但多处于无人经营管理的生长状态,仅少数竹丛存在人为采伐利用现象;试验林地坡度7°~31°,坡长70~80 m,呈南北方向的条带状分布.

1.2 研究方法

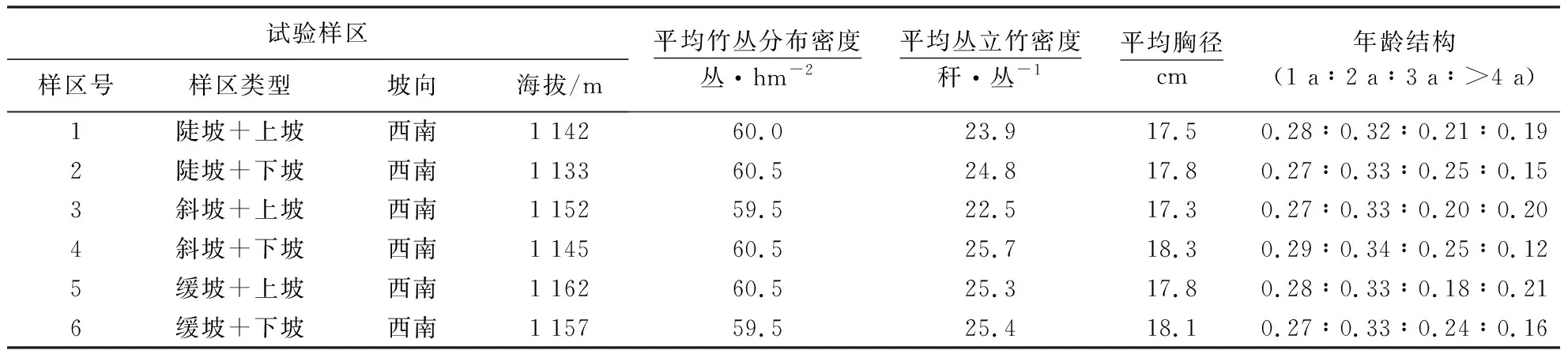

1.2.1 试验设置与调查 采用坡度和坡位的随机区组试验设计,其中坡度3水平:陡坡27°~31°、斜坡18°~22°、缓坡7°~11°,坡位2水平:上坡、下坡,共计6个试验处理组合样区.

2019年10月,在6个试验样区各选择5丛年龄与密度结构基本一致且无任何经营管理的巨龙竹丛作为试验重复样丛,共30丛;测量各试验样丛的发笋数、退笋数、成竹数和成竹胸径等.在各试验样区分别设置3个10 m×15 m的林下植被调查样方,并在各样方内按“>”形抽取3个5 m×5 m的灌木调查样方,同时在各灌木样方内以“五点取样法”设置5个1 m×1 m的草本调查样方,共计18个林下植被样方、54个灌木样方和270个草本样方;调查各灌木或草本样方中的植物种类、植株数量、高度和盖度等.试验样区基本概况见表1.

表1 巨龙竹试验样区基本概况Table 1 Basic information of the sampling regions of D.sinicus

1.2.2 指标与数据处理 利用发笋数、发笋率、成竹数、成竹率、成竹胸径、退笋数和退笋率7个指标描述巨龙竹发笋成竹特征;利用物种丰富度(R)、Shannon-Wiener多样性指数(H)、Simpson多样性指数(D)和Pielou均匀度指数(JH)4个指标来反映巨龙竹林下植被多样性特征.

利用Office Excel 2007和SPSS 19.0对数据进行整理和分析,巨龙竹发笋成竹和林下植被多样性指标采用考虑交互效应的双因素方差分析检验(显著性水平ɑ=0.05).基于主成分分析,采用模糊数学隶属函数法和加权综合法对不同坡度和坡位巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性特征进行综合评测[16-17].

相关计算公式:X(U)=(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin)、X(U)=(Xmax-Xi)/(Xmax-Xmin);Z=∑Wi×X(U);式中,X(U)为各指标因子的隶属度函数值,Xi、Xmax和Xmin分别为各指标因子平均值、最大值和最小值;Z为各试验处理巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性特征综合得分,Wi为指标因子权重,由主成分分析各指标公因子方差占总公因子方差比例计算所得.

2 结果与分析

2.1 坡度和坡位对巨龙竹发笋成竹的影响

不同坡度和坡位的巨龙竹发笋成竹特征如表2所示.相同坡位,随着坡度增加,上坡巨龙竹发笋数、发笋率、成竹数和退笋数均逐渐增大,且发笋数和发笋率均为陡坡显著大于缓坡;成竹率先减小后增大,且缓坡显著大于陡坡与斜坡;成竹胸径和退笋率均先增大后减小,且退笋率为斜坡显著大于缓坡.随着坡度增加,下坡巨龙竹发笋数、发笋率和成竹数均逐渐增大,且发笋数和发笋率均为陡坡显著大于斜坡与缓坡;成竹率和退笋率均先增大后减小,但其差异不显著;成竹胸径和退笋数均先减小后增大,且退笋数为陡坡显著大于斜坡.

相同坡度,陡坡巨龙竹发笋数、发笋率、成竹胸径、退笋数和退笋率为下坡大于上坡,但其差异不显著,而成竹数和成竹率则为上坡大于下坡,且成竹率在上下坡间差异显著.斜坡巨龙竹发笋数、发笋率、成竹数和成竹率为下坡大于上坡,且成竹率在上下坡间差异显著,而成竹胸径、退笋数和退笋率则为上坡大于下坡,退笋率在上下坡间差异显著.缓坡巨龙竹发笋数、发笋率、成竹数、成竹胸径、退笋数和退笋率为下坡大于或等于上坡,且退笋率差异显著,而成竹率则表现为上坡大于下坡,但其差异不显著(表2).

表2 巨龙竹发笋成竹特征随坡度和坡位的变化1)Table 2 Growth characteristics of D.sinicus shoot under different slope degrees and slope positions

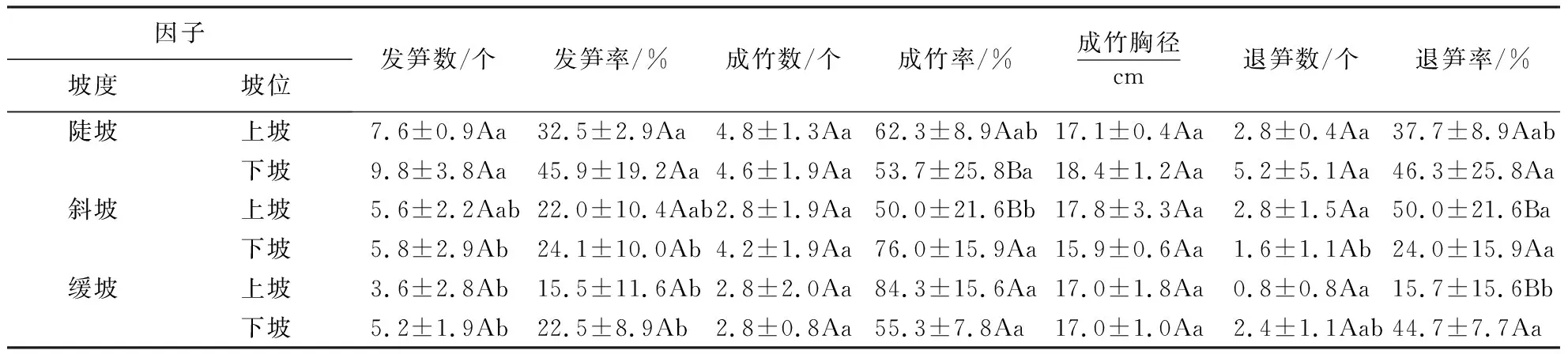

2.2 坡度和坡位对巨龙竹林下植被多样性的影响

由表3可知,相同坡位,随着坡度增加,上坡巨龙竹林下灌木层物种丰富度(R)、 Shannon-Wiener多样性指数(H)、 Simpson多样性指数(D)、 Pielou均匀度指数(JH)呈先增大后减小的趋势,且斜坡与缓坡JH显著大于陡坡;草本层的R、H、D、JH逐渐增大,且R和D为陡坡显著大于斜坡与缓坡、D和JH为陡坡显著大于缓坡;层间植被的R、H、D逐渐增大,且陡坡显著大于缓坡,而JH则逐渐减小,但其差异不显著.随着坡度增加,下坡灌木层的R、H、D先增大后减小,且斜坡显著大于缓坡,而JH则逐渐增大,并且陡坡显著大于缓坡;草本层R、H、D、JH先增大后减小,但其差异不显著;层间植被R、H、D逐渐减小,且H和D均为缓坡显著大于陡坡,而JH则先增大后减小,但其差异不显著.

相同坡度,陡坡除灌木层JH以上坡显著小于下坡之外,其余林下植被层多样性均为上坡大于下坡,且草本层和层间植被的R、H、D均差异显著;斜坡灌木层除JH为上坡大于下坡之外,其余指标为下坡大于上坡,且R和H差异显著,草本层多样性为下坡大于上坡,层间植被R、H、D为上坡大于或等于下坡,而JH则为下坡大于上坡,但其差异均不显著;缓坡灌木层多样性为上坡显著大于下坡,而草本层和层间植被多样性则为下坡大于或等于上坡,其中草本层D差异显著(表3).

表3 巨龙竹林下植被多样性随坡度和坡位的变化1)Table 3 Undergrowth diversity characteristics of D.sinicus under different slope degrees and slope positions

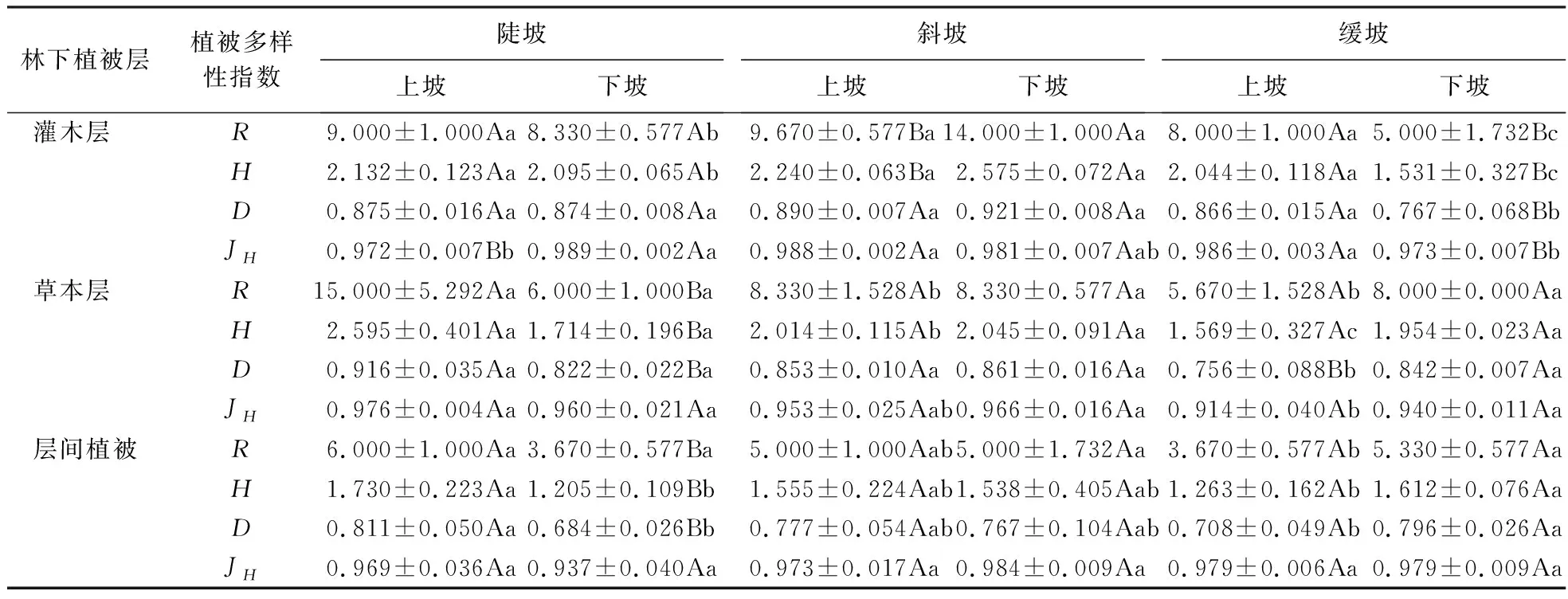

2.3 巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性特征综合评价

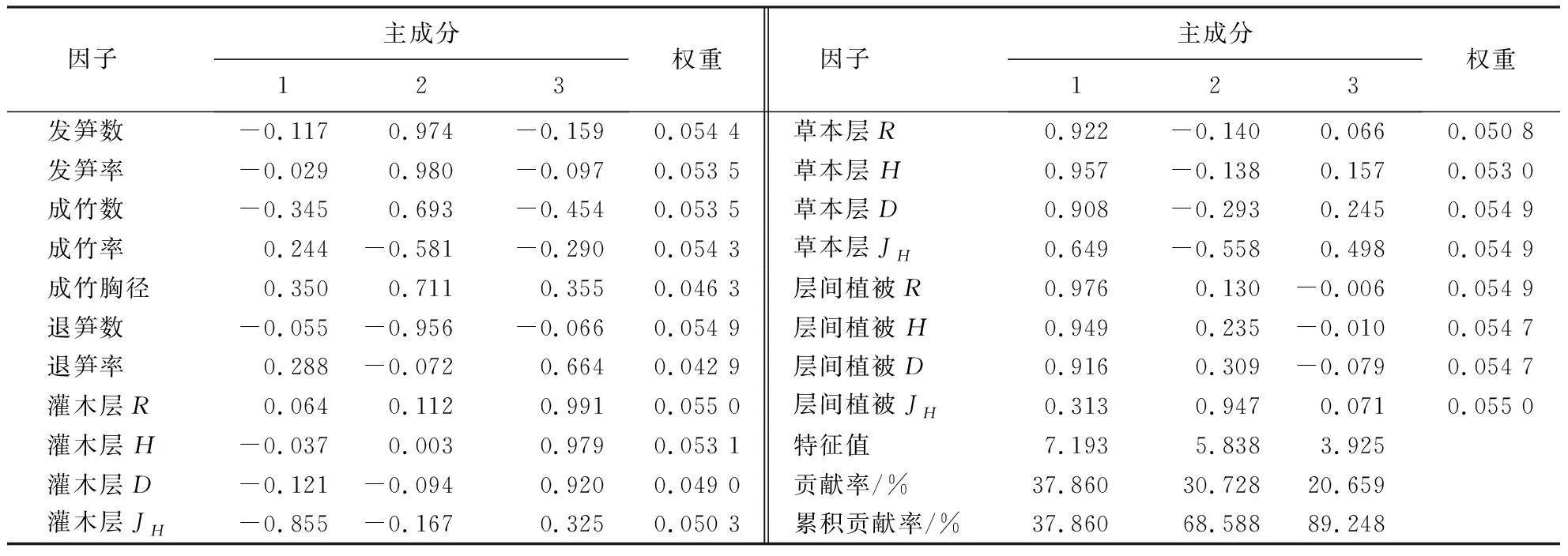

2.3.1 各指标因子贡献率及权重 基于巨龙竹与林下植被的种间竞争关系,对不同坡度和坡位巨龙竹发笋成竹指标正效应、退笋及林下植被生长特征指标负效应的极差标准化处理后进行主成分分析.由表4可知,提取的第1个主成分特征值为7.193、贡献率为37.860%,第2个主成分特征值为5.838、贡献率为30.728%,第3个主成分特征值为3.925、贡献率为20.659%,且前3个主成分累积贡献率达89.248%,几乎涵盖了原始数据的全部信息量(累积贡献率≥80.00%).其中,第1个主成分载荷量较大的为层间植被R>草本层H>层间植被H>草本层R>层间植被D>草本层D>0.900,主要表征巨龙竹林下草本层和层间植被生长特征;第2个主成分载荷量较大的为发笋率>发笋数>退笋数>层间植被JH>0.900,主要表征巨龙竹发笋生长特征;第3个主成分载荷量较大的为灌木层R>灌木层H>灌木层D>0.900,主要表征巨龙竹林下灌木层植被生长特征.

表4 正交旋转后的主成分载荷矩阵及各公因子权重Table 4 Principal component matrix and weight of each indicator by orthogonal rotation analysis

2.3.2 巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性特征综合得分 根据主成分分析结果(表4),提取因子载荷值较大的层间植被R、草本层H、层间植被H、草本层R、层间植被D、草本层D、发笋率、发笋数、退笋数、层间植被JH、灌木层R、灌木层H、灌木层D等13个指标来反映和评价不同坡度和坡位条件下的巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性综合特征.

考虑不同指标影响差异进行各指标值加权和隶属函数值计算,并根据公式“Z=∑Wi×X(U)”计算6种试验处理组合的巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性特征影响效应(表5),提取主要因子综合评价排名结果:T2(陡坡+下坡)>T5(缓坡+上坡)>T6(缓坡+下坡)>T3(斜坡+上坡)>T4(斜坡+下坡)>T1(陡坡+上坡).此外,通过全部指标因子加权综合得分排名与提取主要因子加权综合得分排名趋势基本吻合,且试验处理组合类型T2(陡坡+下坡)综合测评得分最高.

表5 巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性特征综合评价结果Table 5 Comprehensive score of shoot growth and undergrowth diversity characteristics of D.sinicus

3 讨论

坡度和坡位会对植被生境,如光照、水分和土壤养分特征等造成差异,进而影响植被群落的生长、发育和更新[8,10,18].本研究中,陡坡下坡的巨龙竹表现出良好的发笋与成竹胸径生长特征,分析可能与陡坡下坡的土壤状况,如土层厚度、水分和养分等优于其他坡度坡位有关[19-20],这与撑绿竹(Bambuspervariabilis×D.daii)、慈竹(Neosinocalamusaffinis)、黄甜竹(Acidosasaedulis)等研究结果基本一致[21-23];但在笋竹生长阶段,巨龙竹成竹率逐渐降低且退笋增加,分析可能是巨龙竹过于庞大,竹蔸下侧在较陡坡度情况下的裸露程度也较大,加之先前萌发的笋体数量较多,使得竹丛所吸收的有限土壤养分和水分难以保障数量较多笋体的生长需求,而缓坡上坡的竹丛则因竹蔸密接土壤、光照条件良好和笋体数量适宜等有较高的成竹率和较低的退笋数量、退笋率[24-26].

植被群落分布与多样性特征会因坡度和坡位的不同而存在差异[27].本研究中,斜坡下坡位巨龙竹林下灌木植被多样性相对较高、陡坡上坡的林下草本和层间植被多样性相对较高,这与前人有关研究结果相近[28-30].同时林下植被还易受到主林层植被的影响,使得相似坡度坡位条件下的林下植被多样性特征仍存在差异[11,31].巨龙竹凋落物对林下植被多样性的影响极大,即大量的竹叶堆积和硕大的秆萚覆盖会阻碍林下植被的生长和更新,且在越陡坡度的下坡位,其堆叠效果越明显.因而对水肥需求相对较高的巨龙竹林下灌木植被多分布于土壤养分状况较优且凋落物量适宜的斜坡下坡位,而林下草本和层间植被可能受光照的影响较水肥的更大,故多分布于光照相对充足而凋落物量较少的陡坡上坡位[28].本研究以巨龙竹为林分主体、林下植被为种间竞争植被,通过主成分分析发现巨龙竹发笋成竹特征总体上与林下灌木层多样性即灌木植被长势呈负相关、与草本层和层间植被多样性即草本和藤本植被长势呈正相关,这可能是因为灌木植被较巨龙竹存在一定程度的养分竞争,而草本和藤本(即草质匍匐藤本,林地未发现缠绕性木质藤本)植被对巨龙竹的竞争效应可忽略不计,同时由于草本和藤本植被覆盖巨龙竹林地表土,在一定程度上也减少了林地水分蒸散[11,31-32].

此外,本研究选取的坡度范围为缓坡7°~11°、斜坡18°~22°、陡坡27°~31°,坡位划分标准为上坡、下坡,巨龙竹平均丛立竹密度21~26秆、平均年龄保持在2.00~2.35 a,林下植被调查时间为雨季末的植被生长旺盛期,对于其它坡度选取范围、坡位划分标准、试验竹丛结构特征和林下植被调查时间等会对试验结果产生哪些影响,本研究未进行探讨,留待以后研究.

4 结论

坡度和坡位的差异会影响巨龙竹发笋成竹及林下植被多样性特征.综合分析认为,陡坡下坡位不仅有利于巨龙竹萌发抽笋和大径级竹培育,而且保证了适宜的林下植被生长和发展水平,故建议以陡坡下坡位作为巨龙竹扩繁栽植的首选地点.但是当竹笋出土后,应尽可能采取一些管护措施来减少退笋,如陡坡竹丛下侧培土和适当性的疏笋疏伐等,同时应合理地清除灌木植被以减少林地养分竞争,并保留草本及匍匐藤本植被以减少林地水分蒸散.