巢脾使用时间对中华蜜蜂蜂群生长及工蜂形态特征的影响*

2021-04-07胡晓玲舒顺佳魏雨欣和珊珊戴世容龚雪阳

胡晓玲,舒顺佳,周 悦,魏雨欣,和珊珊,戴世容,龚雪阳 ,董 坤

(云南农业大学 动物科学技术学院 东方蜜蜂研究所,云南高校蜜蜂资源可持续利用工程中心,云南 昆明 650201)

蜜蜂是一种典型的社会性昆虫,蜂群内的适龄工蜂能够通过自身腹部的蜡腺分泌蜂蜡来筑造蜂巢,用以贮存食物、培育幼虫和繁衍生息。自然蜂巢由一片或多片垂直于地面且间隔排列的双面巢脾组成,巢脾上布满六棱柱形的巢房[1-3]。蜜蜂从卵孵化到幼虫、幼虫变为蛹、直到蛹羽化为成蜂这一整个发育过程均在巢房内进行。每培育一代蜜蜂羽化出房后,都会有茧衣和排泄物牢固地黏附在巢房内壁和巢房底部[4-5]。许多国外学者对西方蜜蜂(Apis melliferaL.)的研究表明:随着培育代数的增加和巢房内食物的贮存,幼虫排泄物[6]、虫蛹期的蜕皮[6]、工蜂羽化出房后脱下的茧衣[6]、蜂蜜、蜂胶、花粉[7]及其他物质长期积累,巢脾颜色逐渐由浅黄色变为褐色甚至黑色[4,8],巢房壁逐渐加厚[9],巢房直径逐渐变小[10],形状逐渐趋向圆形[11]。从旧巢脾上培育的蜂子数量、新蜂体质量[12-14]以及工蜂大多数形态指标均不如新巢脾[15-16]。巢房空间的减少,还会迫使幼虫未最大限度发育就开始蜕皮达到化蛹前期阶段,从而导致巢房过早封盖[17]。建造巢房所用的蜂蜡主要由碳氢化合物和脂类组成,具有吸附性,能够吸附真菌、细菌、杀虫剂和重金属等有害物质[18],长期积累会影响蜂产品质量,危害蜂群健康。同时,老旧巢脾内积累的各种物质为蜂巢内有害生物如巢虫和蟑螂等的滋生提供了更好的营养条件,影响蜂群的生产性能[19]。虽然国内外学者就新旧巢脾对西方蜜蜂的影响开展了大量研究,但新旧巢脾对东方蜜蜂的研究还未见报道。因此,迫切需要研究老旧巢脾对东方蜜蜂生长发育和繁殖的负面影响。

中华蜜蜂(Apis cerana ceranaFab.)是东方蜜蜂的一个亚种,是中国的土著蜂种,具有善于利用零星蜜粉源、抗螨、抗病、抗逆性强、饲料消耗少、采集周期长和适应性强等西方蜜蜂无法比拟的优良特性[20]。中华蜜蜂作为重要的传粉昆虫,可为农作物授粉,大幅度提高农作物的产量和品质,维持生态系统的生物多样性;可为人类提供价值高、用途广的蜂产品,为蜂农提供可靠的经济来源;中华蜜蜂还是一种理想的模式昆虫,对中国农业、经济和科研的发展起着非常重要作用[21]。在中国现代中华蜜蜂饲养过程中,很多人发现中华蜜蜂自身具有啃咬旧脾筑造新脾的习性[22],然而,由于蜜蜂巢脾的新旧程度及状态对蜜蜂生产和繁殖活动产生重要影响,过旧的巢脾,工蜂便不再啃咬,且蜂王也不在上面产卵。旧巢脾作为有害物质和病原体的温床以及幼虫发育的空间限制,对中华蜜蜂蜂群的生长和生产性能是否造成影响,造成什么影响尚不清楚。因此,本研究以中华蜜蜂为研究对象,观测新旧巢脾结构及其培育出的工蜂形态特征,揭示中华蜜蜂不同使用时间的巢脾结构变化对蜂群生长性能及工蜂个体发育的影响,明确淘汰旧巢脾的最佳时间,以期为中华蜜蜂制定合理的饲养管理方案,提高蜂群生产性能提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料

本试验于2017 年3 月—2019 年7 月在云南农业大学东方蜜蜂研究所实验蜂场进行。以云贵高原中华蜜蜂蜂群为试验材料,采集不同使用时间(20 d、半年、1 年和2 年)的巢脾样本以及对应巢脾培育的出房工蜂样本。云贵高原中华蜜蜂是在云贵高原生态条件下,经长期自然选择而形成的中华蜜蜂的一个生态型,中心产区在云贵高原,主要分布于贵州西部、云南中东部和四川西南部的高海拔区域。

1.2 方法

1.2.1 试验蜂群准备、不同使用时间巢脾的获取和样本采集

2017 年3 月,在实验蜂场选择6 个均为5 脾足框群势的云贵高原中华蜜蜂群,群内蜂王均为同一批人工培育、成功交尾并稳定产卵的新王,且蜂群半年换1 次蜂王。于2017 年3 月初在每个蜂群内加入1 个只装有不锈钢钢丝但未装巢础的空巢框,连续几天傍晚奖励饲喂,刺激蜂群在空巢框上泌蜡筑造新的自然巢脾,蜂王在新造的自然巢脾上产卵后蜂群培育幼虫,巢脾在蜂群内连续使用至2019 年3 月底,取出并标记为2 年脾(该类巢脾共计6 框)。于2018 年3 月初每个蜂群加入1 个空巢框,替换蜂群内原有的1 框老旧巢脾,奖励饲喂以刺激蜂群造新脾,巢脾连续使用至2019 年3 月底,取出并标记为1 年脾(该类巢脾共计6 框)。于2018 年9 月初每个蜂群加入1 个空巢框,重复以上步操作,巢脾连续使用至2019 年3 月底,取出并标记为半年脾(该类巢脾共计6 框)。于2019 年3 月初每个蜂群加入1 个空巢框,重复以上操作,巢脾连续使用至2019 年3 月底,取出并标记为20 d 新脾(该类巢脾共计6 框)。用脱蜂器脱蜂后,将标记为2 年、1 年、半年和20 d 的巢脾(合计共24 框)置于人工气候箱内(温度35 ℃,湿度75%)培育1 d,使巢脾上的所有封盖子羽化出房,巢房空出。

于2019 年4 月在实验蜂场选择12 个均为6 脾足框群势的云贵高原中华蜜蜂群,群内蜂王均为同一批人工培育、成功交尾并稳定产卵的新王。从蜂群中选择2 框封盖子脾抖蜂后提走,留下4 框巢脾。将之前取出且标记过的巢脾按照使用时间两两排列组合,使每种排列组合只出现1 次,共12 组,然后分别放置于12 个蜂群的中间位置,即蜂箱中从隔板方向数第3、4 脾的位置,保证所有试验巢脾都在蜂群的中心位置,蜂王有更大概率拜访巢房。蜂王在巢房内产卵后蜂群培育幼虫。巢脾放入满20 d 时(中华蜜蜂从卵到出房工蜂发育历期为20 d)取出所有的试验巢脾,用脱蜂器脱蜂后,观察巢脾颜色,利用相机对其两面进行拍照备用(用于子脾蜂儿数量及子脾面积观测)。从每框巢脾上割下大小为10 cm×10 cm、且布满封盖子的巢脾块置于人工气候箱内(温度35 ℃,湿度75%)培育1 d,待新蜂培育出房后,每块巢脾上采集50 只出房工蜂样本,利用电子分析天平进行初生质量测量,然后用60 ℃热水处理工蜂样本使其喙部伸直后转移至75%的酒精中浸泡保存备用(用于工蜂形态指标测定),新蜂出房后的空巢脾块用于观测巢脾结构。

1.2.2 子脾区域巢脾结构指标测量

巢脾结构的测量包括巢脾厚度、巢房容积、巢房内部深度、巢房内围边长和巢房内围直径共5 个指标。

巢脾厚度的测量:利用游标卡尺卡住新蜂出房后的空巢脾块的两面即可,每块巢脾重复测量20 次。

巢房容积的测量:新巢房为复杂的尖底六棱柱形状(底部由3 个相同菱形面组成)且随着使用时间的推移其内部结构(因茧衣等积累)发生变化,难以直接用仪器或工具简单测量其容积。本试验采用水的质量密度体积法测量。将新蜂出房后的空巢脾块样本在电子天平上称量,记为m1,然后随机选择1 个巢房,注入4 ℃的蒸馏水(水的密度ρ在正常大气压下,4 ℃时密度最大,为1 g/cm3)后称量,记为m2。1 个巢房加入水的质量(m)=m2-m1,根据公式v=m/ρ可得到单个巢房的容积,每块巢脾测量100 个巢房。

巢房内部深度、内围边长和内围内径的测量:参照HEPBURN 等[11]利用硅橡胶填充巢房的方法对新蜂出房后的空巢脾块样本上的双面巢房进行填充注模,待固化后剥离出巢房模型,该模型在-10 ℃~40 ℃环境条件下具有不变形(不膨大、不缩小)的特点。将每群剥离的巢房模型随机选择50 个,分别利用游标卡尺测量巢房的深度、各边长和内径。

1.2.3 巢脾有效面积及子脾面积测量

巢脾有效面积的测量:用脱蜂器脱蜂后,因巢框上的巢脾通常呈长方形,利用游标卡尺测量巢框上两面自然巢脾的长度和宽度,巢脾的有效面积=巢脾长度×宽度×2;子脾通常呈不规则分布,先观测5 cm×5 cm 区域内巢房数量,然后计算出平均1 个六边形巢房口的面积,然后对有蜂子的巢房进行计数。有蜂子的巢房数通过将相机拍的照片上传至电脑上放大后详细计数得到。子脾面积=平均1 个巢房面积×有蜂子的巢房数;子脾率=子脾总面积/巢脾有效面积,子脾总面积=封盖子脾面积+未封盖子脾面积。

1.2.4 工蜂形态指标的测定

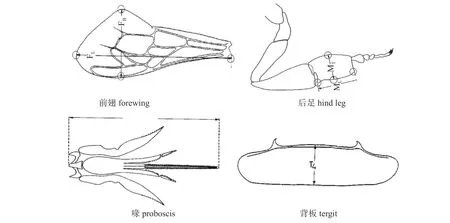

工蜂形态特征指标包括初生质量、体长、头宽、胸宽、喙长、前翅长、前翅宽、3+4 背板长、右后足跗节长和跗节宽。每群随机挑选30 只工蜂样本用解剖针依次固定在蜡盘上,使工蜂头部、胸部、腹部、喙、翅膀和足等器官充分展开,利用蜜蜂形态测定仪观测工蜂体长、胸宽和头宽指标;在解剖镜下用镊子依次把工蜂样本的喙、右前翅、右后足和第3、4 背板等器官从躯干上剥下,分别制作工蜂前翅玻片、右后足胶片、第3、4 背板的胶片和喙胶片,然后利用CCD 视频显微镜(型号:WST-2KCH)与摄像头、视频/图片信息采集卡以及电脑连接好进行图片信息采集。参照RUTTNER 等[23]提出的蜜蜂形态特征测定标准,利用Bee Morphometric 测定系统(bee 2 蜜蜂形态测量软件,verson1.11)对图片上的工蜂喙长、前翅长、前翅宽、3+4 背板长、右后足跗节长和跗节宽等指标进行测量(图1)。

1.2.5 数据处理和分析

利用单因素方差分析(one-way ANOVE)和最小显著差数法(LSD)对不同使用时间的巢脾结构、子脾面积及工蜂形态等指标进行显著性检验,显著性水平取0.05。所有数据、图表使用Excel 2007 和SPSS 23.0 进行分析处理。

2 结果与分析

2.1 不同使用时间的巢脾结构变化

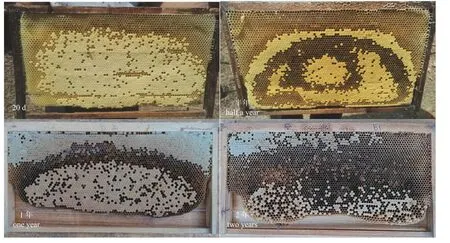

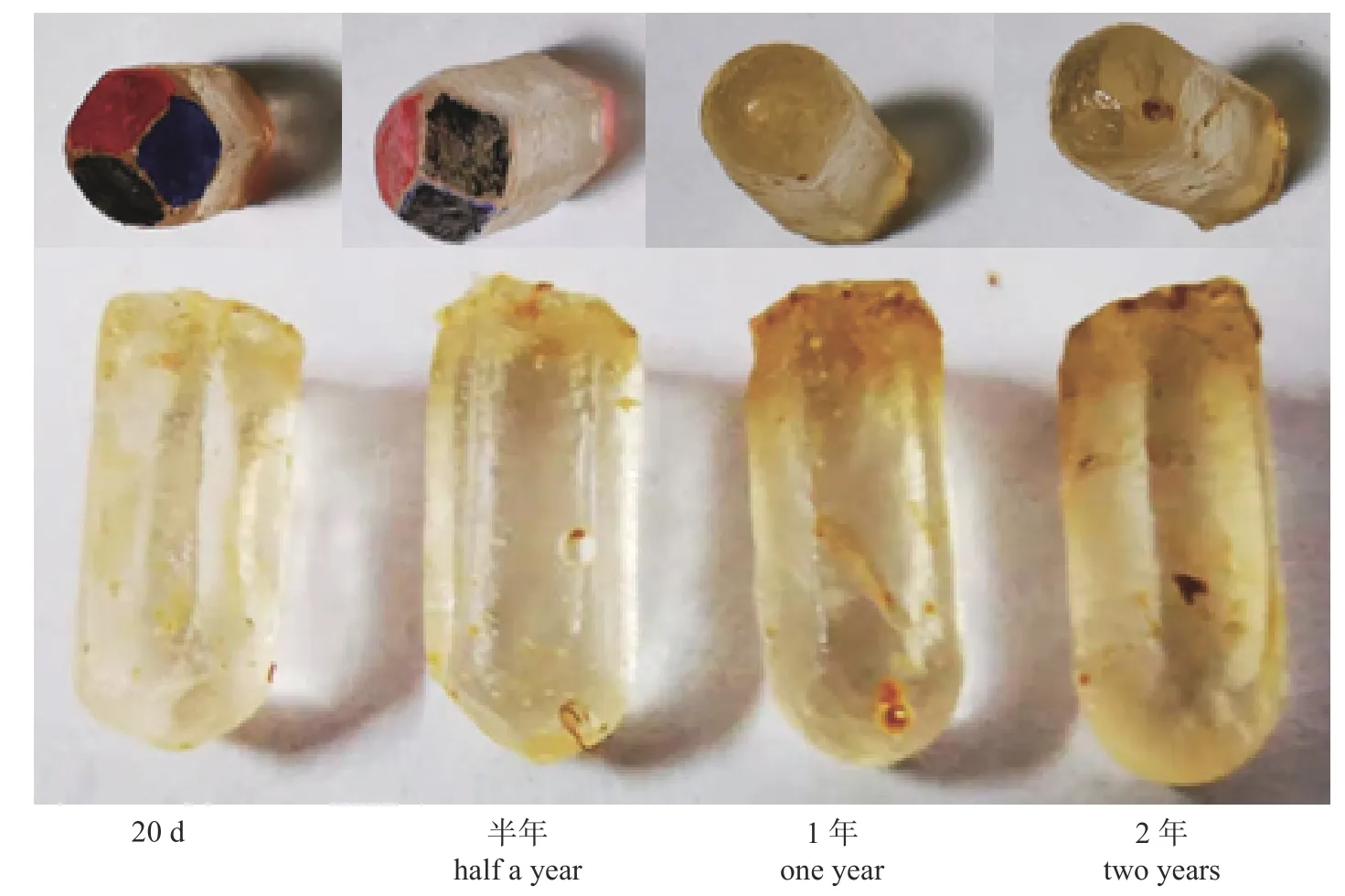

对云贵高原中华蜜蜂不同使用时间的巢脾外观进行比较,可看出新造的巢脾颜色较浅,为白色或浅黄色,随着巢脾使用时间的增加,巢脾颜色逐渐加深,变为褐色或黑色(图2)。对巢房模型的外观进行比较,可看出随着巢脾使用时间的增加,巢房的底部由3 个相同菱形面组成的尖底逐渐变为圆底,巢房端部由六棱柱形逐渐变为圆柱形(图3)。说明巢脾的使用时间影响巢脾的外观颜色和结构,在2 年内使用时间越久,巢脾颜色越深越黑,巢房底部越圆。

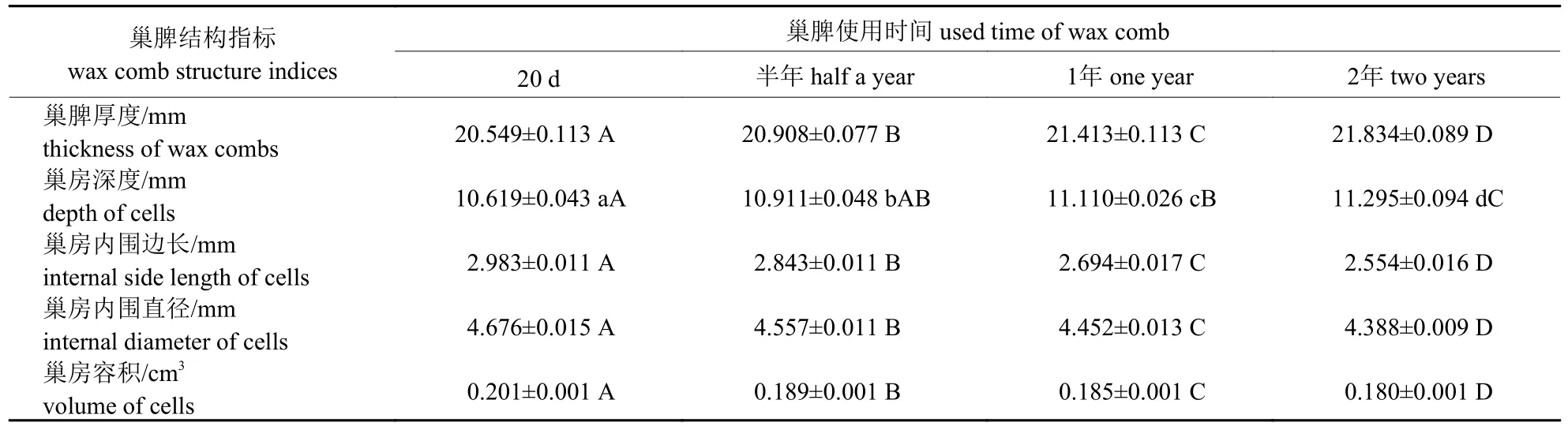

由表1 可知:随着巢脾使用时间的增加,巢脾逐渐变厚,巢脾上的巢房逐渐加深,但巢房的内围边长、内围直径和容积均逐渐减小;不同使用时间的巢脾厚度、巢房内围边长、内围直径和容积之间均存在极显著差异(P<0.01);20 d的新巢脾与半年脾的巢房深度之间存在显著差异(P<0.05)、与1 年脾和2 年脾的巢房深度之间均存在极显著差异(P<0.01);使用2 年后的巢脾,其厚度增加了6.25%,巢房深度增加了6.37%,巢房内围边长减小了14.38%,巢房内围直径减小了6.16%,巢房容积减小了7.96%。说明巢脾的使用时间影响巢脾的结构和尺寸,在2 年内使用时间越久,巢脾越厚,巢房越深,巢房内围边长和直径越小,巢房的容积空间也越小。

图1 工蜂部分形态特征指标Fig.1 Slides and films of some morphometric characteristics of workers

2.2 巢脾结构变化对蜂群生长的影响

图2 不同使用时间的巢脾外观比较Fig.2 Comparison of appearance of wax combs with different used time

图3 不同使用时间的巢房模型外观比较Fig.3 Comparison of appearance of cell moulds made from wax combs with different used time

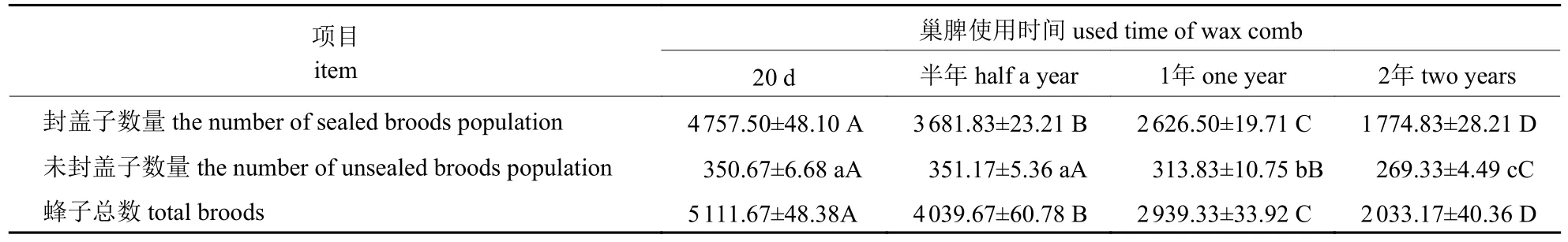

随着巢脾使用时间的增加,巢脾中部及下部的育子区逐渐缩减,而巢脾上部及周围的贮蜜、贮粉区在逐渐扩大,甚至还逐渐出现大量既不贮存食物也不培育幼虫的空巢房(图2)。由表2 可知:随着巢脾使用时间的增加,巢脾上培育的蜂子数量逐渐减少;不同使用时间的巢脾上封盖子数量及蜂子总数量均存在极显著差异(P<0.01),使用20 d 与半年的巢脾上培育未封盖子数量之间差异不显著(P>0.05),但均极显著多于使用1 年和2 年巢脾上培育的未封盖子数量(P<0.01)。

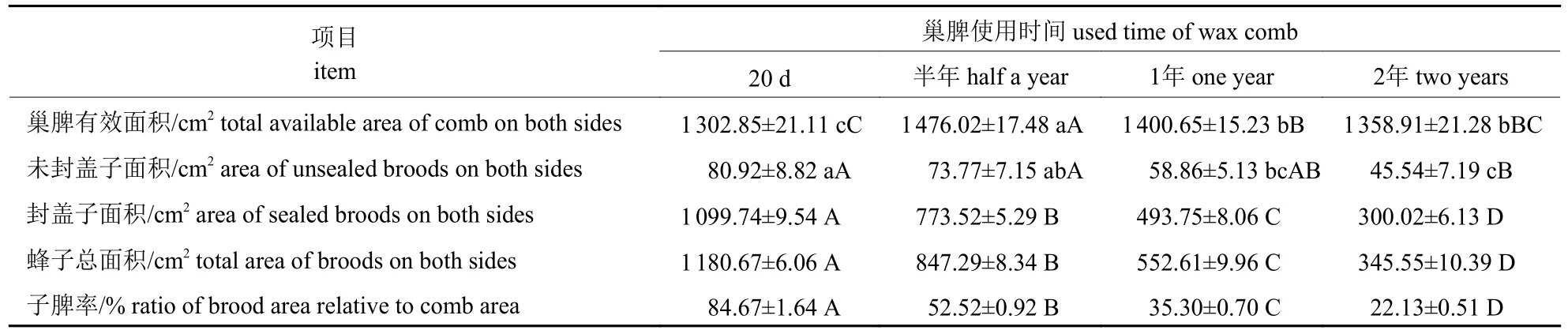

由表3 可知:随着巢脾的使用时间增加,巢脾上的蜂子面积和子脾率均逐渐减小,不同使用时间的巢脾上封盖子面积、蜂子总面积及子脾率均存在极显著差异(P<0.01);巢脾有效面积先增加后减小,使用20 d 的新巢脾有效面积最小,且极显著小于使用半年和1 年的巢脾有效面积(P<0.01),显著小于使用2 年的巢脾有效面积(P<0.05),使用半年的巢脾有效面积达到最大;连续使用2 年后的巢脾上封盖子面积减小了72.72%,未封盖子面积减小了43.72%。说明巢脾的结构变化影响蜂群繁殖力及蜂群生长,即在2 年使用时间内,巢房空间越大,子脾面积就越大,从而培育出的蜂子数量就越多,蜂群群势就越强。

2.3 巢脾结构变化对出房工蜂形态特征的影响

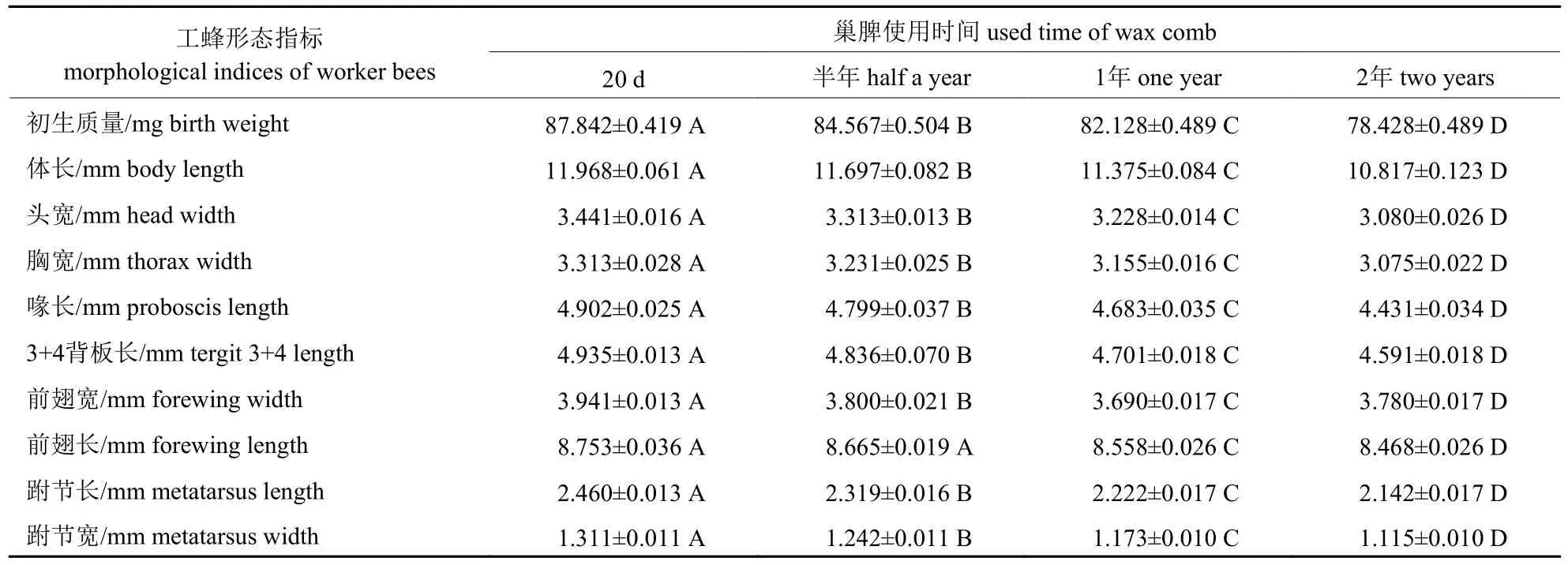

由表4 可知:不同使用时间的巢脾培育出来的工蜂初生质量、体长、头宽、胸宽、喙长、3+4 背板长、前翅长、前翅宽、后足跗节长和跗节宽等10 个形态指标测量值均存在极显著差异(P<0.01),并且均随巢脾的使用时间增加,工蜂体质量逐渐变轻、体长逐渐减小,其他形态指标均逐渐减小(表4)。这些形态指标都能反映工蜂个体大小的变化,说明巢脾的结构变化影响蜜蜂工蜂的个体发育和形态特征,即在2 年使用时间内,巢房空间越大,培育出的工蜂个体越大,越健壮。

表1 不同使用时间的巢脾结构尺寸(mean±SE)Tab.1 Internal side length,diameter and volume of cells randomly selected from combs with different used time

表2 不同使用时间的巢脾上蜂子数量Tab.2 The number of broods on comb with different used time

表3 不同使用时间的巢脾及蜂子面积Tab.3 Area of available combs and brood cells from combs with different used time

表4 不同使用时间的巢脾培育的出房工蜂部分形态指标Tab.4 Some morphological indices of newly emerged workers from combs with different used time

3 讨论

本研究首次对云贵高原中华蜜蜂不同使用时间的巢脾结构变化及出房工蜂形态指标进行研究,结果表明:云贵高原中华蜜蜂的蜂群生长及工蜂的形态特征受不同使用时间的巢脾结构变化影响,即在2 年内,随着巢脾使用时间的增加,巢脾颜色逐渐变深,子脾区域巢脾厚度和巢房深度逐渐增加,但巢房内围边长、内围直径和容积逐渐减小。巢脾结构的变化导致巢脾上培育的蜂子数量、子脾面积及出房工蜂的形态指标均减小,新巢脾更利于中华蜜蜂群的生长繁殖和工蜂的个体发育。

本研究对云贵高原中华蜜蜂不同使用时间的巢脾特征和结构进行观测,发现随着使用时间增加,巢脾颜色变黑、巢房空间变小、子脾面积缩减、蜂子数量减少、新蜂个体变小,与前人对西方蜜蜂的研究结果[4,8,10,12,14,16]相似。云贵高原中华蜜蜂是东方蜜蜂(Apis ceranaFab.)的中华蜜蜂亚种生态型之一,而东方蜜蜂和西方蜜蜂是蜜蜂属下洞穴型类群中亲缘关系更近的2 个蜂种。从筑巢行为和培育幼虫行为来看,2 个蜂种都在一开始建造淡黄色的新巢脾,因长期连续使用后,各种物质在巢房内大量积累,导致巢脾颜色变黑[5,12];2 个蜂种都属于完全变态昆虫,都需要经历卵、幼虫、蛹和成虫的发育过程,因此在培育过程中必定有蜕皮和蜕茧衣的行为,这些物质不能完全被工蜂清理,长期积累从而使有限的巢房空间越来越小[24]。本研究表明:与西方蜜蜂不同的是,中华蜜蜂的子区巢脾厚度和巢房深度随巢脾使用时间的增加而增加,在正常情况下,西方蜜蜂因为茧衣和其他物质在巢房底部长期积累,巢房的深度会逐渐变浅。中华蜜蜂出现这样的现象,可能与其“喜新厌旧”的习性有关。中华蜜蜂想要在变得狭窄的巢房内自由出入,便会通过啃咬掉一部分旧的巢房,再泌蜡加高扩大巢房来解决这个问题[22]。本研究表明:被啃咬之后再重建巢房,其深度比原来增加,但其容积减小,分析其原因可能是巢房底部和巢房壁持续积累的物质不能被中华蜜蜂清除,使巢房底部变浅、巢房直径减少,但巢房深度的增加不能抵消巢房的上述变化,从而导致巢房容积持续减小。中华蜜蜂的“喜新脾、厌旧脾”习性还体现在蜂王对巢脾的利用上,蜂王喜欢在新巢脾上大面积地产卵,随着巢脾变旧,蜂王便不再在上面产卵,表明中华蜜蜂对巢脾的使用程度存在耐受上限[22]。巢脾上的蜂子能够反映蜂群的繁殖力和蜂群生长情况,因此旧巢脾会降低蜂群的繁殖力,并且阻碍蜂群增长和壮大[13]。本研究还表明:中华蜜蜂并非所有旧巢房都啃咬并重建,如果有足够的新巢房供给蜂王产卵,那么这些过旧的巢房就会被用于储存食物。因此,巢脾上部及周围的贮蜜和贮粉区在逐渐扩大,甚至还出现大量既不贮存食物也不培育幼虫的空巢房。

对于中华蜜蜂饲养,很多蜂农促蜂造脾意识不强,甚至为了节约成本,一些蜂农会在巢脾持续使用2~3 年甚至更久以后才考虑淘汰旧脾,更换新脾。余林生等[5]和曾传勇[25]曾建议将使用1 年的中华蜜蜂巢脾淘汰化蜡,基于本研究中巢脾使用时间对蜂群的负面影响,我们建议在中华蜜蜂饲养过程中,巢脾最多使用半年就应该淘汰换新。原因是本研究发现新造的巢脾有最大的巢房边长、直径、容积、蜂子数量和子脾面积,也能培育出最大个体的工蜂,当巢脾使用半年时,这些指标均显著减小。蜂农长期持续使用同一张巢脾,培育的工蜂越来越小,真菌、细菌、杀虫剂和重金属等有害物质积累,加之中华蜜蜂抗巢虫能力差,旧脾更易导致巢虫滋生,影响蜂产品质量,危害蜂群健康,降低蜂群生产性能。而及时更换巢脾的蜂群能够积极泌蜡建造更多的巢房培育更多的蜂子,有更强的繁殖能力和生产性能,完全可以抵消工蜂泌蜡造脾时消耗的蜂蜜和劳动力以及提供的巢础,因此养蜂效益会更高。蜂农更希望蜂蜜被贮存于新造的浅色新脾上,而育虫圈则被限制在深色旧脾上,这样就违背了中华蜜蜂“喜新厌旧”的习性,也压缩了蜂王的产卵余地[7]。因此,蜂农需要每半年就更换1 次巢脾,以提高中华蜜蜂生产性能和蜂产品质量。

蜜蜂从卵到成蜂这一完整的发育过程都在巢房内进行,巢房尺寸对工蜂个体发育起着决定性作用。BUCHNER[26]和BAUDOUX[27]的研究表明:巢房空间大小影响蜜蜂各部分器官的大小和体质量。国内外很多学者对不同尺寸巢房培育出的工蜂进行比较,结果表明:较小的巢房空间培育出来的蜜蜂个体较小,体质量也较轻;而较大巢房培育出的蜜蜂个体较大,其各部分器官也较大[28-32]。ALFALAH 等[15]研究表明:在旧巢房培育出的工蜂前翅面积、后足胫节长和喙长形态指标均比新巢房培育出的工蜂小。工蜂的个体发育和形态特征决定了工蜂的采集能力和生产力,工蜂腹部的第3、4 背板是蜜囊生长的地方,背板越长,蜜囊越大,贮蜜花蜜越多,则蜂群进蜜越快;工蜂的喙决定采蜜能力,喙较长则可以轻易采集到花管较深的花蜜,可选择的蜜源植物和传粉植物的种类和范围更大;工蜂的前翅反映了飞翔和采集能力,翅膀越大则飞行能力越强,从而对零星蜜粉源的寻觅与采集能力越强,对恶劣环境的适应性也就越强;后足上特化的花粉栉和花粉耙结构反映了工蜂的采集和携粉能力,后足跗节长度和宽度越大则工蜂一次外出采集到的花粉就越多[33-34]。本研究中新巢脾上的较大巢房能培育出个体较大、身体器官也较大的工蜂,相应的生产力也较高,则蜂群的生产性能也越强。因此,淘汰中华蜜蜂巢脾的时间还应结合对工蜂采集能力和生产力的影响。目前,中华蜜蜂巢脾培育代数与中华蜜蜂开始啃咬巢脾的时间、巢房结构及工蜂形态指标变化之间的关系研究较少,中华蜜蜂巢脾培育代数对所培育的工蜂采集能力和生产能力影响的研究未见报道,今后将继续从这个角度进一步开展相关研究,以期为中华蜜蜂制定合理的饲养管理方案提供依据。

4 结论

中蜂蜂群的生长状况及工蜂形态特征均受巢脾的使用年限及其结构变化影响,新巢脾对蜂群培育蜂子效果较好。因此,在中蜂科学饲养中,蜂农应及时促蜂造脾并在巢脾使用半年后进行淘汰换新,这对制定合理的中蜂饲养管理方案和提高蜂群生产性能有重要的意义