亚低温治疗对热射病患者预后影响的Meta分析

2021-04-07高建新黎檀实

高建新,朱 峰,黎檀实

(中国人民解放军总医院第一医学中心急诊科,北京 100853)

热射病(HS)主要由于机体长时间暴露于湿热环境导致产热和散热失衡,是以核心温度升高>40 ℃和中枢神经系统异常为特征的临床综合征,常伴有多器官损害并可危及生命[1]。快速有效地降低体温,密切监护和支持损伤脏器对于热射病的治疗至关重要[2]。亚低温是国际上公认的行之有效的脏器保护手段[3-4],作用的机制包括调节细胞凋亡,降低代谢需求,维持机体能量平衡,减少自由基的产生和脂质过氧化,从而减轻氧化应激损伤,减轻再灌注的二次损伤等[5-6]。有研究[7]表明,早期对热射病患者进行快速降温,并维持亚低温状态(肛温32~34 ℃),可阻止高温对机体细胞的损伤作用,从而减轻热射病患者的器官功能损害。当前一些临床研究结果显示,亚低温用于热射病患者的治疗取得了较好的效果,可降低病死率并改善神经系统预后,但多数试验样本量较小,且结论不一,有必要对相关研究结果进行Meta分析。

1 资料与方法

1.1 文献选择

1.1.1 纳入标准

1)研究对象:明确诊断为热射病或重度中暑的患者(年龄、性别不限);2)干预措施:试验组患者给予亚低温治疗,对照组患者给予常规方法治疗;3)结局指标:病死率,格拉斯哥昏迷指数(GCS)评分和治疗前后肌钙蛋白I(TnI)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)变化,其中病死率为主要结局指标,其余为次要结局指标;4)研究类型:随机对照试验(RCT)或队列研究。

1.1.2 排除标准

1)非临床研究,如病例报道、综述、动物实验等;2)同一团队重复发表的文献;3)文献中主要数据不全、无法获取全文的研究;4)缺少结局指标的研究。

1.2 检索策略

计算机检索PubMed数据库、Embase数据库,Ovid数据库,Web of science数据库、Cochrane图书馆、万方数据库、中国知网(CNKI)以及维普(VIP)数据库。英文检索词为“therapeutic hypothermia”或“moderate hypothermia”和“heat stroke”;中文检索词为“亚低温”或“治疗性低体温”和“热射病”或“中暑”。检索时限为各数据库建库起至2019年6月。

1.3 文献筛选与资料提取

由2名研究人员根据纳入与排除标准独立完成文献筛选与提取资料,之后相互核对,如意见不同,则由第3名研究员协助判断。提取资料包括:1)纳入文献的基本信息;2)研究类型以及偏倚风险评价的关键要素;3)纳入研究的样本量和结局指标的数据等;4)干预措施具体细节。

1.4 纳入研究的偏倚风险评价

2名研究者独立评价纳入研究的偏倚风险,并交叉核对结果。RCT的偏倚风险评价采用Cochrane手册5.1.0推荐的RCT偏倚风险评估工具。队列研究的偏倚风险评价采用NOS量表。

1.5 统计学方法

采用RevMan5.3软件对纳入的文献进行统计分析。计数资料以风险比(RR)及95%CI表示,计量资料考虑到研究类型及测量方式可能不同,故以标准化均数差(SMD)及95%CI表示。采用Q检验和I2检验进行异质性判断,若各研究间异质性较小(I2<50%,P>0.05),则采用固定效应模型,若异质性较高(I2≥50%,P<0.05),则采用随机效应模型进行Meta分析,并进一步进行敏感性分析,尽可能找出异质性来源。

2 结果

2.1 文献筛选流程及结果

初检共获得相关文献999篇,使用Endnote软件进行文献除重后剩余657篇,最终纳入5篇研究,包括3篇队列研究和2篇RCT,共441例患者,具体文献筛选过程见图1。

图1 文献筛选流程

2.2 纳入研究的基本特征及偏倚风险

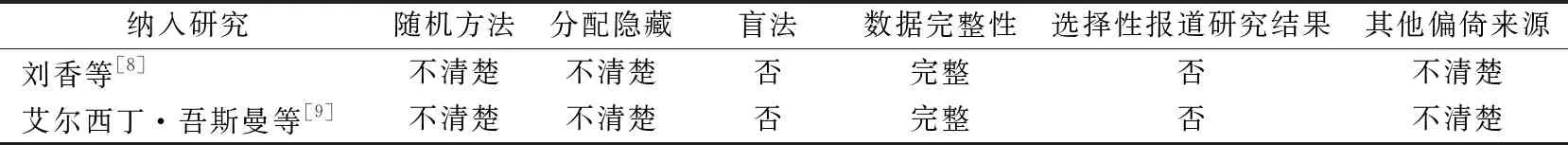

本研究共纳入5篇文献,包括3篇队列研究和2篇RCT,合计441例患者,其中试验组222例,对照组219例,纳入文献的基本特征见表1,队列研究偏倚风险评价结果见表2,RCT偏倚风险评价结果见表3。

表1 纳入文献的基本特征

表2 纳入队列研究的偏倚风险评价结果

条目:①暴露组是否真正代表人群中暴露组的特征或一定程度上代表了人群中暴露组的特征?②非暴露组与暴露组是否来自同一人群?③是否存在固定的档案记录(如外科手术记录)或采用结构式访谈来确定暴露因素?④确定研究起始时有无要观察的结局指标?⑤研究是否控制了最重要的混杂因素或(和)任何其他的混杂因素?⑥是否采用盲法独立评价或有档案记录来评价研究结果?⑦结果发生后随访是否足够长?⑧暴露组和非暴露组的随访是否充分?

表3 纳入RCT的偏倚风险评价结果

2.3 Meta分析结果

2.3.1 病死率

2篇RCT[8-9]和1篇队列研究[10]报道了2种方式治疗后的病死率,共213例患者。异质性检验结果显示,3篇研究之间不存在明显异质性(I2=0.0%,P=0.72),采用固定效应模型进行合并,结果显示亚低温组病死率低于常规治疗组[RR=0.29,95%CI(0.15,0.55),P<0.001]。按不同研究类型进行亚组分析,2篇RCT之间不存在明显异质性(I2=0.0%,P=0.67),采用固定效应模型进行合并,结果显示亚低温治疗热射病病死率低于常规治疗[RR=0.31,95%CI(0.16,0.58),P<0.001](图2)。

图2 病死率比较

2.3.2 GCS评分改善情况

2篇RCT[8-9]和1篇队列研究[11]报道了2种方式治疗前以及治疗5 d后的GCS评分,共285例患者。计算治疗前后GCS评分变化的差值,异质性检验结果显示,3篇研究之间存在明显异质性(I2=97%,P<0.001),采用随机效应模型进行合并,结果显示亚低温组患者治疗后GCS评分改善情况优于常规治疗组[SMD=3.70,95%CI(1.37,6.03),P<0.01](图3)。按不同研究类型进行亚组分析,2篇RCT之间不存在明显异质性(I2=40%,P=0.20),考虑异质性来源为刘刚[11]的队列研究,对2篇RCT进行合并,结果显示亚低温组患者治疗后GCS评分改善情况优于常规治疗组[SMD=2.07,95%CI(1.60,2.55),P<0.001]。

图3 GCS改善情况比较

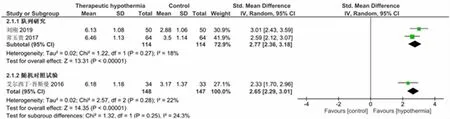

2.3.3 治疗前后患者TnI变化

1篇RCT[9]和2篇队列研究[11-12]报道了2种方式治疗前以及治疗5 d后的心肌酶(TnI、CK和CK-MB)指标,共295例患者,计算治疗前后心肌酶的差值进行分析。3篇研究中TnI的变化不存在明显的异质性(I2=22%,P=0.28),采用固定效应模型进行合并,结果显示亚低温治疗组治疗后TnI下降幅度比对照组更大[SMD=2.65,95%CI(2.29,3.01),P<0.001]。按不同研究类型进行亚组分析,2篇队列研究之间不存在明显异质性(I2=18%,P=0.27),采用固定效应模型合并后显示亚低温治疗组治疗后TnI下降幅度比对照组更大[SMD=2.77,95%CI(2.36,3.18),P<0.001](图4)。

图4 治疗前后TnI下降幅度比较

2.3.4 治疗前后患者CK变化

3篇研究[9,11-12]中CK的变化不存在明显的异质性(I2=98%,P<0.001),采用随机效应模型进行合并,结果显示2组间治疗后CK下降幅度比较差异无统计学意义(SMD=0.82,95%CI(-1.14,2.78),P=0.29])(图5)。刘刚[11]所发表的文献中图表所列CK数据与文字描述的趋势不符,剔除此项研究后,剩余2篇研究之间不存在明显异质性(I2=0%,P=0.74),提示刘刚[11]的文献为本组数据的异质性来源。采用固定效应模型对剩余2篇研究[9,12]进行Meta分析,结果显示亚低温治疗组治疗后CK下降幅度比对照组更大[SMD=1.76,95%CI(1.42,2.09),P<0.001]。

图5 治疗前后CK下降幅度比较

2.3.5 治疗前后患者CK-MB变化

3篇研究[9,11-12]中CK-MB的变化不存在明显的异质性(I2=0%,P=0.73),采用固定效应模型进行合并,结果显示亚低温组患者治疗后CK-MB下降幅度比对照组更大[SMD=1.45,95%CI(1.2,1.71),P<0.001](图6)。按不同研究类型进行亚组分析,2篇队列之间不存在明显异质性(I2=0%,P=0.44),采用固定效应模型合并后显示亚低温治疗组治疗后CK-MB下降幅度比对照组更大[SMD=1.46,95%CI(1.17,1.75),P<0.001]。

图6 治疗前后CK-MB下降幅度比较

3 讨论

3.1 亚低温用于热射病治疗的效果

亚低温治疗作为一种重要的体温管理手段,近年来在心跳骤停复苏后治疗、心脏及神经外科手术、颅脑损伤和脑卒中的治疗,以及器官移植等领域得到了广泛应用[13-14]。实践证明,亚低温治疗可保护重要脏器并改善中枢神经系统功能预后[5]。热射病或重度中暑是威胁生命的重症,致死率和致残率高。热射病的致伤机理复杂,直接损伤以及应激条件下的炎性因子、免疫因子等是热射病致多器官损伤的主要原因[15]。亚低温治疗可减少再灌注损伤,降低脑代谢需求和炎症反应,从而减轻热射病患者的器官损伤[16]。李庆华等[7]研究显示,2 h内应用亚低温治疗可有效保护劳力性热射病患者器官功能,降低MODS发生率。国外也有学者[17]对热射病患者进行亚低温治疗并取得了良好的效果,然而目前亚低温在国内外均未被广泛用于热射病患者的临床治疗。

本Meta分析结果提示与常规治疗组相比,亚低温治疗组患者病死率更低,治疗5 d后GCS评分改善更明显,血清CK、TnI和CK-MB水平下降更明显。考虑到已发表的亚低温治疗热射病患者的RCT数量不足,所以本研究同时纳入了队列研究和RCT,并将不同研究类型结果进行合并分析,同时依据研究类型进行亚组分析。亚组分析的结果与以上结论基本一致。当前证据表明,相较于常规治疗方案,亚低温治疗有利于降低热射病患者病死率,改善神经系统预后,降低心肌损伤标志物的水平。

3.2 本研究的局限性

本Meta分析纳入的研究中亚低温组均采用冰毯机降温,联合使用冬眠合剂或静脉输入冰盐水等措施,排除了降温方法不同所产生的偏倚,但各项研究降温和复温的时间、温度等方面还存在一定差异;纳入研究的文献质量偏低、例数有限及有异质性,对结果有一定影响。本研究表明,亚低温治疗更有利于降低热射病患者的病死率,改善神经系统预后并降低心肌损伤标记物水平,但受纳入研究质量和数量的限制,上述结论尚需更多高质量研究予以证实。