机械之变

——论秦始皇陵铜车马

2021-04-07郑岩

郑 岩

《汉书·楚元王传》 记刘向言: “秦始皇帝葬于骊山之阿, 下锢三泉, 上崇山坟,其高五十余丈, 周回五里有余; 石椁为游馆, 人膏为灯烛, 水银为江海, 黄金为凫雁。珍宝之臧, 机械之变, 棺椁之丽, 宫馆之盛, 不可胜原。”①关于秦始皇陵, 《史记·秦始皇本纪》 言之更详:

始皇初即位,穿治郦山,及并天下,天下徒送诣七十余万人,穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之。令匠作机弩矢,有所穿近者,辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之。二世曰:“先帝后宫非有子者,出焉不宜。”皆令从死,死者甚众。葬既已下,或言工匠为机,臧皆知之,臧重即泄。大事毕,已臧,闭中羡,下外羡门,尽闭工匠臧者,无复出者。②

有学者注意到, 在这段文字中, “机” 字出现了三次③。 《说文解字·六上》: “主发谓之机。”④秦始皇陵中一触即发的 “机弩矢” 是防盗的武器, “工匠为机” 指墓中更为隐秘的防御机制, 以“机相灌输” 推动水银而成“百川江河大海”, 可能是一个复杂的动力系统。 此外, 1980年在临潼秦始皇陵封土西侧出土的两乘彩绘铜车马(图1、 2)⑤,结构复杂, 具备高度完善的运动性能, 称得上一组充满机巧的“奇器”, 与上述设施一样, 也可看作刘向所说的“机械之变”。

在现代汉语中, “机械” 是具有确定运动系统的机器和机构的总称, 与该词在中国古代的含义差别不大。 这个概念一般是从技术和工程的角度加以界定的⑥。 然刘向所言 “变”, 还可以理解为运动过程中包括但不限于物质和视觉范围内的各种变更与转化。 在 《庄子》 的一个故事中, 为圃丈人对子贡说: “吾闻之吾师, 有机械者必有机事, 有机事者必有机心。”⑦这里的机械还包含着哲学隐喻。 机械不仅能够将人的力量延伸、 放大, 还可以借助风、 水、 火等自然力量, 创造出种种奇迹, 超乎人力之上,因此, 这类人造物也常常在宗教的空间中扮演极其特殊的角色。

为丧葬而制作秦始皇陵铜车马, 既处在一个具体的物质语境, 也属于一个特定的观念场域, 单一的技术史研究恐无法全面揭示其复数形式的意义, 而文献典籍也未提供任何信息以支持我们探讨其制作和使用的背景。 因此, 可选的路径就只有一条: 通过仔细的观察和分析, 让作品自身发出声音。 前贤关于铜车马铸造技术的研究, 是讨论这个问题的重要基础, 但我的角度有所不同, 技术在这里不是一个独立存在的经验和知识系统, 而是包含特定目的性、 自觉性的手段, 其结果不止是塑造了铜车马本身,同时也表达了设计和制作者对于明器概念的理解, 能动地、 积极地形塑了死者灵魂和死后世界的意象和形态。 这种探索的关键在于, 将美术史对形式的分析, 在形而下的层面与结构、 技术的讨论连接起来, 在形而上的层面与对丧葬制度、 习俗、 观念的研究加以整合。 我希望这一试验性的讨论, 能够为其他学者提供一个可供发展或批评的基础。

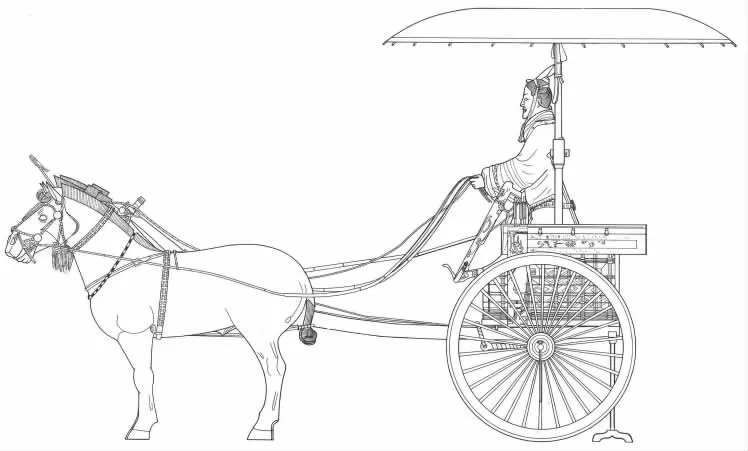

图1 秦始皇陵1 号铜车马青铜与少量金银 彩绘 通长225cm 秦始皇帝陵博物院藏

图2 秦始皇陵2 号铜车马青铜与少量金银 彩绘 通长317cm 秦始皇帝陵博物院藏

一、 铜车马的“貌” “备” “象” 实践

秦始皇陵出土的两乘铜车均驾四马, 除了少部分构件采用金银, 车、 马和御官的主体部分均以锡青铜铸造, 通体外施彩绘。 两车均双轮单辕, 由轮、 轴、 辕、 衡以及舆等几大部分组成。 1号车为立车, 车马通长225厘米, 通高152厘米, 重1061公斤。横长方形的车舆四周立栏板 (轼令), 后辟门, 中央立车伞, 车上配备弩、 矢、 盾等兵器(图3)。 2号车为安车, 车马通长317厘米, 通高106.2厘米, 重1241公斤。 车舆平面呈“凸” 字形, 以墙板隔为前后室, 前室左侧辟门, 供御官上下, 后室后部有单页门扉,供主人出入, 上部有椭圆形篷盖 (图4)。 发掘者认为, 铜车马当制作于秦统一之后、秦始皇安葬之前(前221—前210)⑧。

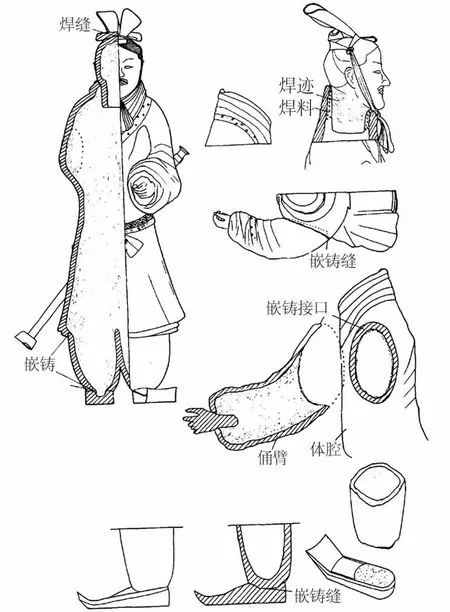

许多研究者讨论过铜车马 “写实” 的风格, 这种风格是通过精密复杂的技术造就的。 经统计, 2号车有3462个零部件, 大者长达260厘米, 短者不足1厘米。 工匠采用了铸接、 焊接、 铆接、 插接、 套接、 子母扣连接等多种方式, 不厌其烦地将各个零部件一一组装, 接口多达3780个, 其中活性接口3171个, 焊接接口609个, 带纹接口182个。 1号车未发表详细的统计数字, 估计零部件数量不会与2号车相差太多。 御官与马的造型准确, 铜车比例合度, 零部件结构精确, 如鞁具上以铜丝拉成的繁缨, 一丝不苟, 几可乱真; 车马和御者身上的带结模拟各种活结(图5) 和死结 (图6)⑨, 线绳丝带的来龙去脉清晰可辨。

图3 秦始皇陵1号铜车马侧立面图

图4 秦始皇陵2号铜车马侧立面图

图5 秦始皇陵1、 2号铜车马革带活结举例

图6 秦始皇陵1、 2号铜车马革带死结举例

博物馆的现代展示方式使得铜车马的细节显露无遗, 同时在某种程度上也成为理解它们的屏障。 有的研究者不自觉地将铜车马设定为可以被观看的艺术品, 就像城市、教堂、 石窟里暴露在观众目光中的雕塑一样, 有的甚至试图从两位御官的表情探究其不同的心理。 但是, 很少有人追问, 铜车马上一些常人看不到的部位, 为什么也同样加以精心刻画。 例如, 2号车密闭的车厢内部塑造的精细程度与其外部并无二致; 又如, 发掘报告中的仰视图显示, 车舆底部 (图7) 和马蹄底部的结构也毫不含糊(图8)。

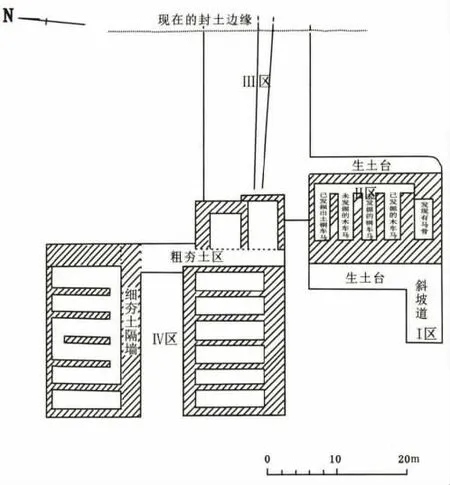

要解释这一现象, 必须回到铜车马原初的物质和文化语境。 经过多次勘探和发掘, 出土铜车马的78LYL.3号陪葬坑基本形制日趋清晰。 该坑是主墓室封土西侧已知的四个陪葬坑之一⑩, 位于西墓道与内城西门之间⑪, 东西和南北均为55 米, 面 积3025 平 方米, 距地表深约8米, 可划分为五个区 (图9)。 经过2010 年的再次钻探, 可 知原来被推测为地宫西侧羡道的第III区实际上是一处明井, 属于阻排水系统的一部分, 其东段位于封土之下。 两乘铜车马出土于II区北侧, 安放在1号耳室的木椁中(图10、 11)。 木椁底部和四壁用板材叠垒, 上有盖板, 内部东西长6.8米, 南北宽2.1米, 高2米。 车马面向西, 背对主墓室, 1号车在前, 2号车在后。

根据钻探的迹象判断, 在1号耳室以南并排的另外四个耳室也有车马随葬, 2号耳室内可能陈列带金、 银、 青铜车饰的木车, 3号耳室内可能是与1号耳室一致的青铜车马, 已发掘的4号耳室中发现朽木痕迹, 5号耳室中发现马骨和朽木痕迹, 可能埋藏真马和木车⑫。此外, II、 IV、 V区的发现也突破了以往的认识。

78LYL.3号陪葬坑与主墓室虽没有直接贯通, 但该坑有一大半叠压在封土下, 所以, 将该坑看作“与地宫相关的府藏性质的陪葬坑”⑬是合理的。 整个陵区坐西面东, “地宫象征着咸阳宫, 内城象征着皇宫, 外城象征着外廓城。 皇帝的府藏以及舆马必然要在宫廷之后”⑭, 而两乘车可能是供秦始皇灵魂使用的乘舆法驾中的五时副车之立车和安车⑮。

我赞同将铜车马看作明器的主流观点⑯, 即将其视作专门为丧葬制作的物品。 对于明器较为理论化的表述见于 《荀子·礼论》 和 《礼记·檀弓下》, 其最主要的特点是所谓“貌而不功”⑰“备物而不可用”⑱, 本质则在于 “以生者饰死者” “大象其生以送死”⑲。 前贤已细致地梳理了先秦明器的概念、 义理以及与丧葬实践的关系⑳, 其中巫鸿从造型、 装饰和制作等方面入手, 将考古发现的西周末期到战国中期的明器概括为“微型” “拟古” “粗制” “素面” “仿铜” “重套” 等几个特征。 铜车马的长、 宽、高大约是按照真车马的1/2制作的, 体积大约是真车马的1/8, 正是 “微型” 的典型例子, 它们一方面传达出真实车马的外形, 另一方面又不能为生者所见、 所用。

图7 秦始皇陵1、 2号铜车车舆仰视图

图8 秦始皇陵1号铜车左服马仰视图

图9 秦始皇陵78LYL.3号陪葬坑平面图

许多学者依据铜车马讨论秦代车和马具的结构、 定名、 制度、 功能等, 解决了不少重要的问题。 这类研究之所以能够展开, 其前提是铜车马具备 “写实”的风格, 如果只是粗具其形, 就无法援以为据。 这种 “写实” “真实”, 即“貌而不功” “备物而不可用” “大象其生以送死” 中的“貌” “备” “象”,可以理解为通过模拟、 仿制, 重建器物原型的外在形态, 建立生与死两个世界的联系, 体现 “如死如生, 如亡如存, 终始一也”㉑的道德标准。 基于生死两个世界的一致性原则, 学者们才将墓中的随葬品当作重构生者世界各种物质文化的材料。 但是, 生与死毕竟属于两个世界, 如果我们将 “貌”“备” “象” 看作艺术表现的手段, 就会意识到生者所用器物必须诉诸特定的技术加以转化, 才能为死者所用。在这个过程中, “生” 是艺术创作的原型, 而 “死” 是所 “饰” 所 “送”的目的。

基于这样的认识, 我不再重复前贤关于明器理论与历史的诸种讨论,也不参与关于秦代车马名物制度等方面的研究, 而着重观察铜车马完成“貌” “备” “象” 这类转换的具体实践。

有学者将铜车马称为“模型”㉒, 并不是指它们是制作真车的小样、 寻访千里马的“马式”㉓, 相反, 它们只是对真车真马的模拟和再现。 葛平德 (Peter J. Gplas) 认为, 尽管没有直接的证据, 但制造如此精密的铜车马, “也许是通过系统地缩小原型车辆的各部件的尺寸, 并依靠装配图 (assembly drawings) 或图表 (diagrams) 来实现的”㉔。 这个观点非常重要。 具体的施工程度虽然难以复原, 但是车的原型不可能只是存在于工匠心目中的概念和既有知识, 即所谓胸中的“成竹”, 而应是停放在作坊中两辆实实在在的车; 工匠们也不会像写生那样进行临摹, 而必须制定可以量化的标准与参数, 以规矩钩绳对原型进行测量, 然后换算出铜车各个零部件的尺寸。 原因很简单: 其一, 术业有专攻, “剞劂销锯陈, 非良工不能以制木; 炉橐埵坊设, 非巧冶不能以治金”㉕, 车的结构十分复杂, 各部件连接紧密, 牵一发而动全身, 制作青铜器的“冶者” 无法像造车的 “轮人” 那样熟悉各个部件的结构、 关系和功能; 其二, 铜车的造型高度精确, 只有通过细致测量、 严格计算, 才能忠实地传达出原型的结构与细节,任何疏失和随意发挥都无法使上千个构件的连接若合符节。 换言之, 二者的中介不是常规的艺术语言, 而是科学的方法。

图10 秦始皇陵78LYL.3 号陪葬坑II区1号耳室平、 剖面图

图11 秦始皇陵铜车马发掘现场

《周礼·考工记》 云: “故一器而工聚焉者, 车为多。”㉖车和马具汇集了众多的工种, 而材料、 结构与技术有着特定的联系。 不少研究者在探讨车器马具的名物制度时,往往不自觉地将铜车马看作真实的车马; 而致力于铸造技术的研究者, 则将其视作一组青铜器。 实际上, 真车马在转换为铜车马时, 必须恰当地处理新材料和原有结构之间关系, 选择相应的技术和制作程序, 对相关元素加以取舍, 消弭或转化可能存在的冲突。 从这个角度着眼, 我在前人研究的基础上, 对铜车马铸造、 连接的技术再做进一步的分析。 这些技术大体可分为以下几种类型。

第一类, 原型构件为金属质地的, 只缩小尺寸, 铸造技术并无变化, 如軎、 辖等部件原本就以青铜或银铸造, 缩小后也继续采用原有材料和铸造方法(图12)。 部件与整车的同步缩小, 意味着构成整体的各个 “器官”, 仍保留着原型的名与实, 并不因为整体的缩小而弱化或模糊。

第二类, 原型中体量较大的木构件, 在转换为铜件时皆为空腔。如车轴、 辕、 轴舟、 轸等都是这种情况。 这是材料置换后一种变通的手段, 空腔可以减轻重量, 减少铸件的疏松以及反偏析等㉗, 克服新材料的缺陷。 新的材料并未因应其性能而形成新的外形, 而是忠实于原型的形态, 以免导致 “觚不觚”的问题。

第三类, 部分原型用一种材料制作的组合构件, 铜件只取其外形而无法拆分。 如御官佩剑的茎和鞘合铸为一体, 而剑鞘内并无剑身(图13), 这意味着忽略了剑的实用功能㉘。

图12 秦始皇陵2号铜车軎、辖 银 高4.1cm

图13 秦始皇陵2号铜车御官佩剑和剑带 青铜 彩绘 剑通长25.4cm 剑带周长55cm

图14 秦始皇陵1号铜车双轭青铜 每件轭通高30cm, 轭肢角外侧间距27cm

第四类, 部分原型用多种材料制作的组合构件, 铜件也只取其外形而无法拆分。 如1 号车的双轭,内侧的轭垫铸有凸起的方格纹并涂橘红色, 轭垫外侧绘几何纹样。 和轭垫连接的轭肢上铸十字交叉缠扎的皮条, 可知原物是以皮条将轭垫捆缚在轭肢内侧作为支垫。 原来的支垫像是麻布或皮革裹丝絮或絮麻制作, 以避免坚硬的轭肢磨伤马颈(图14)㉙。 通过一次性塑形浇注㉚,原型中各种材料的质感均得到极好的表现。 实际上, 模拟皮革、 织物的部分, 其硬度与青铜无异, 触觉让位于视觉。

第五类, 部分原型中的组合构件无论用一种材料还是多种材料, 铜件皆采用分步制作。 如车舆的軨和舆底分别制作, 接合部位处理为榫卯, 插接后再在空隙处灌注铜液, 使之成为一体㉛。 再如, 在轭与衡、 衡与辕、 辕与前后轸、 辕与轴等交接部位, 都铸出皮带缠绑的形状。 皮带和主要部件之间, 有的采用上述一次性塑形浇注, 有的采用“包铸法”, 即主要部件铸造完成后, 再在交接处单独造范, 浇注皮带缠扎的形状㉜。 又如, 2号车的茵 (车箱中的软垫) 实际上铸造为一个倒扣的方盘, 下面四角以小铜柱与舆底相连㉝。 这四个从外部看不到的小铜柱只起到支撑的作用, 并不是原型实有的构件。 有研究者将这种方式称作“不可卸的冶金连接”㉞。 这些做法意味着在铜车传达其外形的同时, 也在很大程度上重复了原有的制作程序, 并通过多种方式强化了各部件的连接。 回环穿插的绳带扣结无法打开、 榫卯插接处被焊死, 皆可理解为对其关联性、 控制力的强化。

第六类, 原型部分结构拆分、 运转的性能, 在铜件中采用 “可卸的机械连接” 予以保留㉟。 例如, 1号车的十字形伞座正中有凹槽, 槽旁竖立座杆, 座杆装可开合销锁的圆环, 底座凹槽内暗藏榫卯, 既可锁定伞杠, 又方便分离(图15)㊱。 再如, 两乘铜车的车轮不仅将毂、 辐、 牙准确的结构关系塑造出来, 而且轮子可以转动(图16)。 又如, 2号车门和前窗、 单扇门, 可以通过活页铰轴转动。 三个车窗位于车舆前后室之间和两侧。 前后室间的窗楣装活动铰页与窗板连接, 掀合窗板, 窗子可启闭。 车舆左右两侧的窗板嵌在上下窗框凹槽内, 牵动窗板内外的拉拴, 可开合窗板 (图17)㊲。又如, 车辔、 靷、 缰 (图18) 等均用销钉逐节连接, 销钉不固死, 同时起到转轴的作用, 链条连接方式多样, 环环相扣, 皆可活动㊳。

图15 秦始皇陵1号铜车伞杠与伞座连接关系示意图

图16 秦始皇陵1号铜车车轮青铜 直径66.7cm

上述几种技术背后的原则并不统一,有的是直接缩微, 有的忽略了原型的材质性能而只呈现外在形态, 有的保留了构件的独立性或分组方式, 有的保留了制作流程, 而最后一类则保留了原有的机械性能。 技术上的差异是不同理念的反映, 显示了工匠对各类部件的理解角度各有侧重, 总体上看, 原型的“形” (结 构)、 “名” (概 念)、“工” (制作程序)、 “用” (功能),在铜车马上都得到了不同程度的延续。

尽管 “貌” “备” “象” 可以看作一种艺术手段, 但是, 我们显然不能从艺术的一般意义上去理解这两乘铜车马。 这与其说是关于车的雕塑,倒不如说是两乘材质不同、 具体而微的车。

图17 秦始皇陵2号铜车侧面车窗 青铜 彩绘 20cm×9cm

图18 秦始皇陵1号铜车右骖马缰索 金银 通长172.5cm

二、 技术与生死观念

是什么力量成就了这两乘小型铜车马? 其特有的形式有何意义?

许多学者已指出, 铜车马的所有者是秦始皇在地下世界的灵魂。 1号车为导车。 2号车一条辔绳末端有 “安车第一” 的刻文, 可知是仪仗队中供人休息的安车, 但未必是主车。 也许在与1号耳室并列的其他四个耳室中, 还有规格更高的车。 但总体来说,这些埋藏在主墓室不远处的车马, 都归秦始皇的“灵魂” 所有。

现代汉语中的“灵魂” 一词, 大致可以对应早期文献中的“魂魄” “鬼神” “鬼”“神” 等词。 这一概念在不同时段、 地域、 文本中的表述相当复杂, 2013年, 张闻捷结合两周墓葬的材料, 对其形成与变化作了较为清晰的梳理。 他注意到, 西周金文和文献中不见“事鬼” 之辞, 墓葬营建为一个与人们生时居所全然不同的空间。 西周之后,随着地方信仰的流传, 丧葬发生了重要的变化。 他特别提到, 由西周晚期玉覆面衍生出的敛玉系统日益完备, 反映了死者体魄在地下长存的观念, 而 “魂” 与 “魄” 二分的观念也逐渐明确。 明器的概念在春秋时期渐趋清晰, 墓中明器的比例不断增加, 文献和金文中出现了 “黄泉” “下土” “下都” “幽都” 等与天庭相对的概念。 战国以后的墓葬则大量随葬死者生前日用物品, 即与明器相对的 “生器”。 从楚地开始, 墓葬内部被划分为多个空间单元, 以安置不同种类的随葬品, 为死者营造了一个仿造生前居住环境的地下世界㊴。 张文揭示的战国时期墓葬的新变化, 在汉代进一步发展为更加完备的制度, 即俞伟超所说的 “汉制”㊵, 而其中不容忽略的一个中间环节, 便是秦始皇陵的营造。

秦始皇陵像是一个缩微的“天下” 和宇宙(图19)㊶, 其中的 “宫观百官” 等, 将战国以后按照生前居室建造墓葬的趋势推向了一个新高度。 铜车马仿照真车马制作,与整个陵墓的象征性是一致的。 从美术史的立场来看, 这类随葬品不只是灵魂观念物化的结果, 更重要的是, 它以特有的技术和形式塑造了灵魂和死后世界的形状, 正如巫鸿所言:

……灵魂从来不是一个完全抽象的概念,它总是需要在具体的空间中存在和移动。这一观察表明无形的灵魂实际上控制着人们对于死后世界的想象,而这种想象进而决定了墓葬的形制和规模。反过来说,当一座地下家宅或微观宇宙在墓穴中被构建起来的时候,它也不仅仅只是为灵魂提供一个象征性的居所——其缩微的尺寸同时将灵魂界框为一个小而不可见的主体,即……“无形的微型”。㊷

除了对墓葬形制的讨论, 巫鸿还曾以中古时期的魂瓶为例对这些看法进行了论证。 而铜车马所见的技术、 语言也相当丰富, 有助于加深对这个问题的认识。

秦始皇陵区内曾出土数十件带有寺工铭文的青铜器, 包括兵器、 车马器和生活用品, 两辆铜车马可能也出自官署机构寺工㊸。 在制造过程中, 个体 “艺术家” 的力量微不足道, 循规蹈矩的测量演算、 按部就班的制作程序、 滴水不漏的管理制度, 传达不出任何艺术个性。 其非凡的技术和极端的形式, 主要不是为了体现人的创造力, 而是要展现从真实车马到丧葬器物转换中蕴涵的神秘力量。 无神论完全无法解释这一超乎常理的行为, 而只能从宗教的角度去理解。 且不说在采矿、 冶炼、 成形的过程中要经历种种物理和化学变化, 必然性和不确定性杂错, 工匠们在尽其人力的同时, 还必须求助于祭祀和巫术[64]; 仅就其目的性而言, 如此精工的制作是建立在一种宗教观念基础之上、 围绕着始皇帝身后之事这一重大命题展开的。 只有相信这些器物可以在另一个世界施展其法力, 这类不计成本的工程才有其意义。

司马迁所记墓中灌水银而成的百川江海, 其真实性在很大程度上已通过陵墓封土附近的汞量测量得到证实㊺。 这些水系是“上具天文, 下具地理” 的宇宙模型的组成部分。 “机相灌输” 的目的在于保持其不停地运转, 与经久不灭的人鱼膏之烛一样, 消弭了时间的概念。 在这里, 机械动力的人工属性要被隐藏起来, 让位于人们所信奉的宇宙内在的灵力。

司马迁和刘向洞若观火, 将 “机械” 的概念明确地提取出来, 揭示了宗教造作的内部机制。 但是, 秦始皇陵的设计和建造者并未预设这类受众的存在, 陵墓中的机械属于一个封闭、 自洽的理论系统。 按照这种理论, 铜车马的机械性能与人们对灵魂感知能力的想象密切相关。 《论语·乡党》 记孔子论 “升车, 必正立, 执绥。 车中不内顾, 不疾言, 不亲指”㊻, 西汉初年贾谊 《新书·容经》 总结先秦至汉代乘车的各种标准姿势, 提到“坐车之容” “立车之容” “兵车之容” 等等㊼, 都是与乘车相关的礼仪规范, 也描述了身体与马车在空间上的联系。 铜车马也是一个期待着与身体互动的实体, 其精确的结构、 逼真的质感和色彩, 不止具有强烈的视觉冲击力, 更能引发触觉,预设了与主体之间物质性的关联。 体量缩小、 材质替换, 设定了铜车马与日常世界的距离。 “不可用” 是针对生者而言, 而非针对死者。 对灵魂来说, 这些车绝不是形同虚设, 而必须是 “可用” 的。 通过测量、 换算、 冶铸、 连接技术营造的铜车马, 坚固持久, 具体而微, 万象毕备, 如芥子纳须弥。 车马虽处于静态, 但具备可转动的车轮、可开合的门窗。 1号车 “虚左”, 除了御官外并无乘者 (图20), 2号车车舆后室中空(图21), 静与动、 实与虚、 有与无对比强烈, 形成巨大的张力。 设计和制作者试图利用这种张力, 使得不可见的灵魂变得具体、 有形。

铜车马没有一个视觉中心, 无所谓主次、 轻重、 虚实、 阴阳。 视觉的概念在这里是抽象的, 与具体的物质条件和空间关系无关。 人和马姿势僵硬, 既不刻意表现速度, 也不传达任何情感, 它们只作为 “物” 而存在,车轮、 车窗内含的运动也只是存在于机械工程的原理中, 而不是特定的时间关系中。 它们忠实于原型的物质性,所呈现的是一种物理学意义上的 “真实”。 部分战国至汉代的文献显示, 当时人们相信鬼神具有常人一样的生理机能, 甚至具有超过常人的感知能力。如 《管子·业内》: “神明之极, 照知乎万物。”㊽《墨子·耕柱》: “鬼神之明智于圣人, 犹聪耳明目之于聋瞽也。”㊾《淮南子·兵略训》: “见人所不见, 谓之明; 知人所不知, 谓之神。”㊿如此说来, 鬼神拥有一种超越自然视觉的心灵知觉, 这种知觉能力是流动的, 可以无所不及地感受并占有铜车马的每个细节。 这种信念, 要求工匠们的工作面面俱到, 包括车舆和马蹄的底部, 以体现对死者之“忠”。

图20 秦始皇陵1号铜车车舆青铜 彩绘 48.5cm×74cm

图21 秦始皇陵2号铜车车舆后室 青铜 彩绘 88cm×78cm

御官和铜马的外形虽无可挑剔,但身体为空腔, 其塑造、 组合方式与兵马俑坑出土陶马、 陶俑近似, 头部和四肢皆不能活动(图22)。 而车是古代最能体现 “机械之变” 的器物之一,铜车的铸造比人和马有着更多的技术含量, 更富有挑战性。 1974年山西闻喜上郭村374 号墓出土的一件青铜小车, 长10.3厘米, 宽7厘米, 高6厘米,顶部双开盖, 以猴为盖钮, 下有四轮,年代为西周末年或春秋早期[51]。 1989年在同一墓地7号墓出土的另一件同时期的小铜车, 长13.7厘米, 宽11.3厘米,高9.1 厘米, 底部两轮在后, 两虎在前, 虎四足下又各安装两个小轮, 前部设门, 有一刖足裸体小人把守 (图23)[52]。 秦墓中也发现此类器物,1998年甘肃礼县圆顶山1号秦墓出土的一件长11.1厘米, 宽7.5厘米, 高8.8厘米, 盖钮为二熊, 口部立四鸟, 四壁转角处有立体的兽形, 底部四轮, 年代为春秋早期(图24)[53]。 这类灵巧的小铜车盖、 门可启闭, 轮子可转动,据考为盛放首饰和化妆品的椟[54], 是贵族日常把玩的 “弄器”, 其设计与制作突出了组装、 开合、 转动等特征。

这个系统, 还包括公输般、 墨子为木鸢等传说[55]。 在战国时期, 充满机巧的奇器发展到新的水平, 如河北平山三汲战国中山王墓出土的青铜方案即是一个典型例子(图25)[56]。 这件通高仅有36.2厘米的方案, 采用了青铜、金、 银、 漆木等多种材料, 底部为圆,案面为方, 圆环形底座中间原有的漆木板已朽, 下部以四只梅花鹿承托,圆底之上四龙四凤穿插聚合为半球状,龙首向四角抬起, 龙首之上再以小巧的斗栱完成45度的调转, 以与案面衔接。 秦始皇陵中随葬的“奇器珍怪”, 也许不乏此类物品。

图22 秦始皇陵1号铜车御官连接关系示意图

图23 青铜椟 西周末年至春秋早期 长13.7cm 山西闻喜上郭村7号墓出土 山西博物院藏

图24 青铜椟 春秋早期长11.1cm 甘肃礼县圆顶山1号墓出土 甘肃省秦文化博物馆藏

《礼记·檀弓下》 记孔子“谓为俑者不仁”, 郑玄注: “俑, 偶人也, 有面目机发, 似于生人。” 皇侃疏: “机械发动踊跃, 故谓之俑也。” 孔颖达正义: “刻木为人, 而自发动, 与生人无异, 但无性灵智识。”[57]又《孟子·梁惠王上》: “仲尼曰: ‘始作俑者, 其无后乎!’ 为其象人而用之也。” 焦循正义: “《广韵》 引 《埤苍》 云: ‘俑,木人送葬, 设关而能跳俑, 故名之。’然则俑为踊之假借, 以其能跳踊, 斯名为俑, 则为其象人者, 谓为其象人之转动跳踊也。”[58]后人对于儒家经典的上述阐释虽不能反映东周时期山东墓俑的特征, 但在南方地区却有可以与之对照的发现。 湖北荆门包山2号楚墓(前316) 出土的两件木俑, 分别高112、 111.8厘米, 胳膊、 手、 脚甚至耳朵、 头发皆单独制作, 佩剑也另外雕出, 再进行组装(图26)[59]。 汉景帝阳陵从葬坑出土的陶俑塑为裸体, 安装可以活动的木臂, 外穿织物制作的衣服或皮甲(图27)[60], 杨泓认为受到了楚风影响[61]。 在山东莱西岱墅西汉2号墓木椁脚箱中, 与13件小型木俑共存, 有一件高193厘米的大型木俑, 躯干和四肢以13段木条以榫卯连接而成,各个关节皆能活动(图28)[62]。 这些发现在很大程度上可以印证 “设关而能跳俑” 之类描述并非向壁虚造, 机械的观念也不是秦始皇陵孤立的现象。

图25 错金银四龙四凤铜方案座 战国 高36.2cm 河北平山三汲中山王墓出土河北博物院藏

图26 彩绘木俑 战国 高112、 111.8cm 湖北荆门包山2号楚墓出土 湖北省博物馆藏

图27 彩绘陶俑 西汉 咸阳阳陵出土

铜车马等随葬品的设计制作一方面建立在传统理论、 制度、 习俗的基础之上, 另一方面又是特定历史条件下相当独特的发明。 按照以往的理解,明器往往是制作粗劣、 形态不完整的器物, 如《荀子·礼论》 特别说到 “舆藏而马反, 告而不用也……趋舆而藏之, 金革辔靷而不入, 明不用也”, 即强调车马配置的不完整性, 以示 “貌而不用”[63]。 但这类话语一方面可能反映了当时普遍的观念, 另一方面也只是一家之言。 秦始皇陵铜车马的 “不用”, 以缩微和材料的置换表现出来,同时又是无与伦比的大制作, 其技术含量、 所费人力物力, 远远超过真正的车马。

我们不能忽视秦始皇本人对于机械法度特有的重视。 在琅琊刻石 “颂秦德, 明得意” 的文字中, 即提到 “器械一量”[64], 其具体措施包括 “一法度衡石丈尺” 和 “车同轨” 等[65]。 这些措施有着明确的目的, 即在军事和政治统一的基础上, 强化经济和文化的统一, 而对器械标准、 机能的重视推及陵墓的各项营造与制作, 则不只是为了提高效率[66]。 如同古希腊皮格马利翁 (Pygmalion)创作的少女雕像让雕塑家本人陷入爱河而不能自已, 一个机械系统复杂的联动机制使得其自身成为一种生命幻象, 而这种幻象又反过来对人产生了强烈的吸引力和控制力, 这便是车形椟作为弄器的魅力之所在。 当机械之变施于宗教制品, 则会让人敬畏于圣物自身的神变。 这种神变不仅对应着死者灵魂的感知能力, 也成为彼岸世界生命力的组成部分。 与推动水银运转以像 “百川江河大海” 的动力系统一样, 铜车马内在的力量是永恒的。 永恒性在其材质上也得到了极好的体现, 因为上好的青铜, 自商周以来就用以铸造宗庙重器, 可与天同寿, 子孙永宝。

但是, 这组处心积虑、 竭尽全力打造的铜车马是否真的可以证明人的灵魂有着具体的形状? ——例如, 灵魂相应地具有真人一样的肢体, 而高度只是真人的二分之一。不, 恰恰相反。 对秦始皇而言, 灵魂仍然不可名状, 无法塑造为一尊昭昭在目的偶像。纤毫毕现的铜车马如同美国电影 《盗梦空间》 中可以反转、 折叠的街景, 满足了一切感官需求, 但终究只是一个假设, 一个梦境。 根据钻探的线索, 78LYL.3号陪葬坑中与铜车马并列的, 可能还有其他材质的车马或真车马, 它们或许又采取了另外的方式,表现了灵魂和死后世界的更多维度的样貌。 而那些兵马俑、 文官俑和百戏俑, 又塑造得比真人还要高大。 在关于死后世界完整的理论形成之前, 秦始皇似乎为自己准备了多套方案, 他侥幸地期待着其中某一套可以具有实际的功用, 让他延续生前的声威荣华。 曾经横扫六合、 不可一世的始皇帝对于死后的世界显然没有足够的认识和信心,如果他百分之百相信这一切的能量, 生前就不必“恶言死”[67]、 求神仙。 正是对于死亡的无知和敬畏, 激发了人们的想象力和创造力。

图28 彩绘木俑 西汉 高193cm 山东莱西岱墅2号墓出土 莱西市博物馆藏

余 论

据司马迁的记载, 刘邦年轻时在咸阳服役, 亲眼目睹秦始皇出警入跸的威仪, 喟然太息曰: “嗟乎, 大丈夫当如此也!”[68]项羽见到巡游中的秦始皇时, 被其 “天威不违颜咫尺” 的形象激发出冲天的豪气, 曰: “彼可取而代也。”[69]邢义田还注意到,1975年湖北云梦睡虎地出土秦简 《叶书》 中, 小吏 “喜” 记载了其晚年经历的一件大事: “廿八, 今过安陆。” “廿八” 即始皇二十八年 (前219年), “今” 即今上。 是年, 秦始皇东巡返程中经过安陆, 给偏居此地的 “喜” 留下深刻的印象[70]。 无独有偶,新近公布的长沙岳麓书院藏第六批秦简也有一简, 文曰 “皇帝节斿(游) 过县”[71], 应是同样性质的记载。

正史和个人写作, 都展示了秦始皇在当时令人难以忘怀的仪容。 但是, 这位千古一帝却没有为后人留下自己的肖像。 秦统一后所铸半两方孔圆钱被解释为法地象天,却不像古罗马钱币那样刻画皇帝的面孔。 可见, 秦代仍继承着先秦中原地区的传统,即不以艺术的手段塑造统治者和各种神明的偶像[72]。 秦始皇的声威呈现于宏壮的宫室、车舆冠冕和各种仪式, 但楚人一炬, 尽化焦土, 后人只能从考古发掘中见到咸阳宫的一鳞半爪。

与这种情况形成极大反差的是秦始皇陵的种种发现。 近半个世纪以来的考古工作已经揭露出郦山地上地下大量的遗存, 确定了封土的范围, 初步了解了主墓室的结构,廓清了陵园的垣墙, 发掘了部分陵寝建筑, 探明并试掘了包括兵马俑坑、 文官俑坑、百戏俑坑、 石铠甲坑、 珍禽异兽坑、 青铜水禽坑、 铜车马坑、 动物坑、 马厩坑、 陪葬贵臣墓、 后宫墓、 刑徒墓等大量陪葬坑和附属墓葬, 发现了石料加工厂、 阻排水系统等设施……这个无与伦比的奇迹, 包含着多种的物质材料、 多样的技术手段、 丰富的造型语言, 占有巨大的空间, 而大量内容又不可为生者所知所见。 所有这一切, 已经超越了常规的艺术概念, 迫使我们探索新的理解路径。

两乘铜车马只是封土西部78LYL.3号陪葬坑的冰山一角, 但是, 其制作理念和技术手段却具有一定的代表性, 例如, 我们在三个兵马俑坑大批陶俑上也可以看到制作精细的头发、 鞋底历历可数的针脚; 在青铜水禽上可以看到与真实羽毛几无二致的质感; 大批的石甲胄用石片切割、 磨制、 编连, 耗费大量工时却无法用于实战……可以说, 铜车马是我们理解整个秦陵的重要入口之一, 也是我们反思艺术固有定义的众多新起点之一。

①《汉书》, 中华书局1962年版, 第1954页。

②[64][65][67][68][69]《史记》 (点校本二十四史修订本), 中华书局2013年版, 第337页, 第313—314页, 第308页, 第335页, 第438页, 第380页。

③ 王子今: 《秦统一原因的技术层面考察》, 《社会科学战线》 2009年第9期。

④ 许慎撰: 《说文解字 (附检字)》, 中华书局1963年版, 第123页。

⑤ 秦始皇兵马俑博物馆、 陕西省考古研究所: 《秦始皇陵铜车马发掘报告》, 文物出版社1998年版。

⑥ 关于 “机械” 的定义, 可参看经过 “‘科普中国’ 科学百科词条编写与应用工作项目” 审核的百度百科词条。 https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%BA%E6%A2%B0/68186?fr=aladdin。

⑦ 郭庆藩撰, 王孝鱼点校: 《庄子集释·外篇·天地第十二》, 中华书局1961年版, 第433—434页。

⑧⑨㉗㉙㉛㊱㊲㊸ 秦始皇兵马俑博物馆、 陕西省考古研究所: 《秦始皇陵铜车马发掘报告》, 第357页, 第317—322页, 第309—312页, 第65—66页, 第252—243页, 第316页, 第317页, 第375页。

⑩ 秦始皇兵马俑博物馆、 陕西省考古研究所: 《秦始皇陵铜车马发掘报告》, 第6—7页; 秦始皇帝陵博物院: 《秦始皇帝陵园考古报告 (2009—2010)》, 科学出版社2012年版, 第165—173页。

⑪ 从目前的证据判断秦始皇陵主墓室有东西墓道, 南北墓道尚不清晰。 东墓道为主要墓道, 西墓道的 “西端不会到达封土西部下的排水渠, 甚至也不可能到封土西部的三号坑 (铜车马坑)” (李卫星: 《礼仪与秩序: 秦始皇帝陵研究》, 科学出版社2016年版, 第149—150页)。 换言之, 78LYL.3号陪葬坑大致处于主墓室的 “背面” 较为靠近的位置。

⑫《秦始皇陵铜车马发掘报告》 未介绍其他几个耳室的发现, 《秦始皇帝陵园考古报告 (2009—2010)》 所附平面图中, 自北而南第4号耳室 (原书中称作 “过洞”) 标为 “已发掘”, 但文字中并未提及具体的发掘过程和有关情况, 只称 “发现有朽木迹象, 未发现有其他青铜迹象” (第169页)。 党士学在秦始皇帝陵博物馆编 《秦始皇帝陵出土一号青铜马车》 (文物出版社2012年版) 中称, 在1978年7月的试掘中, “在自北向南第3个耳室, 发现了面西前后排列的两乘彩绘木马车。 木马车的形制与后来出土的铜马车相似,大小也是真车真马的二分之一, 出土的金银车马器也与铜马车上的相同” (第3页), 与 《秦始皇帝陵园考古报告 (2009—2010)》 的信息不一致。

⑬ 秦始皇帝陵博物院: 《秦始皇帝陵园考古报告 (2009—2010)》, 第172页。 也有学者认为铜车马坑是秦始皇祭天的祭祀坑 (刘九生: 《秦始皇帝陵铜车马与中国古代文明——秦政原始》, 《唐都学刊》 2011年第2期), 或认为是秦二世奠祭始皇帝的祭祀坑 (刘占成、 刘珺: 《秦陵铜车马埋藏与 “铜车马坑” 性质初探》, 《文博》 2012年第6期; 刘占成、 赵颖: 《再论秦陵 “铜车马坑” 的性质》, 《秦陵秦俑研究动态》2014年第1期)。 有关辩正参见许卫红: 《 “事神致福” 与 “事死如生” ——也说秦始皇陵出土铜车马的性质》, 《唐都学刊》 2014年第1期; 付建: 《棚木三题》, 《华夏考古》 2007年第1期。

⑭ 袁仲一: 《秦陵2号铜车马的形制及系驾方法》, 秦始皇兵马俑博物馆编: 《秦俑学研究》, 陕西人民教育出版社1996年版, 第280页。

⑮ 党士学: 《试论秦陵1号铜车马》, 《文博》 1994年第6期。

⑯ 秦俑考古队: 《秦始皇陵2号铜车马初探》, 《文物》 1983年第7期。

⑰⑲㉑[63] 王先谦撰, 沈啸寰、 王星贤点校: 《荀子集解》, 中华书局1988年版, 第368—369页, 第366页,第366页, 第368—369页。

⑱[57] 郑玄注, 孔颖达疏, 龚抗云整理, 王文锦审定: 《礼记正义》, 北京大学出版社2000年版, 第323页,第323—324页。

⑳ 参见巫鸿: 《 “明器” 的理论和实践——战国时期礼仪美术中的观念化倾向》, 《文物》 2006年第6期;赵金刚: 《 “明器” 可能的义理诠释》, 《平顶山学院学报》 第30卷第3期。

㉒ 党士学: 《秦陵铜车御者佩饰与 “王负剑” 新释》, 《咸阳师范学院学报》 2008年第3期。

㉓ 关于马式, 参见 《后汉书·马援传》, 中华书局1965年版, 第840—841页。

㉔ Peter J. Golas,Picturing Technology in China: From Early Times to the Nineteenth Century,Hong Kong University Press, 2015, pp. 27-28.

㉕㊿ 何宁撰: 《淮南子集释》, 中华书局1998年版, 第800页, 第1096页。

㉖ 郑玄注, 贾公彦疏, 赵伯雄整理: 《周礼注疏》, 北京大学出版社2000年版, 第1248页。

㉘ 关于御官的佩剑有不同的解释, 有学者认为作为皇帝近身随从的御官原本所佩的就是假剑 (马青云:《铜车马御官俑佩剑之我见》, 《文博》 1995年第1期); 发掘者也认为是仪式性的班剑, 不具有实用功能(秦始皇兵马俑博物馆、 陕西省考古研究所: 《秦始皇陵铜车马发掘报告》, 第366页)。 党士学认为剑与鞘铸为一体, 只是一种表现手法, 并不表示御官佩带假剑 (党士学: 《秦陵铜车马相关问题再探》, 秦始皇兵马俑博物馆: 《秦文化论丛》 第12辑, 三秦出版社2005年版; 党士学: 《秦陵铜车御者佩饰与 “王负剑” 新释》)。 党说论据似更充分。

㉚㉜㉝ 侯介仁、 杨青: 《秦陵铜车马的铸造技术研究》, 《西北农业大学学报》 1995年第23卷 (增刊)。

㉞㉟ 华自圭: 《秦陵2号铜车连接技术的初步考证》, 秦始皇兵马俑博物馆编: 《秦俑学研究》, 第1064—1076页, 第1064—1076页。

㊳ 王学理: 《秦始皇陵彩绘铜安车的科技成就漫议》, 《北方文物》 1988年第12期。

㊴ 张闻捷: 《从 “敬神” 到 “事鬼” ——墓葬资料所见周代贵族生死观的变迁》, 《考古与文物》 2013年第6期。

㊵ 俞伟超: 《汉代诸侯王与列侯墓葬的形制分析——兼论 “周制”、 “汉制” 与 “晋制” 的三阶段性》,《中国考古学会第一次年会论文集 (1979)》, 文物出版社1979年版, 第332—337页。

㊶ Jessica Rawson, “The Power of Images: The Model Universe of the First Emperor and its Legacy”,Historical Research,Vol. 75, No. 188 (May 2002): 123-154; 刘晓达: 《王者无外, 天下一家——美术史视野中秦皇汉武时代 “天下” 观》, 文物出版社2018年版, 第94—131页。

㊷ 巫鸿: 《无形的微型——中国艺术和建筑中对灵魂的界框》, 张柏寒译, 巫鸿、 朱青生、 郑岩主编: 《古代墓葬美术研究》 第3辑, 湖南美术出版社2015年版。

㊹ 刘敦愿: 《干将莫邪铸剑神话故事试析》, 《刘敦愿文集》, 科学出版社2012年版, 第602—610页。

㊺常勇、 李同: 《秦始皇陵中埋藏汞的初步研究》, 《考古》 1983年第7期。

㊻ 程树德撰, 程俊英、 蒋见元点校: 《论语集释》, 中华书局1990年版, 第728—730页。

㊼ 贾谊撰, 阎振益、 钟夏校注: 《新书校注》, 中华书局2000年版, 第228页。

㊽ 黎翔凤撰, 梁运华整理: 《管子校注》, 中华书局2004年版, 第937页。

㊾ 吴毓江撰, 孙启治点校: 《墨子校注》, 中华书局1993年版, 第656页。

[51] 朱华: 《闻喜上郭村古墓试掘》, 山西省考古研究所编: 《三晋考古》 第1辑, 山西人民出版社1994年版。

[52] 山西省考古研究所: 《闻喜县上郭村1989年发掘简报》, 《三晋考古》 第1辑。

[53] 甘肃省文物考古研究所、 礼县博物馆: 《礼县圆顶山春秋秦墓》, 《文物》 2002年第2期。

[54] 李零: 《说椟——中国早期妇女用品: 首饰盒、 化妆盒和香盒》, 《故宫博物院院刊》 2009年第3期。

[55]《墨子·鲁问》: “公输子削竹木以为鹊, 成而飞之, 三日不下, 公输子自以为至巧。” (吴毓江撰, 孙启治点校: 《墨子校注》, 第739页) 《韩非子·外储说上》: “墨子为木鸢, 三年而成, 蜚一日而败。” (王先慎撰, 钟哲点校: 《韩非子集解》, 中华书局2003年版, 第266—267页) 《淮南子·齐俗训》: “鲁般、墨子以为木鸢, 而飞之三日不集, 而不可使为工也。” (何宁撰: 《淮南子集释》, 第812页)

[56] 河北省文物研究所: 《墓——战国中山国国王之墓》, 文物出版社1996年版, 第137—141页; 彩版一四;图版九一、 九二。

[58] 焦循撰, 沈文倬点校: 《孟子正义》, 中华书局1987年版, 第63页。

[59] 湖北省荆沙铁路考古队: 《包山楚墓》, 文物出版社1991年版, 第255—257页。

[60] 陕西省考古研究所汉陵考古队: 《汉景帝阳陵南区从葬坑发掘第1号简报》, 《文物》 1992年第4期; 《汉景帝阳陵南区从葬坑发掘第2号简报》, 《文物》 1994年第6期。

[61] 杨泓: 《汉俑楚风》, 《逝去的风韵——杨泓谈文物》, 中华书局2007年版, 第181—185页。 相关研究,参见巫鸿: 《说 “俑” ——一种视觉文化传统的开端》, 李清泉译, 郑岩、 王睿编: 《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》, 生活·读书·新知三联书店2005年版, 第606—608页。

[62] 烟台地区文物管理组、 莱西县文化馆: 《山东莱西县岱墅西汉木椁墓》 图版贰, 《文物》 1980年第12期。

[66] 有学者已经注意到, 秦始皇陵的各项施工与制作中, 即充满标准化的概念 [袁仲一、 赵培智: 《秦始皇陵铜车马标准化概述》, 《西北农业大学学报》 1995年第23卷 (增刊); 杨青 《论秦代机械工程的标准化》, 《西北农业大学学报》 1995年第23卷 (增刊)]。

[70] 邢义田: 《中国皇帝制度的建立与发展》, 《天下一家: 皇帝、 官僚与社会》, 中华书局2001年版, 第8—9页。 有关秦始皇在当时公众中形象的更多讨论, 见该书第8—11页。

[71] 陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简》 陆, 上海辞书出版社2020年版, 第二组正面编联图版。

[72] 刘敦愿: 《中国早期的雕刻艺术及其特点》, 《刘敦愿文集》, 第13—23页。