黑土地上的三重奏

——80年代东北乡土电影的“土味”叙事

2021-04-07张芳瑜ZhangFangYu

张芳瑜/Zhang Fang Yu

综观20世纪80年代的东北电影版图,乡土电影裹挟着传统乡村的泥土气息建构起异彩纷呈的文化景观。从“农村”到“乡土”,对于地域空间的影像阐释被越来越多地注入文化因子;从“乡村”到“乡土”,一字之差囊括了村落之外的土地田园、山川沃野,承载着更加直接而客观的文化反思与文化批判。改革开放以来,中国社会经历由传统向现代转型的历史变迁,由此蓬勃迸发的视觉文化逐渐发展为最具社会渗透力的文化力量。东北乡土电影作为视觉文化的一种日常文化形态,借助各种视觉形象的表意实践,直接参与到当代中国社会转型的过程之中,电影对于现实的体察与建构映射出东北乡村社会基层不断演进的“乡土底色”。

1978年,党的十一届三中全会开启了以“现代化”为目标的历史序幕,社会结构由此发生了根本性变化。“从政治上的拨乱反正到文化上的思想解放,从经济上的市场改革到国际上的开放交流,都表明中国开始从对政权理想的渴望转向‘现代化’的追求。”改革开放为处在漫长黑暗中的中国社会点燃了希望之光,涌动着思想解放的新热潮。80年代以来,“伤痕文学”“寻根文学”、朦胧诗派、现代艺术相继进入人们的精神家园。在传统与现代文明的交锋中,悲剧性的历史体验引发了创作主体在尴尬的现实情境中完成对于历史与民族文化的反思与批判。知识分子重拾启蒙话语,在文学、艺术领域努力完成从思想到实践的现代化塑造,“乡土”再次席卷公众视野,成为国人体味社会转型过程中欣喜与痛楚的文化场域。东北因其广袤的乡村地理空间以及发轫于革命年代的悠久电影传统,在这场声势浩大的“现代化”转型探索中,脱颖而出。

这一时期的东北乡土电影创作者大多出生于20世纪三四十年代,作为正值盛年的第四代电影导演,他们置身于“一个黄昏与黎明的交会处,一个未死方生的时代”。“文革”前毕业于北京电影学院的这一创作群体经历人生黄金阶段的历史浩劫,几近不惑之年才脱离极端压抑的精神囚笼,将艺术理想投射于银幕之上。他们的作品中既包含着对过往历史的黯然影射,又裹挟着对传统文明的质疑与思索。在历史与现实、传统与现代的契合处弥漫着隐抑已久的叛逆与激情,形成了意涵丰富的东北乡土电影“土味”叙事。

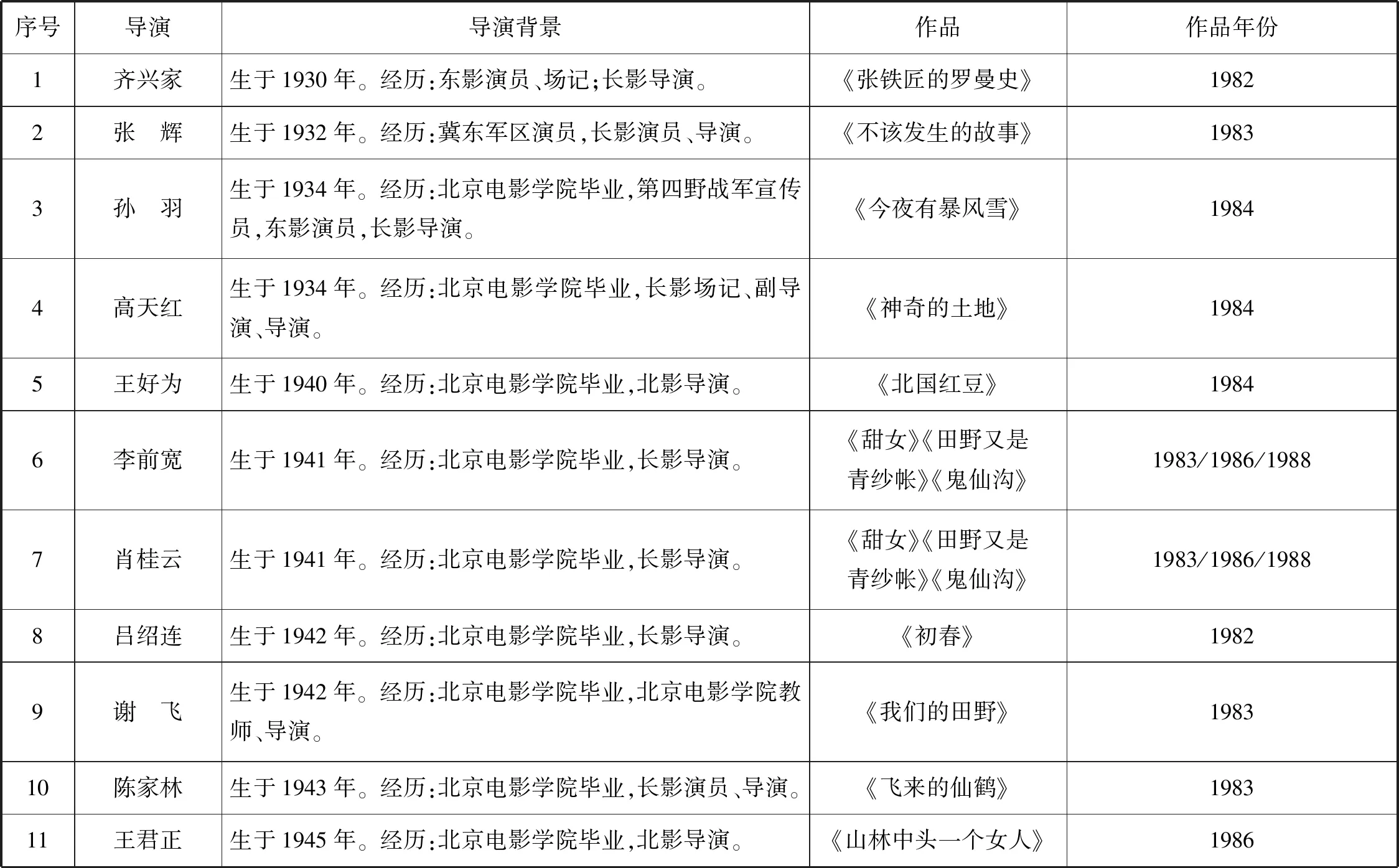

表1 80年代东北乡土电影导演概况

一、尘土:喧嚣的乡村

东北乡土电影的创作热潮是现代文化格局重构进程中的艺术反映。伴随20世纪80年代知识分子对于中国社会的历史反思与现实批判,一种新的理性精神与文化意识纳入电影文本序列。乡村既是传统文明的发源地,亦是现代化进程中充斥着对抗与冲突的重要文化场域。这里杂糅着传统文明与现代文化交织的主题,承载着古朴的生命价值与人生要义。知识分子肩负着“弥合伤痛”的历史使命,在精神创伤的影像书写中召唤游离乡土的启蒙意识,揭示转型时期民族心态的复杂变化。政治“伤痕”在东北乡村的影像书写中显现为知识分子对于“伤痕”的回忆与言说,表现出新旧政治环境对农民情感与精神状态的深刻影响。

齐兴家导演的影片《张铁匠的罗曼史》(1982,长春电影制片厂)改编自张一弓的同名伤痕小说,讲述了一段发生在“大跃进”到“文化大革命”这一特殊历史时期的东北乡村故事。耿直、善良的张铁匠屡次遭受迫害与打击,在惋惜与无奈中与爱人王腊月两度离散,颠沛流离的悲剧生活直至十年动乱后才迎来了破镜重圆的大结局。片中张铁匠本是技艺高超的生产能手,然而其终难逃脱历史洪流中无法左右的个人命运。爱人王腊月沿袭着几千来来中国底层社会传统女性的隐忍与压抑,在兄长王木庆极左路线的践行者对其欲望的遏制中负重前行。跨越20年的“罗曼史”在小人物身上折射出大时代的悲剧,当风雨飘摇的一页成为历史,以张铁匠与王腊月为代表的底层农民最终在新旧时代的更迭中获得救赎。影片采取的文化修辞方式是80年代初期精英知识分子话语共同选取的政治/文化策略:以男性/张铁匠作为历史场景中唯一的主体,以女性/王腊月作为绝对意义上的男性欲望的客体,以及历史/无名暴力的直接承受者。于是,在这个古老而又喧嚣的村落里,男性的欲望与女性的身体构成了一种关于历史、政治与社会的寓言。

20世纪80年代以来,伴随中国现代化进程的深入,维系传统乡村社会的礼治秩序受到了西方现代伦理道德的冲击。东北电影创作者们不仅将传统文化反思与批判注入乡土影像书写的序列,同时把以“新启蒙”为代表的意识形态渗透到对于落后、愚昧的乡土文化超越之中。先后毕业于北京电影学院的李前宽、肖桂云夫妇创作的《鬼仙沟》(1988,长春电影制片厂)向人们讲述了改革开放初期,东北山区一处闭塞的村落里因封建迷信引发的极具荒诞感的乡土故事。村长一掷千金为病重中的母亲请来“半仙”装神弄鬼,驱魔祛邪,执拗与愚昧的荒诞行径最终以母亲因病情延误而撒手人寰的悲剧收场。村民“程大喇叭”只顾教会儿子如何靠“手艺”赚钱,却不重视孩子的文化教育,宁可被罚款也不让孩子上学,在他看来,“庄稼院的孩子,念和不念一个味儿”。在物质利益的诱惑下,人们迷失于贫瘠的精神世界,“一提到孩子,想的就是劳动力,不能干活的,赶到学校来哄着,能干活的就不来上学了”。导演以充满人文关怀的笔触揭示转型期东北乡土社会的现实矛盾,同时对千百年来根深蒂固的腐朽思想进行深刻反思。影片开头以欢快的现代音乐衬托古老的萨满仪式,声画对立中制造着荒诞不经与戏谑反讽的叙事风格。结尾处伴随着长白山涧的飞瀑直下,一段旁白负载着理想主义的美好憧憬在山谷中回荡:“世世代代生活在你怀抱里的关东儿女,必将扫开历史的雾障,冲破山的阻隔,去迎接云蒸霞蔚的大海的新世界。”

图1 电影《张铁匠的罗曼史》剧照

图2 电影《鬼仙沟》剧照

二、沃土:诗意的田野

20世纪80年代中期的中国社会涌动着“寻根”文化的思想浪潮,它延续着“伤痕文化”的意识形态逻辑,用艺术审美的典型性揭示民族文化的深层肌理,将诗意的浪漫照进理想与现实。知识分子站在现代社会的起点回首过往,修补民族传统文化的裂隙,透过生活经验寻找散落民间的传统文化记忆。远离都市喧嚣困扰,回归乡土田园寻求情感慰藉,在心灵驿站的栖息中召唤个性自我,一种新的审美意识在“寻根”中萌生。

改革开放初期的东北电影导演大多出生于乡村,代表人物如齐兴家(生于辽宁省开原县)、孙羽(生于吉林省扶余县)。艺术家成长的自然环境与人文风貌对其艺术天性与艺术风格的形成产生了重要影响,他们将这份对于故土的眷恋书写进乡村山清水秀的自然景象之中,寓情于景,托物言志,曾经的田园生活记忆幻化为一场浪漫的“寻根”之旅,传递着美感与高尚杂糅的气息,弥漫在山野深处的诗意乌托邦。这批出生于乡村,青年时代接受过西方电影理论专业训练的导演紧跟时代步伐,高举电影现代化的旗帜,在“寻根”路上从“结构方式、镜头运用、造型手段、表现形式四个方面,向传统电影观念提出挑战”。他们大力推崇巴赞的纪实美学理论,对于长镜头的艺术探索及实践促成了新的电影语言变革。现实主义与浪漫主义杂糅的叙事文体融汇于视听系统之中,呈现出中国传统诗学的一种意蕴、一份志趣。

尽管此时的东北乡土电影中不乏悲怆与批判的情感基调,然而导演们依旧以真实而诗化的电影语言点缀着他们心灵栖息的港湾。在温柔敦厚的乡土影像中,理念转化为情绪,表层的现实沉浸在诗意的田园。东北乡土的“地方性”特征在这一类电影中得以清晰显性:冰封雪盖的村路(《山林中头一个女人》,1986),绿意盎然的菜园(《田野又是青纱帐》,1986),蹒跚学步的雏鸭(《甜女》,1983),飘飘袅袅的炊烟(《不该发生的故事》,1983),静谧安详的白桦林(《我们的田野》,1983)……一处处质朴无华的乡村景观透露着阻隔落后、愚昧的美好期许,勾勒出新时期东北乡土社会人与自然和谐共生的诗意家园。这是东北乡土电影民族化、地域化过程中最成功的一次尝试,乡村成为人类的精神归宿,新的电影美学观念由此融入这份古朴浪漫的乡土情怀。

这一时期的东北电影中,将乡土作为精神栖息之地的经典作品之一当数《飞来的仙鹤》(1983,长春电影制片厂)。这部以嫩江草原为背景的影片讲述了一则关于心灵回归家园的童话寓言。来自北京(城市)的芭蕾舞演员白鹭来到嫩江平原(乡村)体验生活,在与贺家人相处的过程中逐渐发现8岁的贺翔是自己多年前插队落户时遗失的孩子。几经辗转,贺翔回到了白鹭身边,但他始终难以适应父母给予他的精英教育与优质生活,养父母的恩情、丹顶鹤的呼唤,最终将贺翔带回了他难以割舍的草原。影片的精妙之处在于以童话寓言影射城市化进程中当代人的内心抉择。乡村在电影中扮演的角色发生了转变,由叙事空间融入叙述主体,影响着人物的价值取向与情感判断。当白鹭从北京踏上嫩江平原的土地,一种远离城市焦虑,寻找精神归宿的乌托邦叙事由此展开。勤劳善良的养母、克己为人的养父、天真无邪的孩子勾勒出东北乡土精神的诗意化符号,在冷漠、喧嚣的都市景观对照下,嫩江平原幻化为一个理想中的美丽意象,寄托着导演对乡村情怀的浪漫想象,给人以无可比拟的精神慰藉。

图3 电影《飞来的仙鹤》剧照

三、破土:英雄的崛起

细数20世纪80年代的东北乡土电影,70%的影片出自长春电影制片厂。作为“新中国电影事业的摇篮”,早在东北电影公司时期(1945—1946),这里便成为我党革命动员的重要地方。随后成立的东北电影制片厂,即长春电影制片厂前身,会集了来自延安电影团、西北电影工学队等解放区文艺干部来到东北开拓革命电影阵地,他们满怀革命热情,用影像续写着崇高的政治理想与家国情怀。新中国成立后,东北电影制片厂更名为长春电影制片厂,原东影厂部分演员、场记、副导演转入长影,积极投身于导演行列,开启了新中国电影事业的新篇章。20世纪80年代以来,抗日题材、乡土题材、戏曲题材电影成为长影创作的三大主流方向,尽管这一时期影片题材、类型日益多元化,然而其根植于特殊年代的革命传统与英雄情结却在长影人的心灵深处代代延续,留下了难以消逝的印痕。如前文所述,80年代的中国社会步入了一个激情洋溢的时代,知识分子主体的苏醒与感性的张扬,使其在主流意识形态的话语形式中不断尝试新的突破。不同于早期革命电影中对于“英雄神话”的建构,此时的“英雄”已从战场退隐乡间,走进了凝聚着无数青年血与汗的北大荒。

北大荒是最具有东北乡土气质的地理空间,同时也是一个兼具神奇与浪漫、粗犷与豪迈底色的文化空间。这里曾被纳入新中国现代化想象的版图,吸引无数意气风发的知识青年怀揣英雄般的激情与理想投身于这片苍凉的土地。“北大荒文学”率先在这里留下了绚丽的风景,字里行间向世人描绘着一份狂热的生命体验与历史想象,其旷达雄健的美学基调和审美范式对80年代东北乡土电影叙事产生了重要影响。

高天红导演的《神奇的土地》(1984,长春电影制片厂)改编自北大荒兵团作家梁晓声的小说。影片忠于原著的创作风格与主题倾向,以昂扬的精神、浓重的色彩、浑厚的基调讲述了一段征服北大荒的悲怆故事,以现实的力量释放一种颇具浪漫主义色彩的“革命激情”,描绘出当代知识青年可歌可泣的人生图景。面对苍凉的荒原,一望无垠的戈壁、无法预知的原始森林,年轻的垦荒者们凭借坚定的人生理想和无所畏惧的英雄气质战胜自然,突破自我,乡土文化则“作为一种修辞形式、表征系统和介入人性的文化生产力量,时刻参与到英雄气质的建构中”。此刻的土地,凝聚着英雄的力量,给人以生命的启迪。

不同代群的知识分子有着不同的历史感怀和文化想象。在纷繁的世纪变化中,知识分子将个人的理想和政治憧憬投射在自己塑造的人物形象之上。同样改编自梁晓声同名小说的电影《今夜有暴风雪》(1984,长春电影制片厂)由导演孙羽创作完成。曾任四野战军独立五师师部宣传员的孙羽经历过前线枪林弹雨、炮火轰鸣的革命洗礼,在他的思想深处始终潜隐着一种对于英雄精神的述说。这种精神在《今夜有暴风雪》中化身为革命后代曹铁强,他在自然条件极其恶劣的北大荒不甘沉沦,用信念点燃个体生命之光,以隐匿的“英雄之名”完成对于“他者”的救赎,刘迈克、小瓦匠、裴晓云……每一个人物及其脚下的土地都得到了来自“英雄”的拯救——行为抑或情感。曹铁强不仅是影片的主角,他更是一个载体,一个象征英雄、勇士、精神领袖的符码。孙羽镜头中的英雄主体凝聚着东北乡土文化的强悍与坚毅,展示出80年代东北乡土电影中别具一格的力量之美。

图4 电影《神奇的土地》剧照

图5 电影《今夜有暴风雪》剧照

结 语

20世纪80年代的东北乡土电影在中国社会向现代转型的进程中逐步复苏。置身于这一宏大的历史叙事中,对于过往沉重记忆的反思以及对于未来乡村发展的憧憬贯穿这一时期电影创作的脉络。将农民自身的日常生活作为叙事主体,直面世俗人生的情感与趣味,切入现实生活的肌理,东北乡土文化的精神内核在这里绵延。无论世俗村落裹挟着历史记忆“尘土飞扬”,田园风光弥漫着诗意想象“沃土遍野”,抑或苍茫荒原缔造着平民英雄“破土而生”,每一类乡土叙事都映射出中国现代化历史进程中东北乡土社会的现实情境,聚焦着知识分子审视历史与当下的精神视点。东北乡土电影“土味叙事”的三重奏,是风起云涌的文化思潮与东北乡土社会价值观念正面交锋的艺术显现。然而,这些“土味”迥异的言说无一例外来自知识分子的精神世界,艺术家们将自身的历史感怀与精神印记投射于银幕之上,共同建构起80年代东北乡土电影的价值体系与文化想象。

80年代的东北乡土电影积极参与中国电影发展的现代化进程,它曾裹挟着反思、批判、理想、激情,缔造着东北电影的传奇与辉煌。时过境迁,市场化浪潮中的东北乡土电影在价值取向与艺术观念上开辟出新的轨迹,曾经的“乡土想象”在新的时代语境下面临被解构与重塑的议题。东北乡土电影正在通过新一轮的“改造”,转变成为适应资本主义全球文化的消费商品,尽管“土味”犹存,然而其笼罩于消费文化的雾霭中,原本纯粹而浓烈的乡土底色日渐消退。40年后的今天,如何续写新时代东北乡土电影的“土味”乐章?也许,只有再次栖身于那片神奇的土地,才能得到真正的答案。