基于车流集散性的线控系统绿灯时间优化

2021-04-06郑伟凡吴秋花张永强傅丽碧

卓 曦,郑伟凡,吴秋花,张永强,傅丽碧

(1.福州大学 土木工程学院,福建 福州 350108;2.南京林业大学 汽车与交通工程学院,江苏 南京 210037)

城市道路线控系统实现多个信号交叉口联动控制,形成基于带宽与带速的绿波带。而周期、绿信比、相位差等配时参数设置若不合理,易导致绿波通行比例、可达性和车队通行率等绿波带交通效率指标[1]较差。其中,线控系统信号交叉口绿灯时间是绿信比的关键影响因素,为绿波带宽提供了基础条件。

在线控系统绿灯时间方面,国内外相关研究集中于以下两点。(1)基于关键交叉口的绿灯时间计算。李瑞敏等[2]归纳了经典数解法,说明系统周期为关键交叉口(周期最大的交叉口)周期,而协调相位的最小绿灯时间是关键交叉口协调相位的绿灯时间。钱伟等[3]基于关键交叉口的系统周期,通过设置较大的干线相位权重,按比例分配绿波带路口各相位绿灯时长。卢凯等[4]针对处于未饱和状态的交叉口,兼顾其关键车流与非关键车流的通行需求,建立相应的绿信比分配模型。(2)考虑交通供给的绿灯时间计算。URBANIK T等[5]提出非协调相位绿灯只需满足设计通行能力需求,然后将多余周期时间分配给协调相位绿灯,以满足交通供给。曲大义等[6]提出线控系统协调方向绿灯时间需保证上下游交叉口之间的通行总供给大体一致。马庚华等[7]通过车流量的比值计算,将非协调相位绿信比转换为协调相位绿信比。

可见国内外相关文献多考虑关键交叉口和交通供给,较少从微观角度探讨相邻交叉口间车流集散性规律对绿灯时长的影响,不利于进一步优化带宽和降低延误。本文通过线控系统内相邻信号交叉口车流集散性分析,研究协调相位车流到达公式,在此基础上,结合绿波结构和聚集车队通行需求,提出线控系统的系统周期和绿灯时间优化算法。基于仿真的实例分析表明,在车流集散性的基础上,本文提出的方法有利于降低线控系统交通延误。

1 基于集散性的协调相位车流到达

以车流方向为下游方向,因而在交通信号影响下,干道车队通过上游信号交叉口后逐渐离散,直至下游信号交叉口前再次聚集成车队,形成交通聚集波。参考交通波理论[8],有:

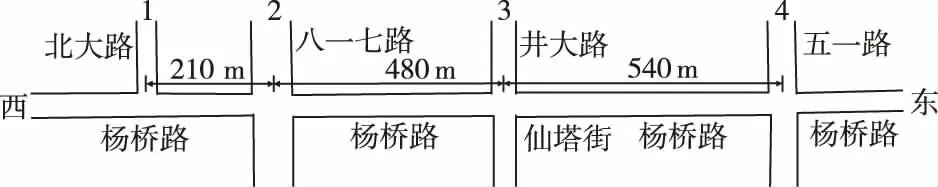

Ngd,k=Nk,a=Qk,wgdx/3 600。

(1)

式中:Ngd,k为下游交叉口协调相位绿灯期间第k车道到达车辆数(pcu);Nk,a为第k车道聚集车队的最大车辆数(pcu);Qk,w为信号时段内第k车道波流量(pcu/h);gdx为下游交叉口协调相位绿灯时长(s)。

类似可得:

Nrd,k=Qk,wrdx/3 600。

(2)

式中:Nrd,k为下游交叉口协调相位红灯期间第k车道到达车辆数(pcu);rdx为下游交叉口协调相位红灯时间(s)。

进而根据交通波理论,有:

(3)

式中:vk,a为第k车道聚集车流速度(km/h);vk,d为第k车道离散车流速度(km/h);dk,a为第k车道聚集车流密度(pcu/km);dk,d为第k车道离散车流密度(pcu/km)。

由于城市干道交通密度较大,vk,a和vk,d均采用格林伯对数模型[9],即:

vk,i=voln(dj/dk,i)。

(4)

式中:vk,i为第k车道第i股车流的车速(km/h);vo为第k车道最佳车速(km/h);dj为阻塞密度(pcu/km);dk,i为第k车道第i股车流密度(pcu/km)。

为便于分析,进行密度标准化:

ηk,i=dk,i/dj。

(5)

式中:ηk,i为第k车道第i股车流的标准化密度。

结合式(1)、(3)~(5),有:

(6)

式中:ηk,gd为协调相位绿灯期间第k车道离散车流标准化密度;ηk,ga为协调相位绿灯期间第k车道聚集车流标准化密度。

同理,根据式(2)~(5),有:

(7)

式中:ηk,rd为协调相位红灯期间第k车道离散车流标准化密度;ηk,ra为协调相位红灯期间第k车道聚集车流标准化密度。

式(6)和式(7)分别为所得协调相位绿灯和红灯车流到达模型。

2 线控系统绿灯时间优化

2.1 协调相位绿灯时间计算

2.1.1基于绿波构成的上游交叉口协调相位绿灯时间计算

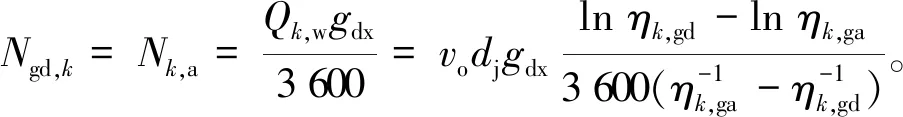

在双向绿波带中,初定带宽Wb(s),进而如图1所示,通过单方向绿波时空图分析,可见绿波交通量为上游交叉口红灯期间到达和绿灯期间进入绿波带的聚集交通量。

图1 相邻信号交叉口绿波时空图Fig.1 Spatial and temporal diagram of green wave between adjacent signal intersections

考虑绿波交通构成,上游信号交叉口单周期内绿波带交通量qub(pcu)为:

(8)

式中:U为上游交叉口协调相位对应车道数;Nru,k为上游交叉口协调相位红灯期间第k车道到达交通量(pcu);Ngu,k为上游交叉口协调相位绿灯期间第k车道到达交通量(pcu);tr为上游交叉口红灯到达车流所需通行时间(s);gux为上游交叉口协调相位显示绿灯时间(s)。

假设线控系统的信号交叉口群中,两两交叉口为一个交叉口对。故图1所示的上游交叉口同时是其上游方向交叉口对的下游交叉口,从而根据式(6)和(7),推算Ngu,k和Nru,k为:

(9)

(10)

式中:ηk,ugd为上游方向交叉口对协调相位绿灯期间第k车道离散车流标准化密度;ηk,uga为上游方向交叉口对协调相位绿灯期间第k车道聚集车流标准化密度;rux为上游交叉口协调相位红灯时间(s);ηk,urd为上游方向交叉口对协调相位红灯期间第k车道离散车流标准化密度;ηk,ura为上游方向交叉口对协调相位红灯期间第k车道聚集车流标准化密度。

同时,qub也可用下式求出:

(11)

式中:pu为绿波带交通量占上游交叉口到达交通量的比例。

为实现带宽最大化,gux取较大值。故结合式(8)~(11),有:

(12)

(13)

(14)

(15)

式中:a,b,c均为变量系数。

2.1.2基于聚集车队的下游交叉口协调相位绿灯时间计算

根据图1所示的时间关系,gdx需满足下游交叉口聚集车队通行需求,有:

gdx=Nd,maxtdh+tf-Oj,j+1。

(16)

式中:Nd,max为下游交叉口聚集车队的最大车辆数(pcu);tdh为下游交叉口聚集车队通过停车线的车头时距(s/pcu);tf为相邻交叉口间头车通行时间(s);Oj,j+1为第j交叉口(上游交叉口)和第j+1交叉口(下游交叉口)的相对相位差(s),可用经典数解法[2]进行求解。

根据式(6),有:

(17)

如图1所示,车队头车来自上游交叉口,有:

tf=3.6L/Vud。

(18)

式中:L为上下游交叉口间距(m);Vud为上下游交叉口间车流平均速度(km/h)。

结合式(16)~(18),有:

(19)

综上所述,线控系统第j个信号交叉口单向绿波的协调相位绿灯时间gj,sx(s)为:

gj,sx=max{gj,ux,gj,dx}。

(20)

式中:gj,ux为当第j个交叉口是上游交叉口时,其单向协调相位绿灯时间(s),根据式(12)~(15)进行计算;gj,dx为当第j个交叉口是下游交叉口时,其单向协调相位绿灯时间(s),根据式(19)进行计算。

同理可求对向绿波的协调相位绿灯时间gj,cx(s),进而有双向绿波带中第j个信号交叉口协调相位绿灯时间gj,x(s)为:

gj,x=max{gj,sx,gj,cx}。

(21)

2.2 非协调相位绿灯时间优化

线控系统信号交叉口的第i个非协调相位绿灯时间应满足次要道路(与线控干道相交的道路)交通需求,基于文献[2],其公式如下:

(22)

式中:gi,n为第i个非协调相位的优化绿灯时间(s);gi,ne为第i个非协调相位的有效绿灯时间(s);I为绿灯间隔时间(s);li为第i个非协调相位损失时间(s);Nk,i为第i个非协调相位的第k车道单周期内交通量(pcu);Sk,i为第i个非协调相位的第k车道饱和流量(pcu/h);Mi为第i个非协调相位对应进口车道数。

2.3 系统周期和协调相位绿灯时间优化

结合各相位绿灯时间,线控系统第j个信号交叉口优化周期Cj,o(s)为:

(23)

式中:Nj为第j个交叉口的非协调相位数量;Aj为第j个交叉口的黄灯总时长(s);Rj,a为第j个交叉口的全红总时长(s)。

此时优化系统周期[2]Cos(s)为:

(24)

进而,第j个信号交叉口的协调相位优化绿灯时间gj,ox(s)为:

(25)

3 实例分析

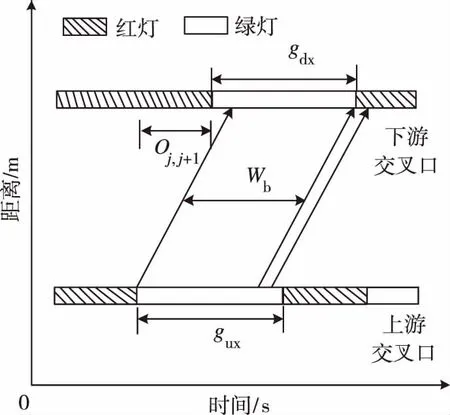

如图2所示,在某市的主干道杨桥路上,以杨桥路—北大路交叉口和杨桥路—五一路交叉口之间的路段为实例,进而针对从西到东方向的单向绿波,将沿线信号交叉口按序编号,进行线控系统绿灯时间优化。东到西方向的单向绿波进行类似优化。

图2 实例干道Fig.2 Example arterial

3.1 现状分析

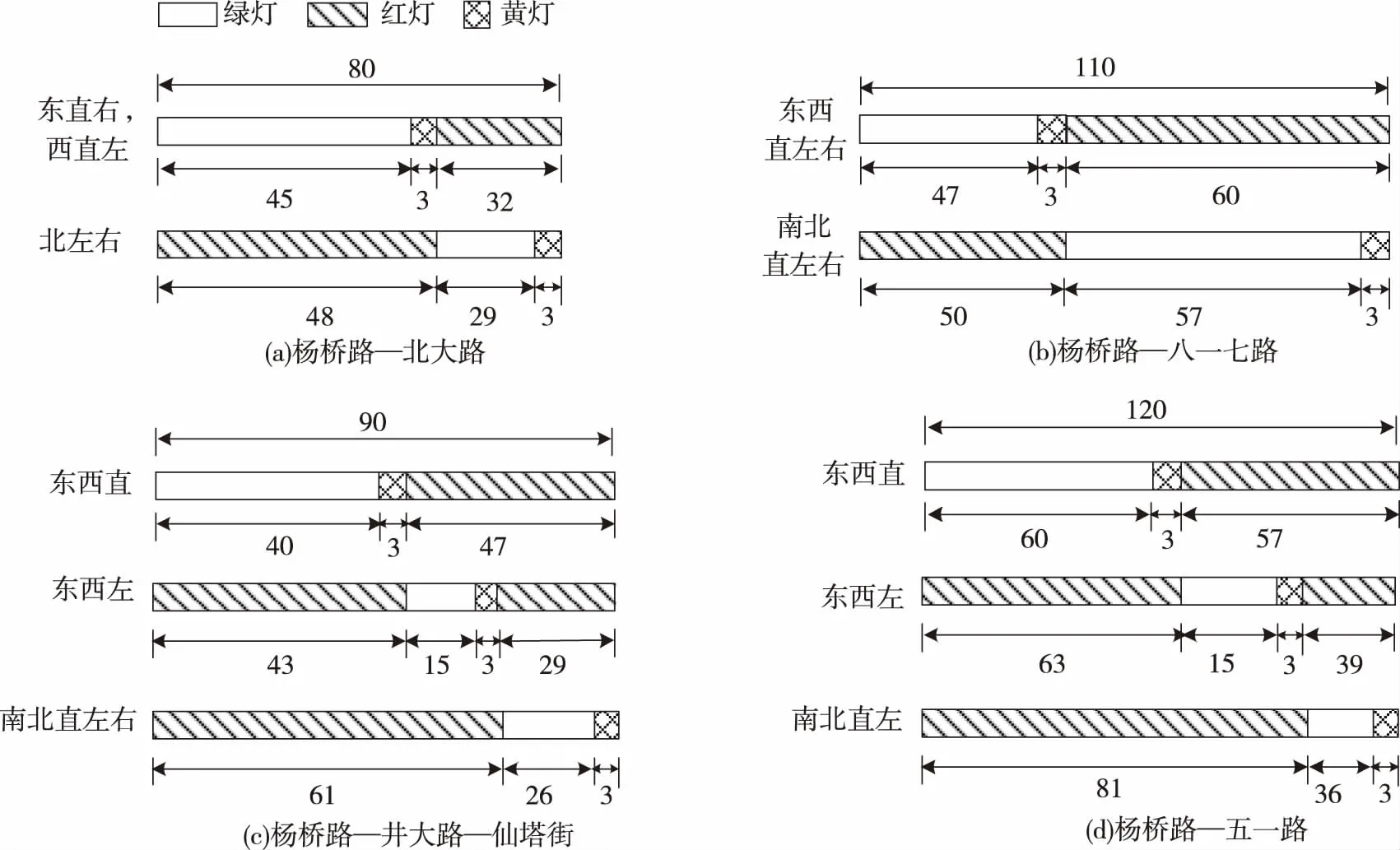

目前,该实例路段信号交叉口采用单点信号配时模式。通过调查,获得现状渠化和信号配时图,见图3和图4。实地调查得实例路段的双向交通量为4 528 pcu/h,设计车速为60 km/h。

图3 实例干道交叉口现状渠化Fig.3 Current channelization for example arterial intersections

图4 实例干道交叉口现状信号配时/sFig.4 Current signal timing for example arterial intersections/s

3.2 优化计算

根据本文研究成果,对实例干道交叉口进行线控系统绿灯时间优化。以杨桥路—井大路—仙塔街交叉口为例进行试算,其它交叉口类似计算。

(1)协调相位绿灯时间计算

如图2所示,在西至东方向绿波中,该交叉口为第3个交叉口,是第2、3交叉口对的下游交叉口和第3、4交叉口对的上游交叉口。

当杨桥路—井大路—仙塔街交叉口为上游交叉口时,假设初始Wb=38 s,pu=85%,调查得rux=47 s,U=2,tr=16 s。进而,如图3(c)所示,将协调相位对应车道从内至外进行顺序编号,有η1,uga=0.45,η1,ugd=0.32,η1,ura=1.00,η1,urd=0.42;η2,uga=0.39,η2,ugd=0.31,η2,ura=1.00,η2,urd=0.30。根据式(12)~(15),计算g3,ux=50.86 s。当杨桥路—井大路—仙塔街交叉口为下游交叉口时,假设dj=143 pcu/km,经典数解法算得O2,3=15 s,调查得L=480 m,Vud=50 km/h,tdh=0.5 s/pcu,vo=65 km/h,η1,gd=η1,ugd=0.32,η1,ga=η1,uga=0.45,η2,gd=η2,ugd=0.31,η2,ga=η2,uga=0.39。根据式(19),计算g3,dx=38.17 s。

因此,根据式(20),g3,sx=max{g3,ux,g3,dx}=max{50.86 s, 38.17 s}=50.86 s。同理计算g3,cx=45.32 s,根据式(21),计算g3,x=max{g3,sx,g3,cx}=max{50.86 s, 45.32 s}=50.86 s。

(2)绿灯时间优化

如图4(c)所示,该交叉口有2个非协调相位,即N3=2,东西左相位为第1非协调相位,南北直左右相位为第2非协调相位。进而,如图3(c)所示,调查得M1=2,M2=4,N1,1=8 pcu,S1,1=1 125 pcu/h;N2,1=7 pcu,S2,1=1 325 pcu/h;N1,2=17 pcu,S1,2=1 565 pcu/h;N2,2=19 pcu,S2,2=1 750 pcu/h;N3,2=14 pcu,S3,2=1 620 pcu/h;N4,2=16 pcu,S4,2=1 735 pcu/h;I=3 s,l1=l2=3 s,A3=9 s,R3,a=0。根据式(22)和(23),计算g1,n=25.60 s,g2,n=39.11 s,C3,o=124.56 s。类似可得C1,o=84.72 s,C2,o=114.91 s,C4,o=129.25 s。根据式(24),计算Cos=129.25 s。进而根据式(25),计算g3,ox=55.54 s。

如表1所示,其余交叉口同理类推,计算线控系统优化方案。该方案中,系统周期Cos为129.25 s,带宽Wb为52 s,黄灯总时长Aj均为9 s,全红总时长Rj,a均为0。

表1 线控系统优化方案Tab.1 Optimization scheme for artery traffic signal control system

3.3 仿真验证

(1)经典数解法计算

为对比分析,利用经典数解法计算线控系统绿灯时间,具体如下:实例干道系统周期选取各交叉口周期的最大值,即Cos=120 s,并初定带速vb(km/h)为50 km/h,则理想间距范围{voCs/(3.6×2)-100,voCs/(3.6×2)+100}为{733 m,933 m},进而以10 m为步长进行计算。如表2所示,提出线控系统方案,且其对应Wb为45 s,Aj均为9 s,Rj,a均为0。

表2 基于经典数解法的线控系统方案Tab.2 Scheme for artery traffic signal control system based on classical algebraic algorithm

(2)仿真评价

对现状方案、经典数解法优化方案、本文优化方案进行编号,分别为第1、2、3方案。以杨桥路为主路,相交道路北大路、八一七路、井大路、仙塔街和五一路为次路,构建主次路系统。在此基础上,应用VISSIM软件[10],选取早高峰时段7:30—8:30,进而根据图2~图4、表1和表2,构建仿真的实例干道路网结构和信号配时,从而如表3所示,对比3个方案的延误。

表3 配时方案的单车平均延误/(s·pcu-1)Tab.3 Delay per vehicle of signal timing schemes/(s·pcu-1)

如表3所示,仿真结果表明:(1)针对实例干道杨桥路,第1方案延误较大。而相比第1方案,第2方案延误减少了64.33 s/pcu;第3方案延误减少了82.57 s/pcu。而相比第2方案,第3方案延误减少了18.24 s/pcu。(2)针对主次路系统,第1方案延误较大。而相比第1方案,第2方案延误减少了99.48 s/pcu;第3方案延误减少了104.64 s/pcu。而相比第2方案,第3方案延误减少了5.16 s/pcu。

由于现状配时方案的交通需求适应程度不足,其延误较大。相比现状配时方案,经典数解法的绿波方案考虑关键交叉口需求,结合主次路流量比,实现了一定带速的绿波带,因而其延误下降较多;相比现状配时方案,本文优化绿波方案考虑了车流到达规律,也实现了绿波交通,从而有效降低了延误。相比基于经典数解法的绿波方案,本文优化绿波方案考虑了车流运行集散性,一定程度增大了带宽,进一步降低了干道延误,但由于本文优化绿波方案增大了系统周期,导致次要道路延误略有增大,因此其主次路系统降低的延误较少。

4 结论

线控系统绿灯时间是影响绿波带交通效率的重要时间要素。基于集散性的线控系统绿灯时间优化方法有助于提高绿波时间资源配置合理性。本文利用交通波理论,分析车流集散性,在此基础上,提出协调相位红绿灯到达交通量模型,然后针对交叉口对,给出基于绿波交通构成的上游交叉口协调相位绿灯时间公式,并根据聚集车队通行需求,结合相对相位差,确定下游交叉口协调相位绿灯时间公式,进而根据次要道路通行需求,基于系统周期,给出绿灯时间优化模型。实例仿真评价结果可见:相比现状配时方案,经典数解法和本文绿波优化方案延误均下降较多,而相比基于经典数解法的绿波方案,本文优化绿波方案进一步降低了干道延误,并略有降低了主次路系统延误。