早期护理干预对预防股前外侧皮瓣修复足部创面术后DVT的效果研究

2021-04-06陈月琴唐林峰巨积辉窦正璐朗芹芹刘跃飞

陈月琴,唐林峰,巨积辉,窦正璐,朗芹芹,刘跃飞

(苏州大学附属瑞华医院 足踝外科,江苏 苏州 215104)

深静脉血栓形成(deep vein thrombosis,DVT)是指血液不正常地在深静脉腔内凝结,阻塞静脉腔而引发静脉回流障碍的一种疾病,是骨科术后十分常见的一种严重并发症[1],因其容易引发致死性肺栓塞而备受重视。有研究表明,骨科、普外科术后DVT的发生率是10%~63%[2]。国外有文献显示,骨科围手术期肺栓塞的发生率约为10%,其中致死性肺栓塞为0.1%~0.5%[3]。近年来随着工业、交通等的快速发展,足部严重性创伤日益增加,而足部大面积皮肤撕脱致皮肤软组织缺损的患者也在逐年增加。我科大多采用游离股前外侧皮瓣修复足部创面手术,术后患者需卧床休息8~10 d,且患肢及对侧供区下肢均需局部制动,这样更增加了下肢静脉血栓形成的风险。国内有研究[4]显示,DVT多发生于术后早期,50%发生于术后第1天,30%发生于术后第2天,甚至在手术过程中血栓就已经开始形成。但只要经过积极有效的预防可以降低其发生率。有研究指出,促进下肢静脉血流及使用抗凝药物是主要的预防方法,而有效促进下肢静脉血流是可以通过护理工作进行干预的[5]。本研究通过对2018年1月-2019年12月我科收治的100例患者进行了早期的护理干预,并对其预防发生DVT的效果,进行比较分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用方便抽样法,选取2018年1月-12月收治的50例股前外侧皮瓣修复足部创面术后患者为对照组,选取我科于2019年1月-12月收治的50例股前外侧皮瓣修复足部创面术后患者为观察组,进行前后历史对照研究。纳入标准:⑴年龄≥18周岁行股前外侧皮瓣修复足部创面术;⑵意识清楚,有良好的理解能力;⑶知情同意且能够配合研究。排除标准:⑴有精神疾病史;⑵已确诊有下肢DVT;⑶严重心脑血管疾病及肝肾功能障碍;⑷不同意参加本研究。本研究所选对象均经DVT危险因素评估量表(caprini评分表)评估为中危以上。对照组50例,男36例,女14例,年龄22~71岁,平均44.6岁;致伤原因:车祸伤25例,重物砸伤15例,机器伤10例;观察组50例,其中男38例,女12例,年龄25~69岁,平均45.4岁;致伤原因:车祸伤26例,重物砸伤16例,机器伤8例;两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 护理方法

对照组:采用常规护理,术前向患者讲解术后饮食及床上活动的相关注意事项,预防下肢DVT的目的。术后当日床位护士完成Caprini评分,患者根据麻醉方式采取去枕平卧位,术后6小时后床位护士指导并协助患者肢体活动,饮食药物宣教等,具体活动时间及活动量结合患者主观意愿而定。同时辅以供区肢体间歇充气压力泵治疗及抗凝药物治疗。

观察组:科室成立科护士长负责的早期护理干预小组,成员主要包括主任医师、主治医师、主管护师、护师,并邀请下肢深静脉治疗主任医师作为组内顾问。小组统一培训后通过查阅相关文献并结合临床实践,在对照组基础上根据术前、麻醉后、术后1~2 d、3~5 d、6~7 d、8 d 等几个时间段制定相对应的早期护理干预方案,并组织全体护理人员对深静脉血栓预防知识及本护理干预措施进行学习,以增强护理人员的主动防栓意识。

早期护理干预措施:⑴术前心理干预:我科此类患者均存在不同程度的焦虑情绪,床位护士首先全面评估患者心理状况,动态观察其心理变化,主动积极与患者交流沟通,安慰鼓励患者,结合实际成功案例向患者介绍手术治疗效果及医生的技术水平,帮助患者树立战胜疾病的信心。并向患者讲解DVT发生的原因、影响因素及危害性,解释早期功能训练的必要性及重要性,使患者充分重视并积极主动配合功能训练,也提高了患者对DVT的认知及警惕性;⑵术前功能训练指导:因患者术后需卧床休息及肢体局部制动,术前指导训练患者床上排便以适应术后卧床;指导训练患肢股四头肌、双下肢腓肠肌等长收缩运动;供区肢体踝关节的跖屈、背伸及内、外旋“环转”运动,频率15~20次/组,每个动作重复15~20次;⑶术前监测:术前行双下肢彩色多普勒超声检查排查DVT患者,并进行出凝血时间及D-二聚体水平监测,了解患者血液状况判断患者是否处于高凝状态,以便及早进行干预以减少深静脉血栓的发生。本组患者术后当日均由床位护士完成Caprini评分,因本组患者均为下肢手术,手术时间长,术后需卧床8~10 d,经caprini评分均属高危人群。本组患者均采取了基本预防、机械预防和药物预防相结合的预防措施,其中基本预防措施在术前给予相关干预后,术后也能尽早尽快予以实施。

术后护理干预措施:⑴体位护理:指导患者卧床休息,抬高患肢30°以促进静脉回流,供区肢体膝下垫一软枕使其保持屈膝位以减轻供区切口张力,垫翻身枕协助患者翻身以变换体位。

⑵麻醉后按摩:全麻可致下肢血流减少50%[6],加上足部手术术中止血带的使用、长时间的被动体位均明显增加了DVT的风险。因此,患者术后6小时内经双下肢彩色多普勒超声检查排查后即予患者供区肢体小腿肌群按摩,患肢自小腿向大腿行循环按摩,协助患者供区肢体足部被动踝关节活动,以促进下肢血液循环,麻醉清醒后即可进行股四头肌静力收缩运动及踝泵运动,锻炼次数以不疲劳为宜[7],以预防DVT的发生。

⑶早期功能训练:根据有关报道[8],术后早期活动已成为快速康复理念中的一个重要干预环节,护士应尽早协助术后患者进行功能训练。术后麻醉期过后1~2 d即指导患者行患肢股四头肌等长收缩运动,10~20次/组,3组/d。双小腿腓肠肌等长收缩运动,供区肢体踝关节的跖屈、背伸及内、外旋“环转”运动,频率15~20次/组,3组/d。术后第1天即行供区肢体足踝及小腿部间歇充气压力泵治疗,选择适宜型号的压力腿套套于患者供区肢体足踝及小腿部,松紧以可容纳一手指为宜,腿套与压力泵连接好并开启后,开始设定较低的压力,患者适应后逐渐将压力调至踝部45 mmHg、小腿35 mmHg。向腿套充气时间为15 s,排气时间设定为60 s,因其与患者下肢静脉再次充盈速度相关。间歇充气压力泵治疗2次/d,20 min/次为宜,以提高下肢回心血流速度。同时指导并协助患者床上翻身1次/2 h。术后3~5 d,增加双下肢屈膝、屈髋运动,在不引起疼痛的情况下,屈髋<45°,频率20~30次/组,3组/d。供区肢体直腿提高运动,由被动活动逐步向主动活动过度并逐渐增加幅度[9],开始10~20次/组,3组/d,后根据患者情况适当增加1~2组。并予床头抬高30°取半卧位,指导其主动床上变换体位。术后6~7 d,在原有活动量基础上,床位护士协助患者取半卧位2次/d,并由被动逐步向主动过度。术后8 d,在床位护士指导下进行床上主动自由体位并行床边坐立。

⑷疼痛护理:股前外侧皮瓣修复足部创面术手术时间长,术后双下肢的局部制动及疼痛更增加了患者的焦虑情绪,对早期功能训练的依从性差,因此,术后预防性镇痛具有关键性作用。手术结束予患者实施自控镇痛法(patientcontrolleol analgasia,PCA)预防疼痛。护理人员协助患者合理使用自控镇痛泵,妥善固定及保持导管通畅,加强生命体征监测,以确保镇痛及时,效果明显,且具有连续性,以减轻患者焦虑情绪并积极配合治疗及护理。

⑸药物预防:本组患者采取了低分子量肝素联合口服抗凝药治疗,低分子量肝素是能替代小剂量肝素成为预防和治疗深静脉血栓的药物,其作用起效快,皮下注射后2~3 h抗凝作用达高峰,作用时间长达20 h,只需皮下注射1次/d,目前在临床的应用最为广泛,主要有低分子肝素钠及低分子肝素钙。本组患者口服抗凝药物主要是阿司匹林,阿司匹林对血小板聚集有抑制作用,以阻止血栓形成。使用抗凝药物同时注意监测患者的凝血功能,并注意有无出血倾向及胃肠道反应。

1.3 评价标准

两组患者由同一医生于术前1日(干预前)及术后第7日(干预后)活动结束后30 min内用彩色多普勒超声检测股静脉血流平均速度及峰速度,在多普勒系统电脑上读取检测数值。研究者每日询问患者有无下肢疼痛,观察肢体有无肿胀,双下肢皮肤温度及色泽有无变化,深静脉走向有无压痛等。如出现一项上诉症状,即行彩色多普勒超声检查以了解有无DVT的发生。对已确诊DVT患者及时停止观察组的护理干预措施,如患者未出现上诉症状之一,于干预后第7日行彩色多普勒超声检查以排除下肢静脉血栓。

1.4 统计学方法

所得数据采用SPSS 13.0统计软件包进行统计学分析及处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

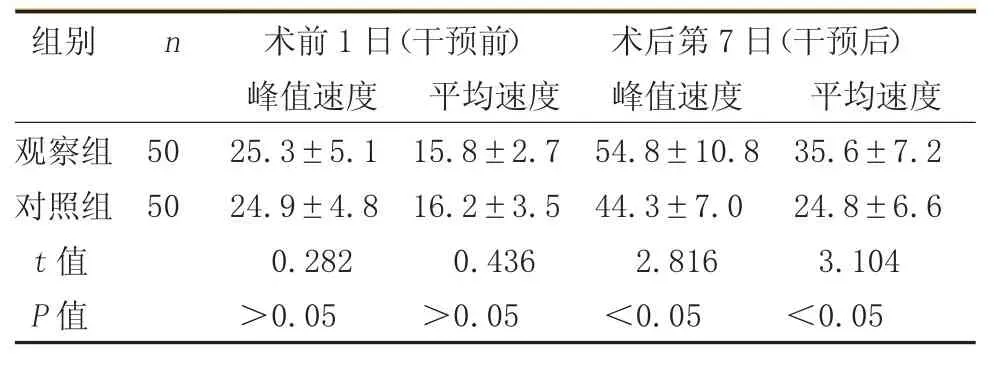

两组护理干预前与干预后股静脉血流峰值速度及平均速度比较。结果显示,两组干预前股静脉血流峰值速度及平均速度差异无统计学意义(P>0.05),观察组干预后第7日股静脉血流峰值速度及平均速度均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),与以往相关研究结果一致[10-11]。表明早期护理干预能促进下肢静脉回流(表1)。

表1 两组术前1日、术后第7日股静脉血流峰值速度及平均速度比较(±s,cm/s)

表1 两组术前1日、术后第7日股静脉血流峰值速度及平均速度比较(±s,cm/s)

组别 n 术前1日(干预前) 术后第7日(干预后)峰值速度 平均速度 峰值速度 平均速度观察组 5 0 2 5.3±5.1 1 5.8±2.7 5 4.8±1 0.8 3 5.6±7.2对照组 5 0 2 4.9±4.8 1 6.2±3.5 4 4.3±7.0 2 4.8±6.6 t值 0.2 8 2 0.4 3 6 2.8 1 6 3.1 0 4 P值 >0.0 5 >0.0 5 <0.0 5 <0.0 5

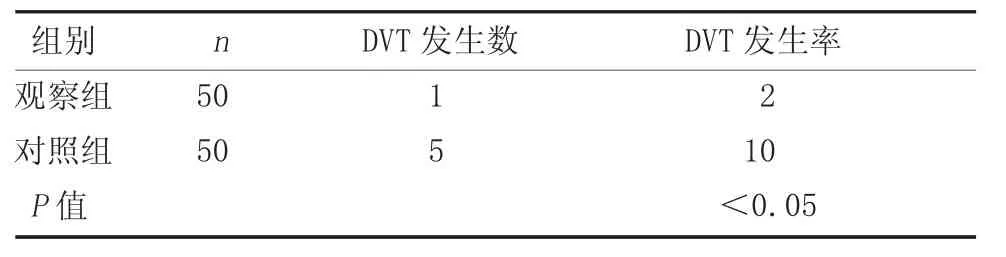

两组DVT发生率比较。观察组DVT发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 两组DVT发生率比较(%)

3 讨论

深静脉血栓形成是骨科手术后一种比较严重的并发症,其形成的三个主要病理因素:血液呈高凝状态、静脉血流缓慢、血管壁的损伤。术后下肢深静脉血栓的相关因素主要有手术及术后卧床时间、手术类型、手术切口长度及患者年龄等,其中手术类型的影响较为严重,而下肢骨关节手术中,DVT的发生率高达51%以上[12]。目前我科收治的严重足踝部创伤患者较多,每年有百例以上游离股前外侧皮瓣修复足部创面手术患者,因股前外侧皮瓣切取后供区伤口直接缝合致张力较高,使静脉回流缓慢。且此类患者住院周期长且有2次以上手术史,加上近年来因生活习惯改变而带来的基础性疾病患者的增加及患者个体的差异性,患者术后均存在因伤口疼痛及对疾病认知缺陷导致的功能锻炼的依从性差的问题,都属于DVT高危风险人群。因此,早期护理干预是减少和预防股前外侧皮瓣修复足部创面术后患者发生DVT的有效措施。

早期护理干预能有效促进下肢静脉回流。毛晓群等研究指出[13],通过早期识别DVT发生的危险因素,及早进行护理干预并联合抗凝药物可防止DVT的形成。本研究在术前对观察组进行个性化及系统化的心理疏导及术前功能训练指导,提高了患者对DVT的认知及警惕性,使患者充分重视并积极主动配合功能锻炼。本研究结果显示,观察组股静脉血流无论峰值速度还是平均速度都比对照组高(P<0.05),说明早期护理干预能有效促进下肢静脉血流速度。研究护理成员在术前、麻醉后、术后1~2 d、3~5 d、6~7 d、8 d等几个时间段根据制定的早期护理干预方案均予及时落实相关措施,保持患肢持续抬高位,以促进静脉回流。术后6小时内,床位护士在给予患者心理疏导的同时协助患者患肢自小腿向大腿行循环按摩,按摩时注意手法不要用力过大,并协助患者供区肢体足部被动踝关节活动。McNally的研究表明,仅单纯地对踝关节旋转,以30圈/min速度旋踝和最大范围背伸和跖屈运动1min,下肢平均血流速度最大增加约22%[14]。术后1~7 d内指导患者行踝泵运动及内外旋“环转”运动、股四头肌及小腿肌群收缩运动、屈膝屈髋及直腿抬高运动,由被动逐步向主动过度,以促进下肢静脉回流速度。同时配合以间歇充气压力泵治疗及药物抗凝治疗。在患者卧床期间,床位护士每日协助并指导患者定时变换体位,术后6 d开始协助半卧位,以期能早期适应下床活动[15-16]。本研究根据患者手术时间长、难度大的特点对患者实施了预防性镇痛,使患者在活动时能够减少疼痛感并适应各类功能锻炼。对下肢股静脉循环情况均实施了动态监测,所以本研究中两组发生DVT的患者均在术后行彩色多普勒超声检查时发现,经遵医嘱积极抗凝治疗,后复查彩色多普勒超声未再发现DVT。两组均未发生肺栓塞,每例DVT患者均经心脏彩超及肺部CT检查未发现肺栓塞证据。

综上所述,本研究采取早期护理干预,即从患者术前的功能训练指导,术后麻醉期的按摩,术后各个时间段从主动到被动,循序渐进的功能锻炼,再结合间歇充气压力泵治疗及抗凝药物治疗,有效地促进了下肢静脉回流速度。同时作为骨科护士,在掌握DVT发生机制、临床表现及高危因素的基础上,通过动态评估患者,对患者实施严密的病情观察,有效的健康宣教及功能训练指导,使护理干预具有个性化和针对性,从而达到了预防DVT的目的。本研究两组患者股静脉血流速度及DVT发生存在差异,具有统计学意义(P<0.05)。因此,及时正确地实施早期护理干预,能有效降低股前外侧皮瓣修复足部创面术后DVT的发生率,值得临床进一步研究和推广。