患难·融合·共生:上海沦陷期的犹太难民画家群体①

2021-04-06上海社会科学院文学研究所上海200235

王 韧(上海社会科学院 文学研究所,上海 200235)

1937年,在上海淞沪会战中,南京路47号举办了奥地利画家弗里德里希·希夫个展。时隔半个多世纪,1998年8月20日,在上海图书馆画廊举办“奥地利画家希夫笔下的上海画展”,展出其120件作品。这位来华犹太画家的个展为我们揭开了犹太难民画家群体的冰山一角。近代上海外侨中,犹太难民画家是相当特殊的群体,有同民族不同国、艺术移民路径多样化、创作多描绘上海民生图景等特点,亦对中国近现代美术教育的开拓功不可没。这些特点从不同侧面折射出近代上海“海纳百川”的城市精神和连接中西桥梁的城市特征。可以说,犹太难民画家群体是以上海为中心的洋画运动中一支传播西学的重要力量。目前针对上海犹太人的相关先行研究已经形成了一定的理论成果,但对于犹太难民画家这一精英人群的专门探索尚待耙梳。本文基于美术史学科角度,在特定地域内分析犹太难民画家群体,以期为理解中犹关系提供一些新的线索。

一、上海犹太难民画家相关文献述评

“亚洲和西方文化之间的相互影响是世界历史上自文艺复兴以来意义最为重大的事件之一。”[1]上海犹太难民画家群体即是中西文化碰撞与融合背景下一个重要的地域文化共同体。

安娜·金斯伯格的《犹太难民在上海》(Anna ,Ginsbourg Jewish Refugees in Shang-hai, 1941年)是目前研究来沪欧洲犹太难民最早的专著。[2]戴维·克兰茨勒《日本人、纳粹和犹太人:上海犹太难民社区,1938-1945年》,[3]以丰富翔实资料对上海犹太社团中的一个社区——来自欧洲的犹太难民进行了详细的研究和剖析。20世纪80年代后,中国学者对近代上海的犹太人进行了较深入的研究。《旧上海的犹太人》(王庆余,1987年)一文介绍了旧上海犹太社团近百年的历史。[4]《浅析第二次世界大战期间上海的犹太难民》(潘光,1991年)一文则从中国学者的视角对上海犹太难民社区进行分析。[5]1992年,中以建交后,尤其是90年代中期以来,中国的犹太史研究发展迅速,成为中国历史学领域中一个新的热点,涵盖犹太宗教史、文化史和思想史等领域,并推出了一批著作、论文。如《犹太人在上海》(潘光,1995年)[6]、《一个半世纪以来的上海犹太人:犹太民族史上的东方一页》(潘光、王健,2002年)[7]、《近代上海犹太社会生活史》(王健,2008年)[8]等。其中,《近代上海犹太社会生活史》着重分析了上海犹太社区居住区域、社团租住的形成和内部认同、探讨了上海犹太人的职业构成、行业生态、经济行为及消费时尚、描绘了近代上海犹太人精神生活的教育、文化和宗教等几个主要方面。

可以发现,对近代上海犹太人的研究,中国学者大多成果是基于城市或者地区的,尝试对犹太人特色群体,尤其是难民画家在沪的影响的专题研究并不多见。在美术史方面,虽然现在有多卷本、大体量的中国美术史巨著问世,甚至还有中国近现代美术史、上海艺术史、上海美术史出版、再版,但是美术史上犹侨谱系的建构速度,还是跟不上各地来华犹太人历史资料的发掘进度。其中,集“上溯同、光,下迄最近,近自沪杭,远达边陲”近代中国艺术史料丛书《1947年中国美术年鉴》[9]在长达600余页的史料、美术家传略、作品、论文等门类内容中关于犹太人美术社团及美术家都只字未提。随后,第一部系统性强、内容齐备的上海美术专志《上海美术志》,[10]虽所列美术机构与美术社团310个、美术家立传561人、美术期刊177种等,却依然未有涉猎。此外,被季羡林先生称为“填补中外美术交流史的全面系统之作”——《中外美术交流史》(王镛,1998年)中,[11]也未有提及。在中国近现代美术界,关于犹太难民的研究,目前笔者仅能从稀少的书籍中获得只言片语,如李超《上海油画史》,[12]认为外籍侨民(艺术爱好者)和绘画专家是构成西画东渐艺术移民的“第四条途径”,书中第二章“艺术移民”以小段文字描述二战期间上海虹口犹太难民聚集地以及由难民画家组织的“犹太画家和美术爱好者协会”,关于具体艺事、展览活动、美术家并未展开具体论证阐述。

这一切均反映中国近现代美术史建构上存在的遗漏,通过后续跨学科领域中加以深入分析研究和补充显得尤其迫切和必要。因此,对于这一群体的探寻不仅对中国近现代美术史及中外文化交流史的建构有补史价值,在国际关系学、民族学、文化人类学等学科领域也具有学术价值。同时,本文对挖掘上海历史上的国际文化资源,研究海派文化中的外来文化要素,促进世界各民族之间的友好交往、文化融合和构建互联互通的“一带一路”人类命运共同体方面有一定的现实意义。

据目前确凿证据显示,犹太(商人)至少在唐代沿丝绸之路来到中国。①1901年,英国冒险家斯坦因在新疆和田地区的一处遗址中发现了一封希伯来文书写的波斯语信件,信件写于718年,信纸产于中国。鸦片战争前后,犹太人借由英国废止东印度公司对华贸易垄断权的机会,投身对华贸易,积聚了大量财富。此时来沪的塞法迪犹太人和19世纪末20世纪初由东北陆续南迁到沪的俄犹成为20世纪30年代和二战期间遭德国纳粹迫害的欧洲犹太难民的一股重要力量。本文主要针对20世纪30年代后逃难到沪的犹太难民画家群体,尤以弗里德里希·希夫、达维德·路德维希·布洛赫等代表性人物为核心研究对象。

二、上海犹太难民画家“艺术移民”之路径

对犹太人的歧视早已在一战前的德国存在,加之世界经济危机的助推和反犹太浪潮的此起彼伏,使得1933年希特勒上台后,实施了有计划的排犹迫害措施和强行移民政策。尤其是1938年11月“水晶之夜”后,很多犹太难民画家在走投无路的情况下选择前往上海,而同时上海也成为他们摆脱噩梦的唯一希望,因为“上海是当时唯一不需要签证的开放港口,这对许多逃出纳粹铁蹄下的难民来说无异于天堂。”[13]这是上海为什么会出现犹太难民画家群体且成为他们理想家园的原因之一。其次,上海从未有过自发或自然产生的反犹活动,上世纪20年代至40年代,上海的反犹太活动是日本、德国法西斯强加的,上海的犹太居民大多安居乐业。再次,中国文化和犹太文化在文化方面有颇多共同之处,如均对自己的文化推崇备至,高度重视家庭纽带的功能和教育的价值,善于吸收外来文化等。最后,上海作为中国对外交流最前沿的城市,将中国传统与西方文明融合在一起,这也为犹太难民画家群体定居和谋生提供了最有利的环境。

据统计,1933年以后来沪的各类犹太艺术家大约有200名,约占移民全部人口的1%。到1939年11月,在“艺术家俱乐部”登记的文艺人才有150多人。1940年,“艺术家俱乐部”重组为“欧洲犹太艺术家协会”,吸纳了更多的犹太难民艺术家。其中,从德国和奥地利逃难到上海的犹太人中有不少是画家和美术爱好者。出于职业的爱好与兴趣,他们对中国艺术发展状况也表现出极大的关注,记录反映上海犹太人的生活和近代上海世象,并以美术家社团、展览等载体,发行刊物等形式与沪上艺术家进行深度多样的文化艺术交流,传播西方艺术。换言之,这些文化精英将先进文化和科技带到上海,并以自身的艺术能力,推动上海本地艺术发展,渐而助力上海的洋画运动。主要表现路径为:

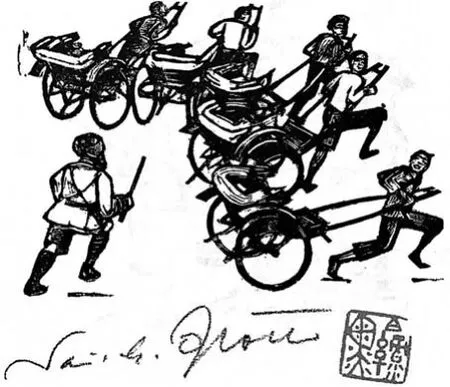

其一,举办犹太难民画家与美术爱好者画展,引介西方艺术,增进艺术的交流。(表)1940年12月1日至31日,德国犹太画家达维德·路德维希·布洛赫(David Ludwig Bloch,上海方言谐音“白绿黑”,下文简称“白绿黑”)到上海后仅半年多时间,就联合其他画家,在静安寺路(今南京西路)的时代公司展厅(Modern Homes)举行了《六人画展》。温肇桐观展后在《新闻报》撰文评价道:“(白绿黑)水彩画的特征,是要求表现明朗的日光感觉,如能滋润柔和,轻淡缥缈,是为上品,白君全部出品,其合于这样优秀的条件者,有三十九号‘稻堆’与三十五号‘早春’诸幅。而其缺点是重在地方的纪录,不重于艺术效果的把握,……惟希今后能在取材上略加变动,技巧上多注意一点水的效果。未来成就,实难限量。”[14]1942年12月16日至20日,白绿黑在南京路212号(今南京东路)伊文书店二楼的上海画廊又举办《白绿黑水彩及木刻展览》,除版画外,还有50幅大多创作于上海的油画和水彩画,如外滩、徐家汇以及广东路、忆定盘路(今江苏路)的街头景色。1943年5月5日至8日,白绿黑还与其他13位犹太画家在上海犹太总会举行了犹太画家在上海的首次联合画展(ARTA第一回绘画展览)。1944年5月22日至27日,ARTA第二回绘画展览会时,白绿黑有《外滩》(The Bund)、《日落》(Sunset)、《黄包车》(Ricksha)、《向日葵》(Sunflowers)、《上海土产》(Shanghai Potpourri)等2件油画、10件水彩、3件木刻作品参展。

另一位画家弗里德里希·希夫到上海后,也曾多次举行画展。1937年,上海淞沪会战期间,在南京路147号举办其个展,有评论高度赞扬他:“如果我们要给在上海战火中顽强坚定、毫不动摇的乐观主义精神颁奖的话,怎么说一位奥地利年轻画家也肯定是当之无愧的。炸弹爆炸、弹片横飞可能造成了人心涣散,但是这位画家却仍然泰然自若地在奋笔作画。”[15]《上海泰晤士报》亦对希夫1943年11中旬办的近几年油画作品展览给予好评,报道称:

正在此地展出的油画展显示出本地漫画家多才多艺(标题)

本地著名漫画家F·H·希夫为期八天的作品展,昨天在南京路20号他的画室开幕。画家用一个几乎清一色油画组成的展览款待上海对艺术如饥似渴的公众,从而展示了他艺术本性全新的一面。

展览从昨天上午10点一开幕到下午5点,画室的展厅挤满了人,这件事足以证明本地艺术爱好者的饥渴程度。尽管展出的只有约五十幅油画,但它们体现了画家最近成果的精华,受到了参观者广泛的好评。[16]

《大陆报》1946年6月2日则长篇刊载了赞扬希夫1946年6月1日开幕的新作展,同时强调:

在十年或更长的时间里把上海作为主要居住地,把远东作为他漫游主题的天地,弗里德里希·希夫变得不仅在本地闻名,而且还名扬世界艺术圈子,主要是因为人们领悟到他每一个独特的色彩问题上的深刻反思。[17]

《申报》还曾报道一位年仅二十九岁、生于波兰、1939年离波兰,经苏联日本各国后来沪居住、“可称颇有希望之青年画家”的波籍犹太画家费茵的展览,称其“作品精湛、冠于侪辈曾参加各种展览、获得好评”,并于“昨(6月4日)静安寺路犹太人俱乐部、举行作品展览、前往参观者甚众。”[18]

其二,组织犹太画家专门社团和参与其他美术类社团,从事具有自身文化传统的绘画活动,传播西方艺术。犹太画家筹备或联合举办群展,或开个人画展,进行艺术交流的同时也试图吸引更多的观众和招徕可能的赞助人,由此组织了一个专门团体——“犹太画家和美术爱好者协会”(简称ARTA),会员共有64名画家和他们的友人。参加该会成为会员的赞助人,可以免费得到一件美术品,购买美术品也可享受折扣优待。社团第一次联合展于1943年5月5日至8日,在上海犹太总会举行,展览展出14位画家的作品。绘画的主题多集中于上海犹太人的生活,也涉及有上海都市生活。第二回绘画展览会于翌年5月22日至27日,在南京路惠罗公司三楼举行,参展作品以油画、水彩为主,亦有木刻、铜版、炭笔、色粉等形式。

犹太难民画家也积极参加其他美术类社团活动,帮助宣传和推广社团知名度。如希夫曾参与“上海漫画学会”,该社团是上海沦陷时期(1937-1945)由上海的日欧美与中国漫画家组织成立的。1942年,社团将举办的《上海生活风俗漫画展览会》征集的作品汇集成一册《上海生活》由太平书局出版,①从《上海生活风俗漫画展览会》中选出来的作品,印有一册《上海生活》,该书一共二十九页,原色版十八页,在这本册子里,我们可以看到各位作家的作风。参见刘子.从“上海漫画学会”谈到华中漫画界[J].华文大阪每日.1942,(5):43-45.内选录反映旧上海社会现象的46幅漫画作品,分为彩色水彩画和黑白素描画两部分,其中希夫《上海的香味》《上海酒吧女郎》《田园将无胡不归?》等十幅代表作品入选。

表1 犹太难民画家与美术爱好者画展(部分)

其三,运用纸媒宣传,如发行刊物、出版图书。曾为《字林西报》的特约插画师、《申报》专栏漫画家的希夫曾三度与荷兰籍女摄影师爱伦·索贝克(Ellen Thorbecke)合作,以插画形式分别介绍北平、香港和上海。其中第三本以直观的形式叙述上海的风土人情,[19]1940年初,由字林西报出版社出版,书中彩色插图均由希夫绘制,插图与书内摄影照片相得益彰,书的封面设计也是由希夫完成。当1934年底第一本书面世时,《天津时报》就评价:“这是艺术作品,充满了怪诞的幽默,非常有人情味,具有美感。”[15]53在1940年初,这本描绘上海的书一经出版又获得了巨大的成功。同样由字林西报出版社出版的白俄漫画家、供职《字林西报》及《北华捷报》的新闻漫画者萨巴乔(Sapajou)的《上海漫画》(Shanghai’s Schemozzle)亦堪称是一部老上海的经典之作。[20]画册内容均出自1937年8月11日至9月27日,《华北日报》刊登的萨巴乔漫画和插画,作品独特的线条表现了抗战时期中国人的日常生活和特质。相同抗战主题的漫画,萨巴乔亦陆续发表于1937年8月9日至12月20日的《字林西报》上。他的漫画既影响了画界后辈,亦得到新闻同行的高度评价,在民国的上海洋画界和新闻界是有一定影响力的。1942年,具有人道主义同情心和对中国文化有浓厚兴趣的白绿黑,以质朴的木刻版画表现形式出版《黄包车》(上海太平书局出版),画册共选取60幅黄包车夫主题的相关作品。

其四,改进与提高上海建筑空间和平面设计水平。希夫将作品展示贯穿于空间设计理念中,他最初与建筑师C·H·贡达合作,将四川路84号的威尼斯夜总会设计成展示自己作品的“画廊”,后来又为环龙路法国俱乐部绘制壁画。其他夜总会的装饰如“巴卡雷卡”“罗克西”等,[21]都跟风学。希夫设计绘制最多的是“玛斯奇夜总会”。《上海泰晤士报》曾报道希夫的“玛斯奇”装潢:

在奥地利著名青年艺术家弗里德里希·希夫先生的努力下,上海夜总会装饰领域出现了一些新的和独特的变化。希夫被分配的任务是为百乐门的一个名为“玛斯奇”的新地方(玛斯奇夜总会)做墙面装饰,这地方下周四晚上将对公众开放。

……这是他第一次着手装饰夜总会。

为“玛斯奇”做装饰,希夫先生首要考虑的是营造一种欢乐和放松的氛围。同时,他也很明显地呈现了自己对上海的理解。中心的装饰图案是一幅显示世界各大洲的大挂图,每个大洲都有一个能提供什么样的女性美或动物群的例子。[22]

除涉猎建筑空间设计外,希夫也为当时很多杂志设计封面,举凡经他绘制封面的杂志,艺评者都会给予关注并认为杂志质量有所提高:“《中国杂志》(图1)特别值得一提的新面孔,是改进了的封面设计。比用旧了的老封面活泼得多,这些新封面展示了中国人丰富多彩的日常生活。月刊封面是一幅中国儿童放风筝的速写,署名的是希夫——一位出名的上海艺术家。[15]59

图1 《中国杂志》(The China Journal) 1938年第3期封面

其五,一些犹太难民画家入美术学校或工作室进行西画教学,作为上海洋画运动中一支传播西学的力量,对中国近现代美术教育的开拓可谓功不可没。如被“上海艺术家俱乐部”(Shanghai Art Club)和“名流创作室”(Elite Work Room)延聘任教的希夫,担任国立艺术院图案系教授的杜劳(M. Domracheff)、薛洛夫斯基(Shelovesky)等。杜劳曾毕业于彼得格勒建筑学院,后经哈尔滨到上海侨居。担任过上海俄罗斯芭蕾舞团舞美设计师,他将19世纪末20世纪初欧洲剧院画景装饰舞台的方法传入中国,大约从1931年起,他被聘为图案系教授,担任图案建筑装饰专业的课程,为中国培养了第一批舞台美术家。薛洛夫斯基于1937年初任图案系教授,此前,他曾是上海著名美灵登广告公司的首席设计师,具备丰富的实践经验。教学上,他重视广告的基础专业知识、各种现代设备及其应用的传授,以引导学生不局限于单纯在广告的主题、色彩、结构、构图上用功,取得很好的教学效果。

二战后,随着国际形势的变化和中国国内政局的急剧发展,犹太难民画家开始陆续离开上海。他们从最初噩梦般的逃亡,到面对完全陌生的世界寻找文化的慰籍,再到二战结束离开时,对第二故乡挥之不去的乡愁,他们以自己的方式影响了上海,赋予更多的创造力和多样性,同时亦受到中国文化的影响,回到故乡后举行一系列有关中国艺术和文化的推广活动。正如熊月之所说,“上海犹太人在促使自身犹太文化在异域不断发展的同时,也对其居住地上海的近代文化产生了重要影响,使中犹文化得到了充分的交流与融合,为近代上海海纳百川、中西合璧的文化特征写下了有力的注释。”[23]

三、犹太难民画家营构的上海民生图景

犹太难民画家的作品较多地关注底层人群,描绘上海生活百态,真实准确地反映中国社会状况。他们的创作并不只是单纯的以版画、油画、水彩、漫画或者其他绘画语言探索为目标,更多则是用艺术家独特的视角来呈现对底层人群的同情和关怀,如黄包车夫、妓女、难民等,以此来探讨生存的意义;有些漫画作品还具有针砭时弊、评议时事等功能。

(一)“哀民生之多艰”:底层关怀

近代上海,黄包车是除公共汽车、电车、出租车之外收费最低廉的交通工具,而拉黄包车的车夫是底层劳苦大众中最为人们所熟悉的一类,他们一年到头终日在街头奔跑拉车。[24]但就是这样一个底层群体,引起了德国犹太画家白绿黑的关注,他以质朴的木刻版画艺术形式,创作了大量黄包车夫相关作品。1942年12月,上海太平书局出版的《黄包车》,即是一个集中体现,画集精选了60幅作品。可以说,专门以黄包车夫为题材、以《黄包车》为书名的版画集,在中国美术史上是首例也是唯一一部。画集作品都是黑白版画,刻画了上海众多黄包车夫在不同时间,不同场合的形象,生动地再现了他们的辛劳。[24]凭借娴熟的刀技,以线刻为主,配以块面处理,物象刻画基本写实,人物造型适当夸张,画面构图细致入微。尤其是“画册最后一幅(第六十幅)版画,描绘的是一只草鞋,以此为画集的终结,概括了黄包车夫们每天就是穿着草鞋而奔波,并且在草鞋下方刻着D.L.BLOCH画的原名,作为画家在画中倾诉感情的一种标记”。[25]

图2 白绿黑 《小户人家搬家(Removal)》 黑白木刻

图3 白绿黑 《运西瓜(Transporting watermelons)》黑白木刻

图4 白绿黑 《印度巡捕驱散黄包车(The policeman,aSikh,disperses the rickshas because they obstruct the traffic.)》黑白木刻

图5 白绿黑 《没收坐垫(Confiscating a rickshaw seat cushion as punishment for violation of traffic rules.)》黑白木刻

画册作品还显示出黄包车在不同场合具有的不同作用,如运桌子、运西瓜、搬家、搬树、运衣物、送病人、运箱子、推汽车、送花圈、接送客人等。(图2、图3、图4、图5、图6、图7)黄包车这些特殊用途,若不是白绿黑亲眼目睹,是绝对想象不出来的,哪怕当年生活在租界商业区或住宅区的人们,恐也很少会见到如此景象。由此可见,画家正是对这些城市底层劳苦大众怀有真挚的同情,深刻的理解和长期的细微观察,才达到如此成就。吉生在1943年初《太平洋周报》发表《白绿黑的“黄包车”及水彩画》,他中肯评价白绿黑的《黄包车》:“描刻的技巧,细致严密,丝毫不苟,充分表现了北欧民族的坚强沉毅的气质。……也可以从此知道了作者对于素描是具有坚实的基础,否则决不会产生这六十幅完整的作品的。”[26]

同情底层劳苦民众,反映他们生存状态也是希夫早期作品表现的内容,其中比较多见的描绘对象是舞女、妓女,“希夫姑娘”系列即源于对不幸妓女的同情而创作的。有一幅《我家阿妈(保姆)的女儿,黄毛丫头十八变的三个阶段(Three portraits of my amah’s daughter)》的漫画,描绘一位乡下小姑娘到了繁华大城市后迅速蜕变的过程。她在四月份时还是身着粗布衣裤,手拿大蒲扇,一幅天真无邪的模样;六月份已是手摇折扇,烫着大波浪发型,身穿高开衩丝绸旗袍,足登高跟皮鞋,深谙打扮之道的城市小姐;至八月份,发展成了口衔香烟,穿无袖短衣、超短裙的摩登女郎。同一人物,相同的脸庞,但表情却昭示着她五月间举手投足的变化,这是希夫创作的绝妙之处。画中姑娘的变化恰与1940年5月,澳大利亚一家杂志社出的画刊中一篇文章标题所述情况吻合,题目是:“一个小姑娘,花上八英镑,可以买个前程真‘辉煌’!纱厂女工逃出去,摇身一变成舞女。”[15]79这篇文章约80幅插图是希夫画的,他对当时上海的夜总会和舞女生涯作了精准的描绘。另一幅《街妓与老鸨》,希夫则画出了街妓涉世不深、稚气未脱的神态,嫖客贪婪、肉欲的表情,老鸨阴鸷、狠毒、令人不寒而栗的目光,刻画可谓力透纸背。[27]96

图6 白绿黑 《恋人,“DD”咖啡馆前(Lovers. The famous Café DD at Avenue Joffre, mostly frequented by sailors, can be seen in the background.)》黑白木刻

图7 白绿黑 《第二职业(Ricksha coolies earn money by pushing a broken car.)》黑白木刻

此外,犹太画家笔下难民颠沛流离的生活更是栩栩如生,希夫的《难民》《逃难》等作品就极好地诠释了这一主题,画面透着一丝“哀民生之多艰”的思绪。他曾在一次讲演中描述了在上海所见难民社区的情景:

“紧邻的棚屋里却居住着苦力们。一种住人的舢板船,几百条几百条地挤在河岸边,有人出生在它的草顶下,有人死在它狭窄的甲板上而不知还有别处可以为家。在夏天闷热的夜晚,人们在马路边铺上草席,露宿街头,以躲避他们狭窄简陋的棚屋里难耐的闷热。”[15]159

他在《上海日记》中也有提及:

“2月23日……

上午访问一个难民营。在一副可怕的惨象面前,我由于司空见惯的所见所闻而差不多迟钝了。差不多!惨象难以描绘。这太叫人震惊了!后来我看见开始送伤员。”[15]17-19

其纪念画册《勉强通过》中还记录了珍珠港事件后上海犹太居民的艰难生活,通过像《火锅先生》或《西方文明的赐福》这类漫画来讥讽占领上海的侵略者。犹太画家对于底层人群的同情,正如时任中国驻维也纳大使王殊在《我喜欢中国人》一文中对希夫的回忆:“画家(希夫)怀着这种强烈的感情,创作了许多速写画和漫画,深刻地揭露了这种尖锐的对立。”[15]151在画家笔下,这些社会底层的人们形象跃然纸上,虽然时隔久远,仍能令人感受到他们的苦难与不幸。

(二)世态万象:上海生活百态

“这个世界上最丰富多彩的国际都市里的生活,以它的喧哗骚动、不停的变迁和新鲜奇特的魅力令我神往。……我在那里生活的那些年里,不管年头好坏,无数图景和印象都像一部没有结尾,始终有趣、生气勃勃、引人入胜的影片不停地在我眼前滚过……”[15]11-15这是希夫对上海都市生活变迁的印象。这里包罗万象,有着世界上最长的酒吧台,有着世界上最大的俱乐部,有着最豪华的酒店,有着高耸的摩天大楼,但同时,上海的早晨,清扫者也会在街上发现累累的冻死之人。犹太画家凭着艺术家的责任感和人道主义精神,以各种体裁的绘画形式如实地记录下当时上海街头巷尾各种图景和芸芸众生,有些甚至带有批判意味。

如希夫笔下刻画有独轮车、黄包车、三轮车、自行车、江上的渔船及江河上仅容二三乘客的舢板等人力水陆交通工具,还有马拉的、骡子拖的、驴拽的交通工具,可谓八仙过海,各显神通,他以独特的视角记录了上海的交通变迁。

美食是讲述城市故事不可或缺的部分,犹太难民画家亦把上海当时各种食品担子收入画面。由于旧时上海中心城区以外的巷弄小道很少有小吃店、食品店,入夜后比较多见的则是各种走街串巷售卖食品的小贩,他们所售食物种类多样,价廉物美,这其中,馄饨担(上海人称“柴爿馄饨”)因造型特色鲜明,功能齐备令人称绝成为画家创作的首选。馄饨担一头行灶中有熊熊炉火,灶上锅里有烧馄饨用的沸水,另一头有堆放着待添加的柴爿、放馄饨皮和肉馅的薄抽屉、摆放调味品的小搁几。与其他小贩不同,馄饨担主并不叫卖,而以敲竹梆代替吆喝,一根竹管做成的竹梆装在馄饨担前,“笃笃笃,笃笃笃……”,黄昏后,竹梆声自远而近,吃客闻声而来,担子街头一支,现煮现吃,香味四溢。难怪希夫会将一幅描绘馄饨担的作品取名为《流动的饭馆(ravelling restaurant)》。

日常生活素来是画家重要的创作灵感来源,除了表现衣食住行,生老病死也是重要的题材之一。希夫就曾描绘过送殡队伍的景象(上海人俗语叫“大出丧”),画面上参与者在衣物装扮上还没有恢复到过去的气势隆壮。一位奥地利人基希这样描述道:

“中国的送殡游行阵容齐全而庞大,就说那用名贵木材精心制作而成的棺材,在里面简直可以让人安然居住。抬棺材的人士则穿红带绿,吹鼓手们鼓乐喧天,后面跟着的还有死者在尘世用过的,在阴间地府也很可能用得上的各种小玩意儿……”[28]

此外,还有一些特殊营生,也被生动地刻画出来。如希夫的《算命先生》和《代人写信服务处》两幅,描绘的是当年一些落拓的老年文人常干的行当。在兵荒马乱、民不聊生的旧社会,不少人迷信命运,求神拜佛。说书、相面、算卦、看风水等迷信活动的人应运而生,凭三寸不烂之舌,说些模棱两可的话,骗取主顾,使之信以为真,以获得蝇头微利,养家糊口。[27]97代客书写家信的摊子则常设在邮政局门前或者闹市口,桌上放着笔砚墨盒等书写工具,旁边还立着一块小木牌,上面写着“代客书信”四字,代写信者多数是架一副圆圆的老花镜的老者,他通过为目不识字或不会写信的主顾代劳,收取微薄报酬。

这些集中表现上海社会与文化的创作较真实地记录了当时上海在中西文化交流的碰撞中所呈现出具有海派特性的事与物。可以说,犹太难民画家笔下营构的上海民生图景是中西文化交流下出现的一种更加丰富多彩的反映海派生活的风俗画卷,是海派文化的图像化语言,是了解中犹文化交流历史最形象直观的图像史料。

余论

战时的创伤并未影响犹太难民画家对艺术生活的追求,相反,他们在有着共同价值取向、人口同质性较强的社会共同体——上海虹口租界里寻找到了异国乐土和栖身暖巢,并以“艺术移民”身份从事绘画教育、交流活动,营构着他们的“社区文化”的氛围。在这里,犹太难民画家群体对文化冲突、融合问题采取的是不求甚解的态度,在兼容并蓄之外,满足于中西并陈、异类共存的局面;在这里,他们与上海的中国居民保持着互帮互助、和睦相处的友好关系,甚至对生活在水深火热中的中国人民深表同情,开启“患难中的交融”艺术交流新模式;在这里,犹太难民画家甚至还与中国姑娘结下情缘,写下一段段《我爱中国人(I Like the Chinese)》(希夫作漫画)般真情实感的中犹佳话。

昔日的犹太难民美术家群体虽然已不存在,但他们在上海这座城市发展的历史上留下的足迹是永恒的,特别是中国艺术家和犹太难民美术家在黄浦江畔共同谱写的中犹艺术交流史上的光辉篇章,使上海成了促进中犹人民友谊的桥梁。