南通沿海海上风电通航安全监控系统开发与应用研究

2021-04-05孙敬东李嘉中华人民共和国江苏海事局后勤管理中心

孙敬东 李嘉 中华人民共和国江苏海事局后勤管理中心

1.海上风电场通航安全风险分析

海上风电场建设属于可能影响通航安全的水上水下作业,除具有一般涉水工程面临的由大风、大雾、水流、波浪等自然因素引发的通航安全风险外,还具有交通环境复杂、施工作业多变、渔业活动影响频繁等特点。

1.1 交通环境风险

随着我国海上运输业的快速发展,我国沿海已经成为世界上水上交通最繁忙的区域之一。国家能源局、国家海洋局于2016年12月29日印发的《海上风电开发建设管理办法》规定,海上风电场原则上应在离岸距离不少于10公里的海域布局。而我国沿海船舶航路主要集中在距离海岸线约1.5-30海里的水域,海上风电场的建设将主要位于船舶通航水域,会对船舶的正常通航产生影响。如图1所示,除1个潮间带风电项目外,剩余南通沿海22个风电场项目的场区中心距岸距离平均为20.7海里,风电场周边有黄沙洋水道、小洋港水道、烂沙洋北水道、烂沙洋南水道等多条航道,海上风电施工船、商船、渔船、旅游船等各类通航船舶密集。因船舶交通流被风电场阻隔,船舶习惯航路受到影响,增加了通航安全风险。

1.2 施工作业风险

2020年,南通海上风电呈爆发式增长,共有17个项目开工建设,根据海事主管机构统计数据,平均每天约有220余艘船舶、3500多名人员参与海上施工作业,预计“十四五”期间南通沿海海上风电作业船舶和人员数量还会有大幅增长。由于海上风电场施工周期长、距岸远、通讯差,加之作业船舶和人员众多,施工工艺复杂,坐滩打桩、起重安装、插桩吊装、坐滩铺缆等作业频繁变化,极易引发水上交通事故和安全生产事故。

1.3 渔业活动风险

图1 南通沿海风电示意图

南通沿海有启东吕四渔港,如东小洋口渔港、如东刘埠渔港、如东东凌渔港、海安老坝港渔港、海门东灶港渔港等12个渔港,海洋捕捞渔船数以千计。风电场附近水域分布了大量的紫菜、贝类、鳗鱼苗等海产养殖区,渔船活动频繁。渔船航行无固定的航线,具有很强的随意性,可能会误闯入施工区域,存在碰撞施工船舶、定位锚缆或风机设备诱发水上交通事故的风险。

2.海上风电通航安全需求分析

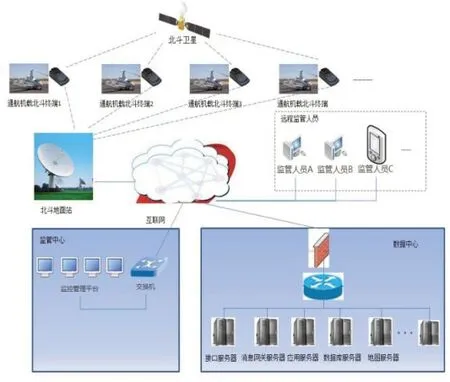

图2 “陆海空”立体监控模式

图3 信息集成监控平台功能页面

海上风电场通航安全管控的难点在于场区离岸较远,配套通讯基础设施差,风电场业主单位设置在岸基的监控指挥中心等管理机构难以及时获取风场的相关信息,难以准确掌握施工现场态势,监管工作存在“看不到、叫不到、管不到”的困境。因此通过建设海上风电通航安全监控系统,实现对海上风电场的可视化监控、一体化通信以及监管系统的智能化运行,是解决海上风电通航安全监管难题的迫切需求。

2.1 现场监管可视化

海上风电通航安全监控系统可实时、准确、全面地展现风机、升压站及施工船舶附近水域的现场态势,实现海上风电场的全景监看、重点盯控、全局回溯,及时发现问题,消除安全隐患,彻底解决“看不到”难题。

2.2 远程通信一体化

岸基的监控指挥中心与各海上风电场施工船舶之间可实时进行岸-船、船-船的多用户参与的语音通话及视频会议,现场施工管理人员可及时报告现场情况,监控指挥中心可随时下达指令,彻底解决“叫不到”“管不到”难题。

2.3 系统运行智能化

系统可直观显示风电场区域及其作业范围,直观显示已建、在建风电桩精准位置,直观显示水文、气象等环境数据。通过后台数据关联、智能计算,掌握风电场建设运维期间船舶、人员、通航环境等信息和安全管理资源,实现信息资源的集中存储、统一管理和统计分析。在解决“看不到、叫不到、管不到”难题基础上,实现大数据时代的智能化应用管理。

3.海上风电通航安全监控系统技术方案

智慧型风电场已成为风电行业的发展趋势,大数据、云计算、物联网等新技术正广泛应用于风电场的建设期和运维期。本系统立足于“陆海空”立体监控模式,由信息集成监控平台及配套基础设施构建而成。通过融合位置感知、气象监测、视频监控、移动互联、智能分析等先进技术,实现信息资源全面掌握、风险隐患有效管控、管理效能显著提升等目标,全面保障海上风电场建设期和运维期的通航安全。

3.1 “陆海空”立体监控模式

本系统依托在岸基、海上风电场风机及升压站、海上作业船舶等设施上设置的监控和信息感知设备采集现场实时数据,通过电信运营商公网、水上宽带卫星等传输方式将船舶动态信息、人员实时定位信息、高清视频画面、水文气象数据等信息传输至岸基监控指挥中心服务器上存储。利用大数据、云计算及人工智能分析等手段,对采集的信息数据进行解析、清洗、分组、计算和输出,将输出的一条条指令传递到响应端设备上进行智能监控预警,实现海上风电场水上交通安全动静态信息“一网掌控”,如图2所示。

3.2 配套基础设施

本系统“陆海空”立体监控模式的配套基础设施设备主要由作业船舶监控系统、作业人员定位系统、场区视频监控系统、场区水文气象采集系统、网络传输系统等组成。

3.2.1 船舶监控系统

通过在海上风电场升压站及岸基的监控指挥中心分别安装船舶自动识别系统(AIS)基站设备、甚高频无线电话(VHF)基站设备,接收、识别海上风电场场区内及周边20海里范围内的船舶AIS信息,经数据解析、清洗、压缩后的实时数据传输至岸基的信息集成监控平台,同时监控平台可对风电场区内及周边20海里范围内的船舶进行远程VHF语音通话,实现对作业船舶的动态监控及实时指挥调度。

3.2.2 人员定位系统

中国北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,定位精度可达厘米级别,已广泛应用于海上作业等高危行业的安全保障。本系统选用的作业人员定位系统为北斗个人终端设备,海上风电场作业人员可随身佩戴。利用北斗卫星无线电测定功能(RDSS),将北斗定位信息及时、准确地传送给信息集成监控平台,实现对人员的精准管控。当人员遇险落水,北斗个人终端自动触发报警,监控平台通过语音和图标闪烁的方式提示告警,并将相关救援信息通过可自动语音播报的短报文形式发送至落水人员的个人终端。

3.2.3 视频监控系统

通在海上风电场风机、升压站、施工作业船舶及抗风等级7级以上的固定翼无人机等设备上装载防腐蚀、防雷电、防浪涌、防突波的高清摄像机,对重点水域及施工现场、风电关键节点进行全天候实时动态监控,并通过网络传输系统将监控画面传至岸基的信息集成监控平台。

3.2.4 水文气象采集系统

在风电场水域设置风速仪、风向仪、能见度仪、浪高波高监测设备、流速监测仪等设备,实时监测采集风电场区的风速、风向和能见度等信息,并将相关数据通过网络传输系统传送至岸基的信息集成监控平台。

3.2.5 网络传输系统

根据实际情况,已经建成实现并网的海上风电场,选用基础电信运营商公网作为网络传输系统。处于施工期尚未并网、无基础电信运营商公网覆盖的海上风电场,选用Ka波段的水上宽带卫星作为网络传输系统。网络传输系统可将场区作业船舶、作业人员、监控视频信息、水文气象信息等全部相关数据、图片、音频、视频等信息传输至岸基的信息集成监控平台,并可实现船一船、船一岸交互以及多方视频会议功能。

3.3 信息集成监控平台

信息集成监控平台是各海上风电场位于岸基的监控指挥中心的核心系统,由基础平台、信息显示模块、监控预警模块、作业管理模块等功能模块构成,可接收、解析、显示、处理外部传感器通过网络传输系统传回的相关信息,实现信息资源的集中存储、统一管理和智能分析,如图3所示。

3.3.1 基础平台

基础平台基于地理信息系统(GIS)功能界面,采用国际海事组织公用坐标系,直观显示风电场区域及其作业范围,并提供信息显示、监控预警、作业管理等各个功能模块统一入口。集成水文气象、视频监控、现场态势、船舶及人员动态、应急处置等信息接入及管理。

3.3.2 信息显示模块

实时显示风电场周边水域、作业现场等关键区域的视频监控信息、水文气象信息、风电桩信息以及作业船舶位置、航速、轨迹、在船人员信息、应急通讯方式等信息,对风电场运行、船舶航行、人员作业全过程实时动态监控。

3.3.3 监控预警模块

结合海上风电场周边通航环境,在基础平台上划定电子围栏区域,对重点区域、重点船舶进行监控,对进入和驶出警戒区域的非许可船舶进行预警,对无关船舶随意进出风电场及主海缆保护区域进行预警,并联动场区视频监控系统跟踪抓拍违规船舶。电子围栏区域根据风险程度由三级警戒线构成:船舶触碰第一级既最外层警戒线时自动触发AIS短报文告警,船舶触碰第二级既中间层警戒线时自动触发VHF语音播报告警(也可手动编写语音播报内容),船舶触碰第三级既最内层警戒线时自动触发风电场四周风机上的声光报警设备,告警灯闪烁告警、告警广播声音告警。

3.3.4 作业管理模块

通过本模块实现对对海上风电的施工、运维及相关人员、设备、资源的系统集约管理。

(1)施工作业管理。作业前,可录入作业船舶、人员相关信息,提交海事管理机构进行审核确认。对有船舶、人员变更情况的,可及时补充录入,并及时更新现场作业船舶、人员动态信息。

(2)运维作业管理。出海前,可录入出海船舶、人员相关信息,提交海事管理机构进行确认。出海船舶、人员返港后,可及时录入相关信息,形成闭环管理。

(3)辅助船舶管理。在运输船、抛石船、供油船、污染物接收船等辅助船舶抵达现场前,可录入辅助船舶、人员动态信息,并及时更新。

(4)应急资源管理。录入并动态更新施工作业和运维作业期间提供应急保障的救助拖轮、救援直升机、大马力锚艇等应急资源信息。

4.应用案例

目前,本文提及的南通沿海海上风电通航安全监控系统已在盛东如东H3#400MW海上风电场应用并取得预期效果,初步实现了信息资源全面掌握、风险隐患有效管控、管理效能显著提升的监管目标。图3为系统信息集成监控平台功能页面,直观显示了风电场水域的船舶实时动态信息,并分别用绿色、黄色、红色标注船舶风险等级,为场区通航安全监管提供了有力支撑。

5.结语

本文基于江苏南通这个我国海上风电发展领先区域的海上风电通航安全特点,探讨了一套由信息集成监控平台及配套基础设施构建而成的“陆海空”立体化监管的智能海上风电通航安全监控系统。本系统集成运用位置感知、气象监测、视频监控、移动互联、智能分析等手段,实现了海上风电场区域现场监管可视化、远程通信一体化、系统运行智能化的监管目标。本系统已在盛东如东H3#400MW海上风电场上线运行,为解决海上风电场通航安全监管中存在的“看不到、叫不到、管不到”难题提供了切实可行的解决方案,对提升我国海上风电管理智慧水准、推动构建科学有效的海上风电通航安全监管体系具有一定的参考价值。