江西“优质晚稻早种”模式的调查与思考

2021-04-04余艳锋余永琦尹建华刘玉生

余艳锋 余永琦 尹建华 刘玉生

(1 江西省农业科学院农业经济与信息研究所,南昌 330200;2 江西省农业科学院水稻研究所,南昌 330200;3 江西省信丰县农业技术推广站,江西信丰 341600;第一作者:fionayu6@126.com;*通讯作者:359032131@qq.com)

我国是农业大国,重农固本是安民之基、治国之要。党的“十八大”以来,习近平总书记多次强调,“要给农业插上科技的翅膀”“农业出路在现代化,农业现代化关键在科技进步”“要加强农业与科技融合,加强农业科技创新”。这些论述充分表明习近平总书记对农业科技始终保持着高度重视,对发挥好科技创新在粮食生产和农业现代化中的关键作用寄予厚望[1]。在科技投入不断增加和促粮政策支持下,我国粮食生产能力不断增强,粮食生产结构进一步优化,粮食产量实现多年连增,从1978年的30 476万t增长到2020年的66 950万t,42年增长120%。但同时,近年来受战乱、气候异常、经济波动等因素影响,全球粮食短缺问题愈发严重,面临粮食短缺的人口从2016年的1.08亿激增至2019年的1.35亿[2]。尤其是新冠肺炎疫情常态化,粮食安全日趋严峻、粮食消费刚性需求和粮食生产刚性约束叠加形势下,早稻“早而不优”“低质低效”“增产不增收”一直困扰着整个南方稻区,早稻播种面积呈现断崖式下跌。据统计,2012—2019年,南方双季稻区早稻连续7年缩减,共减面积120万hm2[3]。早稻面积的持续缩减,无疑加重了我国粮食安全问题。虽有2020年早稻面积的恢复性增长,但仍不足以掉以轻心。

为推动南方稻区早稻持续稳定发展,积极策应“越是面对风险挑战,越要稳住农业,越要确保粮食和重要副食品安全”[4]和“稳定粮食播种面积,鼓励有条件的地区恢复双季稻”[5],有效应对我国粮食安全问题和决胜全面建成小康社会全局,筑牢粮食安全保障体系,江西省依托省水稻产业技术体系,多年来专注于早稻优质高效科研攻关,从“增产”导向转为“增产提质增效”并重,创新和示范推广“优质晚稻早种”模式,以技术创新破解早稻“高温逼熟”和穗上发芽等生产难题,为早稻生产插上了科技的翅膀,也为传统水稻高质量发展提供了典型案例。

1 低质低效成为影响早稻持续稳定发展的主因素

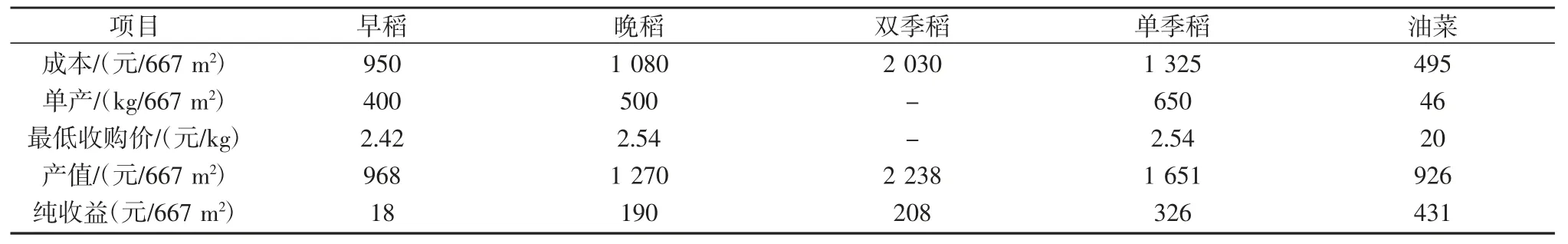

受遗传效应、高温逼熟等因素影响,早稻米质差、口感不佳[6],口粮化率极低,收购价持续低迷,而投入成本持续上涨,早稻种植效益明显低于其他大田农作物,农户种粮积极性受挫。以南昌智慧大田公司为例,2020年公司共有90.67万hm2水稻,其中双季稻533.33 hm2,其余为稻油轮作,全程机械化作业。计算2020年双季稻每667 m2成本:地租620元、水电费100元、常规稻种100元、复合肥200元、尿素50元、植保无人机飞防300元、翻耕160元、收割100元、田间湿谷拖至烘干厂烘干再到粮库费用200元、人工费200元,总成本合计2 030元。稻油模式下,中稻承担全部地租,其他成本按双季稻成本一半计,每667 m2成本为1 325元;油菜每667 m2成本:机耕100元、油菜籽种子30元、人工清沟施肥直播油菜种65元、无人机施农药化肥100元、机收100元、人工费100元,总成本合计495元。每667 m2产量按早稻400 kg、晚稻500 kg、中稻650 kg、菜籽油50 kg计,按2020年早稻最低收购价1.21元、中晚稻最低收购价1.27元、菜籽油收购价10元计,早稻、晚稻、双季稻、单季稻、稻油每667 m2纯收益分别为18元、190元、208元、326元、757元。

表1 稻油模式与双季稻模式成本收益对比

表2 优质晚稻早种模式下井冈软粘双季米质分析

从表1可见,每667 m2纯收益单季稻高出双季稻118元、稻油轮作高出双季稻549元,早稻几乎不赚钱;从劳力投入来看,双季稻7月“双抢”劳力紧张,劳动强度大,投入成本高;单季稻从4月下种至9月收割,劳动强度低于“双抢”期,且可接茬其他农作物种植,如稻油、烟稻、稻莲等;从品种选择上看,双季稻种植需严选生育期适宜的良种,衔接好早晚稻生育期,有效避开“倒春寒”“寒露风”等天气对早晚稻生产的影响;单季稻品种选择范围大,生育期长,可选择适宜气候收割,稻谷产量和质量较好;从销售渠道来看,早稻除少量作为加工专用稻,通常由国库收储,销售渠道单一,晚稻和单季稻口粮比例较高,市场收购量大,销售渠道多样。上述因素限制了南方稻区早稻播种面积的稳定,“双改单”现象严重,农户更愿意选择种植一季稻。

2 实现早稻“提质增效”的技术创新

2.1 “优质晚稻早种”模式

“优质晚稻早种”模式是一项水稻栽培技术的重大创新,是江西省水稻产业技术体系围绕供给侧结构性改革示范推广的七种新型水稻生产技术模式(双季机插、双季机直播、优质晚稻早种、早籼晚粳、有机稻米、稻田综合种养、减肥减药)之一,其技术核心是选择生育期短、品质优、适宜早种的优质晚稻早熟品种作早稻种植,晚稻再种相同或同类品种[7]。该模式创新性地改变了传统的水稻种植方式,实现了品种季节性错位种植,有效改善了早稻米质,实现优质米早上市和早晚稻“双季双优吨粮”。据江西省农业农村厅统计,2020年江西省“晚稻早种”面积4.0万hm2左右,主要集中在吉安、赣州、抚州等地。其中,吉水县1.6万hm2,吉安县1.0万hm2。

目前,在江西区域示范推广的“优质晚稻早种”模式有两种具体形式:“优质晚稻早种—连种”与“优质晚稻早种—再生稻”。

2.1.1 优质晚稻早种—连种

该模式是指用优质晚稻早熟品种作早稻种植,晚稻再种植相同品种,实现早晚稻“双季双优”的种植模式。该模式早季可在3月中下旬播种(工厂化育秧可提前),7月下旬收获,晚季于7月下旬抛秧或机插。该模式亮点是在光热资源丰富的地区,如南昌以南积温偏高区域,克服“高温逼熟”限制,实现优质米早上市,解决早稻缺乏食味好的优质米问题,且能避免劣质早稻落地谷造成优质晚稻纯度差的问题。2016年江西省水稻产业技术体系邀请相关专家分别对地处吉水县的吉泰盆地试验站和抚州市的赣抚平原试验站开展的“优质晚稻早种”示范田测产,早晚稻均种植井冈软粘,吉水点早稻单产555.2 kg/667 m2、晚稻单产501.7 kg/667 m2,抚州点早稻单产545.5 kg/667 m2、晚稻单产472.8 kg/667 m2,均实现双季吨粮。

2.1.2 优质晚稻早种—再生稻

该模式是指选用不感光的优质晚稻中迟熟品种作早稻种植,头季收割后,促发再生稻,秋冬季再播种一季适宜接茬的农作物的种植模式。该模式从3月中下旬开始种植,8月上旬收割后以再生稻的方式收获第2季,同时再接茬一季农作物(如油菜)。该模式亮点在于可选用香稻作再生稻,解决长江流域早稻缺乏香稻的问题,实现香米提早上市3个月,填补水稻主产区夏季没有香米的市场空档期。若接茬油菜,能显著提高综合效益。

2.2 典型案例

2.2.1 龙头企业+“优质晚稻早种—连种”带动模式

江西井冈山粮油集团有限公司成立于1995年,位于江西省中部的吉水县,前身为江西金田粮油集团有限公司,是一家以农业种植、技术服务、收购、加工、品牌销售全生态产业链融为一体的农业产业化国家重点龙头企业,是江西省水稻产业技术体系科技服务工作站挂牌服务企业。2018年集团成为吉安市“井冈山”稻米区域公用品牌建设核心龙头企业。集团以“公司+订单+农户”的产业模式,带动当地及周边水稻优质化生产,全年优质稻订单种植总面积为2.0万hm2左右。集团以订单农业模式在当地大力推广“优质晚稻早种—连种”模式达10年之久,推广种植面积达0.67万hm2,有效带动全县优质晚稻早种。

据集团数据显示,“优质晚稻早种—连种”模式下采用井冈软粘为水稻品种,早稻每667 m2产量约425 kg(干谷)、种子成本20元,农药肥料等投入成本与普通早稻相仿,平均收购价以2.8元/kg计,产值1 190元。普通散户种植普通早稻每667 m2产量约450 kg(干谷)、种子成本约40元,但农户基本在国库收储前采用“快收快销”模式将稻谷卖给粮食经纪人,市场收购价在2.2元/kg以内,每667 m2产值为990元。从产值对比来看,“优质晚稻早种”模式下的优质早稻收益比普通早稻收益高200元/667 m2。另据集团销售数据显示,集团70%以上的优质大米销往广东,以井冈软粘为核心品种采取“优质晚稻早种”生产的早米商品粮价格要显著高出作晚稻种植的晚米价格,市场认可度较高。

“优质晚稻早种—连种”模式下,集团可全年种植以井冈软粘为核心的早晚兼用型品种,早晚稻双季双优,实现优质大米持续无间断供应,既能维护客户群体,保障销售市场的可持续性,又能提升区域品牌影响力与竞争力,把“高温逼熟”劣势变为“区域稻米经济”优势,改善了米质,更提高了种植效益,为双季稻持续生产提供了巨大的支撑引导作用。最为关键的是,通过龙头企业示范带动,采用“企业+农户”的订单农业模式,井冈软粘在当地作早稻种植比例达60%,改变了当地早稻收购依赖托市的局面,实现了早稻口粮化,大大减轻了政府收储劣质早稻的财政压力,也提振了农户的种粮信心,实现稳面提质。

此外,2016年据农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心对井冈软粘双季米质检测报告显示,井冈软粘作早稻种植和作晚稻种植时的稻米品质变化不大,均达部颁三等食用籼稻品种品质标准(表2)。表明该品种能克服“高温逼熟”现象,是理想的早晚兼用型优质稻品种。

2.2.2 地方农技部门+“优质晚稻早种—连种”带动模式

信丰县地处江西省南部,自古以来就以“饶谷多粟、人信物丰”著称。该县属于亚热带季风性湿润气候,自然资源和光热资源丰富,水稻土占全县土地面积的22.6%,是国家重要的商品粮基地县、全国水稻生产优势县,也是江西省粮食生产大县、江西省粮食生产先进县。

信丰县大阿镇位于信丰八景之一“谷山积翠”的谷山脚下,土地肥沃。依托独特的区位优势和丰富的资源优势,以该镇东风、大阿等村为中心,水稻年种植面积超过667 hm2,年产优质稻1.5万t以上,成为当地优质稻生产示范基地和优质大米的重要供应地。

2014年开始,大阿镇基层农技推广站在本镇大力示范推广“优质晚稻早种—连种”模式,主选具备产量高、米质优、卖相好等特点的晚稻早种品种,如泰优398、丰两优晚三、五优308等。以泰优398为例,该镇作早稻种植在3月20日左右播种,4月18月左右移栽,7月18日左右收割,全生育期118~120 d。在示范推广中,大阿镇农技推广人员根据当地实际,改变传统种植方式,采取增加用种量(2.0~2.5 kg/667 m2)、培育壮苗(在1叶1心期喷施矮壮分蘖素)、增大移栽密度确保基本苗、改变施肥方式(由传统的2次施肥增加到4次施肥)和施肥同时加强病虫防治等措施,提高了品种产量,实现高产。经多年生产实践测算,泰优398作早稻种植产量在600~650 kg/667 m2,作晚稻种植产量在550 kg/667 m2左右,两季产量在1 150~1 200 kg/667 m2,产值2 990~3 120元/667 m2,比种植其他水稻品种和采用其他种植模式增产250 kg/667 m2、增加效益800元/667 m2以上,实现了“双季吨粮”和产值提升的高产高效目标。

由于大阿镇是全国最大的水半夏生产基地,以盛产半夏而著名,种植水半夏的经济效益高于水稻,所以当前“优质晚稻早种—连种”模式只在大阿镇的东风村、大阿村等水稻种植传统核心区得到推广。但近6年的示范推广证明,“优质晚稻早种”模式在光热资源丰富的赣南地区,尤其是在以水稻作为农业主导产业的县市,是确保粮食品质、粮食安全的可行之路。

2.2.3 地方农技部门+“优质晚稻早种—再生稻”带动模式

崇仁县位于江西省中部偏东,全年水稻种植总面积4.98万hm2,优质稻种植面积3.33万hm2,占比超八成,其中“优质晚稻早种—再生稻+油菜”种植模式在当地示范推广达10年之久,示范推广面积0.28万hm2。近4年,崇仁县农技推广中心依托国家粮丰项目和江西省水稻产业技术体系指导,在适宜区域设立了2个“优质晚稻早种—再生稻+油菜”模式示范点。示范点选用优质高产、再生能力强、耐高温、抗性强的晚稻或早熟中稻新组合,作晚稻种植要求全生育期120 d以内,可选用泰优390、甬优4949、糯香优561和五优航1573等杂交组合。从早稻生产季节开始作再生稻种植;头季收割后,促发再生稻,秋冬季再播种一季油菜的周年种植模式。采取的具体措施是:头季稻推行育苗抛栽(机插、抛秧),用种量1.5 kg/667 m2;3月中旬至4月上旬播种,早稻播种期最迟不超过4月10日,在水稻秧龄期内,能早尽早播种为好,4月中下旬抛栽,最迟不超过5月5日,力争7月10日前齐穗、8月上旬成熟,防止穗期高温影响产量和米质,完成水稻头季收获。再生季在9月上中旬齐穗,10上中旬收割。再生稻收割后再播种油菜,循环生产,确保茬口顺利衔接。据崇仁县农技推广中心测产,该模式下头季稻产量600.0 kg/667 m2、再生稻产量300.0 kg/667 m2,且米质优。

以崇仁县郭圩乡贯桥村“优质晚稻早种—再生稻+油菜”示范点为例。2019年示范点选用甬优4949为双季水稻品种。头季稻产量687.4 kg/667 m2、再生季产量243.9 kg/667 m2,平均市场价格2.60元/kg,双季稻产值2421.4元/667 m2;每667 m2需化肥205元、农药120元、种子200元、机械240元、人工150元、地租300元、其他86元,总计生产成本1 301元;双季稻纯收益1 120.4元,远远超出普通模式下普通双季稻收益。油菜茬每667 m2生产油菜籽85 kg,按30%出油率,产菜籽油25.5 kg,按30元/kg计算,产值765元;每667 m2需机械开沟50元、机收60元、种子化肥农药等材料150元、管理务工120元,地租在水稻产出中列支,枯饼抵消加工晾晒等开支,生产成本370元,纯收益395元。综合纯效益1 515.4元/667 m2。

“优质晚稻早种—再生稻+油菜”模式下,再生季只需促头季稻蔸萌芽生长,可缓解双季稻区“双抢”紧张和丘陵山区水资源紧缺矛盾;水旱轮作,可改良土壤结构和减轻病虫草害,少打农药安全高效;再生季秸秆量小,全量粉碎有利于旱播油菜;兼顾粮油两大主要农作物,提高土地利用率,实现稻油可持续、绿色、优质、高效生产。

3 “优质晚稻早种”模式推广的困难与挑战

“优质晚稻早种”模式目前在江西处于推广试点起步阶段,试点以来取得了良好效果,发展前景看好。总的来说,该模式是解决早米品质不优、收购依赖托市、卖粮难问题,也是有效避开早稻穗上发芽和解决早稻落地谷影响晚米纯度问题的有效方法,对稳定江西省乃至南方稻区双季稻种植具有积极意义。但“优质晚稻早种”模式推广范围受限,面临一些困难与挑战。

3.1 缺乏适用品种

相比普通晚稻而言,“优质晚稻早种”模式选用的适宜早种的晚稻品种应具备优质高产、耐高温、抗性强、生育期短等特性,在江西赣南积温偏高区域可选择的适用品种较广,如野香优靓占、野香优航1573、万象优982、万象优双占、五丰优T025、桃优粤农丝苗、昌盛优粤农丝苗、泰优98等优质晚稻品种,但农民选种不专业,随意性较大,易出现早晚稻接茬矛盾。目前适宜在江西赣中区域种植的品种主要有泰优398、赣晚籼39号(莲香早)、井冈软粘、桃优香占、奥富优826等,可选品种较少。可作再生稻的香稻品种不少,但大部分再生能力一般,要求农户掌握较好的再生稻生产技术。

3.2 缺乏龙头企业引领带动

订单生产是保障农户早稻收益的主要方式,但也对大米加工龙头企业提出了较高要求,企业要实行统一供种、统一育秧、统一防治和统一收购。从调研情况来看,当前江西省只有少数几家龙头企业(如江西井冈山粮油集团有限公司、江西省绿能农业发展有限公司)具备较为完善的产业链条,其他“优质晚稻早种”模式推广区域明显缺乏龙头企业的引领带动,“区域稻米经济”短期内较难体现,早米产业带动能力不足。

3.3 缺乏配套设施服务

为满足双季稻种植茬口要求,“优质晚稻早种”模式推广区域需要完善的配套设施服务支撑,但多数区域缺乏规模足够的农业社会化服务组织,难以支撑“优质晚稻早种”模式大范围推广。

3.4 市场接受度有待提高

当前江西省内对“优质晚稻早种”模式宣传较少,市场对于晚稻早种的米质认定仍存在分歧,部分粮农对“优质晚稻早种”模式存在疑虑,担心产量和收益;有的地方农口部门缺乏横向交流,对优质晚稻早种了解的不多。

4 “优质晚稻早种”模式推广建议

“优质晚稻早种”模式通过技术创新可有效稳定双季稻播种面积,策应了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的粮食安全战略[8]和“谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观[9];可改善早稻品质,确保晚米纯度,调优品种结构,提高产业效益,是南方双季稻区稳定并扩大早稻播种面积的有效途径;江西已拥有可推广的典型案例,在赣中南地区形成了一定规模,可为南方双季稻区年积温较高区域示范推广“优质晚稻早种”模式提供经验。只要科学谋划,因地制宜推进,“优质晚稻早种”模式很有可能成为南方双季稻区推进早稻提质增效的新抓手、新途径。

4.1 加大优质稻育种支持力度,确保品种优质

一是设立早稻品质提升工程[10]。开展优质早籼稻高效育种技术研创及早籼稻品质遗传改良研究,克服高温不利条件,培育籼型香稻、优质食用型、重金属低积累型、专用型、功能型、早晚兼用型等高质高产高效安全的早籼稻品种,形成稳定早稻生产的长效机制。二是加强“优质晚稻早种”品种选育工作。加快筛选出更多适应本区域气候、土壤等自然特性,且生育期能与晚稻衔接,达到优质米标准的适用品种。同时,完善“优质晚稻早种”配套技术研究,科学合理的采用绿色栽培技术和手段。三是推进“优质晚稻早种”适用品种区试,开通品种审定绿色通道,扩大品种选择范围。四是构建以公益性研究与商业化育种结合的育种科技创新体系。在支持企业商业化育种的前提下,仍应扶持农业科研院校从事品种培育工作,构建科研院校与企业商业化育种共生机制,鼓励企业联合科研院校开展商业化育种。进一步完善提升现代化种质资源库建设,省财政厅在支持农作物种质资源库建设的同时,将种质资源库运行管理所需经费纳入省级财政预算予以长期的、稳定的支持。

4.2 加快“优质晚稻早种”高效模式集成示范推广,以点扩面提速

一是加快适宜开展“优质晚稻早种”模式的区域甄选。针对南方稻区普遍存在的高温高湿条件,组织科研力量对南方稻区开展专项规划,绘制适宜“优质晚稻早种”区域示范推广分布图或清单(目录),为大面积示范推广该模式提供区域参考。当前江西省适宜推广“优质晚稻早种”区域在赣中南,尤以赣南为佳。若能在南昌以南1/3区域推广该模式,全省示范面积可达33.33万hm2以上。二是以绿色高质高效行动、国家粮丰工程、绿色高产创建、优质稻米产业发展工程、稻米区域公用品牌创建、省水稻产业技术体系等项目为抓手,在适宜区域加速推进“优质晚稻早种”技术模式集成示范,提高地方农口部门、粮企和农户对“优质晚稻早种”模式的认知度、接受度。三是建立“优质晚稻早种”绿色标准化生产技术规程,严格规范选种及育苗、栽培技术、采收、收获管理等规程,通过减肥减药、绿色防控、全程机械化等绿色生产技术,改善耕地种植条件,实现早米优质化、口粮化。

4.3 强化农业社会化服务体系建设,缓解季节矛盾

一是加快当前各地正在开展的高标建设步伐,推广新技术、新方法和新材料[11],加强项目验收管理,确保高标完成时间不与当地水稻种植季相冲突,且必须保质保量,确保耕地水源充足及交通便利,提升抵御自然灾害能力。努力扩大高标建设范围,加快推进高标在全省乡村布局,为确保江西粮食生产打好基础。二是协调做好灌溉设施建设。相关职能部门间加大沟通协调力度,进一步做好农田水源储备、主灌渠维修养护、排灌设施修护、农业用电保障等农业基础设施保障工作[12]。三是大力推进“产-供-销”全产业链农业社会化服务建设,推动农业机械化服务由产中向产前、产后环节延伸,促进社会化服务规范化、规模化,防止社会化服务被个人服务和政府服务取代。支持种植大户、农机专业合作社和农业企业等粮食生产新型经营主体参与“优质晚稻早种”示范推广;加大推广全程农业机械化,缓解“双抢”劳力严重不足,提高“双抢”效率,为双季优质稻连种抢出足够的时间。四是加强稻谷收后管理,推广烘干、储存、运输等服务,鼓励新型经营主体开展“代收代种”“联耕联种”“半托管”“全程托管”[13]等农业社会化服务,对参与“优质晚稻早种”模式示范推广的新型经营主体,地方政府额外给予农机购置补贴或项目支持,形成更大范围的“优质晚稻早种”连片示范推广区。

4.4 引导龙头企业推进订单农业,提高产业效益

一是订单生产是保障“优质晚稻早种”模式高效的基础。大力推行订单模式,具体包括粮食收储订单、优质稻定向生产订单、加工企业订单。需引入或培育一、二、三产融合发展的龙头企业,依托龙头企业具有的综合功能和雄厚的经济实力,鼓励企业以“公司+基地(订单)+农户”的产业化经营模式,大面积示范推广“优质晚稻早种”种植技术,扩大优质晚稻早种规模,实现企业与农户“双赢”。二是全面树立农业品牌意识,高度重视品牌建设和维护,积极扶持龙头企业创建“优质晚稻早种”区域稻米公用品牌,以品牌创造高效益。同步开展“江西优质晚稻早种米质评比活动”,由省政府组织或省政府委托省农科院组织,联合农业部门、粮食部门、科研单位统一组织全省性的好品种、好大米、好品牌评选活动,进一步推动“优质晚稻早种”绿色稻米产业链的发展。三是地方农口部门加大“优质晚稻早种”模式的示范宣传力度,地方农口部门间加强横向沟通,相互学习借鉴新型种植模式,便于更大范围内推广。基层农技推广中心要积极引导新型经营主体创新尝试“优质晚稻早种”种植技术模式,带动地方及周边区域扩大优质晚稻早种规模。