父母教养方式对流动青少年外化行为问题的影响

2021-04-02江莹

江莹

〔摘要〕探索家庭因素对流动青少年外化行为问题的影响,采用父母教养方式问卷(PBI)和青少年自评量表(YSR)对805名苏州地区流动初中生进行问卷调查。结果显示:(1)流动青少年感知父亲和母亲教养方式方面存在差异,母亲比父亲采用更多过度保护和关怀的教养方式,而父亲比母亲更多采用冷漠拒绝的教养方式。(2)父亲的“冷漠拒绝”和母亲的“过度保护”是影响流动青少年违纪行为、攻击行为和外化行为问题的重要诱发因素;母亲的“关怀”是流动青少年违纪行为、攻击行为和外化行为问题减少的重要预防因素。(3)家庭经济、父母学历和流动青少年违纪行为、攻击行为和外化行为问题之间不存在显著差异。结论:相比家庭经济因素和父母学历因素,家庭教养方式对流动青少年外化行为问题具有更为突出的影响。其中,父亲冷漠拒绝和母亲过度保护是流动青少年外化行为问题产生的重要影响因素,而母亲关怀是流动青少年外化行为问题减少的积极影响因素。

〔关键词〕外化行为问题;家庭教养方式;流动青少年

随着城镇化进程的加速,人口流动成为常态,根据我国2019年国民经济和社会发展统计公报,2019年年末流动人口已达2.36亿人,流动青少年的规模也随之迅速增长,成为教育界最为关注的特殊群体之一。受知识结构、学业适应、学习环境等因素的影响,流动青少年更容易产生各种心理和行为问题[1]。通常青少年行为问题可以分为外化行为问题和内化行为问题。根据阿肯巴克(Achenbach)的研究,内化行为问题主要指焦虑、抑郁、退缩等情绪问题,外化行为问题主要指违纪、攻击等[2]。相对于内化行为问题,外化行为问题研究较少[3],且外化行为问题常常与日后的反社会行为紧密关联[4]。同时,以往研究表明流动子女的外化行为问题检出率达到20.1%[5],因此,关注流动子女的外化行为问题有重要意义。

影响青少年外化行为问题的因素有很多,家庭是最重要的环境因素之一,其中家庭教养方式更是青少年心理问题的研究重点[6]。尤其是流动青少年家庭,户籍、社会支持、社会经济地位、文化程度受教育水平等都会影响到父母对待子女的态度,给流动青少年的学习、生活适应带来许多不利影响[7]。研究家庭因素尤其是父母教养方式与流动青少年问题行为之间的关系,有助于揭示流动青少年外化行为问题的特征,流动青少年父母教养方式特征,以及流动青少年父母教养方式对外化行为问题的影响,可以为该群体健康成长提供参考,以期减少流动青少年外化行为问题。

一、对象与方法

(一)对象

采用整群抽样法,从苏州市相城区某随迁子女初中学校中抽取流动青少年850名。问卷收回后,剔除无效问卷,有效问卷为805份。其中男生474名,女生331名;七年级学生233名,八年级337名,九年级235名;平均年龄(14.44±0.96)岁;父亲学历小学或以下的占9.9%,初中占43.6%,高中占37.8%,大学及以上的占8.6%。母亲学历小学或以下的占20.2%,初中占44.5%,高中以上的占28.9%,大学及以上的占6.4%;生活水平不富裕的占2%,不太富裕占7.6%,普通占77.4%,比较富裕占12.4%,很富裕占0.6%;家庭经济总收入2万以下占9.2%,2~4万占17.4%,4~6万占29.1%,6~10万占23.5%,10万以上占20.8%。

(二)方法

调查主要包括以下内容。

1.调查对象的基本信息,包括性别、年级、父母学历(“小学以下”“小学”“初中”“高中或中专”“大学”和“研究生及以上”六个类别,在编码时对这些选择分别赋予1~6的分值)、生活水平(“不富裕”“不太富裕”“普通”“比较富裕”“很富裕”五个类别,在编码时对这些选择分别赋予1~5的分值)、家庭经济总收入(“2万以下”“2~4万元”“4~6万元”“6~10万元”“10万元以上”五个类别,在编码时对这些选择分别赋予1~5的分值)。

2.父母教养方式,采用Parker等编制的教养方式问卷(Parental Bonding Instrument,PBI),测量父母对子女的养育态度和行为方式。PBI包括过度保护、自主性、关怀、冷漠拒绝四个维度。过度保护得分越高说明父母越控制,自主性得分越高说明父母越尊重孩子的独立性和自主性;关怀维度得分越高说明父母越關爱,冷漠拒绝得分越高说明父母越冷漠[8]。本研究父亲和母亲部分Cronbach'sα系数在0.64~0.85之间。

3.青少年外化行为问题(Youth Self-Report,YSR),采用Achenbach的青少年自评量表(YSR)中违纪行为与攻击行为项目。采用Likert 3点评分(0=没有,1=有时有,2=经常有),受测者回答最近半年以上行为的频率,分值越高表示外化行为越严重[9],该问卷的内部一致性Cronbach'sα系数为0.86。

(三)统计

使用SPSS 21.0建立数据库;采用多元回归方法分析家庭因素与流动青少年问题行为的关系,检验水准α=0.05。

二、结果

(一)流动青少年的外化行为问题

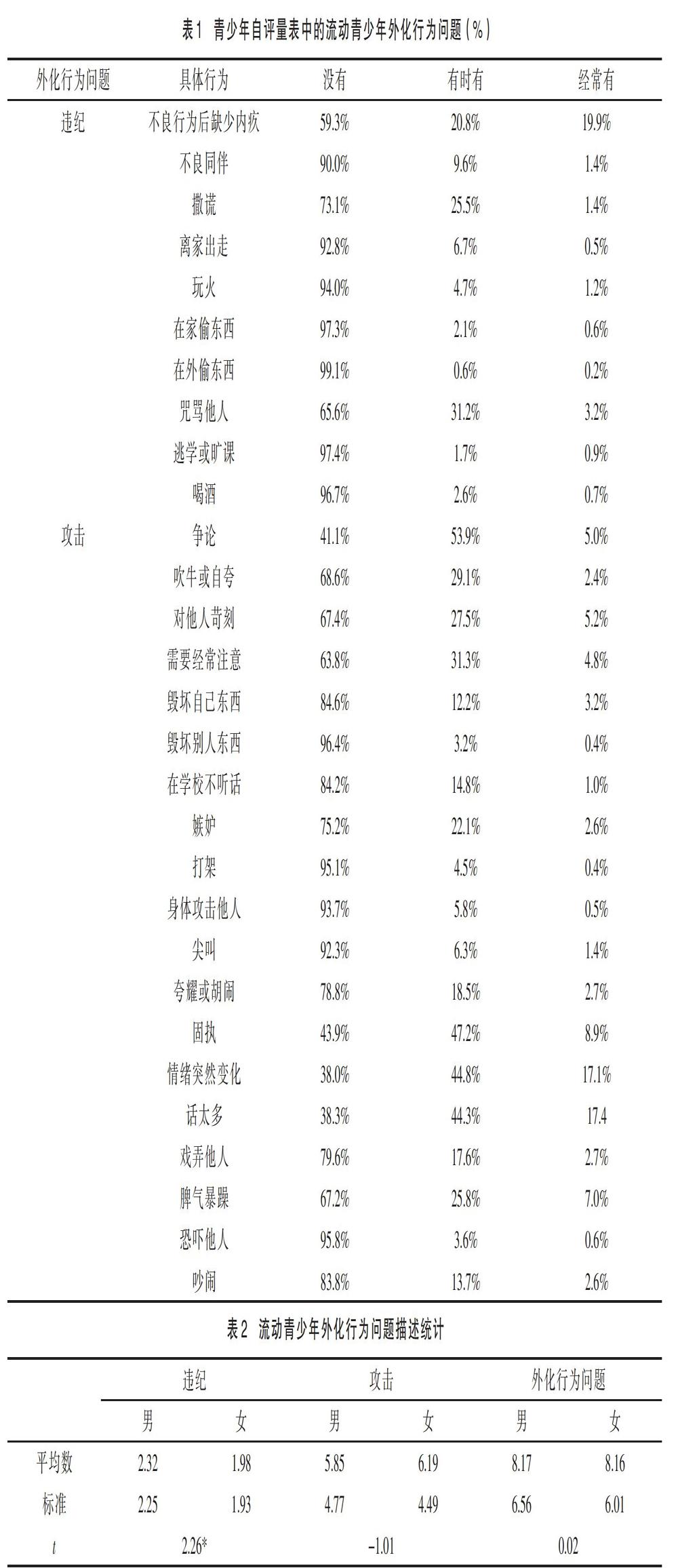

从表1中可以看出,流动青少年频率较高的违纪行为包括不良行为后缺少内疚、咒骂他人、撒谎等。表2中可以看出,在违纪行为问题上性别差异显著,男生在违纪问题行为方面多于女生。

流动青少年频率较高的攻击行为有情绪突然变化、话太多、争论、固执、需要经常注意、脾气暴躁、对他人苛刻、吹牛或自夸、嫉妒、夸耀或胡闹、吵闹、在学校不听话、毁坏自己的东西等。

(二)流动青少年家庭教养方式

流动青少年父母教养方式如表3和表4所示,家庭中母亲比父亲更多采用过度保护和关怀的教养方式。相比母亲而言,流动青少年父亲更多采用冷漠拒绝的教养方式。自主性方面,父母之间教养方式不存在显著差异。

(三)调查对象家庭因素对问题行为的影响

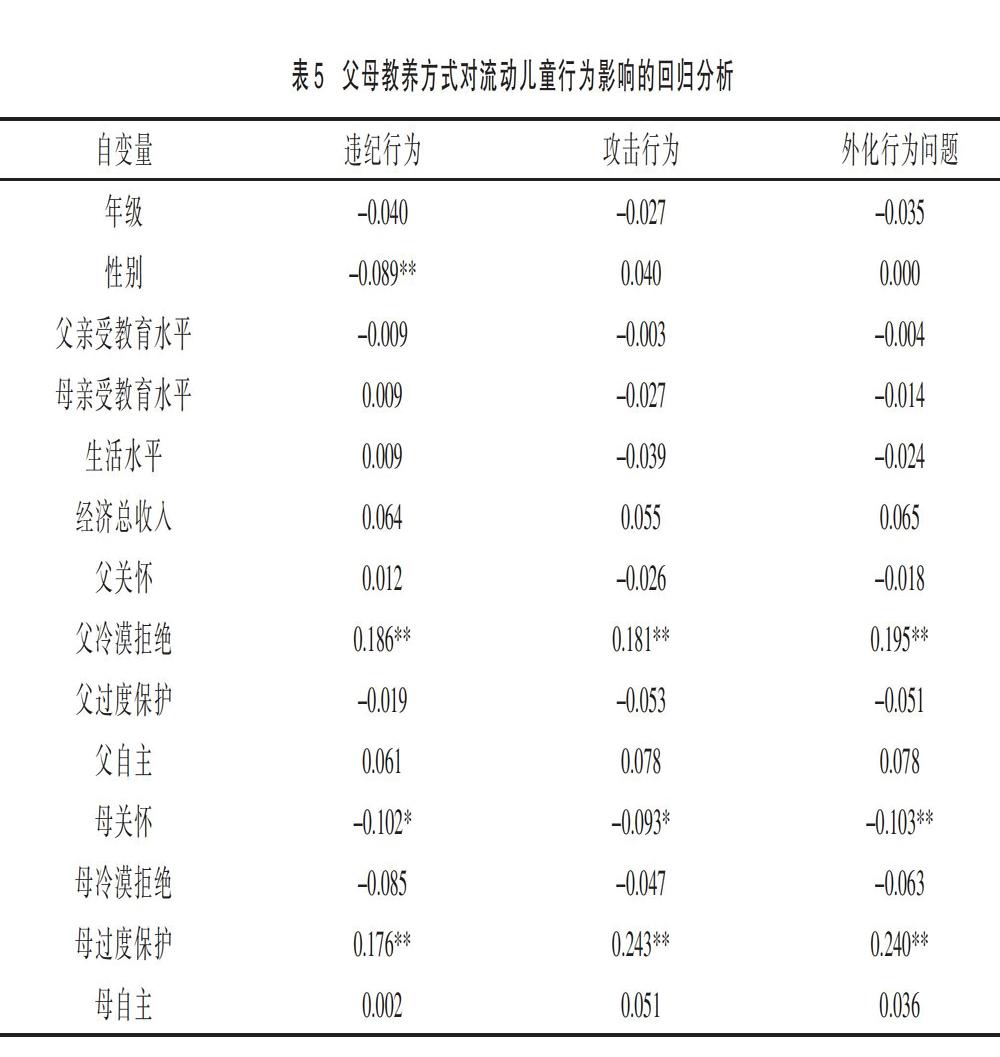

进一步研究父母教养方式是否对流动青少年外化行为问题存在预测性,表5显示,对父亲教养方式而言,相比过度保护型、自主型和关怀型的教养方式,冷漠拒绝型的教养方式会增加流动青少年外化行为问题的发生频度。而对母亲教养方式而言,相比自主型、冷漠拒绝型的教养方式,过度保护型的教养方式会使得流动青少年外化行为问题的发生概率上升,而关怀型的教养方式会使得流动青少年外化行为问题发生概率下降。

三、讨论

流动青少年外化行为问题是反映该群体心理健康、发展水平的重要指标[10]。流动青少年问题行为特点方面,按照自我报告率的高低,排在前几位的项目报告率均高于40%,依次是“情绪突然变化”“话太多”“争论”“固执”“不良行为后缺少内疚”,这表明流动青少年存在较多不良外化行为问题[11]。同时,流动青少年男生的违纪问题行为显著高于女生,这与已有研究发现男生在违纪行为得分上显著高于女生的结果一致[12]。这可能反映了违纪行为更易受社会文化环境的影响[13],家庭和社会文化的不同要求使得男生更容易产生喝酒、逃学、缺少内疚等违纪行为[5]。

与流动青少年外化行为问题有关的家庭因素当中,父母的教养方式要比经济因素(生活水平、家庭收入)和文化资本(父母的学历)对流动青少年的问题行为具有更直接而深刻的影响。流动青少年感知父亲和母亲教养方式方面存在差异,家庭中母亲比父亲更多采用过度保护和关怀的教养方式,而相比母亲,父亲更多采用冷漠拒绝的教养方式。这与我国传统家庭中“男主外、女主内”的家庭结构相类似,可能反映了流动青少年家庭中,母亲更多“主内”,负责子女养育和照料,相比父亲有更多的关爱,而父亲更多“主外”,相比母亲对待子女更严厉或不苟言笑[14]。虽然家庭中父母教养方式存在一定差异,但总体而言,我国流动青少年感知到的父母的教养方式主体是关怀和自主型,部分流动青少年在教养过程中感受到冷漠拒绝和过度保护。

教养方式和流动青少年外化关系方面,研究发现,母亲的关怀型教养方式对流动青少年的外化行为问题有较好的抵制效果,而父亲的冷漠拒绝会更多地促使流动青少年的外化行为问题,与刘毅玮[15]、刘朔等[1]调查结果一致。社会控制理论认为,父母与子女之间情感温暖、理解,可以减少问题行为。父母越缺少关怀理解,越多情感冷淡、忽视、疏离,越容易导致子女外化行为问题,即越多表现出违纪、攻击等行为。由此可知,关怀是一种应对青少年外化行为问题的积极的教养方式[19],冷漠拒绝,尤其是父亲的冷漠拒绝,是一种诱发流动青少年外化行为问题的消极的教养方式,这可能是由于流动青少年父亲平时大多忙于生计,无暇顾及子女,很少与子女沟通,更容易产生心理上的疏离感。与父亲的冷漠拒绝相对应,母亲的过度保护也会预测流动青少年的外化行为问题,这可能由于过度保护会阻碍青少年行为规范的形成,容易养成唯我独尊和为所欲为的行为模式,进而产生外化行为问题[16]。该结果同时与高压循环理论(The Coercion Model)相一致,父母不良的教养方式,如缺少爱、缺少管教或前后不一致的教养方式会导致青少年早期的不良行为[17]。

本文对流动青少年的问题行为和家庭状况,尤其是教养方式进行了实证研究,探讨了教养方式对流动青少年外化行为问题的影响作用,有以下发现。首先,流动青少年不良外化行为问题较突出。其次,我国流动青少年感知到父母的教养方式主体是关怀和自主,此外,家庭中母亲比父亲更多采用过度保护和关怀的教养方式,父亲更多采用冷漠拒绝的教养方式,这与我国传统家庭中“男主外、女主内”的家庭结构相类似。最后,家庭教养方式比家庭经济条件对流动青少年外化行为问题具有更直接而深刻的影响。父亲冷漠拒绝和母亲过度保护对流动青少年外化行为问题有助长作用,而母亲关怀对流动青少年外化行为问题有预防作用。

研究结果提示,学校、社区、政府等应加大对流动青少年父母的家庭教育宣传。流动家庭常常忙于工作和生计,忽略孩子的心理需求,而对孩子的养育应当既包括“养”也包括“育”,并且,某种程度上,“育”比“养”更重要,而对有外化行为问题的流动青少年的教育更多应该采取关怀的方式,不应该采取冷漠拒绝的态度对待孩子。同时,应当注意的是关怀更多应该是了解孩子的需要和学会与孩子沟通,而不是过度的保护,限制孩子的发展,或对孩子有求必应造成溺爱,以防流动青少年的外化行为问题增加。

参考文献

[1]刘朔,刘艳芳,王思钦,等.父母教养方式对流动儿童问题行为的影响研究[J].西安交通大学学报,2015,35(4):87-93.

[2]杨玉凤.儿童发育行为心理评定量表[M].北京:人民卫生出版社,2016.

[3]张春妹,丁一鸣,陈雪,等.同伴接纳与流动儿童外化行为问题的关系:自尊和物质主义的链式中介作用[J].中国特殊教育,2020(1):65-72.

[4]Lopez-Tamayo R,Lavome Robinson W,Lambert S F,etal.ParentalMonitoring,Association with Externalized behavior and academic outcomes in urban African‐American youth:a moderated mediation analysis[J].American Journal of Community Psychology,2016,57(3-4):366-379.

[5]李晓巍,邹泓,金灿灿,等.流动儿童的问题行为与人格、家庭功能的关系[J].心理发展与教育,2008,24(2),54-59.

[6]王晓梅.流动儿童心理行为问题研究[J].社会心理科学,2011,026(11):209-213.

[7]熊猛,叶一舵.中國城市农民工子女心理健康研究述评[J].心理科学进展,2011,19(12):1798-1813.

[8]蒋奖,许燕,蒋菁,等.父母教养方式问卷(PBI)的信效度研究[J].心理科学,2009(1):195-198.

[9]Achenbach T M .Manual fortheself-report and 1991 YSR profile[M].Burlington:University of Vermont Department of Psychiatry,1991.

[10]黄聚云,晏妮.家庭因素与农民工随迁子女学生问题行为的关系[J].中国学校卫生,2016,37(7):1025-1028.

[11]王亚南.苏南某中学初中流动儿童社会适应现状[J].中国健康心理学杂志,2020(12):1859-1863.

[12]王润程,王孟成,高一点,等. Achenbach青少年自评量表(2001年版)中文版的信度和效度[J].中国临床心理学杂志,2013(6):111-114.

[13]魏星,纪林芹,陈亮,等.青少年早期攻击和违纪行为的关系:受欢迎度的调节作用[J].心理与行为研究,2012,10(5):335-361.

[14]孙逊,许婷婷.流动青少年的家庭功能与父母教养方式的关系[J].中国健康心理学杂志,2019,17(10):1555-1558

[15]刘毅玮,封文波,韩宏莉.沧州市初中生问题行为与父母教养方式相关研究[J].中国学校卫生,2004,25(6):665-666.

[16]徐超凡.家庭治疗对“问题少年”的心理干预研究[D].北京:中国人民公安大学,2017.

[17]侯金芹,郭菲,陈祉妍.青少年抑郁情绪和违纪行为的共存——孰因孰果[J].中国临床心理学杂志,2013,21(3):439-438.

(作者单位:江苏苏州相城蠡口第二中学,苏州,215131)

编辑/刘 芳 终校/刘永胜