交融·共生·演进

——永顺土知州衙署建筑与文化研究

2021-04-02余勇戴湘君张轶群通讯作者YUYongDAIXiangjunZHANGYiqunCorrespondingAuthor

余勇,戴湘君,张轶群(通讯作者)/YU Yong, DAI Xiangjun, ZHANG Yiqun (Corresponding Author)

1 建筑概况

1.1 建筑基本情况

永顺知州衙署遗址位于湘西州永顺县芙蓉镇友和村芷州组。建筑始建于明朝,清雍正四年(1726)由彭启舜兄弟及父亲整修,原有9排共20余间房屋。现存五开间古建筑一栋,2005年被公布为州级文物保护单位。房屋采用穿斗、抬梁混合式构架,用材硕大,古朴沉稳。

槽门前的台阶外壁嵌有石碑一通,记载了建筑修建的情况:雍正四年彭启舜的父亲建房时:“屋基原属旧治,弃荒多载”,原为土知州府衙署旧址1),但荒弃多年;“先考公相其地,可以营室”;于是修筑高台:“使高将为城堡,以备邻寇之不虞也”;工程修建到一半,“蒙王恩擢録总裁”,其父受提拔为衙署中掌管抄送文件的官员,因公务变动导致工程停歇了一段时间;后令其两个儿子“继理之”,儿子不敢违父命,“勉力趋事,始于岁之桂月告成,敢志诸石以明继述意也”(图1-4)。

1.2 历史沿革

土司制度形成于元代,发展于明代,清代逐渐开始走向衰落[1]。该基址为旧“南渭州”州治。《复溪州铜柱记》有知渭州军州事覃允赞题名;宋代以后,彭氏取代覃氏执掌渭州,永顺彭氏政权始于五代后梁时期(907—923),经两宋、元、明、清,至改土归流,历经35世,世袭统治“溪州地区”2)达800余年[2]。

元祐三年(1088),知渭州彭思聪进奉溪布;元兴,南渭州之名始见史载,初属永顺司,后改属新添葛蛮安抚司;葛蛮司废后,仍属永顺司。

元朝覆灭,南渭州知州彭万金于明洪武二年(1369)率子金胜归附明朝,曾受“羽字二十七号”印信一颗;正统六年(1441),南渭州知州彭可宜随军征靖州赤溪峒,因功加封“义勇将军”;嘉靖三十二年(1553),知州彭慨主俾率军东征倭寇,进阶为“安远将军”。

南渭州土司世袭自明代彭万金起,族谱才有记载:彭万金—彭金胜—彭什才—彭律怒—彭可宜—彭始主俾—彭清—彭惹即送—彭定—彭慨主俾—彭良臣—彭章—彭世忠—彭正—彭应麟—彭应麒—彭凌高—彭宗国。

顺治四年(1647),清军进入辰州,知州彭应麟随永顺司归附;雍正年间,土知州与“永顺司”一道改土归流。

2 溯源——民俗交融下衙署建制与文化特征研究

《周易·系辞上传》记载:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”[3]。隐含于“道”层面的文化内涵与外显于“器”层面的建筑特征以及空间构形的“理法”,组成了中国传统建筑的完形。

2.1 文化内涵(道)

2.1.1 精神文化特质——土家族仕官宅邸

“改土归流”之前,土司区中的绝大多数土地都掌握在土司手中[4],彭启舜的父亲是通过何种渠道获得土地产权尚无明确记载,但从建筑规制以及当时土官自治的背景下可以一窥建筑形制:建筑奠基竣工于土司统治末期,土司时期的住宅实行严格的等级制度,乾隆《永顺府志》卷二十《杂记》云:“土司衙署,绮柱雕梁,砖瓦鳞砌。百姓则刈木架屋,编竹为墙”[5]。现存建筑的尺度、用材、装饰等制,以及彭父“擢録总裁”的身份相互佐证了其等级属性;作为湘西土家人取暖、照明、厨炊与保存食物、待客议事与日常交流以及祭祀文化与禁忌文化交织的场所[6],屋内“火塘”间的设置(图5),是土家族传统民居特征的体现。

文化特质中精神文化特质一般是指学习行为、态度以及群体信仰[7],英国文化研究学家斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)第一次提出了“文化表征”的概念[8],指出所谓文化表征是运用物象、形象、语言等符号系统来实现文化意义的生产、增值和流通。据调查,该旧址所在的芷州村居民以彭姓为主,为永顺彭氏土司的后代。永顺彭氏土司早在明代就重视宗族制度的发展,并在当地与其他地方争夺其“正统性”的名号,加之永顺是最接近汉族区域的土司区之一,长期受汉族制度文化的影响,宗族制度的发展也较为完善。土知州衙署,不仅是土司时期封建传统制约下的典型土家仕官宅邸,更是特定地域条件下集居住、休憩、办公以及防御等多重功能的传统土家族民居(图6),反映了当时封建社会背景下永顺土司区在土司统治末期的官宅营建活动,以及少数民族传统生活方式、群体信仰在集权思想控制下能够稳定传承和延续的精神文化特质。

1 土知州衙署正立面

2 衙署中轴台阶

3 记事碑文

4 宅基外围残留围墙

5 土知州衙署建筑平面

6 土知州衙署总平面复原推测

2.1.2 制度文化特质——“土司制度”影响下的建构原型

土司尽可能把自己居住和工作的地方修建豪华,体现自己的身份[9]。衙署占地近6000m2(图16),呈“四进”布局,主体建筑地坪与宅院槽门地面落差5.4m,水平间距26m,分3段阶梯拾级而上:第一阶3级、第二阶10级、第三阶11级(图7)。由于时间久远,后期维护不当,步道两旁的房屋均已消失,但其“三重”结构体系,明显受到汉文化区都城建制的影响,具有明确的中轴线[10]。

湘西永顺土司的国家认同观念主要体现在土司上层的“家国同构”的政治实践中,具有家族认同、民族认同、国家认同等文化多样性[11]。封建制度文化以“形而下”的方式影响了衙署建筑的布局、功能,又通过长期稳定的“居住常态”这一关系纽带连接着汉、土等少数民族的“家国”观念,潜移默化地对国家政策的制定和实施形成强有力的保障,是以政治、经济、宗法制度为代表的制度文化特质体现。永顺府改土归流之后,清政府从日常生活的衣、食、住、行、婚姻、娱乐、宗教等各个方面革陋习、禁陈规、施新法[12]。流官檄文“弛盖瓦之禁”,废除了住宅的等级制[10]。彭氏衙署建筑的营建活动,是土司制度存续期间一次重要的官署建筑工程实践,保存至今的建筑本体是研究湘西永顺土司制度文化影响下建筑活动和人居实践的重要实物例证。

2.1.3 生产生活特质——多文化融合下的符号表征

符号是意义传达的载体,所有的文化意义都属于符号学的范畴[13]。作为衍生于土家族传统建筑形式下的官宅建筑,衙署很好地继承了土家族的“符号”语言:比如由于防虫防潮需求,在房屋上刷黑色桐油而呈现出的深栗色朴素色调[14],建筑北立面“八瓜五柱”的典型湘西少数民族居住建筑“穿斗”式构架,檐口处采用土家族经常使用的“大刀挑”(羊角挑)挑檐枋[15],明间前檐柱上的“双挑坐斗”(当地人称“象鼻”)、后檐柱上的“单挑坐墩”,以及同时具备精神与生活特性的“火塘”间。民俗文化丰富多彩主要是因为其独特的民族交化资源优势[16],作为土司时期土家族生活原型的直观表现,建筑还融合了汉地建筑的“符号”特征:“三重”抬梁式月梁,官制扁石鼓青石柱础以及冷摊瓦3)屋面做法(表1)。

融合了汉族、土家族传统建筑“符号”语言的这种生活性特征,决定了它必然随着土司制度的存在和发展而不断改变和完善。其本质特征、功能目的、形式特征都具有了改土归流后汉族建筑的过渡表现,成为反映湘西少数民族特色以及传统建筑文化的重要元素之一。

2.2 空间构形理法(法)

2.2.1 因境相地,择址构室

7 土知州衙署剖立面

8 土知州衙署基址地理环境

表1 永顺土知州衙署建筑细部做法对比分析(绘制:余勇,戴湘君)

10 土知州衙署建筑与民居的分布形态

11 龙溪村民居分布形态

12 若西村民居分布形态

13 列夕村民居分布形态

衙署旧址往东与芙蓉镇隔酉水相望,北临老司城,乾隆《永顺县志》记载其“莅兹土者,亦得以因地制宜也”。土知州衙署基地位于丘陵山地之间,地势西高东低,建筑坐西朝东,枕靠山林,西侧的三座独立山丘将基址半包围,仅在东边留出一个狭小的“开口”,并衔接数条入村支路,形成天然的易守难攻的地形特征,符合湘西土家族民间说法——“屋后有山,屋前有坳”。加之旧址遗存下来的局部高达2m的砖石砌筑外墙,使得衙署区具有极佳的防御功能(图4、8)。彭氏土司从明末清初开始衰落,这一时期,土司衙署没有像元代和明代实行大的营建和改造,清代建筑墙体基本上沿用明代,改建部分墙体也没有以前精致和富丽堂皇[17]。土司衙署在选址时需要在特殊的地理环境和政治背景条件下权衡利弊,既不能过于隐蔽偏远,疏于管理民众;又不可完全逐利而居,而易遭邻寇侵害。因此,宅主人在相地之时,必然经过慎重考虑,作为旧“南渭州”州治,衙署在旧时管理着包括现“列夕、龙溪、若西、东路、云扎”等呈环绕分布的人口聚集区,衙署区基本处于这一带的中心位置,不仅避开了毗邻酉水且地势平坦的“藏风聚气”之地,甚而夹靠在山谷之间,其择址缘由或更倾向于某种政治、管理因素,便于实现其行政、教化功能(图9)。彭氏宅主人在原衙署宅地的基础上重新构屋营室,似也能说明隐匿在背后的特殊心理考虑,以便延续其风水的庇佑。

2.2.2 以“礼”相宅,散点为辅

土知州衙署的建筑用材、雕饰工艺;中轴序列、功能分明的布局模式;以及土家族的世俗生活及精神“符号”,都与礼制文化的等级制度、尊卑秩序、人伦纲常等形成同构的对应现象[18]188。通过以“礼”制约下形成的空间布局,将知州衙署和其他民居建筑区分开来,赋予了其封建等级秩序下“土官”自治的象征内涵。

汉族文化崇尚“礼”,有利于聚落的稳定并形成宗族法制[19]。衙署区内各种重要功能区同样受到“礼”的影响,以中轴为核心展开,以“衙署—三级步道”形成了一条中轴线,轴线上原有建筑今已倒塌,步道东侧现为开敞空间,步道“第二阶”的西侧还保留有一栋在衙署原建筑群荒废地基上复建的传统土家族民居,通过基址遗存的现状平面进行复原设计可以看到两种不同的图底关系(图10-13)。一种是以衙署本体为中心,附属建筑沿轴线两侧分布并展开的“有序”布局;另一种则是散落分布于衙署区内的普通单体民居,这类建筑或靠近支路,或地势平坦,前有私田,呈现出“分散”无序的平面特征。在知州府管辖下的列夕、龙溪、若西等聚集区,土家传统民居的布局依然遵循这种自由、无序而分散的形态。同时,衙署区的官宅和普通民居之间,除了布局形态的区别外,并未形成明显的居住分布界限,即“官民有别”,而在整体上表现出一种较为“紧凑、亲密”的生活常态,汉族官式宅邸在处理“官”“民”的居住关系时,较多采取的是“避”“防”的手段从而体现出高墙大院、独居一隅等特点。可以说,永顺土知州衙署建筑的空间理法在推行“汉”式的过程中,依然很好地保留了少数民族族内团结、亲密无间的传统生活内涵。土知州衙署区划不仅作为土司治所,还是包括土官仕族、上层贵族、普通平民且具有生产、教化等多功能的区域聚落中心,既是政治中心,也是经济和文化中心。

14 衙署南立面

2.2.3 因形就势,功教一体

衙署建筑空间要素的起始部分——大门、仪门等,作为视觉语言符号,具有强烈的指示性和象征性,凡是从衙署门前通过的人必然会做视觉停留和反复观瞻[18]184(图14、15), 过衙署槽门拾级而上,步道顺应地势而铺,由下及上的仰视观感,给“登堂”办事者或是“犯事”之人造成压抑的心理体验,赋予了衙署本身森严的封建等级属性,很好地起到了管教、震慑平民百姓的作用。就建筑艺术处理而言,当人站立于槽门中心位置,建筑面阔的水平视角范围在处在46°~62°之间,是一个较理想的观赏位置4)[20](图16)。建筑从设计之初,设计者势必考虑到了地势特点,因形就势,巧妙运用构图手法,造就了土司制度背景下集“功能”和“教化”为一体的少数民族衙署建筑。

3 拢形——建筑特征探析(器)

(1)立面风格——升起、笑檐

15 “槽门”

17 “飞檐”

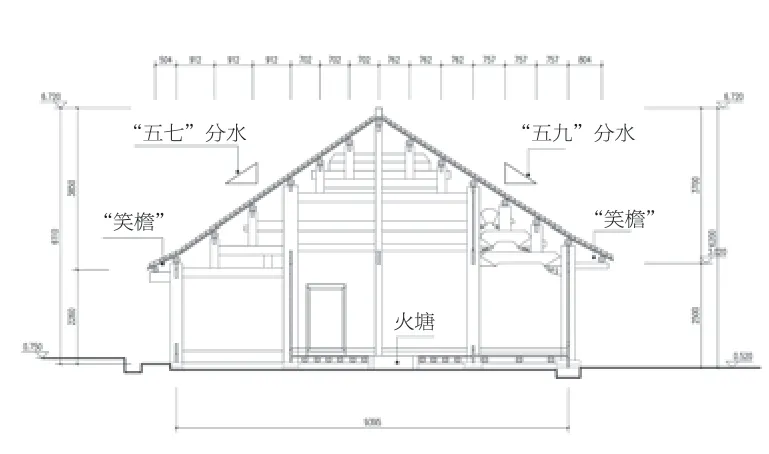

建筑属于物质文化领域。它从设计到建造成型,体现出一个民族的思维方式、审美意识和文化传统[21]。衙署前檐低矮,略显屋面厚重,木柱用料硕大,柱身直径多在250mm以上,其工艺水平、装修规格高于一般土家族民居。土家族民居出檐较深,为了不显得过于笨重,屋顶的角一般用“飞檐翘角,司檐悬空”的形式[15](图16)。测绘显示,建筑屋檐有“升起”做法:次间、尽间檐柱的“挑檐枋”底皮的垂直高度依次升高约1.8cm,使屋身正立面檐口形成一条平缓的弧线(图17);屋架横剖面上,檐檩在各“金步檩”的坡度基础上向上垫高8cm左右,使得屋面坡度至“檐步架”处突然缓和,此做法当地工匠称为“笑檐”(图17-20)。传统工艺的处理优化了屋面排水,也从视觉艺术效果上体现了土家族工匠的审美情趣。土家族屋面坡度以“分水”来计,一般取“5~5.8分水”,即坡度i=0.5~0.58,衙署屋面坡度实测为“五八分水”,正如当地工匠口中所述“五柱八瓜为五八分水”。

(2) 建筑用材

19 “笑檐”

20 建筑剖面测绘

16 衙署水平视线观测图

楠木是西南土司地区的名贵特产[22],屋架的主体承重结构,比如“月梁”、内部抬梁,大量使用楠木,其品质至今保存良好,是建筑等级的象征;月梁“梁眉”及“斜项”处卷草纹的雕刻处理手法(图8),在湘西土家族聚集地区较为少见,明显受到我国江南地区“厅堂式”建筑构架形式和传统工艺的影响。与当地土家族民居建筑相较而言,衙署建筑的建筑工艺做法相近,但在用材规格上明显高出很多。实测显示,当地普通民居檩子一般采用尾径120mm,而该建筑平均尾径达到了160mm以上;普通民居用柱柱径范围在180~300mm,而衙署用柱普遍在320mm以上,其中堂屋的明间檐柱,中柱的柱径达430~490mm。

(3) 特殊空间

地方府、县衙署中常附有军器府、监狱,监狱比一般房屋矮小、低潮,窗窄、墙厚[23]。紧挨宅邸北侧,凿有1.8m深的地牢,地牢上方覆盖尽失,仅存四周青石墙壁,围合成长8m、宽2.7m的狭长空间,红砂岩构筑的门洞,高仅1.3m,是衙署办公、监禁等功能的体现(图21),地牢巧妙地利用建筑抬高部分的台基作为其墙身围护,现已荒废,其实际功能因建筑功能的改变而变化。

21 “地牢”(1-21绘制、摄影:余勇)

4 土知州衙署营缮保护策略

4.1 土知州衙署遗产价值评估

“世世代代人民的历史古迹,饱含着过去岁月的信息留存至今,成为人们古老的历史活的见证”[24],土知州衙署历史悠久,记录着永顺官制文化的历史演进,承载着永顺土司官署建制、世俗文化、礼制思想及审美心理的历史信息,具有极高的历史价值;独特的空间理法、结构形制、材料构成,形成了土司制度下建筑营建的特有肌理,彰显衙署的美学理念。建筑的择址、相宅理法中饱含着重大文化意义与民族内涵,是土司统治下宗法礼制与民俗交融的产物;具有符号象征意义的土家“火塘”间、地域性极强的“月梁”构件、构架体系等建筑特征对于廓清“汉、土”民族交融下的建筑区系划分以及现代建筑设计中的地域性表达和场所精神延续有着启发及借鉴作用,具较高科学价值。

土知州衙署的历史价值、艺术价值、文化价值及科学价值共同构成了土知州衙署遗产价值体系的核心内容,此外,经济价值、社会价值、纪念价值、情感价值等构成了其附加属性价值体系[25]。

4.2 土知州衙署营缮保护思路

土知州衙署是永顺县土司时期的政府管理机构之一,是封建社会少数民族自治制度的物质体现。保护土知州衙署旧址对展示历史文化、土司文化以及村落整体风貌的保护具有积极意义和必要作用。

4.2.1 融合保护与文化传承

历史建筑在时间的变化中不断丰富文化内涵,对土知州衙署进行保护时,重点关注其与当地民俗、官制文化、等级制度、哲学观念、性格特征、审美意趣的历史关联性,探析土司制度下建筑的历史文化与官制等级。土知州衙署所承载的历史价值是沉重且深刻的,具有独特的文化意义,文管部门有必要联合教育、科研机构对永顺土知州衙署进行研究与文化价值宣传,更全方位地认识当时历史文化环境,深入挖掘土知州衙署的历史文化记忆,从文化传承与精神文明保护融合、建筑保护与村落物质更新融合的角度出发,提升民众对于土司历史文化遗存的整体认知度与保护意识。同时还应融合土知州衙署与永顺其他类型古建筑的历史文化关联性,深入研究永顺古建筑的历史沿革,形成土司文化与建筑保护相融合的发展趋势。

4.2.2 传承官衙建制特色

土知州衙署的历史“原真性”是其重要价值之一,建筑本体与其周边环境组成了土知州衙署遗产的物质主体。低矮的屋身尺度,双坡悬山屋顶、有升起,冷摊瓦做法,穿斗抬梁混合木构架,“五柱八瓜”,檐檩抬高平缓坡面,珍贵木材的使用等节点特征充分体现了永顺地区传统官衙建制风格,以及在空间理法、文化肌理上都应该尊重这种规律与审美意识,以便更好地传承土司制度以及清代“改土归流”政策影响下官署建制特色。对土知州衙署的保护及修缮应遵循“保护文物风貌、最小干预及保持传统工艺特征”的原则,根除结构的隐患、加固和维修已经破损的构件,增加必要的加固结构,恢复结构的稳定状态;拆除后人添加的不符合历史原状的构件,有依据添配与恢复缺失部分,真实反映其历史、文化和艺术内涵;尽量保持文物建筑承载的历史环境,清除不和谐因素,为合理与适当地利用土知州衙署遗产创造条件。

4.2.3 彰显民族传统礼制

“因境相地、择址构室,以‘礼’相宅、散点为辅,因形就势,功教一体”的建设序列,充分体现了永顺土司制度以及清代“改土归流”政策影响下官署建制思想,与礼制文化的等级制度、尊卑秩序等形成对应展现[12]。在建筑空间组织及形制上表现出极高的传统宗法礼制内涵,在漫长的发展过程中,形成具有土司文化特征的符号语言,包含了土司制度下官署建筑的精神文化特征与制度文化特征,成为衙署建筑建造中无形的规则并赋予礼制秩序以象征性内涵[12]。因此,在空间规则与建筑肌理的保护上都应尊重传统礼制下的空间秩序,以便更好地传承民族文化。

5 结语

永顺受土司制度及“改土归流”政策的影响极为深刻,在衙署建筑中呈现出土司文化等级性的影响力,永顺土司衙署作为湘西土家族代表性建筑,承载着丰富的民族文化信息,在充分理解其精神文化、制度文化、生产生活文化与建筑风格、用材及理法之道的基础上,从民族融合视域出发,按照提升文化关联性、传承官衙建制、彰显民族礼制的保护思路,以期突破传统修复保护的物质空间限制,通过建筑本体与民族精神、官制文化、民俗传统进行深度融合,扩大文物建筑保护的维度,唤醒建筑场所精神,是修缮保护文物建筑、实现其再生的新思路,也是传承民族历史、建筑文化的有效方法。□

注释

1)该衙署原为永顺宣慰使下辖的土知州官署,改土归流后逐渐荒废,芷州组居民均姓彭,为土司后代。

2)溪州地区:古代行政区划名,唐朝始置,治今湖南龙山县。五代时马楚徙治于今永顺县东南。北宋咸平后广泛增加州一级的设置,因此称旧治龙山县一带为上溪州,新治永顺县一带为下溪州。唐代溪州范围囊括了今日湘西的永顺、保靖、龙山、古丈等县。明代以其地分属永顺、保靖二宣慰司。

3)冷滩瓦:主要分布于江浙(金华、丽水、泰顺、温州)等气候炎热的地域。

4)视角的掌握,有习惯性原则: 人与所观赏的景物距离约等于景物横向宽度时,人的水平视角是54°,正好与人眼的自然水平视野张角相近,是一个较理想的观赏位置。