如何营造健康舒适的建筑热环境

——建筑环境与人体舒适及健康关系的探索

2021-04-02朱颖心ZHUYingxin

朱颖心/ZHU Yingxin

1 前言

自从1902年第一台空调设备出现,人们经历了近120年的历程去探讨人到底需要什么样室内热湿环境,提出了各种各样的热湿环境评价指标。人们从最开始认识到空气温度会影响人体的冷热感觉,逐渐认识到湿度、风速、太阳辐射、远红外辐射等参数也会对人体热感觉产生重要的影响,因此先后提出了有效温度ET、当量温度Teq,合成温度Tres、预测平均评价PMV、新有效温度ET*、标准有效温度SET*、主观温度Tsub等,都是设法将多个热环境参数综合成一个单一的指标,用于评价热环境对人体热舒适的综合作用。

在实际生活中人们所处的热环境绝大部分都是非均匀的、动态变化的。例如,由于自然对流的作用,房间内往往存在垂直温差,人头部周围的空气温度要比足部周围的空气温度要高;又比如人的某个局部暴露在冷热辐射之下,这些都是非均匀热环境。再比如,在自然通风的房间中,室内风速会随着室外自然风的风速变化而不断变化;人从室外走入空调房间经历的温度也是变化的。但是为了容易实现实验条件,研究上述这些热环境评价指标时都仅考虑了稳态和均匀的条件,未考虑动态或局部热暴露的情况。采用的研究方法是在人工气候室内营造均匀稳态的热环境,通过不同的环境参数组合下对受试者的实验来获得结果。由于研究的历史比较长,均匀稳态热环境的研究成果已经比较成熟,并已经广泛地应用于全球的暖通空调系统设计行业与设备制造业。

近40年来,有很多人已经意识到我们实际生活中所处的热环境并非都是均匀稳态的,上述稳态热环境评价指标用到实际建筑中往往产生很大偏差,因此有越来越多的学者开始研究非均匀以及动态热环境中的人体热舒适。但是由于非均匀非稳态热环境的研究难度要高得多,而且研究的历史比较短,所以人们对人体在动态、非均匀热环境中的热反应及机理的了解依然非常有限,对热环境与人体健康之间的关系更是缺乏了解。

现有的与稳态均匀热舒适不同的热舒适理论是适应性热舒适理论。尽管从适应性人体热舒适理论提出至今已有40余年,但目前被纳入美国和欧洲室内热环境标准中适用于自然通风建筑的适应性人体热舒适评价指标还是一个用全世界调研数据堆积起来的黑箱模型得出的,并不能反映其内在机理,也无法反映不同环境参数与人体感受之间的关系。

所以迄今为止,全世界的室内热环境设计与评价标准都在普遍采用范格尔(P. O. Fanger)教授提出的PMV指标来指导室内热环境的设计与运行控制。PMV的范围是 -3 ~ 0 ~ +3,其中0表示不冷不热(即“热中性”或简称“中性”),负值为冷,正值为热,绝对值越大偏离热中性就越多。这些标准都秉承同一宗旨,即认为热环境参数的变化范围越小,表示热环境的品质就越高,并以此把室内热环境划分为A、B、C级。这些思想在全世界影响巨大,在我国的房地产市场上也出现了很多以恒温恒湿恒氧等“三恒”甚至“四恒”作为卖点的住宅建筑。实际运行能耗数据统计证明,此类住宅建筑的空调运行能耗是普通住宅建筑的7~10倍。

实际上,已经有美国、澳大利亚、英国学者联手对世界各地一些A、B、C 3个不同热环境品质等级的办公建筑中人员的热环境满意度进行了调查,发现这3个等级建筑的满意度数据并没有差别,均与C 级建筑的满意度处于同等水平,为80%上下[1]。但A 级建筑的初投资和运行能耗都远高于B、C 级建筑。也就是说,为了追求恒温恒湿的“高品质”而投入的高初投资、高能耗并没有真正为室内人员带来额外的舒适感受。

因此,澄清人到底需要什么样的室内热环境,直到今天依然是我们需要深入探究的问题。

1 夏季自然通风建筑可接受室温的现场调查结果(ET*:新有效温度)a-清华大学调研:北京b-中国疾控中心调研:江苏、浙江、上海

2 动态热环境参数对人体热舒适的影响

(1)物理因素的影响

大量的现场调查发现,在自然通风的环境下人体可接受的室温范围要比空调环境下要宽。无论是在寒冷气候区的北京,还是在夏热冬冷气候区的华东三省一市,在自然通风的住宅建筑内,90%可接受率的室内温度上限约为29℃,80%可接受率的室内温度上限约为30℃(图1)。由此可见,自然通风的可接受温度要比空调条件下的可接受温度高3℃左右。

针对自然通风环境下人们可接受的室温范围要比空调环境的宽这一现象,PMV指标的创立者范格尔教授给出的解释是:因为没有空调,人们的期待值就降低了,所以就觉得没有那么热。因此他给出了一个范围为0~1的“期望因子”e值与PMV值相乘,使得ePMV减小,用于评价无空调建筑的热环境。也有人认为出于节省空调费用的目的会导致人们的期待值降低,从而感觉到没那么热。

但是大量的现场调查发现,装有空调的建筑在打开窗户进行自然通风时依然存在可接受温度更高的现象。因为室内有空调设备随时可以开启,所以居住者并不应该存在期望值降低的问题,因此“期望因子”并不能完全解释这个舒适温度偏差的问题。而笔者认为动态变化的自然风应该是其中的关键原因之一。

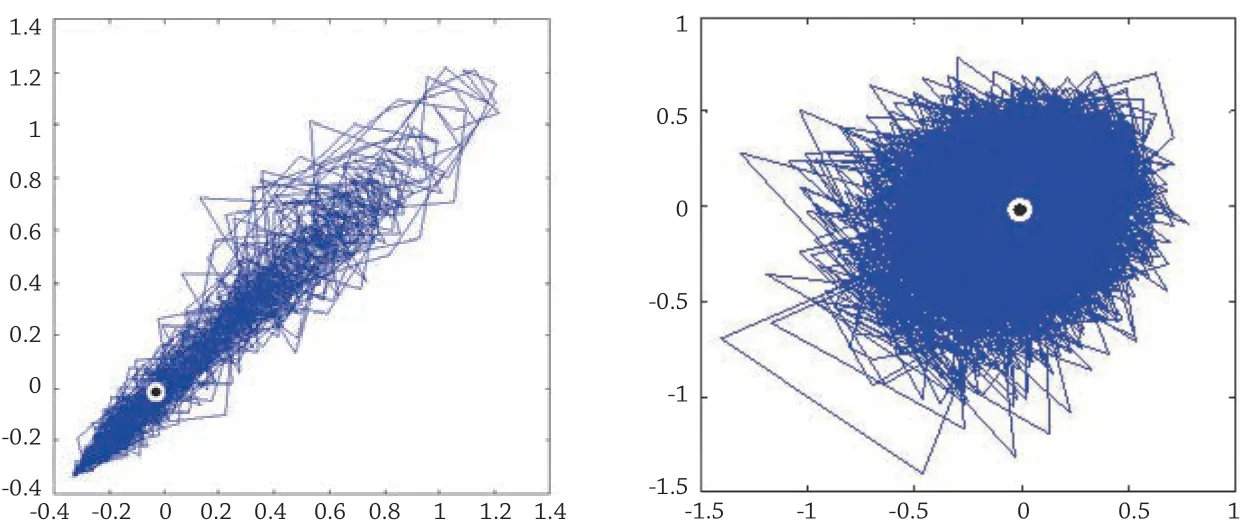

笔者所在的清华大学团队历经近20年的时间对自然风与空调机械风之间的差别和对人体的影响开展了系列研究。发现自然风的风速变化是一个非线性过程,相当于褐色噪声,而典型的机械风则是随机变化的过程,属于白噪声。自然风的风速变化是由大气环流的作用形成的风速波动,而稳态机械风的风速变化是湍流脉动造成的。前者具有内在的变化规律,而后者不存在规律。如果对自然风和机械风的风速变化序列进行混沌与分形分析,可得出的二维相空间重构图(图2)。从图中可以看到,自然风的二维相空间重构图具有很小的宽长比,意味着风速采样之间存在很强的相关性,而机械风并无这种特征,意味着所有的风速采样均为毫无关联的随机数[2]。

为了分析自然风和机械风的风速脉动序列的频谱特征,给出了两种气流的对数功率谱(图3)。频谱功率E(f)与频率f之间存在以下关系式:

式中β为对数功率谱的负斜率。E值大小取决于速度脉动的振幅,反映了该频率下脉动能量的大小。典型自然风的β值的范围为1.3~1.7。对于典型机械风的β值范围为0~0.5[3]。

由此我们可以看到,自然风低频区的频谱功率要明显比高频区的高,而机械风则变化不大。但人体对风速变化频率最敏感的区域为0.1~1Hz,即Logf= -1~0。由于冷热刺激信号传到皮下温度感受器的过程有热惯性,因此人体感受不到更高频率的风速脉动。而动态风的低频高风速部分会对位于皮下0.15~0.17mm的冷感受器产生较大的刺激,使人感到更凉爽。因此在相同的平均风速下,动态风比稳态机械风具有更强的凉爽效果。

人工营造的正弦波动的动态风也有类似自然风的增强冷却效果,热感觉投票的结果表明,仿自然风和有一个变化主频的正弦风都能使受试者在30℃的条件下感到不冷不热。但在相同的平均风速下,自然风的不适吹风感更小,接受度更高。图4是在环境温度30℃、平均风速均为0.8m/s的条件下,人工气候室的受试者实验结果[4]。可以看到仿自然风有着最高的接受度和最小的不适吹风感。面对同属动态风的正弦风和仿自然风,人们更喜欢接受仿自然风,其原因应该是数十万年人体进化过程中的的适应性使然。

因此,我们推崇建筑自然通风,并不仅仅是出于建筑节能的目的,而是因为这样的环境更符合人类的本源需求。而在自然通风房间中,人们能够接受的室温上限比空调环境要更高,也是自然风的风速脉动特征的作用,并非简单的“心理期望”就可以解释的。

(2)心理因素的影响

前文论证了自然通风对提高人体热舒适性的正面影响是物理因素的作用,并非心理因素导致的,但心理因素在室内热舒适中也有重要的效果。最重要的心理因素就是可感知环境控制力的作用。

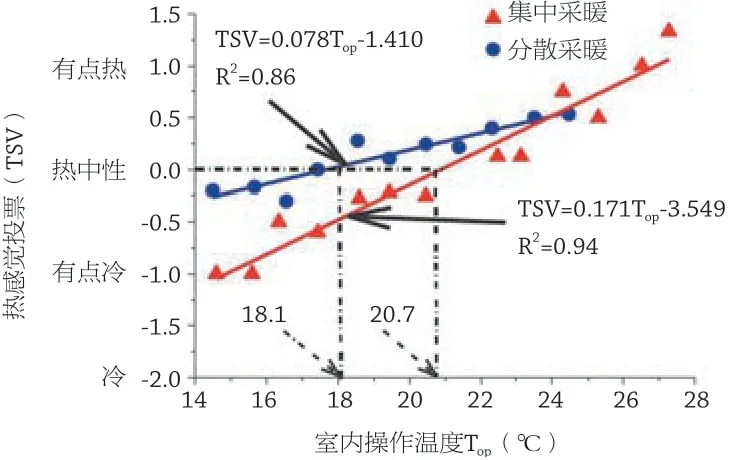

笔者所在团队通过对北京和上海两地的集中供暖与分散采暖的用户调查发现,在相同的地区,有独立调控能力的分散采暖用户与无法独立调控的集中供暖用户在室温相同的条件下,前者感到更暖,热中性(不冷不热)温度比后者低了2.6℃(图5)。也就是说,具有独立调控能力可以使室内人员在同等温度下的热感觉更好,满意度更高。

笔者所在团队在人工气候室内进行的两个环境心理学设计实验可以证实上述通过现场调查获得的论断。

第一个实验是请受试者静坐在一个室温从26℃开始逐渐上升的实验舱内,受试者按照一定时间间隔进行热感觉投票,如果感到热得受不了需要开空调时就按铃。实验工况有3个:(1)受试者被告知舱内无空调,按铃也无法降温;(2)受试者被告知舱内有空调,按铃即可以启动,即受试者可以自主决定空调的使用;(3)在工况(2)上增加一个条件:受试者需要为使用空调付费[6]。

图6是热感觉投票TSV的实验结果。TSV=0表示不冷不热(中性),1、2、3分别表示有点热、热、非常热,-1表示有点冷。实验结果显示,在任何一个相同的温度下,无空调的受试者都比有空调的受试者感到更热,按铃的时间更早。这个热感觉投票的差值大约为ΔTSV=0.5,这一改变足以让原本不舒适的热环境进入舒适区。空调需要收费会让受试者比免费时感到更热,但影响相对比较小。并没有出现为节省空调费用而使得受试者的期望值降低,从而感到不那么热的现象。

2 自然风和机械风的二维相空间重构图a-自然风b-稳态机械风

3 自然风和机械风的对数功率谱图a-自然风b-稳态机械风

4 环境温度30℃、风速0.8m/s条件下,不同类型气流的实验结果[4]

6 心理因素影响实验的热感觉投票结果[6]

5 上海市集中供暖与分散采暖用户的热感觉投票[5]

另一个人工气候室的设计实验是让受试者在某个温度工况下在实验舱内静坐20分钟,实验的温度工况有5个,从21℃到31℃。20分钟后告诉受试者可以把室温改变到自己需要的水平,但实际上受试者并不知道在接下来的20分钟内,系统并没有响应,只是受试者以为自己能够控制环境参数了。这个阶段叫做有“感知控制”阶段。20分钟后系统才有真正的响应,按照受试者的要求把温度升高或者降低,但24℃、26℃和28℃的工况温度依然维持不变。图7是5个实验工况和实验过程的示意图。图8是实验的热感觉投票结果箱线图[5]。

从图8的实验结果可见,在20分钟的有感知控制阶段,尽管室内温度没有产生任何变化,但是受试者的热感觉却产生了变化,尤其是以21℃和31℃工况的变化最明显。与前20分钟的无感知控制相比,有感知控制后人体的热感觉均向TSV=0的热中性轴靠近,均得到改善。此外热舒适投票和满意度投票也同样显示有感知控制后人体的热舒适感和满意度都得到了提升。这些改善是单纯由感知控制力的存在带来的心理影响,与“画饼充饥”、“望梅止渴”有相似之处。

因此,保证室内人员有对热环境的自主调控能力,包括对空调系统、通风窗有独立的调控能力,不仅有助于行为节能,而且可以大幅度改善人员对室内热环境的满意度。只要室内人员拥有自主调控力,即便在他不行使这种调控力时,其主观感受也会得到很大的改善。这样的效果是室内人员无法干预的全自控系统无法达到的。

3 热经历对人体热舒适的影响

PMV指标的基本推断是人的热感觉与人的热经历无关,只与热环境参数有关。也就是说,来自于赤道的非洲人和北欧人对热环境的感觉都是一样的。但大量现场调查结果证实,来自不同气候区的人群适应的热环境是有差别的。目前国际上广泛采用的适应性热舒适模型均为线性模型。美国ASHRAE标准55中的适应性热舒适模型表述如下:

式中:tcomf——室内舒适温度(℃)

tout,m——室外月平均温度(℃)

式(2)是一个只有室外温度单变量的线性模型,这意味着该模型的基本推断是认为人体感觉舒适的室内温度只与室外气温有关,即只与室外的热经历有关。如果按照这个推断去考虑冬季室内环境的情况,我国冬季北方地区的室内舒适温度应该比南方地区的要低,因为冬季北方室外气温要比南方室外气温低得多。但实际的情况却是相反的,其原因就在于我国北方地区有集中供暖,而南方地区没有。因此我国北方地区大部分城市的冬季住宅室内温度在20℃~25℃的范围,而南方大部分地区居民都是自采暖,室内温度多在10~18℃。

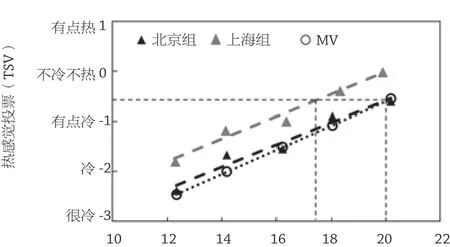

笔者所在团队分别在北京和上海两个城市招募当地人群作为受试者进行冬季适应室内温度的实验[7],发现在所有相同的温度水平下,上海组的受试者都比北京组的感到暖和,两地人群相同热感觉的室温相差2.5℃,也就是说北京组受试者在室温20℃时的热感觉跟上海组受试者在17.5℃时的热感觉是一样的(图9)。

事实证明室内热经历对人体的热适应性起着决定性的作用,因为现代人在室内逗留的时间占据了人生的80%以上。只有在室内温度与室外温度密切相关的春秋季和夏季,室外温度才会间接地影响了人体的热适应力。

4 热环境与健康

毋庸置疑的是,空调与供暖技术的出现,极大地改善了人类的健康,有效地降低了酷暑天气与寒冷冬季的死亡率。根据目前的技术水平,人长期逗留在空调和供暖系统控制的室内,甚至长期逗留在“恒温恒湿”的环境中都是很容易做到的,而且还被很多人看作是更高档次的生活品质。那么,这种生活形态对人体的健康又会有什么样的影响呢?

例如,前文提到的上海与其他夏热冬冷地区的居民,即便有自采暖设备的条件下,他们的居室在冬季的室内温度往往也很少超过16℃,远远低于北方有集中供暖城市的居室温度。尽管当地的人群已经适应了这样的室温条件,但会否对居住者的健康产生负面的影响?

荷兰的热生理学者利克滕贝尔特(Wouter van Marken Lichtenbelt)教授的系列性研究表明[9-10],进行10天无冷颤的轻度冷暴露训练(14-15℃,每天暴露6小时),可以刺激受试者体内的褐色脂肪(brown adipose)增长,人体的代谢率增加。其中褐色脂肪具有促进肥胖症的祸首——白色脂肪——进行分解代谢的作用。通过10天冷暴露训练,受试者获得了冷习服(cold acclimation),对该偏冷环境从刚开始的非常不舒适,变为感到刚好舒适。其中8名患有II型糖尿病的受试者在经受冷暴露训练后,体内胰岛素的敏感性增加了43%。

7 实验工况与实验流程示意[5]

8 感知控制的实验结果[5]

9 集中供暖区与非集中供暖区人群对室内热环境的反应实验结果[7]

因此,利克滕贝尔特教授认为应该把轻度冷暴露激活体内褐色脂肪的方法作为治疗II型糖尿病和肥胖代谢并发症的新方法。他认为这种方法应该融入我们的日常生活,作为一种锻炼方式,有利于预防肥胖症和II型糖尿病,保持身体健康。

实际上利克滕贝尔特教授的轻度冷暴露的温度范围与我国夏热冬冷地区居民冬季居室温度范围相接近。所以,可以说我国夏热冬冷地区居民的冬季冷习服是有益于健康的。不能认为这种适应冬季较低居室温度的特点一定是需要改进的贫穷陋习,而应该认为是一种更健康的生活方式。

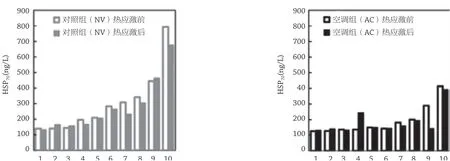

不仅适度的冷暴露有益于健康,适度的热暴露也同样有益于健康。笔者所在团队针对夏季全天逗留在空调环境中的人群(空调组)与每天接触空调环境不足2小时的人群(对照组)进行了人工气候室实验[8],对比他们对高温 (36℃)环境的应激能力。实验方法是让受试者在26℃环境内逗留1小时后,再进入36℃环境逗留1小时。研究发现空调组比对照组对高温环境的耐受能力差、感觉更热更不舒适、皮温调节迟缓、出汗率低导致体内代谢热难以散出、胸足温差大彰显血流调节慢、心率变异性HRV高反映交感神经紧张度高。在实验前和实验后进行了两次血液采样,并检测了反映人体热应激能力的热应激蛋白HSP70在血液中的浓度。检验结果显示,空调组体内的HSP70平均浓度不到对照组平均浓度的2/3(图10)。结果说明长期逗留在温度恒定的空调环境内,会导致人体热应激能力退化,对于人体健康是不利的。

青岛理工大学胡松涛教授团队一项最新的研究探讨了人体免疫力与环境温度可能存在的关系[11]。

免疫球蛋白E简写为IgE,是与过敏和呼吸道炎症有关的免疫球蛋白,在正常体温条件下反映了人体呼吸系统的免疫力水平。他们通过流行病学调查法研究发现,人体内的IgE无量纲浓度与当地的大气温度密切相关,在月平均温度22.7℃的9月份达到最高,在冬季达到最低,而在温度最高的7-8月份人体的IgE浓度也会降低。也就是说,无论温度偏高还是偏低,都会导致IgE浓度降低,而呼吸道疾病的死亡率也随IgE的降低而升高。

他们通过人工气候室进行了受试者热舒适和生理检测实验,3个实验工况分别为环境温度18℃、24℃、30℃。实验发现有的受试者感觉24℃舒适,有的感觉30℃舒适,基本是在自己感到舒适的温度条件下其体内的IgE浓度偏高。但由于18℃是所有受试者都感到不舒适的环境温度,因此在18℃的时候所有受试者的IgE无量纲浓度都是3个温度工况中最低的。

从上述研究结果可以看出,IgE浓度与热舒适很可能存在相关关系。当人体处于热舒适状态下,IgE浓度可能达到最高,人体具有最强的免疫力。如果这个结论能够得到更多的研究成果证实,那么可以推断,通过冷热适应训练,使人体的热舒适区得到扩展,那么人体就有可能在比较宽的环境温度范围内维持较高的IgE的浓度,从而降低罹患呼吸道疾病的风险。当然这个推断还需要更多的研究予以证实。

5 结论

从人类有建筑营建活动以来,最重要的出发点就是获得适宜的室内热环境,因为极端的冷和热都会损伤人体的健康。但正如没有体力劳动和饱食甘腴虽然舒适但却不健康一样,长期处于缺乏冷热刺激的热中性环境对人体的健康也是不利的。

实际上,人体在20万年的进化过程中获得了对环境的热应激能力与热适应能力,可以在较大的温度范围内适应环境。但工业革命带来的技术进步为我们赢得了很多便利,似乎不再需要人体这些与生俱来的应激能力和适应能力了,舒适变成唾手可得的东西。因此追求营造极致舒适环境的技术在商业化的推动下得到了激励。如果对此没有清醒的认识,可能将导致一场危机,即200多年的工业革命成果消灭了20万年人类进化获得的环境应激力,人类适应自然的能力也就被退化掉了。

因此,在推动建筑环境领域的技术进步的同时,首先需要搞清楚人到底需要什么样的室内环境,什么样的室内热环境对人体健康是有益的、可持续的。从目前已有的研究成果可以得出这样的结论:人不应该长期逗留在无冷热刺激的热中性环境中,适当的冷热刺激对维持人体的热应激能力、防止肥胖和预防一些疾病有很大的好处。

10 空调组(AC)与对照组(NV)受试者血液中的HSP70浓度[8]

建筑自然通风不仅有利于建筑节能,而且符合人体自然的热需求。如果室外环境无法满足人体热舒适而采用机械系统来营造人工环境,那么最理想的方法是营造接近舒适自然环境的室内环境,例如有和煦春风感的室内环境。

当室内人员具有独立自主的环境调控能力时,无论他是否使用这种调控力,他对室内环境品质的满意度都会提高。因此,在建筑工程设计中应尽量采用用户具有独立调控能力的暖通空调系统。这既是建筑节能的需要,更是提高室内环境品质的需要。□