日本中国农村研究50 年:内容演进与学术特征

2021-04-02刘岩陈芳何雨彤

刘岩,陈芳,何雨彤

(贵州大学 外国语学院,贵州 贵阳 550025)

在中国,农村问题历来都是极其重要的问题,历朝历代始终把解决农村问题摆在治国理政的突出位置[1]。中华人民共和国成立70 年来,我国农村在社会、经济、文化等方面取得长足的发展。系统综述70 年来我国农村在各个领域的发展成为学界的热点课题,不少学者已经进行较全面的梳理与总结。慕良泽对改革开放以来农村自治的理论视角与发展动向进行分析[2]。孙同全对中华人民共和国成立70 年来农村金融研究中具有代表性的思想和观点进行了较为系统的回顾和评述[3]。耿国阶基于城乡关系视角对乡村治理演变逻辑进行分析[4]。李存梳理了改革开放以来中国农村金融发展中遇到的核心问题、问题的形成机理及改革的路径和成效,并对农村金融未来的研究方向做出了判断[5]。

总体而言,现有的综述大多数聚焦于“自我”视阈下的中国农村研究,或者专注中国农村某一问题领域的研究。中日两国一衣带水,日本学者研究中国的书籍可谓是汗牛充栋,关于中国农村研究亦是研究中国的重要领域。李俄宪对日本在华农村资料进行收集、整理与翻译研究,并从翻译的角度提出具体问题与策略[6]。由于语言的隔阂等原因,对日本中国农村研究进行较为全面的调研分析却很鲜见。系统概览与综述国内学者中国农村研究重要性不言而喻,但有别于他者视阈下的研究。基于上述分析与思考,本研究以1965 年至2019 年间日本文部科学省关于中国农村研究立项课题为分析对象,总结半个世纪以来日本中国农村研究内容,呈现日本研究中国农村的整体貌相及内容演进与焦点内容,一方面为我国学者开展农村研究提供来自他者视阈的基础信息,另一方面为我国农村发展研究及乡村文化的域外传播提供跨文化思考及借鉴。

一、日本中国农村研究50 年的统计与分析

(一)数据检索

本研究以日本文部科学省KAKEN 数据库为分析对象,是因其研究路径具有以下三个优势:第一,国家级课题立项情况代表了研究热点趋势[7],反映了日本学术界对某一领域的需求。第二,研究主题更为集中,通过国家级科研课题窥探某一研究领域的“样貌”更具科学性与合理性。第三,日本科学研究费助成事业数据库,除了收录与课题相关的结题报告外,还详细收录了其研究过程中参加的会议记录、学术论文及调查记录等信息,能够保证收集数据的全面性与细致性。

中日两国作为使用汉字的两个国家,二者受汉字文化的影响,在语言环境与应用方面有着相似之处。日语中关于中国农村及近似表记有“農村(ノウソン)”“郷村(ゴウソン)”“集落(シュウラク)”“村落(ソンラク)”等。中国农村是指城市以外的地区,日本农村仅指从事农业生产的地区,中国的概念定义要大于日语语境。本研究旨在全面地、系统地整理日本中国农村研究的史料信息与学术成果,因此基于“中国农村=日本农林渔牧村”的宏观视角进行数据检索。数据检索结果为111 项,合计经费达到6 亿7204 万日元(约合人民币4704 万元)。

(二)数据分析

1. 课题统计

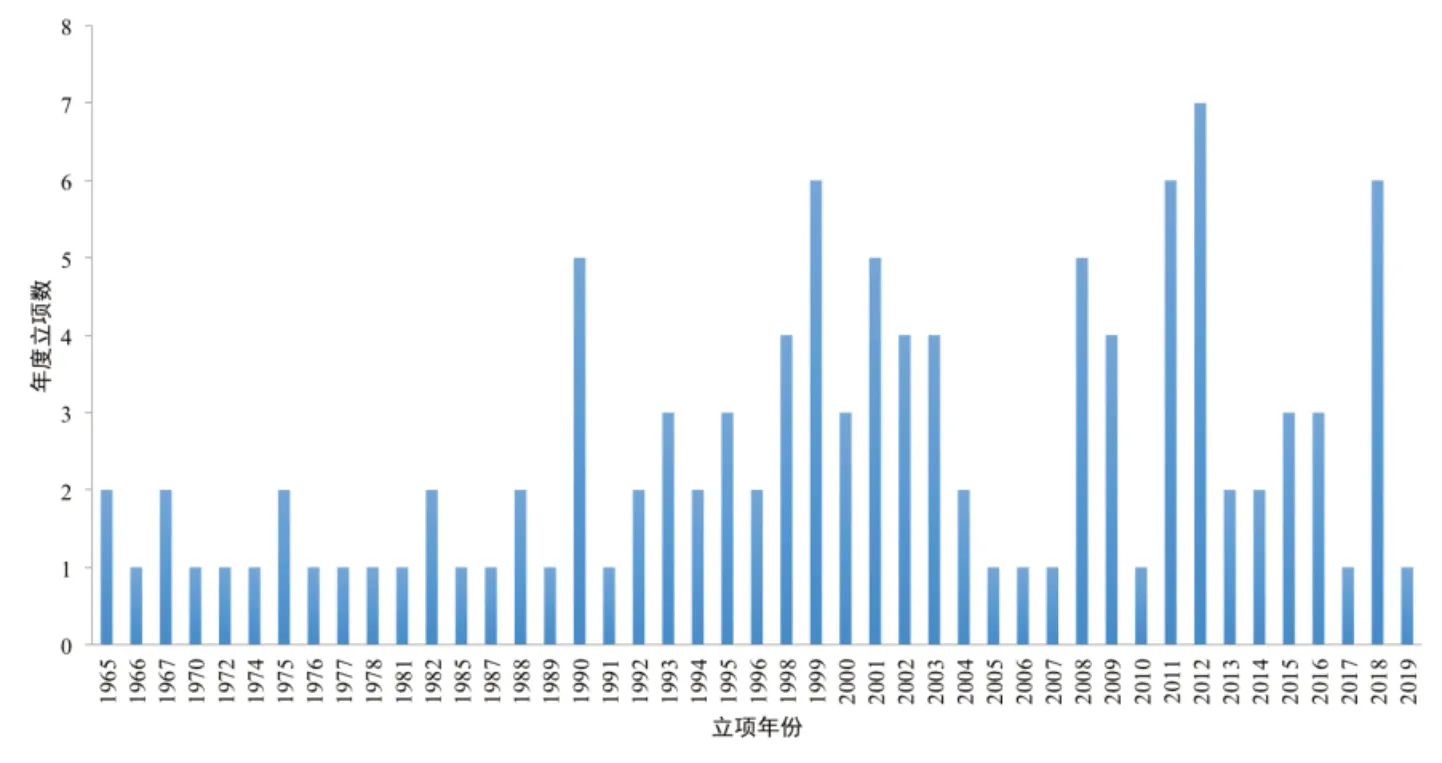

1965 年到改革开放前期立项较少,课题数为12 项,改革开放至20 世纪80 年代末的十年间,课题略有下降,为9 项。进入20 世纪90 年代,日本关于中国农村研究的立项课题大幅度增长,达到28 项。进入21 世纪,日本学者的中国农村研究可谓是进入了井喷期,科研项总数达到了62项,占总课题数半数以上。

总体来看,进入20 世纪90 年代以来每一年度均有课题立项,可以说日本中国农村研究呈现连续性的特征,表明日本对中国农村关注的持续性。20 世纪80 年代以前立项数目在5 项左右波动,进入90 年代后,立项数目明显上升,立项数目在14 项左右。立项数目在2006 年至2019 年间波动幅度较大,在2011 年至2015 年达到峰值,为20 项。总体来看,日本中国农村研究立项课题数量呈现波动起伏,但立项年度与年度立项数的相关系数为0.426,呈正相关关系,反映出日本学者对中国农村研究一直保持着持续关注与高度热情。

图1 日本中国农村研究年度立项课题数趋势图

2. 科研队伍

1965 至2019 年日本关于中国农村的研究课题有百余项,研究者人数有78 名,本研究将立项2次以上学者及其相关信息进行整理,以此分析中国农村研究者特征。整体上,这一科研队伍具有下列三个特征。

首先,从研究者职称来看,属于副高及以上的研究者为63 名,占总体的56%;助教及讲师为28 名,占总体的25%;特别研究员11 名,约占10%;其他包括研究员、助手、专业研究员、专业人员共9 名,占比约为8%。

其次,从研究者所属单位来看,日本研究中国农村的课题分布相对较广。东京大学立项数为15 项,宇都宫大学7 项,东京农业大学6 项,一桥大学5 项,金泽大学5 项,京都大学4 项,山口大学3 项,立正女子大学3 项,东北大学、上智大学、大阪大学等9 所地方高校各2 项,其他41所高校、5 处研究所各一项。但从立项课题数量来看,东京大学、宇都宫大学、东京农业大学、一桥大学、金泽大学课题较多,居前五位,是日本中国农村研究的核心科研机构。东京大学有现代中国研究据点,中国农业研究是其主要研究内容之一。东京农业大学大岛一二教授作为中国农村研究的代表者,主持或参加课题高达20 余项目。

最后,从研究者的学科领域来看,涉及经济学、农学、国际学、教育学、人文学、社会学、医学、工学、法学等26 个学科领域。其中来自经济学的研究者12 名、文学领域研究者9 名、农学研究者6 名,国际学研究者5 名,教育学、人文学研究者各4 名,社会学、综合科学各3 名,环境资源、医学、工学、法学等四个领域各2 名,社会福祉学、文理学等12 个领域各1 名。由此可见,经济学、文学、农学、国际学、教育学、人文学等领域的学者是中国农村研究的主力军。

二、日本中国农村研究50 年的内容演进

从20 世纪60 年代中期,日本通过国家级科研项目研究中国农村,至今已有近半个世纪的历程,日本学者中国农村研究呈现了持续与稳定的趋势。进入21 世纪,研究内容不断扩展,研究课题数量大幅增长,专业研究者群体稳定成长,研究机构日趋成熟。基于以上学术发展特点并结合时代背景,将日本关于中国农村研究的国家级立项课题的进程分为起步阶段(20 世纪60 年代—改革开放以前)、探索阶段(改革开放以来—20 世纪90 年代初)、茁壮成长阶段(20 世纪90 年代—21 世纪初)与多元发展阶段(21 世纪以后)四个阶段。

(一)起步阶段(20 世纪60 年代中期—改革开放以前)

20 世纪60 年代至改革开放以前,中日关系尚未得到缓解。虽然1972 年中日两国建交,但日本学者并不能自由前往中国农村地区开展调查与研究。因此,这一阶段日本学者对中国农村的研究主要集中在历史学角度下的中国农村研究,研究内容涉及宋代以后关于中国农村社会经济相关词汇的研究、中国史上的国家权力和乡村研究、中国农业史的研究、中国古代村落史研究、16—17世纪中国村落的研究、明末清初·清末民国初期中国农民的历史意义、清末民国初期中国农村社会的权力结构等方面。

中华人民共和国成立以来至至改革开放以前,中国农村发展最为显著的一个特征是1958 年全国第一个农村人民公社的成立。关于农村人民公社的研究也成为日本学者研究中国农村研究这一阶段的重要内容。柴三九男考察了中国农业与合作社、人民公社的关系[8],座间纮一考察了中国农村人民公社的结构与价格机制[9]。

(二)探索阶段(改革开放—20 世纪90 年代)

随着改革开放及中日友好关系的发展,日本学者一方面深入我国农村进行实地考察与文献收集,补充与佐证前一阶段研究成果,另一方面中日开展合作研究中国农村问题。日本中国农村研究在这一时期研究内容主要有:

第一,依旧重视从历史学的角度考察中国农村发展史,课题有中村治兵卫的《中国聚落史的研究——与周边地区的比较》[10]、藤井昭的《中国西部地区中世纪村落的研究》[11]。

第二,重视对农村地区农书的收集与研究,与之相关课题有 《中国农书研究》(1982)[12]、《中国农书<耕织图>的传播与其影响研究》及《<王祯农书>中随所记载的中国传统农具综合研究》[13-14]。日本学者渡部武致力于日本所藏《耕织图》及相关资料的发掘,对日本国内爱知县田原町华山文库、名古屋城黑木书院、兵库县香住町大乘寺、东京大学史料编纂所及中国北京的中国历史博物馆以及韩国首尔的国立中央博物馆进行了细致调查与文献收集。研究指出“南宋绍兴年间画家楼璹所作的《耕织图》不仅对绘画艺术领域产生了极大影响,对通过插图表现农桑技术绘本的诞生产生了巨大影响”。此外,渡部武将文献考证和实地考察的经验结合在一起,对现存《王祯农书》版进行勘校研究,为中国农业技术史研究提供了新研究方向。

第三,中日两国开展合作共同研究的出现可以说是本时期的主要特征。日本熊本女子大学与中国社会科学院农村发展研究所合作,从1988 年开始,历时三年共同开展对农业现代化进程中农业结构变化与政策问题的联合研究[15]。研究目的在于科学地阐明1985 年后中国农业结构停滞的主因,先后在北京市、山东烟台市、安徽阜阳市、江苏及浙江省各农村与农家进行实地考察与记录研究。研究结果主要有:农业方面相关人员向非农业部门转移;部分农民倾向于城市近郊型农业、设施园艺、畜牧业、养鱼等商品生产,粮食生产受到轻视;农民对土地产生了个人所有权观念。

第四,研究视角有所拓展,将历史学、地理学、国际比较与实证调查研究融合,一方面对中国华中和华南的中心村落及15 世纪到17 世纪中国和日本的村落进行了历史地理学的研究[16],另一方面将实证研究与定量调查方法结合,系统考察中国农村工业化和经济社会变动[17]。

与日本学者中国农村研究起步阶段相比而言,这一时期无论是研究内容纵向深入还是横向发展均有了极大的提高。中日建交与改革开放为日本学者深入中国农村开展研究提供了可能,中日学者合作共同开展研究课题相继立项,体现了日本对中国研究的计划性、科学性与前瞻性。

(三)茁壮成长阶段(20 世纪90 年代—21 世纪初)

进入20 世纪90 年代,通过科研课题开展对中国农村的研究依旧是日本研究中国农村的主要方式之一,科研数量上呈较大幅度的增长。此阶段日本学者的研究聚焦在追踪我国农村发展的现状问题、关注少数民族村落、以区域为核心的农村研究及国际比较视阈下的综合研究等内容。

第一,农村公社解体研究。1984 年取消了人民公社制度,关于人民公社解体要因及影响等问题的研究成为日本研究中国农村的重要内容。1990 年内山雅生以战前日本南满洲铁路等实施的中国华北地区的农村调查资料为分析对象,对近代社会成立后解体的“共同体”,特别是“农村共同体”的解体过程及其影响进行了考察。结果表明,以传统农业惯例为中心,基于同族结合的共同劳动在村落的运营中起着重要的作用,并且农业惯例的一部分在中华人民共和国成立之后达到集团化的过程中,在以生产队为核心的村落结合中也起着重要的作用[18]。1999 年内山雅生再次获得课题,以1990 年代上半年在中国华北地区实施的农村调查收集的采访记录和家庭收支调查记录为中心,将调查的关于农业集体化的采访调查结果与其他农村调查等数据以及文献资料进行比较,对改革开放经济体制下的现代中国农村社会和“共同体”“家族”进行了系统研究[19]。

第二,农村工业化与企业发展研究。20 世纪70 年代末以来,乡镇企业“异军突起”,进入20世纪90 年代,已经成为国民经济的重要组成部分,对农村发展发挥了重要作用。伴随着乡镇企业的迅速发展,与之外溢的一系列农村地区的经济结构、乡镇企业、工业发展、集贸市场、农村劳动力、村民等问题是这一阶段最为核心的内容。其中,日本于1991 年、1992 年、1993 年、1996 年连续四次资助东京农业大学大岛一二,开展对中国农村工业发展地区兼职深化和课题研究,也体现日本对中国农村经济发展及现状考察的重视与把握。研究以中国农村工业发展地区日益深化的农民兼职现象为焦点,首先整理这一现象所产生的经济、制度背景,其次通过对近几年发行的地方级统计书、调查报告、杂志等的分析,考察了这一现象下不断发生的农业空洞化、偷工减料化等问题。研究结果指出:“农业生产产生了所谓的空洞化现象,主要指从业者高龄化、女性化显著,主体劳动力不足等内容[20]。”除此以外,日本学者小松出通过模型分析考察了中国农村经济结构的变化和乡镇企业的角色分配[21]。山口大学座间纮一教授通过对改革开放以来中国经济的二元结构和农村过剩劳动力的流动机制的分析,把握了中国农村现代化的特质。研究指出沿海地区通过出口和引进外资经济得到发展,扩大了与内地的差距,引起了劳动力转移,同时对中国环黄海经济圈和西日本的关系进行了比较研究[22]。

第三,少数民族村落研究。日本学者对我国少数民族研究始于鸟居龙藏,晚清时期鸟居龙藏为研究苗族、彝族与台湾原住民的渊源关系与探索日本民族的来源,来到湖南、贵州和云南考察,拉开了日本学者中国西南少数民族研究的序幕[23]。就少数民族村落研究而言,日本是考察中国西南地区的重要视角。1990 年阿久井喜孝对广西省三江区和贵州省东南区约800 公里的区域进行了拍照和实测记录,并绘制了详细的施工图[24]。1996 年日本学者高岡绘里子以四川省阿坝州汶川县的4 个村落为调查区域,通过测量绘图及参与访谈,明确了中国少数民族之一羌族的传统村落和住宅的空间构成及结构[25]。

第四,立足于区域的多维研究。以中国某一区域为核心的深入调查与研究农村问题是这一时期的特征之一,涉及的区域包括周庄镇、四川省扬子江流域及江南地区。1993 年高岡绘里子以周庄镇为调查对象,特别考察了解放(1949 年)前后的村落内的构成和村落之间的关系[26]。1995 年高岡绘里子对金沙江和岷江交汇之处的扬子江流域的宜宾地区、岷江上游成都郊外郫县地区及阿坝藏族羌族自治州进行了住宅平面和村落构成形态的研究,指出:“在村落形态方面,阿坝藏族羌族自治州是集中型村落,宜宾与郫县是散落型村落。一般的汉族村庄均是集中型村落。从分散型村落地区分布情况来看,很有可能是受到南方佤族、彝族等以牧畜业为主的少数民族的影响[27]。”福田 AJIO (1999) 以上海市近郊农村(青浦县、嘉定区、松江区) 为核心调查区域,围绕村落结构、亲属关系、政治组织、生业、人生礼仪、年中活动、信仰、民间文艺、衣食住行等内容,从民俗志的角度对中国农村进行了踏查与研究[28]。

第五,国际比较视阈下的综合研究。这一时期国际比较视阈下的中国农村研究打破了上一阶段中日比较研究框架,将研究视角放置于东南亚地区的村落比较研究。樱井由躬雄1999 年至2001年历时三年对湄公河区域的中国南部、越南、老挝、柬埔寨的沿河村寨进行实地考察与研究。研究聚焦于原本固定、封锁的越族村落,随着市场化经济的引进而引起劳动力大规模转移这一现象,及新开拓地的移动及其文化、社会变迁[29]。

除上述研究内容以外,从历史学的角度研究中国农村依旧是日本中国农村研究持续关注的内容,涉及近代中国农村与日本殖民研究、农村改革历史、明朝时期农村政策研究等内容。另外,日本学者通过住户调查表、家谱统计、口述传承开展对中国村庄结构的实证研究。整体而言,这一阶段日本学者对中国农村研究领域呈现了紧密追踪、多元拓展与学术继承的特征。

(四)多元发展阶段(21 世纪以来)

21 世纪以来,随着中国西部大开发,中国加入世贸组织、乡村旅游的蓬勃发展等,国内与国际环境发生了很大变化,中国在世界范围的影响力逐渐扩大,日本对中国农村研究呈现深入挖掘与传统继承、多元扩展与开拓创新两大特征。

在深入挖掘与传统继承方面:第一,对乡镇企业、农村经济等相关内容的挖掘与研究依旧是这一阶段研究内容的重中之重,相关课题占21 世纪以来总课题数半数以上。具体而言,研究涉及农村经济构造与社会变动的关系、就业趋势、土地所有权、改革开放以来农村经济发展与变容、乡镇企业民营化的影响、地域间经济发展差异、经济结构与自治形式、贫困原因与扶贫对策等内容。第二,以区域为核心的农村问题研究,涉及东北地区、西北地区、中部地区、江南沿海地区及浙江、云南、甘肃、湖北、江西等省份。研究内容紧密围绕区域特色展开,具体而言涉及东北严寒地区村落形成研究、西北内陆农村地区的社区公共建设与社会关系资本研究、江南沿海村落民俗志研究、云南省少数民族村落构造变化的民族志研究等。第三,中日比较视阈下的农村研究。与之相关内容有日本·中国的都市部和村落部的比较、中国东北部积雪寒冷地区持续开发、农村村落形成的中日比较研究等。第四,历史学角度下的农村史研究。中国农村历史考察虽然不是这一阶段的显著特征,但却呈现了研究的继承性,可以说历史学角度下的中国农村研究是日本学者中国农村研究的传统内容。研究内容包括中国地方古代中世村落历史景观的复古研究、以徽州文献为主要史料的明清中国的社会结合和村落结构的研究、中国浙江省山村集落和明代住宅群的历史研究、华北农村百年史研究、村档案史料近现代中国华北农村社会史像重构等内容。

在多元扩展与开拓创新方面:第一,农村教育问题。农村教育问题是农村发展最为根本的问题。山田香美从口述史的角度探讨了中国文化大革命与农村教育[30]。登坂学通过在中国湖南省农村的参与观察以及浙江省商业城市的实地考察,详细记录与观察中国农民的生活和生产场所的同时,探讨在孩子教育过程中父母应该担任的角色问题[31]。第二,农村观光研究。农家乐的蓬勃发展与农村绿色观光的兴起引起了日本学者的关注。山村高淑以云南省丽江市传统集落为研究对象,对居民组织、居民与地方行政的合作体制、在观光开发的目标、战略、政策、计划,对遗产、传统文化、习惯、现存的文化表象进行了细致入微、全方位的调查与研究[32]。南裕子以中国农村开展的绿色旅游地区为例,对村庄自治、村民和村庄确立自律性的条件进行实证分析,研究指出“即使村里的集体经济能力和村干部的领导能力较弱的情况下,地区也能够保持自律性[33]。”第三,中国农村记忆空间研究。日本学者石井弓一直致力于中国农村地区的历史与战争记忆、文化方面的研究。在《中国农村地区的交流与传播中记忆重构》研究中考察“顺口溜”这首歌中残留的普通人意识,思考共有记忆。结果表明:顺口溜的传播范围与求雨祈福的地区一致;对《赵氏孤儿》故事所交织的中国人的精神性和故事在欧洲的传播情况进行了调查,为中国和欧洲的历史关联提供了新的研究视角[34]。第四,他者视阈下的中国农村研究。若说“日本殖民地与中国农村研究”是“自我—他者”视阈下的研究,那么“英国殖民地与中国农村研究”则是“他者—他者”视阈下的研究。古泉达矢着眼于中国山东省的威海卫,分析了英国殖民地官僚对中国农村内部社会结合的认识及对东亚英属殖民地、租地的统治政策带来的影响[35]。第五,农村环境研究。伴随着中国农村经济的快速发展,环境问题引起了日本学者的关注。松井光平聚焦于“退耕还林”政策结束后,居民在提高森林质量的同时维持可持续生活的可能性(未来可能性)研究。结果表明,仅靠恢复森林来保护环境不能完全保证农村的持续性发展,增加农民的收入来源多样性与振兴代替耕作产业有直接关联[36]。第六,对农村女性问题的关注。绪方宏海着眼于农村女性问题,从文化人类学视角探讨当代中国农村妇女政治参与及其社会关系和社会团结的问题[37]。

三、日本中国农村研究50 年的学术特征

基于上述分析与整理,日本中国农村研究呈现了以下较为明显的学术特征。

(一)研究学科的交叉与融合

以日本中国农村科研立项课题的学科归属为依据,研究涉及到文化人类学、民俗学、社会学、人文地理学、农业经济学、历史学、考古学、经济政策、教育学、城市开发、东洋史等领域。各个学科领域并非独立而是交叉融合的,从历史学、考古学、文献学、经济学等领域历时考察中国农村经济发展等项目均体现这一学术特征。另外一点值得注意的是日本学者对中国农村研究主要集中在人文领域,自然领域下的中国农村研究表现较为单一。

(二)稳固的研究机构与学者

日本中国农村的研究的历程中逐渐形成以东京大学、东京农业大学、山口大学、神奈川大学、一桥大学等为核心的稳定的科研机构。同时,形成了以中国农村人民公社为研究重心的座间纮一、以中国中西部内陆地区农村社区建设与社会关系为研究重点的田原史起、以中国农村历史与记忆关系为研究领域的石井弓等在某一领域深入研究的核心人物。另外,作为以农村工业发展为研究内容的代表学者大岛一二后期则以中国农产品进口对日本市场影响为研究核心,依旧关注中国农村相关问题。稳定的科研机构与某一领域的学术专家,可以预见日本中国农村研究的多领域、多层面的深入程度与学术成果。

(三)中日学者合作与交流

日本以科研立项课题对中国农村开展系统研究已有半个世纪,在这一历程中,除了日本学者以外,留日学者亦是不可缺少的中坚力量,他们或者作为项目主持人承担项目,或者作为项目组成员参与课题研究。同时,积极与中国学者合作,开展学术交流,深入我国农村地区进行实地考察与拍摄记录。留日学者及日本学者与中国学者交流合作的方式一方面促进了学术成果的广泛交流与影响,另一方面也直接或间接地为中国农村地区多元文化的海外传播提供了助力。

(四)密切关注中国农村发展

日本学界关于近代中国农村的研究传统,在方法上素来重视田野调查和口述访谈。纵览日本学者中国农村研究的历史历程,从历史学解读与研究中国农村到文献史料与田野调查相结合的方法,深入中国农村内部,对农村人民公社、农村乡镇企业与经济发展等进行多维度研究,再到21世纪对中国农村地区女性问题、观光开发问题、教育问题、贫困差距等问题的精准把握与敏锐触及,无不体现了日本学者中国农村研究历程中对前人学者研究成果的继承与发展,紧密契合中国政策与农村发展的时代脚步。

四、结论与讨论

泡沫经济的破灭引起的投资迟滞、产业的海外转出、少子化、区域过疏化等带来的发展危机困扰着日本的中小城市及农村[38]。借鉴海外农村发展经验,振兴当地区域经济,逐渐受到日本学者的关注与重视。当我们梳理日本中国农村研究的历程后,可以清晰看到其经历的继承与发展的过程[39]。从日本学者中国农村研究的内容演进与学术特征出发,充分利用海外中国农村研究成果,我们应致力于以下研究:

第一,我们在强调与发挥国内学者积极性与主动性的同时,需要促进中日学者农村研究方面的学术交流,借鉴日本农村发展经验。在这一过程中,我们发现日本中国农村研究的课题中,有大量的国内学者或者是留日学者参与其中。作为跨国别研究,与中国学者合作亦或吸收留日学者参与其中,无疑为日本更为深入地踏查中国农村地区,进行空间记录、田野调查、语音采访等提供了便利性。因此我们需要注意的是不仅要合作开展日本对中国农村调查活动,更重要的是促进中国学者赴日本农村进行考察的活动,实地调研与系统记录日本政府、地方行政部门、农村居民之间的协作关系等内容。

第二,中国农村一般处于地理偏远、交通不便的地区。尽管如此,日本学者依然克服语言障碍、交通不便等问题,前往中国地区进行考察与记录。一方面日本由于少子化、老龄化、人口过疏化等问题困扰农村发展,需要借鉴海外农村发展经验,尤其是对中国农村地区的经济发展与地域振兴的关注;另一方面日本学者在掌握资料的齐全程度与田野调查记录的精细程度上往往是其他国家学者所不及的。因此日本对中国农村研究不仅仅着眼于经济发展、地区振兴等方面,对于中国少数民族村寨的文化保护、农书的收集与整理均给予了高度关注。

第三,如上所述,日本学者十分重视对中国各个方面的详细记录与细致研究,中国也一直十分重视对日本中国研究各个领域史料文献整理给予大力支持。因此,打破学科壁垒,系统整理与译介述评海外涉及中国农村研究成果,其成果不仅可以与国内学者研究成果互证互补,碰撞出更多的研究火花,还可以为我国乡村志、地方志、史志的撰写提供他者视阈下的基础性研究资料。