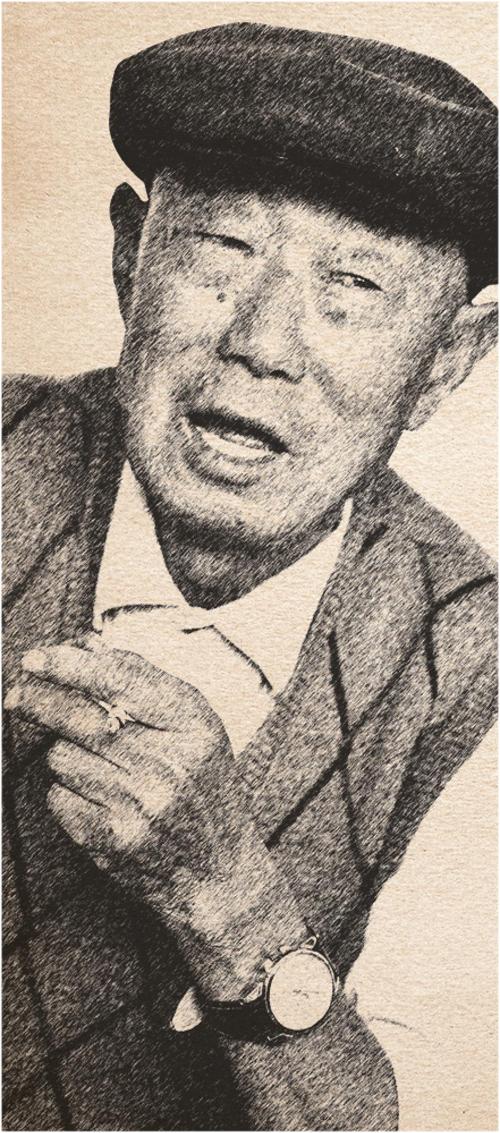

留守在家属区的遗属遗孀们

2021-04-01巫昂

巫昂

天海集團遗属遗孀暖心食堂 图/ 颜道靖

20世纪七八十年代盛传“车轮一滚,黄金万两”,往返于青藏公路上的卡车司机最有面子,最让姑娘们倾慕,那时能嫁给西格办汽车一队、二队和三队的司机,算是最风光体面的,司机的妻子们能戴上金项链、金耳环。司机收入除了不菲的工资,还有其他灵活变现的方法。诸如在公货之外,他们还会为一些人拉私货,诸如钢材、盐、粮食、烟酒糖茶等紧俏物资。跟货主谈好价格,给一个收货人的地址,到了地方,对方检货,看看货是否受损被雨雪淋湿。收货人负责付给司机运费,通常从格尔木到拉萨,也要三四百元一次。但是拉私货得做好保密工作,让单位知道了,回来就会处理你。

当时新引进的一批日本五十铃,1993年西格办格尔木运输总公司下属的3个汽车队以及大修厂,统共拥有五十铃、东风等各种类型的营运汽车524辆,担负了进出藏物资三分之一的运输任务。可想而知当时有多少司机。老格尔木西藏基地人袁洪刚还记得:“第一批五十铃到格尔木时,日本专家也来了,他们会给新车的踏板垫上报纸,轻轻地踩上去,我们那些司机们都是大老粗,糙得很,二话不说就踩上去,把专家们心疼得跟什么似的。”

天海公司驻格尔木分公司的前身是西藏驻格尔木汽车修配厂,它直属于西藏自治区交通厅,与之平行的单位就是刚才提到的西藏交通厅驻格尔木汽车运输总公司,20世纪60年代一直到90年代,后者拥有格尔木几乎最红、最令人艳羡的几个单位:汽车一队、汽车二队、汽车三队和运输总队。20世纪90 年代,汽车运输总公司已经相当于解散了,格尔木西藏基地汽车队在青藏线的英雄主义时代自此以后悄然落幕,汽修厂修建于50年代的三大座苏式大厂房也被废弃不用了,而今租给了一些民企作为仓库或做他用,里面堆满了杂物。每座厂房都有4000平方米到5000平方米,高大开阔,采光良好。

守着这些地和地面建筑物的是而今的西藏天海公司格尔木分公司,在职员工仅十几人,被称为“代管”,汽修厂有280多亩地,汽车运输总公司有770多亩地,这些土地的所有权归青海,但是使用权仍在格尔木西藏基地手中。

他们代管的,还包括了二三十位两个大单位遗留下来的遗属遗孀,我们走访了昔日风光不再的3个汽车大队和汽修厂遗留在格尔木的家属区,大修厂还有许多平房修成的家属区,分散在不同的地方,这里还住着不少老人。他们基本上都是回不了原籍,回去了买不起房子,或者身体适应不了内地。2018年秋,在西藏自治区党委和自治区人民政府的关怀下,他们在汽车运输总公司原先的办公楼边上为这些老人们新修了一座“暖心厨房”,专门雇了两位厨师,给老人们免费提供一日三餐。

90岁的吴桂英现在住在大修厂家属区,三女儿李格平跟她住在一起,老太太穿着一件枣红暗花带银线的袄子,看起来精神头不错,头脑也很清楚。像所有的格尔木家庭一样,因为不喜欢干燥,家里种了不少叶片阔厚的绿植,夏末午后的阳光透过窗户照进屋里,外面的小院一角有个烧柴火的铸铁炉子,上面坐着只巨大的、通体烧得黑漆漆的烧水壶,一侧墙边全是劈好的柴,外边一圈成块成段地垒起,里面都是碎木头和树皮。

1970年忙碌于青藏公路上的运输车

谈起半个多世纪前的往事,吴桂英记得很是清楚,她已经去世的丈夫李长喜生前是汽车一队的职工,李长喜老家是甘肃武威,他是城里人,她是附近乡下的,大她8岁。“我们是1949年结婚的,”老太太说话的速度又快又急,“当时兰州劳动局招工修公路,公家给了他800元,他就给我买衣服,也给他自己买了一身绒衣绒裤,外面裹上他妈妈的大衣襟,他家实在太穷了。”

1955年,李长喜来到格尔木西藏基地,刚来的时候,连地窝子都没有,地上挖个沟,上面用篷布盖上,篷布的边上用土压上,人就住在里面,牛粪用手拍一拍,拍成一个饼状,晒干了用来做饭。1958年,吴桂英也来到了格尔木,当时他们已经有了一儿一女,后来陆陆续续的,孩子增加到了7个。李长喜先是分到西藏基地砖厂做工人,1974年到汽车一队做炊事员。1983年,他60岁退休,三女儿李格平顶了他的班。1984年1月1日,他因为胃溃疡做了个手术,一上手术台就因败血症死在手术台上。自此,便抛下吴桂英一人过活。

他们一家是当年格尔木西藏基地典型的多子女的工人家庭,大儿子退学后到桥工队修路,大姐考了老师,三女儿李格平曾经在五道梁、西大滩都干过活儿,也做过运输站的服务员,还给砖厂打过土坯和煤砖。她至今还记得打一块土坯工钱是2厘,打5块给砖厂烧成砖的土坯可以挣一分钱。她还曾经到队上做修理工,做一些拉垃圾的粗重的活儿。2000年,队上分流,她被分到黑昌公路巴青段修路,当时修路的工人基本上男女对半开,她拿的工资是一个月800元。

那时家里无非住的土坯房子,那是一间很小的房子,用砖砌了一个炕,拿炉渣垫在下面。烧的是从隔壁上挖回来的红柳,红柳的主干在地底下,地下的才是粗壮的部分,得用铁铲子去挖,或者捡回来已经干了的现成的红柳。“那时房子小,又围着炉子烟熏火燎的,衣服都被熏糟了,一碰衣服,都能碰碎了。”吴桂英回顾往事无比感慨,“一刮风,一层黄土,过年要到处出去找报纸糊顶棚,只有机关单位有报纸,找报纸还得找关系,最常用的三份报纸我记得是《西藏日报》、《青海日报》和《人民日报》。”

孩子们要上学了,她给两娃分一个馍,一人一半。那时,上小学的一个月有12斤供应粮,上中学的有26斤,上班的按照岗位分,基本上是重体力劳动,粮食份额越多,第一等是锻工,一个月有42斤。修理工、司机、伐木工、挖煤工和矿工是38斤。做行政的、学校教师、幼儿园阿姨、医务所以及食堂是同等的,都是26斤,像吴桂英这样的家属也是给的26斤。成人一个月能分给半斤清油,也就是菜籽油,小孩的份额是二两,但青海单位成人也不过二两,要比西藏单位少很多。但也舍不得用,用布在锅上抹上一层,如此,不过借个油的香气而已,吃到肚子里并没有多少油水。

7月到9月,全家就都去挖野菜,挖的是苦苦菜、辣辣菜、灰灰菜。即便有菜地,自己种菜也难以买到菜籽,只能是从老家休假回来的人,从内地带回来一些菜籽播种。也会去部队的菜地里捡回来萝卜秧子和芹菜根,腌在缸里做酸菜。部队的土豆地里刨不干净,再去刨一遍,运气好的话,一个下午可以捡回来小半口袋。那时候农垦兵团种的菜多,部队上种的萝卜特别粗,得用铁铲挖,人家还会种甜菜,是令人艳羡的稀罕物件。孩子多,钱少,吴桂英那时候为了贴补家用,会去帮部队上洗衣服,一件衣服两毛钱,用包裹包好,夹着回来,洗完了,补好了布丁再送回去,也会让家里男人或者男孩骑着自行车去收衣服。吴桂英笑道:“我家7个孩子,谁家粮票多了,吃不完,我就去找人借粮本。当时老头子一个月工资44元,买完粮食,口袋里常常只剩两块钱。我记得当时是八块钱五十斤面,都是要囤粮食的,家里先去个人到粮站排队,另外一个人推上架子车,排到了一袋袋堆到架子车上推回来。那时候的人不知道累,不知道苦,就知道今天甚至这一顿能吃饱了就好了。”

我们走访的第二位老人是72岁的杨玉明,她去世的丈夫薛森是甘肃张掖人,1959年来格尔木西藏基地,他当时是跟姐夫一起来的,姐夫是个复员军人,抗美援朝下来的,我们走访的那天,89岁高寿的他刚去世,家里人正忙着去为他奔丧。薛森当年到西藏基地汽车三队当修理工,1967年杨玉明跟他结了婚,成为跟随的家属。“当时来一看,这周围全是大沙漠,什么也没有,没有树,风一吹,特别是冬天,到处都是沙子,茶几上过一晚上,厚厚的一层灰都可以写字了。”杨玉明看起来身体不太好,说话总是带着喘气。问她为什么,说是患有冠心病、气管炎和哮喘,一度想要去四川养老,没几个月脚肿得老大,当地人就劝她回来,说是年事已高,已经无法适应内地的气候了。她一直在流泪,那也是早年来格尔木的时候,风吹进来沙子多了,眼睛就习惯性地流泪。

她的老伴儿是1992年去世的,去世之前病了10年,患的是治疗起来非常麻烦的脑瘤,最后那几年瘫痪了,不会自己吃东西,都靠着杨玉明喂。他们的5个孩子,现在在格尔木两个,拉萨有3个,儿女们家家有本难念的经。诸如大女婿因故去世了,留下了即将上大学的外孙女;有一个儿子在格尔木交警支队的公益性岗位上班,一个月工资不过2000元。她自己呢,当年是因为老伴儿来格尔木,户口随之迁来了,落在当地,老伴儿去世后,他的退休金自然停了,她成了遗孀,但是只能领取青海当地一个月300元的养老保险金,那是她60六十岁那年交了4000多元得到的福利,也是她当下唯一的收入,所幸格尔木西藏基地汽车三队给了她房子住,才让她有了安身之所。她说话跟吴桂英一样,带着浓重的甘肃口音:“我现在光是冠心病,每个月就需要六七百元的药钱,这么一盒盒只有7片片,38块钱一盒盒,一个月得吃5盒盒。一年可以报销的医药费只有2000块钱,2018年,我的低保还被取消了,说是我们这些人属于西藏公司,不能享受当地的低保。”现年81岁的徐玉华看着健谈、身体还很不错,老家是四川郫县的,她当年算是随军家属,丈夫是四川眉山人,1955年当兵来的,16岁当兵的时候就是军医,跟着十八军进藏,先到了拉萨,1958年到格尔木,转业分配到西藏基地汽车二队医务室当医生。他们有3个子女,一家人都曾經亲眼见过慕生忠将军。

运输车行驶在唐古拉山 图/ 颜道靖

她和丈夫是1963年结的婚,经由朋友介绍的,徐玉华上过学,一直上到初中,在老家公社办的幼儿园教过书,来格尔木没有继续工作。当年的格尔木西藏基地汽车二队兴盛期有一两千个司机,丈夫中西医都看,有时候下了班,想看病的人也会跑来家里找他,所以,他一天到晚忙个不停,家里有什么事情都指靠不上他。那个医务室只有三四个医生,大家还要值夜班,从牙疼到针灸到接生,没有他们不接的活儿,有时候出了工伤或者车祸,甚至要帮逝者整理仪容,将皮肤给人家缝好,胳膊腿儿都接好,汽车队出车祸的情况不少,这些她的丈夫都要亲自料理。1985年,丈夫退休,2003年因为癌症去世,从那以后,徐玉华就独自一人住在家属区,儿女们也常常来看望她,她白天基本上在外面跟其他老头老太聊聊天,晒晒太阳,因为自己的身体硬朗结实,晚年也算是幸福的了。

我们走访的最后一个老人是景生芳,是一位老工人,他跟老伴儿住在家属区一角,家里看着格外俭朴。说起来,他来自陕北榆林,是1959年来的,哥哥在1956年先到了西藏基地汽车三队,做后勤工作,那是因为青管局到兰州招工人,哥哥先去了拉萨大修厂,又来了汽车三队,景生芳等于是投奔哥哥来的。17岁的他此前从未上过学,1960年在格尔木西藏基地参加工作,先进了农场种地,他们就在河西五道河往下走那一带开垦土地,种的萝卜、白菜、土豆、青菜。为了阻挡风沙垒个土墙子,就这样干了3年,学会了种菜不说,也顺带学会了给菜地防风抗沙。后来他调到了格尔木西藏基地运输总公司,在办公室做过勤杂,而后被分派到青藏公路的雁石坪运输站上,这一干就是20年,占据了他职业生涯的大头儿。“相比于道班,运输站还不算太苦,至少有菜吃,有地方可以住。”他回忆当年在雁石坪的生活,“运输站是为过往车辆的司机提供吃的和住的地方,相当于现在高速公路的服务站,不过要简陋得多,住的地方就是上面盖着铁皮的土坯房。我在食堂当炊事班班长,带着二三十个炊事员做饭,蔬菜是从兰州、格尔木拉来的。当时的运输站的工资,从75块涨到80块再涨到120块,如果不休假,就多给20几块的补贴。”

在运输站工作了二十年的他,见证了来来往往车辆品类的历史变迁过程,从20世纪70年代的大解放到80年代的东风,再到90年代的日产五十铃,格尔木人喜欢管五十铃叫“壹支支”,大概是日语“ISUZU”的谐音。他说:“格尔木西藏基地最早有50多辆五十铃,汽车一队是最早用五十铃的,后来增加到100多辆五十铃,二队也陆续用五十铃装备起来了,汽车三队早先一直是油罐车为主,用大油罐从下面拉到拉萨,80年代输油管道铺起来了,才改用五十铃。差不多前后脚,大修厂也开始买车。那时间,还有从捷克引进的小依发和苏联制造的卡玛斯,都是大卡车。所有这些非五十铃的车都有个问题,就是通過能力不够强,五十铃虽然略微慢一点儿,但是劲儿大。”

作为炊事班班长,他的日常就是给司机们做饭,早上6点起床,做一大锅稀饭,当年雁石坪的稀饭是有名的熬得好喝。配上馍馍、咸菜、豆腐乳,稀饭1毛钱一碗,馍馍2毛钱一个,5毛管饱了,那个时代的运输站典型早餐就是如此。他回顾说:“我们熬稀饭秘诀就是,先坐上高压锅出气端下来,放凉了后,二度抬上去,再出一次气就好了,雁石坪还有个优点是水好,沱沱河、五道梁的水都不行,都要去别处拉水,所谓的‘水贵如油在雁石坪是不存在的。我们的大米是从格尔木国家粮库拉的,一辆解放车能拉3吨大米,180斤一袋的大米,到货了我们炊事班都来帮忙卸货,半个小时也就卸完了。”

午饭主食是大米饭,菜无非白菜、蒜苔、青菜和茄子等物,至于荤食,那时大肉1块多一斤,一只羊的价格是100多块钱,一个牛头才1块多,冬天比较多的就是吃腊肉和熏肉。冬天,屋外就是天然的冰箱,肉是西藏服务社提供的,还有那种一斤多的肉罐头,3块多钱一罐,也是常见的,特别是红烧肉罐头。跑青藏线的货车司机是重体力活儿,米饭吃得多,消耗大,运输站的大高压锅,光是蒸米饭,一天就得蒸30多锅,不带停的。他至今仍然记得一锅能盛33碗米饭,一碗米饭4两,多数小伙子一个人就可以吃两三碗。他们为那些夜里误车的司机,常常提供饭菜到半夜两点多。这个温暖的运输站,为饥肠辘辘的司机们提供了一个在茫茫黑夜中依然亮着灯的深夜食堂。

1987年,退休的景生芳承包了雁石坪运输站,带着余部八九个人一直干到1994年,这时候住宿费还是十块钱一晚上,饭菜的定价略微贵了一些了。他的团队每年给国家上缴两万多块钱,自己结余之后还能挣个几万块钱。之后,他退休到了格尔木西藏基地的这个家属区,因为不想回老家,闲居于此,拿着每个月6000多元的退休金,家属区内走动来走动去,到底是老熟人多,这位在雁石坪度过半生的老人,终于像一只倦飞的归雁一样,歇息在这个大漠戈壁当中的新的故乡。

当年在格尔木货场满载进藏物资的车辆整装待发

西藏交通厅驻格尔木汽车运输总公司是2009年撤走的,汽车一队、二队、三队的人员和家属分流的分流,退休的退休,前身为西藏基地大修厂的天海公司格尔木分公司现在其实是一家物业管理有限公司,除了自身的厂房、土地、家属区等物业外,也代管汽车运输总公司留下的物业与270多户家庭。这一大片土地,除了厂房,家属区基本上都是平房,外立面几年前全面进行粉刷,刷上了浅黄色,很容易辨认出来。

“这块地是当年划拨给西格办做基地用的,格尔木西藏基地有土地使用权,但是所有权依然归格尔木地方政府所有。”带我们去走访遗属遗孀的天海公司格尔木分公司副总经理何拥军解释说,“我们不能够扔下这一大片地不管,每年光是土地使用税,每平方米得交两块七,原先大修厂的700多亩地我们在交,一年交30多万元,运输总公司就一直拖欠着这笔钱,这么多年了,不知道具体是多少了。”