幼儿功能性动作练习的影响及内容设计

2021-04-01吴地高杨峡

吴地 高杨峡

【摘要】本文以3—6岁幼儿作为调查对象,论述功能性动作练习对幼儿身体活动能力的影响,以功能性动作练习为操作任务,选取粗大动作发展测试、感觉统合能力测试、身体素质测试作为评价依据,对被试者进行身体活动能力测试,提高幼儿动作技能表现的一致性、准确性、稳定性。

【关键词】功能性动作 练习 幼儿 身体活动能力

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)05-0016-03

动作发展是幼儿健康领域的首要目标,体育又是幼儿教育的重要内容之一。笔者在多年幼儿运动教育实践中发现,幼儿功能性动作练习的实效性较为突出。功能性动作练习提倡通过一系列准确的训练动作,对整个身体的活动能力进行训练,促使运动者快速地发挥身体活动能力。目前,关于功能性动作练习对幼儿身体活动能力影响的研究,还存在观念不够清晰、缺乏充足的理论依据等问题。对此,笔者以3—6岁幼儿作为实验调查对象,以功能性动作练习为操作任务,选取粗大动作发展测试、感觉统合能力测试、身体素质测试作为评价依据,对被试者进行身体活动能力测试。结果表明,功能性动作练习有助于提高幼儿动作技能表现的一致性、准确性、稳定性,有效培养幼儿的身体活动能力。

一、研究背景

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》明确指出:体育是幼儿教育工作的首位,发展幼儿动作是体育活动开展的主要目标;《3—6岁儿童学习与发展指南》进一步明确幼儿动作发展的目标。笔者通过对幼儿动作发展影响及作用、幼儿身体活动现状的文献进行梳理,从中可知,基本动作技能的学习和掌握是幼儿动作发展的主要内容,基本动作技能水平的提升,不仅可以改变幼儿的认知能力和感知觉能力,而且影响幼儿身体活动能力及社会适应能力。因此,教育者应当运用功能性动作练习,为培养幼儿身体活动能力提供新视角。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

本次研究随机抽取94名3—6岁幼儿作为实验对象,实验对象身体发育正常,无先天病史,且参与实验前没有经历身体素质、行为表现、感觉能力综合测试及跆拳道、民族舞等运动项目培训班。根据年龄段差异,可划分为小班、中班、大班三个年龄段,3周岁<小班成员年龄≤4周岁,4周岁<中班成员年龄≤5周岁,5周岁<大班成员年龄≤6周岁,其中小班成员为31人,中班成员为30人,大班成员为33人,同时将不同年龄段幼儿的功能性动作练习前、练习后作为对照。

(二)研究方法

1.文献资料法。查阅与本次研究相关的前期研究成果,从系统层面分析“功能性动作练习对3—6岁幼儿身体活动能力影响”的研究现状;了解国内外学者对普通幼儿身体活动能力现状研究文献,为整个研究过程提供充足的文献资料支持。

2.实验法。采用实验法,从动作模式、基本动作技能、功能性动作模式、功能性动作等方面,对94名幼儿进行身体动作训练。其中,幼儿练习内容主要为热身(“数字跑”慢跑热身、“松树搬家”热身等)、核心激活(手脚撑、“金鸡画画”、小臀桥等)、动态链激活(左右旋转、下劈砍柴等)、动态拉伸(侧向马步、“拥抱太阳”等)、神经激活(原地快速小碎步、原地快速踏步跳等)、功能性动作练习(推、旋转、拉、跳、钻、弯、击等)、静态拉伸(相扑拉伸、“小飞碟”等)、呼吸调整等。此外,包括功能性平衡稳定模块、功能性核心脊柱模块、功能性灵敏模块、功能性速度模块等功能性素质练习内容,同时引入《幼儿体育活动强度评价量表》,科学调控幼儿开展身体功能性动作练习阶段的运动负荷,保证幼儿身体功能性动作练习的有效性。最后,以实验前、实验后粗大动作发展测试、感觉统合能力测试、身体素质测试结果对比分析法,判定功能性动作练习对幼儿身体活动能力的影响。

3.数理统计法。采用SPSS19.0统计软件,結合Microsoft Office Excel表格,对研究过程中所获得的数据进行整理、分析,并以图表的方式科学整理。

4.访谈法。采用走访的方式,对各地学前教育机构体育方面研究专家、功能性训练专家及教授进行访谈,简要了解现阶段我国幼儿身体活动能力评价过程存在的问题,及在全体幼儿中开展功能性动作练习的可行性评估,并对功能性动作练习的主要技术指标进行科学评估。

三、研究结果与分析

(一)粗大动作发展测试

粗大动作发展测试源于美国Dale A.Ulrich博士提出的TGMD-2量表,具有操作简单、易于理解、量化平等、信度高等优良特点,由位移动作、控制动作两个类别构成,前者包括立定跳远、前滑步、前跨步等几项;后者包括双手接球、踢球、原地拍球等几项,每一动作评分标准为3个至5个,若达到1个标准记1分,反之不记分,每一动作进行两次测试,相加后数值即为最终得分。(如表1所示)

通过独立样本分析可知,实验前后3—6岁幼儿粗大动作测试具有显著性差异,与统计学要求相符。同时,笔者对3—4岁幼儿粗大动作测试进行对比,得出其位移动作、控制动作均较实验前出现明显增加,立定跳远、前滑步、前跨跳、双手接球、踢球、原地拍球,分别较实验前提高2.94、0.23、1.67、2.04、0.01、2.23左右。除前滑步、踢球得分较实验前无明显差异外,其余各项均较实验前出现显著提高。但对4—5岁幼儿来说,通过功能性动作练习,他们的位移动作、控制动作能力均得到一定程度的提升,特别是立定跳远、原地拍球动作效果显著,但前跨步、前滑步、踢球、双手接球等动作得分变化不明显;5—6岁幼儿除踢球、双手接球、前滑步等动作得分较实验前无显著性变化以外,其余粗大位移动作得分及控制动作较实验前得分显著性增加。由此可知,功能性动作练习对3—6岁幼儿粗大动作发展具有积极的影响,且以小班、中班最为明显。

(二)感觉统合能力测试

感觉统合能力测试源于1985年儿童感觉统合能力测验表,涉及触觉防御(过分防御)、本体感觉(平衡及协调能力)、前庭功能(大肌肉参与运动能力)、学习能力(本体感觉统合优良性)、大年龄特殊问题等几个方面的内容,采用“从不、很少、常常、有时、总是”五级评分,其中“总是”为最低分。本次实验对象为3—6岁幼儿,摒除了“大年龄问题”项,由第三方观察幼儿实验前后变化的填写。感觉统合能力测试结果如表2所示。

由表2可知,幼儿功能性动作练习前后触觉防御、学习能力、前庭功能、本体感觉均呈现一定程度上升,但在学习能力方面得分变化不明显,表明功能性动作练习内容无法全方位对幼儿身体感觉统合能力造成影响,需要结合幼儿本体感觉统合方面要求,进一步改善功能性动作练习的形式、内容。

(三)身体素质测试

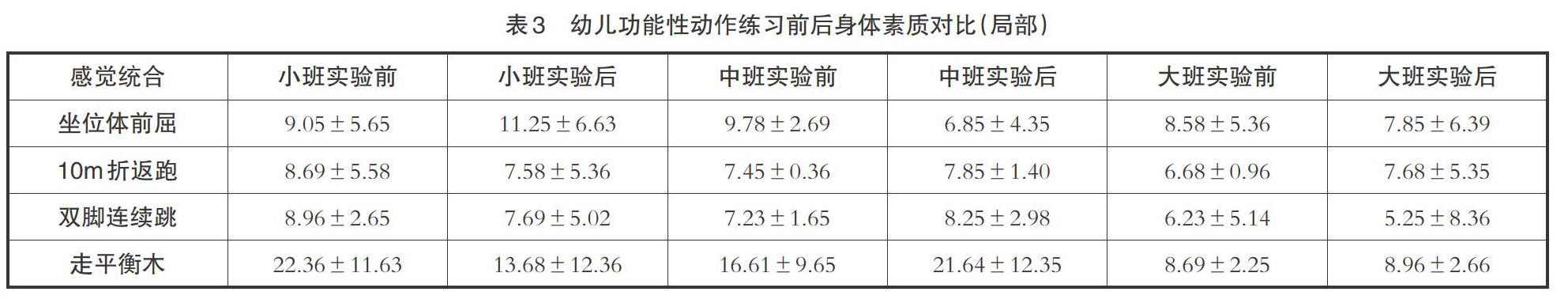

身体素质能力测试源于我国国民体质(幼儿部分)监测指标,涉及坐位体前屈、10m折返跑、双脚连续跳、走平衡木几项,可以对幼儿速度、爆发力、灵敏性、平衡稳定能力、柔韧性进行全方位分析。评估各年龄段幼儿的身体素质变化结果如表3所示。

由表3可知,幼儿功能性动作练习后坐位体前屈、10m折返跑、双脚连续跳、走平衡木等,各项测试较干预前提高幅度明显,集中表现在平衡稳定、下肢爆发力、速度等方面,特别是坐位体前屈、走平衡木,大班、中班、小班幼儿测试成绩较实验前均出现明显提升,表明功能性动作练习可以提高幼儿身体平衡能力、下肢爆发力,但10m折返跑成绩较实验前无明显变化,甚至呈现下降趋势,需要教育者结合速度素质培养要求,对幼儿功能性动作练习内容进行优化改进。

四、幼儿功能性动作练习课程方案的内容设计

本课程方案依据训练小强度、小重量、多练习的原则,符合少儿生长发展规律与身体结构构造,动作由简单到复杂,采用特定的训练器材,设计出一套为期12周,总体呈现出3阶段、3模块的功能性动作练习课程方案,以促进幼儿身体活动能力的健康发展。

(一)课程实施方案的3个阶段

1.学习阶段(1—2周)。适应学习阶段主要培养幼儿功能性动作训练的模仿能力,幼儿在此阶段能够对自身大肌肉群和主要活动关节有一定的了解和认识,并掌握其对应的功能,为下一阶段的动作练习奠定扎实的基础。适应性的功能性动作练习方式,通过先模仿动作轨迹,再适度提高动作难度,最后在课堂中逐一、反复地纠正错误动作,特别是脊柱中立位的训练,练习内容方面有初级阶段的爬行、蹲起、推拉等动作轨迹训练,身体素质主要强调平衡、灵敏、稳定和加速度,为了提高幼儿的积极性、发掘神经系统的兴奋性,教学中可将练习内容做成趣味游戏或者简单的对抗练习竞赛。

2.提高阶段(3—8周)。完成第1阶段的适应训练后,幼儿在身体形态、本体感觉以及协调性等方面得以提高,虽然动作轨迹、身体姿态相对标准,但对一些高难度的复合型动作依旧难以独立完成,核心力量存在不足。幼儿功能性动作练习提高阶段的训练目标是幼儿基本动作技能的培养,对前后翻转动作、各方向的爬行动作、自重垫上动作、脊柱核心力量等多方训练,负荷强度主要以幼儿自身体重为宜,每周训练3次,每次内容设计要有针对性地对某一身体素质目的进行强化训练。

3.强化与自动化阶段(9—12周)。经过2个月30次课的基础与提高练习,幼儿的动作模式经历“不会—了解—掌握”的阶段,能够独立完成大部分功能性动作练习。在强化階段,主要的训练方式是在第2阶段的复合性动作练习基础上相互揉合与改进,全方位综合性的训练、单模块训练强度和时长有所增加,以提高幼儿功能性动作的完整性。

(二)单次课程内容包含3个模块

1.热身模块。热身模块由热身游戏和动态拉伸两部分组成,热身阶段是以“小小搬运工”“慢跑拉火车”等游戏形式,活跃课堂气氛,提高幼儿身体肌肉群温度,将幼儿逐渐吸引到训练中来。动态拉伸通过“数字宝贝”或“拼音宝贝”的游戏形式,用头、躯干、臀、腿等部位写数字或者拼音。5分钟的动态拉伸是很有必要的,特别是在冬天的室外运动中,充分的拉伸可以让幼儿肌肉群的收缩性和延展性得以充分提高,也能促进血液循环,将幼儿身体机能调整到最佳运动状态,最大限度避免运动损伤。

2.核心模块。作为单次课的主体部分,训练内容包含功能性核心力量训练、规范的动作模式训练、大脑神经肌肉促进练习、动态与静态平衡训练及反复循环纠错训练等。(如表4所示)

3.恢复模块。一次完整的训练课内容的恢复模块由静态放松拉伸、课堂小结及布置家庭小作业组成。通过有节奏的呼吸调整进行静态放松拉伸,使幼儿的精神状态由兴奋到安静,身体肌肉状态由紧张到放松,同时避免第2天身体反应过大。教练和教师带领幼儿一起回忆本节课训练的内容,强调动作技术的重点,多表扬、多鼓励参加整体训练及表现突出的幼儿,最后布置体育家庭作业,让幼儿带着游戏回家与家长共同复习,或教会家长动作。这样以体育家庭作业的方式,进一步促进幼儿掌握功能性动作练习。

3—6岁幼儿活泼好动,是进行功能性动作练习的最佳时期。教育者应综合考虑稳定性、核心区、平衡性、动态训练等多方面因素,构建以幼儿为中心的功能性动作练习模型,同时根据环境变化设置激励条件,鼓励幼儿凭借自身想象设计功能性动作并进行练习,逐步形成一套与幼儿身心发展规律相符的功能性动作练习实践体系,为提升幼儿的身体活动能力提供依据。

【参考文献】

[1]李宁,罗福根,周建梅.功能性动作准备活动与传统准备活动的比较分析[J].运动,2018(10)

[2]邹霞.3—6岁幼儿执行功能差异性发展的特征探究[J].当代教研论丛,2017(5)

[3]吴升扣,姜桂萍,龚睿,等.3—6岁幼儿本体息觉能力和粗大动作发展水平的特征及相关性研究[J].体育学刊,2016(1)

[4]赵宁.功能性动作筛查在体育教学中的应用[J].运动,2018(6)

[5]周喆啸.功能性训练促进5—6岁幼儿粗大动作发展的实证研究[J].成都体育学院学报,2016(5)

[6]雷园园,周龙祥,王国祥.基于粗大动作发展的幼儿功能性动作训练方案设计研究[J].成都体育学院学报,2018(1)

基金项目:广西外国语学院2020年校级科研项目“功能性动作练习对3—6岁幼儿身体活动能力影响的实践研究(编号:2020KY13)”。

作者简介:吴地(1987— ),河南南阳人,硕士研究生学历,广西外国语学院体育教学部副教授,研究方向为体育教育训练学;高杨峡(1987— ),女,四川眉山人,硕士研究生学历,广西外国语学院体育教学部副教授,研究方向为学校体育教学。

(责编 杨 春)