某院I 类切口围术期抗菌药物使用情况与干预效果分析

2021-04-01许青青

许青青

(扬州市江都人民医院,江苏 扬州 225000)

0 引言

手术切口感染(surgical site infection, SSI)是外科手术后常见的并发症之一[1,2],抗菌药物的合理应用有助于减少手术切口感染,但若应用不当,则可能造成院内感染,延长住院时间,增加医疗费用、甚至导致细菌耐药性增加[3]。2015 版《抗菌药物临床应用指导原则》[4]规定,I 类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%。我院已对I 类切口围术期预防用药进行全面管控,为了解我院I 类切口围术期患者抗菌药物使用情况及管控效果,抽取我院2019 年一、二、三季度I 类切口手术共1710 例,对其围术期抗菌药物使用情况进行统计、分析及评价,为进一步制定抗菌药物管理措施提供依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

采用回顾性调查分析的方法,抽取我院2019 年第1 季度I类切口手术560 例、第2 季度I 类切口手术583 例、第3 季度I类切口手术567 例,抽取的科室分别是普外科、骨科、甲乳科、神经科等。手术类型包括腹股沟疝修补术、甲状腺疾病手术、乳腺疾病手术、骨折内固定取出术、颅骨肿物切除术等。

1.2 分析方法

收集1710例I类切口手术患者的相关信息,从以下几方面进行数据的统计与整理:预防用药比例、预防用药品种、预防用药时机和术后预防用药时长。

2 结果

2.1 预防用药比例

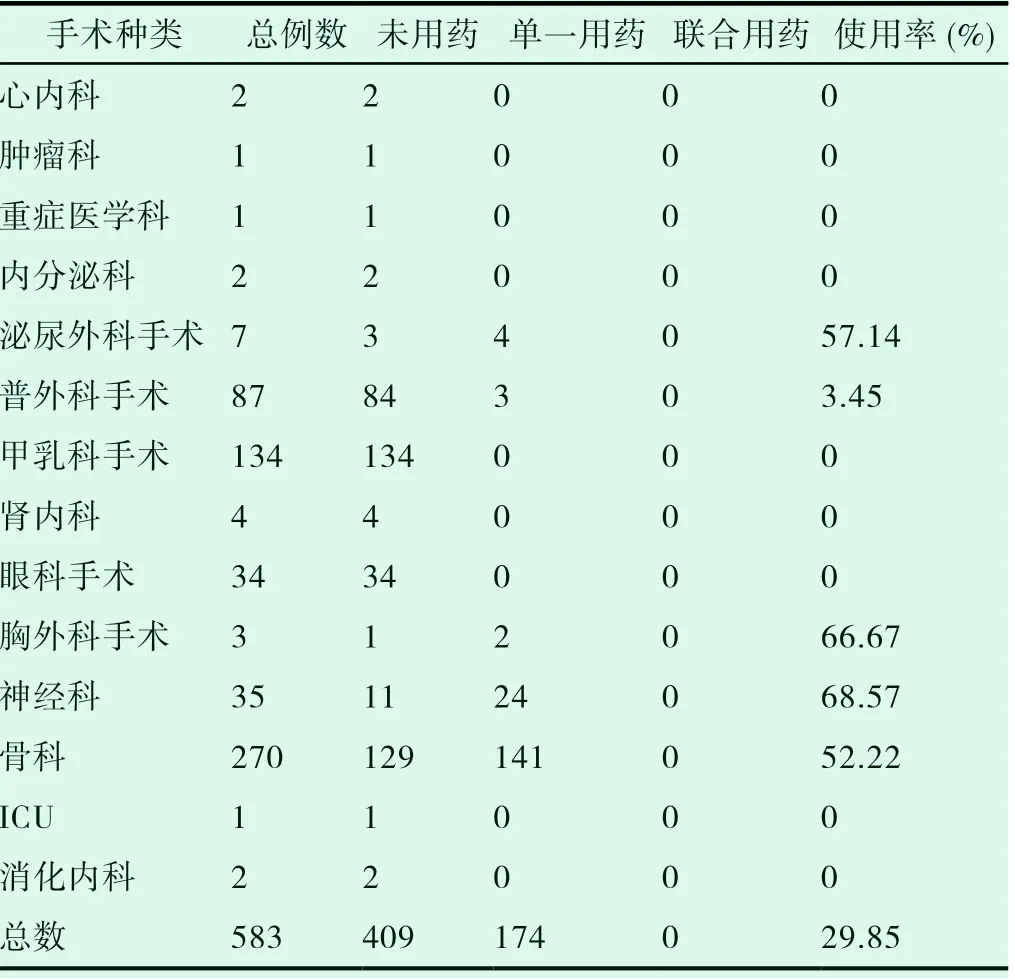

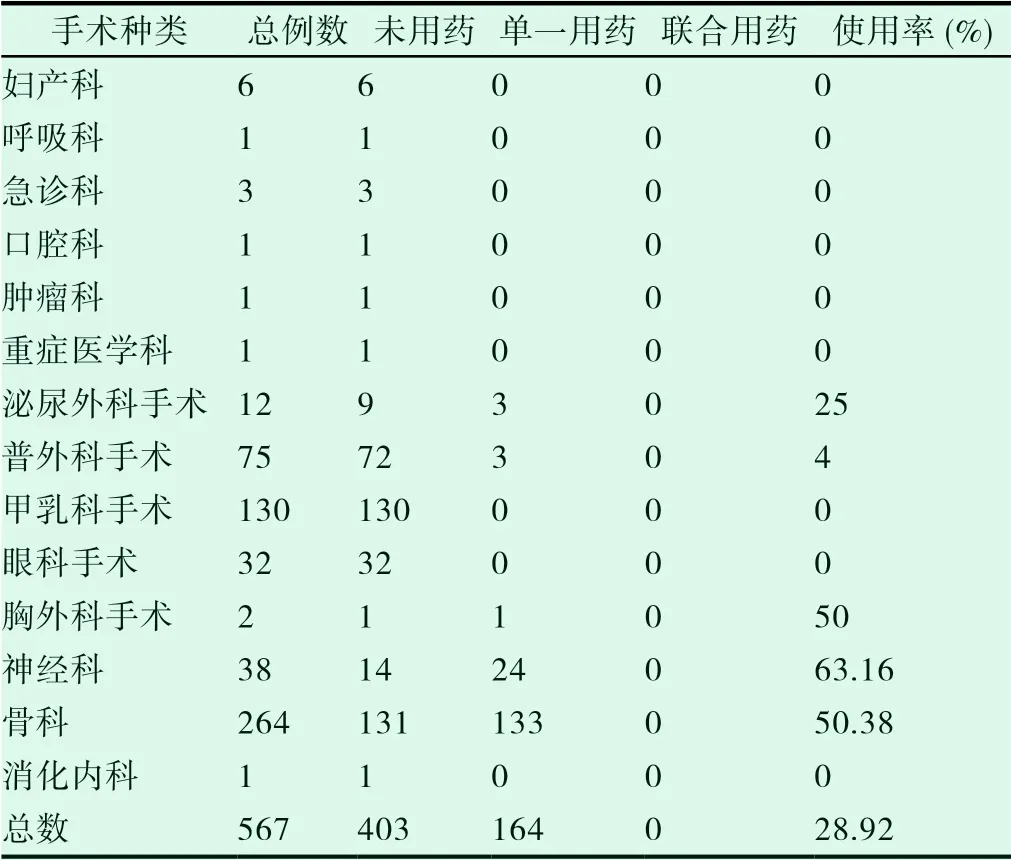

根据《抗菌药物临床应用指导原则》,清洁手术的预防用药比例不得超过30%,且应尽量选择单一品种。从统计的数据可以得出:虽个别科室I 类切口围术期的预防用药比例较高,但是我院2019 年一、二、三季度的I 类切口围术期总预防用药比例均控制在30%以内,分别是29.82%、29.85%和28.92%。其中,一季度有17 例联合预防用药,联合用药情况有:依替米星联合头孢唑林等。二、三季度均为单一预防用药。具体情况见表1、表2、表3。

2.2 选药品种

根据《抗菌药物临床应用指导原则》,清洁手术的预防用药品种选择为第一、二代头孢菌素,有循证学依据的第一代头孢菌素主要为头孢唑林,第二代头孢菌素主要为头孢呋辛,MRSA感染高发医疗机构的高危患者可用(去甲)万古霉素。三个季度选药品种的合格率分别是72.68%、77.01%和89.02%,具体情况见表4、表5 和表6。其中,其他类包括依替米星、环丙沙星、磺苄西林、克林霉素、万古霉素等。

2.3 用药时机与用药时长

表1 第一季度I 类切口预防使用抗菌药物的比例分析

表2 第二季度I 类切口预防使用抗菌药物的比例分析

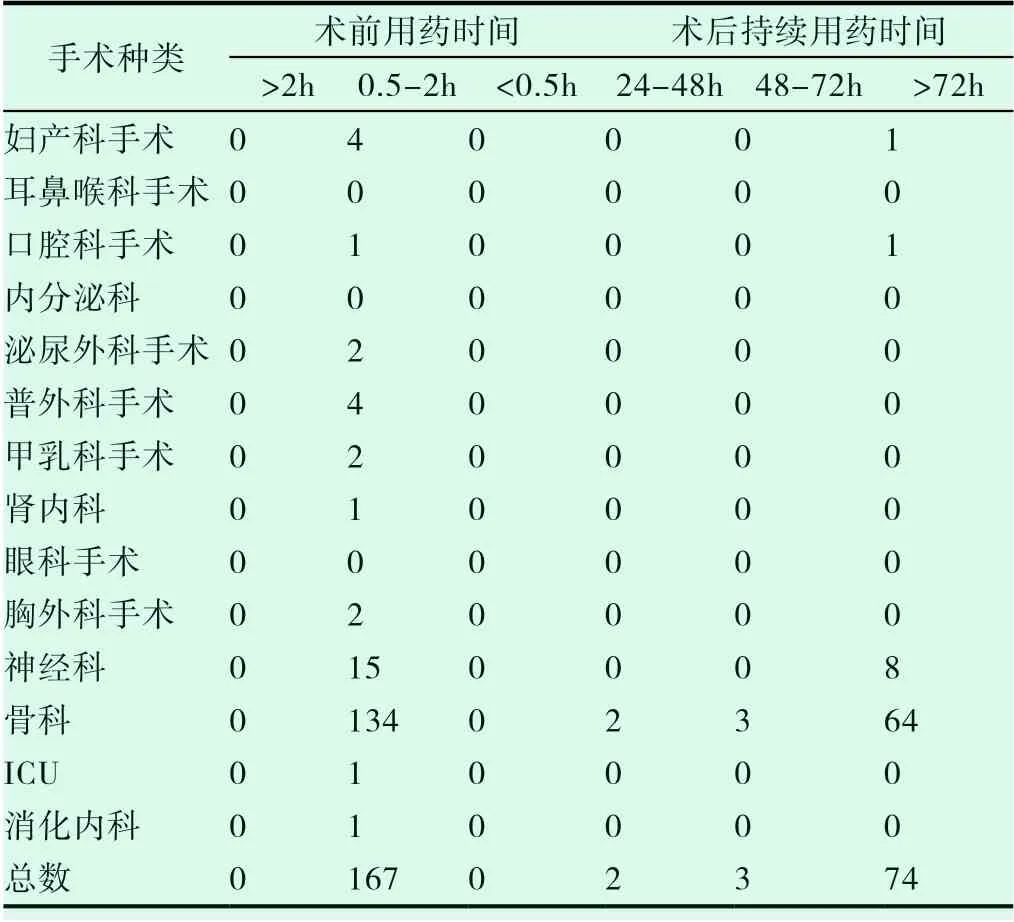

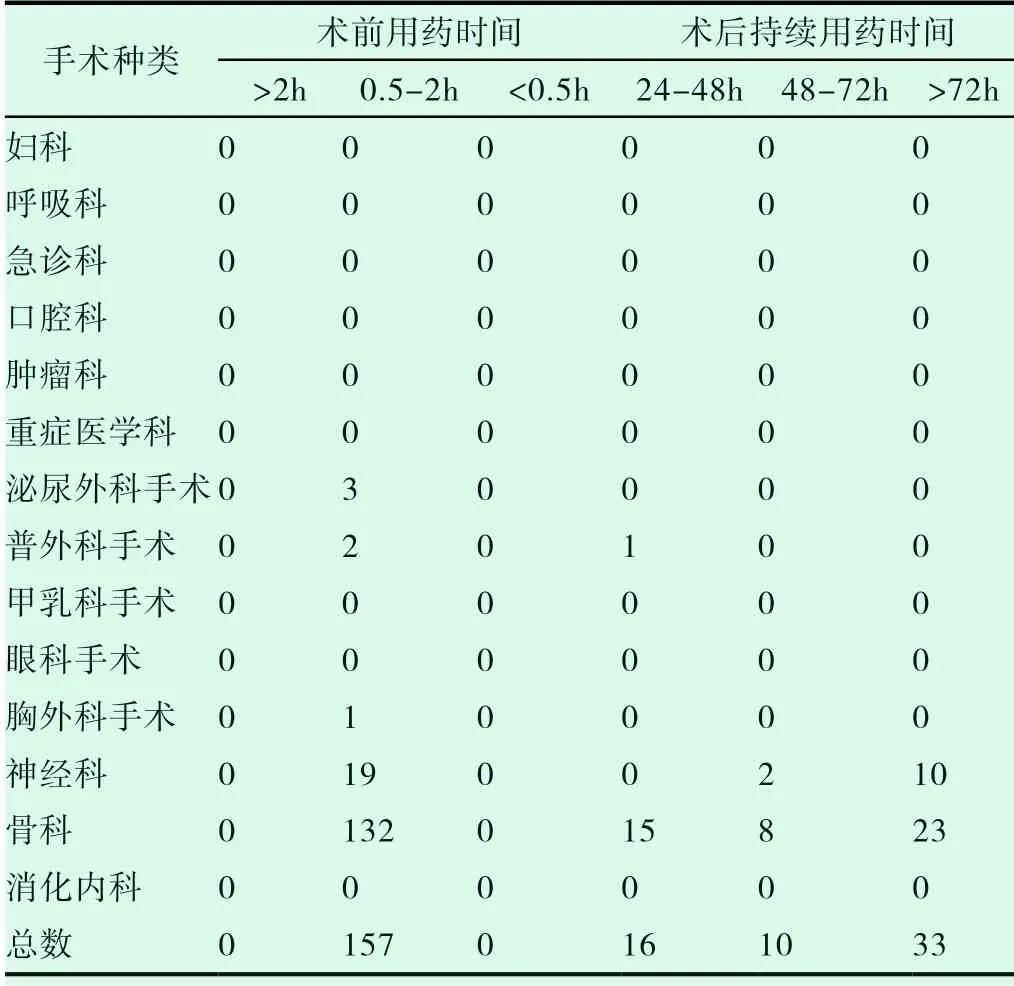

《抗菌药物临床应用指导原则》规定,围术期预防用药时间应在皮肤、黏膜切开前0.5-1 小时内或麻醉开始时给药,在输注完毕后开始手术,保证手术部位暴露时局部组织中抗菌药物已达到足以杀灭手术过程中沾染细菌的药物浓度。术后预防用药时间不超过24 小时,心脏手术可视情况延长至48 小时。抽取的病例中,一季度均在术前0.5-1h 预防用药,二季度和三季度分别有9 例和7 例术前未用术后开始预防用药。三个季度的预防用药时长的合格率分别是52.7%、52.3%和64.02%,具体情况见表7、表8 和表9。

表3 第三季度I 类切口预防使用抗菌药物的比例分析

表4 第一季度I 类切口预防使用抗菌药物的品种分析

表5 第二季度I 类切口预防使用抗菌药物的品种分析

表7 第一季度I 类切口预防使用抗菌药物的时机与时长分析

表8 第二季度I 类切口预防使用抗菌药物的时机与时长分析

表9 第三季度I 类切口预防使用抗菌药物的时机与时长分析

3 讨论

3.1 预防用药比例

2019 年一、二、三季度的I 类切口围术期预防用药总比例均控制在30%以内。甲乳科、普外科完成情况较好,均控制在5%以内,个别季度可达到0%;骨科和神经科效果欠佳,预防用药比例超过50%。临床药师在I 类切口预防用药点评过程中,也发现骨科和神经科存在手术病例基数大、预防用药比例高的现象,立即采取措施,组织临床药师去各科室做知识宣讲,同时医院将I 类切口围术期预防用药的考核细则和绩效考核挂钩。从表1、表2、表3 可以看出,第二季度和第三季度均未出现联合预防用药的现象,同时,第二季度和第三季度骨科和神经科的围术期预防使用抗菌药物的比率均有下降趋势。继续做好骨科和神经科这两个重点科室的预防用药管控,我院的I 类切口围术期预防用药比例将有大幅度下降。

3.2 选药品种

三个季度围术期选择第一、二代头孢菌素的比例呈现逐渐上升趋势,说明知识宣教和质控考核效果明显,但是,在数据统计过程中发现,虽一、二代头孢使用比例上升,但是还存在未按照循证学依据推荐的一、二代头孢品种用药现象。和科室医师沟通后总结原因如下:(1)价格原因:头孢唑林价格较高。(2)货源原因:药剂科头孢呋辛存在间断性缺货。了解原因后,药剂科主任立即采取措施,保证头孢呋辛的稳定供货。同时在数据统计过程中,还发现医师在预防用药品种选择方面存在几个误区:(1)头孢西丁属于头霉素类,很多医师认为是二代头孢。 (2)骨科用药习惯:I 类切口围术期用药偏向选用依替米星。 (3)头孢菌素过敏患者,存在选药错误案例。《抗菌药物临床应用指导原则》规定:头孢菌素过敏者,针对革兰阳性菌可用万古霉素、去甲万古霉素、克林霉素;针对革兰阴性杆菌可用氨曲南、磷霉素或氨基糖苷类。

3.3 用药时机与用药时长

三个季度的术后预防用药时间低于24 小时的比例呈上升趋势,大于72 小时的比例呈下降趋势。从统计数据可以看出,大于72 小时的比例呈下降趋势的同时,24-72 小时的比例略有上升,说明针对这类患者,医师虽未能直接将其术后预防用药时间控制在24 小时之内,但也在逐步缩减术后预防用药时长。继续知识宣讲和质控考核,合格率将有进一步提升。二、三季度分别有9 例和7 例术前未用术后开始预防用药,涉及医师对于预防用药理解的误区。

用药时机和用药时长方面,医师存在的难点和误区:(1)难点:部分患者及其家属医学常识不足,过度紧张,患者出现轻微体温升高、切口疼痛等现象,主动要求医师使用抗菌药物。(2)误区:围术期预防用药是为了预防特定时间特定部位的感染,即手术期间手术部位的感染,不包括与手术无直接关系的、术后可能发生的其他部位感染,也非任何事件可能发生的感染。部分医师将围术期预防用药的目的理解为预防术后全身感染,因而采取术前未用术后预防用药方案,或因担心术后切口感染而不及时停药。过度延长用药时间不仅不能进一步提高预防效果,反而增加了耐药菌的感染机会。

3.4 干预效果

从统计数据分析发现,我院采取的科室知识宣讲和质控考核等措施,可以逐渐改善I 类切口围术期预防用药的情况。后期,药剂科和医务科将不断完善相关措施,进一步提升I 类切口围术期预防用药的合格率。