总结视网膜中央动脉阻塞的急救护理体会

2021-03-27常辛果胡长娥

常辛果,胡长娥

(中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院眼科,河南 平顶山 467000)

0 引言

视网膜中央动脉阻塞多发于老年人群体,这是一种眼科急危重症,可致盲。视网膜中央动脉阻塞的发生主要是因动脉痉挛、血液黏稠度高、栓塞、低灌注等原因导致视网膜中央动脉血流中断,从而引起视网膜组织缺氧、缺血、变性和坏死,可造成瞬间失明[1]。老年人多伴有心血管疾病,很大程度上提高了视网膜中央动脉阻塞的发生风险,且临床实践中发现,男性患者多于女性,主要以单眼发病为主,双眼发病极为少见。视网膜中央动脉阻塞的发病十分紧急,严重损害患者的视力水平,如果不能第一时间采取有效的急救措施,甚至会造成不可逆的视功能丧失[2]。因此,患者发病后应立刻展开急救,并配合科学的护理干预措施,以最大程度的保护视功能,促进视力恢复。我院将中西医急救护理应用于视网膜中央动脉阻塞患者中,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料

参与本次研究的74 例视网膜中央动脉阻塞患者全部选自2018 年7 月至2020 年3 月,随机对患者进行分组:对照组37 例,男性患者23 例、女性14 例;年龄区间48~77 岁,平均(62.39±0.52)岁;合并高血压34 例、糖尿病8 例。实验组37 例;男、女患者分别有25 例、12 例;年龄范围47~78 岁,平均(61.94±1.13)岁;其中32 例合并高血压、9 例合并糖尿病。两组患者的基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

两组患者全部采用常规西医急救护理:①舌下含服硝酸甘油;球后注射山莨菪碱,按摩眼球;通过前房穿刺降低眼压,吸氧治疗安;缓慢的静脉滴注500mL 低分子右旋糖酐,改善微循环;②对于合并高血压的患者,应叮嘱其按时用药,控制好血压水平;动态观察患者的血压变化情况和全身症状,如果患者出现头晕、头痛、胸闷等表现,应立刻卧床休息,及时告知护理人员对症处理。当患者血压稳定后,转至内科进行全面检查,明确全身病因,1~4 周后再做眼科检查;③眼科检查时,不仅要检测患者的视力、检查眼底,还要注意虹膜、视盘新生血管是否发生变化,如果发现有新生血管生成,要立刻采用广泛视网膜光凝术;按时测量眼压,如果眼压过高,应严格限制引水量,每天引水量控制在300mL 以内;④患者多伴有高血压、糖尿病等基础性疾病,因此血管弹性差,尤其是冬天,气温较低,更容易导致血管收缩、血液滞留。因此应叮嘱患者加强自我保养,劳逸结合,保持良好的心态和规律的作息,坚持运动,促进血液循环。

另予以实验组患者中医护理:①情志护理:视网膜中央动脉阻塞大多突然性发病,尤其是完全阻塞,会导致患者失明,在毫无思想准备的情况下丧失视力,很多患者会出现焦虑、紧张、悲观、敏感等负性情绪,迫切的希望恢复视功能。中医学认为[3],情绪与疾病的治疗、预后密切相关;肝郁不舒和气机不畅对于视网膜中央动脉阻塞的治疗会产生不利影响,导致高级神经系统紊乱,促进血管活性物质的分泌,导致小动脉痉挛,进一步加重视网膜缺血症状,增加治疗难度。因此,护理人员应耐心与患者沟通,及时疏导不良情绪,讲解视网膜中央动脉阻塞的健康知识、治疗方法,帮助患者树立治疗信心。遇到突发状况冷静沉着,不能在患者面前表现出慌乱和紧张,特别是合并高血压的患者,更应该保持平和的心态,以免过度紧张导致血压上升,进一步加重病情。此外,还应向患者和家属强调不要擅自乱用药物或偏方,以免造成不可挽回的后果。

②中医特色护理:遵循活血化瘀、清热泻火、通经活络、疏风明目的护理原则。(1)遵医嘱在静脉滴注中成药制剂,比如复方丹参注射液、血栓通注粉剂等。(2)针刺:每天取2 个眶周穴位(瞳子、太阳、睛明、攒竹、球后、承泣)与2 个远端穴位(合谷、翳风、风池、足光明、内关)进行针刺,留针15min,强刺激不留针。1 次/d,针刺10 次为1 个疗程。(3)耳穴埋豆:取目1、目2、肝、胆、脾、耳尖、神门、肾心、脑干等穴位,双耳交替埋豆,每隔2d埋豆1 次。(4)穴位注射:在双太阳穴各注射1mL 的复方樟柳碱注射液,1 次/d,10d 一个疗程,两个疗程之间间隔5~7d。(5)穴位放血:取耳尖穴针刺,放少量血液,1 次/d,双耳交替进行。

1.3 观察评定标准[4]

①采用焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)评价两组患者的心理状态,评分越高说明焦虑、抑郁情绪越严重。

②采用国际标准视力表检查并评价患者的视力恢复情况。

③应用简易生活质量量表(SF-36)评估患者的生活质量,评分越高说明生活质量越好。

④采用科室设计的护理满意度问卷调查患者对护理服务的满意程度,总分100 分,>90 分表示非常满意;70~90 分为比较满意;<70 分表示不满意。非常满意率与比较满意率相加之和作为总满意度。

1.4 统计学方法

本研究应用SPSS 19.0 统计学软件进行处理,计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料以率(%)表示,组间比较进行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

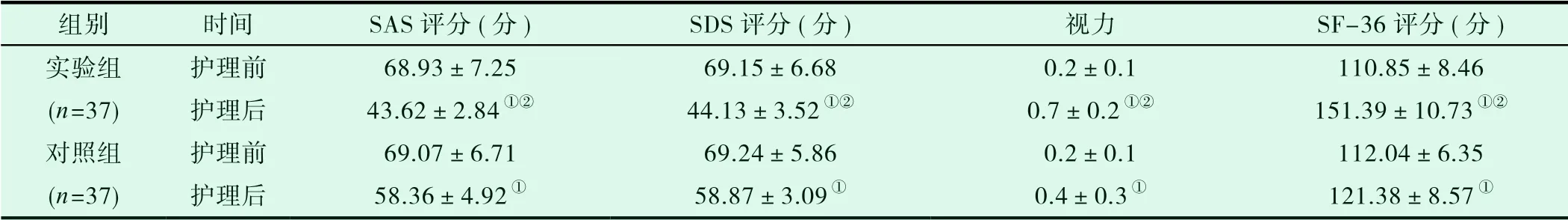

2.1 两组患者的护理效果比较

实验组患者的负性情绪和视力改善情况优于对照组;SF-36 评分高于对照组(P<0.05),详见表1。

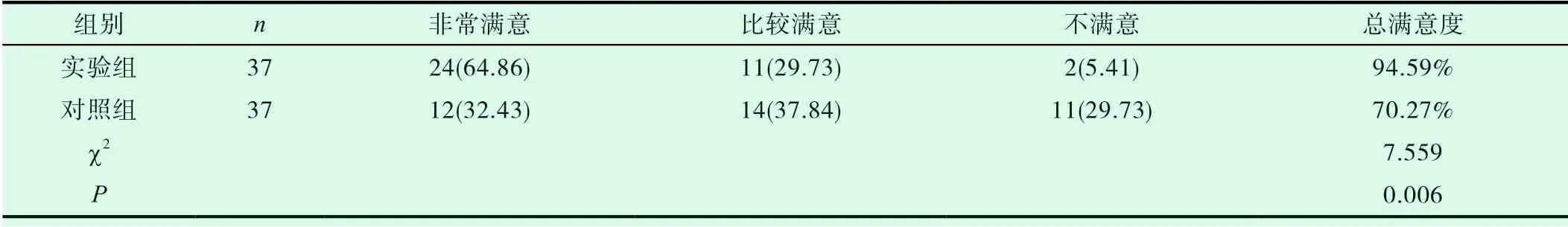

2.2 两组患者的护理满意度比较

实验组、对照组的护理满意度分别为94.59%、70.27%;χ2=7.559,P=0.006,详见表2。

3 讨论

视网膜中央动脉阻塞的发生与动脉痉挛、动脉壁改变、栓塞、外科手术中俯卧位下全麻引起动脉血管狭窄和供血不足、眼球后麻醉时引起出血等因素有关,该病可导致患者视力突然下降,甚至无痛性失明。中医学中,视网膜中央动脉阻塞属于“暴盲”的范畴[5],和情志、饮食关系密切,主要是因阴阳失调和气血紊乱引起气虚血瘀、痰热上壅、气滞血瘀所致。

表1 两组患者的护理效果比较(±s)

表1 两组患者的护理效果比较(±s)

注:与本组护理前比较,①P<0.05;与对照组护理后比较,②P<0.05。

组别 时间 SAS 评分(分) SDS 评分(分) 视力 SF-36 评分(分)实验组 护理前 68.93±7.25 69.15±6.68 0.2±0.1 110.85±8.46(n=37) 护理后 43.62±2.84①② 44.13±3.52①② 0.7±0.2①② 151.39±10.73①②对照组 护理前 69.07±6.71 69.24±5.86 0.2±0.1 112.04±6.35(n=37) 护理后 58.36±4.92① 58.87±3.09① 0.4±0.3① 121.38±8.57①

表2 两组患者的护理满意度比较(n,%)

数据显示[6]:视网膜中央动脉阻塞的发病率约为1/10000~1/5000,多发生在60~70 岁的老年群体。近年来,随着人口老龄化的不断加剧,高血压、糖尿病、心脏病、动脉硬化等心血管疾病的发病率显著提高,很大程度上促进了视网膜中央动脉阻塞的发生。该病的致盲率高达90%,预后较差,严重损害患者的身心健康和生活质量。视网膜对局部缺氧的敏感性很高,因此认为,如果视网膜完全缺血的时间>90min,光感受器将出现不可逆的死亡[7]。针对此类患者,及时采取急救治疗并配合护理干预是降低致盲率,改善预后的关键所在。

西医护理中,主要通过观察病情来判断患者视网膜的损伤程度,并采取对症措施,尽可能的控制视功能的损伤范围。中医护理将“整体观”作为护理原则,通过注射中药、针刺、耳穴埋豆、情志护理等措施,全面改善患者的身心状况。由于发病急,视力的丧失会让患者出现紧张、焦虑、恐惧、无助等一系列不良情绪,根据中医学中“七情”致病学说,任何一种情绪过激,都会导致人体脏腑功能紊乱和机体阴阳失调,因此,临床护理时应关注患者的心理健康,在控制病情的同时让患者保持良好的情绪状态。中医护理更倾向于整体性,西医护理则更加重视对症处理,借助先进的仪器设备、新型材料、药物等迅速控制患者的病情,两种护理模式联合应用,可以充分发挥中西医护理的优势与价值,提高临床护理的全面性。

本次研究结果显示:实验组患者的SAS 与SDS 评分低于对照组;SF-36 量表评分高于对照组;视力恢复优于对照组(P<0.05);实验组的护理满意度为94.59%,显著高于对照组70.27%(P<0.05)。由此表明:在西医急救护理的基础上联合中医护理,临床效果理想,有助于促进患者视力的恢复,改善预后,具备推广价值。