浅析从肝脾肾三脏论治中心性浆液性脉络膜视网膜病变

2021-04-01刘阳杨嘉玮朱思泉

刘阳,杨嘉玮,朱思泉

中心性浆液性脉络膜视网膜病变(central serous chorioretinopathy,CSC)是一种常见的慢性眼部疾病,其临床表现为患眼视力突然降低或视觉对象发生变形、变小或轻微发黄以及位于中央光线视野相对暗区等[1]。该病多发于青壮年男性,具有明显自限性,易复发,可在单眼或双眼先后多次出现,病因尚不清楚。近年来,随着人们工作压力的不断增加,因睡眠不足、情绪波动等常见诱发因素造成本病的发病率不断增加,CSC 已成为眼科医生关注的热点。

现代医学认为,脉络膜血管通透性升高是CSC最主要病变,可能与循环淤滞、缺血有关。彭晶莹等[2]研究表明,构成CSC 的病理生理学机制仍不清楚,但脉络膜循环异常对CSC 的研究至关重要。在治疗方面,有阈下微脉冲激光、光动力疗法等治疗手段及抗血管内皮生长因子(anti-vascular endothelial growth factor,anti-VEGF)、甲氨蝶呤、依普利酮等用于CSC 的实验性治疗药物[3]。尽管手术治疗具有微创、便捷的优点,但长期使用糖皮质激素类药物可能容易造成CSC 复发。曹绪胜等[4]研究表明,与普通CSC 患者相比,全身使用糖皮质激素继发CSC 的患者更容易双眼发病,且视网膜色素上皮(retinal pigment epithelitis,RPE)功能受损更为严重。高路等[5]通过复明地黄汤联合西药与单纯西药治疗对照表明,中西医结合治疗CSC 能进一步缩短眼底渗出、水肿吸收的时间。本文立足中医学理论从临床病例出发就CSC 与肝脾肾三脏的关系展开分析,旨在为临床治疗提供诊疗思路,以期通过中西医结合治疗提高疗效,减轻副作用。

1 CSC 中医认识

CSC 属中医学“视瞻昏渺”“视直如曲”“视惑”等疾病范畴。《灵枢·大惑论》[5]记载:“五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精”。可见五脏六腑与眼的联系是密不可分的,且通过经络上行输注加以贯通。李传课[6]重视诊断眼部病变与人体全身疾病症状的密切联系,认为黄斑病证属脾。谢立科[7]认为,CSC 病位在瞳神,属于五轮之水轮,内应于肾;病变于黄斑,因“五脏六腑之精气皆禀受于脾,上贯于目”“诸湿肿满皆属于脾”,故将黄斑归属于脾。彭清华[8]将CSC 分为3 种不同证型,即肝经郁热证、脾虚湿泛证、肾虚证,且加以活血利水进行论治。李铭等[9]认为,黄斑区疾病先以脾气虚为主,紧接着黄斑区出现水湿、痰瘀互结等,最后形成肝肾亏虚证。李庆生[10]将CSC 分为脾气虚、肝肾阴虚、肾阴虚、肝郁犯脾、阴虚火旺等证,治疗以肝脾肾三脏为主,辅之调心肺。从西医的发病机制可知,CSC 是由于脉络膜毛细血管通透性增加,RPE 的脱离及屏障功能发生障碍,导致视网膜后极部浆液性神经上皮脱离。中医学认为脉络膜毛细血管通透性增加及RPE屏障功能障碍的关键因素在于湿邪困脾。湿为阴邪,其性重浊黏滞,易阻碍脾胃导致脾虚湿盛,导致三焦气化不利出现明显湿浊内阻的症状,又进一步影响肝肾两脏,从而出现眼部症状。故临床应注重判断本病中湿邪与肝脾肾三脏的关系,再结合患者主诉及主要临床症状进行中药方剂的加减,将中医辨证论治与整体观念结合,往往能获得明显的治疗效果。

2 从肝脾肾论治CSC

2.1 脾虚湿盛,积滞目络

《兰室秘藏》[11]曰:“夫五脏六腑之精气,皆禀受于脾,上贯于目,脾者诸阴之首也,目者血脉之宗也,故脾虚则五脏之精气皆失所司,不能归明于目矣。”脾脏位于中焦,且与五色中的黄色相对应,通过无赤光眼底镜观察到黄斑区域呈淡黄色,故陈达夫教授提出了黄斑属于脾的论断,即眼部黄斑病变与五脏中脾脏的关系密切相关。中医学认为,脾主升清,胃主降浊。脾虚不运则伴有清阳不升,浊阴不降,水湿随浊阴上泛,湿浊容易阻滞于目络,而易导致发病。且黄斑属脾,脾虚湿盛则进一步加重黄斑部位病变。朱成义[12]通过黄斑水肿方(半夏8 g,陈皮、柴胡、桂枝、猪苓各10 g,丹参、白术、泽泻各15 g,生黄芪、茯苓各20 g)与复方樟柳碱注射液颞浅动脉旁注射治疗结果对照后可得出,对于严重的痰湿内蕴型CSC 患者,能有效减轻病变区视网膜水肿的严重程度,促进视网膜功能的恢复。韦企平等[13]采用四物五苓汤加减治疗CSC 能够明显缩短病程,提升视力。罗虎林[14]临床对照研究证明,四苓散对急性CSC 具有良好的疗效。

2.2 肝气不舒,瘀血内阻

《灵枢·脉度》[15]记载:“肝气通于目,目和则能辨五色矣”,五脏六腑之精气上注于目,眼睛发挥了视觉作用,陈达夫指出视网膜与视神经均属于足厥阴肝经。肝脏与脾脏彼此之间关系密切,即使是遇到黄斑区病变时,也同样应慎重考虑与肝脏的密切关系。肝脏喜条达而恶抑郁,主疏泄,主藏血,肝气不舒、肝阳上亢则易化火,且根据五行木克土,则肝郁易犯脾,形成水湿困脾、肝络瘀滞、瘀血内生之象。在临床治疗上往往疏肝利水,活血祛瘀并加以燥湿健脾取得良好的效果。李明泽、童毅等[16]通过逍遥散加减治疗,此方具有疏肝健脾,养血祛瘀之功,3 个月后复查光学相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)示:双眼神经上皮脱离情况较前明显改善。魏伟[17]认为,此病当“从肝论治”,认为CSC 发病与肝密不可分,气滞、痰湿、血瘀联合而发病。早期疏肝利水,中期祛瘀化痰、利水软坚,后期补益肝肾,并在疾病发展中疏肝、养肝以治肝,调肝与健脾并重。

2.3 肝肾亏虚,湿浊上犯

《素问·上古天真论》[18]曰:“肾者主水,受五脏六腑之精藏之”,肾主藏精,精充则目明。中医学又提出肝肾同源、精血同源等说法,且肾为先天之本,脾为后天之本,故可说肝脾肾三脏功能的相互协调、相互制约、相互配合、相互资生,才能完成从生化运行到濡养五脏六腑、四肢百骸的作用,而使气血充沛,灌注于眼部脉络,从而达到眼受血而能视的功能。肾脏为维持人体阴阳之根本,熬夜、疲倦、久视等都会使真阴消耗、精血亏虚,不能上荣于目导致视力明显下降。亢泽峰[19]辨证为少阴阳虚,湿浊上犯,处以麻黄细辛附子汤合真武汤加减,黄斑区水湿自消,疗效明显。孟文明[20]采用试验组予以驻景丸加减,对照组予以20 mg 曲克芦丁注射液+0.2 g 肌苷注射液静脉滴注,结果显示驻景丸加减能更有效地帮助改善CSC患者的视力及眼底情况。胡素英[21]辨证为肾阴不足,虚火上炎,用知柏地黄汤加减治疗,视力得到明显恢复。

3 病案举隅

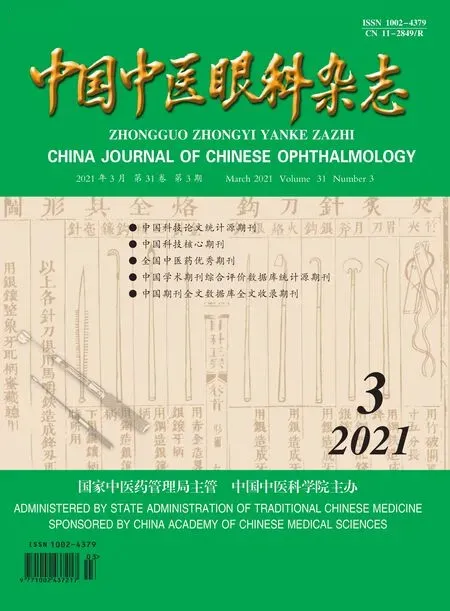

王某,男,35 岁。2019 年5 月30 日前来就诊。主诉左眼突然出现视物变形伴视力下降7 d,无眼红、眼痛等眼表不适,无既往发病史。患者自诉发病1个月前由于工作原因,每天加班至凌晨,7 d 前突然出左眼视力下降伴视物变形遂来就诊。视力:右眼1.0,左眼0.3(矫正不提高),双眼屈光间质透明,晶状体位正,左眼黄斑部光反射消失,周围呈暗灰色,中心凹旁出现淡黄色点状渗出,散在分布,余大致正常。黄斑OCT 示:中心凹区神经上皮层与色素上皮层脱离,色素上皮下可见一处中高反射凸起(图1A)。患者全身症见眠差,纳可,大便黏腻不成形,小便正常;舌质淡红伴齿痕,舌苔厚腻,脉浮滑。西医诊断:左眼中心性浆液性脉络膜视网膜病变。中医诊断:左眼视瞻有色(脾虚湿盛,肝肾亏虚证)。治则:滋补肝肾,醒脾利湿。方药:五苓散及驻景丸加减方。楮实子25 g、菟丝子25 g、茺蔚子20 g、枸杞子15 g、车前子包煎15 g、茯苓15 g、泽泻25 g、猪苓15 g、白术15 g、桂枝15 g、山药25 g、薏苡仁30 g、丹参30 g,7剂。服用方法:每日1 剂,早晚饭后服用。

二诊(2019 年6 月7 日)。患者左眼视力恢复至0.6。眼底镜示:眼底黄斑区光反射弱,淡黄色渗出较之前减少。黄斑OCT 示:仅存在部分椭圆体带及嵌合体带不连续及色素上皮下可见两处中高反射凸起(图1B)。效不更方,继续守方14 剂,15 d 后复查示患者左眼视力达1.0,黄斑部渗出完全吸收,周围残留少量黑色色素沉着。

随访:停止服药后继续观察,6 个月后随访,两眼底照相及黄斑OCT 均正常,未见复发。

按语:根据患者病史,以“左眼突然出现视物变形伴视力下降7 d”为主诉,结合病史及眼科专科检查,西医诊断为中心性浆液性脉络膜视网膜病变;中医诊断为视瞻有色。本病案患者全身症状大便黏腻不成形,小便正常,舌质淡红伴齿痕,舌苔厚腻,脉浮滑;眼底黄斑区淡黄色点状渗出,但病程仅有1 周,认为其病因病机以脾虚湿盛为主,兼见肝肾亏虚;方选五苓散及驻景丸加减方,意在醒脾利湿而明目,兼以滋补肝肾。方中五苓散利水渗湿、驻景丸加减以补益肝肾,山药、薏苡仁以健脾祛湿,又考虑水血同调,加丹参以活血化瘀,诸药合用,共奏醒脾利湿、滋补肝肾、活血利水之功效。治疗此病选方用药中体现了肝脾肾同治,水血共调的治疗思路。

图1 患者治疗前后左眼OCT 图。1A 初诊左眼OCT 图;1B 二诊左眼OCT 图

4 小结

CSC 确切病因还不清楚,笔者认为,本病初期由于脾虚湿困中焦,当着重从脾论治。随着患者病情进一步的进展,由脾及肝肾导致肝肾阴虚,治疗在健脾祛湿的基础上滋补肝肾之阴,并辅以活血利水。后期由于疾病的迁延日久,失治误治,津液匮乏,造成肾阳虚衰,治疗则温阳化气,利水消肿为主,兼以健脾补肝肾之阴为辅,同时兼顾一身之阴阳,使其得到良好的疗效。