“互联网+”复合型精英人才培养探索与实践

2021-03-31周益民陈文宇

周益民 陈文宇

摘 要:随着互联网行业与传统行业的相互渗透,逐步形成了一系列“互联网+”新形态。应对经济发展需求,人才培养机制急需改革创新、与时俱进。电子科技大学借鉴美国欧林工学院工程教育经验,构建了面向“互联网+”复合型精英人才培养体系,人才培养方案以学科交叉与多学科融合为主线,实施了“互联网+”多个专业方向的课程体系架构。

关键词:“互联网+”;新工科;复合型人才培养;多学科交叉;课程体系

目前,我国正在实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划,促进互联网和经济社会融合发展。随着电子类工科专业和传统制造专业培养体系的日益成熟、互联网行业与传统行业的相互渗透,“互联网+”成为探索新的人才培养模式的落脚点。2016年,电子科技大学创新性地提出了“互联网+”复合型精英人才培养计划。该计划借鉴美国欧林工学院办学经验,围绕 “互联网+”复合型精英人才培养,大力推动互联网产业与传统行业紧密结合、双赢发展,促进多专业、多领域的“学科融合”, 并从专业架构、课程体系、环境支撑、创新实践等方面进行了有益的探索与实践,为国家经济发展和社会进步培养跨专业领域的行业精英、领军人物。

一、欧林工学院工程教育办学经验

欧林工学院是美国第一所以培养工程创新人才为目标的高校。自1997年建校以来,欧林工学院创立了“欧林三角”教学框架,实施跨学科与实践教学相融合的举措,在解决美国高等工程教育规模缩减、质量滑坡等问题上成效卓著。

培养卓越工程创新人才是欧林工学院最为核心的办学理念和定位。学生在四年制本科教育中既受到十分专业的工程学知识、技能的训练,同时也具备宽泛的人文艺术素养和实现自身价值的创业思维[1]。欧林工学院颠覆传统大学根据学科设置院系的方法,突破专业之间固有的屏障, 建立了跨学科教学组织架构,有专业而无院系。在专业设置上,仅开设了电子与计算机工程、机械工程和工程学三个大类的专业。工程学专业下设生物工程、计算机工程、设计工程、材料科学工程和机器人工程五个方向[2]。围绕工程创新人才培养目标,欧林工学院通过多学科领域交叉设立了跨学科课程集群,以此激发学生的兴趣和潜能。

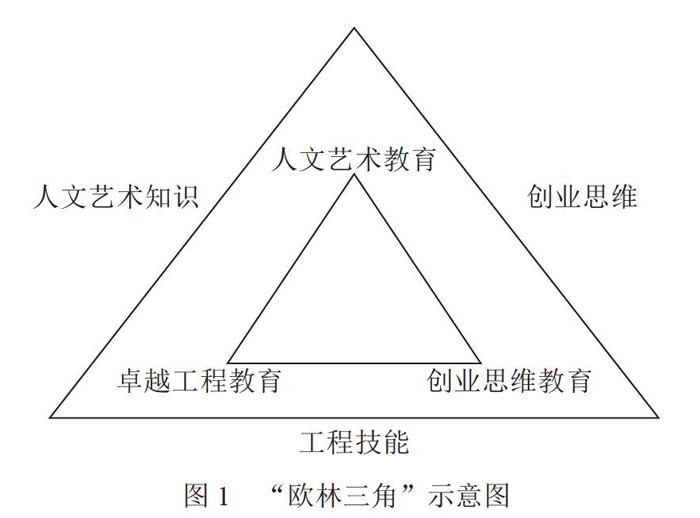

欧林工学院教学体系“欧林三角”如图1所示。“欧林三角”包含人文艺术教育、创业思维教育、卓越工程教育三个学科类别[3]。课程设置为“3+4”形式,即基础、专业、实现三个阶段,初级、中级、高级、综合设计四种课程类别。“欧林三角”引导学生在不同阶段选择适应性的课程类别学习,在理论与实践中步步为营、稳扎稳打。

为了破除理论教学和工程实践的壁垒,欧林工学院通过校企合作搭建了完善的工程训练平台,实践教学覆盖了系统分析、建模、仿真、测试等细化过程,项目驱动的教学思想贯穿并渗透到各门专业课程的工程项目设计、校企合作项目实践和创造性毕业设计中。学生依托开放性项目解决实际工程问题,自主分析、设计、创新,在获取理论知识的同时不断提升实战经验。

二、复合型精英人才培养体系构建

长期以来,中国高水平大学人才培养模式过度强调单一的专业教育,学生专业能力强但知识面狭窄,对新领域、新角色、新方法的适应性弱。为了打破这一现状,重构面向科技前沿的专业教育体系,电子科技大学借鉴欧林工学院办学理念,制定并实施了“互联网+”复合型精英人才培养体系,以探索我国高等教育体制下卓越工程师培养的新模式。

1.多学科融合的培养体系

所谓复合型精英人才,不是对多专业领域的浅尝辄止,而是基础牢固、知识渊博、眼界开阔、实践能力强、具备创新创业精神、能夠融会贯通多专业知识解决问题的行业领袖或技术精英。培养复合型人才,需要将知识、能力、素养三个方面贯穿于整个教学实践过程中[4]。

电子科技大学“互联网+”复合型精英人才的培养目标是面向“互联网+”国家战略需求,培养具有良好的人文精神与互联网思维、扎实的数学与自然科学知识、宽厚的移动互联网知识和信息深度分析与应用能力、开阔的国际视野与创新能力的复合型精英人才。

面向人类全球化发展的历史机遇,复合型精英人才将迎接更为复杂的科技、社会、经济、政治形势和局面。信息产业、金融业、制造业、能源、新材料、资源环保、电子商务、电子政务、教育等诸多领域都期望更多的卓越人才参与进来。培育满足国家战略需求的行业精英,核心要旨在于多个“互联网+”方向深度交叉融合。电子科技大学“互联网+”复合型精英人才培养的专业方向配置如表1所示,学校七个学院的七个学科专业参与了“互联网+”人才培养计划。其中,智慧物联、智慧能源、人工智能、大数据处理、互联网金融、智慧信息系统于2016年设立,材料基因组于2018年设立。

“互联网+”复合型精英人才培养严格采用小班教学模式,每班30人。培养方案采用“2+2”模式,前两年依托计算机科学与工程学院集中教学,完成核心基础通识教育。第三年学生自主选择主修的专业方向接受学科分流教育,采用“专业方向+课程选修+自主学习+出国游学”形式达到专业教育的培养目标。学校鼓励这些专业的学生同时辅修第二学位,以增强自身在跨专业领域的知识及能力储备。第四年所有“互联网+”复合型精英人才培养专业的学生重新整合到一起,分流不分家地开展实习、实践、实训。特别地,本科毕业设计教学为期一年,一般由跨专业方向的5名学生组成团队,为完成一个创新创业项目开展合作。毕业设计要求学生掌握以智能信息获取、传感网、大数据应用为核心的数据获取与处理技术的理工科能力,以及以众包、众筹和O2O等商业模式为核心的商业管理知识与能力。

2.以学科交叉为主线,顶层设计课程体系

电子科技大学“互联网+”复合型精英人才培养方案中,总学分要求不低于151.5学分,其中必修100.5学分、选修51学分,选修比例达到33.6%。图2给出了六类课程的学分分布比例,可以看出,学科基础课、公共必修课和集中实践教学的学分占比最高。

课程体系架构主要分为通识课程、实践课程、平台核心课程和专业选修课程四大模块。其中,通识课程包括八类有關数学、物理、人文、政治、军事等基础教育课程。平台核心课程包含六类课程,从软硬件课程、数据安全、移动互联、管理商务等方面保障培养学生对应方向的专业教育。专业选修课程分七个专业方向开设,为学生提供专业的教育指导。“互联网+”培养体系提供跨学科、跨专业、跨方向支持,特别鼓励学生进行跨方向选修多门课程并认定学分。

实践课程分为核心实践类和综合实践类两大部分。核心实践课程由校内教师组织,一般在校内完成;综合实践课程通常为实践实训活动,一般在校外进行。实践课程从第2学期贯穿到第8学期,每一门专业课程理论教学结束后都对应以创新为主的挑战性实验课程。从第5学期开始,学生分小组(每个小组至少包含两个专业方向以上的学生)到高科技公司产业园进行培训,学校派出导师小组指导学生实践。IT企业成为培育“互联网+”人才的孵化园。

在核心课程体系中,平台拓展类课程对人才培养具有中流砥柱作用。图3给出了平台拓展类课程的支撑关系,计算机系统与网络安全课程是贯穿技术基础、模式方法、产业方向三类课程的安全保障。

通过四年系统的培养,学生应达到四个方面毕业评价要求:(1)在人文素养方面,具备哲学、历史、文学、艺术、经济、管理等知识与素养,具有正确的世界观、价值观、社会责任感和工程职业道德。熟练使用一门外语,具备较强的语言文字表达能力,在沟通、协调、团队管理、创新创业实践中能够发挥领导力。(2)在专业技能方面,具备数学、物理、电子信息、工程设计等知识与能力。具有扎实的“互联网+”专业基础,熟练掌握电子通信、计算机软硬件、网络互联、数据获取与处理、管理与商务、信息安全等“互联网+”核心技术、工具和方法。(3)在实践创新方面,熟悉“互联网+”科学前沿发展的状态及趋势,具有较强的资源整合能力,能够熟练应用“互联网+”技术进行产业导向的复杂系统研发与应用推广。掌握基本的创新创业方法,形成良好的创新意识和创业能力,并能结合产业需求、商业需求和技术需求,开展面向“互联网+”的创新创业实践。(4)在社会视野方面,了解与“互联网+”相关的国家和行业法律法规,具有综合考虑经济、法律、伦理、健康等因素开展工程创新实践的能力。对终身学习有正确认识,不断学习和适应发展。具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。

3.构建软硬件保障体系

“互联网+”复合型精英人才培养体系以“五个一”规划为支撑,即围绕一个专业必修平台,建设一个专业选修模块、一个实践实训环节、一个出国支持计划、一个网络教育环境。

在专业选修模块方面,建设七个学院成为学校“互联网+”复合培养计划的教改项目成员,并得到经费支持。学校成立“互联网+”培养方案评审专家组,对有关学院提交的培养方案及配套政策进行评审,按照成熟一个建设一个的原则择优建设。在实践实训环节方面,学校按照卓越计划标准,对学生参与创新创业实践予以支持和资助,鼓励并指导学生参加“互联网+”大学生创新创业大赛、银杏黄创新创业大赛等。在出国支持计划方面,参加雅思、托福等英语水平考试取得优秀成绩的学生获得奖学金评定加分。学校统筹校内外资源,在资金上为参加“互联网+”精英人才复合培养计划的学生提供海外(境外)学习机会。在网络教育环境方面,学校给予物理空间支持,为学生搭建成长环境平台,包括成果展示、炫酷体验、头脑风暴、创新研发、充电自学五大功能区。

(1)科学设置教学模式,培养学生深厚的知识和多样的技能。一是教材和教学内容数字化。依靠慕课(MOOC)平台,积极开展精品课程建设,支撑学生在线参与学习和实践。二是教学方法研讨化。调动学生的学习兴趣,对学生的实验实践进行指导,明确课程教学目标并总结经验。三是教学内容工程化。每一个专业课程都有实践大作业,增加挑战性实验难度,以项目成果提交进行评估。四是教学与管理过程数据化。授课老师在教学中对学生行为和学习过程以数据跟踪反映其成绩、能力。五是考核方式多样化。授课老师拥有更多的评价自主权,根据学生课堂参与度、阶段测验和作业完成情况及时反馈学生的态度和能力。在大力推进“互联网+”复合型精英人才培养实践的同时,推动课程考核、学生评价和教师评价制度与方法优化,促进传统师生评价理念和方法的转变,增进师生双向交流,使课程建设更高效高质。

(2)加强师资队伍建设。教师作为人才培养的“牵头人”,引导学生成长成才。师资队伍建设是使“互联网+”复合型精英人才培养模式探索落地的关键保障。学院选聘最优秀的教师开展教学,并引进优秀的海内外人才指导学生的学习和实践;鼓励老师积极参与教学培训与交流,保证精良的教学效果和科研氛围。

(3)注重与企业进行深度合作。在互利共赢、相互融合和平等交流原则基础上进行新工科校企联合建设,共建产学研项目和实践实训基地,培养复合型精英人才。例如,共同举办“互联网+”本科教育高峰论坛,合作打造创新创业系列讲座,联合开发“互联网+”相关课程,共建共享“互联网+”教育环境平台与创新实践基地,共同培养“互联网+”复合型精英人才。

参考文献:

[1] Olin College of Engineering 2014-2015 Course Catalog [EB/OL]. [2014.10.22]. http://www.olin.edu.

[2]曾开富,王孙禺. “工程创新人才”培养模式的大胆探索——美国欧林工学院的广义工程教育[J]. 高等工程教育研究,2011(5):20-31.

[3]徐小洲,臧玲玲. 创业教育与工程教育的融合——美国欧林工学院教育模式探析[J]. 高等工程教育研究,2014(1):103-107.

[4]徐维祥. 创建一体化双专业复合型人才培养模式[J]. 中国高等教育,2009(7):54-56.

[本文受教育部第二批新工科研究与实践项目“人工智能复合型拔尖创新人才培养机制探索与实践”(编号:E-RGZN20201038)、2019电子科技大学“双一流”建设研究支持计划“一流学科建设评价体系研究”(编号:SYLYJ2019101)项目资助]

[责任编辑:夏鲁惠]