战略联盟推进后发企业技术追赶的实现机制研究

2021-03-31姜滨滨卢尚辰

姜滨滨 卢尚辰

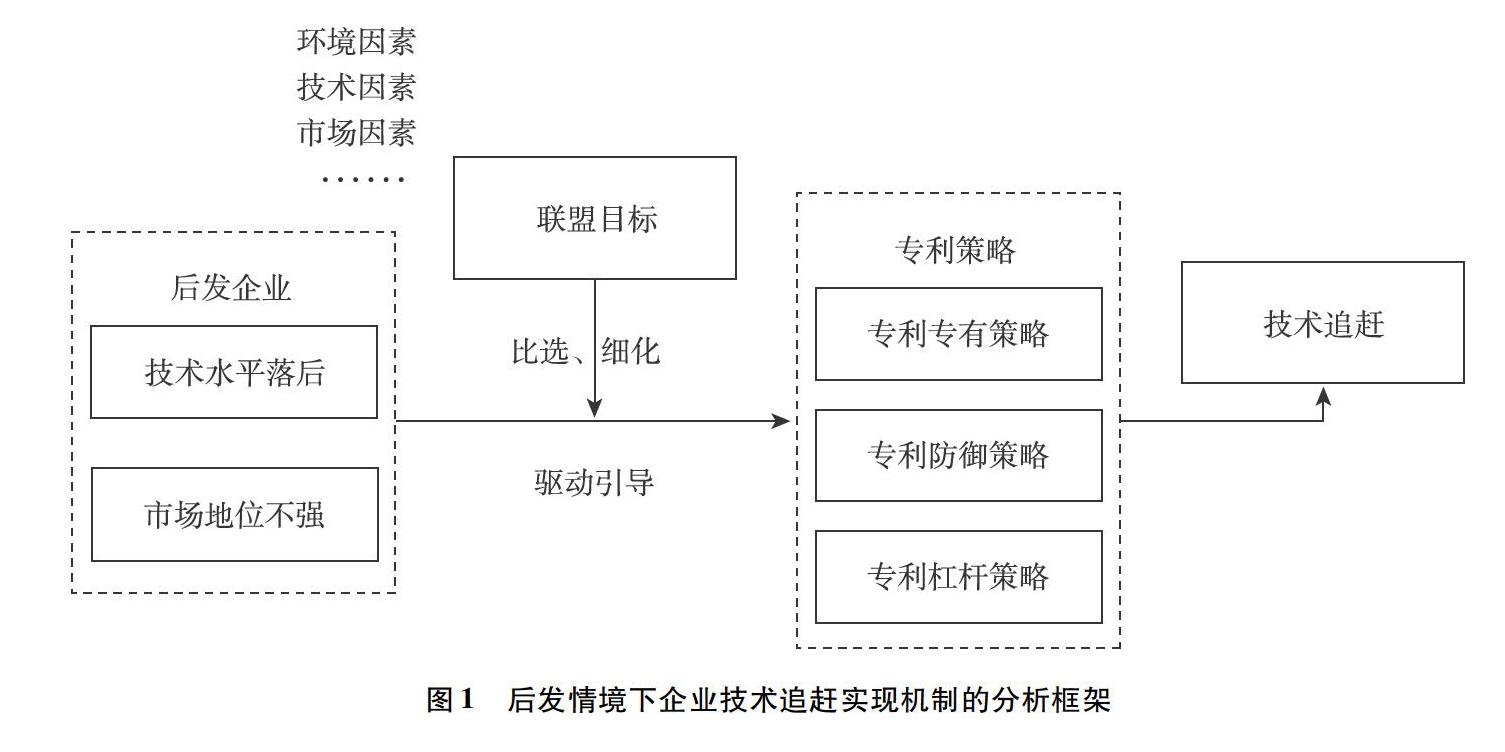

[摘 要]技术追赶成为众多后发企业强化其技术能力和市场地位的重要战略决策。文章考察后发情境下,企业在联盟基础上的专利策略选择如何促进其技术追赶的作用机制。分析发现:后发情境下,战略联盟的目标不同使得企业结合其自身的技术或市场属性,其努力方向不同,专利策略选择也不同,总体上后发企业的专利策略选择呈典型规律性,技术水平不高或市场地位不强的后发企业均倾向选择专利防御策略与专利杠杆策略的策略组合推进其战略目标。

[关键词]后发情境;战略联盟;技术追赶;专利策略

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.05.079

1 引言

技术追赶是指在一定时期内,后发国家的企业、科研机构等技术主体为了减小技术差距,通过努力实现技术发展的过程[1]。技术追赶包括两种实现方式:其一,通过技术引进、消化及吸收等实现对先发国家的技术追赶;其二,更多体现为技术跨越,即经由不同技术路径的创造等实现技术追赶[2]。但是,作为后发企业仍然面临着技术本身难以实现内化,甚至追赶的严峻考验。一些学者通过对世界上主要后发国家技术脉络的梳理,验证了引进、消化、吸收和再创新对后发国家技术追赶的重要影响和作用机制[3-4],与技术先进的跨国公司相比,我国企业大多数属于后发企业,缺乏关键技术和核心技术。因此在与先进企业间合作时,常处于技术学习和技术被输出的地位[5]。传统理论认为后发企业可以借助模仿创新或自主创新等技术导向方式制定企业的市场进入策略[6-7],对后发企业来说,模仿学习是一个必经的阶段,企业成功的关键是在模仿的过程中能否逐步积累经验和能力,从单纯的模仿到创造性模仿,然后过渡到全面创新[8]。然而,全球化进程的加速推进一定程度上强化了市场需求的多样化,同时也带来竞争的加劇,使得后发企业市场进入机会越来越少[9],企业间建立的技术联盟已经成为常态,同时多样化的合作伙伴构成的联盟组合也成为企业获取分散的互补性资源,从而提升技术优势的重要战略途径[10]。

2 文献评述

战略联盟的概念最早由美国DEC公司总裁Hopland和管理学家Nigel提出,他们认为战略联盟是由两个或两个以上有着对等经营实力的企业,为达到共同拥有市场、使用资源等战略目标,通过各种协议、契约形成优势相长、风险共担、要素交互的合作模式[11-12]。随着经济全球化进程加快,产业内竞争加剧,同时产业间融合也得到深化,越来越多的企业尤其是后发企业将战略联盟视为其突破技术、知识乃至资金等创新资源约束,强化、提升其技术、市场地位的重要手段。现实中,即便处于非对等状态下,企业同样有建立联盟的激励,Teece(1992)将战略联盟定义为两个或两个以上企业为实现共同目标而把资源整合共同开展活动而组成的契约网络[13]。

后发情境下企业技术追赶的影响因素错综复杂,既包括产业技术特性、市场结构等,也包括国家层面的资源要素、产业政策等。事实上,后发企业的联盟行为往往伴随着特定目标,后发企业是指在面临技术和市场双重劣势,利用多种资源的杠杆效应进行快速学习,以赶超为目标的企业[1]。通过战略联盟获取技术、进入市场、应对竞争,这就从客观上为后发企业技术追赶提供了现实基础。一些学者结合资源基础观论述了后发企业如何获得并保持竞争优势,通过建立关系、杠杆化利用和学习等途径克服自身技术劣势[1]。有学者关注协同创新的作用,认为协同是系统中多个子系统要素之间产生的整体效应[1],总体上,协同模式更多的可以被划归到战略联盟体系中,因此本研究侧重将战略联盟的企业作为研究对象,分析后发情境下企业如何借助战略联盟实现技术追赶的作用机制。

纵观已有涉及后发企业及战略联盟的研究,虽然一些学者论述了后发企业建立或参与战略联盟的原因,但是对于其如何借助战略联盟实现技术追赶的作用机制研究不多。实际上,后发情境下企业借助战略联盟实现技术追赶的作用机制可能因企业目标不同而存在显著差异,这就使得依据后发企业的界定基础上战略联盟如何推进其技术追赶的研究颇具意义,因此本研究将专利策略纳入分析,阐释后发情境下企业如何借助战略联盟与专利策略选择实现技术追赶。

3 后发情境下企业技术追赶实现机制的分析框架

按照后发企业的界定,后发企业往往在技术和市场上处于劣势,考虑到后发企业建立或参与战略联盟的目标,因此本研究将从技术获取和市场进入两方面考察不同情形下后发企业技术追赶的实现机制[14]。

专利策略作为企业实现技术创新或发展目标的手段或谋略,现有研究从两方面开展:其一,一些学者从企业战略角度开展,认为专利策略是企业结合自身属性和发展战略制定的,强调了专利保护创新成果的作用[11-14],认为专利有助于获取竞争者技术、产业技术发展程度和竞争态势等信息[15]。专利策略是实现企业战略的手段,美国学者Berkowitz指出专利战略是保证企业获得持续竞争优势的工具[15];其二,一些学者将科学计量学引入专利分析,结合专利产出信息深入分析、识别专利策略[15]。20世纪80年代以后,Griliches等(1991)[16]、Trajtenberg(1990)[17]、Berkowitz(1993)等学者就开始利用专利指标描述企业经营或创新绩效,将专利指标用于衡量企业研发活动。有鉴于此,本研究将专利策略引入分析,利用其表征后发企业技术追赶的目标,意即后发企业借助战略联盟基础上的专利策略的选择与实施来实现企业技术追赶的目标[14],构建后发情境下企业技术追赶实现机制的分析框架,如图1所示。

图1 后发情境下企业技术追赶实现机制的分析框架

Somaya(2012)将专利策略分为专利专有策略、专利防御策略和专利杠杆策略。[18]专利专有策略是企业通过专利权形成、保护技术优势,规避外部技术模仿[18-20],获取超额收益采取的行动方案[21];专利防御策略更多是防范、降低陷入竞争劣势或降低被其他专利权人敲竹杠的风险[22-24];专利杠杆策略是借助专利排他权赋予专利权人的直接或间接的盈利机会提升企业的议价能力,实现杠杆效应[14]。

4 后发情境下企业实现技术追赶的作用机理

4.1 技术获取导向下后发企业技术追赶的实现机理

技术获取是众多后发企业试图建立或参与战略联盟的主要动因。对于技术水平不高的后发企业而言,其多倾向借助战略联盟获取、利用其联盟伙伴的优势技术[14]。

一些学者从资源基础理论、组织学习理论的角度论述了联盟决策对后发企业获取技术、知识等创新资源,提升学习能力及技术水平的作用[25-28]。对于无技术优势或技术水平不高的后发企业,将联盟获取、利用联盟伙伴的优势技术作为联盟愿景,一方面促进其利用合作伙伴的技术优势,提升知识存量[14];另一方面借助联盟基础上的技术学习促进创新资源优化配置和合理利用[29-31],降低技术研发的成本和风险,此时这些企业倾向将联盟伙伴的优势技术获取、利用,进而实现技术追赶视为其努力方向。以此为指引,企业可以通过多种行动方案进行选择、实施实现技术追赶的战略目标。具体而言,结合时间因素以及战略目标的考虑,技术水平不高的后发企业趋于将专利防御策略和专利杠杆策略的策略组合作为其首选方案,进而实现技术追赶[14]。短期上,专利防御策略有助于后发企业获取、利用联盟伙伴的优势技术,扩张专利组合[18],降低其面临专利技术侵权、技术研发的成本、风险;与此同时,这些后发企业趋于在战略联盟基础上,运用专利杠杆策略对优势技术进行学习、消化吸收和内化[25],提升自身技术能力[14]。

基于上述分析得到,技术能力不强的后发企业趋于通过战略联盟获取合作伙伴的优势技术,进而利用专利防御策略和专利杠杆策略的策略组合实现其技术追赶的目标。

4.2 市场进入导向下后发企业技术追赶的实现机理

市场进入动机是多数后发企业为实现市场进入、强化市场地位而做出的联盟决策。对于那些市场地位不强、市场份额较低的后发企业来说,借助战略联盟获得有关市场信息、生产资源,或者通过与联盟企业的合作实现贴牌生产(OEM)、嵌入联盟企业的市场营销网络等就成为其市场进入的联盟目标[32]。

现实中,后发企业往往囿于其自身的市场能力、市场地位等,所从事的生产、经营活动等会受到成本、风险以及不确定性的影响。早期针对战略联盟的研究也证实了一些企业试图借助联盟伙伴的技术优势、市场地位等获取市场信息、嵌入营销网络以规避高成本、高风险带来的潜在影响[14][33-34],这也成为诸多市场地位不强、市场份额不高的企业在实现市场进入、信息获取、营销网络嵌入及利用等联盟动机下,倾向借助有效的专利策略及组合推进企业市场地位提升。

限于市场地位、市场份额等的影响及限制,联盟中的后发企业在进入新市场的过程中,也将降低专利侵权的风险视为其市场风险的主要原因,通过专利防御策略的获取市场、技术信息等,并且整合联盟企业的优质资源,利用联盟伙伴的技术优势实现贴牌生产[35-36],抑或利用联盟伙伴的营销网络推进市场份额提升[37],促成市场进入成本降低、收益增加;事实上,在长期中加入联盟的后发企业可进一步借助专利杠杆策略实现对联盟伙伴优势技术的学习、消化吸收,实现技术能力提升的战略目标[14]。

由此得到,市场地位不强的后发企业趋于通过战略联盟获取进入新市场、降低市场风险,进而利用专利防御策略和专利杠杆策略的策略组合实现其技术追赶的目标。

5 主要研究结论

本文以后发情境下的企业技术追赶为研究对象,在后发企业相关界定的基础上,引入专利策略构建后发情境下企业实现技术追赶的机制,考虑到当前越来越多的企业将战略联盟视为降低风险、获取市场地位、提升技术水平的重要手段和途径,因此从战略联盟的视角进行研究。企业的专利策略是关于行动方向、目标和实现路径的行动方案,联盟企业依据其意图或愿景,通过行动方案的比选和细化,确立优化方案的过程即为专利策略选择的过程[14],使得对于后发企业而言,联盟基础上的专利策略选择往往是其后续技术追赶和超越的重要实现路径。依据Somaya对专业策略的区分,分析了后发情境下企业联盟行为如何促进其专利策略选择,进而推进其技术追赶的机制。研究发现:后发情境下,企业参与或建立战略联盟的目标不同,结合其自身的技术或市场属性,其努力方向不同,使得其侧重的专利策略选择不同,但总体上后发企业的专利策略选择呈现出典型的规律性。具体地,无论是技术水平不高或市场地位不強的后发企业,其在技术获取或市场进入的联盟动机下所建立或参与的战略联盟往往伴随着较为明确的战略意图,使得其行动方案及努力方向等也呈现出了较强的目的性。后发企业倾向将技术获取、利用或市场进入等作为其努力方向,多以专利防御策略为主,辅以专利杠杆策略,借此在战略联盟的基础上强化其技术能力或市场地位,意即后发情境下企业倾向借助战略联盟基础上的专利策略选择实现其技术追赶。由此,对于后续的后发企业而言,围绕其战略目标基础上所做出、参与的战略联盟无疑成为其强化市场地位、实现技术追赶的重要手段和途径。

参考文献:

[1]林润辉,周常宝,李康宏,等.技术追赶过程中后发企业创新能力的构建——基于中国西电集团公司的案例研究[J].研究与发展管理, 2016,28(1):40-51.

[2]洪勇,苏敬勤.后发国家产业技术追赶模式研究[J].科学学与科学技术管理, 2008,29(12):18-23.

[3] 吴先明,高厚宾,邵福泽.当后发企业接近技术创新的前沿:国际化的“跳板作用”[J].管理评论,2018, 30(6):40-54.

[4]ERNST D, KIM L.Global production network, knowledge diffusion, and local capability formation[J].Research Policy,2002,31(8):1417-1429.

[5]汪建成,毛蘊诗.技术引进、消化吸收与自主创新机制[J].经济管理, 2007 (3):22-27.

[6]刘洋,魏江,江诗松.后发企业如何进行创新追赶?——研发网络边界拓展的时间[J].管理世界,2013(3):96-110.

[7]杨德林,陈春宝.模仿创新自主创新与高技术企业成长[J].中国软科学,1997(8):107-112.

[8]朱恒源,杨斌.战略节奏[M].北京:机械工业出版社,2018.

[9]臧树伟,李伟.后发企业市场进入理论探究——基于破坏性创新的视角[J].中国科技论坛,2016(8).

[10]寿柯炎,魏江,刘洋.后发企业联盟组合多样性架构:定性比较分析[J].科学学研究,2018,36(7):1254-1263.

[11]姜滨滨,匡海波.联盟企业专利策略选择及其产出效应研究——技术获取的视角[J].科研管理,2016, 37(8):67-75.

[12]姜滨滨,匡海波.基于“效率-产出”的企业创新绩效评价——文献评述与概念框架[J].科研管理,2015,36(3):71-78.

[13] TEECE D J.Competition, cooperation, and innovation: organizational arrangements for regimes of rapid technological progress[J].Journal of Economic Behavior and Organization,1992,18(1): 1-25.

[14]姜滨滨.联盟动机、专利策略与企业创新绩效[D].大连:大连理工大学, 2013.

[15]姜滨滨.企业专利策略管理研究述评与展望[J].科技管理研究, 2015(21):176-180.

[16]GRILICHES Z,HALL B,PAKES A. R&D, patents, and market value revisited: is there a second (technological opportunity) factor?[J].Economics of Innovation and New Technology,1991, 1(3):183-201.

[17]TRAJTENBERG M. A penny for your quotes: patent citations and the value of innovations[J].Rand Journal of Economics,1990,21(1):172-187.

[18]SOMAYA D.Patent strategy and management: an integrative review and research agenda[J]. Journal of Management,2012,38(4):1084-1114.

[19]TSENG F M,HSIEH C H,PENG Y N, et al. Using patent data to analyze trends and the technological strategies of the amorphous silicon thin-film solar cell industry[J].Technological Forecasting and Social Change,2011,78(2):332-345.

[20]LERNER J.Patenting in the shadow of competitors[J].Journal of Law and Economics,1995,38(2):463-495.

[21]RIVETTE K G,KLINE D. Discovering new value in intellectual property[J].Harvard Business Review,2000,78(1):2-12.

[22] ARORA A, CECCAGNOLI M. Patent protection, complementary assets, and firms incentives for technology licensing[J].Management Science,2006,52(2):293-308.

[23]GRAHAM S,HALL B,HARHOF D,et al. Patent quality control: A comparison of U.S. patent reexaminations and European patent oppositions[M]//Patents in the knowledge-based economy,Washington DC: National Academies Press,2003:74-119.

[24]WAGNER S.Business method patents in Europe and their strategic use-Evidence from franking device manufacturers[J].Economics of Innovation and New Technology,2008,17(3):178-194.

[25]TSANG E W K.Motives for strategic alliance: A resource-based perspective [J].Scandinavian Journal of Management,1998,14(3):207-221.

[26]AHUJA G.The duality of collaboration: inducements and opportunities in the formation of interfirm linkages[J].Strategic Management Journal,2000,21(3):317-343.

[27]EISENHARDT K M,SCHOONHOVEN C B.Resource-based view of strategic alliance formation: strategic and social effects in entrepreneurial firms[J].Organization Science,1996,7(2): 136-150.

[28]GWSTER K W, BUCKLEY P J.Strategic motives for international alliance formation[J].Journal of Management Studies,1996,33(3):301-332.[29]LIN C,WU Y,CHANG C, et al. The alliance innovation performance of R&D alliances the absorptive capacity perspective [J].Technovation,2012,32(5):282-292.

[30] VANHAVERBEKE W,GILSING V,DUYSTERS G.Competence and governance in strategic collaboration: The differential effect of network structure on the creation of core and noncore technology[J].Journal of Product Innovation Management,2012,29(5): 784-802.

[31] 王飞绒,池仁勇.基于组织间学习的技术联盟与企业创新绩效关系的实证研究[J].研究与发展管理, 2011,23(3):1-8.

[32] 姜濱滨,匡海波.市场驱动的联盟企业专利策略选择及产出效应[J].科研管理, 2017(1) :70-80.

[33] VAN DIJK S J, WEGGEMAN M P. Knowledge sharing in technology alliances[R].Working Paper,2003-03-24.

[34]万映红,李江.企业合作策略动机分析[J].中国软科学,2000(4):82-86.

[35]DONG L,GLAISTER K W.Motives and partner selection criteria in international strategic alliances: Perspectives of Chinese firms[J].International Business Review,2006,15(6): 577-600.

[36]苏中锋,谢恩,李垣.基于不同动机的联盟控制方式选择及其对联盟绩效的影响——中国企业联盟的实证分析[J].南开管理评论,2007,10(5):4-11.

[37]FRANCO C, GUSSONI M. Firms R&D cooperation strategies: the partner choice[R].Working Paper,2010.

[基金项目]辽宁省科技厅项目(项目编号:2019-ZD-0512);辽宁省社科基金项目(项目编号:L17CGL013);中国博士后基金项目(项目编号:2016M591422);大连外国语大学高等教育研究项目(项目编号:2019G08)。

[作者简介]姜滨滨(1982—),男,辽宁庄河人,副教授,硕士生导师,博士,研究方向:战略管理与技术进步等;卢尚辰(2001—),男,辽宁凤城人。