构建新型国际关系的动力机制研究

2021-03-30潘子阳

潘子阳

[摘要]构建新型国际关系是中国主动迎接百年未有之大变局的战略抉择。新型国际关系新在“相互尊重、公平正义、合作共赢”,借鉴经济学的供求理论,在百年未有之大变局背景下分析构建新型国际关系的动力:政治多极化、经济全球化和全球治理变革是百年未有之大变局的特征和构建新型国际关系需求动力;国际关系体系自我变革和体系弊端是百年未有之大变局的深层动因和构建新型国际关系改革动力;人类命运共同体是构建新型国际关系价值遵循与领导动力。其中,需求动力和改革动力组成需求侧,新兴大国的政治领导是其供给侧。

[关键词]新型国际关系;百年未有之大变局;供求理论;动力分析

[中图分类号]D820 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2021)01—0071—06

一、新型国际关系的深刻内涵及动力机制

中国通过四十多年的改革开放正日益走进世界舞台的中心。十九届四中全会指出,“推动党和国家事业发展需要和平国际环境和良好外部条件。”[1]一般而言宏伟理论都有其清晰的生长脉络,它顺应历史与时代的变迁而提出、发展和演进。习近平主席在莫斯科国际关系学院的演说向世界庄严宣告“新型国际关系”的诞生,“各国应该共同推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系。”[2]十九大上总书记再次深刻阐述“新型国际关系”不同于当前国际关系(西方发达国家主导)的特征,从“合作共赢”发展为“相互尊重、公平正义、合作共赢”。

(一)新型国际关系的内涵与特征

何谓“新型国际关系”,“所谓‘新型国际关系是相对传统国际关系而言的,它在价值、理论、实践和目标四个方面实现了对传统国际关系的历史性超越。”[3]“所谓旧型国际关系,就是现存的国际关系,具体说就是西方主导的以主权国家为基本行为主体,带强权政治色彩的国际关系。”[4]因而,新型國际关系是去西方中心的、剔除强权政治色彩的、大多数国际行为体得享实际“平等”主体地位的理想型国际关系,它有着不同于传统国际关系的三大新特征。

首先,“相互尊重”是构建“新型国际关系”的前提条件。“相互尊重”较过去“互相尊重主权和领土完整”有了新的发展,其相互尊重范围超越了主权国家,包含各类国际政治行为体,而且尊重的内涵超越了主权、领土,升华为各国、各民族生存和发展的权利。

其次,“公平正义”是构建“新型国际关系”的价值遵循。中国提倡的“公平正义”是对“自由、民主、平等”的西方普世价值观的超越,“公平”是社会主义的内在价值和独特追求,相比较“效率”和“平等”更能够弥合冲突,构建和谐世界。“正义”是对国际事务是非曲直的判断准则,“自由”和“民主”只有在符合“正义”原则时才能实现全人类真正的自由和解放。

最后,“合作共赢”是构建“新型国际关系”的核心。“合作共赢”是构建新型国际关系的康庄大道,“合作”是“共赢”的实施路径,“共赢”是“合作”的价值目标。中国的民族复兴和国家发展不同于美欧的遏制政策与零和博弈,是将自身发展交融于多方合作共赢的新型国际关系体系。

(二)理论框架:构建新型国际关系的动力机制

西方经济学家提出的供求理论、均衡价格理论将供给与需求放在突出位置,西方政治学家将发端于经济学的“供给”“需求”“公共产品”“理性经济人”等概念引入了政治学视野,尤其是西方国际关系学者将制度经济学的方法和概念引入到国际机制研究。最典型的就是坚持国际机制的供给说的霸权稳定论,而基欧汉发展性地提出国际机制需求说。事实上从动态的视角分析,国际机制的供给和需求是相互建构的,国际关系体系的构建也基本如此:即霸权国构建了一套代表自身利益的国际机制和国际关系体系,体制建立后也会约束霸权本身,当霸权不能维护体制时便产生了构建新一轮国际机制和国际关系体系的需求,新兴大国崛起又会重塑国际机制和国际关系体系,使其符合各主要行为体权力对比的现状。

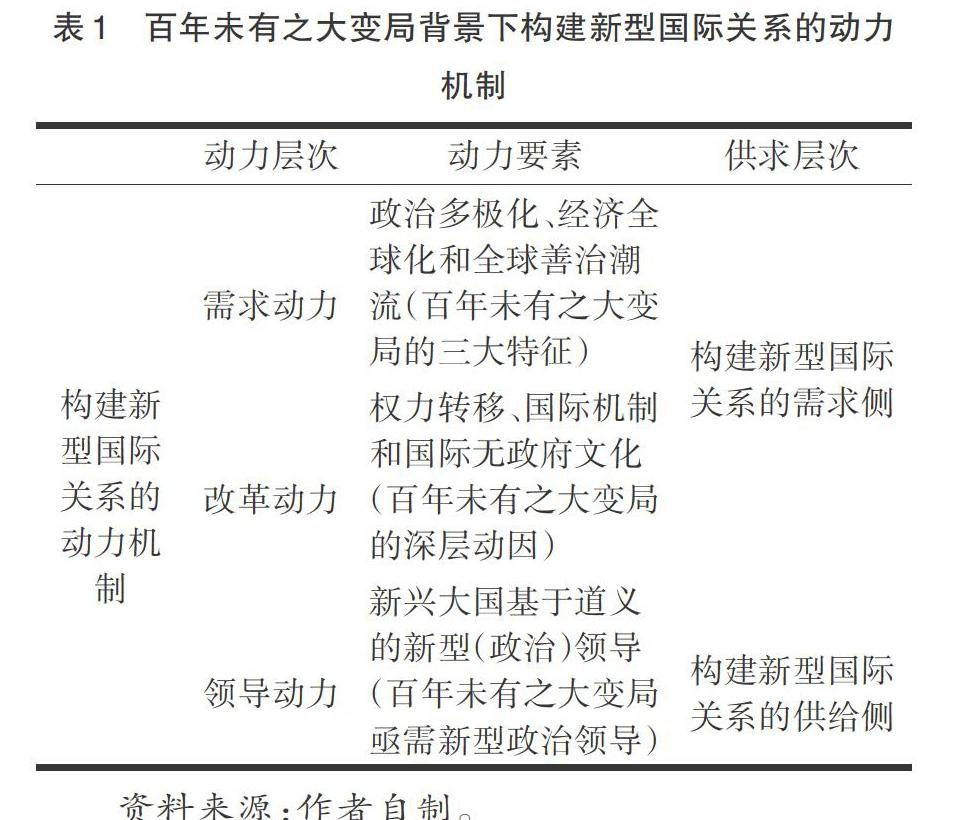

美国退群和英国脱欧等说明美欧不愿也无力供给国际公共产品,“旧有”“当前”“传统”国际关系的领导动力不足、需求侧与供给侧失衡,这是近年来国际关系日益混乱、无序与不确定的原因所在,而新型国际关系正是通过提供新型政治领导,重新塑造需求侧与供给侧的平衡关系。需要强调的是,新兴大国的领导是基于道义的政治领导,而非近现代欧美主导的所谓“霸权秩序”“霸权稳定”“霸权周期”。从供给和需求视角分析三大动力,先要阐明需求、改革和领导三大动力。其一,政治多极化、经济全球化和全球善治是国际关系体系的需求动力,是国际关系中各类行为体矛盾演变后呈现的表象;其二,权力转移、国际机制和无政府文化是体系的改革动力,也是需求动力中各类国际行为体矛盾运动表象背后的体系的自我变革;其三,中国崛起和新型(政治)领导观为构建国际关系体系、化解行为体的矛盾提供领导动力。

习近平总书记在十九大上指出,“世界正处于大发展大变革大调整时期,和平与发展仍然是时代主题。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展,全球治理体系和国际秩序变革加速推进。”[5]总书记在外事工作会议上指出,“我国处于近代以来最好的发展时期,世界正处于百年未有之大变局,两者同步交织,相互激荡。”[6]“百年未有之大变局”是对“大发展大变革大调整”的把握和发展,当前学界已经对“百年未有之大变局”进行了充分研究,高祖贵从科技革命和产业革命、经济全球化、世界多极化、大国战略博弈等方面论述“大变局”的丰富内涵。[7]学界对百年未有之大变局的研究主要集中在国家间加速权力再分配的国际权力格局“大变局”,世界战略格局重大调整中的全球秩序“大变局”,经济全球化、政治多极化和国际力量多元化引发的全球治理结构“大变局”,以及新一轮科技革命冲击下人类经济活动、生活方式和国家竞争的“大变局”。[8]

通过对已有研究的回溯,学界普遍认为政治多极化、经济全球化和全球治理体系变革是“大发展大变革大调整”和“百年未有之大变局”的共有特征,这是构建新型国际关系的需求动力;在国际社会,国家间权力分配不均衡、国际制度安排不合理以及无政府文化演进分别是对应“百年未有之大变局”的国际权力格局、国际制度和国际无政府文化特征,这是构建新型国际关系的改革动力;伴随中国等新兴大国综合实力的上升以及美国等西方国家的相对衰落,新兴大国将基于“相互尊重、公平正义、合作共赢”的道义原则为“百年未有之大变局”提供新型政治领导,这是构建新型国际关系的领导动力。从供求侧视角整体考察,需求动力和改革动力组成了构建新型国际关系的需求侧,而领导动力是其供给侧。

二、需求动力:百年未有之大变局的三大特征

百年未有之大变局的主要表现是,西方世界主导的现行国际关系的结构性矛盾愈发突出,霸权主义和强权政治威胁世界的和平与发展,逆全球化阻碍世界经济的复苏进程,反建制主义和全球性问题的溢出动摇了全球治理体系。“世界怎么了,我们怎么办”的时代之问考验着中国智慧。

(一)世界多极化向纵深推进

特朗普总统在其任上的第一份国家安全战略报告,“美国将中俄称为‘修正主义国家,将伊朝称为‘流氓政权,并将两者和国际恐怖主义一起列为所面临的3个主要挑战。”[9]美国政府单方面认为世界重回大国竞争时代,而防范中国崛起将是其国家安全的重心。特朗普政府实行两面派的对华政策,一方面企图借助中国市场实现经济复苏,任上第一次访华时与中国达成大约2535亿美元的经贸大单,经过反复斗争后中美达成第一阶段经贸协议;另一方面加紧对中国的经贸遏制和战略围堵,美国政府拒绝承认中国市场经济地位,破坏“一中原则”,签署《台湾旅行法》和通过《台北法案》,特朗普政府为转嫁国内矛盾、罔顾事实抛出新冠肺炎是中国病毒等荒谬言论,美国一系列的防范遏制中国的单边主义政策使得中美关系持续低迷。针对当前日益恶化的双边关系,王缉思甚至认为中美不排除陷入“修昔底德陷阱”的可能性。[10]

然而,政治多极化趋势下世界新兴行为体群体性相继崛起,多边主义代替了单边主义,多边事务重要性不断上升,美国企图以世界警察身份操纵国际关系越发不得人心。世界需要的是代表各国人民利益的新型国际关系,以“相互尊重”彼此核心利益取代霸权国粗暴干涉他国内政和挑起国际冲突,以“公平正义”价值观取代霸权国用“人权”有色眼镜评判国际事务是非曲直,以“合作共赢”新型发展模式取代霸权国“胜者通吃”模式和“贸易战”。新型国际关系顺应政治多极化的历史趋势,提高了中国为代表的新兴国家在国际事务的话语权,多力量中心的多边主义和合作共赢必将取代霸权国的单边主义和零和博弈。

(二)新一轮经济全球化恰逢其时

美欧通过操控布雷顿森林体系和七国集团为代表的国际经济治理体系,实际主导了以“华盛顿共识”为代表的自由主义全球化。伴随社会信息化进程,新自由主义主导的全球化席卷世界,客观上促进了全球经贸发展和中国经济的高速增长。但是现今的西方越来越倾向于贸易保护主义政策,反建制主义和民粹主义在欧美兴起。美欧的部分发达国家已经由全球化的推动者异化成全球化的最大阻碍,世界各国呼吁新一轮全球化。

基于西方新自由主义的全球化已山穷水尽,作为全球化的受益者和国际秩序的维护者,世界需要中国扮演“包容性”的新型全球化推动者。一方面,通过构建“合作共赢”的新型国际经济关系推动新一轮“包容性”全球化,反对部分发达国家单方面的貿易保护主义政策,以“一带一路”倡议加速推进沿线国家基础设施建设和工业化进程;另一方面,革新当前国际经贸制度中不符合全球经济实力对比的部分,调整部分经济式微的传统工业国在治理机制中的地位,与此同时提升新发展起来的工业国在国际经贸机制中的话语权。

(三)全球治理体系的善治潮流

全球化拉近了世界人民的距离,跨国经贸往来在促进物质丰裕的同时也会引起全球性问题的蔓延。与此同时,国际政治中的不确定性和不稳定性日益突出,反建制主义在发达国家中兴起,美国打着维持霸权地位的算盘却推卸作为超级大国的责任,不断退出《巴黎协定》等国际条约和联合国教科文组织等国际组织,从根本上动摇了全球治理体系。面对全球性问题的溢出风险和反建制主义在欧美的兴起,当前的全球治理体系显得“心有余而力不足”。

变革全球治理体系、遏制全球问题溢出和打压反建制主义抬头已刻不容缓,本次新冠疫情就是典型的全球性公共卫生事件,然而现有全球治理体系框架内各国各自为政、全球抗疫应对失措。首先,积极促进全球善治进程,革新全球治理体系中不适应公民社会发展趋势的部分,重视联合国在全球事务中的核心作用,同时推进联合国、世界银行和世贸组织等重要国际组织改革,使其符合全球治理行为体综合实力对比;其次,中国提倡“共同但有区别的责任”,在符合中国新时代国情基础之上量力革新全球治理,践行负责任大国的承诺;再次,“中国作为世界上最大的发展中国家,和平发展道路上并不孤独,广大发展中国家是中国的同行者,”[11]中国必须维护和提高他们在体系革新中的国家利益;最后,中国发起和推动亚投行、丝路基金、G20等新型全球治理平台,提高金砖五国为代表的新兴大国在全球经济治理机制中的决策权、投票权和话语权。

三、改革动力:百年未有之大变局下的国际关系体系变革

通过马列主义来分析近现代四大国际关系体系演变,可知国际关系体系具有自我变革的特性。此轮百年未有之大变局的深层次原因在于,针对二战结束建立的国际关系体系,各主要行为体围绕着权力和财富的再分配,从政治、制度和文化三个维度展开激烈争夺,即当前的权力分配格局、国际机制安排以及无政府文化构成了国际关系深层次变化的内部动因。

(一)国际关系体系的自我变革性

“‘三十年战争及之后签订的《威斯特伐利亚和约》标志着近代国际关系史的开端;”[12]拿破仑战争法国战败后,五大国达成了维护欧洲百年“均势”和平的维也纳体系;一战后,英法主导了凡尔赛体系,美国控制了华盛顿体系,凡华体系是第一个世界意义上的国际关系体系;二战后,美苏主导了雅尔塔体系,并进行了长达半个多世纪的冷战。纵观近代以来的四大国际关系体系,有一条清晰的维护世界均势和平与资本主义经济发展的历史主线,虽然每一个国际关系体系都没有根本改变“无政府状态”,实现世界的永久和平。但是这并不能否认国际关系体系的变革性和进步性,正如秩序和无序是相对的,和平以冲突为前提条件,每一个国际体系都是通过国际会议终结之前爆发的国际战争,比如威斯特伐利亚和会第一次以国际会议的形式结束国际战争。每一个国际关系体系一定程度上调和了各大国的利益,维持了大国间的相对均势,从而维持了欧罗巴和平与世界基本和平,促进了人类工业化进程,资本主义市场不断向世界扩张。

马克思指出,“供给,这就是处在市场上的产品,或者能提供给市场的产品。”[18]可将现行国际关系视作市场,狭义上的商品替换成大国提供的国际公共产品,中国针对现行国际关系弊端而提倡的新型国际关系,实质就是要实现中国崛起与承担国际责任、贡献国际公共产品的辩证统一。中国提倡“来而不拒,不忘教之”的道义而不是西方基督教“救世主”式或“彌赛亚”式道义,从不称霸也不强迫别国接受本国的支配和领导,追求的是“结伴而不结盟”的上合机制而不是北约等军事同盟。“国虽大,好战必亡”,中国坚持和平发展道路,不走“强必称霸”的老路。中国与“西方霸权”的最大的区别是,中国以自身的领导力和新型生长模式引导国际关系的民主化,霸主是霸占国际社会的公共资源乃至话语权、强制推行自身民主价值观。二者从根子上就是迥然不同的政治思想,一个是发轫于东方和谐世界思想、厚植于和平发展道路的天下为公的政治领导,一个是起源于西方适者生存思想、立足于国强必霸道路的“天下为私”的霸权干涉。

参考文献:

[1]中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定[N].人民日报,2019-11-6(1).

[2]习近平.顺应时代前进潮流 促进世界和平发展[N].人民日报,2013-3-24(2).

[3]胡键.新型国际关系对传统国际关系的历史性超越[J].欧洲研究,2018(2):1-18+165.

[4]刘建飞.新型国际关系基本特征初探[J].国际问题研究,2018(2):17-29+131.

[5]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-28(1).

[6]坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导 努力开创中国特色大国外交新局面[N].人民日报,2018-6-24(1).

[7]高祖贵.世界百年未有之大变局的丰富内涵[N].学习时报,2019-1-21(1).

[8]朱锋.近期学界关于“百年未有之大变局”研究综述[J].人民论坛·学术前沿,2019(7):6-12.

[9]方晓志.美国《国家安全战略报告》展特朗普雄心[J].军事文摘,2018(3):7-9.

[10]王缉思.新冠疫情下的中美关系[EB/OL].(2020-03-26)[2020-11-16].http://nsd.pku.edu.cn/sylm/gd/501976.htm.

[11]雷江梅,赵耀.习近平关于周边及发展中国家和平发展战略的新阐释[J].观察与思考,2018(12):28-35.

[12]唐贤兴.近现代国际关系史[M].上海:复旦大学出版社,2002:1.

[13]秦亚青.权力·制度·文化:国际关系理论与方法研究文集[M].北京:北京大学出版社,2005:100.

[14]阎学通.无序体系中的国际秩序[J].国际政治科学,2016(1):1-32.

[15][美]亚历山大·温特.国际政治的社会理论[M].秦亚青译.上海:上海人民出版社,2014:245.

[16]达巍.构建新型国际关系的世界意义[EB/OL].(2017-11-24)[2020-11-16].http://ihl.cankaoxiaoxi.com/2017/1124/2244734.shtml.

[17]阎学通,何颖:国际关系分析(第三版)[M].北京:北京大学出版社,2017:18.

[18]马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,2012:485.

责任编辑:杨建平