政府购买服务与社会工作的标准化

——以上海的三个机构为例

2021-03-30何雪松

何雪松 刘 莉

社会治理创新、社会服务体系的发展与政府购买服务的推进,使得社会工作获得较大的制度空间。(1)王思斌:《社会治理结构的进化与社会工作的服务型治理》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2014 年第6 期。2006 年社会工作正式进入官方话语,2012 年民政部、财政部《关于政府购买社会工作服务的指导意见》正式出台,首次2 亿专项财政资金的支持,使得购买社会工作服务成为一个全国性的专业推动路径。随之,大量的社会工作项目上马,推动了社会工作专业化和职业化的发展。然而,政府购买社工服务面临着诸多挑战,特别是如何处理政府购买服务的政治限度和行政要求与社会服务机构的专业化发展之间有着内在的张力。因此,本文关注的议题是:政府购买服务如何形塑社会工作的专业发展?激励怎样的组织行为?本文采用“标准化”的概念来观察官办类社工机构的管理运作、服务实践以及专业发展,超越以往社会工作只是关注项目制背景下,技术治理对社工机构的管理的行政化和科层化的狭隘研究视野,强调服务管理的科层化抑或程式理性,辨析“标准化”对行政合法性与专业合法性的影响,从而考察更为一般意义的政社关系转型。

一 社会工作项目制“标准化”概念的内涵

标准化是由一个或几个人或组织决定的共同和自愿使用的规则(2)Brunsson.N, Rasche, A., & Seidl, D.The Dynamics of Standardization: Three Perspectives on Standards in Organization Studies,Organization Studies.2012,Vol.33, No.56, pp.613-632.,旨在一定范围内获取最佳秩序。标准是明确的、书面的和正式的,并且与指导特定实践的规范有联系。(3)Brunsson.N & Jacobsson.B,A world of standards,Oxford, NY: Oxford university press.2000, pp.127-137.社会工作领域关于标准化的探讨主要是针对标准化的技术决策工具和实践活动。(4)Cohen, Carol S.; Olshever, Amy.IASWG Standards for Social Work Practice with Groups: Development, Application, and Evolution.Social Work With Groups.2013, Vol.36, No.2-3, pp.111-129.标准的作用是为了寻求“确定性”,通过结构式的工作方式,使组织实践表现出来并向外界表明组织“知道自己在做什么”。(5)Klein,G..Streetlight and shadows.Searching for the keys to adaptive decision making.London: The MIT Press.2009.在西方公共服务部门对问责制和透明度的要求下,标准化支持了专业组织的合法性。对于社会工作者而言,标准是凸显专业的标志,遵守程序和规则意味着安全,能够增强专业信任并为专业人员提供专业策略。(6)Ponnert, L & Svensson, K.Standardisation—The End of Professional Discretion? European Journal of Social Work.2016, Vol.19,No.3-4, pp.586-599.但有观点认为受到管理主义和技术理性的影响,社会工作的标准化可能会导致社会工作服务分散、失去自由裁量权、社会服务的专业类别减少(7)Healy, K., & Meagher, G.The Reprofessionalization of Social Work: Collaborative approaches for achieving professional recognition.British Journal of Social Work.2004, Vol.34, No.2, pp.243-260.,专业价值观将被组织价值观所取代,甚至会牺牲传统的专业判断。(8)Evetts, Julia.New Professionalism and New Public Management: Changes, Continuities and Consequences Comparative Sociology.2009, Vol.8, No.2, pp.247-266.作为一种决策工具,标准化创建的实践描述过于简单,且服务输出专注于结果而不关注服务用户的实际情况,专业实践受到理论预设的影响大于客观中立信息(9)Høybye-Mortensen, M.Decision-Making Tools and Their Influence on Caseworkers’ Room for Discretion.British Journal of Social Work.2015, Vol.45, No.2, pp.600-615.,容易忽视社会工作的实践道德和情感维度在评估和干预中的作用。(10)Taylor, C, & White, S.Knowledge, truth and reflexivity: The problem of judgement in social work.Journal of Social Work.2001,Vol.1, No.1, pp.37-59.此外,标准化还面临着多样性、差异性和包容性的挑战,标准似乎更适合“治疗”群体,而对于社区发展环境的指导作用较少,以及如何应对特定群体的不同实践模式,目前还未达成共识。

社会工作标准化的发展受到自由市场、官僚主义和社会工作专业逻辑三种模型的影响,作为循证运动和新公共管理的一部分,标准化争论的背后是日常实践中,组织—市场—专业逻辑的交织、混合与协商。(11)Ponnert, L & Svensson, K: Standardisation—The End of Professional Discretion? European Journal of Social Work.2016, Vol.19,No.3-4, pp.586-599.当前,西方社会工作因公共服务私有化趋势的加强(12)Jennifer R Zelnick; Mimi Abramovitz.The Perils of Privatization: Bringing the Business Model into Human Services.Social work.2020, p.swaa024.,正面临从“纯”职业到“混合”职业的转变。(13)Noordegraaf, M.From “Pure” to “Hybrid” Professionalism: Present-Day Professionalism in Ambiguous Public Domains.Administration and Society.2007, Vol.39, NO.6, pp.761-785.面对标准化困境,专业的未来不在于全面拒绝技术,而是在实践中取得积极的平衡。如果运用得当,标准化则具有很高的建设性,为实践效率和实践有效性提供可靠证据。(14)Munro, E.The Impact of Audit on Social Work Practice.British Journal of Social Work.2004, Vol.34, No.8, pp.1075-1095.至于对专业机械化和技术治理的担忧,实则是对专业判断提出了更高的标准,要求专业人员能够处理多种逻辑(15)Ponnert, L & Svensson, K: Standardisation—The End of Professional Discretion? European Journal of Social Work.2016, Vol.19,No.3-4, pp.586-599.,将现实因素纳入专业实践,拓展新形式的组织专业精神,以增强专业服务在苛刻时代的生存能力和合法性。(16)Noordegraaf, M.Risky Business: How Professionals and Professional Fields(Must)Deal with Organizational Issues.Organization Studies.2011, Vol.32, No.10, pp.1349-1371.

那么,基于已有研究及不足,本文提出社会工作的标准化是基于社会工作实践(项目化运作)活动,对实践活动中的规律、规则、经验的总结与概括。目的为了正确且全面识别社会工作标准化的内涵与外延,以指导和推动社会工作实践活动。标准化在中国社会工作的场域中,是内嵌在政府购买服务的项目形式中的。国内学者对项目制的研究较多,广泛涉及项目制的性质、起源、运行机制和绩效等(17)参见折晓叶、陈婴婴:《项目制的分级运作机制和治理逻辑—对“项目进村”案例的社会学分析》,《中国社会科学》2011 年第4 期;周雪光:《项目制:一个“控制权”理论视角》,《开放时代》2015 年第2 期。,但学者普遍关注政社关系及其消极后果,且多从政府雇主视角考察,对社工机构的影响考察不够,未能充分揭示政府治理逻辑与社会工作专业逻辑之间的张力。项目制为社工机构的管理与服务提供了技术支撑,确保程序理性的加强,形成“标准化”的管理趋势。与以往研究仅关注社工机构组织管理行政化不同,“标准化”趋势还涵盖了服务管理层次的行政化与程式化,这体现为在与政府的互动过程中,社工机构的日常管理与专业服务逐渐成为统一性的批量产品,失去了管理与服务的特色与自主。技术治理造成的社工机构“标准化”的趋势并非行政化一词可以囊括。行政化一词脱胎于韦伯的科层制,从效率角度看存在一定的积极意义,而“标准化”则启发于瑞泽尔的“麦当劳化”(18)[美]乔治.瑞泽尔:《社会的麦当劳化—对变化中的当代社会生活特征的研宄》,顾建光译,上海:上海译文出版社,1999 年版。,它超越了狭隘的管理与行政概念,在强调高效率的同时,可能将社工机构及其服务型塑为一个个毫无差异的“产品”。

本文选取上海的春社工机构、启社工机构、德社工机构作为研究对象,三者均是以政府出资注册,由政府主办或推动的社工服务机构。(文中的机构名称、人员和项目名称均为学术化名,进行了匿名处理。)作为中国社会工作最早一批实践者,除了具体的服务对象和服务内容不同外,三大机构在运行逻辑和发展轨迹上具有极强的同质性,均是中国工业化、城市化进程中的产物,其目的都是通过社会力量承接政府服务,缓解社会矛盾、解决社会问题。研究采用参与式观察与深度访谈,在春社工机构为期2 个半月的参与式观察,深度访谈三大机构共25 人,被访者涵盖了三大社工机构的总干事、各职能干事、区县站长、一线社工,由此构成一个信息覆盖体系较为完整的个案框。访谈内容主要包括组织情况、人员构成、服务领域、机构运作与治理机制、项目运作情况、政社关系等几方面,从而考察中国社会工作的发展现状与困境。

二 社工机构“标准化”的具体态势

标准化是社会工作专业化、职业化的内在要求,是实现管理与服务科学化与规范化的必由之路。服务供给、定向购买与评估等各项规章制度的制定,其核心是标准的制定或规范的指引,是专业边界和管辖权确立的问题。官办社工机构作为一种特殊的非营利组织,借由政府购买服务的项目制以实现自身发展,而政府对社工机构的技术治理反过来促进了社会工作标准化的生产,并深刻体现在管理架构趋同化、定向购买服务常态化和服务管理技术化三个方面。

(一)管理架构趋同化:“标准化”的组织维度

三大官办社工机构的生成具有一定的社会时代背景。21 世纪初,我国正处于市场化、工业化和城市化的高速转型期,社会结构发生骤变,个体组织松散化,居住与工作流动化,社会问题复杂化。为了提高行政效率,上海市政府积极培育和动员社会专业力量参与社会治理。2003 年上海政法委发布《中共上海市委政法委员关于建构预防和减少犯罪工作体系的意见》,提出按照“政府主动推动、社团自主运作、社会各方参与”的方式,由政府出资购买服务,注册并组建了民办非企业性质的德、春和启三家专业社工机构,引入社团和专业社工,帮助吸毒者、社区青少年、社区矫正人员三类特殊人群,树立生活自信心,提升个人生活能力,从源头预防犯罪,成为社会创新治理的重要尝试。随后,上海市相继出台诸多文件为组织搭建、体系建设、服务供给和规范引导提供了必要的政策基础。

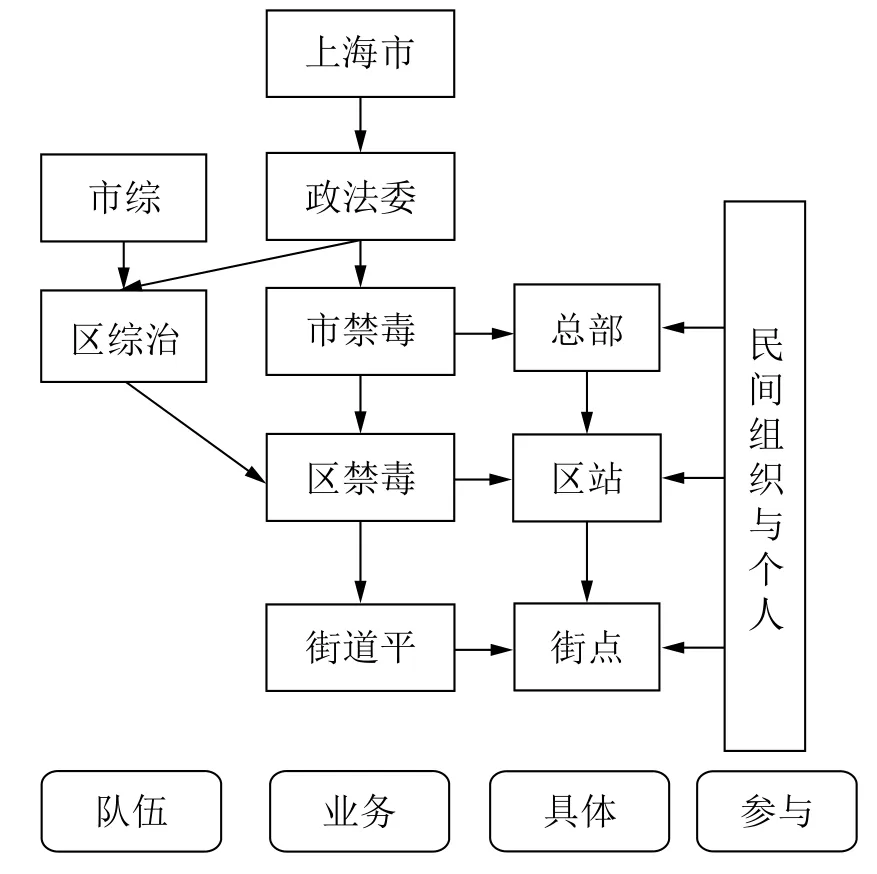

由于政府牵头组办,三大官办社工机构组织架构相同,均按照董事会(决策机构)、监事会(监督机构)、执行干事(执行层)设置,全市各区县设立社工站,在街镇设立社工点,形成了市(总部)—区县(分站)—街镇(社工点)三级组织框架(如图1),等级分明、职能明确。机构董事会由高校、企业、政府、区站站长四部分人员构成。监事会由政府职能部门或业务主管部门,即对应的司法局/矫正局、禁毒办和市团委的领导担任。总干事的人事安排由社会招聘和政府推荐相结合,统筹和指导中心专业和行政事务,副总干事协助总干事,负责具体的业务执行。各区县设立社工站,由工作中心站长及干事组成,负责对本区域内所属社工进行业务指导、绩效考核和日常管理,其他人员则分配到各个街道的社工点,具体人数视各街道的服务对象人数而定。发展至今,春、启社工机构各500 多人,德社工机构800 多人,组成了一支职业化、专业化且稳定的社会工作者队伍,组织规模对于上海甚至全国来说属于名副其实的“超大机构”。

政府对三个机构定位为“减少与预防犯罪”“探索特大型社会管理创新路子”的“维稳”导向,并在行政安排上有自觉性的体现。上海市从组织管理和法律地位上给予了三大官办机构以合法性,并将其作为相应的职能部门。设计上参照了“两级政府、三级管理、四级网络”“条块结合,以块为主”的城市管理体制,“主轴型”三级政府管理体系在三大机构的体系设置上成功得以“复制”(如图2)。组织架构反映了组织的内部自治程度,三大官办社工机构的组织结构与工作模式匹配行政架构,并嵌入行政系统,不论制度设置还是专业实践,政府负责与行政主导的优势与结构非常清晰,这种将机构与行政体系的“捆绑”,形成了颇具中国特色的社会组织与行政架构之间的关系。可以看出,三大官办社工机构从成立到运作都受到政府权力的型塑,而这一塑造过程也在客观上提升了官办社工机构的办事效率。

图1 组织架构

图2 外部行政结构(以德社工机构为例)

(二)定向购买常态化:“标准化”的经济维度

政府与社工机构是购买与提供服务的平等的市场关系,但政府对于三大官办社工机构与一般的项目购买形式不同,是“直接交给”和“持续购买”的定向购买,并有明确的制度支撑,形成了官办社工机构购买的常态化机制。“定向购买”源于服务对象的特殊性与固定性,主要为吸毒人员、三失青少年(现成为犯罪青少年)、社区矫正人员以及由双方认可的拓展服务对象,这些群体多属于社会生活中的边缘体或弱势群体。作为潜在人群,他们被迫或主动对社会安全构成威胁,当这部分群体回归社区和社会时,很容易遭受二次歧视,难以继续社会化或再社会化,甚至会重新坠入犯罪的深渊。这部分群体除了接受政府部门的硬性管理,更需要柔性的引导。而实际上,这些特定群体以及关于特定群体的服务具有一定的“排他性”。在访谈过程中,我们时常会听到这样的声音:

在社区里,社区基层工作人员对于矫正、吸毒、精神异常的这些群体是很害怕的,不敢接触。有一个社区干部和我说,他们每次都是“深呼一口气”“硬着头皮”去敲门核查,更不要说接触和做社区服务了。所以每次我去做社区活动的时候,他们都很欢迎。(访谈资料180807-H17YXY)

特定群体服务不仅具有排他性,还有长期性,使得其他组织不愿意接手这类服务,因此需要引入专业力量。访谈过程中三个机构均出现政府“直接交给”这样的用词,购买信任可见一斑,而这种交给也有明确的制度保障。2003 年上海市委政法委出台了《关于试点区政府购买服务项目的实施意见》,规定了项目运作程序和资金运作程序。基于此,市禁毒委员会办公室、市司法局社区矫正工作办公室、团市委社区青少年事务办公室设计了政府购买合同,作为规范社会工作机构服务的文本,分别向启、春、德三家社工机构定向购买专业服务。合同规定由政府购买出资和提供资源,委托三大机构提供专业服务;购买的服务包括政府指定项目、机构提出政府确认的服务项目以及服务保障项目;机构制定全年度的经费预算,经政府确认之后,作为合同附件,以确保专款专用;形式上政府购买的服务合同期为一年,一年一签,成立至今从未中断。

我们属于官办社工机构嘛,有一个明显的特点就是政府直接购买,直接交给我们的,而且是一直购买,相对于其他社工机构,我们的优势就是不用担心机构没有项目,旱涝保收,如果你想做,可以在机构一直呆下去。(访谈资料180730-C01HK)

政府定向购买,长期签约,持续购买社工服务,能够保证专业社工服务的连续性、完整度,常态化输送,避免特定的公共服务项目被分割为不同的项目碎片化发包,降低服务使用成效。就社工机构来说,长期合同提供了经济保障和政治确认,不用因为忧虑生存而被迫承接各种项目“活命”,分散组织精力和耗散专业累积,社会工作机构可以有稳定的定向服务探索,提高专业力。长期连续定向购买可以使得政府与社会组织有较为稳定的预期,形成长效的合同机制,降低政府的沟通成本,符合政府治理需要与绩效需求。

(三)服务管理技术化:“标准化”的专业维度

新制度主义认为,任何组织都要面临两个环境:技术环境和制度环境。技术环境包括组织对外部环境资源的依赖程度以及与他组织的关系,制度环境是指组织环境所处的法制背景、文化期待和社会规范等社会事实。(19)张永宏主编:《组织社会学的新制度主义学派》,上海:上海人民出版社,2007 年,第3—23 页。前者要求组织追求效率,后者强调组织的合法性。以上对组织管理标准化机制的探讨展现了社工机构技术环境的重要性,而官办社工机构的合法性来源不同于其他机构,它们不需要努力地与政府维持关系以获得认可,因此官办社工机构的合法性重任转让给了其服务管理的标准化,其核心是以科学的实证主义为导向,追求专业规范。

1.服务考核精准化

为了更好地完成政府购买服务合约的任务和指标,三大官办社工机构在项目管理和组织治理上均进行了相应调整,体现在服务对象责任到人的精细化、记录管理规范化、材料管理“痕迹主义”以及评估量化。三大官办社工机构从最初的片区试点到一对多的责任到人队伍建设。启社工机构按照矫正1∶50 和安帮1∶150 比例组建;春社工机构按照青少年1∶100,德社工机构按照戒毒1∶30,刑满释放人员1∶100 的比例分配社工负责戒毒人员的系列服务。加上“找案主”的工作方式,实现社会面服务的精细化。

记录管理上,鉴于服务的复杂性和方法的多元化,三大社工机构不断完善服务标准。如德社工机构制定“上海市禁毒社会工作实务操作手册”“接受尿样检测工作的管理规定”“质量手册”等文本资料;启社工机构的“总社社会工作者职责”“关于服务对象投诉的暂行规定性文件”;以及春社工机构的个案申请表、个案工作介入协议书、情况登记表、预估表、工作记录表、接案摘要报告、关于个案工作操作流程(表格)的修改说明、跟踪服务评估表、跟踪服务进度表、具体行动完成情况量表等指引表。日渐完善的表格和制度化内容从无到有,从粗糙到完善,有利于规范机构的管理和检查。考核管理上,三大机构拥有一系列的考核办法,内容包括工作量、工作成效、专业伦理和自身建设四个方面。考核采用“三结合”:社工自行评价和考核小组评议相结合、日常考核和年度考核相结合、量化考核和综合评定相结合。项目管理上,政府购买服务项目制运作的技术及其建立的方式,加强了控制。服务项目制定一系列详细的、技术化的进度分解,进度编制以结果为导向,通过精确的时间分割和精细的内容管理以确保服务过程的有效控制、有序进行。

在需求服务与风险管理评估上,三大社工机构积极探索分级分类。其中以启社工机构的评估手段和级别界定最为完善。以风险评估为例,按照刑释解教人员评估的分类,对不稳定因素的排摸,分为重点对象和重点帮教对象;定性评估法确定管理类别的界定分为一级、二级、三级;突发事件评估法主要针对危机的化解分为红色预警、橙色预警、黄色预警;对于不稳定的服务实行定量评分法,风险等级分为稳定、重点关注、高危控制三类。通过分类定型的引入,使得服务与管理更有针对性。项目制以结果导向考核,注重量化评估和指标化管理,要求社工在做服务的过程中对于数字与文档的痕迹留存,为机构自身反思和自我批判提供了材料和依据。

2.专业实践技术化

管理主义盛行导致问责制与绩效考核成为政府对社工机构控制的重要形式,注重效率、成本控制、选择性原则影响着社工机构的管理与实践方向。为了提高效率,完成项目合同要求,证明服务成效,官办社工机构的专业实践强调技术化、服务流程化和服务效果数字化。

机构的禁毒社工在个案服务过程中形成了一套富含特色和规范的专业服务流程:从政府机构得到对象名单,收集资料,建立档案,见面等“接案”着手,进入“预估”,与对象共同设定服务目标,制订服务“计划”。之后,为服务对象提供以康复辅导为主的包括预防复吸、恢复社会功能、尿检等等一系列综合性的个别化“介入”服务,一般在服务对象社区戒毒/康复满一年,即进行阶段性“评估”,以调整服务和策略。当在社区戒毒/康复满三年,则进行“结案”并写出结案评估报告,之后每半年“跟进”回访。(访谈资料180725-H15CJ)

政府购买社工服务看重的是专业技术与专业品质。抛却访谈对象主观的积极性的修饰词,这是一套规范的工作服务流程,是机构多年来专业化探索的成果。这套流程使得各个街镇岗位,尤其是新进的社工能够快速了解所在岗位的职责与任务。在具体进入实践服务时,能够结合自身的指标任务把握个案的时间节点、服务进度以及风险预判,保证专业实践持续稳定进行。

纵观三大机构的“标准化”运作过程,它们在项目动员和实施上都有明确的组织结构、清晰的工作目标以及精确的时间安排。在项目方法设计上,社会工作项目服务综融传统的个案、小组和社区三大工作方法,尤其是后两者在数量和成效上较为容易达标,形成了服务效果数字化,也就成为机构的优先选择。为凸显社会工作实务的专业性,尽可能展现特定而明晰的程序、方法与技巧,熟练使用各种细化的测评表格,形成可持续的标准化实践。服务上紧紧围绕项目指标开展实践,通过组织的精心策划,原定比较模糊、感性、难以计量的个人服务措施经过分解、评估后,变得清晰、可操作、可量化。

以德社工机构的“新桥”项目为例,该项目属于机构特色项目,针对社区戒毒人员,旨在建立综合帮教服务体系。项目实施分为四个主题:1.建立所内外信息沟通系统;2.改善戒毒人员家庭关系;3.为戒毒人员家属及子女提供心理和知识支持;4.建设社会网络支持系统。就“为戒毒人员家属及子女提供心理和知识支持”作为分析,申报项目原定实施目标为:a.戒毒人员子女参与爱心支教>500 人次;b.为戒毒人员子女提供免费的学习用品>300 人;c.戒毒人员未成年子女参与“成长快乐”活动>60人;d.戒毒人员家属参与人数>500 人。最后项目评估报告实际产出是:a.为服务对象子女提供爱心支教服务人次768 人次;b.300 名戒毒人员子女获得免费的学习用品;c.166 名戒毒人员未成年子女参与“快乐成长”;d.开展“家庭学苑”活动,为506 名服务对象家属提供支持,完成率分别为154%、100%、277%、101%。从“新桥”项目的实施指标与实际产出可以看到,服务实际产出几乎全部超额甚至有翻倍完成。以指标作为激励,关乎明年能否续约以及续约资金量,很容易出现赶超指标的现象。

三 “标准化”的另一面:技术治理的困境

政府购买服务下的社工机构的标准化趋势,体现的是技术治理,但技术治理也有其内在的困境。我们的研究发现,这样的困境可能不利于专业的发展要求。

(一)结构惰性

自上而下的单向激励实施会造成三大社工机构对于政府庇护的心理依赖并产生投机行为。政府同化、吸纳社会力量进入政权结构网络,在客观上会虚化社会工作或社会组织的“社会”作用,社工机构会自愿、习惯性依附这种政治庇护。常态购买、持续签约的制度在保证社工服务专业化和连续性的同时,也限制了服务内容与社会需求变化的更新和变动;而定向购买只是聚焦和针对特定人群进行基础性的服务,并将特定人群与普通群众区分开来,专业创新与服务延伸进展缓慢。立足长远发展来看,委托代理弱化组织竞争能力,规模庞大的官办社工机构日渐趋于专业建制化和服务行政化,就像“老了的国企”(访谈资料180730C01HK),呈现组织趋同,缺乏生机与活力。

与同行合作很少,有些资源我们是特有的,不需要参与竞争,所以它的变革和创新动力也就非常弱。这个机构规模很大,就像一只大船,船大难调头,包括你看其他两个机构,都有点“大而僵硬”。就我工作的六年里,几乎没有看到这个机构有什么实质性改变。(访谈资料180807-H18ZX)

这种结构惰性与强大的规范压力有关,通过选择与强制,组织往往会出现结构同构,以此作为适应、遵循制度环境的手段,从而确保组织身份的安全。结构惰性的保守谨慎与墨守成规给专业带来的牺牲似乎更多:“类体制”的稳定岗位与程式化的服务增多了不靠工资吃饭的“关系户”,挤压了大量社会招聘名额,机构自主管理空间被削减,专业服务水平降低,机构自我造血能力弱化,优秀社工人才流动较大,职业认同涣散,专业稀释成为最具意外性的后果,严重阻碍了社会组织的社会进化。

(二)行政效率

政府从政治、财政与业务上给予支持,官办社工机构唯有展演、回馈以稳定的可靠性才能获得政府的信任,而“可靠”形象是立足于贯彻服务购买方的意图并服务于政府的“中心工作”,而非遵循专业发展的逻辑。由此,行政主导下的“数目字”治理,就其表面而言是行政效率。但追求行政效率会面临两方面的挑战:一是目标指向与专业实践过度以政府要求和政绩为中心,指标唯政府论,导致其服务成效是基于行政管理而非专业的,而挖掘和体现服务对象的需求才是专业的初衷。服务上的唯政府指标论,不可避免使得活动内容和形式的决定受到落地方或者业务主管部门的影响。为了维系良好的庇护关系,社工机构或者社工会选择退一步,但是这样的“退步”也导致了专业性的后退,大大限制了社工机构的自主性和创造性。二是精细化、数字化的指标分解演变成项目管理的技术工具,容易导致手段与目标倒置,评估标准更加强调服务的规模与次数,重视服务数量而忽视服务质量。在有限的时间和精力下,机构和社工会优先选择完成各种指标任务,很多时候,这种工作不是改变和发展性的服务,而是基于流程化的管理型服务。服务指标的最终成果常见于各种精确的执行率和统计报表,并直接与当地政府的政绩挂钩,所以相对于社工专业方法的使用和服务对象在生活上的改变,业务管理部门更愿意看到明确的数字。

这类现象不仅存在于官办社工机构,在草根社工机构中也是常态。机构为了生存,拼命接任务,完成各项规定指标,尤其是中期与终期的检查和事后评估,满天飞的“表格”“报告”就像是一场赶工计划,而项目制的运作同时又使得完成服务就像周期性的指标化运动。这样的运行模式带有浓厚行政主导性,表面看是高效率的,但可能削弱了社会工作的专业性与规范性。

(三)多头管理

政府对社工机构给予了政治经济庇护,积极扶持社工机构发展。但复杂的行政体系常常导致社会工作者成为“夹心人”,陷入多头管理的困境。一线社工喜欢把机构比作“娘家”,把政府部门比作“婆家”(访谈资料180817-Q21LF),因为就业合同是与机构签订,具体服务是散落在街道部门,受其业务指导、监督和管理。所以,社工在基层中承担了大量的非本职工作。这种科层式的管理,可以督促和管理社工日常工作,引导活动有序及时开展,“有人管总比没人管好”(访谈材料180709C04WY)。但实践中出现更多的是一线人员的抱怨,“似乎所有人都可以指使我们干活”(访谈材料180808-Q25ZK)。

“政出多头,多方指派任务”的发生主要归因于机构人权与财权的不独立。除了管理上“听谁的?”更令社工左右为难的是服务上的多重标准。第一,接受区县、街镇等相关行政部门的意见和要求;第二,接受机构各种日考核、月考核、季度考核、年度考核,相对于街道和政府的数量化、行政性原则,机构则强调社工兼顾专业行动;第三,作为专业社会工作者,尤其是接受过学院派学习和认同度高的群体,对于专业环境有更高更理想的期待。面对个体、专业、政府、机构的诸多标准的召唤,理性主义的政治背景与管理主义的组织背景,使得这份职业与实践变得艰难,迫使处于矛盾之中的社会工作者重新评估自己的立场与专业的任务。同政府合作、协作,可以提高政府和社会对社会工作的承认,但专业社会工作者的完整承认必须是基于专业追求与服务能力和特点的自我承认的基础上。(20)王思斌:《走向承认:中国专业社会工作的发展方向》,《河北学刊》2013 年第6 期。多主体标准与多重需求的冲突,本质上是专业理念与管理理念的冲突。

四 结论与讨论

政府与社工机构的关系是观察社会工作发展的重要窗口,社工机构依托政府购买服务的方式以维持生存和发展,而政府作为购买方有权对社工机构进行考察与考核,这一技术治理要求无疑引发了社工机构向“标准化”迈进。本文通过对上海三大官办机构的分析,阐释了社工机构标准化的具体形态以及由此带来的困境。

政府购买服务的项目化运作是技术治理的核心要素,它将服务提供放置于制度框架以实现程式化的治理目标。而这一目标在与官办社工机构的合作过程中得以施展,引起了社工机构的标准化趋势,具体通过管理架构趋同、定向购买常态化、服务管理技术化等机制,使标准化的组织基础、经济基础和专业基础得以满足。毫无疑问,社工机构的标准化极大地提升了自身运行效率和服务效率,增强了政府购买服务的规范性,减少了体制的不确定性,被国家治理结构所吸纳。这种标准化与行政规范的建立,在一定程度上有助于形成良好的政社关系并促进社工组织快速发展。然而,这也产生了专业困境,即社工机构产生了结构惰性和为指标、唯指标论,也因服务对象和权力客体的多样性产生了多重标准和多重管理的冲突以及专业合法性的失灵。正如斯科特所言,标准化中的均质化、一致化、坐标化,遵循的是实用主义逻辑(21)[美]詹姆斯·C.斯科特:《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》,王晓毅译,北京:社会科学文献出版社,2004 年。,将复杂的质的问题简化为量的问题,将多元的人的问题简化为技术的操作,从而实现清晰化管理,而忽视了实践中的专业、情感与文化维度。在某种意义上,标准化的困难会在一定程度影响中国社会工作的专业发展,甚至有去专业化的风险。

政府购买服务作为治理手段的关键,其实质是各级政府通过财政支付转移实施社会治理,官方已经积极采纳、赖之引导,试图建立其所期望的“发展”和“现代化”。(22)渠敬东、周飞舟、应星:《从总体支配到技术治理—基于中国30 年改革经验的社会学分析》,《中国社会科学》2009 年第6 期。政府购买社工服务是以专业化为立项方向,区别于传统民政工作,有明确的领域与实践技术,是社会创新之举。专业化与项目制相辅相成,社会工作的专业化特征使得项目资源投入具有合理性;而项目化的动员模式,使得专业化的理念与方法能够顺畅进入治理场域。(23)陈家建:《项目制与基层政府动员—对社会管理项目化运作的社会学考察》,《中国社会科学》2013 年第2 期。政府“发包”购买社会工作服务客观上促进了社会工作参与社会治理,激发社会组织的积极性,推动和培育大批社工机构的发展和壮大。另一方面,项目制对于服务对象、服务内容、服务方式、专业要求等细致明确,这种规定在一定程度上对社工机构的服务内容进行制度性分化,分工是为了突出专业能力,确保专业领域的多元化发展。此外,社会工作标准化的辩证性影响,也给我们带来了进一步的反思。

(一)社会工作的标准化与麦当劳化

瑞泽尔在《社会的麦当劳化》中认为“麦当劳化”是理性化的当下阶段表现。(24)[ 美] 乔治·瑞泽尔:《社会的麦当劳化—对变化中的当代社会生活特征的研究》,顾建光译,上海:上海译文出版社,1999 年。那么,社会工作服务是否也会麦当劳化?(25)Donna Dustin,The McDonaldization of Social Work, London: Ashgate, 2007.政府购买服务追求的效率和秩序标准,与注重效率、可计算、可预测、可控制的麦当劳化特征高度契合,尤其是官办社工机构,它们在组织和服务管理上日益贴近政府式的科层化、行政化与程式化,这在某种程度上与瑞泽尔的“麦当劳化”所论述的机制殊途同归。如果这是一种麦当劳化的服务,我们要思考的是,第一,社会工作能否被人工智能取代。大数据、人工智能和区块链等技术方兴未艾,能够更好地实现行为预测、辨识风险群体、社会网络节点,对更加复杂的人类行为模式和社会运行机制进行精细的定量研究,人工智能的全面“理性主义”一方面可以为专业实践提供技术赋能,但也有可能席卷社会工作的专业价值和伦理。(26)徐选国、杨威威、徐永祥:《人工智能时代的多重挑战与社会工作的专业回应》,《人文杂志》2018 年第6 期。第二,这样标准化的服务能否回应每个人的个别化的需求。又或者说,考核的指标不一定就能够看到社工认真回应服务对象个别化的需求,应对复杂的社会环境,标准化的管理理念和指导方针未必能够体现出社会工作的互动性和动态性。

(二)新型庇护关系的形成

从我们的研究可以看出,政府与社工组织正在形成一种新的庇护关系。新庇护主义不同于传统的庇护主义,传统庇护主义是从国企的运作机制提炼而出的。(27)Andrew G.Waider,Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry, Berkeley CA: University of California Press, 1986.新庇护主义是社工组织与政府之间形成的依赖与互惠关系。政府购买成为中国当前绝大多数社工机构的重要资金来源,项目制运作成为社会工作参与社会治理的主流模式。本研究中的三个大型社工机构的成立和发展即得益于政府购买服务的整体推进,由政府直接扶持成立,组织法人具有强行政背景,组织服务性位于城市社区基层的公共服务,核心业务由政府直接定向购买,长期持续签约,具有明显的排他性。相对于其他类型机构面临的竞争压力和艰难求生,官办社工机构通过正式关系的庇护,保障和提高了社工岗位稳定性与组织的政治意识。庇护之下可以很稳定,但是在很大程度上也可能受其限制,政府庇护的背后是基于组织忠诚、控制与绩效的期待,以政府要求为指导的管理与服务的标准化运作,必然会影响专业自主。特别是疫情以来,地方政府的财政压缩势必影响社会工作的服务,而政府购买服务是目前专业社会工作发展的主导模式,后续影响需要进一步观察。

(三)社会工作的体系角色

第三个需要考虑的是,在很长的一段时间内,社会工作对政府购买服务的依赖意味着,中国社会工作在发展上具有很大的不确定性,当政府财政压缩时,则很有可能会削减和砍掉政府购买的服务项目,其中就会指向社工机构所承担的服务项目。也就是说,有很多服务在政府看来可能是可有可无的,所谓“锦上添花”。如果是可有可无的话,那就意味社会工作没有一个体系角色。从我们的研究可以看出,上海的三大官办机构的服务具有一定的“排他性”,基层社区一般不愿意承接这样的服务,所以相较其他服务,更容易获得体系性的角色。有了体系角色之后,如何确保专业性以及专业绩效,是一个长期课题。

质言之,从上海三个官办社工机构的发展,我们看到社会工作标准化的趋势以及内在的困境。而标准化趋势背后是社会工作专业发展的复杂政社关系脉络,理解这样的趋势和脉络有助于我们更好地认识社会工作的中国处境。